运用“三化”原则指导教学中的问题设计

2017-09-16郑景宏

◎郑景宏

运用“三化”原则指导教学中的问题设计

◎郑景宏

问题教学法,是教师广泛运用的教学方法之一。如何从备课方面来设计教学中的问题呢?我尝试运用“三化”原则即知识板块化、板块问题化、问题层递化来指导教学中的问题设计。

一、知识板块化

所谓“知识板块化”,就是将教材中的知识根据其内容或性质在全面梳理和科学整合的基础上进行分类,划分成若干知识板块。例如阅读教学可划分为文体知识、文化常识、语言运用、思想内容、层次结构、写作手法、应用价值等板块。结合我的教学,我进行了板块化尝试,效果很好。

在教学《北京的春天》和《各具特色的民居》等课文时,我首先对学习内容进行板块化整合,把课文学习与“口语交际”“习作”“交流平台”“日积月累”和“趣味语文”等板块有机结合,统筹设计教学过程。其次,我又拓展课程资源,加强学科整合:一方面鼓励学生利用多渠道搜集民俗风情材料,以拓展他们的知识面;另一方面又与艺术、品德等学科相联系,提高学生的综合素养。再次,我把思想内容板块化。

这几篇课文从不同角度介绍了各具特色的民风民俗,让学生吸收了民族文化智慧,感受了这些独具魅力的民俗风情所蕴涵的民族文明和传统美德。

“知识板块化”的目的在于使教材知识体系更清晰,条理更分明,网络更完善。需要强调的是,划分知识板块时应遵循科学性和系统性原则,既要把握知识的整体结构,又要注意知识的内在联系。

二、板块问题化

所谓“板块问题化”,就是在“知识板块化”的基础上,将各个板块中所有抽象的知识设计成若干具体的问题。例如小说类文本阅读中的写作手法板块,可设计成以下几个问题:小说在环境描写方面运用了怎样的手法?小说在情节安排方面运用了怎样的手法?小说在人物塑造方面运用了怎样的手法?我在教学中几乎全程贯穿“板块问题化”。

在讲《卖火柴的小女孩》一课时,为了让今天中国的孩子体会到当年小女孩的生活情境,感受到小女孩的悲惨与辛酸,我把读、思、议结合起来。设身处地引导孩子走进情境。为启发孩子,我设计几个问题:小女孩共擦燃几次火柴?每次都看到什么?她为什么接连不断地擦燃火柴?她为什么在火柴的光亮中看到大火炉?

通过层层问题设计,让学生体会到小女孩内心对美好的渴望和现实的冷酷无情,以及字里行间作者流露的深深同情。

“板块问题化”的目的在于使课堂教学体现探究性,富有生动性。设计问题时应注意以下两点:一是所设计的问题应涵盖所传授的知识,以确保所设问题与教学目标的一致性;二是在探究问题后应对教材知识进行系统归纳和全面总结,以确保知识体系的完整。

三、问题层递化

所谓“问题层递化”,就是在“板块问题化”的基础上,对每个知识板块所设计的所有问题作进一步的梳理和整合,遵照循序渐进的教学原则,按照由浅入深、由易到难的顺序进行整体设计和具体安排,充分体现问题设计的层次性和递进性。例如语文学科中关于修辞方法问题,可按以下层次设计:文章运用了怎样的修辞方法?文章是怎样运用这种修辞方法的?运用这种修辞方法有何表达作用?

《匆匆》是朱自清写的一篇脍炙人口的散文,在教学这课时,我设计以下层递问题:文章开头以怎样的修辞让我们感受到“时间匆匆,一去不复返呢”?在此基础上引导学生深入文本,“像针尖上的一滴水滴在大海里”这种巧妙的比喻表达出作者怎样的愁绪?作者用一系列排比句描写日常生活的细节——洗手、吃饭、默思,表达了怎样的思想感情?通过多种修辞方法问题的层递设计,使学生受到感染,与作者的感情产生共鸣;也让学生体会到时光宝贵,要珍惜时光,有所作为,切莫万事成蹉跎。

“问题层递化”可使问题层次更清楚,顺序更合理,既符合认知规律,又便于学生探究。设计问题时应注意各个问题之间的密切联系,譬如条件与结论、原因与结果、顺承与递进、部分与整体、主要与次要、现象与本质、具体与抽象等,以此体现问题设计的科学性。

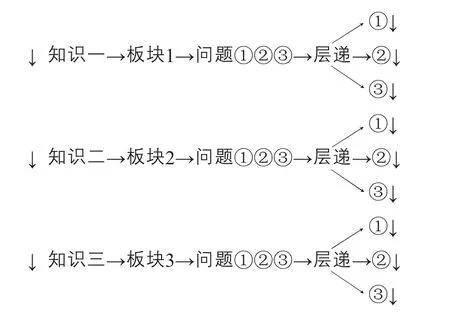

以上便是对运用“三化”原则指导教学问题设计的简要诠释,下面再绘制教学问题设计流程示意简图作以概括说明(箭头符号代表顺序或走向)。

需要说明的是,以上教学问题设计流程示意简图只是以“三个”为例,并不是说每课知识只有三个板块,也不是说每个板块只有三个问题。至于每课知识可分多少板块,每个板块可设多少问题,教师应从教学实际出发,具体问题具体分析。

“三化”之间关系密切,总体来说是先总再分,再由分到合。这样设计,既可使知识层层相接,又能使问题环环相扣,从而形成一个知识与问题既相互衔接又相互关联并有机结合的统一体。当然,现代教学论告诉我们,教学有法,但无定法,贵在得法,运用“三化”原则指导教学问题设计亦是如此。教师应根据不同年级、不同学科、不同课型和不同内容进行科学安排,灵活设计。

(作者单位:抚顺市清原县枸乃甸乡中心小学)

(责任编辑:李阳)