环保产业发展现状、趋势与对策研究

2017-09-16王艳华傅泽强谢园园李林子中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心北京100012

王艳华,傅泽强,谢园园,李林子中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心,北京 100012

环保产业发展现状、趋势与对策研究

王艳华,傅泽强*,谢园园,李林子

中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心,北京 100012

当前国际上有关环保产业的称谓不一,其内涵、类别划分也存在一定差异。通过梳理国内外关于环保产业的定义,解析了环保产业的内涵和外延;分析了国内外环保产业发展现状及其存在的关键制约因素,指出未来我国环保产业发展的总体趋势仍将趋向于集聚化、园区化、专业化、高技术化及市场化。针对目前我国环保产业发展中存在的政策支持不力、科学技术能力不足、资金短缺等问题,提出以科技创新为动力,建设以市场需求和环境需求为导向的环保产业示范区,提高集聚区域的创新能力和国际竞争力。

环保产业;内涵;发展现状;发展趋势

环保产业是我国七大战略性新兴产业之一,已成为我国新的经济增长点[1]。近年来,随着我国环境治理需求的持续增长,环保产业规模不断扩大、产品种类更加齐全,其在缓解环境压力、防治环境污染方面做出了一定贡献,但对于环保产业的属性特征如内涵和外延等,学术界尚存在争论。笔者在梳理和总结国内外关于环保产业概念界定及研究成果,分析国内外环保产业发展现状的基础上,对未来我国环保产业发展的总体趋势进行了展望,以期为环保产业的研究和发展提供借鉴。

1 国内外研究现状

1.1 定义与内涵解析

20世纪70年代初,西方一些发达国家在污染治理、废物运输和处置、节能减排等方面已实现高度产业化,其产业被称之为环境技术与废物管理产业、环境产业或生态产业等[2]。从国际上对环保产业称谓的差异,反映出各国在环保产业范畴和内涵的理解上存在一定差异。

环保产业的定义可分为狭义和广义上的:狭义上,环保产业的定义主要基于1992年经济合作与发展组织(OECD)的界定,是指终端控制、末端治理,具体为在环境污染控制和减排、污染治理以及废物利用等方面提供产品和服务的行业[3],大多数欧洲国家采用狭义的环保产业定义;广义上,环保产业不仅包括狭义环保产业的内容,还增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。我国对环保产业的界定主要是基于广义的含义,认为环保产业是以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称[4];《全国环境保护相关产业状况公报》中明确了环境保护相关产业是指国民经济结构中为环境污染防治、生态保护与恢复、有效利用资源、满足人民环境需求,为社会、经济可持续发展提供产品和服务支持的产业。

我国的环保产业经过40余年的发展,目前已形成了包括环境保护产品、环境保护服务、资源循环利用、自然生态保护、洁净产品等领域的环保体系[5]。但随着环保产业规模的不断扩大,产品种类更加齐全,产业边界的逐渐扩展,造成了环保产业内涵过于庞杂的问题[6]。随着环保市场全球化、一体化趋势愈加明显,模糊的产业边界及产业范畴的差异将对环保产业数据的国际可比性产生阻碍[7-9]。

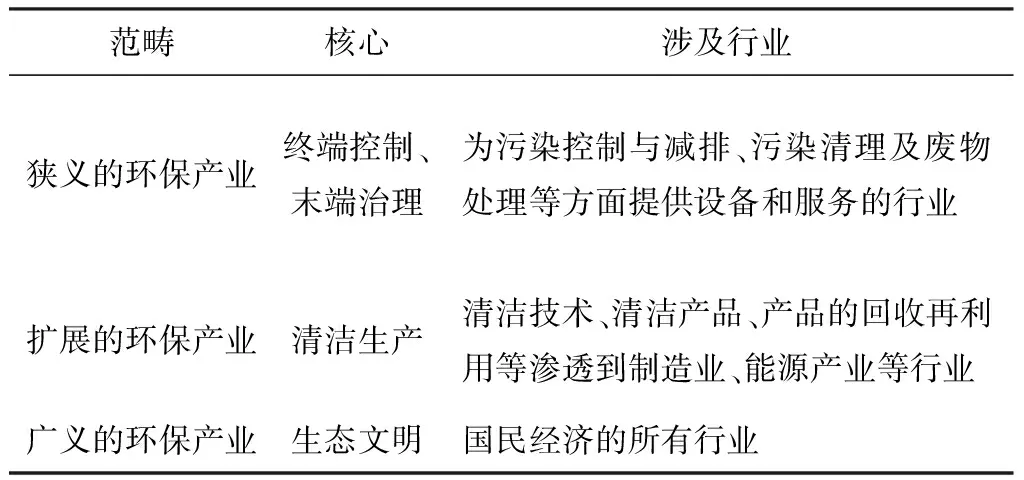

纵观世界环保产业内涵的发展,发现环保产业的定义呈现出由狭义向广义发展的趋势,并大致分为3个阶段(表1):狭义的环保产业核心是终端控制、末端治理,内容是环保产品生产及其相关的技术服务[10-11];扩展的环保产业不仅包括狭义的环保产业内容,而且增加了清洁技术、清洁产品、产品的回收再利用等部分;广义的环保产业以生命周期管理为其主要内容,环保产业的边界几近消失,达到高度发达的生态文明阶段,环保产业将渗透到国民经济所有行业中[12-13]。

表1 环保产业不同范畴的区别

由表1可知,现代环保产业的核心部分是以末端控制为主的狭义环保产业,随着科技进步,狭义的环保产业已经不能正确表达环保产业对产品生命周期全过程的控制;而广义的环保产业将几乎所有的国民经济行业包含在内,涵盖了清洁技术、清洁产品、自然资源管理等所有以环境保护为意图的产业活动。因此,环保产业是一个多领域、跨行业、相互交叉和渗透的综合性部门,其主导产业功能属性为降低资源消耗、减少污染排放。

1.2 类别划分

环保产业是一个与其他经济部门相互交叉、相互渗透的产业门类,基于不同的分类标准,划分为不同的类别[5,14]。国际上对环保产业的分类主要基于以下3个方面:1)按照环境产品和技术的环境功能,可将环保产业分为自然资源开发与保护型、清洁生产型、污染源控制型和污染治理型环保产业4类,这种分类方式符合产品生命周期理论,分别对应自然资源开采、产品开发设计、产品生产和产品消费4个环节[11,15]。2)按照传统的产业分类标准,可将环保产业划分为3个部门。第一产业部门,包括自然资源管理、农林牧渔可持续发展等管理部门;第二产业部门,主要为污染防治设备的生产和制造部门;第三产业部门,主要是为环境保护提供技术、管理、设计、施工和监测等各种服务的部门[9,14]。3)按照环境要素,可将环保产业分为水及水污染物处理、大气污染防治、土壤污染修复、生物多样性保护、废物处理、环保服务、清洁生产及资源循环利用等几个大类。

OECD对环保产业要素的归纳总结中,大致将环保产业概括为水及水污染物处理、大气污染防治、土壤污染修复、废物处理处置、消除噪声、环境咨询与服务、环境监测与应急、清洁生产及资源循环利用等8个领域[9,16]。

欧盟环境货物和服务(EGSS)统计框架中,按产业属性将环保产业分为资源管理和环境保护两大类别。其中,资源管理根据要素分为7类,即水体管理,森林资源管理,野生动植物群管理,能源管理,矿产资源管理,研发活动和其他自然资源管理相关活动[17];环境保护根据要素分为9类,即大气环境保护与应对气候变化,废水治理,废物治理,土壤、地下水、地表水保护与修复,噪声和振动削减,生物多样性与景观保护,辐射防护,研发活动和其他环境保护相关活动。

在进行环境保护活动统计时,大多数国家对环保产业分类的标准与EGSS统计框架类似,并在此基础上进行相应扩展(表2)。

表2 不同国家环保产业分类

总体而言,各国对环保产业的分类存在一定差异性,主要源于分类标准的不同[21]。欧美国家更加侧重于按照三大产业分类标准进行分类,而以中国、日本为代表的亚洲国家多是按照环境产品和技术的环境功能进行分类。

1.3 研究进展

虽然环保产业的内涵界定、产业分类标准存在一定的差异,但环保产业作为全球范围内的朝阳产业,其高速发展引起了学术界的关注,对环保产业的发展现状和存在问题的研究也越来越多。

国外学者对环保产业的研究集中于环保技术的创新,强调法律法规、技术支撑、市场需求等的密切配合,达到促进产业创新的目的[22-23]。由于广义的环保产业涵盖了清洁技术、清洁产品、自然资源管理等所有以环境保护为意图的产业活动,因此出现了生命周期评价法、投入产出模型、灰色聚类分析等方法,注重全产业链的清洁生产管理和评价[24-25]。我国学者对环保产业的研究集中于产业布局、产业技术创新、投融资方式等3个角度。

我国环保产业的发展往往受到政府的干预和保护,产业布局受政策影响较大。环保产业目前已形成“一轴一带”的初步格局,部分地区开始出现环保产业发展的第二梯队,环保产业集群初具规模,在地域分布上呈现出极大的不均衡性[26-27]。

从发达国家环保产业发展经验看,其环保产业往往以综合性的大型企业主导市场,并发起技术创新。我国环保产业技术创新是环保产业发展的重要驱动力之一,产业的转型升级也依赖于技术创新。但我国环保产业的自主创新能力仍然薄弱,企业规模偏小,同质化倾向比较严重,规模效益不明显,创新能力有待增强[18]。

我国环保产业属于政策主导型产业,前期资金投入主要依赖于政府专项扶持基金,但环保产业的发展资金需求量巨大,需多渠道筹措资金,拓宽产业投融资渠道[28]。尤其是吸引更多社会主体参与到环保产业发展中,如公司、非政府组织、私人部门等,推进绿色金融改革[29]。

2 国内外研究现状对比与启示

2.1 发达国家

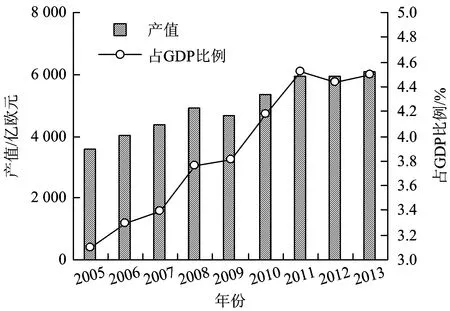

发达国家的环保产业起步较早,严格的环境规制、先进的环保技术、高水平的环保投入使环保产业发展迅猛,环保产业已进入成熟期,并出现持续增长的势头。以EGSS对欧盟28国环保产业的统计数据来看,环保产业总产值占GDP的比例一直保持在3%以上的水平,且该比例仍呈持续增长态势,总产值已超过6 000亿欧元(图1)。

注:数据资料来源于EGSS统计框架。图1 欧盟28国环保产业总产值及其占GDP比例Fig.1 The output value of environmental industry and its ratio to GDP in EU28

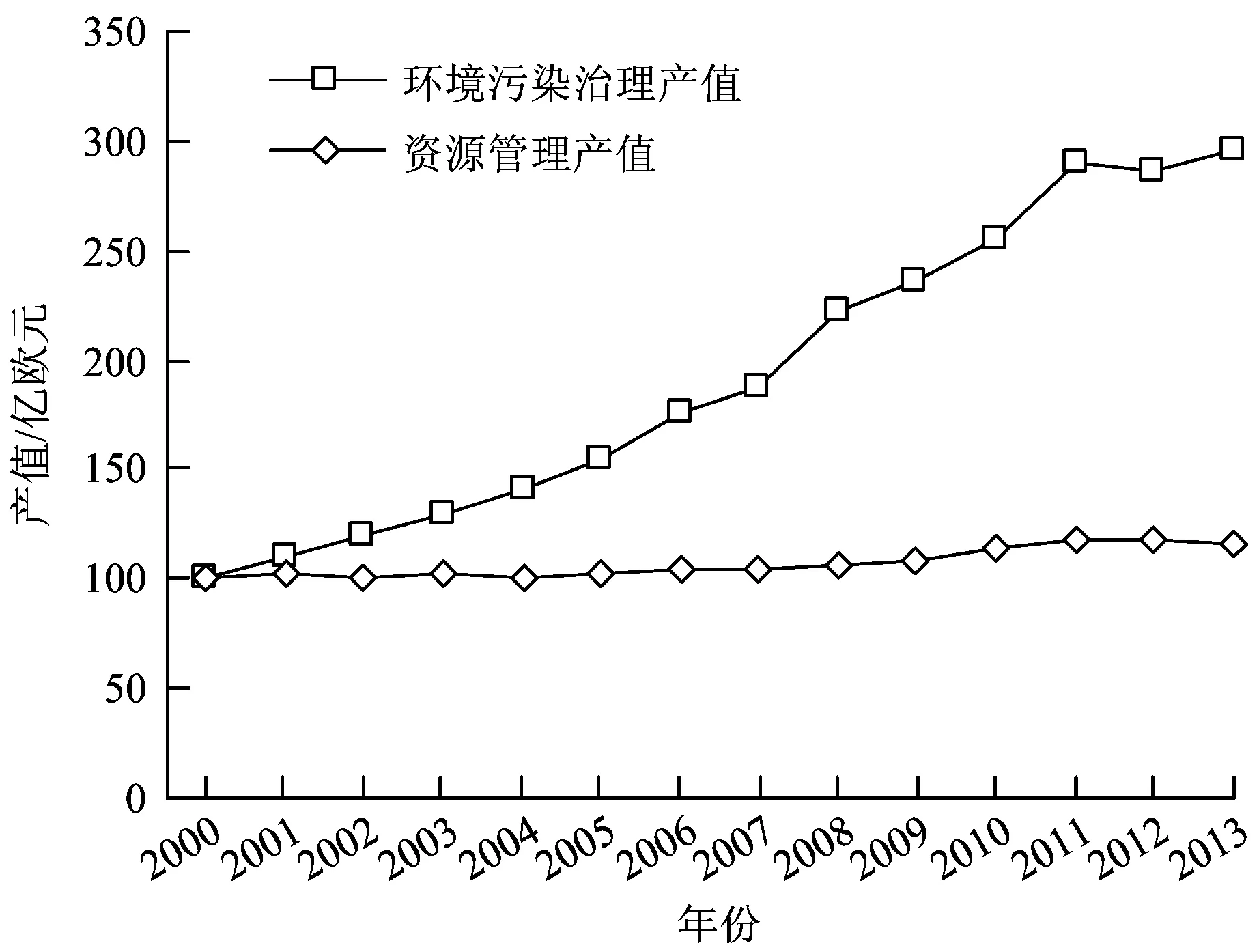

发达国家的环保产业已进入平稳发展期,主要表现为:1)环保装备向成套化、尖端化、系列化方向发展;2)环保产业倾向于源流控制和全过程管理,在新材料、新能源、生物技术和先进制造等方面技术取得了重要进展;3)逐步由污染治理向资源管理转变。以欧盟28国为例,环保污染处理技术已处于世界领先地位,进而向资源管理、清洁生产等方向发展[25],自然资源管理与清洁生产的产值快速增加,资源管理产值已接近环境污染治理产值的3倍(图2)。

注:数据资料来源于EGSS统计框架;设2000年数据为基准值100进行计算。图2 欧盟28国环境污染治理和资源管理的发展趋势Fig.2 Trends in output of environmental protection and resource management EU28

另外,发达国家不但工业化水平较高,而且与环境保护相关的法律法规体系建立也较完备,尤其是美国、日本、德国等国家[30]。能源资源消耗、污染物排放和循环经济的标准体系,第三方监测机制以及谁污染谁付费的责任延伸机制日臻完善,规定了国家进行环境保护的基本制度和组织方法,对污染者或公共机构应采取的行动提出了严格的法律要求。政府往往对环保产业实施倾斜性的政策与法律与之相配套,如税收优惠、财政补贴、融资支持等配套措施,重视经济手段激励产业的发展。

2.2 中国

我国的环保产业发展刚刚起步,作为新兴市场在全球产业份额中所占比例较小,但其需求增长却极为迅速。随着生态文明建设进程的推进,战略新兴产业规划的实施,社会公众节能环保意识的提高,促使我国的环保产业快速增长。

进入21世纪以来,我国环保产业年增长率为15%~20%,大大高于同期我国国民经济增长的速度。2004年,我国环保相关产业从业单位仅有1 000多家,从业人数159.5万,收入总额仅4 572亿元a。通过10年的发展,我国环保产业规模快速扩大,环保投资额不断增加。随着环保产业的不断增长,越来越多的企业争夺环保市场,已基本能满足环境治理的需要,预计到2020年环保产业产值将超过2.8万亿元a[31]。

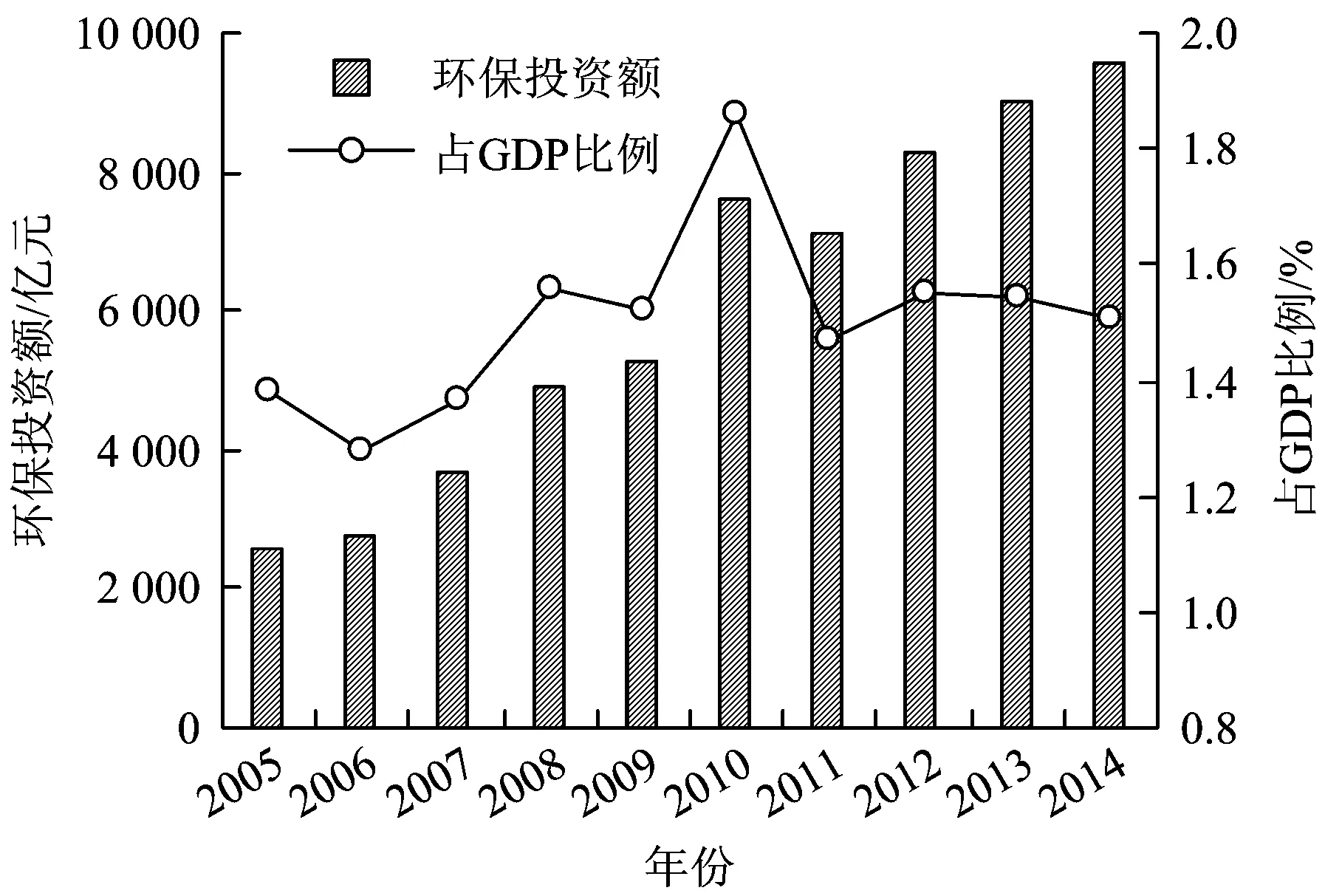

注:数据来源于2006—2015年《中国环境统计年鉴》。图3 中国环保投资总额及其占GDP的比例Fig.3 The investment of environmental protection and its ratio to GDP in China

我国环保企业数量虽多,但大多数企业规模较小,2015年,A股上市企业中主营环保业务的仅为39家;兼营环保业务的为53家,部分企业的环保业务占比较低,A股上市环保企业总市值仅占A股上市企业总市值的2%左右。

环保产业往往被视为高新技术产业,但在我国的环保产品生产和技术研发等领域仍以常规技术为主。环保产业缺少大型龙头企业,大多数环保企业仍处在中低端技术、基础领域进行生产活动,规模小、利润低;虽然在除尘、脱硫、城市污水处理等领域的关键技术发展程度较前期有显著提高,低水平产品重复生产的问题却不容忽视[32]。另外,近期由于政府的支付能力受到经济下行的影响,使产业增长放缓,也对环保产业的发展造成了一定的冲击。

我国的环保产业分布状况与经济发展水平基本一致,环渤海、长三角、珠三角经济发达地区的环保产业发展增速明显。产业发展的地区间差异明显。环保产业已基本呈现出“一纵一横”的特点,即沿海、沿江发展带,目前沿海发展带环保产业发展相对成熟,沿江发展带正逐步走向成熟[26]。

2.3 启示与借鉴

通过对比发达国家与我国的环保产业发展现状发现,发达国家已处于后工业化社会,环保技术、环保产业处于领先、领导地位;而我国当前仍处于工业化初中期,产业结构重型化特征明显,污染情况复杂,环境治理任务艰巨,环保产业需求旺盛。尽管与发达国家背景不同,但其环保产业的发展经验仍有一定的借鉴意义。

(1)环境法规是环保产业发展的强制动力。通过对比中国与欧盟、美国、日本等国家环境法规与政策发现,发达国家通过了大量涉及水环境、大气污染、废物管理、污染场地治理等有关环境保护的法律及配套保障措施,环境政策法规体系相对完善;而我国环保产业起步较晚,产业发展的保障政策较为薄弱,配套激励措施相对滞后。

(2)环保技术与产品高科技化。经济、科技等方面的优势使得发达国家环境保护技术和设备的研发工作处于领先地位,发达国家的环保技术、环保设备正向深度化、尖端化方向发展,产品不断向普及化、标准化、成套化、系列化方向发展;同时,新材料、新能源、生物工程技术正源源不断地被引进环保产业。

(3)市场化程度高,竞争激烈。发达国家重视市场的力量,逐渐减少政府的财政负担,积极引进社会资本,带动环境保护设施的快速建设。目前世界环保设备和服务市场主要以美国、日本及欧洲一些发达国家为主,以污染控制设备为主体的环保市场经过40余年的发展日臻完善,逐渐向清洁产品、绿色产品方向发展,市场力量不容忽视。

3 我国环保产业发展趋势与对策

3.1 发展趋势

同发达国家环保产业发展状况相比,我国环保产业的发展面临一系列问题。环保产业是政策导向型产业,因此近些年在环保产业方面,政府发布了一系列政策文件引导产业发展,未来环保产业发展将呈现集聚化、园区化、高技术化、专业化和市场化五大趋势。

3.1.1 集聚化

我国环保产业目前已形成“一轴一带”的初步格局,尤其是东部沿海地区已经初步形成了长三角、珠三角、环渤海三大主要产业聚集区,出现了一系列运行良好的环保产业园区。尤其是长三角地区,环保产业基础最为良好,是中国环保产业发展最为集中的地区,已经初步形成了以苏州、宜兴、盐城等城市为核心的环保产业集群,环保产业集聚化发展态势逐渐形成。

集聚化发展是在西方国家工业化进程中不断总结归纳而提出的,国内外学术研究和实践经验表明,产业集聚化发展的模式能够加强企业之间的竞争合作,获得规模效益和范围经济,更为有效地推动产业的进步和经济的发展[33-34]。因此,环保产业作为高新技术产业,集聚化发展必然带来知识共享、产业创新、规模效益、成本降低、集聚内部企业竞争力增强等诸多优势,环保产业集聚化发展必将继续深化。

3.1.2 园区化

园区化发展是国家和地区产业发展的基本要求,在特定区域划出一定面积的土地,将企业布局于园区内进行集约式发展。目前,东部沿海地区已出现一系列运行良好的环保产业园区。环保产业园区化呈现出2种模式:1)独立的环保产业园,园区整体以环境污染治理和环境服务为特色,如盐城环保产业园;2)园中园模式,即综合工业园区内出现相对独立的环保产业园,共享园区基础设施和管理服务等,如哈尔滨国家环保科技产业园。

园区化发展需要与园区内部的关系网络、专业化服务等密切配合,以达到促进产业创新的目的。环保产业属于政策敏感型产业,往往受到政策规划影响而集中于产业园区内发展,吸纳大量劳动力,并通过专业化管理服务机构进行运作。园区管理水平、专项扶持基金、环境法规、相关高校及科研院所和专业化服务部门等对环保产业园区化发展有至关重要的作用。

3.1.3 高技术化

环保产业是一种基于传统产业的高新技术产业,新材料、新能源、清洁生产等高新技术层出不穷。目前,环保产业集聚区正处于由低端为主向高技术化发展的重要阶段,经济发展水平、技术创新、信息共享、协同服务及政策支持等多个方面均对环保产业的高技术化发展有显著影响。整体品牌塑造模式、龙头企业主导模式、核心客户带动模式、政府主导模式和知识共享模式等发展模式,能有效推进低端、分散的环保产业向高技术新兴环保产业转变。

环保产业作为政策依赖性较强的产业,为促进环保产业高技术化发展,引导环保产业科技进步,利用经济政策引导环保产业市场化可作为重要手段。同时,产业集聚区往往是诞生产业创新的重要区域,对于我国仍处于发展形成阶段但却意义重大的环保产业来说,鼓励产业集聚也是促进高技术化发展的重要途径,并在产业集聚区形成政产学研联盟。

3.1.4 专业化

产业层面的专业化发展。环保产业链的主要节点为环保研发、污染治理产品制造和环保基础设施运营,不同节点又可以按环境要素进行细分。专注于特定环保领域的制造企业、研发企业、服务企业的出现,正逐步将环保专业化分工趋势推向极致。

地区层面的专业化发展。我国环保产业区域布局存在不均衡发展的状况,地区间存在专业化分工的现象。各地区环保产业的专业化优势、发展规模、政策导向有所不同,专业化发展方向存在较大差异。如江苏省环保产业在发展模式与集群模式的探索过程中,以水处理、大气污染治理设备等环保设备制造为主;福建省环保产业集聚化发展以环保服务业和环保装备制造为主。

3.1.5 市场化

环保产业正面临从政府主导型向市场导向型转变。环保产业作为公共产品,在发展的初级阶段,政府通过投资、规划等手段推动环保产业发展是必然之举,但政府主导型的产业发展道路往往可持续性较差。因此,当具备一定基础和市场支撑条件后,过分依赖政府管理的模式将改变,市场需求将成为引领环保产业发展的主导力量。在市场需求的引导下,实现产品质量和服务质量的提升,使环保产业的生产、服务活动成为社会各界自觉参与、自我发展的行为。

3.2 对策与建议

当前,我国环保产业发展面临政策规制不健全、资金短缺、技术创新能力不足、企业规模小、集聚化程度低等一系列问题和制约因素。为确保我国环保产业健康持续发展,以满足我国生态文明建设需求,应在政策引导、市场规范、技术创新、资金投入等方面加强。

3.2.1 健全环保产业发展政策

在环保产业中政府扮演的角色是投入者、裁判者、协调者和监督者。环保产业产出具有公共物品属性,我国环保产业又处于起步阶段,要求大力提高政府监管力度。制定保证环保产业健康发展的法律政策,扩大财政支出中的“环境保护”项支出,重视政府在环保技术创新方面的作用。加大环保资金投入,促进环保科学技术研发,拉动环保产品及服务需求的增加,完善环境保护基础设施建设。

3.2.2 加强市场监管,避免恶性竞争

我国经济正处于转型期,不少企业需寻求新的经济支撑点,而环保产业是战略新兴产业,自然成为企业发展的热点,大量中小型企业涌入市场。中小型企业大多以中低端技术、基础领域进行生产活动为主,重复生产大量的低水平产品,不可避免地出现“打价格战”的恶性竞争。因此,建立健全环保产业自律机制刻不容缓。加强企业自我约束及社会各界监督,配合政府的产业发展规划,维护良好市场秩序,维护环保产业市场的健康稳定运行。

3.2.3 加大资金投入

经济发展阶段决定环保产业的需求,较低的经济发展阶段强调发展,环境保护与治理热情不高,环保投资不足。我国尚处于社会主义初级阶段,环保产业也处于起步阶段,产业规模有待扩展,经济发展水平是影响我国环保产业发展水平的最主要因素。环保产业的发展需要大量的资金投入,但环保项目的资金回收期较长,项目投资热情并不高,环保资金短缺是限制我国环保产业发展的重要因素。因此,除了政府重视对环保产业投资外,有必要吸引大量闲散的社会资金进入环保领域,提高资金的使用效率,改善环保产业的投资结构。对中低利润率的环保项目采用更灵活的环保产业融资工具,推进绿色金融创新,推广PPP投融资模式。

3.2.4 自主创新,突破关键核心技术

环保产业是我国的战略性新兴产业,其发展离不开高新环保技术的研发和应用。目前我国环保产业的同质化倾向比较严重,企业规模偏小,自主创新能力较为薄弱,规模效益不明显。尤其是产业当前面临核心技术不足,竞争力不强,环境保护功能发挥不够等问题,严重制约环保产业发展,而缺乏自主的核心技术是关键影响因素。因此,环保产业与高校、科研院所、国外先进企业进行技术研发与应用的合作十分必要,新时期更要发挥清洁生产技术促进装备水平提升和技术升级,调整产业结构。

4 结语

我国环保产业的内涵逐渐扩展,产业边界愈加模糊,给数据统计和学术研究造成了困扰。同时,国际上对环保产业的定义千差万别,环保产业的分类标准、统计口径存在较大差异,对产业数据的国际可比性产生较大阻碍。随着环保市场全球化趋势愈加明显,重新界定环保产业的定义、内涵、分类不仅能够规范国内对环保产业的统计口径,而且对提高环保产业的国际竞争力具有重要意义。

随着环保产业在我国战略地位的提高,政府支持力度加大,环保企业数量明显增加,初步形成“一轴一带”的发展格局,诸多领域的关键技术已处于世界领先水平。与发达国家相比,需借鉴其发展经验,以改进我国环保产业发展后劲不足、创新能力较差、市场需求不足、制度保障较少等问题。

未来,我国环保产业发展将呈现集聚化、园区化、高技术化、专业化和市场化五大趋势。聚集化、园区化将有效利用环保产业链中的各项资源,实现技术创新、资源的循环利用。在市场需求的引导下,集聚化、园区化发展对环保集聚区的高端化发展、专业化发展有重要意义,并实现环保产业的生产、服务活动市场化。因此,未来一段时期内,将鼓励不同地区建设形成环保产业集聚区,以科技创新为动力,按照市场需求和环境要素促成一系列专业化环保产业集聚的示范区,提高集聚区域的创新能力和国际竞争力。

[1] 孟伟,杨占红.“十三五”末期环保产业望成国民经济支柱[J].中国战略新兴产业,2014(22):42-43.

[2] 刘葭,郝前进.国际环保产业统计对中国的启示[J].统计与决策,2010(9):35-37.

[3] SINCLAIR D B.The environmental goods and services industry[J].International Review of Environmental & Resource Economics,2008,2(2):69-99.

[4] 国务院环境保护委员会.关于积极发展环境保护产业的若干意见[J].中华人民共和国国务院公报,1990(26):962-972.

[5] 吴舜泽,逯元堂,赵云皓.第四次全国环境保护相关产业综合分析报告[J].中国环保产业,2014(8):4-17.

[6] 王仲成.我国环保产业研究现状及尚需探讨的几个问题[J].生态经济(中文版),2001(6):56-58. WANG Z C.Status of China’s environmental protection industry research and problems necessary for discussion[J].Ecological Economy,2001(6):56-58.

[7] 李宝娟,莫杏梅,王妍,等.环保产业调查统计指标体系构建[J].中国环保产业,2012(12):15-19. LI B J,MO X M,WANG Y,et al.Building of target system of investigation statistics for environmental protection industry[J].China Environmental Protection Industry,2012(12):15-19.

[8] 董战峰,吴琼,葛察忠.利用EGSS统计框架完善我国环保产业统计制度[J].环境保护,2015,43(21):60-63. DONG Z F,WU Q,GE C Z.Establishing the statistical framework of China’s environmental protection industry based on EGSS[J].Environmental Protection,2015,43(21):60-63.

[9] 董战峰,吴琼,周全,等.建立基于EGSS的中国环保产业统计框架的思路[J].中国环境管理,2016,8(3):65-72. DONG Z F,WU Q,ZHOU Q,et al.Improving China’s environmental industry statistical system based on the EGSS statistical framework[J].Chinese Journal of Environmental Management,2016,8(3):65-72.

[10] 徐嵩龄.世界环保产业发展透视:兼谈对中国的政策思考[J].管理世界,1997(4):177-187.

[11] 王劲峰.环保产业概念的演变与拓展[J].重庆社会科学,2011(10):24-28.

[12] 王仲成,官秀玲.关于我国环保产业内涵的界定[J].林业经济,2005,24(1):35-37. WANG Z C,GUAN X L.The research on the content of Chinese environmental industry[J].Forestry Economics,2005,24(1):35-37.

[13] 刘金.浅议“环保产业”[J].商业文化月刊,2015(23):60-63.

[14] 刘晓静.中国环保产业定义与统计分类[J].统计研究,2007,24(8):22-25. LIU X J.The definition and statistical classification of environmental industry of China[J].Statistical Research,2007,24(8):22-25.

[15] 袁明鹏,万君康.关于我国环保产业的定义及发展对策的思考[J].中国环保产业,2002(2):46-48. YUAN M P,WAN J K.Thinking about the definition and developing countermeasures of China environmental protection industry[J].China Environmental Protection Industry,2002(2):46-48.

[16] 朱建华,逯元堂,吴舜泽.中国与欧盟环境保护投资统计的比较研究[J].环境污染与防治,2013,35(3):105-110. ZHU J H,LU Y T,WU S Z.Comparative research of environmental protection investment statistics between China and EU[J].Environmental Pollution & Control,2013,35(3):105-110.

[17] 徐波.中国环境产业发展模式研究[M].北京:科学出版社,2010.

[18] 高明,洪晨.美国环保产业发展政策对我国的启示[J].中国环保产业,2014(3):51-56. GAO M,HONG C.Revelations of American environmental protection industry development policy on China[J].China Environmental Protection Industry,2014(3):51-56.

[19] 2011年全国环境保护相关产业状况公报[J].中国环保产业,2014(5):4-9.

[20] 樊宇,吴舜泽,赵云皓,等.中国与国外环境保护统计方式与内容比较[J].统计与决策,2015(21):4-7.

[21] GUTTORP P.Environmental statistics[J].Journal of the American Statistical Association,2004,20(3):5-6.

[22] MULATU A,GERLAGH R,DAN R,et al.Environmental regulation and industry location in Europe[J].Environmental and Resource Economics,2010,45(4):459-479.

[23] SHRODER J F.Afghanistan environmental protection[J].Natural Resources in Afghanistan,2014:492-502. https:doi.org10.1016B978-0-12-800135-6.00018-0.

[24] FAN Y,WU S,LU Y,et al.An approach of measuring environmental protection in Chinese industries: a study using input-output model analysis[J].Journal of Cleaner Production,2016,137:1479-1490.

[25] MOK K L,HAN S H,CHOI S.The implementation of clean development mechanism(CDM) in the construction and built environment industry[J].Energy Policy,2014,65(2):512-523.

[26] 李海胜,吴国华.浅析我国节能环保产业布局政策[J].节能与环保,2016(11):52-54.

[27] 冯慧娟,裴莹莹,罗宏,等.论我国环保产业的区域布局[J].中国环保产业,2016(3):11-15.

[28] 温美旺,杨春鹏.国外环保产业融资机制对我国的启示[J].当代经济,2009(1):64-66.

[29] 蓝虹,任子平.建构以PPP环保产业基金为基础的绿色金融创新体系[J].环境保护,2015,43(8):27-32.

[30] STEFANO C,MATTEO F,MASSIMO F.Ownership and environmental regulation: evidence from the European electricity industry[J].Energy Economics,2017,61:298-312.

[31] 关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见[J].中国资源综合利用,2016,34(10):1-4.

[32] 薛婕,马忠玉,罗宏,等.我国环保产业的技术创新能力分析[J].中国工程科学,2016,18(4):23-31. XUE J,MA Z Y,LUO H,et al.Analysis of the technological innovation capacity of China’s environmental protection industry[J].Engineering Sciences,2016,18(4):23-31.

[33] HONKASALO N,RODHE H,DALHAMMAR C.Environmental permitting as a driver for eco-efficiency in the dairy industry:a closer look at the IPPC directive[J].Journal of Cleaner Production,2005,13(1011):1049-1060.

[34] RΦYNE F,BERLIN J,RINGSTROM E.Life cycle perspective in environmental strategy development on the industry cluster level:a case study of five chemical companies[J].Journal of Cleaner Production,2015,86:125-131. ○

Current situation, trends and strategies for the development of environmental protection industry

WANG Yanhua, FU Zeqiang, XIE Yuanyuan, LI Linzi

Center of Cleaner Production and Circular Economy Research, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China

The concept and definitions of environmental protection industry are not the same and with different implications and category classification internationally. Through a literature survey on the definitions of environmental protection industry, the implications and categories of environmental protection industry were identified. Current development status and key constraint factors of environmental protection industry both at home and abroad were analyzed. It is pointed out that the environmental protection industry in China presents the trend of agglomeration, clustering, specialization, high-technology and marketization. Aiming at the problems hindering the development of environmental protection industry, such as underdevelopment of environment regulation, lack of technological innovation and shortage of funds, some suggestions are put forward to encourage the construction of environmental protection industry demonstration zones which will take technological innovation as the engine. The construction will enhance the regional innovation and international competitiveness of the clustering zones.

environmental protection industry; industry implications; current situation; development trends

2017-04-01

大气污染成因与控制技术研究专项(2016YFC0209207);中国环境科学研究院院所基金项目(2016YSKY-016)

王艳华(1993—),女,硕士,主要从事区域循环经济、产业经济学的理论与方法研究,wangyanhua@craes.org.cn

*责任作者:傅泽强(1963—),男,研究员,博士,主要从事区域循环经济、工业生态学和战略环境评价的理论与方法研究,zqfu@craes.org.cn

X-1

1674-991X(2017)05-0636-08

10.3969j.issn.1674-991X.2017.05.088

王艳华,傅泽强,谢园园,等.环保产业发展现状、趋势与对策研究[J].环境工程技术学报,2017,7(5):636-643.

WANG Y H, FU Z Q, XIE Y Y, et al.Current situation, trends and strategies for the development of environmental protection industry[J].Journal of Environmental Engineering Technology,2017,7(5):636-643.