中国特色汽车零部件再制造信息化管理系统研究与应用

2017-09-16李猛刘欢

李猛,刘欢

(1.山东师范大学历山学院,山东青州262500;2.中国重汽集团济南复强动力有限公司,山东济南250220)

中国特色汽车零部件再制造信息化管理系统研究与应用

李猛1,刘欢2

(1.山东师范大学历山学院,山东青州262500;2.中国重汽集团济南复强动力有限公司,山东济南250220)

中国特色汽车零部件再制造信息化管理系统的研究与应用,填补了国内汽车零部件再制造行业信息化管理体系的空白,打破了长期以来国外再制造管理体系的垄断地位,解决了汽车零部件再制造行业中产业化生产和个性化生产的兼容和匹配问题、技术研究与产品开发的同步问题、逆向物流体系的建设问题、人力资源及企业发展方面的问题等,在生产管理、流通领域、再制造关键技术研究领域中成效显著,对汽车零部件再制造行业的监管和产业的发展具有巨大的推动作用。系统的研究与应用,推动了汽车零部件再制造行业更好地开展绿色再制造,更加注重节能环保和低碳经济的发展,能够在大幅提高工作效率的同时,尽可能多地实现节能节材,降低企业生产经营成本,为企业经济效益和社会效益的充分发挥提供有力支撑。对于企业的循环经济发展战略具有重要推动作用,对于国家可持续发展战略的实施具有重要指导意义。

汽车零部件;再制造;信息化管理系统;研究与应用;循环经济

1 汽车零部件再制造信息化管理系统建设的必要性和紧迫性

汽车零部件再制造产业属于新兴产业,对于汽车零部件再制造生产、流通、人才、财务等各影响再制造产业发展的环节控制与管理,成为决定汽车零部件再制造产业能否进行规模化、专业化、标准化、循环化发展的主要因素,这就要求通过再制造专用信息化管理系统的开发、研究和应用,实现汽车零部件再制造的信息化管理,满足再制造生产要求,并逐步在汽车零部件再制造行业内进行推广应用,以更好地促进行业发展,更加有利于低碳经济和循环经济工作的开展。

2 汽车零部件再制造信息化管理系统的研究背景

随着汽车零部件再制造产业的发展,如何对汽车零部件再制造的毛坯——旧汽车零部件进行回收,建立汽车零部件再制造回收的逆向物流回收管理体系,实现毛坯来源状态信息的信息化管理;如何在毛坯回收后在其拆解、修复、加工、装配、试验等生产环节实现再制造产品的即时化控制,随时掌握零部件的状态,并能根据生产计划对零部件进行合理的调配,实现计划—产品的单一化生产模式和计划—产品—临时计划—增加产品的复合生产模式的信息化管理;如何建立行之有效的销售和售后服务体系,实现销售订单、客户信息、销售服务信息汇总的时效化管理;如何充分发挥汽车零部件再制造的行业优势,充分提取再制造产品的附加值,提高节能环保效果,进而降低企业生产成本,实现经济效益和社会效益双赢,成为制约汽车零部件再制造行业发展的难题。

3 汽车零部件再制造信息化管理系统的研究与应用

3.1 汽车零部件再制造信息化管理系统的建设方案

汽车零部件再制造信息化管理系统的建设,充分考虑企业生产实际,依据国家《循环经济示范试点企业管理办法》和《汽车零部件再制造试点企业管理办法》,严格遵守国家再制造产业发展条例的基础上,通过详细的调研,在广泛讨论的基础上,形成汽车零部件再制造信息化管理系统建设的基本方案。

汽车零部件再制造信息化管理系统建设分三步走,通过拟定汽车零部件再制造信息化管理系统方案,建立人才信息化管理系统、新产品新技术信息化研究、开发、评价与管理系统、生产过程信息化管理系统、流通领域(销售和售后服务)信息化管理系统、仓储信息化管理系统、财务信息化管理系统等体系的建设,完成汽车零部件再制造信息化管理系统框架的构建,确立行业的领先地位,服务公司再制造产业发展,推动行业进步。

3.2 汽车零部件再制造信息化管理系统的研究过程

3.2.1 完善汽车零部件再制造理论系统

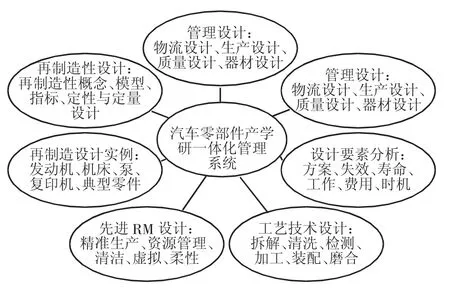

考虑影响再制造设计的再制造方案、再制造费用、再制造工作、再制造时机、再制造环境、废旧件失效模式及寿命预测等影响因素,提出了再制造思想、再制造策略、再制造周期、再制造级别等概念,建立了要素齐全、结构完备、涵盖产品全寿命周期的再制造设计理论信息系统构架,该再制造设计内容信息系统既包括产品设计阶段的再制造性方法设计,又包括产品再制造过程中的工程要素分析设计,还包括再制造设计在工程实践中的具体应用;既面向产品前半生的设计研制阶段,又面向产品使用和退役后的再制造生产及工程管理阶段,涵盖了产品全寿命周期的各个过程,丰富和完善了汽车零部件再制造工程理论体系的内涵。如图1所示。

图1 再制造设计系统内容

3.2.2 建立了面向产品各个阶段的再制造性设计及方法体系

在产品设计阶段进行产品的再制造性设计是保证产品再制造能力的重要前提。汽车零部件再制造信息化管理系统在建设过程中研究了产品设计阶段的再制造性方法,分析了再制造性设计中的易于运输性、易于拆解性、易于分类性、易于清洗性、易于修复(升级)性、易于装配性以及标准化等定性要求,提出了再制造性定量化设计指标系统,明确了再制造性指标确定、再制造性建模、再制造性分配、再制造性预计、再制造性分析与权衡、再制造性试验与评定、再制造性信息归纳与总结等各步骤的内容,建立了面向产品设计阶段的再制造信息分析、设计方法系统,如图2所示。

图2 再制造信息分析设计示意图

通过再制造性设计和再制造方法系统的建立,丰富了再制造信息化管理系统,实现了汽车零部件再制造过程的动态控制,通过资源信息的汇总和整理,建立汽车零部件再制造的设计和评价系统,有效指导汽车零部件再制造业务的开展。通过信息平台的建设,及时了解产品信息,有效安排生产,提高工作效率,节约生产成本。

3.2.3 建立了基于再制造周期费用和环境影响的产品信息评价方法

在充分分析汽车零部件产品再制造工艺的基础上,研究了再制造周期费用评估的相关影响因素,分析了再制造周期费用和周期结构组成(图3),建立了再制造周期费用评价方法和计算模型(图4),明确了再制造的费用效能评价内容,建立了再制造周期费用信息的预测评价方法。通过再制造周期费用的预测信息,直观的对再制造过程的生产和设计成本进行控制,实现流通环节费用的合理化分配,进而实现最优化的汽车零部件再制造周期费用。

3.3 汽车零部件再制造信息化管理系统的应用

汽车零部件再制造信息化管理系统广泛应用在生产管理、物资流通、再制造关键技术研究等领域,并对汽车零部件再制造行业的监管和产业的发展产生巨大的推动作用。适应了不同条件、不同状态下再制造产品加工、生产、销售、回收等全生命周期过程的管理,满足了再制造产品在个性化、专业化等不同生产模式下的信息化管理,具有明显的中国特色,因此具有极高的利用价值和极大的推广价值,必将为中国特色的再制造产业发展作出积极贡献,为推动行业进步和规范发展提供有力支撑。

图3 再制造周期费用分解结构

3.3.1 在生产管理中的应用

汽车零部件再制造信息化管理系统在生产中作用巨大,生产环节的所有零部件状态信息、加工过程参数控制、设备调整、工位器具存放、辅料管理、工序工艺制定与调整等信息都需要通过信息化管理系统平台实现。通过该平台可将各种生产环节的影响因素及直观条件进行客观直接的反应,公司可以很方便的了解产品的加工过程及加工部位,并能够及时了解生产环节所遇到的问题,进行有针对性的调整和解决,实现生产过程资源的合理化分配。

3.3.2 在产品流通领域中的应用

汽车零部件再制造信息化管理系统广泛应用于再制造产品的流通领域,在产品的销售信息系统建设、客户信息建设、售后服务信息建设、仓储物流体系建设等方面具有重要作用。

图4 再制造周期费用估算程序

汽车零部件信息化管理系统解决了销售信息的不对称问题,实现了再制造产品的订单式生产,销售部门可及时了解并汇总销售人员反馈的客户求购信息,并将该信息及时地通过信息化管理平台上报给综合管理部门,综合管理部门再将信息及时地通告生产部门,生产部门可及时地依据销售订单安排生产,避免了原材料的堆积和生产成本的浪费。为生产准备提供了缓冲,为公司的生产经营策略实施赢得了时间。

同时通过信息化管理平台的建设(图5),可及时了解客户对于再制造产品的要求和产品在用户使用过程中的质量状态,通过信息反馈及时调整生产经营策略,可适时生产出市场反映比较好、客户满意度比较高、质量稳定性高的再制造产品,为再制造产品的市场拓展提供有力支撑。

3.3.3 在再制造关键技术研究中的应用

汽车零部件再制造信息化管理系统的研究与开发,在再制造关键技术的基础性研究、模块化设计、新产品原始数据状态收集、新产品试验试制、新产品运行跟踪、新技术生产应用评价等都具有重要作用(见图6)。

图5 信息化管理系统在逆向回收物流体系中的应用

图6 信息化管理系统在再制造关键技术研究中的应用

在再制造关键技术的基础性研究领域,研究人员可将原有的技术创新和研究成果汇总进入管理系统的再制造技术研究信息系统中,将此子系统进行闭环控制,同时对公司系统操作人员进行使用权限的管理,只有主管技术领导和经公司领导批准的人员方可进入技术研究系统分享技术研究成果。研究人员在进行最新行业知识和最新政策的涉猎和收集后,整理归入技术研究信息系统中,供所属研究成员使用。

4 汽车零部件再制造信息化管理系统的应用前景分析与展望

国家发改委批准的14家汽车零部件再制造产业试点单位,均以复强公司的再制造模式作为示范样板。中国机械工程学会和国家发改委分别于2006年10月和2008年7月在复强公司召开现场会议,介绍中国特色的再制造模式与自动化表面工程技术应用情况,受到国内再制造企业的广泛关注。目前,国内一汽、东风、潍柴、奇瑞等开展汽车零部件再制造的企业纷纷制定规划,引进纳米表面工程技术和自动化表面工程技术。因此说,汽车零部件再制造信息化管理体系建设成果,将对我国再制造产业起到重要的推动作用,必将极大推动行业的发展,对于促进行业自律、行业技术进步和节能减排工作的开展具有积极的作用,必将很大程度上带动再制造产业的快速健康发展,推动低碳经济的快速发展,促进循环经济工作开展和可持续发展战略的实施。

[1]朱胜,姚巨坤.再制造设计理论及应用[M].北京:机械工业出版社,2009.

[2]徐滨士,马世宁.绿色再制造工程设计基础及其关键技术[J].中国表面工程,2001(2):12-15.

Research and application of information management system of auto parts remanufacturing with Chinese characteristics

LIMeng1,LIU Huan2

(1.Lishan College,Shandong Normal University,Qingzhou 262500,China; 2.China Heavy Steam Group Jinan Complex Power Co.,Ltd,Jinan 250220,China)

The research and application of auto parts remanufacturing information m anagement system with Chinese characteristics fill in the blank of inform ation m anagem ent system for dom estic auto parts rem anufacturing industry,and break the long-tim e m onopoly of foreign rem anufacturing m anagem ent system.It solves the problem s of com patibility and m atch of industrial production and the personalized production,synchronization of technology research and product developm ent,the construction of the reverse logistics system,hum an resources and enterprise developm ent,w hich has achieved obvious effect in production managem ent,distribution and key rem anufacture technology research,and is greatly beneficial for the industrial supervision and industry developm ent.The research and application of this system prom ote the green rem anufacturing for autom otive rem anufacturing industry and push the industry pay m ore attention to energy conservation,environm ental protection and low-carbon econom y developm ent.It also increases the w ork efficiency,achieves energy and m aterial saving,reduces the enterprise production and operation cost,and provides strong support for the enterprise to get econom ic benefit and social benefit.The strategy of circular econom y developm ent of enterprises plays an im portant role in prom oting the im plem entation of national sustainable developm ent strategy.

Chinese characteristic;autom obile parts rem anufacturing;inform ation system;research and application; circular econom y

X734.2

A

1674-0912(2017)08-0020-04

2017-06-26)

李猛(1979-),男,理学硕士,讲师,从事高校思想政治教育、生态文明建设和资源循环利用研究等工作。