故人·旧事·深情——《易副官》阅读教学设计

2017-09-15蒋芳

蒋芳

【摘要】散文的特质在于抒发作者特定时刻的个性化感受,回忆性散文往往交织着作者此时的心情和彼时的心态,即以现在的“我”的视角观照过去的“我”。基于这样的思考,笔者有意选取《易副官》一文,与部编本七年级语文下册第三单元“凡人小事”中的文本构成互文空间,进行跨文本阅读教学。在教学中,从文本的情感聚焦点切入,引导学生根据时间线索追寻作者情感变化的踪迹,通过朗读、比较、讨论等方式,引导学生体会作者深层的复杂情感,深化对回忆性散文体式秘妙的领悟。

【关键词】阅读教学;回忆性散文;互文性阅读

【中图分类号】G632 【文献标识码】A

一、教学目标

1.品评易副官的形象,体会作者对易副官以及那个旧时代的独特情感;

2.学习本文作为回忆性散文独特的创作手法。

二、文本分析

《易副官》选自台湾才女刘若英的散文集《我想跟你走》。文章以“我”与易副官的交往为主要叙事对象,回忆童年在祖父母家生活时与易副官相处的点滴。沿着作者缓缓流淌的记忆长河,读者透过一个孩子的眼睛,注视着一个拥有“极致的忠诚和美”品质的易副官,品味着那个旧时代诗意的沧桑与美丽。文章的语言如同作者刘若英的歌声一般,恬淡似水,温柔细腻,于平静克制中倾诉着深情。

三、学情分析

本堂课的学习主体是七年级学生。从本学段学生已有的认知基础来看,通过上学期的语文学习,顺着线索疏理情节、根据描写分析人物的难度不大,但在体悟散文特质、实现与作者的情感共鸣等还存在一定困难。从学生的文化背景来看,文中涉及国共内战后国民党撤退到台湾这一段历史,但大部分学生对那个特殊的时代感到陌生。因此,教学中有必要帮助学生克服文本所属的历史与他们之间的陌生和距离,实现跨越时空的情感共鸣。

【课时安排】一课时

四、教学流程

(一)课前准备

学生课前自主阅读《易副官》(以下简称《易》)和《萧副官在》(以下简称《萧》)两篇文章,根据理解需要查阅背景资料。

(二)切入

1.活动:学生分享阅读《易》和《萧》后的感受,根据教师在课前提示的三个角度分别谈谈自己的理解。

2.引导学生关注《易》与《萧》两篇文章的结尾,抓住“保姆”一词,体会作者对易副官的感情。

(屏显,请两位同学分别朗读。)

也许我有幸,哪辈子也能当上他的保姆。——《易》

萧副官求仁得仁。——《萧》

提问:从这对比中读出了“我”對易副官怎样的感情?

(学生各抒己见)

3.学生有感情地齐读《易》的结尾,注意语速缓慢、语调轻柔,含蓄深沉。

4.教师点评,提出疑问:我们从结尾处读出了作者对易副官的感激、关怀,甚至夹杂着愧疚的复杂感情。那么,这种感情是初识易副官时便有的吗?

明确:引导学生关注易副官是一个怎样的人、“我”与易副官相处时发生了什么。由此追索作者情感变化的踪迹。

(三)渐进

跟随作者回忆的脚步,回顾易的一生。

1.活动:快速默读课文,筛选有关信息,为易副官制作一份个人简历,如姓名、年龄、职业、主要经历、社会地位、家庭环境和性格特点等。

2.活动:用细节说易副官的形象。要求学生抓住文中的肖像描写、动作描写和细节描写,概括易副官的形象

明确:(1)忠诚老实、无私奉献并深得主家尊敬的好家臣;(2)被时代耽误,身不由己,与故乡、亲人隔离的可怜人。

(四)深入

转变视角,让学生变旁观者为文中的当事人——“我”,重温易副官陪伴“我”成长的经历,体会情感的交织与变化。

1.活动:让学生将自己想象成文中的“我”,进行一番简明扼要的自我介绍,姓名、年龄、家庭环境、性格特点。

2.提问:在“我”和易副官相处的时光里,“我”对易的印象和态度是怎样的?

明确:自“我”搬来跟祖父母住之后,易便成了“我”的保姆。从原文来看,“我从小就知道,易,是可以欺负的。既然可以欺负,我就不会放过他”。可见,“我”对易的态度是非常恶劣的,处处体现着“我”的不单纯。

连贯性提问:为什么选取那些体现“我”不单纯的事例?

教师点拨:其实,这些不单纯的事例所反映的是当时年幼的 “我”真实的心理。正是这种心理,使得“我”长大后回忆起关于易的往事时,充满了愧疚之情,希望“哪辈子能当上他的保姆”。

3.学生分组交流、合作:细读易陪伴“我”成长的文段,尝试着从中追寻作者情感变化的踪迹,并探究变化的原因。教师对学生的发言进行适当的点评和补充。

例如:

(1)“我”从糖罐里偷钱,易也许是故意把钱放在那里。(当小孩偷钱时,大人往往是怎样的反应?)

(2)“我”婆婆:“不准这么宠她,哪有每天问的!”但易还是每天都这样问。

(按常理来说,易副官作为一个忠诚老实的好家臣,应该听从“我”婆婆的话。)

(3)“我”在院子里盼着、等着爸爸时,易总会无声地拍拍“我”的衣服,帮我把皱褶拉平,像是能看穿“我”的心意。

(4)易的声音突然从屋外出现,他隔着纱窗大怒说……

(5)平时“我”总是欺负易,可他进医院的那天“我”很想哭

(6)易与家乡的媳妇没见过几次面就结婚了;他说很快他就会回去,到时再让她过好日子……(前一段已说到易副官“就在那个下午走了”,作者为何还在这里叙述这件看似可有可无的事情,是否可以删去?此处对比《萧》:已育有三儿一女的萧副官随“我”一家撤退到台湾后,重新组成了家庭。)

提问:从回忆里的点点滴滴,你读出了作者对易副官怎样的情感变化?为什么会产生这样的变化?

4.课中小结:拥有时不懂得珍惜、失去后才后悔遗憾。那时 “我”把易副官做的一切当作理所当然。随着生活阅历的丰富,易副官的形象在“我”心中愈发鲜明,而“我”也渐渐明白时代对他的亏欠、命运对他的不公,所以才会产生一个愿望——“也许我有幸,哪辈子也能当上他的保姆。”

(五)升华

深层探究:这篇回忆性散文仅仅为了纪念童年时代陪伴“我”成长的易副官吗?

(屏显资料)

1.适当补充时代背景;

2.说说大时代里的小角色:在时代的洪流里,除了叱咤风云的英雄人物以外,还有千千万万的小角色,他们用灵魂的光芒烛照生存的暗夜,像陪伴刘若英成长的易副官、杨绛先生笔下的老王、鲁迅先生童年记忆里的长妈妈……

易副官背后的那一群人,生不逢时也只能身不由己。在身心饱受煎熬的人生里,他们无私奉献、只求付出不问回报,把忠诚视为最基本的教养。

3.课堂小结:或许,这段关于易副官的回忆,是作者所记下的旧时代备忘录里一处“微弱的见证”。时代辜负了千千万万个“易副官”,他们却用自己极致的人性美,让那个残酷而沧桑的时代多了几分动人的深情。

(屏显刘若英创作《易》剧本的初衷)

“这个是我家族的故事,因为我祖母渐渐老去、失忆,让我觉得必须记录下这个沧桑又美好的时代。对于一辈子无私奉献、只求付出不问回报、把忠诚视为基本教育的年代,一切似乎烟消云散,又不该烟消云散。我能做的,也只是简短地记下几笔,做个微弱的见证。”

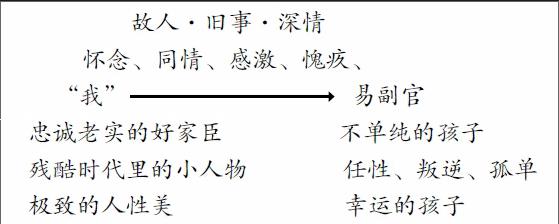

(板书主标题:故人·旧事·深情)

(六)拓展

1.展示台湾才女刘若英的简介,引起学生对于一些艺人文学素养的关注,推荐一系列作品供学生课后阅读,开阔阅读视野。

2.鼓励学生在深入理解文本的基础上,进行个性化的创作。例如,课后写一篇随感;或根据《易》中的人物原型,选择感触最深的片段尝试剧本创作;或自由选择人称视角,对文本进行二次加工,以简洁凝练的语言创作课本诗。

五、板书设计

(编辑:龙贤东)endprint