金燕玲 现在是我最快乐的时候

2017-09-15张明萌

张明萌

回看自己厚如书典的人生经历,这些年演员金燕玲生命的重大课题,

不过是说服自己接受当下万事

金燕玲笃信直觉。

这份直觉落到戏上,在电影《踏血寻梅》中,她坚持自己饰演的美凤在歌厅工作时要穿红旗袍。于是美凤唱歌的段落成为这一角色在片里惟一的华彩。那场戏,她留着中长发,鲜红的旗袍勾勒出身体的曲线,她手把着话筒,歌声随麦克风缓缓扩散。整个餐厅都是黑旗袍,这抹红挣扎着在沉闷里射出光芒,如同美凤这个角色,在底层破落的生活中艰难磕绊地寻求生机。她早早为这个角色下了判词:“这是一个求生存的女人。”

印证直觉的方式是拿奖。金燕玲凭借该角,入围了第52届台湾电影金马奖最佳女配角与第35届香港电影金像奖最佳女配角,并最终拿下后者。但拿没拿奖并不是最重要的,“你有眼光、你看到了,你能够被提名甚至拿奖,证明你是对的。”这个没受过专业训练的女演员,拍了44年电影,6次入围台湾电影金马奖最佳女配角,两次得奖;10次获香港电影金像奖提名,4次得奖。

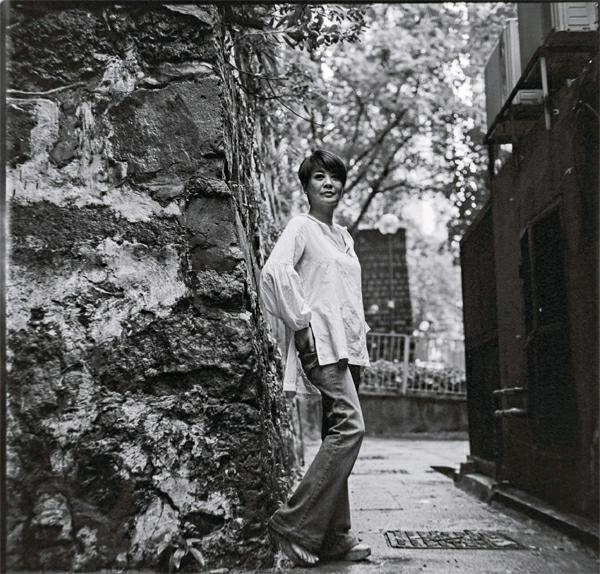

与对直觉的笃信一同不改的还有面容,金燕玲的脸并没有因年岁增长而趋近柔和。她的短发干净利落,弯眉遮在刘海下,与大眼中带着威严的目光搭配出锐利的神色。她鼻梁高挺,下巴尖利,上嘴唇细长,只有圆润的下唇缓解了迎面而来的攻势。金燕玲自嘲,“我长得比较凶,工作时专注着,别人觉得我好有威严,不敢接近”,又迅速为自己辩解,“其实我平常叽叽喳喳、大喇喇的,跟工作时候不一样。”

在被视为“非工作状态”的采访与拍照伊始,很难感受到这份“大喇喇”。摄影师为她拍照时,金燕玲几乎每拍完一张都凑近问:这张还行吗?遇上自己不擅长的事情,她陷入紧张,难免敏感。与拍戏时转动的摄像机不同,她觉得摄影镜头是“一种蛮做作的东西”。哪怕说话轻轻柔柔,也难掩骨子里透出的倔强气息。

过了耳顺的年纪,金燕玲却没有与世界和解。她依旧惧怕无意义的社交,友人开个生日party,她成了一大群人中的一个,谁也不认识,坐哪里都如坐针毡。专为她个人举办的宣传她也不喜欢,打扮得漂漂亮亮“供摄像赏玩,上报纸出尽风头”,她不舒服。采访当晚的慈善晚宴她倒是可以接受,因为慈善能帮到别人。“有个主题、有个原因去做,我可以,这是工作需要。”

刚烈背后是厚如书典的人生经历。金燕玲17岁唱歌出道,19岁转行影视,21岁嫁到英国,6年后离婚回港,与关锦鹏、杨德昌等导演合作。36岁再嫁英国,15年后结束第二段婚姻,又回港拍电影,又再次邂逅爱情,只是对象变成了同性。这些年生命的重大课题,不过是说服自己接受当下万事。

《地下情》(1986)

继《踏血寻梅》摘得第35届香港电影金像奖最佳女配角奖、《一念无明》获第53届台湾电影金马奖最佳女配角奖、第36届香港电影金像奖最佳女配角奖之后,金燕玲开始复刻往日辉煌。她也试着接受新的感情,别人眼里的“爱人”变为她口中的“伙伴”。人生大事在60岁节点纷纷落定,看似重复的命运再次潮起,一波波打入金燕玲的生命。她信命,会说自己爸爸属牛、妈妈属虎,属相相冲。但她不信算命,遇上新的轮回,她往乐观的方向想,命运安排,事不过三。这样一直到老也挺好。

演员就是棋子

“经历丰富”成为金燕玲回答演技相关问题的标准答案。《地下情》里的台湾歌手,活脱脱是她自己的经历。演《牯岭街少年杀人事件》(以下简称《牯岭街》)里的妈妈时,恰好她刚刚生下女儿。《一念无明》中的母亲吕婉蓉,则是她母亲晚年的缩影。

母亲17岁离家出走逃到台湾,认识同样逃到台湾的父亲后结婚,生了六个孩子,活了四个,金燕玲是老大。在她看来,父母性格不合,早该离婚。父亲一生中有两个女朋友,一个嫁人后离开了,另一个跟着父亲直到去世。金燕玲记得,第一个女朋友跪着求母亲让她做妾,还挣钱交给母亲当家用。

父亲的出轨让母亲越发痛苦,她开始嗜酒,身体发胖,从前穿旗袍,后来再也穿不进去。多米诺骨牌效应一个接一个,母亲心情变差,父亲终日不归,母亲患上癌症。“我妈在那种处境能怎么办呢?这个家就是她的全部,她又不识字,离婚了能去哪里呢?”《一念无明》中的母亲是个不开心的女人,她的母亲也是不开心的女人。两个形象交叠,她明白了戏里的母亲应该怎樣去诠释。

等到余文乐饰演的儿子照顾母亲的部分,她脑中浮现的是晚年父亲的身影。父亲躺在病床上,瘦得皮包骨。她和看护一起清理父亲的大便,瞥见了父亲的白发,“我一直以为他没有白头发”,她一边哭一边说对不起。配音的时候,她特地为母亲配了一句“不好意思”,对戏里的余文乐说,也对已经离开人世的父亲说。

或许是投入了大量的私人感情,又或许是这份愧歉打动人心,这部她20小时完成的角色让她时隔22年重新站上了金马奖的领奖台。上一次获奖,还是1994年杨德昌的《独立时代》。

《一一》(2000)

与杨德昌的合作是金燕玲“值得好好说一说”的部分。因《地下情》与蔡琴成了朋友后,金燕玲认识了杨德昌,并参与了其生命中后四部电影的演出。1989年,杨德昌邀请金燕玲参演《牯岭街》, 她因怀孕4个月不方便走动而错过。次年3月,杨德昌再次致电邀请,仍是还没开拍的《牯岭街》。

在金燕玲看来,杨德昌偏好演员“自然”,而没有受过系统专业训练的她恰好符合这个条件。四次合作,杨德昌几乎没有对金燕玲提过要求,他给剧本,看完之后金燕玲凭感觉去诠释。

《牯岭街》拍了八九个月,金燕玲经常开玩笑:再拍下去,张震他们都要变声了。长时间的拍摄让剧组沉浸在电影的氛围中,拍一场金燕玲的重头戏,先生被警总请去了,某天被放回来,半夜他俩在蚊帐里谈话起了争执,她跑到路口哭。怎么演都不必讲,“一去到片场,光一打,气氛就已经在了。”

同样是《牯岭街》,有场戏杨德昌让她坐在床上,拍一个想事情的镜头。她并不知道杨德昌叫她想什么,先生刚被抓走,心里自然担心,她将整出戏的剧情从头到尾想了一遍,想到家里有这么多小孩,想了好长时间。拍完了,杨德昌说,看得出你想得很用心,我们再来一个不必想那么多东西的。结束后,杨德昌又要一个什么都不想的版本。三个镜头拍完,她依然不知道杨德昌到底要她想什么,也不知道最后用了哪一个镜头。“他从来没有叫我干嘛,或者怎么样。他不会给你加很多剧情,就看你有没有表达他要表达的东西。演员对他来讲就是棋子,他才是一个star。”

经过《牯岭街》《独立时代》《麻将》《一一》四部电影与杨德昌的合作,金燕玲对演戏更加坚持原有的想法:“演员就是棋子,拍戏就是对事情有一个了解,一定要抓到角色,去吻合导演要的东西。导演常常也不知道你会怎么演。我们不是有排练吗,其实就是需要你把那个感觉做出来。演戏我很有信心,但我还是要舒服,自己舒服别人看了也会舒服,如果自己不舒服,我就知道一定不对。没有什么最好,永远都可以更好。”

《踏血寻梅》(2015)

棋子也有不知怎么发挥所长的时候。为金燕玲第一次拿下金像奖最佳女配角奖的《地下情》,至今让她深感遗憾。这也是让她“直觉很好的角色”,但因为太在意角色,演的时候过于用力,反倒没能淋漓尽致。当时和金燕玲搭戏的有周润发和蔡琴,还有刚出道不久的梁朝伟和温碧霞。

在《地下情》里,金燕玲饰演一名从台湾到香港打拼的歌手,多年不火,生活艰难。在她看来,这与她境况极为相似,只要演出自己就好。导演关锦鹏却始终觉得她不在状态。两人沟通无果,别扭着拍完,虽然拿了奖,但彼此心里都有了疙瘩。前不久一同吃火锅,她还在和关锦鹏讨论当时到底是什么地方出了问题。她认为,导演和演员的交流不畅是这份遗憾最主要的原因。她不知道关锦鹏要什么,她的演出也不是关锦鹏要的,而关锦鹏似乎自己都不知道自己要什么,死循环至今。

靠着经历与经验,金燕玲自认“任何戏都不需要准备”。到了片场她会专注在人物中,不管开机与否都绝对专注,拒绝闲聊、保持安静。“很多角色不能分心,在人物状态的时候,进出都是那个人,有一个气场在,专注跟不专注出来的东西是两样的。”

她也排斥试戏,自己和对手气场在了,不需要讲话也能够感觉到角色关系。“戏不能多试,多了一定会滑,就是在演了,我不喜欢演,我演戏就是一个反应、一个感觉,要真实。为什么别人信服,就因为是真的,有说服力。”《踏血寻梅》试过几次金燕玲扇春夏耳光的戏,每一次金燕玲都是真的动手,春夏脸都被打红了,不用配音也能听到清脆的巴掌声。

“女人就是要结婚生子”

金燕玲自小家教甚严。家里吃饭一般四个菜,想夹对面盘子的菜会被妈妈打手,只能由她帮忙夹到碗里。吃饭时不能讲话,也不能吧唧嘴。发育的时候不能弯腰,否则藤条伺候。父母认为,对于女孩子来说,有良好的家教是将来嫁个好人家必须具备的条件。父亲说得最多的是:“女人不念书没关系,重要的是嫁一个好老公。”在妈妈的训练下,她很快掌握了洗衣做饭做家务的技巧。当时的她认为,婚姻就是女人要做饭,要服侍老公,要把家里打扫得干干净净。

16岁那年,金燕玲参加台北市今日世界音乐中心演唱比赛获得亚军,拿了5000台币奖金,也得到出境唱歌的机会。随后参加了一个选美比赛,她又获胜,奖品是去香港旅游,并获得同邵氏签约的机会,700港币签10年,她不肯,“十年以后我觉得自己很老了。”

金燕玲想出去见见世面,唱歌能赚钱补贴家用,父母应允了。“但唱歌演戏都是过渡,是暂时的,找到合适的人就去结婚生子。婚是一定要结的,只是没有计划什么时候结。我挣的钱也都给家里了,我觉得结婚以后有老公养,不需要自己挣钱。”

在新加坡、印尼、香港等地辗转唱歌,到19岁,有人找上门来请她拍戏,她因此出演了吕奇导演的《女人面面观》。由于饰演一名妓女,又有沖凉的镜头,在保守的70年代,她被贴上了“艳星”标签,这部电影带来的影响直到6年后才因《地下情》与《人民英雄》获奖而消弭。“那时年轻,不会考虑那么多,做完才发现会有不好的影响。”

这时她遇上了第一任丈夫、采蝶轩老板梁廷斌,于是抛下刚刚起步的演艺事业,迅速远嫁。她按照想象中的形象,践行着“满分妻子”的人设:每天围着丈夫转,斟茶递水,连拖鞋都要给丈夫递到面前。她不会英文,吃不惯西餐,也没有朋友。幸好家里没佣人,她还能做点家务打发时间。但没别的事,“灵魂空空的”。先生有过一次婚姻,也有孩子,不想再生,金燕玲怀孕两次都打掉了。

《一念无明》(2016)

日子越往下过,她越觉得不快乐。直觉告诉她人生出了问题。“婚姻不是我想象的样子,不是做好了饭就吃这么简单。我戒烟,纯粹为了迁就他。他不喜欢的,我就不做,孩子也不要,渐渐没有了自我。一个女人连自己都迷失了,怎么会有趣呢?”

金燕玲最终决定与丈夫离婚。27岁的她不敢回台湾面对父母,带着前夫给的40万港币来到香港。最初住酒店,钱像流水一样花掉。然后慌慌张张找房子,水表电表都要自己申请,她总算开始学着一个人生活。9个月没工作,她中间还飞回英国做了肾上腺瘤手术,再回香港安顿下来,钱已经花了十几万。一位熟识的记者朋友介绍她跟叶德娴拍《拍拖更》,两天戏1500港币,她赶忙答应,算是重启了演艺生涯。

《地下情》和《人民英雄》接连获奖让她的事业有了很大起色。然而36岁时她意外怀孕,决定再度放下事业,抱着白头偕老的心,摆了一场酒席风光再嫁。婚礼上明星云集,媒体还拍到了林青霞携当时的男友秦汉赴宴的照片。

事有凑巧,第二任丈夫也定居英国。“我没有考虑到,英国请人没那么容易,房子要够大,要有独立房间。我也不晓得他经济能力不是那么好。我犯了之前同样的错误,想当然地做了,想当然地去了。到了英国,很多事情慢慢浮现出来,我自己做饭带孩子,但是男人看不到这些,他不懂得珍惜,他觉得是你应该的。到现在为止我依然很看不起这个人,他是一个很不好的人。”

“不好”的根源在于这任丈夫不顾家,这触及了金燕玲的底线。从前父亲不管做错了什么,至少是顾家的,没有对不起孩子,没有亏待他们成长。父亲是餐厅领班,挣钱不多但养活了一家子。金燕玲小时候,妹妹出生,母亲拖着她,她背着妹妹,去给父亲送便当。那是台南一个密不透风的夏天,有蝉鸣和空旷的蓝天,那个画面至今留存在金燕玲记忆里,一提到家就浮现出来,散发着夏天的灼热。

母亲病危时,父亲买了三个墓地,给他自己、母亲和他第二个女朋友。“他是一个很省的人,为了我妈妈还会去买墓地,原来他也是爱妈妈的。”

也是这个父亲,在第一个女朋友告诉他要嫁人的时候,说:“你去嫁吧,我永远不会和太太离婚的。”金燕玲看在眼里记在心里,“我觉得家庭就这样,能忍就忍,忍到不行才不忍。”

女儿出生后,金燕玲一直在婚姻中忍耐。丈夫数次外遇,她每晚和女儿一起睡,一放假就带她离开英国,丈夫从来不管。她想得过且过撑到女儿上大学,“不是为他忍,我选择生了个孩子,生下来我要负责任。带孩子这方面我蛮老派的,女儿就得在家亲自带,我妈妈就是自己做,我从小看着她这样。”在这个过程中,金燕玲对父母的感情又有了新的理解,“你要照顾孩子,希望给孩子一个完整的家庭。我明白父母当时为什么没有离婚。起码我的父母为了我都在忍,在某些方面会给我关怀,他们都很尽力地让我在这个环境长大,我在这个方面就很像我的父母。”

2005年蔡琴在台湾筹备舞台剧《跑路救天使》,邀金燕玲演出,她问女儿,自己要离开英国4个月,也有可能彻底结束和丈夫的关系,女儿鼓励她离开。这成为她结束第二段婚姻的契机。

知天命的年纪,她几乎净身出户,再回到香港从头开始。

伙伴

《跑路救天使》巡回期间,金燕玲在香港认识了主持人苏施黄。苏施黄听了她的遭遇,脱口而出“我照顾你”。金燕玲觉得这个说法很奇怪,对方回她,“你们女人一天到晚想在一个男人身上找到所有东西,不可能的。我弄个家给你,你放心回来,有工作就做,没工作也不用担心房租。”

金燕玲一度犹豫:“我不是喜欢女人的人,但我当时需要一个家。”这是第一次有人主动要给她一个家。金燕玲答应了。和苏施黄住在一起,她花了6年时间克服心理障碍,也数次坦陈,“我只是因为需要一个家才和你一起生活”,苏施黄并不介意。

“我甚至不用担心她会对我不好。以前常常在讲将来,将来是什么呢?她对你好,你对她好,除了生老病死,怎么会没有明天呢?我以前一面倒对人好,人家却不懂得珍惜。这次她是先付出的那个,我一开始很纠结,现在我不介意,因为她真的对我很好。我到现在还不是喜欢女人的人,但我不用担心自己的生活。她感动了我。”金燕玲开始重新理解爸爸当初婚姻至上的理论,“爸爸不是让我嫁个有钱人,是说我能够嫁个懂我、疼我、欣赏我的人,就会幸福。”

现在她们晚上聚在一起聊天,平日金燕玲去跳舞,苏施黄做节目,任何时候都能做自己喜欢的事,见自己爱见的人。工作经济互相独立,彼此舒服。苏施黄曾在媒体发表爱的宣言,声称十年赚十亿,确保爱人下半生无忧。她也曾说起二人的日常生活:每晚睡前问对方今天过得开不开心,幸福的是,五年都沒有出现不开心。

金燕玲十分在乎女儿的意见,最初将两人的事情告诉她,女儿一时难以接受,但女儿发现金燕玲在香港过得很开心,也慢慢理解了这件事。

与父辈不同,她教女儿最多的是“做一个独立的人”。“我不会让她忍,我让她什么事都尽量做到最好。不鼓励早婚,不能有嫁个老公当长期饭票的想法,更不能乱有孩子。要顾家的男人,要有独立的能力,明白自己要什么。看妈妈之前的生活,她有了解,也会听。”

“我很介意人家怎么看我,也从来没想过最后会和一个女人一起。我衷心想说,疼你的人,无论是方、圆、黑、白,都没分别。”从小被灌输了一脑袋旧式女性观念,金燕玲花了大半辈子去找一个靠谱的男人,磕磕绊绊很不开心。如今开心了,喝茶跳舞,偶尔拍戏还能拿好几个奖,而这一切的前提是,照顾她的伴侣是一位女性。

“生活中确实有很多事情是想不到的吧。”她感叹。

像给角色贴标签一样,美凤是求生存的女人,吕婉蓉是不开心的女人,她给自己贴的标签是“经历很多的女人”。“我也曾经不开心过一段时间。我幸运今天碰到这些人,不用担心我的生活,又慢慢有了工作。我有一个这么乖的女儿,我还那么健康,有爱我的伙伴,光是这些已经很开心了。我现在情况有变吗?还是这样的,我还是没钱啊,那为什么我现在开心一点了呢?就是因为我已经学会,我改变不了那个问题嘛,好吧,那我就多想想自己拥有的啊,这是一个处理方法。就好像你说的主角问题,你和别人讲,哎,我演得那么好,怎么没人让我演主角?那你永远不会开心也不满足。我回来还有人找我工作,我应该更开心,叫我自己花时间做好它,而不要在那边想,有工作还不觉得自己幸运,在那边苦眉愁脸。”

这是与自我的和解吗?更像是对生活的选择性接受。接受之后,金燕玲直觉的原色由敏感转为豁达,刚烈也更有了底气。聊到关乎心境的话题,她眉眼舒展,先前化不开的威严云销雨霁,“现在是我最快乐的时候,以前年轻的快乐也快乐,但跟现在不一样,现在经历更多,也更懂得,人会随着年纪变得不一样。现在这个年纪,好好做自己,还想那么多干嘛呢?”

(参考资料:《再见杨德昌——台湾电影人访谈纪事》,感谢春夏在采访中提供帮助)

金燕玲

资深演员,出生于台湾,70年代赴香港从影,曾与著名导演杨德昌合作《牯岭街少年杀人事件》《独立时代》《麻将》和《一一》,从影四十余年共6次入围台湾电影金马奖最佳女配角,两次得奖;10次获香港电影金像奖提名,并于2016及2017年连续两年拿奖