不作为参与理论的反思与构建

2017-09-15李志恒

李 志 恒

不作为参与理论的反思与构建

李 志 恒*

目前对于不作为参与主要存在两种思考路径:一是以义务犯理论为中心的路径,一是以法益侵害为中心的支配犯的路径。义务犯理论的解决路径与我国刑法的规定并不契合。在支配犯框架下思考不作为参与问题是正确的解决之道,但现有的支配犯下的各种观点多有不足。根据保证人义务的类型来判断正犯的区别理论有其可取之处,但需对其进行一定的修正,使其避免义务犯理论的通病,同时能够受到犯罪支配论的制约。不作为的参与的定性,应坚持修正的区别理论,即当保证人对被害人的无助状态存在保护支配时,保证人的不作为成立正犯;当保证人对作为人的侵害行为存在监护支配时,保证人的不作为成立共犯。

不作为参与;义务犯;支配犯;修正的区别理论

一、问题的提出

在刑法理论中,不作为参与是指负有作为义务的保证人对某一无通谋的故意的作为犯罪本来能够阻止而没有阻止的行为。例如,母亲甲发现同居的情人乙正在殴打自己和前夫的孩子,在能够采取措施阻止的情况下放任不管,导致孩子最终被打死;又如,警察丙发现自己放在某处的公务手枪有可能被杀手丁拿走去杀人,在尚有办法阻止的情况下没有采取任何措施,导致丁用该手枪杀死他人。在类似此类有关不作为参与的案例中,有两个基本问题需要回答:第一个问题是母亲甲与情人乙之间、警察丙和杀手丁之间是成立共同犯罪还是同时犯罪?第二个问题是如果成立共同犯罪,那么母亲甲和警察丙是成立共同正犯还是狭义的共犯?可以肯定的是,警察丙和杀手丁之间就滥用职权的行为显然不能成立共犯,只存在警察的单独犯罪。所以,这里需要讨论的两个问题都是在故意杀人罪(不真正不作为犯)的意义上展开的。

围绕这两个问题的回答对于我国刑法理论和司法实践有着非常重要的意义。首先,就第一个问题而言,无论母亲甲与情人乙之间、警察丙和杀手丁之间是成立共同犯罪还是成立同时犯罪,母亲甲和警察丙在定性上都成立正犯,但最终效果不同。就实体而言,我国刑法根据分工和作用对犯罪人进行不同的分类,所以在共同犯罪中一般会根据分工对行为定性后再根据犯罪人作用的大小划分主犯和从犯进而影响量刑,而同时犯罪就是各自的独立犯罪,当然没有这样的区分,并且,同时犯罪与共同犯罪的区别也会影响到对自首、立功的认定;就程序而言,刑事诉讼法对于同时犯罪和共同犯罪适用的追诉程序、证据审查标准等,都存在差异,犯罪人所遭受的处遇因而也会大相径庭。其次,就第二个问题来说,在我国共犯分类体系下,看似共同正犯与狭义共犯的区别不会影响到审判实践对主犯与从犯的认定,实则不然。应当看到,正犯、共犯概念与主犯、从犯概念并不是两条不相干的平行线,而是或者直接或者间接地被规定到共犯立法之中的两对概念,根据周啸天博士所构建出的“递进型正犯、主犯关系模型”,在共同正犯之中,根据可罚的责任的大小,我们能够进一步区分出主犯与从犯,而狭义共犯则因其违法程度低于正犯,从而只能成为从犯。①参见周啸天:《正犯与主犯关系辨正》,载《法学》2016年第6期。因此,探讨不作为参与人是共同正犯还是狭义共犯的理论工作,尚有必要。

从我国目前的研究来看,对不作为参与主要存在两种思考路径:一是义务犯理论的解决路径;二是以法益侵害为中心的支配犯的路径。两种路径孰优孰劣,需要立足于我国刑法的规定作具体判断。在笔者看来,义务犯理论的解决路径与我国刑法的规定并不契合,对其应予以批判与扬弃。在支配犯框架下思考不作为参与问题是可选的解决之道,但是,现有的支配犯路径下所存的各种观点尚有不足。笔者认为,德、日文献上根据保证人义务的类型来判断正犯的区别理论有其可取之处,值得我们借鉴,但是需对其进行一定的修正方能引入。接下来,本文将循此思路,拟在对现有的各种理论进行反思批判与借鉴的基础上,尝试提出可能的解决方案,以期进一步推动我国学界对该问题的讨论。

二、对义务犯的解决路径之批判

在我国学界,从义务犯理论出发解决不作为参与问题已经成为一种趋势。实际上,这种借鉴自德国刑法学中的理论存在不同的版本,即Roxin教授的义务犯理论和Jakobs教授的义务犯理论。

(一)Roxin教授的义务犯解决路径及其批判

1.基本观点。Roxin教授认为,在大多数犯罪中,行为控制是对实行人具有决定性的角度,实行人是犯罪过程的核心人物,是控制犯罪并导致犯罪实现的人,而参与人对这一事件虽然同样有影响,但是他的实施并不是决定性的。这就是所谓的“控制犯罪”(支配犯)。但是,还存在着这样的犯罪,在这些犯罪中处于实现行为构成的中心位置的人,是那些违反特定的而不是每个人都要履行义务的人,也就是所谓的“义务犯罪”(义务犯)。②参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第2卷),王世洲主译,法律出版社2013年版,第11页。在支配犯中,正犯是控制犯罪并导致犯罪实现的人,而共犯虽然对构成要件结果的实现起到了一定作用,但也仅仅是犯罪的边缘人物。不过在义务犯中,正犯准则却完全不同,决定行为人成立正犯还是共犯的不再是犯罪支配而是对特定义务的违反。根据Roxin教授的观点,所有的不作为犯都是义务犯,那么不作为参与原则上就只成立单独正犯。虽然Roxin将不作为犯置于义务犯的位置,但在正犯成立需要特别的构成要件要素(如夺取罪中的非法占有目的、自手犯中的自手性—引者注)的场合,以及在通常的犯罪类型中不作为者所不阻止的作为犯只是共犯的场合,不作为者就应例外地成立共犯。③Vgl. Claus Roxin,Täterschaft und Tatherrschaft,7. Aufl.,2000,S. 459 ff.

2.观点批判。Roxin教授将不作为犯全部视为义务犯,进而原则上对其按照单独正犯处理的观点,不仅在理论上存在问题,还难以契合我国的实定法。Roxin观点在学理上受到的批判是,倘若甲一开始不知道乙要用刀杀人而借给乙一把刀,在乙用刀杀人甲能够阻拦而故意不予阻拦之际,根据作为义务的实质来源即先行行为,甲成立不作为故意杀人罪的正犯,但是,倘若甲一开始就知道乙要用刀杀人而将刀借给乙的,甲却只成立帮助犯。因为德国刑法第27条第2款对帮助犯规定的是“必须减轻”,所以这就导致一开始具备故意的行为反而要比一开始不具备故意的行为刑罚要轻的不均衡结局。①Vgl. Rolf Dietrich Herzberg,Die Unterlassung im Strafrecht und das Garantenprinzip,1972,S. 260. 日本学者的同样批判,请参见[日]神山敏雄:《不作為をめぐる共犯論》,成文堂1994年版,第163页;[日]内海朋子:《不作為の幇助をめぐる問題について》,载《法学政治学論究》第56号(2003年),第60页。对此,Roxin的回应是,对于上述案例中的甲,可以在定性上论以不作为的正犯,但是在定量上通过减轻处罚以维持量刑上的均衡,即“立法者已经在第13条第2款中预先加入一个相当于帮助的减轻处罚的可能性,因此,一个不作为就从来不需要比一个主动的帮助受到更重的刑罚,并且,在其刑罚框架之中,在可能的情况下自然也能够给予较轻的惩罚。”②参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第2卷),王世洲主译,法律出版社2013年版,第507页。这一回应,的确能够避免上述的理论诘难。

然而,上述回应或许与德国立法相契合,却并不适合于我国立法。诚然,德国刑法通过第13条第1款对不真正不作为犯的立法,使其成为具备自身构成要件的与作为犯构成要件相区隔的独立犯罪类型,从而有效避免了处罚不真正不作为犯所受到的与禁止类推原则相抵触的责难,同时,德国通过第13条第2款的任意减轻规定,省却了区分不作为犯正犯与共犯的理论困难,以及由区分正犯与共犯所带来的可罚性有无之差异。但是,我国刑法并没有不作为犯的立法,这导致不真正不作为犯并不具备自己的构成要件,而是必须适用具体分则条文中所规定的作为犯的构成要件,既然如此,在定性上将不作为者论以正犯,但是在定量上将其论以帮助犯之刑罚的做法就会硬性地割裂定性与定量之间的统一性。如果坚持不作为者原则上都是正犯的观点,且维护定性与定量的统一性,则无疑会导致毕竟什么都没有做的人,因其被认定为正犯,从而在刑罚上比做了什么的人(作为的帮助犯)还要重的不合理结局。毕竟,法规范所评价的客体是事实,在事实层面上,不作为是“无”,对其难以判处比“有”还重的刑罚,这也正是德国刑法第13条第2款对不作为犯采取任意减轻的理由之一。另外,单就Roxin的义务犯理论而言,其也始终存在义务违反与犯罪支配的夹缝之间,时刻面临着名存实亡的危险。③参见周啸天:《义务犯理论的反思与批判》,载《法学家》2016年第1期。

(二)Jakobs教授的义务犯解决路径及其批判

1.基本观点。不同于Roxin教授从存在论的角度创立义务犯理论,Jakobs教授从纯粹的规范论视角出发建构了一个机能的、以价值判断和目的设定为导向的义务犯体系。首先,社会是以规范为媒介的,刑法的功能在于维护规范;处罚犯罪并不因为法益侵害,而是因为规范被否认。④参见[德]雅科布斯:《行为·责任·刑法——机能性描述》,冯军译,中国政法大学出版社1997年版,第2页。而作为和不作为在否认规范方面的效果是一样的,即区分作为和不作为在规范上没有意义。其次,无论是作为还是不作为在规范上都是违背某种期待、违背某种广义义务的行为,所以在刑法上有实际意义的是区分不同的义务类型。应该按照不同来源将义务分为积极义务和消极义务,即某些主体专属的义务与所有人都应承担的义务。二者所对应的归责基础不同。前者是基于对基本制度的机能的期待,这种期待具有积极的内涵,制度可以调整各个人格体的组织活动的范围,对它的失望导致的是义务犯或者通过制度管辖的犯罪。这里所谓的制度是指维系一个社会能够合秩序地有效运作的各种制度,例如父母子女关系、特别的信赖关系以及先天的国家义务等;后者则是基于对每个人都应该处理好自己的组织领域,避免产生外部影响,造成他人损害的期待。这种期待只具有消极性的内涵:每个人的组织活动之范围是分离的,对它的失望导致的是支配犯或者通过组织管辖的犯罪。这里所谓的组织是指为了避免他人受到损害,法律为行为人划定的可以自由行动的界限,在这个组织圈内,行为人可以按照自己的意愿形塑世界。例如,先行行为、社会交往义务和义务承担等情形下的不作为犯就属于组织管辖犯,即支配犯。①Vgl. Günther Jakobs,Strafrecht Allgemeiner Teil,2. Aufl.,1991,§ 28 Rn. 16.Jakobs教授的义务犯体系虽然在刑法理论上也不断地受到挑战与诘问,但无论是在德国还是我国,该理论都有不少拥趸。②参见耿佳宁:《不作为参与行为的评价与犯罪论根基的改变》,载《当代法学》2015年第2期;曾文科:《论不作为的参与——以“管辖”为轴展开》,载《研究生法学》2011年第6期;洪求华:《论不作为正犯与共犯之区分》,载赵秉志主编:《刑法论丛》(第24卷),法律出版社2010年版,第151页以下。

按照Jakobs教授的义务犯理论,在支配犯和义务犯中,都既包含了作为也包含了不作为。属于支配犯的不作为的正犯准则是犯罪支配,属于义务犯的不作为的正犯准则是特别义务违反。具体到不作为参与,其和作为正犯是否成立共同犯罪取决于其违反的义务的性质。如果其违反的是消极义务,则属于支配犯,各参与者在成立共同犯罪的前提下再根据对犯罪事实支配力的大小(量的不同—引者注)区分正犯和共犯;③Vgl. Günther Jakobs,Die strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen,1996,S. 22.如果其违反的是积极义务,则属于义务犯,而在义务犯中不存在从属性的参与(即不存在量的问题—引者注),其只能是自己犯罪的实行者,即单独正犯。④Günther Jakobs,Strafrecht Allgemeiner Teil,2. Aufl.,1991,§ 29 Rn. 57 ff.

2.观点批判。Jakobs教授从规范出发,通过对Roxin教授义务犯理论的改造,在克服其不足的基础上使这一理论在处境上似乎又焕发生机。但Jakobs教授的义务犯理论自创立之初亦受到不同程度的质疑。例如,日本学者岛田聪一郎认为,Jakobs的义务犯理论,直接从根据社会生活上的一定地位而产生的刑法外的义务,导出刑法上的作为义务,其理论根据不明。实际上,从其他法领域中的义务导出刑法中的作为义务,是基于违法一元论的立场,但是该立场却与根据可罚性从其他法领域进一步筛选出刑法义务的可罚的违法论存在冲突。⑤参见[日]岛田聪一郎:《いわゆる故意ある道具の理論について(二)》,《立教法学》第60号(2002年),第86-88页。笔者认为,这一批判却有道理,鉴于我国实际上将轻罪放置于治安管理处罚法之中,从而形成了刑事处罚与行政处罚相并列的二元处罚体系,因此,很难说我国采取的是与德国相同的一元的违法论。就Jakobs的义务犯理论而言,周啸天博士也曾对其展开系统的反思与批判。⑥参见周啸天:《义务犯理论的反思与批判》,载《法学家》2016年第1期。当然任何一种理论的创立都有其局限性,都有待完善,不过正如教义学原理是世界性的,但根据教义学原理发展起来的体系化知识是有国界的,⑦参见丁胜明:《刑法教义学研究的中国主体性》,载《法学研究》2015年第2期。即教义学原理的引入必须要受到所在国实定法的限制。正如语义的可能边界为我们划定刑法解释的范围,实定法则为我们对教义学原理的引入提供了具体评判标准,那便是不能硬性引入与本国立法相龃龉的教义学原理。

从实定法的角度来看,Jakobs的违背积极义务的不作为者,都成立不作为的单独正犯的观点,与我国立法相抵触。如上所述,我国并无关于不作为犯的立法,这一点,我国与日本的刑事立法倒是相同,那么日本学者对Jakobs理论的批判,就完全适用于我国吗?岛田聪一郎就对此批判道,“在缺乏不作为犯立法的前提下,对于不作为犯的处罚,必须依照刑法分则具体条文进行,这样一来,对于故意杀人罪、放火罪这样的结果犯而言,其不真正不作为犯的单独正犯的成立要件,与作为犯的单独正犯的成立要件就应该一致。但是,根据Jakobs的理论,仅仅具备积极义务尚不能够说是满足了与作为犯的单独正犯相同的构成要件。”⑧[日]岛田聪一郎:《不作為による共犯について(一)》,载《立教法学》第64号(2003年)。的确,在作为犯的正犯性上,无论采取犯罪支配说、重要作用说、溯及禁止说等等学说,其始终在支配犯的领域下展开,将仅仅具备积极义务而欠缺支配之人论以正犯,不但与日本立法抵触,也与我国立法相抵触。

如果说上述批判尚显笼统,在此试举例做进一步的说明。不同于德国或日本刑法的“立法定性+司法定量”的二元化定罪模式,我国在刑法总则第13条关于犯罪概念的条文中规定了但书,在刑法分则具体条文中设立了大量的包括“数额较大”、“情节严重”、“造成严重后果”等类似规定。这被学界认为是“立法定性+立法定量”的一元化定罪模式或者说立法定量模式。①参见储槐植:《我国刑法中犯罪概念的定量因素》,载《法学研究》1988年第2期;沈海平:《犯罪定量模式检讨》,载《法学家》2015年第1期。在该模式下,立法或司法解释往往针对自然人和单位的入罪门槛确定了不同的数额标准。以我国刑法中的走私普通货物、物品罪为例,根据立法以及司法解释的规定,自然人的构罪标准是偷逃应缴税额10万元以上,而单位的构罪标准是20万元以上。如果海关缉私人员在例行检查时发现某单位有走私普通货物数额为15万元的行为,在其之前并没有和该单位有通谋的情况下,采取不作为的态度对走私行为放任不管,使该单位顺利完成了走私。按照Jakobs的义务犯理论,由于缉私人员违反的是自己应负的积极的缉私义务,所以缉私人员构成走私普通货物、物品罪的单独正犯。在该案件中,虽然自然人迈过了入罪门槛,但是单位却并未达到入罪之数额要求从而不成立犯罪。按理说,就对经济秩序与海关管理制度的破坏而言,单位所能够造成的破坏力,绝对要远远大于自然人,立法与司法都应当将打击的重点置于单位才对,然而,通过义务犯理论所导出的上述处理结论却恰恰有悖于这一点。

综上所述,对不作为参与问题,义务犯理论的解决路径应该被我们所摒弃。要想科学合理地处理不作为参与问题,就必须在支配犯的场域中寻求突破。

三、对支配犯下现有观点之质疑

首先,在支配犯的框架下,对不作为参与的第一个问题并不难回答。虽然德国文献上有根据目的行为理论而否定不作为犯的因果性,并否定不作为犯对作为犯的参与,从而认为不作为犯符合的是违背命令规范的,有关不作为犯自身构成要件的单独正犯。②Vgl. Armin Kaufmann,Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte,1959,S. 66.但这种主张现在已经很少有人支持。目前,在支配犯的框架下,不作为参与人与作为正犯成立共同犯罪是主流的意见。尤其是在我国对不作为参与的讨论中,许多学者默认的前提就是双方已经成立共同犯罪,需要讨论的只是成立正犯还是共犯的问题。③例如,张明楷教授认为,总的来说,不作为方式的共犯包括三种情形:以不作为方式与作为犯形成共同正犯,以及不作为的教唆与不作为的帮助。参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2016年版,第437页。而支持这种观点的原理则是片面共犯理论。例如,西田典之教授就认为,“不作为的共犯,理论上只能是片面共犯。”④[日]西田典之:《不作为的共犯》,王昭武译,载《江海学刊》2006年第3期。我国也有学者明确从片面共犯理论出发肯定双方共同犯罪的成立。⑤参见袁彬:《论不作为片面共犯》,载赵秉志主编:《刑法论丛》(第13卷),法律出版社2008年版,第285页以下。笔者对此并没有疑义。

其次,在根据片面共犯理论肯定不作为参与人与作为正犯成立共同犯罪的基础上,我国目前就如何给不作为参与人定性主要存在三种观点:原则共犯说、重要作用理论以及结果原因支配理论。但在笔者看来,这三种观点皆有疑问。

(一)原则共犯说及其不足

1.基本观点。在我国,主张原则共犯说的学者认为,在以不作为方式参与作为的犯罪中,不作为者被认定为帮助犯的意见是中肯的,即共犯只能通过正犯间接地侵害法益,在与法益侵害的关联性上,与正犯相比较,共犯永远是间接的。⑥参见张伟:《不作为帮助犯研究》,载《法学论坛》2013年第2期。此外,我国还有学者借鉴神山敏雄教授的观点⑦参见许成磊:《不纯正不作为犯理论》,人民出版社2009年版,第496页。,从规范的角度出发,认为在作为与不作为相结合的场合,一般来说,作为人能够单独地实现对犯罪客体的侵害,不作为人一般情况下则不能直接侵害犯罪客体。因此,作为人为正犯,不作为人为帮助犯。①参见陈家林:《不作为的共同正犯问题研究》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2007年第5期。

2.观点批判。不难看出,上述观点实际上是认为不作为犯对于结果的实现仅具有一种间接的助力。这种间接性帮助是由于不作为的参与仅对结果的发生具有间接的因果关系,又或者是由于积极的作为就已阻断不作为人和结果之间的直接管道。从表面来看,这种原则帮助犯的处理似乎符合一般人的直感,但如果进一步追问,则会产生很多疑问。②参见何庆仁:《义务犯研究》,中国人民大学出版社2010年版,第269-270页。作为人的支配就一定会比不作为人的支配对法益的危害更甚吗?即使不作为和结果实现之间仅具有间接的关联,但这显然也不足以说明不作为就原则上应该成立帮助犯。由于自然力的缘故母亲不救助孩子的成立正犯,但由于其他人的缘故母亲不救助孩子的则成立共犯,起码在说理上并不充分。此外,既然认为不作为参与人原则上是帮助犯,那么哪些情况可作为其例外而构成同时正犯或(片面的)共同正犯,这一点并不明确。③参见[日]西田典之:《不作为的共犯》,王昭武译,载《江海学刊》2006年第3期。鉴于原则共犯说的不足,着眼于从支配犯视角区分不作为正犯与共犯的努力仍在进行。

(二)重要作用理论及其疑问

1.基本观点。在我国学者中,张明楷教授以不作为在共同犯罪中所起作用的大小为基准,认为保证人的不作为是成立帮助犯还是正犯,取决于履行作为义务对防止结果发生所起的作用大小。所以,在只要履行作为义务就确实能够避免结果发生的场合,应认为该不作为对结果的发生起到了重要作用,不履行义务的保证人成立不作为的共同正犯。一般来说,在保证人不履行阻止犯罪的义务时,实际上只是使正犯的行为更为容易,因而认定为帮助犯较为合适。④参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2016年版,第438页。近来,有学者也表达了同样的看法。⑤参见温登平:《以不作为参与他人的法益侵害行为的性质——兼及不作为的正犯与帮助犯的区分》,载《法学家》2016年第4期。

张明楷教授的重要作用理论来自于西田典之教授。西田教授是从因果关系差异的角度切入,其认为,不作为的正犯与不作为的共犯的作为义务具有相同性质(等质),那么,根据作为义务的程度便无法区别这种不作为的重要性,因此,只能着眼于因果关系的质的差异。从共同犯罪中不同行为与结果的因果关系来看,帮助行为不需要与正犯结果具有条件关系(即无彼则无此的关系),只要达到了促进正犯的结果,使其更容易发生这一程度即可。此一观点可延伸运用于不作为的帮助,所以如果不作为者实施了作为,本应切实地避免了结果发生的,就属于不作为的同时正犯;⑥西田典之教授在这里之所以把起到重要作用的不作为视为同时正犯,是因为在日本刑法第11章对共犯的规定中,其共犯包括了共同正犯(第60条)、教唆犯(第61条第1款)与帮助犯(第62条第1款)。所以,起到重要作用的不作为参与人要成立正犯的话,就只能成立同时正犯了。但张明楷教授将共同正犯作为正犯看待,所以,如前述,张明楷教授在借鉴西田教授观点时,将对结果的发生起到重要作用的不作为认定为共同正犯。如果只是有可能使得结果的发生更为困难的,则属于不作为的帮助。⑦参见[日]西田典之:《日本刑法总论》,王昭武、刘明祥译,法律出版社2013年版,第319-326页。

2.观点批判。我国有学者认为西田教授的出发点是“排他性支配说”,进而批评“排他性”的要求过高,所以否定西田教授关于不作为参与的观点。⑧参见欧阳本祺:《论不作为正犯与共犯的区分》,载《中外法学》2015年第3期。笔者同意该学者对西田教授“排他性”的批评,也同意该学者的结论,但其通过批评“排他性”来否定西田教授观点的看法值得商榷。首先,“排他性”实际上有多重内涵,一是排除别人救助的可能性,二是正犯性标准。前者是为了说明作为义务的实质根据,即不作为的可罚性,后者是判断不作为是否成立正犯的标准,即不作为的重罚、轻罚性。西田教授的“排他性”主张属于前者。⑨参见[日]西田典之:《日本刑法总论》,王昭武、刘明祥译,法律出版社2013年版,第106页。与西田不同,岛田聪一郎则基于其所倡导的溯及禁止论而将“排他性”作为正犯标准,因此其主张属于后者。①溯及禁止理论是指,在因果链条的发展中,当介入一个有故意的自律的主体而引起结果之际,该介入者是正犯,排除先前行为人的正犯构成要件符合性。在日本,提倡该理论的是结果无价值的代表性论者山口厚,对其加以体系化的是其极具才华且英年早逝的弟子岛田聪一郎。对于该理论的介绍,请参见[日]山口厚:《刑法总论》,付立庆译,中国人民大学出版社2011年版,第66-73页;[日]岛田聪一郎:《正犯·共犯論の基礎理論》,东京大学出版会2002年版。我国对其展开介绍的学者,请参见何庆仁:《溯责禁止理论的源流与发展》,载《环球法律评论》2012年第2期。应当看到,西田教授在可罚性之处就要求具有排他性,确实存在问题,②“排他性支配”的最明显问题是,其要求行为人排他地将救助被害人的因果流程掌握在自己手中,才可成立不真正不作为犯。但若父亲不救落入水中的儿子,而岸上有几十人围观,其中亦不乏游泳好手的话,父亲对儿子的生命法益就不具备“排他性支配”,但若因此否定父亲成立不作为犯罪则不可接受。参见[日]镇木征树:《刑事制造物责任における不作为犯论の意义と展开》,载《本乡法政纪要》第8号(1999年),第350页。另外,高山佳奈子在提出与上述相同批判的基础上,既不认为排他性是影响作为义务有无的要素,也不认为排他性是正犯要素,而将其作为肯定相当因果关系的要素之一。参见[日]高山佳奈子:《不真正不作為犯》,载山口厚:《クローズアップ刑法総論》,成文堂2003年版,第56-57页。所以对其批评是有道理的。其次,批评西田教授的“排他性”要求和否定西田教授关于不作为参与的观点是两回事。西田教授基于“排他性支配说”来判断不作为人是否可罚,如果得出肯定结论,再根据不作为人和结果实现的因果关系来判断其是成立正犯还是共犯。可见,西田教授的“排他性”与如何区分不作为的正犯与共犯没有必然关系。正因为如此,张明楷教授虽然在实质作为义务来源的判断中没有加入“排他性”的要求③张明楷教授将不真正不作为犯的实质法义务根据定位为对结果发生原因的支配地位、对结果发生进程的支配地位以及对结果发生领域的支配地位。参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2016年版,第153页。,但是在对不作为参与人如何定性的判断方法上却采纳了西田教授的看法。

在笔者看来,张明楷教授和西田教授的观点真正的可疑之处在于以下几点:首先,正如学者们一般会质疑的,无论是“确实地避免结果发生”还是“有可能使得结果的发生更为困难”都只是在具体事态中偶然产生的,它们只和义务履行的难易程度有关,而不是与正犯的义务或者帮助犯的义务本身有关;此外,什么是“确实地”、什么是“有可能使得结果的发生更为困难”的判断标准也充满了模糊性。④参见何庆仁:《义务犯研究》,中国人民大学出版社2010年版,第277页。其次,也是更重要的是,不作为不论被评价为正犯,还是共犯,其所欠缺的作为都必须对结果的不发生具有因果关系。在不作为犯的因果关系之中,相对于风险降低说,结果回避说是通说,即“若行为人采取了他所不作为的行为,则肯定不会发生相应的结果,那么,就可以确定不作为和结果之间存在因果关系。”⑤[德]乌尔斯·金德霍伊泽尔:《刑法总论教科书》(第6版),蔡桂生译,北京大学出版社2015年版,第365-366页。由此可知,若是母亲采取阻止措施,以致其情人几近可确定地不可能打死孩子时,则只能说明母亲的不作为和结果有因果关系,但却无法说明她可以直接成立正犯,因为既然不作为的共犯仍然属于不作为犯,那么即便是不作为犯的共犯,也应当以与结果之间存在因果关系为前提。总之,不作为人必须在物理上具有防止结果发生的能力,但这只是将结果归属于不作为人的必要前提,而非正犯的判断标准。⑥参见许泽天:《不纯正不作为犯的正犯判断标准》,载公益信托东吴法学基金会主编:《不作为犯的现况与难题》,元照出版有限公司2015年版,第434页。不得不说,以因果关系的存在论证正犯性的存在,存在着逻辑上的跳跃。

(三)结果原因支配理论及其误会

我国有学者以不作为参与行为是否对造成结果的原因有支配地位作为正犯与共犯的区分标准,并认为这是对Schünemann教授思想的借鉴。其认为,“许乃曼教授的结果原因支配说具有合理性,只不过要对这里的‘支配’进行重新解释——支配不应局限于事实性支配,也应包括规范的支配。本文采纳结果原因支配说,并以此为标准来具体判断不同场合中不作为正犯与共犯的区分。”⑦参见欧阳本祺:《论不作为正犯与共犯的区分》,载《中外法学》2015年第3期。

这里存在两个层面的问题:首先,以不作为参与行为是否对造成结果的原因有支配地位进而判断其是成立共同正犯还是共犯的标准太过模糊。如何才算对造成结果的原因有支配地位,该学者并没有具体的说明与解释,这样笼统的标准对司法实践助益不大。其次,更为重要的是,该学者在主张借鉴Schünemann教授的观点时并没有对其观点进行全面的考察了解。的确,Schünemann教授尝试以现实支配作为共同标准,建构出单一的一元正犯概念,即以“对造成结果的原因有支配”作为统摄作为犯与不作为犯的共同的正犯准则,在作为犯中,依行为人在犯罪当时是否拥有犯罪支配地位来决定是否成立正犯,在不纯正不作为犯和保证人身份犯中,则是在犯罪发生前,行为人是否控制某一社会领域(危险源或无助的法益客体)来决定是否成立正犯。①参见陈志辉:《刑法保证人地位法理根据之分析》,载公益信托东吴法学基金会主编:《不作为犯的现况与难题》,元照出版有限公司2015年版,第319页。但是,实际上,Schünemann所提出的“对结果原因的支配”系在将不作为犯与作为犯相等价的基础上而来,而等价的中间参照物(事物本质)便是我们对自己身体的意志支配。在作为犯之中,我们可以通过意志支配我们的身体,从而支配整个侵害事件,并以此为归责之基础,那么在不作为犯之中,也应当存在一个与作为犯相当程度的意志力(Willensmacht)来作为归责之基础,这种意志力就体现在对侵害法益之整个事件关键部分的现实支配,也就是“对结果原因的支配”。②[德]班德·许乃曼:《不纯正不作为犯及以不作为实施犯罪之形式》,王莹译,载梁根林:《当代刑法思潮论坛·刑法体系与犯罪构造》(第一卷),北京大学出版社2016年版,第228页。必须注意的是,义务犯只能定性而难以定量,但是一旦谈及支配,则必存在程度之分,Schünemann所说的一元正犯体系,是类比作为犯中的正犯标准——行为支配来确立判断不作为犯的正犯标准的理论,其所确立的,是正犯准则,而不是正犯本身。其绝没有说,凡有支配者都是正犯,因为只有达到行为支配程度的支配者,才是正犯。如此一来,“对结果原因的支配”就分为两种,一是直接导致结果,此时为正犯;二是通过他人自由行动而间接导致结果,此时为共犯。前者是支配脆弱法益的场合,后者是支配危险源的场合。③Vgl. Schünemann,Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte,1971,S. 377.

以上这一场学术误会,错将判断正犯的标准当作正犯本身。从这一场学术误会中,④其实,对于Schünemann教授的观点有类似误会的并不是只有该学者。例如温登平博士在介绍Schünemann教授观点时,就认为Schünemann教授在判断不作为正犯时仅以是否存在“对结果原因的支配”为标准,而没有更加准确的介绍。参见温登平:《以不作为参与他人的法益侵害行为的性质——兼及不作为的正犯与帮助犯的区分》,载《法学家》2016年第4期。我们可知,其实我们对德国文献上根据保证人义务类型来判断正犯的区别理论并不十分了解,因此,接下来对区别理论做一个全面的概括介绍很有必要。

四、区别理论的观点、不足及其启示

根据保证人义务类型来判断正犯的区别理论,又被我国学者称为社会功能关系理论⑤参见温登平:《以不作为参与他人的法益侵害行为的性质——兼及不作为的正犯与帮助犯的区分》,载《法学家》2016年第4期。、义务二分理论⑥参见孙立红:《论共同犯罪中的不作为参与》,载《法学家》2013年第1期。、或者保证人义务理论⑦参见许成磊:《不纯正不作为犯理论》,人民出版社2009年版,第491页。。根据目前的研究,我国学者多是在对其批判的基础上予以摒弃。但在笔者看来,区别理论有其不足之处,但也不是像有些学者所批判的那样,完全没有道理。区别理论的核心是根据保证人义务的类型来判断正犯,这一点值得我们借鉴。

(一)区别理论的观点

依照Armin Kaufmann教授所提出,并成为现今主流的德国学说的“功能理论”,保证人依其功能区分为“保护者保证”与“监督者保证”两种类型:大体上,保护者保证可能来自于紧密的生活关系、危险共同体、自愿承担保护义务、公务员或法人机关的身份;监护者保证可能来自于交往安全义务、监督第三人义务、违反义务的危险前行为、带入市场的产品。植基于功能理论对保证人的说明,由Schröder教授提出,并经Herzberg教授发扬的根据保证人义务类型来判断正犯的区别理论认为:(1)于保护者保证的情形,保证人有义务避免法益遭受任何的危险,如父亲有义务避免孩童遭受任何对其构成生命、身体利益的威胁,故只要父亲未采取其所能使用的防止结果发生手段,不论是自然力的危险(如恶犬咬伤儿童),还是第三人(如恶邻殴打儿童),保证人始终都是不作为的正犯,这与义务犯理论的观点相同。(2)于监督者保证的情形,保证人的义务在于避免某个危险源的扩散来侵害法益。如动物占有人负有约束动物的义务,以避免有人遭到该动物的侵害。此处,于放任所监督自然力侵害他人的情形(如饲主放任所养之犬,咬伤邻童),不作为人只能评价为所准用的作为犯规定的直接正犯,但于放任受监督人侵害他人的情形(如容忍未成年子女盗窃),不作为人只能成立帮助犯,这与认为不作为人欠缺犯罪支配地位只能成立帮助犯的见解相同。①参见许泽天:《不纯正不作为犯的正犯判断标准》,载公益信托东吴法学基金会主编:《不作为犯的现况与难题》,元照出版有限公司2015年版,第455-456页。

在日本,也有一些学者支持这种区别理论,认为直接保护法益的义务是正犯成立的前提,犯罪阻止义务是共犯成立的基础。②[日]中义胜:《刑法上の諸問題》,关西大学出版部1991年版,第361以;[日]大野平吉:《不作為と共犯》,再阿部纯二主编:《刑法基本講座(四)》,法学书院1992年版,第109页。但很多学者并没明确前者成立的到底是单独正犯还是共同正犯。不过也有学者明确指出了这一点,例如,松原芳博教授认为,“母亲没有阻止第三者袭击自己的子女的,就成立(单独)正犯;反之,母亲没有阻止自己的子女袭击第三者的,则属于从犯。”③[日]松原芳博:《刑法总论重要问题》,王昭武译,中国政法大学出版社2014年版,第363页。

(二)区别理论的不足

从对区别理论的考察中可知,区别理论实际上是在义务犯和支配犯中各取一半的理论。在保护者保证的情形下,其正犯准则是特别义务违反;在监督者保证的情形下,其正犯准则是犯罪支配。既然区别理论以特别义务违反作为部分不作为犯的正犯准则,那么,义务犯理论所存在的缺陷就仍然难以避免。如下所述:

根据区别理论,母亲相对于她的孩子处于保护者保证人的地位,那么“如果一个母亲试图去帮助一个她臆想中的杀害她孩子的凶手,例如把刀递给了她臆想中的凶手的,认为她是一个纯粹的未遂的帮助而不可罚是荒谬的,因为她在同样的情况中不采取行为就已经基于正犯性的未遂(通过不作为)而必须被处罚了。”④Sánchez-Vera,Pflichtdelikt und Beteiligung,1999,S. 152.换言之,帮助的未遂因为较低的危险性通常被认为是不可罚的,但在义务犯中,帮助的未遂借由变身为正犯的未遂而变得可罚。Roxin教授也就类似的问题阐述过自己的意见,并认为虽然保证人的未遂的不作为与非保证人的未遂的主动帮助相比,前者在可能的情况下具有刑事可罚性,后者不具有。这也是有道理的,因为保证人和非保证人在刑事可罚性上的巨大差别,是我们的法律所具有的一个基本原则。⑤参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第2卷),王世洲主译,法律出版社2013年版,第507页。

上述观点的逻辑在于,犯罪的可罚性基础不是法益侵害而是义务违反,是否具有侵害法益的现实危险性,已经不是判断着手的标准,这个标准应该是行为人的行为体现出的义务违反性。依照该逻辑,为了毒害自己的孩子而开始购买毒药的预备行为、警察将自己的枪支借给他人以便他人能用于抢劫银行的帮助行为、监管人员指使被监管人去殴打其他被监管人的教唆行为等,虽然离法益侵害的结果发生还有一段距离,危险尚未现实化和具体化,但由于无一例外地体现出了确实的特别义务违反性,必须都认为是已经着手了犯罪的实施。而且,在支配犯中不可罚的不能犯在义务犯中却是可罚的,在教唆人明知被教唆的犯罪不可能既遂时,或者被教唆者没有着手时,虽然不存在法益侵害的危险,但同样是可罚的。①参见何庆仁:《义务犯研究》,中国人民大学出版社2010年版,第198-200页。实际上,从这个逻辑的推衍中,已经明显地滑向了一元行为无价值论的泥淖。

(三)区别理论的启示

虽然义务违反作为保护者保证人的正犯准则有其缺陷所在,但是这种根据保证人义务类型来判断正犯的思想具有妥当性。依笔者之见,这种植基于功能理论的区分思想抓住了不作为犯的核心,是解决不作为参与问题的关键。区别理论最大的问题就是将义务犯作为其部分理论基础,但只要我们撇清区别理论和义务犯的关系,把区别理论置于支配犯的框架下,那么这种理论还是能为我们所用的。析言之,根据保证人义务的的类型,以犯罪支配作为保护保证人和监护保证人共同的正犯准则,当保证人对被害人的无助状态存在保护支配时,保证人的不作为成立正犯;当保证人对作为人的侵害行为存在监护支配时,保证人的不作为成立共犯(帮助犯)。笔者称之为“修正的区别理论”。

五、修正的区别理论之合理性及应用

(一)合理性分析——兼对质疑的反驳

首先,修正的区别理论以犯罪支配作为两种保证人的正犯准则,克服了义务犯理论与既往理论的缺陷。以Jakobs教授的义务犯理论不能合理处理的问题为例,即在上述单位不构成犯罪,自然人却构成犯罪的案件中,根据修正的区别理论,虽然海关缉私人员负担的是积极义务,但其正犯准则不是义务违反而是犯罪支配,那么海关缉私人员就能和走私单位在片面共犯的意义上成立共同犯罪。如果再从共犯的违法从属于正犯的角度来看,由于正犯的违法性没有达到构罪的程度,那么作为海关缉私人员的正犯也就不应该按照犯罪论处。这样就避免了义务犯理论在处理该问题上的缺陷。再以原来的区别理论不能合理解决的问题为例,即其会将保护者保证人的帮助的未遂视为正犯的未遂而进行处罚,根据修正的区别理论,虽然当保护者保证人对被害人的无助状态存在保护关系时可能会成立正犯,但这里决定保护者保证人最终是否成立正犯的是结果支配、法益侵害,而不是原来的区别理论所主张的义务违反,所以即使存在保证人和受损法益之间的保护关系,也不可能像原来的区别理论一样,仅仅是臆想帮助杀手杀死自己孩子的母亲就会被作为正犯的未遂而受到处罚。总之,由于修正的区别理论是以法益侵害作为其核心,那么义务犯理论的缺陷在这里便不再是问题。

其次,根据修正的区别理论,当保证人对被害人的无助状态存在保护支配时,保证人的不作为成立正犯,当保证人对作为人的侵害行为存在监护支配时,保证人的不作为成立共犯。这里可能存在两个质疑,第一个质疑是为什么在具有保护义务的保证人和受损法益之间的保护关系中保证人成立正犯,因为毕竟是作为人直接导致了法益侵害?第二个质疑是对监护义务的保证人而言,如果作为者是无刑事责任能力人,而难以成立犯罪,那么监护义务的保证人难道不该成立正犯么?针对上述质疑,我们试运用图表分析如下:

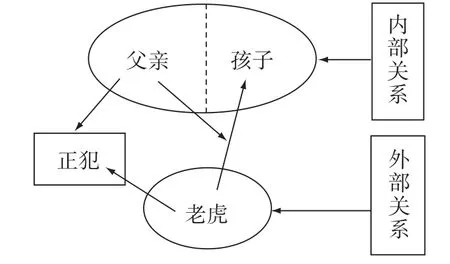

图1

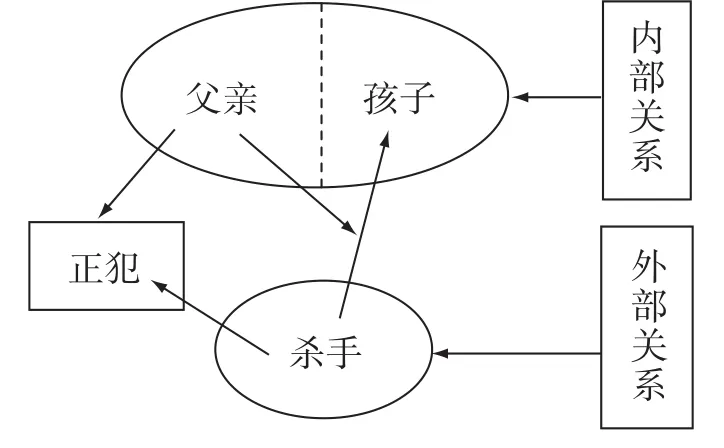

图2

在图1中,老虎要吃孩子,如果父亲在有能力制止却放任不管的情形下应该成立正犯。在这里,对于孩子的生命法益来说,父亲属于法益保护的内部关系,老虎则属于法益保护的外部关系。要想保护孩子,只有切断外部关系而强化内部关系,而父亲的不作为当然使其成立正犯。而在图2中,只是将外部关系中的老虎换为要杀死孩子的杀手,但是法益保护的内外关系并没有发生任何变化。换言之,父亲在内部关系中的地位始终不变,因此都应该成立正犯。所以第一个质疑是站不住脚的。

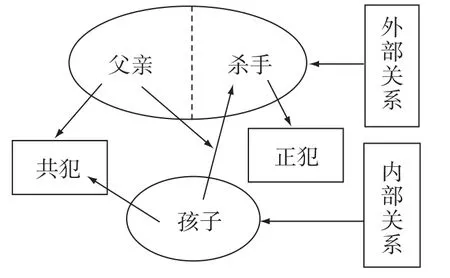

图3

图4

在图3中,如果父亲看到自己的猎狗去追咬杀手(杀手和父亲在之前并没有关系),有能力制止而不制止的,则父亲成立正犯。在这里,对于杀手自身的法益来说,杀手自己属于法益保护的内部关系,而父亲属于法益保护的外部关系。要想保护杀手的法益,需要父亲切断外部关系、杀手加强内部关系,而父亲的不作为使其成立正犯并没有问题。在图4中,如果是父亲放任自己的孩子伤害已经受伤的杀手,那么在这里,法益保护的外部关系发生了变化,即在外部关系中加入了自然人。即使这里的孩子因不具有刑事责任能力(但应当具备故意以及意思自律,否则与图3中的情形等同视之)而最终不构成犯罪,其也和猎狗不能相提并论。因为在违法的层面上,孩子仍然是在自己的答责领域内引起了法益侵害结果,因此,孩子要对该结果负“第一次责任”。而在图3中,在法益保护的外部关系中只有父亲一个主体,父亲应该负全部责任,但在图4中,孩子应当承担“第一次责任”,根据溯及禁止理论,父亲只能成立共犯。也许有的人会有疑问,图2中的杀手和图1中的老虎也不一样,为什么图2中的父亲仍然成立正犯呢?这里的问题在于,图4与图2相比,图4在外部关系中由原来的父亲自己对杀手的法益负责变为了由父亲和孩子一起对杀手的法益负责,而在图2中,父亲所处的内部关系的主体还是父亲自己,虽然外部关系发生了主体变化,但并不能影响父亲的责任承担,因为法益保护的外部关系和内部关系应当是各自独立且封闭的体系,主体的变化只能在各自的体系内部起作用。

再次,(修正的)区别理论面临的另外一个主要质疑是其对保护支配和监护支配的区分何以可能?这里的质疑可以细分为两种情况:一种是有时很难从形式上区别某种不作为违反的究竟是哪一种义务。例如,游泳池的管理员究竟是保护游客免遭溺水危险的保护保证人,还是防止水这种危险源的监督保证人?①参见何庆仁:《义务犯研究》,中国人民大学出版社2010年版,第276页。另一种是存在着法益保护义务与危险源监督义务竞合的情形。例如,未成年的长子正要举刀杀死次子,就阻止长子的犯罪而言,可以说父亲具有危险源监督义务,但是就面临生命威胁的次子而言,又可以说父亲具有法益保护义务。②参见赵秉志、许成磊:《不作为共犯问题研究》,载《中国刑事法杂志》2008年第9期。对于如此质疑,可以从以下几个层次来看:一是这种区分实际上来源于功能理论。无论这种区分是否容易,都否认不了功能理论已经成为不作为犯研究领域的基本共识。这一点从各位学者的相关著述中可见一斑。③参见[德]克劳斯·罗克辛:《德国刑法学总论》(第2卷),王世洲主译,法律出版社2013年版,第543页;张明楷:《刑法学》,法律出版社2016年版,第153页。二是对于上述游泳池的管理员来说,如果非要违背常识地说管理员有义务监督水的义务的话,①笔者不认为管理员对水有什么监督义务,因为一旦游泳者进入水中,管理员就不能对水产生支配,除非其不让游泳者接触水或者在游泳者游泳时把泳池的水放掉,但这是十分可笑的。我们说的监督保证是保证人自身可以支配物或人,例如主人和其狗的关系,但游泳池的管理员和水显然不是这种关系。那么在这种情况下管理员也是成立正犯(因为水属于自然力),其效果和保护者保证下的情形一样。所以这里不必费心去从形式上区别管理员的不作为违反的究竟是哪一种义务。三是即使存在法益保护义务与危险源监督义务竞合的情形,也可以从法益保护的内外关系的角度来解决该问题。在法益保护的内部关系中父亲成立正犯,在法益保护的外部关系中父亲成立共犯,那么按照竞合的基本原理使父亲成立正犯也未尝不可。

最后,也是最有可能使人产生疑问的是如果父亲在杀手杀死孩子时放任不管,构成不作为的共同正犯,但是在父亲为杀手提供一把刀时,却成了作为的共犯,这显然不合理。实际上,当父亲为杀手提供一把刀杀死孩子时,先后存在两个行为,即父亲提供刀的作为和父亲在杀手着手后的不作为,②这里不能由于父亲有提供刀的行为就认为父亲没有救助孩子的作为义务。作为义务的判断是一个事实判断,只要父亲对孩子的法益存在保护支配就有作为义务。但是如果受害人不是自己的孩子,父亲当然没有救助的义务,也不会再因自己的不作为而受到处罚。对于作为,父亲成立共犯,但是对于不作为,父亲由于处于法益保护的内部关系之中,当然也应该成立不作为的共同正犯,这样来看就并不会产生轻纵犯罪的危险。

(二)修正的区别理论在我国司法实践中的应用

从我国司法实践来看,很多案件都涉及不作为参与人是否成立犯罪、成立何种类型的犯罪以及如何定罪量刑的问题。本文结合两则案例进行具体说明。

例1:被告人联防队员杨某某手持钢管、警棍闯进被害人王某的家中,一通乱砸后,对她进行长达一个小时的毒打和强奸。她的丈夫杨某则躲在几米外,没敢挺身而出制止恶行,也没有冲出门外呼救(社区警务室就在几米开外),眼睁睁看着妻子遭此横祸,一个小时后才悄悄报警。不过法院只是追究了联防队员杨某某及其同伙强奸罪的刑事责任,并没有追究被害人丈夫杨某不救助的责任。③参见:“深圳联防队员打砸民宅强奸女子”,资料来源:http://news.ifeng.com/society/special/lianfangqiangjian/,最后访问时间:2016年12月7日。

在本案中,虽然法院没有追究丈夫的刑事责任,但并不代表其没有责任。首先,根据有关作为义务理论,④当然,这已经不在本文的讨论范围之内。有关作为义务理论的具体讨论,请参见黎宏:《排他支配设定:不真正不作为犯论的困境与出路》,载《中外法学》2014年第6期。在当时的特定环境下丈夫有保护妻子的义务。其次,根据片面共犯理论,丈夫和联防队员可以成立共同犯罪。最后,在对丈夫的定性上,由于其相对于妻子处于保护者保证人的地位,所以丈夫的不作为可以成立强奸罪的共同正犯。⑤理论上有认为强奸罪属于亲手犯的观点,但笔者对此并不赞同。强奸罪不属于亲手犯,所以丈夫即使没有强奸行为也可以成立强奸罪的共同正犯。有关亲手犯的讨论可参见武良军:《论刑法中亲手犯的共同正犯——限于真正身份犯中亲手犯的探讨》,载《研究生法学》2011年第4期。当然,虽然联防队员和丈夫同属共同正犯,但是可以根据宽严相济的刑事政策以及可罚的责任论,进一步筛选出主犯和从犯,⑥参见周啸天:《正犯与主犯关系辨正》,载《法学》2016年第6期。从而适用轻重不同的刑罚。

例2:2000年3月至6月,犯罪嫌疑人张某的儿子(当时不满16周岁)多次入户实施盗窃行为,盗取电视机、VCD机、手表、衣物等,累计数额达11000余元,所盗物品均拿回家中藏匿。张某明知其儿子拿回家中的物品系盗窃所得,非但不进行制止,反而帮助其藏匿和对外销售所盗物品。案发后,犯罪嫌疑人张某的儿子因不满16周岁不负刑事责任,公安机关遂将其劳动教养,而将犯罪嫌疑人张某以涉嫌窝藏、销售赃物罪⑦该罪已被《刑法修正案(六)》所取消,改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。移送检察院。⑧参见:“儿子盗窃父亲销售赃物是否构成犯罪”,资料来源:http://www.110.com/falv/xingfa/xingfaanli/2010/0713/89878.html,最后访问时间:2016年12月7日。

在多数人看来,此案的争议焦点主要在于张某的儿子不构成犯罪,也就是说,张某所窝藏、销售的物品不是“犯罪所得的赃物”,那么张某的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪?①在笔者看来,父亲的行为当然构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,当然这已不在本文的讨论范围。具体可参见黎宏:《刑法学各论》,法律出版社2016年版,第412页。笔者认为,此案中还有一个被大多数人所忽略的问题,那就是父亲的行为同时也应成立盗窃罪的帮助犯。首先,父亲对于儿子盗窃的行为处于监护支配的保证人地位,因为父亲明知儿子拿回家中的物品系盗窃所得,且并不是不能采取措施阻止儿子盗窃。其次,根据片面共犯理论,父亲和儿子属于共同犯罪。最后,根据修正的区别理论,儿子在违法层面成立盗窃罪的正犯,父亲则成立盗窃罪的帮助犯。所以最终,父亲应该按照盗窃罪(帮助犯)和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪数罪并罚。

最后,笔者想说明的是,虽然本文根据作为义务的不同来源,根据内外关系的不同而构建出了不作为犯正犯、共犯的区别标准,但是,作为义务的实质来源到底为何,却是一个远比不作为犯参与问题更为复杂的问题。依笔者之见,当务之急是我国应当通过不作为犯的立法来消除处罚不作为犯所导致的与禁止类推原则之间的冲突。此外,要想我国的刑法教义学不过度陷入唯理论之中,刑法解释就必须在一定程度上遵守事物的存在结构,而作为与不作为无疑有着根本不同的存在结构,这也正是德国对不作为犯加以立法的原因之一。

(责任编辑:钱叶六)

Criminal Omission Participation Theory:Reflection and Construction

Li Zhi-heng

At present,there are two kinds of thinking paths for the criminal omission participation:the path of obligation crime theory and the path of the dominant crime centered with legal interest violation. The solution path of the obligation crime theory does not conform to the provisions of Chinese Criminal Law,and therefore should be discarded. It is the right way to think about the problem of omission participation in the framework of dominant crime. However,various opinions on dominant crime have their own deficiencies. It is desirable to judge the principal offender according to the types of guarantor obligations in the German and Japanese literature. It,nonetheless,needs to be amended to avoid the common fault of the theory of obligation crime and to be subject to crime dominance. Finally,the difference theory can be amended to deal with the problem of non-participation. When the guarantor is in a protective position towards the helpless state of the victim,his non-participation makes him a principal offender. The guarantor is an accomplice when he is in a custodial position towards infringement act.

Criminal Omission Participation;Obligation Crime;Domination Crime;Modified Differential Theory

D924

A

2095-7076(2017)03-0101-13

10.19563/j.cnki.sdfx.2017.03.010

*山东大学法学院刑法学硕士研究生。

本文系2016年度国家社会科学基金重大项目“我国刑法修正的理论模型与制度实践研究”(项目编号:16ZDA061)第四子课题“刑法修正视野下的刑法改革与制度实践研究”的阶段性成果。感谢山东大学法学院周啸天副教授对本文写作给予的悉心指导。本文德文文献的引用与校对得到了清华大学法学院博士研究生吕瀚岳的帮助,在此一并表示感谢。