吉林省通榆县农村居民地空间演变特征及影响因素

2017-09-15李佳薇李晓燕卫志豪王嘉攀

李佳薇, 李晓燕, 康 鑫, 卫志豪, 王嘉攀

(吉林大学 地球科学学院, 长春 130061)

吉林省通榆县农村居民地空间演变特征及影响因素

李佳薇, 李晓燕, 康 鑫, 卫志豪, 王嘉攀

(吉林大学 地球科学学院, 长春 130061)

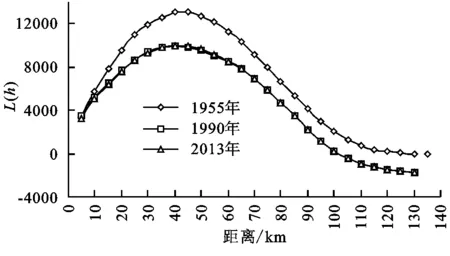

农村居民地空间格局及其动态变化研究有利于因地制宜进行居民地的整理与优化,促进农村土地的集约利用。以吉林省西部通榆县为研究区,运用GIS技术和空间分析模型,定量分析了通榆县1955年、1990年、2013年农村居民地的时空变化及空间模式的演变,并选取景观格局指数对影响农村居民地布局特征的因素进行了深入分析。结果表明:居民地聚集度排序为:1955年>1990年>2013年。在空间尺度为45 km处,3个时期的居民地聚集程度最大,表明居民地的聚集度随着空间尺度的增加呈先增加再下降的趋势。坡度、道路和水域等景观要素对通榆县农村居民地的布局有显著影响,随着坡度和距道路、水域距离的增加,农村居民地的斑块数都有不同程度的减少。1955—2013年人口的变化与居民地面积的变化具有一致性,人口膨胀是该县居民地向外扩张的重要原因。该研究可为农村居民地的空间布局提供决策依据,为新农村建设、增减挂钩规划、农村土地综合整治等提供应用参考。

GIS; 农村居民地; 空间模式; 景观格局; 通榆县

农村居民地作为农村人地关系的表现核心,是农村人口生产和生活等综合功能的承载体,也是土地利用的重要组成部分[1]。另外,农村居民地又是农村聚落的主要景观形态,是在特定的地理环境和社会经济背景中,人类活动与自然、社会经济相互作用的综合结果,其分布受到自然条件和社会经济条件等因素的共同影响[2]。长期以来,我国农村居民地的建设处于自发的状态,居民地布局散乱、土地利用粗放,农村基础设施相对滞后。随着我国城镇化、工业化的不断推进,城镇建设用地的需求日益增加,而农村却普遍存在居民地用地规模小、数量多、内部空间布局松散无序以及农村“空心化”趋势加剧等土地粗放、低效利用的现象,这不仅造成了农村土地资源的严重浪费和建设用地结构的不合理,而且严重影响了农村产业化、城镇化和现代化进程[3-4]。

20世纪50年代以来,伴随着人口的迅速膨胀,农村居民地的分布发生了很大变化,表现出规模集中化和局部分散化并存等现象。同时,吉林省通榆县特殊的生态环境和相对滞后的社会经济发展,为农村的居住空间打上了深刻的地域烙印,使其结构演变与空间分异具有特殊性,而目前这方面的研究相对薄弱。本文以吉林省通榆县为研究区,综合运用GIS空间分析技术、景观定量分析方法,研究1955—2013年近60 年间通榆县农村居民地空间分布、形态结构变化特征及影响因素,以期揭示农村居民地空间格局变化的一般规律和特征,对于适合相同区域类型的居民地规划、促进城乡统筹发展及农村土地集约与节约利用等具有重要的意义[5]。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

通榆县位于吉林省西部,松嫩平原的西南部,科尔沁草原东陲,其南、西与内蒙古自治区接壤,位于东经122°02′13″—123°30′57″,北纬44°13′57″一45°16′27″。该区地域辽阔,土地面积为8 496 km2,东、南、西三面高,北部和中部较低,地形似簸箕状。属于大陆性季风气候,四季分明,全区年平均降雨量为332.4 mm,年均温6.6℃。截至2014年,现辖8镇8乡6个国营畜牧林场,1个产业集中区,总人口36.2万。农业人口占到了总人口的69.9%,农业依然在该区国民经济中占有较大比重。近年来,由于宅基地面积超标、用地不集中,居民地一部分沿主要道路延伸,一部分零散分布,不利于管理以及各种公用设施的建设。

1.2 数据来源及处理

本文所采用的数据主要包括通榆县1955年1∶10万地形图数据,该数据由中国科学院东北地理与农业生态研究所提供。1990年9月与2013年9月Landsat多波段TM遥感数据(分辨率为30 m),该数据是在美国USGS遥感影像网站下载。

对研究区内的地形图和遥感影像进行数据精校正,统一到Albers投影下,对覆盖研究区的遥感影像进行波段合成和色彩增强,用于数据更新和提取的数据源。数据预处理过程如下:(1) 根据地形图和影像上的纹理及色彩特征,确定居民地的解译标准,以1955年地形图上提取的居民地为基础数据,分别在1990年和2013年遥感影像上进行动态变化信息提取,经过数据合并,获得3期居民地分布数据,作为数据分析的主要数据源;(2) 利用研究区1∶10万地形图提取等高线,建立分辨率为30 m的DEM,从DEM数据中提取坡度数据,并进行重分类;(3) 分别基于地形图和影像提取研究区道路和水域信息,用于环境因素分析。

分别将1955年和1990年、1990年和2013年、1955年和2013年的居民地数据进行叠加,分析各期居民地的分布格局及各个时段的演变特征。将居民地面状数据转为点状数据,通过Ripley′s K函数,分析居民地的空间集聚度及其演变模式。耦合居民地演变数据与各景观格局指数,统计不同带内景观格局指数的特征,分析居民地格局对其演变模式的影响。对道路和水域的多级缓冲数据与居民地演变数据相耦合,分析不同缓冲带内居民地的演变特征,探讨不同环境因素对居民地分布格局的影响程度。

2 研究方法

2.1 Ripley′s K函数

K函数(K-function)分析法,是由Ripley于1976年提出的,所使用的统计量被称为Ripley′s K统计量。Ripley′s K统计量是多阶邻点统计量的扩展,可以用来分析某一点分布在不同空间尺度上所表现出的特定模式[6]。计算公式如下:

(1)

式中:A为研究区域面积;N为农村居民地总数;dij为农村居民地i与农村居民地j之间的距离;h为空间尺度大小;Ih为指示函数。如果dij 由于K函数的计算结果本身很难直观地看出其分布性质[7]。为此,Besag等[8]提出对K(h)进行一个开方变换,用L(h)来代替K(h),从而使结果线性化并保持方差的稳定性。 (2) L(h)与h的关系可用于检验多尺度的空间分布格局。当L函数值大于期望值,即为正值,则研究对象具有集聚分布趋势。相反,L(h)小于随机分布下的期望值,即是负值,则可认为研究对象在相应的空间尺度上呈现分散的趋势。当函数值为零时表明所考察的点模式为空间完全随机分布(Complete Spatial Randomness,CSR)[9]。 2.2 景观格局指数 农村居民地是农村景观的重要组成部分,斑块—廊道—基质的组合是最常见最简单的空间格局构型,是景观功能、格局和过程随时间发生变化的主要决定因素,廊道是指不同于两侧基质的狭长地带,它可以呈隔离的条状,如公路、河流[10]。道路、河流等廊道承担着物质与能量运输的重要作用,对农村居民地的分布、发生、发展具有显著影响。因此,本文在自然环境方面考虑地形、河流和道路,选取斑块数目(NP)、斑块面积(CA)、平均斑块面积(MPA)、斑块密度(PD)、平均形状指数(MSI)等景观格局指数来分析不同环境因素影响下农村居民地空间分布的景观格局变化特征[11-13]。其中,NP表示农村居民地的数量;CA和MPA表示农村居民地的用地规模;PD表示农村居民地的空间分布密度;MSI反映农村居民地矢量斑块的复杂程度,形状指数越大,说明农村居民地形状越不规则,边界曲折度越大[14]。 3.1 1955-2013年通榆县居民地总体变化 通榆县农村居民用地自1955年以来总体呈增长趋势:从1955年的4 114 hm2增加至1990年的17 861 hm2,而2013年居民地面积达到20 056 hm2;1955—1990年居民地面积增长率明显大于1990—2013年居民地面积增长率。这是由于1955—1990年期间是人口快速恢复增长期,导致居民地面积急剧增加。1990—2013年期间,由于通榆县大力贯彻计划生育政策,自然增长率逐年减小,人口缓慢增长,这一时期为人口缓慢增长期,居民地面积扩张幅度减小。通榆县的人口变化与居民用地面积变化具有一致性,由此可说明人口膨胀是该县居民地向外扩张的重要原因。 此外,1955年居民地相对密集,呈杂乱无序分布;1990年居民地相对于1955年较分散,居民地总数量明显减少,西北部居民地密度值较低。这是由于通榆县西北部为沙地、盐碱地的分布区,生态环境脆弱,阻碍了区域发展。但1990年居民地总面积较1955年显著增加。而2013年,居民地总数量较1990年增加,增加的居民地集中在东部区域(图1)。 3.2 通榆县居民地集聚模式 将通榆县居民地面状数据转为点状数据,通过Ripley′s K函数分析居民地的空间集聚度及其演变模式。 图1 1955-2013年通榆县农村居民地空间分布变化 在Arcview中进行Ripley′s K函数的分析,将空间尺度设置为5 km,将计算结果转入Excel软件中绘制散点图(图2)。从通榆县居民地3个时期的L(h)函数值散点图可以看出,居民地聚集度排序为:1955年>1990年>2013年,但不同空间尺度具有不同的变化特征,3期居民地的聚集度随着空间尺度的增加均呈先增加再下降的趋势,在45 km处3个时期居民地的聚集程度均达到最大。1955年的L(h)在空间尺度大于125 km时表现为负值,而1990年和2013年的L(h)在空间尺度大于100 km时为负值,即为发散趋势。由此可见,现有农村居民地分布扩展表现出规模集中化和局部分散化并存的现象。规模集中化发展主要体现在新增聚居斑块多沿着原居民地四周形成分布。局部分散化主要体现在居民地规模化集中发展的同时,也出现了一些小的、零散分布的居民地。这部分新增居民地规模较小,并且占有一定数量。 图2 吉林省通榆县三个时期居民地分布的L(h)函数 3.3 通榆县居民地的景观指数分析 通榆县3个时期的农村居民地景观格局指数见表1,耦合居民地演变数据与各景观格局指数,统计不同时间段内景观格局指数的特征,分析居民地格局对其演变模式的影响。1955—2013年间斑块面积和平均斑块面积不断增加,斑块数却是先减小后增加,结合通榆县居民地的总体变化,说明农村居民地的空间扩张以外延扩展为主,这主要是由于通榆县位于西部平原区,地势的平坦有利于居民地规模的扩大。1990年和2013年的斑块密度明显小于1955年的斑块密度。在1990—2013年期间,农村居民地的形状指数变化相对不大,但较1955年有所增加,居民地的形状规则度有所下降,在一定程度上也进一步表明,居民地布局并没有有效推进,农村住宅建设规划力度需不断增强。 表1 通榆县3个时期的景观格局指数 3.4 不同环境因素对居民地分布影响的景观格局分析 3.4.1 坡度影响的景观格局分析 在ArcGIS 10.2中,首先对坡度按照0°~5°,5°~10°,10°~15°,15°~25°和>25°进行分级,利用Patch Analyst模块计算各个坡度级别的居民地斑块的景观格局指数(表2)。从表2可以看出,0°~10°由于地势平缓,起伏较小,水土流失轻微,是农村居民地布局的理想坡度条件,1955年、1990年和2013年通榆县农村居民地超过90%分布在这一坡度范围内,而在坡度>10°时,随着坡度的增加,农村居民地的斑块数和斑块面积总体上不断减少,其中>25°分布的农村居民地斑块数最少,斑块面积最小。这是由于地势的增高导致诸多不利因素,如交通不便捷,不利于机械化的施工,施工的工程量增加,水土流失严重,易发生地质灾害等等,限制了居民地规模的扩大。在0°~25°范围内,随着坡度的增加,1955年农村居民地的平均斑块面积表现震荡下降的态势,而1990年和2013年表现为先增加后减少。此外,3个时期农村居民地的斑块密度先增加后减少。对比这3个年份农村居民地的景观格局指数可以发现,在各个坡度区间内,2013年和1990年与1955年相比,在坡度0°~5°及>25°的范围内,农村居民地的平均斑块面积有不同程度的增加,尤其是坡度0°~5°的范围内,增加幅度最大。 表2 坡度对农村居民地分布影响景观格局指数 3.4.2 水域影响的景观格局分析 在ArcGIS 10.2中,选择通榆县境内的河流及较大的支流,湖泊按2,4,6,10 km的半径做Multiple Ring Buffer,然后将水域缓冲区分别与1955年、1990年和2013年的农村居民地进行叠加(图3);再利用查询统计功能,计算出距离水域不同距离范围内农村居民地斑块的景观格局指数(表3)。 图3 通榆县3个时期水域缓冲区内居民地分布 由表3可知,1955年中,在距水域4 km的范围外,农村居民地斑块数最多,斑块面积最大,均超过了研究区农村居民地斑块总数和斑块总面积的2/3,而在1990年和2013年中,超过60%的农村居民地与水域的距离在4 km以内,大于4 km时,随着距水域距离逐渐增加,农村居民地的斑块数、斑块类型面积和斑块密度也在不断减少,平均斑块面积呈现上升态势。对比三个时期农村居民地斑块的景观格局指数可清楚看出,经过近60 a时间的发展,由于人口的迅速增加,人们在居民地的选址中更倾向于距离水域小于4 km的范围内。 3.4.3 道路影响的景观格局分析 道路缓冲区的建立(图4)及距道路不同距离范围内农村居民地斑块景观格局指数的计算与4.4.2的计算过程相同。 表3 水域对农村居民地分布影响的景观格局指数 图4 通榆县3个时期道路缓冲区内居民地 由表4可知,通榆县的3个时期内,距离道路4 km范围内分布的农村居民地斑块数最多,斑块面积最大;在距道路0~10 km范围内,随着距离的增加,斑块数目逐渐减少。对比这3个时期农村居民地的景观格局指数可以发现,在不同距离区间范围内,1990年农村居民地的平均斑块面积和斑块面积比1955年都有不同程度的增加,斑块数和斑块密度则有不同程度的减少;而在0~2 km,2013年农村居民地的平均斑块指数、斑块数、斑块面积和平均斑块面积比1990年有不同程度的增加,斑块密度有所减少。这说明交通干道周边区域居民地分布一部分沿着主要道路延伸,一部分零散分布、规划力度不强的现象相对比较突出。总体来看,交通干道的建设和布局是影响居民地空间布局的一个重要因素。所以在考虑农村居民地道路通达度的同时,还需积极改善沿路周边居民地空间布局混乱等潜在性问题。 表4 道路对农村居民地分布影响的景观格局指数 (1) 通榆县农村居民用地面积自1955年以来总体呈增长趋势。1955年居民地数量较多,但单个居民地面积相对较小,1990年以来,居民地面积增加显著,增加的居民地集中在东部区域。 (2) 1955年、1990年和2013年通榆县农村居民地空间聚集特征均表现为先增加后降低的趋势,在45 km处达到最大聚集度,但聚集程度有所不同,居民地聚集度的大小排序为:1955年>1990年>2013年、1990年以来其聚集尺度由120 km变为100 km,在较大尺度内聚集度明显下降。这主要是由于农村居民地分布处于不断向外扩张的趋势,整体表现出规模集中化和局部分散化并存的现象,农村聚居空间形态并不规则。 (3) 坡度、水域和道路等景观要素对通榆县农村居民地的布局有显著影响。其中超过90%的居民地分布在0°~10°坡度范围内,近60%居民地分布在水域4 km范围内,超过55%的居民地分布在道路4 km范围内。随着坡度和距道路、水域距离的增加,农村居民地的斑块数都有不同程度的减少。 基于以上研究,对通榆县居民地建设与规划提出如下建议: (1) “要想富先修路”,交通条件是影响居民地分布的一个重要因素,可结合区域间车行流量因素,加强对各级道路的建设,构建良好的交通网络。 (2) 水资源是影响吉林省西部生态环境和人居环境的重要限制性因素,保护通榆县域内的水资源,合理规划居民地的整体格局。 (3) 在人口快速增长的区域背景下,农村居住空间扩展范围和居住活动程度不断增强。在新时期城乡统筹发展的背景下,应加强农村聚落规划管理与调控工作,促进农村居民地向集约化、有序化方向发展。 总的来看,在合理稳步推进新农村规划建设的过程中,应避免追求挂钩周转指标的经济效益而盲目拆建,在综合考虑居民地格局各类影响因素的前提下,通过规划促使农民由原来所在村庄分散居住向中心村、小集镇、城镇或社区集中居住转变,进一步加强土地节约集约利用,提高土地承载能力。 [1] 姜广辉,张凤荣,陈军伟,等.基于Logistic回归模型的北京山区农村居民点变化的驱动力分析[J].农业工程学报,2007,23(5):81-87. [2] Bański J, Wesolowska M. Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region: Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics[J]. Landscape and Urban Planning,2010,94(2):116-126. [3] 王彬武,周卫军,马苏,等.湘南丘陵区农村居民点景观格局变化研究[J].地理空间信息,2011,9(6):89-93. [4] 刘仙桃,郑新奇,李道兵.基于Voronoi图的农村居民点空间分布特征及其影响因素研究:以北京市昌平区为例[J].生态与农村环境学报,2009,25(2):30-33. [5] 张金萍,汤庆新,张保华.基于GIS和RS的山东冠县居民点景观格局特征变化研究[J].山东农业科学,2008(6):24-26. [6] 闫庆武,卞正富,王桢.基于空间分析的徐州市居民点分布模式研究[J].测绘科学,2009,34(5):160-163. [7] 沈陈华.丹阳市农村居民点空间分布尺度特征及影响因素分析[J].农业工程学报,2012,28(22):261-268. [8] Besag J. Spatial interaction and the statistical analysis of lattice systems[J]. Journal of the Royal Statistical Society. Series B:Methodological,1974,36(2):192-236. [9] 闫庆武,卞正富.基于GIS-SDA的居民点空间分布研究[J].地理与地理信息科学,2008,24(3):57-61. [10] 江平,谢宗阳.景观生态学在城乡统筹的绿地系统规划中的应用:以涪陵区绿地系统规划为例[J].科技资讯,2009(16):140-140. [11] 龙英,舒晓波,李秀娟,等.江西省安福县农村居民点空间分布变化及其环境因素分析[J].水土保持研究,2012,19(5):171-175. [12] 焦贝贝,石培基,刘春芳,等.黄土高原低山丘陵区农村居民点分布与地形因子关系研究:以兰州市七里河区为例[J].资源科学,2013,35(8):1719-1727. [13] 韦红吉,张安明,汤鹏程,等.乡镇农村居民点布局优化研究[J].中国农学通报,2013,29(5):123-126. [14] 李君,李小建.综合区域环境影响下的农村居民点空间分布变化及影响因素分析[J].资源科学,2009,31(7):1195-1204. SpatialEvolutionCharacteristicsandInfluencingFactorsofRuralResidentialLandinTongyuCounty,JilinProvince LI Jiawei, LI Xiaoyan, KANG Xin, WEI Zhihao, WANG Jiapan (CollegeofEarthSciences,JilinUniversity,Changchun130061,China) The spatial pattern of rural residents and its dynamic changes are conducive to the consolidation and optimization of residential areas, and to promote the intensive use of rural land use. Tongyu County in the west of Jilin Province was selected as the study area in this paper, GIS technology and spatial analysis model were used for quantitative analysis of the temporal and spatial variation and the evolution of spatial patterns of Tongyu County in 1955, 1990 and 2013 rural residents, and factors affecting the characteristics of rural residential land layout were analyzed in-depth by selecting the landscape pattern index. The results showed that residential areas gathered in the order: 1955>1990>2013. At the spatial scale of 45 km, three periods of residential areas gathered to the maximum extent, which indicates that the aggregation degree of the residential area increased at first and then decreased with the increase of spatial scale. Landscape elements such as slope, road and waters have a significant impact on the layout of rural residential land in Tongyu County. With the increase of slope and the distance from the road and the water bodies, the number of patches of the rural residential areas has varying degrees of reduction. The change of population was consistent with the change of residential area in 1955—2013. Population expansion is an important reason for the expansion of the residential area. This study can provide decision-making basis for the spatial layout of rural residential land, and provide the application reference for the new rural construction, increase or decrease hook, and the comprehensive improvement of rural land. GIS; rural residential; spatial pattern; landscape pattern; Tongyu County 2016-04-26 :2016-06-01 国家自然科学基金“基于优化植被指数的草本湿地植被净初级生产力遥感估算”(41371403) 李佳薇(1994—),女,吉林省吉林市人,本科生,研究方向为地理科学。E-mail:lijiawei1024@qq.com 李晓燕(1975—),女(蒙古族),内蒙古阿拉善人,副教授,主要从事资源环境遥感与GIS应用教学与科研工作。E-mail:lxyan@jlu.edu.cn F301.24 :A :1005-3409(2017)03-0221-063 结果与分析

4 结论与建议