燕子河流域崩塌地质灾害成灾机理分析

2017-09-15张小辉刘金辉叶振南孙秀娟

张小辉, 杨 强, 刘金辉, 叶振南, 孙秀娟

(1.东华理工大学, 南昌 330013; 2.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 河北 保定 071051)

燕子河流域崩塌地质灾害成灾机理分析

张小辉1, 杨 强2, 刘金辉1, 叶振南2, 孙秀娟2

(1.东华理工大学, 南昌 330013; 2.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 河北 保定 071051)

在分析燕子河流域地质灾害形成的地质环境背景及诱发因素的基础上,对燕子河流域崩塌地质灾害的类型、发育特征进行了分析,总结了流域内3种主要的崩塌地质灾害破坏模式及演化过程,并选取典型崩塌进行了稳定性研究。结果表明:燕子河流域崩塌地质灾害以岩质、小型、复合式、中低位、不稳定崩塌为主;崩塌在空间上主要分布在燕子河干流、主要支流河谷斜坡地带及康县—阳坝公路沿线人类工程活动密集的“一路一带”上,时间上主要集中于降雨较为集中的7—9月;崩塌的破坏模式主要有碎裂—坠落式、弯折—倾倒—滑移式、碎裂—滑移式,每种破坏模式经历4个阶段演化后形成灾害;典型崩塌稳定性计算得出暴雨是崩塌发生的主导诱发因素。

崩塌; 地质环境; 成灾机理; 破坏模式; 燕子河流域

燕子河位于甘肃省陇南市东南部,是嘉陵江一级支流。该流域地处扬子板块北缘西段,西秦岭褶皱带接壤南侧及甘孜—松潘褶皱带东侧,属于三大构造单元交错地带,新构造运动及地震活动强烈,地质结构复杂;该区地貌上属侵蚀剥蚀构造基岩中低山区,地形陡峻,沟壑纵横;地层岩性属于浅变质岩区,岩体表层风化严重,岩土体松散破碎;区内降雨量较为充沛,年降雨量相对较大,水土流失较为严重;特殊的地质环境背景致使该区成为地质灾害发育密集、活动频繁地区之一。地质灾害对人民生命财产及公共设施构成了巨大威胁,已成为制约燕子河流域社会经济发展和人民安居乐业的重要因素[1]。同时燕子河流域是“5·12”汶川地震的重灾区[2],地震打破了该区的地质平衡条件,加剧了该区地质灾害及次生灾害发生的频率。受2009年“7·17”和2010年“8·11”特大暴雨的影响,地质灾害发生的频率及危害性进一步增强[3-4]。

燕子河流域退耕还林已经十余年,人类集中居住在河谷地带,特别是近年来随着道路修建中的路堑开挖、建房坡脚开挖、废弃渣土堆放等人类工程活动影响,河谷公路沿线及坡脚开挖建房地段,形成了更多的高、陡、危斜坡体,致使崩塌地质灾害频繁发生,对过往车辆及行人安全、陡坡坡脚居住居民构成严重威胁。因此,展区内崩塌机理研究及典型斜坡稳定性分析,对区内崩塌防治及土地资源规划利用具有重要意义。

1 自然地理及地质环境概况

1.1 自然地理概况

燕子河流域位于甘肃省陇南地区东部康县境内,介于东经105°15′—106°00′,北纬32°50′—33°30′。发源于康县碾坝乡截山梁,纵穿碾坝、城关镇、岸门口等乡镇,于托河邓家坝进入陕西省宁强县,至燕子贬镇汇入嘉陵江。主干流由西东折向北南,流域面积约1 400 km2,是康县最长河流,其支流有火烧河、板桥河、曲河、太平河及万家河等。燕子河流域海拔594~1 930 m、多年平均年径流量5.36亿m3,多年平均流量16.98 m3/s,枯水期流量3.71 m3/s。万家大梁、牛头山对峙南北,白虎岭、松尖子、竹坪寺、断头山一线山脉对峙东西,分别构成了上中下游区段两岸分水岭。三官河、秧田河及众多支流汇入,组成了具有显著周期性特点的径流补给系统。燕子河流域交通条件较差,受特殊自然地理条件制约,境内公路干线主要有武(都)—康(县)、成(县)—碧(口)、康(县)—略(阳)县级公路。区内以传统的农业生产为主,耕地主要集中在河漫滩。

1.2 地质环境概况

研究区位于杨子板块北缘西段,西秦岭褶皱带的东端,甘孜—松潘褶皱带北侧,为三大构造单元的衔接地区,分属摩天岭地块和文—康构造带两个次级构造单元。主体构造线呈NE—SW向展布,由大型褶皱和断裂组成。而后期小规模断裂多呈NE,NW及SN向展布,对主体构造线进行了叠加改造,形成了复杂的构造格局。流域地处南北构造带和地震带上,地应力集中,地震灾害频繁,地震烈度为Ⅷ度。区内地下水可分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和断层带脉状水。松散岩类孔隙水主要分布于河沟谷及山体斜坡地带。基岩裂隙水在区内分布广,其补给来源主要接受降水的渗入补给及冰雪融水。补给区与其分布区基本一致。断层脉状水主要赋存于断层存在的岩体中,地下水相互贯通,形成断层带脉状水,降低了岩体强度,常造成山体崩塌、滑坡。燕子河流域属典型的亚热带向暖温带过渡气候,温暖而多雨,是甘肃省降水量最多的县份之一。多年平均气温11℃,多年平均降水量777.5 mm,多年平均蒸发量1 062.4 mm。总体表现为气温由西北向东南逐渐升高的趋势。受地形、植被等因素的影响,降水量分布在地域上很不均匀,总的趋势是自东南向西北递减。

2 崩塌灾害发育特征

2.1 崩塌地质灾害类型

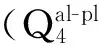

燕子河流域崩塌灾害点共计190处,主要沿公路发育,与人类工程活动关系密切,多数崩塌已经形成灾害或存在灾害隐患。按照中国地质调查局地质调查技术标准《崩塌滑坡泥石流地质灾害调查与风险评价技术要求》(2016年试用稿)对燕子河流域崩塌按照物质组成、规模、崩塌坡顶距坡脚高度、崩塌破坏方式进行崩塌类型的划分。物质组成分为岩质、土质及混合质,规模分为小型(<1万m3)、中型(1万m3~10万m3)、大型(10万m3~100万m3),崩塌坡顶距坡脚高度分为低位(≤15 m)、中位(15~50 m)、高位(50~100 m)、特高位(>100 m),崩塌破坏方式分为倾倒式、滑移式、坠落式及复合式,斜坡结构分为顺向坡(岩层倾向与坡向夹角小于30°的斜坡)、顺斜坡(岩层倾向与坡向交角在30°—60°的斜坡)、横向坡(岩层倾向与坡向交角大于60°的斜坡)、逆斜坡(岩层倾向与坡向交角在120°~150°的斜坡)、逆向坡(岩层倾向与坡向交角小于150°的斜坡)。划分的崩塌类型见图1—3。从图1—3得出:燕子河流域崩塌以岩质崩塌为主,在规模上以小型崩塌为主,崩塌高差以中、低位为主,破坏方式主要为复合式、其次为坠落式,从斜坡结构类型上来看以横向坡为主;燕子河流域以基岩出露为主,崩塌主要是修路开挖及坡脚建房开挖岩土体卸荷造成,致使崩塌以岩质、小型崩塌为主;由于浅变质岩区岩性较为破碎、表层风化严重,破坏方式上多伴有碎裂、滑移、倾倒等多种破坏形式,复合型居多,开挖后坡面临空,岩土体节理裂隙发育,坠落式相对较多;修路建房开挖形成的崩塌坡顶至坡底高差相对较小、规模小,致使崩塌多为中低位崩塌;从斜坡结构图上来看,虽以横向居多,但由于定义的横向坡范围较大,崩塌数量与斜坡结构关系不大。对崩塌稳定性进行定性评价,得出不稳定的占69%,基本稳定占31%。

图1崩塌物质组成及规模图2崩塌破坏方式及高度图3崩塌斜坡结构类型划分

2.2 崩塌灾害时空分布及发育特征

(1) 时空分布不均匀性。燕子河流域构造运动强烈,软弱浅变质岩广泛发育,岩土体易风化、剥蚀,岩土体节理裂隙发育、物理力学性质差是崩塌广布发育的物质基础。受地形条件限制,区内人工活动多沿河流沟谷的平缓地带分布,修路及建房开挖致使崩塌地质灾害极为发育。

燕子河流域崩塌发育及分布在时间和空间上均存在不均匀性。崩塌灾害主要集中分布在燕子河干流、主要支流河谷斜坡地带及康县—阳坝公路沿线的“一路一带”上,其他地区则相对较少,崩塌地质灾害分布与人类工程活动关系极为密切。

从时间上来说,丰水年崩塌地质灾害的发生频次明显高于干旱年份,同时在同一年中,雨季是地质灾害的多发期,尤其是7—9月降水高峰期更为集中,具体发生时间大多和降水同步或稍微滞后。2009年7月17日暴雨及2010年8月11日暴雨过程中,康县—阳坝公路沿线及燕子河主干流斜坡坡脚均发生了数量巨大的崩塌,阻断交通1~2个月,暴雨及强降雨是诱发崩塌地质灾害的主导因素。

(2) 群发性。燕子河流域崩塌地质灾害具有群发性特征,具体表现在三个方面:一是地质环境条件的影响,二是受降雨的影响,三是人类活动的影响。燕子河流域地形切割强烈,沟谷呈“V”字型,沟谷两侧坡度大,受构造影响的浅变质岩区岩土体十分破碎,特殊的地形地貌、地层岩性及构造,致使“V”型沟谷两侧斜坡是崩塌地质灾害的群发地带。

本区发生的地质灾害与降水关系密切,一是当某年降雨量明显增大时,为崩塌地质灾害高发年;当某一次降雨为暴雨或特大暴雨,且持续时间较长时,会诱发大范围的地质灾害发生。2009年“7·17”及2010年“8·11”暴雨时均大面积诱发了大量崩塌地质灾害。人类工程活动密集区域,修路、建房、采石等破坏原来岩土体的整体性,岩土体内应力释放,导致节理裂隙张大,加上风化作用,修路及建房形成的人工岩土边坡是崩塌灾害群发的地段。以康县—阳坝公路为例,边坡开挖形成卸荷陡坡,在降雨、地震等影响下形成了大量的垮塌灾害。

(3) 突发性和反复性。区内地质灾害发育具有突发性,主要影响因素为降雨及地震等突发性因素。强降雨、持续久雨或暴雨过后往往会造成突发性的崩塌地质灾害,表现为发生时历时短,速度快,具有突发性,危害性大等特点,容易造成人员伤亡及财产损失。区内遭遇巨大的构造运动如地震等对崩塌地质灾害的影响是持续性的,存在孕灾演化循环的过程。在崩塌灾害易发地段,地质环境较为脆弱,在地震发生后数年内,如遇强降雨等诱发因素,崩塌会反复发生。

3 崩塌的破坏模式及演化过程

崩塌灾害的形成与发展是一个渐变演化的过程,剖析崩塌的破坏模式、演化过程是研究崩塌的形成机理及崩塌灾害防控的关键点。对燕子河流域崩塌灾害进行分析,在《崩塌滑坡泥石流地质灾害调查与风险评价技术要求》(2016年试用稿)中给出的坠落式、倾倒式、滑移式3种崩塌破坏模式的基础上,结合斜坡变形破坏及演化过程[5],总结出燕子流域崩塌灾害主要破坏模式主要有三种:碎裂—坠落式、弯折—倾倒—滑移式、碎裂—滑移式。燕子流域碎裂—坠落破坏模式演化过程见图4,弯折—倾倒—滑移式崩塌破坏模式见图5,碎裂—滑移式破坏模式见图6。

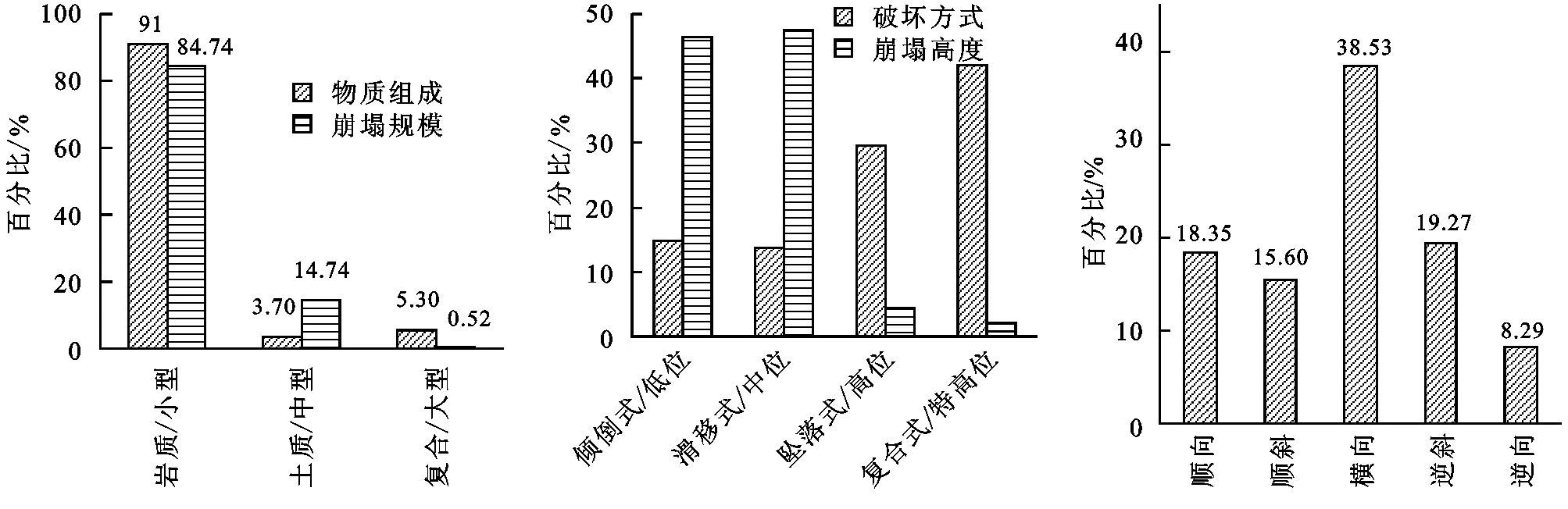

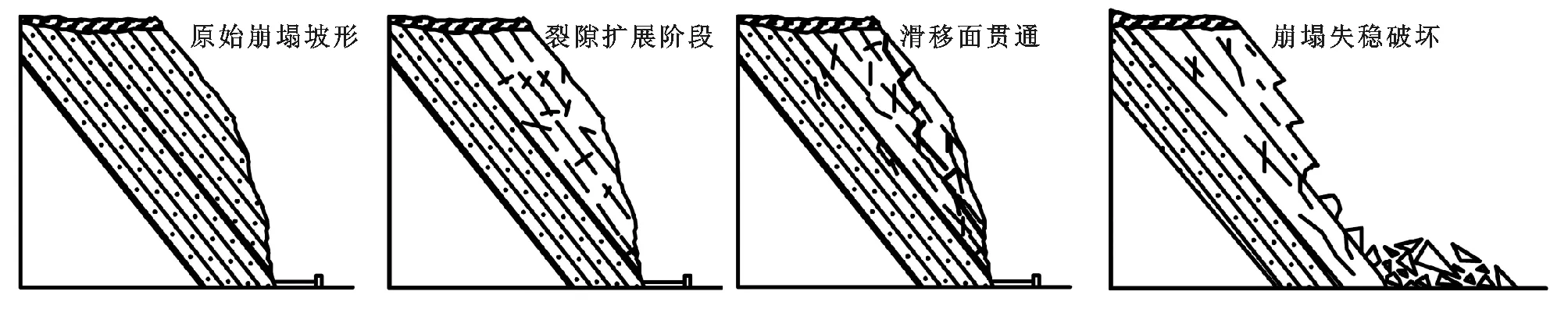

(1) 碎裂—坠落式。碎裂—坠落式崩塌破坏模式广泛发育于燕子河流域变质灰岩、变质砂岩、千枚岩、片岩等易崩滑地层的逆向坡、逆斜坡体中。该类坡体岩层结构节理裂隙十分发育,岩体受多组节理裂隙及层面控制,岩体较为破碎,坡体开挖后临空面近直立,存在大量的卸荷裂隙。碎裂—坠落式崩塌破坏模式经历4个发展演化阶段,分别是原始坡形阶段、裂隙扩展阶段、破裂面贯通阶段、失稳破坏阶段(图4)。破坏演化过程为:原始坡体存在大量卸荷裂隙,裂隙在降雨等诱发因素影响下不断扩展,从而形成破裂面,破裂面在在强降雨等诱发因素持续影响下逐渐贯通,最终致使崩塌破坏失稳。碎裂块体的大小主要由节理、裂隙密度及延伸情况决定,其规模往往较小,该类崩塌突发性和反复性强。

图4 碎裂-坠落式破坏模式示意图

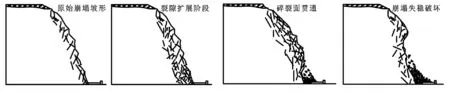

(2) 弯折—倾倒—滑移式。弯折—倾倒—滑移式崩塌破坏模式广泛发育于燕子河流域千枚岩、片岩等表层风化严重,岩土体软弱的逆向、逆斜及近直立地层斜坡体上。弯折—倾倒—滑移式崩塌破坏模式经历4个发展演化阶段:原始坡形、岩层受力弯折阶段、倾倒滑移面贯通阶段、失稳破坏阶段(图5)。破坏演化过程为:原始斜坡岩层在降雨等诱发因素影响及上部荷载作用下发生弯折变形,随着诱发因素的持续作用,岩体进一步风化,物理力学性质变差,逐渐形成滑移面,滑移面逐渐扩大并贯通,最终发生倾倒沿着滑移面滑动形成崩塌破坏。崩塌规模及破坏影响主要由坡顶覆盖层厚度、岩层风化程度、地形地貌等因素决定,一般为中小型,该类崩塌多发生在强降雨过程中,具有周期性、群发性特点。

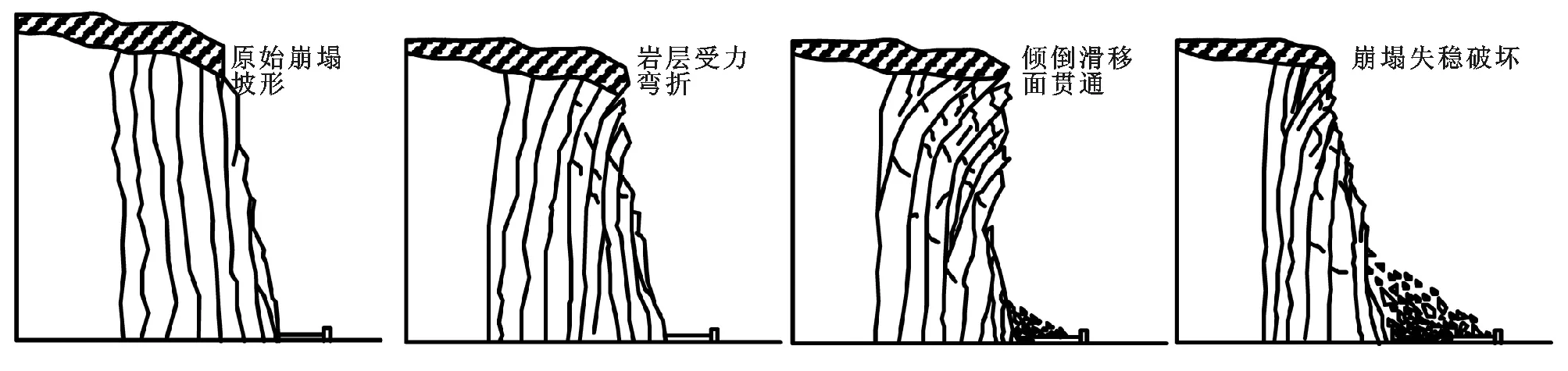

(3) 碎裂—滑移式。碎裂—滑移式崩塌破坏模式主要发育于千枚岩、片岩、变质砂岩、变质灰岩等易崩滑地层,岩土体较为软弱的顺向、顺斜地层,碎裂岩土体沿着顺滑结构面滑动形成崩滑破坏。碎裂—滑移式崩塌破坏模式经历4个发展演化阶段:原始阶段、裂隙扩展阶段、碎裂滑移面贯通阶段、失稳破坏阶段(图6)。破坏演化过程为:原始斜坡岩层在降雨等诱发因素影响及上部荷载作用下节理、裂隙不断扩展,随着诱发因素的持续作用,碎裂结构面逐渐形成滑移面并逐渐扩大及贯通,最终发生岩土体沿着滑移面滑动形成崩塌破坏。该类崩塌规模及破坏影响主要受岩体的节理、裂隙及层面共同作用形成碎裂滑移结构面的大小及形态控制,一般为小型,该类崩塌多发生在强降雨过程中或稍微滞后,具有周期性、反复性的特点。

图5 弯折-倾倒-滑移式破坏模式示意图

4 典型崩塌实例剖析

选择燕子河流域分布较为广泛、占有比例大的碎裂—坠落式崩塌进行稳定性分析。选取的典型碎裂—坠落式崩塌为清真寺南崩塌,该崩塌为白云质灰岩碎裂—坠落式崩塌,在“5·12”地震、“7·17”暴雨、“8·11”暴雨过程中均发生崩塌破坏阻断公路,在每次降雨过程中均出现不同程度的崩塌破坏,因此选择该崩塌具有较强的代表性。

4.1 典型崩塌概况

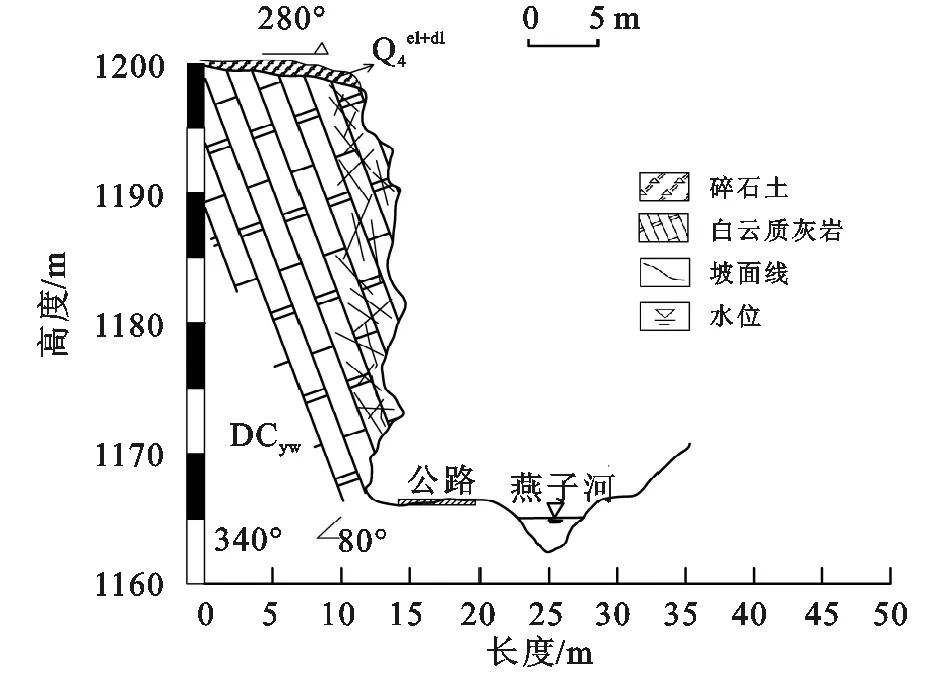

清真寺南崩塌位于康县城关镇清真寺南侧,燕子河左岸,由人工修路开挖形成,中下部向内凹陷,上部临空,左右侧为沟谷,三面临空,陡崖近直立,平均坡度约85°;顶部及局部崖面有灌木丛发育,植被覆盖率约30%,坡脚局部有碎石块堆积。崩塌体宽100 m,最大落差40 m,危岩体体积1.2万m3,属中型崩塌。下伏基岩为益洼沟组白云质灰质岩,主要矿物成分为碳酸镁、石英、铁质和钙质,风化严重,呈灰色,地层产状为340°∠80°,节理裂隙较发育,主控节理产状为80°∠30°,237°∠22°,57°∠77°,250°∠67°,节理面平整,粗糙度一般,密度10条/m,局部石英脉填充,宽约5 mm,剪节理发育,主控节理上下贯通,可见延伸长度约30 m。节理面与坡向基本一致,节理裂隙切割是崩塌发生的主控因素。崩塌带中部岩体受风化、卸荷作用影响较为破碎,且临空面较好。危岩体破坏方式主要为碎裂—坠落式,暴雨或地震易诱发危岩体坠落,威胁过往行人和车辆的生命财产安全。崩塌剖面见图7。

图6 碎裂-滑移式破坏模式示意图

图7 清真寺南崩塌剖面图

4.2 稳定性分析

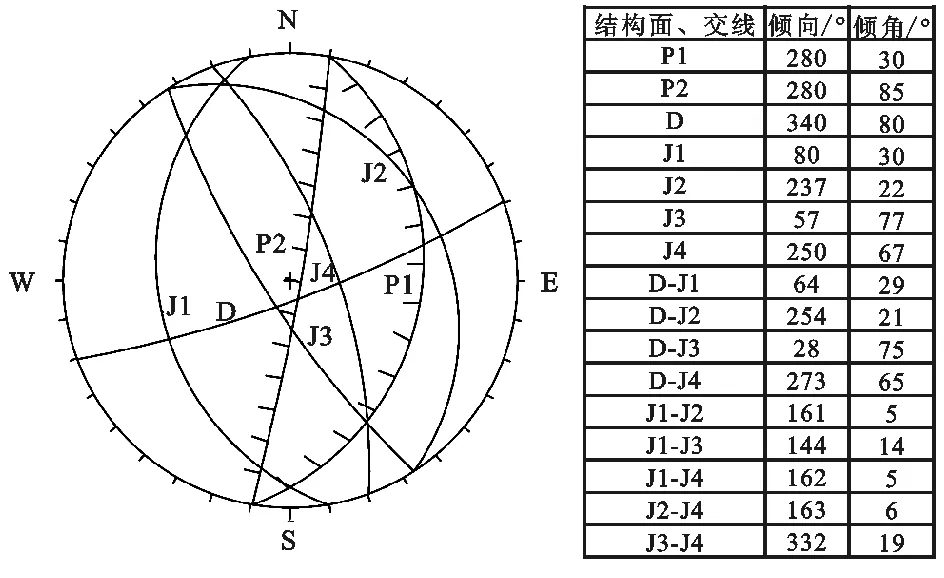

根据现场测量的白云质灰岩的节理裂隙产状,应用赤平投影法对该边坡进行稳定性分析[6-8]。该边坡坡高约40 m,坡向280°,自然边坡坡度约30°,人工边坡约85°,边坡节理裂隙发育,岩体破碎,地层产状340°∠80°,几组主控节理产状为80°∠30°(J1),237°∠22°(J2),57°∠77°(J3),250°∠67°(J4)。赤平投影分析见图8,图中P1代表自然边坡,P2代表人工边坡,D代表地层,J1,J2,J3,J4分别代表4组主控节理,右表中D-J1,D-J2,D-J3,D-J4,J1-J2,J1-J3,J1-J4,J2-J4,J3-J4分别代表结构面组合交线。

根据赤平投影法稳定性判断依据[9-10],该崩塌存在J4与地层-J4两组不稳定结构面。J4结构面倾向与坡向趋于一致,倾角小于坡角,属不稳定结构;地层-J4结构面交点位于边坡同侧,且交线的倾角小于坡角,不利于边坡稳定;综合来看,该边坡处于不稳定状态,且J4结构面(250°∠67°)与地层-J4结构面组合(273°∠65°)相比,其倾角更大,为最不稳定结构面。

图8 清真寺南边坡赤平投影图

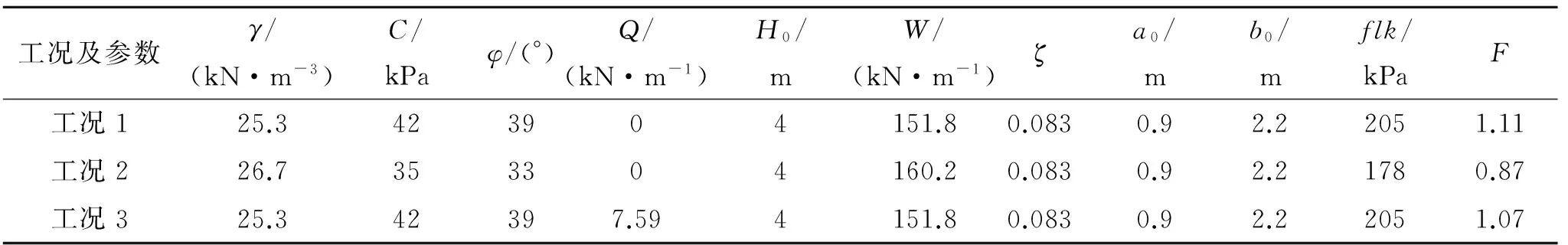

4.3 基于刚体极限平衡理论的边坡稳定性定量计算

边坡稳定性定量计算选取3个工况,工况1:天然状态(自重);工况2:暴雨状态(饱和+自重);工况3:地震(自重+地震力)。计算时各参数选取参照研究区内岩土力学性质试验结果及经验参数,地震水平作用系数取0.05,危岩抗弯力矩计算系数ζ取1/12。

根据清真寺崩塌危岩体碎裂—坠落式的破坏方式,且后缘无陡倾裂隙,选取《地质灾害防治工程勘察规范》(DB50/143—2003)[11]中坠落式危岩体计算公式,利用公式(1),(2)计算危岩体稳定性系数,计算公式如下:(注:稳定性系数取两种计算结果的较小值)

(1)

(2)

式中:c表示危岩体粘聚力标准值(kPa);φ表示危岩体内摩擦角标准值(°);W表示危岩体自重(kN/m);Q表示地震力(kN/m);ζ表示危岩抗弯力矩计算系数;H0表示危岩体后缘潜在破坏面高度(m);a0表示危岩体重心到潜在破坏面的水平距离(m);b0表示危岩体重心到过潜在破坏面形心的铅垂距离(m);flk表示危岩体抗拉强度标准值(kPa),根据岩石抗拉强度标准值乘以0.20的折减系数确定;F表示危岩稳定性系数。选取的计算参数及计算结果见表1。

表1 清真寺南崩塌稳定性计算结果

参照地质灾害防治工程勘察规范(DB50/143—2003)中崩塌危岩体稳定性判别标准,由表1可知,该崩塌在工况1下稳定系数为1.11,工况3下稳定系数为1.07,均属欠稳定状态;工况2下稳定系数0.87,为不稳定状态,降雨过程中会发生危岩体坠落。

通过赤平投影法稳定性定性分析和刚体极限平衡法的稳定性计算,得出白云质灰岩地层节理较为发育,存在优势结构面;通过对优势结构面稳定性进行分析得出暴雨工况下崩塌处于不稳定状态,天然及地震状态下崩塌处于欠稳定状态,说明暴雨是该类崩塌主导影响因素,暴雨过程中会出现局部或者大面积的崩塌灾害,需要加强防范。

5 结 论

(1) 燕子河流域地处三大构造单元交错地带新构造运动强烈,位于浅变质岩区,岩土体表层风化严重、十分破碎,地貌上属侵蚀剥蚀构造基岩中低山地貌,区内地形陡峻、沟壑纵横,特殊地质环境背景是崩塌地质灾害发生的基础条件(内因);充沛而集中的降雨量,较为集中的人类工程活动是崩塌地质灾害的主导诱发因素(外因);内外因共同作用造就了燕子河流域是崩塌地质灾害高发区域。

(2) 从崩塌类型上来看,燕子河流域崩塌以岩质崩塌为主,在规模上以小型崩塌为主,破坏方式主要为复合式、其次为坠落式,崩塌多为中低位崩塌,崩塌稳定性以不稳定居多。从斜坡结构图上来看,各类坡型分布较平均,崩塌数量与斜坡结构关系不大。

(3) 燕子河流域崩塌灾害分布特征在时间和空间上均存在明显不均匀性,崩塌灾害主要集中分布在燕子河干流、主要支流河谷斜坡地带及康县—阳坝公路沿线人类工程活动密集的“一路一带”上,崩塌主要是修路开挖及坡脚建房开挖岩土体卸荷造成,具有群发性特点;在时间上主要集中在7—9月降雨时段。同时该流域崩塌地质灾害具有突发性和反复性的特点,降雨过程中发生的崩塌表现出发生历时短、速度快、突发性强、危害性大的特点;崩塌灾害易发地段地质环境较为脆弱,在强降雨等诱发因素下,崩塌会反复发生。

(4) 在坠落式、倾倒式、滑移式3种崩塌破坏模式基础上,结合岩土体变形演化过程,总结出燕子流域崩塌灾害主要破坏模式主要有3种:碎裂—坠落式、弯折—倾倒—滑移式、碎裂—滑移式。对3种崩塌的破坏模式演化过程进行了研究,并总结了3种破坏模式的形成机理。

(5) 选择占有比例大、分布广泛的碎裂—坠落式典型崩塌—清真寺南崩塌进行稳定性评价。运用赤平投影理论分析得出2组不稳定结构面,其中J4为最不稳定结构面。选择合理计算方法及参数对该崩塌进行稳定性计算,得出暴雨是影响该类崩塌的主导因素,天然及地震状态下崩塌处于欠稳定状态,该结论与实际调查结果较为一致,为该区同类崩塌地质灾害防治提供了理论依据。

[1] 王莉霞,娄桂霞.康县的山地灾害及防治对策[J].中国水土保持,2012(4):58-60.

[2] 穆鹏,吴玮江,折学森.汶川地震重灾区陇南红土坡滑坡稳定性分析与防治对策研究[J].工程地质学,2012,20(2):204-212.

[3] 丁保艳,滕鸿伟.康县毛娅山滑坡成因分析[J].建材世界,2011,32(3):108-110.

[4] 龙汝智.康县灾后恢复重建水土流失治理思路与对策[J].甘肃农业,2014(23):126-128.

[5] 张倬元,王士天,黄润秋,等.工程地质分析原理 [M].3版.北京:地质出版社,2009:282-296.

[6] 朱根深,张亮.赤平投影法在岩质边坡稳定性分析中的应用[J].四川建筑,2014,34(4):115-117.

[7] 彭雪震,林贤蓬.基于赤平投影和极限平衡的某路堑边坡稳定性分析[J].中国水运,2009,9(9):258-259.

[8] 吴爱军.某水利工程岩质边坡的稳定性分析及防治措施:赤平投影法[J],地下水,2015,37(2):98-99.

[9] 工程地质手册编委会.工程地质手册[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[10] 吴绍强.极射赤平投影法在岩质边坡稳定性分析中的应用[J].西部探矿工程,2009(10):117-121.

[11] DB50/143-2003.《地质灾害防治工程勘察规范》[S].重庆:重庆市质量技术监督局,2003.

AnalysisonDisasterMechanismofCollapseinYanziRiverBasin

ZHANG Xiaohui1, YANG Qiang2, LIU Jinhui1, YE Zhennan2, SUN Xiujuan2

(1.EastChinauniversityofTechnology,Nanchang330013,China;2.CenterforHydrogeologyandEnvironmentalGeology,CGS,Baoding,Hebei071051,China)

In the analysis of the geological environment background and geological disaster inducing factors of the Yanzi River Basin, the geological disaster type and the Yanzi River Basin development characteristics were analyzed, the three major failure modes of collapse and evolution process were summarized, and the typical collapse was selected to analyze stability. The results show that the collapse geological disasters of Yanzi River Basin were the rock, small, composite, low and unstable collapse; collapse mainly distributed in valley slope zone of the Yanzi River and the main tributary, Kangxian County—Yangba town road of human engineering activities ‘area all the way’, collapse focused on the more concentrated rainfall events from July to September; the main failure modes of collapse are fracturing-load falling, bending—toppling—sliding and fracturing—sliding, each failure mode experiences disaster after four stages of the formation of evolution; the typical calculated collapse stability indicates that rainstorm is the dominant factor inducing collapse occurrence.

collapse; geological environment; disaster mechanism; failure mode; Yanzi River Basin

2016-09-01

:2016-09-18

国家自然科学基金“降雨型高速远程滑体失稳机理与破坏过程研究”(41372332);中国地质调查局地质调查项目“嘉陵江上游燕子流域地质灾害调查”(12120115045501)

张小辉(1993—),男,云南楚雄人,硕士,主要从事地质灾害调查研究。E-mail:1570686235@qq.com

杨强(1980—),男,山东淄博人,硕士,高级工程师,主要从事地质灾害防治研究工作。E-mail:yang5359535@126.com

P642.22

:A

:1005-3409(2017)03-0351-06