一器成名只为茗

——中国茶叶博物馆藏精品壶具赏析(下)

2017-09-15乐素娜

□ 乐素娜

一器成名只为茗

——中国茶叶博物馆藏精品壶具赏析(下)

□ 乐素娜

晚清 戏曲人物龙首银茶壶(图27)

在琳琅满目的茶具文物中,这件银茶壶也许并不起眼,但如若深入了解它,便会觉得此壶独具匠心。

此壶名为“晚清戏曲人物龙首银茶壶”,通高16.2厘米,通体为银质,系清外销欧洲的银茶具中的精品,为中国茶叶博物馆自英国征集回来。

自17世纪以来,中国茶叶及陶瓷品大量销往欧洲,带动了欧洲的饮茶兴盛,由中国制造的各种材质的茶具也销往欧洲,银茶具也是其中的品类。

此把银茶壶富有浓厚的中国文化特色,以欧洲人喜爱的中国龙及戏曲人物为题材,采用锤堞、錾胎等工艺,精巧绝伦。壶盖部份盘踞一条银龙,龙首仰望苍天,周身的龙鳞细密精致,唇齿、毛发纹理清晰可辨。壶盖与壶边沿用银合页连接,这样的设计是为了防止壶盖遗失,因为如此精美的银器具,即使对于当时的欧洲贵族来说也是非常昂贵的。更有意思的是,壶盖上的龙首是可以活动的,在倾倒茶水时,龙首会向前移动1~3公分,龙首前倾寓意腾飞。壶身部份为戏曲人物,参天古木之下,两队人马似在交锋对垒,各自主帅端坐在华盖之下,注视前方,似在运筹帷幄,调兵遣将。壶嘴部份为一条倒挂蛟龙,自蛟龙的口唇之中吐出光可鉴人的壶流。壶底部为四个龙首足。

而壶的把手部分也为一条银蛟龙,龙爪紧抓壶身,龙口轻衔壶盖,亦作朝天之姿。乍一看把手处并无异样,但如若仔细观察便可发现一些端倪。此壶的龙形把手部份的上下两端并非完全为银质,而是由两小块象牙材质构成,揣测其是为把手起阻热防烫作用。

戏曲人物龙首银茶壶体量虽小但却构思巧妙,体现了浓厚的人文关怀,蕴含了我国古代劳动人民的勤劳与智慧,使我们不由对古代的这些能工巧匠肃然起敬。

民国 白瓷红彩开光壶(图28)

此壶器形规整端庄,圆口,上配随形盖,溜肩,鼓腹,内圈足,壶盖上以金彩书“一片冰心”四字。值得称道的是,壶钮和壶流小盖处以金属细链加以连接,这样既保证了壶盖不丢失,又防止了壶流处灰尘进入而污染茶汤。

壶外壁通体以红釉作底,前后各设开光装饰。其中一面开光内绘奇石、翠竹,一蓝衣男子坐于地上,似在冥思又似在赏景。另外一面开光中则绘一须眉皆白的黄衣老翁,凝目望向远方。老翁的旁边是一只硕大的寿桃,远处着点缀绿树小草。

从整体看,此壶绘工精致,人物表情恬静,是一件不俗的民国陶瓷作品。

民国 蓝釉白花壶(图29)

该壶造型流畅,工艺精湛,外壁施蓝釉,色高贵典雅,清透明净,上绘白色菊花蝴蝶纹。菊花纹是汉族传统寓意纹样之一,古人认为菊花能轻身益气,令人长寿有征,菊花还被看作花群之中的“隐逸者”,并赞它风劲斋逾远,霜寒色更鲜,故常被喻为君子。而蝶是清代以来瓷器上的流行图案,“蝶”与“耋”谐音,寓有“寿至耄耋”之含义。

壶上菊花花朵卷曲,蝴蝶形状各异,于花丛中翩翩然飞舞,在蓝釉面的衬托下尤为生动醒目。其端庄的造型,协调的色彩与精美纹饰浑然一体。

民国 盘肠壶(图30)

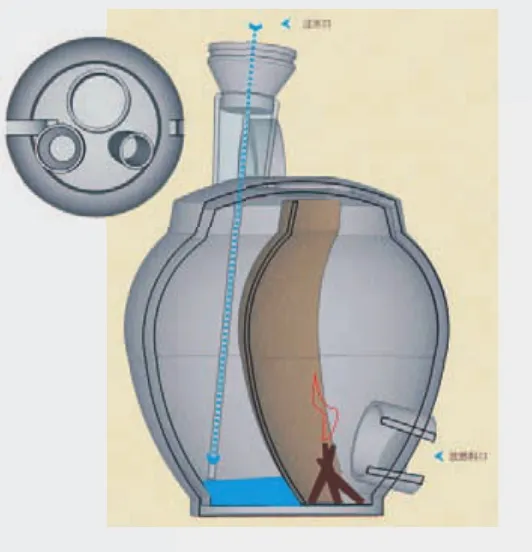

中国茶叶博物馆收藏了一批晚清至民国时期茶馆常用的“盘肠壶”,又叫“老虎灶”。此盘肠壶通高105厘米,材质紫铜,经锤打和焊接而成。内部分为两部分,一部分贮水,一部分放燃料。两部分之间以圆弧形铜板分隔,使水最大面积地接触燃烧腔,达到快速煮水的效果。燃料以木炭或燃煤为主,这样不仅无烟无味、无声无息,火力也是不急不缓,煮的水便不会有火燥之气。等水烧开后,由注水口加入生水,生水经导管直接注入贮水腔的下层,根据连通器原理,上层的开水便由壶口溢出,可满足日夜沏茶之需。

茶馆,在中国茶文化发展中具有深厚的文化内涵。在一千多年的历史中,它不仅是百姓喝茶的公共场所,更是中国茶文化的物质载体。民国时期,有很多茶馆都是用盘肠壶来烧水的。使用盘肠壶烧水,不仅为当时的茶馆节约了烧水的人力成本,也为茶馆的营业提高了效率,更显现了民国时期茶馆业的独特风貌。

提梁壶篇

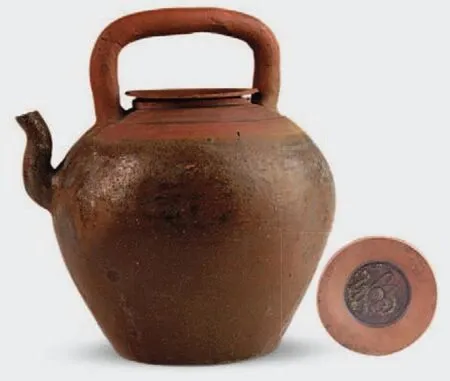

明 紫砂提梁壶(图31)

此壶口径9、底径12.2、高26厘米。平嵌盖、扁圆钮、三弯流,其壶身造型如鼓,盖与底皆平,壶腹饱满。盖面用粗砂钤一草体“福”字。

图27 晚清 戏曲人物龙首银茶壶

图28 民国 白瓷红彩开光壶

图29 民国 蓝釉白花壶

图30 .1 民国 盘肠壶

图30 .2 民国 盘肠壶剖面图

图30 .3 民国 盘肠壶水流图

图31 .1 明 紫砂提梁壶

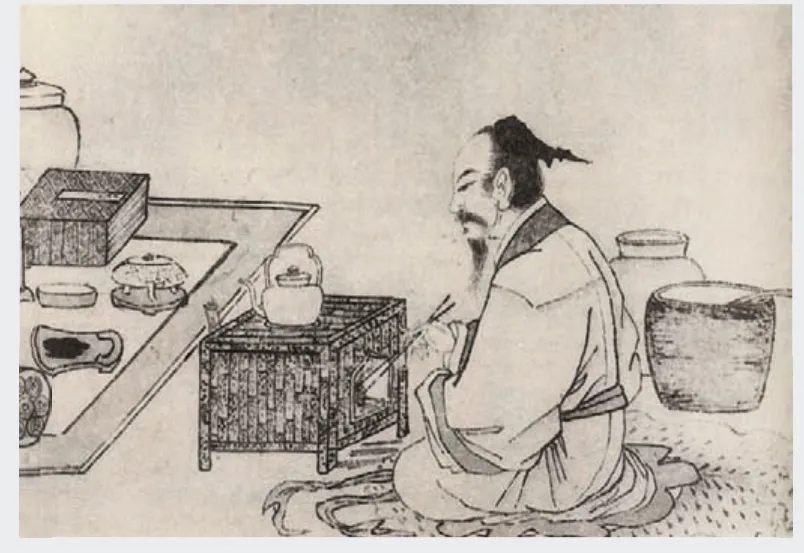

图31 .2 明 王问 煮茶图

图32 明末 紫砂提梁壶

图33 明万历 青花折枝花纹提梁壶

图34 清初 “荆溪邵元祥制”款紫砂提梁壶

图35 清中期 紫砂堆塑双龙捧寿提梁壶

从形制和容量看,此壶应是早期民间日用品。泥质不是很好,是用紫砂和其他陶土混合而成,算得上是紫砂陶用泥从不纯到纯的过渡阶段的实物见证。

提梁壶是一种古老而独特的壶式。这种壶的把手不像通常那样安在壶身一侧,而是自壶肩部分凌空而起,使整个壶体显得气势高昂,古朴大气。

早期的紫砂提梁壶是为了将壶悬于火上,或置于炉上方便提携而创制的。提梁的形式有方形、圆形、拱形等,此外还有各种花式。

从明代画家王问的《煮茶图》上,我们可以清晰地看到当时人们把提梁壶放于竹炉之上煮水的情景。拥竹炉,生松火,置砂壶,煮冷泉,烹香茗是文人一大雅好。

明末 紫砂提梁壶(图32)

图36 清 青花山水人物纹提梁壶

图38 清道光 青花祥云瑞兽纹活动系提梁壶

图37 清 锡胎刻花圆壶

此壶高21.0、口径9.0、底径12.6厘米。腹部圆润,壶体与提梁如两圆连环相套,二弯流,浅圈足,壶钮如旧式服装上的盘扣,雕刻细致,纹理一丝不苟,精巧雅致。泥色深沉,总体造型浑厚大气,古朴简练。

从明代嘉靖年间进士王问所绘的《煮茶图》可知,当时的紫砂提梁壶较为粗重,主要用于煮茶。大约1531~1595年间,紫砂提梁壶才完成了从煮茶到沏茶的转换。此壶应为饮茶习俗转换不久,真正用于沏茶的早期紫砂提梁壶。

明万历 青花折枝花纹提梁壶(图33)

此件提梁壶高19.5、口径 6.8、底径8.7厘米。长流弧曲,矮直口,上配随形盖,顶出圆钮。短颈,弧肩,圆鼓形腹,矮圈足,肩部两侧向上起虹桥式提梁。

整器庄重大气,装饰青花折枝花卉纹,绘画用笔恣意而不失工致,线条自然流畅。青花色泽蓝中泛紫,胎体坚密厚重,釉面滋润。

明代饮茶,开始直接用瓷壶或紫砂壶泡茶叶,并逐渐成为时尚。明代茶壶基本保持元代形制,只不过明代的壶多用于泡茶,而唐宋时期的汤瓶则是一种煮水器。

清初 “荆溪邵元祥制”款紫砂提梁壶(图34)

此把紫砂壶高23.0、口径12.5、底径12.0厘米。壶身扁圆,二弯流,平盖珠钮,半圆状提梁。泥色紫红,线条流畅秀美,整个壶圆润古朴,包浆温润自然,壶身散见的土沁痕迹,与其说是瑕疵,不如说是历史的见证。

壶底钤有一圆一方两枚篆文印章“荆溪”、“邵元祥制”。荆溪为江苏宜兴所辖县旧名。邵元祥则为清康熙至乾隆时人,多制大壶,亦有彩釉壶,深受皇家喜爱,也为时人推崇。

由于紫砂土质细腻,含铁量高,具有良好的透气性和吸水性,用紫砂壶冲泡散茶,能把茶叶的真香发挥出来,因此紫砂壶一直是明代以来茶壶的主流之一。

清中期 紫砂堆塑双龙捧寿提梁壶(图35)

壶身呈圆筒状,高14.0、口径7、底径9.2厘米。提梁高耸,流二曲,壶钮平圆如镜。壶上用淡黄色泥堆塑双龙捧寿图案,图案不甚规整,营造出浓郁的民俗气息。

紫砂泥绘是在紫砂泥坯还未完全干透的时候用泥浆来绘画,这是紫砂的传统装饰手法。泥绘堆砌到了一定厚度,又叫堆绘;再辅以刻、镂、描、嵌等手法进行装饰,就成了堆塑。

清 青花山水人物纹提梁壶(图36)

壶高16.1、口径3.5、底径6厘米,釉质莹润闪青。直口,球腹,长弯流,矮圈足稍外撇,管状弧形高提梁。主体纹饰以青花描绘东坡赤壁夜游故事。远处高山逶迤,怪石嶙峋,薄雾弥漫,山上青松挺拔,近处朦胧月色之下,头戴方巾的苏东坡由两侍童陪伴,坐一叶扁舟,夜游赤壁,山水连天,画境清幽。青花用料色泽淡雅,层次分明,清新悦目,格调高雅。另一侧还有赤壁赋的诗文,壶底有“雍正年制”青花四字款。

清 锡胎刻花圆壶(图37)

此壶高11、口径4、底径8厘米,锡制,壶体为扁圆形,短流,桥形软提梁。

因器型小巧精致,号称“一手壶”。壶身一侧镌枝干横斜的老梅一枝,运笔纵横如意。另一侧书“玉摧金茗壶纳长春,仙掌益寿养身。一山”。一山,名李慕龙,字葛庵,清代嘉兴人,因善画梅而名垂画史。

锡制茶壶是清代广受欢迎的茶具,其优点在于不易磕裂或碰碎,易于保管。

清道光 青花祥云瑞兽纹活动系提梁壶(图38)

壶胎厚重,造型淳厚饱满,底釉光洁明澈。短颈,圆肩,鼓腹,圈足,曲流,左右肩部各有一小山状钮,用以连接活动系提梁柄。

壶身和壶盖遍绘青花祥云纹,中有一鱼形瑞兽。纹饰虽繁密,但繁而不乱,层次清晰,布局大方,绘工纯熟。

清 锡胎椰壳雕渔家乐提梁壶(图39)

此壶高19、口径5.2、底径9.9厘米,以金属锡为内胎,锤打成型,弯形流,高提梁,宝珠钮,平底下接三足。肩部和胫部凸起两道双弦纹,椭圆形腹,腹部及盖面以椰壳作为装饰。

壶腹上浅浮雕渔家乐纹,描绘渔夫们自得其乐的渔家行乐场景,画面中渔民或收网、或捕捞,或倚石而靠,边收获边谈笑,个个面露喜色。

渔家乐纹样为清代流行纹样。鱼是中国文化中最为吉祥喜庆的动物形象之一,有着年年有余、吉庆有余的含义。自宋元时期,鱼纹就广泛的出现。明代晚期,以垂钓为题材的纹饰较为多见,进入康熙一朝,垂钓发展成为渔猎的一部分。以打鱼为主题的渔乐图和以围猎为题材的狩猎图分别表达了南方鱼米之乡的汉人,和北方白山黑水之间的满人各自征服猎物的快乐。渔家乐和狩猎图上表达出的情怀是满汉大同世界的共同理想。

早在公元9世纪以前,海南人就以椰壳制成器皿。明末清初学者屈大均在《广东新语》中记载:广东椰壳甚坚,可以“横破成碗,纵破成杯,以盛酒”。

清 铜胎画珐琅花卉纹提梁壶(图40)

此件提梁壶高33、口径6.5、底长13.5厘米,整体造型挺拔,唇口,束颈,平肩,倭角四方体腹,四角有倭角方足,坡盖宝珠顶,四方形三弯流,上小下大,方圆形高提梁。

整器以黄铜为胎制成。黄铜是由铜和锌所组成的合金,具有较强的耐磨性能。黄铜胎上再施以画珐琅工艺,纹饰富有层次,用色淡雅。

盖面近钮处绘莲瓣纹,莲瓣纹以莲花花瓣为装饰纹样而得名,这与当时我国佛教盛行有密切关系。按所装饰莲瓣的层次,莲花纹可分为单层莲瓣、双重莲瓣及多重莲瓣。按莲瓣的形态可分为尖头莲瓣、圆头莲瓣、单勾线莲瓣、双勾线莲瓣、仰莲瓣、覆莲瓣、变形莲瓣等。此件提梁壶上的莲花纹饰为双重覆莲纹。

盖面绘三蝠纹,线条细腻生动,刻画到位。蝙蝠不是鸟,也不是鼠,而是一种能够飞翔的哺乳动物,属动物学中的翼手目。蝠纹在我国传统的装饰纹样中较为常见,因“蝠”与“福”谐音,故往往寓意洪福吉祥,而三蝠纹则为三福临门之意。

外圈绘连T纹,颈肩以粉白为地上绘如意纹一圈。肩部及腹部先饰以草绿色龟甲绿为地,再饰以大小开光,开光内以白釉为地,上绘梅花。花木扶疏缀于壶身,与左下角的湖石、绿叶相映成趣。因梅能萌发新枝,又能御寒开花,故古人用以象征不老不衰。梅瓣为五,民间又藉其表示五福:福、禄、寿、喜、财。因此,明清以来梅花纹样是最喜闻乐见的传统寓意纹样之一。

壶内腹及盖内延施仿炉钧釉的料彩。料彩为清代景德镇用珐琅料所绘彩瓷品种,始于雍正朝,盛行乾隆时,嘉庆、道光年间仍有少量生产,色料一般为红蓝二种,均淡雅柔润。

图39 清 锡胎椰壳雕渔家乐提梁壶

图40 清 铜胎画珐琅花卉纹提梁壶

图41 民国 “莲生”款紫砂东坡提梁壶

图42 民国 紫砂蛋包提梁壶

整器设色淡雅,虽纹饰繁多,但显得繁而不乱,应该是广东地区所制作的铜胎画珐琅之作。

民国 “莲生”款紫砂东坡提梁壶(图41)

此壶口径8.6、底径6、高17厘米,作东坡提梁式。弯流憨实,三叉交柄提梁,平底内凹,鼓圆盖,拱状盖钮,盖内钤“莲生”篆书方印。莲生即戴湘明,为铁画轩创始人戴国宝之子,大学毕业后继承父业。在其经营时,铁画轩(上海著名的陶器商号,因创始人戴国宝擅长以铁针凿刻花纹于瓷器,故店号取名“铁画轩”)所定制的紫砂壶皆署莲生款。

器身浑圆饱满,气格浑厚,一面镌刻枯藤老树图案,笔致流畅,具有民国线刻特色;另一面刻“东坡陶壶”字样。

据传,北宋大文豪苏东坡谪居宜兴期间,请人制作了前柱为双柱的三叉提梁壶,故这种器型的提梁壶被称为“东坡壶”。

民国 紫砂蛋包提梁壶(图42)

此壶口径10.4、底径12.1、高11.2厘米,状若矮蛋包形。壶身圆曲丰满,骨肉匀挺,口、流、盖做工精致,流顺自然,比例适度。

三弯流超凡出俗,神采奕奕,原配铜质提梁完好,凹形壶底放置平稳。蛋包壶看似简单普通,一般被认为是茶馆日常用器,普品居多,而此壶工艺精湛,气韵拙中藏巧,俗中透雅,在同类壶式中属精良者。

壶底钤“宜兴紫砂”图章款,上有一小长圆章,署“松亭”。松亭即清末民国初年著名紫砂艺人赵松亭。赵松亭早年拜上袁村较有名气的紫砂艺人邵夫迁为师,勤奋好学。艺成后擅长仿古类作品,其壶端庄圆润,浑厚古朴,圆中带韵,韵中带秀。清末至民国初年,赵松亭开始参与经营,以出口外销壶为主要特色。

“一器成名只为茗,悦来客满是茶香”。小小茶壶不仅承载茗茶,承载中华传统茶文化精髓,也承载了我国古代制壶匠人的聪明才智和超凡脱俗的技艺水平。

(责任编辑:郭彤)

Yiqichengmingzhiweiming

Le suna