隋唐时期铁器与铁器工业的考古学论述

2017-09-13白云翔

白云翔

(中国社会科学院考古研究所)

中国是世界上最早发明冶铁术并制作和使用人工铁器的国家之一。考古发现和研究表明,中国古代冶铁术和人工铁器自公元前800年前后的西周末年出现之后,经过春秋战国时期的初步发展,秦汉时期古代铁器工业高度繁荣,东汉时期铁器化进程基本实现[1]。魏晋南北朝时期,钢铁技术进一步成熟[2],铁器工业持续发展,铁器的使用更加普及。隋唐时期(公元581~618年和公元618~907年)的320余年间,以此前1400多年钢铁技术和铁器工业的成就为基础,铁器和铁器工业迎来了一个新的发展时期,形成了新的面貌和时代特色。

然而,由于历史文献记载缺乏、考古发现和研究的不足,关于隋唐时期的铁器和铁器工业长期以来缺乏比较系统的认识,成为整个中国古代铁器和铁器工业研究的薄弱环节之一。有鉴于此,这里根据考古发现并结合文献记载,就隋唐时期的铁器和铁器工业进行初步的系统梳理,初步揭示隋唐时期铁器和铁器工业的发展概貌。

一、隋唐时期的铁器类型及其应用

隋唐时期作为中国古代铁器和铁器工业发展的一个新时期,铁器广泛应用于生产和生活的各个领域。因此,当时的铁器种类多样,数量众多。尽管隋唐墓葬中铁器的随葬不像秦汉墓葬那样普遍,而隋唐时期城址和聚落考古发掘的有限致使铁器的出土相对较少,但已有的发现还是可以大致反映出隋唐时期的铁器类型及社会应用的情景。就考古发现的铁器来说,根据其用途大致可以分为10类,即:土作农耕具、手工工具、度量衡器、兵器武备、车马机具、日用器具、宗教艺术品、丧葬用品、工程铸件、杂用器具等,简述如下。

(一)土作农耕具

指主要用于土木作业、农田耕作以及农作物收获加工的铁器具,种类多样。考古发现的主要有用于土作的镢、锸、锄、铲、锹、犁铧,用于农作物收割的镰刀等。

图一 土作农耕具

土作和农耕通用的工具较多。有长方形横銎镢、凹口锸、板状锹[3]、竖銎铲[4]、曲柄锄等(图一,1~3、6、7、11)。农耕专用的工具,常见有犁铧和镰刀,曾发现于偃师杏园唐墓、三门峡庙底沟唐墓[5]、北京密云大唐庄唐墓[6]和隋唐洛阳城宫城等地(图一,4、5、8)。此外,隋唐洛阳城还出土有手铲、抓钩等(图一,9、10)。这些器具虽然不常见,但都是土作农耕活动的用具。

由此可见,隋唐时期铁质土作和农耕器具获得进一步发展,铁器在土作农耕活动中应用可以说达到了全面普及。

(二)手工工具

指主要用于手工业活动中的各种加工工具,种类繁多,但考古发现的实物较少,目前所见主要有斧、锛、凿、锯、砍刀等木工工具和砧、锤、钳子等铁工工具。

铁斧发现较多,且形制多样,有斜刃斧[7]、双刃斧、平顶斧[8]等(图二,6、7、13、15)。凿也有较多发现,其形制相近,一般是圆銎、方体、直刃,但大小长短有别(图二,1~3)。隋唐洛阳城白居易宅院遗址等地,还多次出土铁楔子,应当也是一种常用的木作工具。

砍刀多有发现,并且形制多样(图二,8~12、16、17)[9]。这些砍刀之中,大多应当是用于木作加工的工具,但有的可能是用于柴薪的砍伐,有的则可能是用于肉类或食品加工的“厨刀”之类,仅仅根据其形制大小,难以判断其具体用途。当然,一件砍刀、多种用途的现象也是存在的。

铁锤也形制多样,如隋唐洛阳城遗址曾出土有方体锤(图二,5)、球形锤、鼓形锤等多种形制的锤。铁砧,曾发现于隋唐洛阳城宫城大内遗址。

上述常见手工工具之外,陕西蒲城唐李宪墓出土矩尺形铁器2件,系用铁板锻打而成,长方形条状,一端渐窄变厚,端头呈片状向下弯做弧形,并有薄刃,另一端穿有两枚圆帽四棱铁钉,钉身及板上均残存朽木痕迹(图二,14)[10],其具体用途尚不明了,但应属于两边夹装木柄的一种手工工具无疑。隋唐洛阳城宫城西隔城出土2件搅拌器,长轴,中间为一平底浅盘,圆盘与长轴之间用铁条连接(图二,4),是一种少见的手工器具。

隋唐时期的考古发掘中,铁手工工具虽然出土不多,但从已经发现的情况看,铁器在各种手工业活动中的应用相当广泛。

(三)度量衡器

度量衡器是社会生产和社会生活中的常用器具之一。隋唐时期,尺度主要是铜质、骨质和木质,量器主要是木质,作为衡器的权主要是铜质,但度量衡器中也有少量铁质的。

铁质量器尚无发现,但铁尺和铁权有少量发现。譬如,河南陕县刘家渠唐墓、湖南长沙丝茅冲唐墓都出土有铁尺[11],河北易县燕下都曾出土隋代铁权,隋唐洛阳城宫城也出土有铁权。

隋唐时期的铁度量衡器考古发现不多,可能与考古发掘的局限性有关,但也从一个侧面说明,铁质度量衡器仅仅是其中的一少部分而不是主流形态。这可能与铁的易锈等金属特性有关。

图二 手工工具

(四)兵器武备

隋唐时期,是钢铁兵器普遍应用的时期。据文献记载,隋唐时期最为常用的钢铁兵器主要有矛、刀、剑等格斗兵器,镞、弩机等远射兵器,铠甲、胄等防护装备等。就考古发现来说,常见有矛、刀、剑、戟、镞、弩机、矛镦以及甲胄等。

作为主战兵器,矛的形制多样[12](图三,1~3)。

刀有长刀和短刀两种,西安郊区唐墓出土有环首长刀(图三,15),隋唐洛阳城宫城出土有短刀。剑,发现较少,隋唐洛阳城衙署区(图三,6)和宫城西夹城均有发现。戟,曾发现于隋唐洛阳城宫城遗址,当时主要是用于仪仗。矛镦常有发现,大多是细长圆锥形。

作为远射兵器,弩机发现较少,隋唐洛阳城九洲池曾出土1件(图三,14)。镞,多有发现,形制也多样,有四棱形、菱形、柳叶形、扁平舌形、扁平长三角形、扁平三角形带双翼等多种,大小多有差异(图三,4、5、7~13)。从考古发现看,隋唐时期铜镞依然存在,如隋唐洛阳城宫城西隔城出土1件,但实战用镞主要是铁质。

此外,作为兵器武备,隋唐洛阳城还出土有铁蒺藜、铁剑首、铁胄等。西安唐大明宫含元殿遗址出土的铁甲,可能是宫廷卫士的甲衣[13]。西安曲江池遗址[14]、新疆吐鲁番等地也出土有唐代铁铠甲,但均已散乱。

值得注意的是,隋代继承了北朝时期的传统,特别重视重装骑兵——甲骑具装,即在战马的全身披装铠甲,其中有半数是铁铠甲[15]。但是,这种甲骑具装因其笨重不实用,唐代趋于消失了。

图三 兵器

需要说明的是,考古发现的隋唐时期铁兵器武备的种类和数量,并不是当时兵器武备使用情况的全面反映。因为,由于当时丧葬习俗的变化,墓内不再大量随葬实战兵器,而城址和聚落中兵器又少有遗留,因此,钢铁兵器在考古发现中并不多见。实际上,隋唐时期是钢铁兵器发展的又一个高峰时期,实战中的兵器几乎都是钢铁制品。

(五)车马机具

是指车马器和古典机具,最为常见的是马衔、马镳、马镫和车上的各种铁构件,但大都锈蚀严重,保存较好且比较具有代表性的是承和马镫。

承,作为车轮的重要部件,自战国时代就开始用铁铸造。隋唐时期的承主要两种:一种是六角承(图四,1),多有发现,是从战国时期就有的形制;另一种是多齿承(图四,2),是隋唐时期开始流行的形制。这两种承在隋唐洛阳城遗址均有发现。

马镫,是魏晋以后出现的一种马具。考古发现的隋唐时期的马镫在形制上大同小异,隋唐洛阳城遗址多有出土(图四,3~5)。

齿轮,是最为常见的一种古典机具。隋唐洛阳城宫城西隔城出土1件,应为棘轮。

考古发现的隋唐时期的钢铁质车马机具虽然有限,但在实际的社会生产和社会生活中是广泛存在的。

(六)日用器具

指日常生活中使用的各种器具,种类繁多,包括炊煮餐饮用的釜、锅、鍑、铛等炊具,裁剪缝纫用的剪刀、针、锥子,以及日常所用的削刀、小刀等。

图四 车马机具

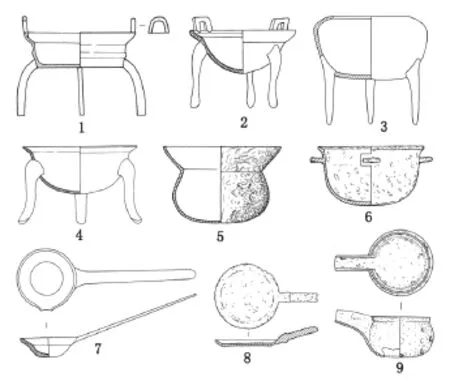

考古发现的铁炊煮用具,最为常见的是釜、鍑、鐎斗,以及双耳罐、铛等。釜主要有两种(图五,5、6):一种是敞口圜底釜[16],另一种是圜底带鋬釜。鍑,均为三足鍑,但形态各异。第一种是侈口、双耳、平底(图五,1);第二种是敞口、双耳、圜底(图五,2);第三种是敞口、无耳、圜底(图五,4);第四种是敛口、无耳、平底(图五,3)。

铛,是一种带柄的浅腹平底锅,作为隋唐时期新出现的一种炊具,是从汉代的刁斗演化而来的(图五,8)。

鐎斗是从汉代承袭下来的一种炊具,但形制有所变化,各地多有发现,常见有两种。一种是带流鐎斗,口沿一侧有一短流[17](图六,1);另一种是无流鐎斗[18](图六,2)。铁鐎斗在西安隋李静训墓[19]等地也有发现。

餐饮用具发现有长柄勺(图五,7)、匕(图七,4)等,在偃师杏园唐墓均有发现。

上述炊煮餐饮用具之外,隋唐洛阳城遗址出土的双耳罐[20]、三门峡庙底沟唐墓出土的带流钵(图五,9),应当都属于炊煮餐饮用具。

考古发现中最为常见的铁日用器具是剪刀,尽管长短大小有别 ,但大都属于“8”字形的交股剪(图七,1~3),在深州市安驾庄[21]、石家庄白彪村[22]、朝阳凌河[23]、三门峡庙底沟、北京大兴北程庄[24]等地的唐墓均有发现,是唐墓中最为常见的铁器之一。另外还有一种“U”字形的双股剪刀,曾发现于长沙丝茅冲唐墓[25]等地,但较为少见。隋唐时期,虽然也有铜剪刀,如杏园唐墓M1041曾有发现,但最常用的是铁剪刀。

镜子作为一种日用器具,隋唐时期流行铜镜,但也有少量铁镜,并且唐朝太原府太原郡的土贡物产中有铁镜[26],说明铁镜在当时有一定的社会应用。西安郊区隋唐墓、隋唐洛阳城衙署区、偃师杏园唐墓等地发现有铁镜,其形制大小等与同时期的铜镜相似[27](图七,5)。

锁是日常生活中常用的铁器之一,不仅在城址中常有出土,而且在墓葬中也多有发现,其结构大同小异。富平唐节愍太子墓出土的铁锁,由锁芯、锁套、钥匙、挺杆四部分组成[28]。

图五 日用器具(一)

图六 日用器具(二)

上述之外,隋唐时期的日用器具还发现有削刀、环首锥等小工具(图七,6)。另外,还发现有灯盏、帐构、浅盘状器等生活用品,长方形带饰[29]、半圆形带銙和圆头长方形铊尾[30]等革带用具,簪子等发饰用品,可谓种类繁多。很显然,铁器在日常生活中的应用同样十分广泛。

(七)宗教艺术品

图七 日用器具(三)

主要是指宗教活动尤其是佛教活动中的器具和用品,其中不少这样的铁质用品是从隋唐时期开始出现的,说明铁器开始应用于宗教活动之中。试举诸例。

湖北当阳县玉泉寺内有一件大铁镬,被称为玉泉寺“镇山八宝”之一。该铁镬圆形深腹,底部有4个裸体大力士形状的足,通高87.5、口径157、腹深60厘米,腹部两道弦纹之间铸有阳文铭文44个字:“隋大业十一年岁次乙亥十一月十八日,当阳县治下李慧达建造镬一口,用铁今秤三千斤,永充玉泉道场供养”,可知该铁镬是隋大业十一年(615年)铸造的[31]。这也是迄今所见形体最大、年代最早的寺院用铁镬。

山西临汾大云寺(俗称“铁佛寺”)中的唐代铁佛头,高约6、直径5米,重达10吨。大云寺始建于唐贞观六年(632年),佛头眉目端庄,具有典型的唐代风格[32]。这是迄今所见年代最早、形体最大的铸铁佛像实物。

山西太原开化寺唐代铁佛像,2尊,均为生铁铸成,中空,形体高大,铸造精细。一尊为坐佛,另一尊为迦叶弟子像。这两尊佛像的铸造年代,大致在初唐的高宗末年至武周时期(680~704年)[33]。这是迄今保存最为完好、年代最早的铁佛像。

1998年,西安市水文局基建工地的废井中出土一尊唐代铁弥勒佛坐像,系生铁铸成,唯一只手和脚下莲花、头光为铜质。佛像高187、最宽处98,底座高16厘米。该佛像出土地点位于唐长安城兴化坊,推测是会昌灭佛时被砸毁后埋入地下的[34]。

湖南常德乾明寺的唐代铁幢,生铁铸成,圆柱形,上小下大,分为七层。其第五层铸有“朝散大夫尚书都官知朗州军事赐紫鱼李□□”、“宣德郎太常博士通判军州事霍□□”等捐献造幢人。其铸造年代约在唐懿宗咸通年间(860~874年)[35]。

云南弥渡县蔡庄的铁柱庙中殿的神龛上,立有一根圆形铁柱,称之为“南诏铁柱”或“天尊柱”。柱高330、圆周105厘米,铸有阳文铭文22个字:“维建极十三年岁次壬辰四月庚子朔十四日癸丑建立”。“建极”是南诏景庄王蒙世隆的年号,时当唐懿宗咸通十三年(872年),可知是晚唐时期南诏铸造的[36]。

据文献记载,用铁铸造大型佛像始于隋代,并且最早兴起于今太原一带。隋开皇年间(581~600年),河东道晋阳僧澄空发愿在汾西(今山西汾西县)铸造高达七十尺(合今20余米)的巨型铁佛像,积七十年之功而铸成,“铁像庄严端妙,毫发皆备”[37]。太原交城石壁寺原有唐开元二十六年(738年)的铁铸弥勒佛像[38]。

中国古代用金属铸造佛像,至迟在4世纪初的北魏初年已经出现[39],但最初是用铜铸造,而铁质佛造像到5世纪末的隋代前期才出现。佛教造像等铁质宗教用品的出现,说明铁的应用扩展到宗教活动之中,成为隋唐时期铁器文化的特色之一。

(八)丧葬用品

指专门用于丧葬活动并葬入墓葬中的铁质器物,考古发现有生肖俑、动物俑、买地券等。

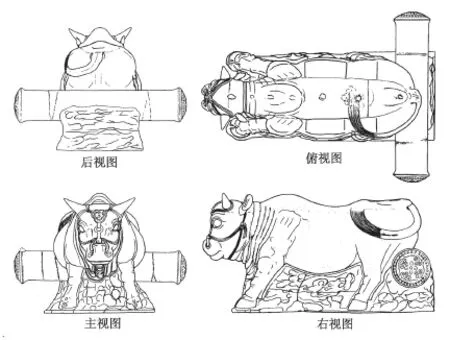

十二生肖俑,是一种专门用于随葬的十二生肖。杏园2603号唐墓出土一组12件,均兽面人身。头部分别铸成子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪的形象;躯体铸成文官俑的形象,身着宽袖长袍,拱手而立,足着如意头靴,脚下无托板。高26厘米[40](图八)。其形态和风格,与同墓地出土的陶质十二生肖俑相同。十二生肖动物与十二地支相配属,是为了配合天干和地支纪年。在中国,十二生肖的起源可以上溯到2600年前的春秋时期,战国时期基本成型,秦汉时期流行开来。十二生肖俑出现于北朝时期,一般是陶质的写实性动物造型;隋唐时期达到了高峰,兽面人身生肖俑出现并流行,仍以陶质最为常见;辽宋之后走向衰弱。

动物俑,是一种专门用于随葬的动物形制品,发现有牛和猪。偃师杏园唐墓出土牛俑7件,形态相近(图九,1)。杏园唐墓出土猪俑4件,轮廓清晰,但缺乏细部的刻画(图九,2)。洛阳红山唐墓出土牛俑2件[41]。以动物俑随葬的习俗,始于战国时期,汉代开始流行开来,但长期以陶质为主;铁质动物俑出现于唐代晚期,但仍然是以陶质为主,铁质只是少数。

图八 十二生肖俑(杏园唐墓M2603∶30)

买地券,是以地券形式葬入墓中的一种丧葬物品。凤翔隋唐墓出土若干铁残片中,“从残留形状观察,基本呈长方形,大小约为长26、宽20厘米,发现有的残片上有朱书文字,得知这些铁片系买地券类的铁券残片”[42]。偃师杏园唐墓也有出土,虽然没有文字,也可能是买地券。买地券作为一种丧葬用的迷信物品,在中国始于东汉,此后历代皆有之,但其材质、形制和内容大多因时代不同而有所变化,凤翔唐墓等地出土的铁买地券,是迄今所见年代最早的铁制品。

墓葬中随葬铁质物品,从铁器产生之初就开始出现了,但大都是实用器具。西汉时期,出现了模仿实用器具的模型明器,如刀、剑、车马器等。隋唐时期,铁十二生肖俑、动物俑和买地券等的出现,应当是此前铁质模型明器等发展演变的结果,表明专门用于丧葬活动的铁质物品的应用获得了进一步发展。

(九)工程铸件

指大型土木工程的铁铸件,最有代表性的是山西永济县蒲津渡的铁牛、铁人和铁柱等。

蒲津渡遗址,位于山西永济县古蒲州城西门外黄河东岸,是一处著名的黄河渡口。早在战国末年,就在此造桥。据唐代杜佑《通典》记载:“后魏大统四年(538年)造浮桥,九年(543年)筑城为防”[43]。唐开元十二年(724年),为加强关中与中原的交通和联系,将此前浮桥的笮索改为铁链,改木桩为铁牛。据清马端临《文献通考》记载:河东有蒲津关,“唐开元十二年,两岸开东西门,各造铁牛四、铁人四,其牛下并铁柱连腹入地丈余,并前后铁柱十六[44]。金元之际,毁于战火。后因黄河东移,沉入水中。

图九 动物俑

1988~1991年间,蒲津渡遗址进行了考古发掘。发掘出土唐代铸造的铁牛4尊,牛的旁边各站立一驭牛的铁人,面向西,分南北两排前后站立。铁牛形体硕大,造型矫健强壮,形象生动,尾后各有一根直径40、长220厘米的横轴。铁牛身长约300、宽约110、高约150厘米,每尊重45~75吨不等(图一〇)。铁牛立于铸铁基座之上,基座下各有六根直径40、长360~380厘米的铁锚柱斜向插入地下,功能犹如铁锚,非常稳固。驭牛之铁人,地表以上人像高185~203厘米,脚下各连接一根直径30、长140厘米的铁柱桩被埋于地下。4尊铁人造型生动、雄健有力,但形象各异:1~3号铁人均袒胸赤膊,腰部系围裙;4号铁人头戴幞头,身着半臂襴袍,腰间系带,完全是一副唐代文官的模样。4尊铁牛之间,又有南北排列的中空的铁山2座,另有4个底部直径40~50、高50~110厘米、中部有圆形穿的圆柱形铁镦。遗址东北部(即铁牛的右后方),还清理出7根高约500~600(地上部分高约300厘米)、直径40厘米的大铁柱,作北斗七星状排列[45]。这一大型铁铸件群,总重约300吨以上(图一一)。

考古发现表明,用铁铸造大型铸件,从西汉时期就开始了[46]。永济蒲津渡的唐代铁牛、铁人等铁铸件群,表明大型工程铸件的发展达到了空前的高度。

(十)杂用器具

指上述各类铁制品之外的器具、部件、构件以及用途不明的器具等。

杂用器具中,最为常见的是用于木器和建筑上的铁钉,数量众多,类型多样,大致可以分为穿钉、帽钉、环首钉和泡钉等四类,在麟游唐九成宫遗址[47]、西安唐长安城大明宫遗址[48]均有发现。

各种铁钉之外,考古发现的杂用器具还有两齿叉、环首钎,长方形支架、帐钩、挂钩、索链,套筒、扣鼻、U字形器、合页、环、柿蒂形饰件、器物箍、管道箍,刑具[49]等,可谓种类繁杂、无所不有,充分显示出隋唐时期铁制品在日常生活中的使用是何等广泛和普及。

通过上述分析可以看到,隋唐时期的铁器,无论其种类还是社会应用都在秦汉魏晋南北朝的基础上获得了进一步的发展,并且形成了鲜明的时代特点。

图一〇 蒲津渡1号铁牛

隋唐时期铁器的应用,一方面是继承了秦汉魏晋南北朝时期的传统,在土木作业、农田耕作、手工业生产、军事活动、交通、建筑工程、日常生活等领域,铁器的应用进一步普及,尤其是蒲津渡铁牛等大型铸件群的出现,更是成为隋唐铁器文化发达的一个重要标志。另一方面,是在此前的基础上,铁器的应用进一步向宗教活动、丧葬活动等社会生活领域扩展,铁佛像、经幢以及其他宗教用品,生肖俑、动物俑和买地券等丧葬用品的出现和使用,更是成为隋唐铁器文化的一个突出特点。尤其是铁铸佛像及经幢等佛教用品的出现,为宋代及其以后铁质宗教用品的流行奠定了基础。

应当指出的是,隋唐时期的考古发现中,与铁器的类型乃至形制结构相同或相似的铜器也常有发现,尤其是铜日用器具和杂用器具等更是明显。譬如,三门峡庙底沟唐墓中发现的铜合页、铺首环钉、帽钉、四叶形饰、带饰,北京亦庄25号唐墓出土的铜长柄勺,西安唐李倕墓出土的铜熨斗、锁、釜[50],固原南郊唐代史铁棒墓出土的鎏金铜匕和长柄勺[51],以及各地唐墓中常见的铜镜等,都与同类铁器相同或相似。这种现象表明,隋唐时期在金属器物尤其是日用器具的制作上存在着明显的材料选择倾向。当时分别采用铜和铁制作功用乃至形制结构相同的器具,一方面是基于材料的特性,实际生活中铜器和铁器搭配使用,如铜勺与铁鐎斗配合使用[52];另一方面则主要是为了适应不同人群的需求,从考古发现来看,同类器具中的铜制品可能要比铁制品贵重。

图一一 蒲津渡3号与4号铁牛和铁人

二、隋唐时期的钢铁技术与铁器工业

隋唐时期铁器的广泛应用,是以钢铁技术和铁器工业的发达为基础的。根据考古发现并结合冶金学研究成果及文献记载,可以窥见当时钢铁技术和铁器工业发展的大致轮廓。

隋唐时期铁矿的开采,主要分布在今河北、山西、山东、河南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖北、湖南、陕西和四川等地[53]。据《新唐书·地理志》载,唐朝三百二十八府、一千五百七十三县中,“有铁”之县多达100个以上[54];另外,兖州鲁郡的莱芜县“有铁冶十三”[55],池州的土贡物产中有铁[56]。值得注意的是,文献所见唐代的铁产地半数以上分布在南方,较之秦汉及魏晋南北朝时期主要分布在北方已经发生了很大的变化[57]。唐代中期,包括铁、铜、锡、铅等金属矿开采和冶炼的“坑冶”,全国多达271处[58]。隋唐时期的冶铁遗址,在河南北部的安阳、林州一带[59]以及四川邛崃等地[60]多有发现,虽然大多未经考古发掘,但从一个侧面反映出当地普遍进行采矿和冶铁的盛况。

隋唐时期的钢铁冶炼技术,主要是此前形成的技术传统的延续。炼铁的燃料,虽然煤炭的利用有可能上溯到北魏时期,但隋唐时期仍然主要是木炭,而煤炭的广泛开采和利用是从宋代开始的。炼铁的竖炉,以横截面是圆形的为主,小型炼炉内径约1米,大型的可达2.7米左右,炉高一般在6米以下,炉内容量2~10立方米不等[61]。鼓风设备大致有三种:一种是汉代已经广泛使用的皮囊;另一种是东汉时期发明的利用水力推动鼓风器的水排,主要应用于大型冶铁工场;还有一种是立式风箱(元代称之为“木扇”),即利用立式木箱一侧箱板的开闭进行鼓风。这种立式风箱的图像曾见于敦煌榆林窟西夏时期的锻铁图壁画,表明1032~1226年西夏时期已经广泛应用,其出现有可能上溯到唐代。至于活塞式木风箱,则是宋代以后才发明的。

隋唐时期的制钢技术,主要是铸铁脱碳成钢、百炼钢、炒钢[62]、灌钢等技术的进一步发展和普及应用。铁器成型和加工技术,仍然是范铸和锻制并存;淬火工艺广泛应用,通常采用的是水淬。铁器成型和加工技术的发展变化,主要表现在以下三个方面。

其一,是铁器锻制技术的广泛应用。在古代中国,自液态生铁冶炼技术于公元前700年左右出现之后,铁器的成型技术长期是范铸为主、锻制辅之。隋唐时期,这种状况为之大变。当时的铁器除了土作农耕具中的铲和犁铧、手工工具中的锛和锤、车马机具中的承和齿轮、日用器具中的镜、作为炊具的釜和三足鍑、大型工程铸件、佛像和经幢等宗教用品、丧葬用品中的俑类等依然采用铸造之外,其他各种类型的铁器大都采用锻制,尤其是土作农耕具、手工工具和刀、剑、镞等兵器更是广泛采用锻制。西安和洛阳隋唐墓出土的41件铁器,经金相鉴定,其中锻制品31件,占总数的76%;铸造品仅有10件,主要是犁铧、承、锛和铁板等[63]。锻制技术的广泛应用,一方面是有赖于炒铁术和制钢术的普及,另一方面更是促进了铁器形态的多样化和结构的复杂化,提高了铁器的实用性,增强了铁器的应用。这种以锻制为主、铸造辅助的铁器成型加工技术体系,为此后历代所继承。

其二,是大型铁铸件铸造技术的成熟。前已述及,大型铸件的铸造始于西汉时期,而永济蒲津渡唐代铁牛等铸件群的出现,表明隋唐时期大型工程铸件的铸造工艺技术达到了空前的水平。金相观察和成分分析表明,蒲津渡铁牛和铁柱等用低硅灰口铁铸成,是用木炭做燃料冶铸的。蒲津渡铁牛等铁铸件群,是采用传统的泥范铸造法铸造的;铁牛、铁人等是在原地挖坑采用地坑泥范法浑铸,铸成后不再移动[64]。以此为代表,包括临汾大云寺铁佛头、太原开化寺铁佛像、常德乾明寺高达5米的铁幢等大型铁铸件,以及武则天时期的高达一百五尺的铜铁合铸“大周万国颂德天枢”[65]等,都是在当时大型铸件范铸技术成熟的技术背景下铸造而成的。这种技术的成熟,也为后来历代大型铸件的铸造奠定了技术基础。

其三,是铁器实用性与艺术性的高度统一。任何一种器具,都因其造型及其表面装饰等而具有一定的艺术性。就铁器来说,由于其金属特性和社会应用等特点,在造型上人们长期关注的是其实用功能,并且很少有器表装饰,使得其缺乏艺术性。这种状况,隋唐时期发生了明显变化,铁器的制作,不仅强调其实用性,同时也注重其艺术性,实现了两者的高度统一,使有些铁器成为了真正的艺术品。举例说来,大云寺的铁佛头,其造型与表情与同时期的佛教石造像别无二致;杏园唐墓出土的铁十二生肖俑,兽面人身,躯体做成文官的形象,而头部分别做成12种生肖动物的头部形象,各种动物特点突出,风格简约,实现了现实主义与浪漫主义的统一;杏园唐墓出土的铁牛、猪等动物俑,虽然重在表现其外部轮廓而缺乏细部刻划,但同样是动物特征鲜明,颇具憨态可掬之感。永济蒲津渡的铁牛和铁人,其实用功能本来是用来固定浮桥索链的地锚,但却将其设计铸造成具有镇水功能的牛的形象并在其旁立驭牛人(图一二)。据研究,铁牛“取形于秦川牛的雄健体形、南阳牛的高达粗壮和有角、晋南牛的后躯部之优点塑造而成”[66]。铁驭牛人更是活灵活现,栩栩如生。正因为如此,蒲津渡铁牛和驭牛人不再仅仅是坚固实用的地锚,而是充满现实主义和浪漫主义色彩的艺术珍品,自古至今令观者叹为观止。隋唐时期,这种铁器的实用性与艺术性统一的形成,一方面与当时钢铁技术尤其是成型加工技术的发达有关,另一方面则与铁器的应用扩展到宗教活动等领域、设计铸造者更注重铁器的艺术表现力有关。

关于隋唐时期铁器工业的经营管理及其发展状况,简而言之是官府经营与民间经营并举。隋唐时期中央政府经营手工业的最高管理机构是少府监,其下设有中尚、左尚、右尚、染织、掌冶等五署,其中掌冶署“掌范镕金银铜铁及涂饰琉璃玉作”[67],直接与铁器的制作和供给有关,其产品主要供应皇室和官府。与此同时,中央政府还在地方设立专门的管理机构,或者直接组织铁矿的开采、钢铁的冶炼以及铁器的铸造,如兖州鲁郡莱芜县“有铁冶十三”;诸冶监“掌铸兵农之器,给军士、屯田居民”[68]。但最为常见的情况是,由私人采矿冶炼、官府收税,并没有像煮盐、铸钱等那样实行政府专营,即“铜铁人得采,而官收以税”[69]。这是汉代以来国家经营管理铁器工业传统的继续。铁器工业的民间经营,情况比较复杂,有家庭副业、个体工匠、私营作坊和冶铸工场等多种不同的类型,其产品作为商品进行买卖。当时甚至有可能出现了“生铁行”之类的行会组织[70]。隋唐时期的铁器,大多是民间铁器工业的产品。唐朝末年,政府允许有较大规模的民营矿冶,为宋代冶铁业的进一步发展奠定了基础。值得注意的是,隋唐时期,随着铁宗教艺术品的出现和使用,捐铸铁器或捐资铸造铁器的情况应运而生。前述当阳玉泉寺大铁镬上“当阳县治下李慧达建造镬一口,……永充玉泉道场供养”的铭文表明,它是由李慧达捐资铸造供玉泉寺使用的。这种做法,隋唐以后逐渐普遍起来。

三、结束语

上述分析表明,隋唐时期的铁器和铁器工业,在秦汉魏晋南北朝的基础上获得了新的发展:钢铁技术有所进步,尤其是锻制加工技术的应用更为广泛、大型铸件的铸造和使用、铁器造型和结构上实用性和艺术性的高度统一等,构成隋唐时期钢铁技术和铁器工业的突出特点;铁器在社会生产和社会生活中的应用进一步普及和扩展,尤其是佛像、经幢等宗教艺术品的出现以及生肖俑、动物俑等丧葬用品的出现和使用等,表明铁器应用进入到一个新的阶段,成为隋唐时期铁器及其应用的另一个时代特点。

隋唐时期铁器和铁器工业的发展演变,一方面与当时社会政治、经济、科学技术和思想文化的发展密切相关;另一方面,也带动和促进了当时社会生产和社会生活的发展。因此,铁器和铁器工业不是孤立的,隋唐时期的铁器和铁器工业从一个侧面折射出当时整个的社会历史和文化及其变迁。

附记:本文插图由李淼同志协助制作,谨此致谢!

[1]白云翔.先秦两汉铁器的考古学研究[M].北京:科学出版社,2005:49-351.

[2]韩汝玢,柯俊主编.中国科学技术史(矿冶卷)[M].北京:科学出版社,2006:628.

[3]北京市文物研究所.北京亦庄考古发掘报告[M].北京:科学出版社,2009:189.

[4]中国社会科学院考古研究所.隋仁寿宫·唐九成宫——考古发掘报告[M].北京:科学出版社,2008:71.

[5]河南省文物考古研究所.三门峡庙底沟唐宋墓葬[M].郑州:大象出版社,2006:99.

[6]北京市文物研究所.密云大唐庄——白河流域古代墓葬发掘报告[M].上海:上海古籍出版社,2010:64、96.

[7]辽宁省文物考古研究所等.朝阳双塔区唐墓[J].文物,1997(11).

[8]同[4].

[9] 同 [5]:71,77,89,95,147.

[10]陕西省考古研究所.唐李宪墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2005:110.

[11]丘光明.中国历代度量衡考[M].北京:科学出版社,1992:438.

[12]中国社会科学院考古研究所.隋唐洛阳城——1959~2001年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2014:127.

[13]中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队.唐大明宫含元殿1995~1996年发掘报告[J].考古学报,1997(3).

[14]西安市文管处.西安曲江池出土唐代铁铠甲[J].文物,1978(7).

[15]杨泓.中国古代兵器通论[M].北京:紫禁城出版社,2005:208.

[16]安徽省文物考古研究所等.淮北柳孜运河遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2001:81.

[17]北京市文物研究所.昌平沙河——汉、西晋、唐、元、明、清代墓葬发掘报告[M].北京:科学出版社,2012:43.

[18]北京市文物研究所.北京亦庄考古发掘报告(2003~2005年)[M].北京:科学出版社,2009:170、183.

[19]中国科学院考古研究所.唐长安城郊隋唐墓[M].北京:文物出版社,1980:21.

[20]同[12]:825.

[21]河北省文物研究所等.深州市安驾庄墓地发掘简报[C]//河北省考古文集(二).北京:北京燕山出版社,2001:203.

[22]河北省文物研究所等.石家庄井陉矿区白彪村唐墓发掘简报[C]//河北省考古文集(四).北京:科学出版社,2011:179~186.

[23]辽宁省文物考古研究所等.辽宁朝阳北朝及唐代墓葬[J].文物,1998(3).

[24]北京市文物研究所.大兴北程庄墓地——北魏、唐、辽金、清代墓葬[M].北京:科学出版社,2010:17.

[25]周世荣.湖南古墓与古窑址[M].长沙:岳麓书社,2004:152.

[26]欧阳修,宋祁.新唐书(第39卷)地理志三[M].北京:中华书局,2011:1003.“太原府太原郡,本并州,开元十一年为府。土贡:铜镜、铁镜……”。

[27]郑州市文物考古研究所.巩义芝田晋唐墓葬[M].北京:科学出版社,2003:183.

[28]陕西省考古研究所等.唐节愍太子墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2004:138.

[29]同[18]:150、152.

[30]同[22]:179~186.

[31]周天裕.湖北当阳玉泉寺隋代大铁镬[J].文物,1981(6).

[32]温泽先、郭贵春.山西科技史(上)[M].太原:山西科学技术出版社,2002:200.

[33]李裕群.唐代开化寺唐代铁佛像[C]//庆祝徐光冀先生八十华诞论文集.北京:科学出版社,2015:498.

[34]王长启,高曼.唐代夹纻大铁佛[J].考古与文物(增刊·汉唐考古),2002.

[35]戴亚东.常德市乾明寺的唐代铁幢[J].文物参考资料,1958(1).

[36]陈润圃.南诏铁柱辨正[J].文物,1982(6).

[37]薛用弱.集异记(第1卷) [M].丛书集成初编(第2698册).北京:中华书局,1985:2~3.

[38]胡聘之.山右石刻丛编(第10卷)[M].太原:山西人民出版社影印本,1988.转引自李裕群.唐代开化寺唐代铁佛像[C]//庆祝徐光冀先生八十华诞论文集.北京:科学出版社,2015:506.

[39]魏明孔.中国手工业经济史(魏晋南北朝隋唐五代卷)[M].福州:福建人民出版社,2004:88.

[40]中国社会科学院考古研究所.偃师杏园唐墓[M].北京:科学出版社,2001:145.

[41]洛阳市文物考古研究院.洛阳红山唐墓[M].郑州:中州古籍出版社,2014:273.

[42]陕西省考古研究院等.陕西凤翔隋唐墓——1983~1990年田野考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2008.

[43]杜佑.通典(第179卷)州郡九[M].上海:商务印书馆,1934:951.

[44]马端临.文献通考(第316卷)舆地二[M].上海:商务印书馆,1936:2481.

[45]山西省考古研究所.黄河蒲津渡遗址[M].北京:科学出版社,2013:50~70.

[46]德阳市文物考古研究所等.四川广汉市发现西汉纪年铁“雒江桥墩” [J].四川文物,2015(1).

[47]同[4]:71.

[48]中国社会科学院考古研究所西安唐城队.西安市唐长安城大明宫丹凤门遗址的发掘[J].考古,2006(7).

[49]同[42].

[50]陕西省考古研究院.唐李倕墓发掘简报[J].考古与文物,2015(6).

[51]罗丰.固原南郊隋唐墓地[M].北京:文物出版社,1996:81.

[52]北京市文物研究所.北京亦庄考古发掘报告(2003~2005年)[M].北京:科学出版社,2009:183~184.

[53]卢本珊.中国古代金属矿和煤矿开采工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2007:167.

[54]欧阳修,宋祁.新唐书(第37~43卷)地理志[M].北京:中华书局,2011:959~1157.

[55]欧阳修,宋祁.新唐书(第38卷)地理志二[M].北京:中华书局,2011:996.

[56]欧阳修,宋祁.新唐书(第41卷)地理志五[M].池州,“土贡:纸、铁”。北京:中华书局,2011:1067.

[57]祝慈寿.中国古代工业史(上)[M].上海:学林出版社,1988:366.

[58]华觉明.中国古代金属技术——铜和铁造就的文明[M].郑州:大象出版社,1999:414.

[59]河南省文物研究所等.河南省五县古代铁矿遗址调查[J].华夏考古,1992(1).

[60]成都市文物考古研究所等.邛崃市平乐镇冶铁遗址调查与试掘简报[J].四川文物,2008(1).

[61]华觉明.中国古代金属技术——铜和铁造就的文明[M].郑州:大象出版社,1999:422.

[62]据研究,炒钢技术在隋代以前已经比较普遍,其炒铁炼钢的方法是:先冶炼生铁,然后用生铁炒炼成熟铁,再用熟铁渗碳成钢(参见韩汝玢、柯俊主编.中国科学技术史(矿冶卷)[M].北京:科学出版社,2007:615)。

[63]中国社会科学院考古研究所实验室.一批隋唐墓出土铁器的金相鉴定[J].考古,1991(3).

[64]北京科技大学冶金与材料史研究所.山西永济蒲津渡遗址出土铁器群的材质分析研究[C]//黄河蒲津渡遗址(下).北京:科学出版社,2013:384~410.

[65]欧阳修,宋祁.新唐书(第76卷):后妃列传[M].北京:中华书局,1975:3483.“延载二年(695年),武三思率蕃夷诸酋及耆老请作天枢,纪太后功德,以黜唐兴周,制可。使纳言姚王寿护作。乃大裒铜铁合冶之,署曰‘大周万国颂德天枢’,置端门外。其制若柱,度高一百五尺,八面,面别五尺,冶铁象山为之趾,负以铜龙,石鑱怪兽环之。——其趾山周百七十尺,度二丈。无虑用铜铁二百万斤。乃悉镂群臣、蕃酋名氏其上”。

[66]山西省考古研究所.黄河蒲津渡遗址(下)[M].北京:科学出版社,2013:318~322.

[67]欧阳修,宋祁.新唐书(第49卷):百官志三[M].北京:中华书局,2011:1271.

[68]同[67].

[69]同[67].

[70]同[39]:444.