长春光机所应用光学学术谱系的形成与发展

2017-09-13陈崇斌

陈崇斌

(浙江师范大学科学教育系,金华 321004)

长春光机所应用光学学术谱系的形成与发展

陈崇斌

(浙江师范大学科学教育系,金华 321004)

20世纪50年代,在王大珩、龚祖同等老一辈光学家的带领下,长春光机所里成长出了一批杰出的应用光学人才。随着该研究所的分建、援建,这批人才迅速成长为系列重大光学工程研究的领军人物,带动了应用光学学术队伍的发展壮大。这个群体的成长,一方面得益其适合应用光学学科发展特点的人才培养模式,另一方面则是国家对精密光学仪器迫切需求的大力推动。

长春光学精密机械与物理研究所 应用光学 学术谱系

近年来,科学家学术谱系研究成为我国学界的热点之一,其目标是总结科学家群体的学术传统,为人才培养提供经验。在谱系研究中,对谱系成长的外部社会环境同样需要重视。中国现代科学技术体系是百年前开始引进西方科学后才逐步建立起来的,国家需求等外部社会因素对中国科学家成长产生深远影响。

20世纪50年代初,我国光学行业全部从业人员仅有数百,到1991年,从业人员已达15.5万人[1]。我国应用光学队伍的发展壮大,离不开浙江大学、北京理工大学等高等院校和中国科学院物理研究所等机构在人才培养方面的贡献,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称长春光机所)的作用更不容忽视。在王大珩①王大珩(1915─2011),江苏吴县(今苏州)人。中国科学院、中国工程院院士。1936年毕业于清华大学物理系。1938年赴英国留学,1948年回国。历任大连大学教授,中国科学院仪器馆馆长,长春光机所所长,中国科学院长春分院院长,中国光学学会理事长,中国科学院技术科学部主任。、龚祖同②龚祖同(1904—1986),上海沙县人。中国科学院院士。1930年毕业于清华大学,1934年至1937年在德国学习。任西安光学精密机械研究所首任所长。的带领下,长春光机所自20世纪50年代初开始创业,经过几十年来不断开拓,为国家研制出了“两弹一星”等重大科学工程所需的各类精密光学仪器。一大批应用光学人才迅速成长,从长春光机所走出来的两院院士就有20多位。长春光机所同时培养的学术群体形成于长春光机所的分建、援建其他光学研究机构的过程之中,伴随研究机构发展而发展。本文拟从长春光机所应用光学学术谱系的视角来探讨学术群体的成长过程,以期得到有益启示。

1 长春光机所应用光学学术谱系的形成

综观这个学术群体的成长历程,可以分为留学欧洲的学术奠基,长春光机所培养“科班人才”的初创,长春光机所分建、援建其它光学机构的发展这三个时期。

1.1 学术奠基——留学欧洲

20世纪初,应用光学技术迅速发展,望远镜、倒影测远仪、大炮瞄准镜、军用指南针等军用光学仪器相继出现,并在第一次世界大战期间发挥了重要作用。一战后,在战争需求和经济利益的驱使下,欧洲各国开始竞相发展自己的光学工业,到20世纪30年代,欧洲各军事强国都已建立起自己的光学工业体系,能够自行设计和生产各类军用光学仪器。此时,中国没有光学工业基础,使用的军用光学仪器只能从国外进口,但由于应用光学人才缺乏,仪器的维护与保养仍需要送到国外。这促使政府开始有目的地选派人员专门到国外学习。在这个背景下,龚祖同、王大珩先后前往欧洲学习应用光学技术。

龚祖同,1934年考取中美庚款公费留学生资格后,赴德国柏林技术大学(Technische Universität Berlin,即“柏林工业大学”)学习应用光学技术。因抗日战争爆发,国内急需军用光学仪器,龚祖同放弃博士论文答辩,于1938年回国投身应用光学研究[2]。

王大珩,1938年考取中英庚款公费留学生资格,最早在英国伦敦大学帝国理工学院(London University Imperial College)学习技术光学。1940年,转入谢菲尔德大学(The University of Sheffield)跟随著名玻璃学家特纳(W.E.S. Turner)教授攻读博士学位。1942年,王大珩放弃即将到手的博士学位,进入英国昌司(Chance)玻璃公司专心学习光学玻璃制造技术。他在昌司公司工作6年,主要从事玻璃新产品的开发研究,大量的科研实践让他“学会了一套从事应用研究和开发工作的思路和方法,特别是讲究经济实效的意识”[3]。

20世纪50年代后,龚祖同、王大珩利用留学欧洲的学术积累,领导开创了中国的应用光学事业。

1.2 学术队伍的初步创立——培养“科班人才”

中华人民共和国成立后,为满足对精密科学仪器的需求,有关方面决定在中国科学院设立仪器馆。王大珩被推荐主持仪器馆的筹备和领导工作。在王大珩的精心组织下,中国科学院仪器馆(长春光机所前身)于1953年在长春正式成立[4]。在仪器馆的筹备期间,龚祖同应王大珩之邀请来长春参与光学玻璃的研制,于1953年成功熔炼出中国第一埚光学玻璃,为中国应用光学事业的开创打下了物质基础。

仪器馆建立后,王大珩挑选了一批国内高校刚刚毕业的大学生来长春从事应用光学研究。为促进这批人才的成长,他组织举办了光学设计、光学冷加工等一系列技术讲座,并选派了一批科技人员到前苏联等国家进修。王大珩最初的目标是把仪器馆建成“东方的蔡司工厂(德国著名光学工厂)”*陈崇斌访谈王之江院士,2008年11月2日。。他十分注重培养研究人员的动手能力,安排了大量的应用光学实践活动来提高他们的学术水平。在王大珩、龚祖同的带领下,研究人员首先试制一些简单的光学仪器,继而试制显微镜等仪器,并在1958年研制出了电子显微镜等八种代表性的精密仪器。通过大量实践,这批年轻人才学术水平迅速提高,很快就掌握了光学设计与检验、光学工艺、光学镀膜、以及光学计量测量等基础技术。到20世纪50年代末,一支训练有素的应用光学研究队伍已经在长春光机所成长起来。

王大珩曾说:“我深深地感到,我们之所以现在能在世界光学领域占有一席之地, 主要得益于新中国成立之初对光学‘科班人才’的培养。”[5]“科班人才”指的就是20世纪50年代在长春光机所成长出来的这批人才。

1.3 学术队伍的发展壮大——分支光学研究机构的学术队伍建立

1960年后,为了适应“两弹一星”和其它研究任务对精密光学仪器的需要,国家分别在西安、上海、合肥、成都等地成立了新的光学研究机构。据统计,长春光机所先后援建、分建其它研究机构近20次,有2000多名科研、技术人员分赴各地,成为国内一些重要光学研究机构的主要建设力量[6]。

1962年,为适应原子弹试验的需要,西安光机所成立,龚祖同带领长春光机所的一批科研人员来到西安开展高速摄影方面的研究。在龚祖同的带领下,以侯洵*侯洵(1936—),陕西咸阳人。中国科学院西安光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士。1959年毕业于西北大学物理系。曾任中国科学院西安光学精密机械研究所所长。为代表的一支从事高速摄影研究的学术队伍逐渐成长起来。1981年,薛鸣球*薛鸣球(1930—2013),江苏省宜兴市人。中国科学院西安光学精密机械研究所研究员,中国工程院院士。1956年毕业于浙江大学光学仪器专业。曾任中国科学院西安光学精密机械研究所所长。从长春来到西安光机所担任所长职务,领导开展高空摄影研究。在龚祖同、侯洵、薛鸣球的带领下,西安光机所主要从事瞬态光学与光子学理论与技术研究、高分辨可见光空间信息获取和光学遥感技术研究、干涉光谱成像理论与技术研究、高速光电信息获取与处理技术研究等方面的研究,在基础光学、空间光学、光电工程研究等领域形成了一支非常有实力的学术队伍。

1964年,着眼于激光科学的广阔应用前景,国家有关方面决定在上海建立专门从事激光科研的研究所。邓锡铭*邓锡铭(1930—1997),广东东菀人。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员、中国科学院院士。1952年毕业于北京大学物理系。上海光机所建所时任副所长,后任高功率激光物理国家实验室主任。、王之江*王之江(1930—),江苏常州人。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士。1952年毕业于大连工学院(现大连理工大学)物理系。曾任中国科学院上海光学精密机械研究所所长。、干福熹*干福熹(1933—),浙江杭州人。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士。1952年毕业于浙江大学化工系。1956年赴苏联科学院留学,1959年获苏联科学院硅酸盐化学研究所副博士学位。曾任中国科学院上海光学精密机械研究所所长。、刘颂豪*刘颂豪(1930—),广东顺德人,生于广州市。中国科学院院士。1951年毕业于广东文理学院物理系。曾任中国科学院安徽光学精密机械研究所所长,华南师范大学校长等职务。、姜中宏*姜中宏(1930—),广东广州人,生于广东台山。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士。1953年毕业于华南工学院化工系。等250人从长春迁往上海,与中国科学院电子研究所黄武汉领导的激光研究队伍合并,成立了上海光机所,开展激光科学的基础与应用研究。在邓锡铭、王之江带领下,上海光机所现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所[7]。

安徽光机所的建立同样有长春光机所早期培养人才的重大贡献。1970年,卢国琛被派往合肥负责建立安徽光机所。1976年,章立民等7位从事大气光学研究的科研人员迁往合肥,成立了大气光学研究室,一支从事大气光学研究的学术队伍在合肥逐步成长起来。

1973年,国防科委决定在四川大邑建立一个大型光学跟踪仪器研究基地,438名科研人员在林祥棣*林祥棣(1934— ),江苏省南通市人。中国科学院成都光电技术研究所研究员,中国工程院院士。1956年毕业于浙江大学光学仪器专业。曾任中国科学院成都光电技术研究所副所长。、姜文汉*姜文汉(1936— ),浙江省平湖县人。中国科学院成都光电技术研究所研究员,中国工程院院士。1958年毕业于哈尔滨工业大学铸造工艺和设备专业。的带领下从长春光机所迁往四川,成立了成都光电所。这样,成都又成长出一支从事光电跟踪测量、光束控制、自适应光学研究的学术队伍。

长春光机所不仅向以上4个专业光学研究所输送了大批人才,还向国内其它光学机构输送了大量人才。比如,1965年,根据全国高校调整意见,长春光机所自身创建的专门培养应用光学人才的院校——长春光机学院(今“长春理工大学”)与光机所分离,实行独立建制,260多名科研人员被分离出去。再如,1963年,潘君骅*潘君骅(1930—),江苏省常州市人。中国科学院南京天文仪器研制中心研究员,中国工程院院士。1952年毕业于清华大学机械工程系。1956—1960年赴苏联科学院普尔科沃天文台学习,获副博士学位。等10多位从事2.16米大型天文望远镜研究的科研人员被派到南京天文仪器厂工作;1964年,姚骏恩*姚骏恩(1932—),上海市人。北京航空航天大学教授,中国工程院院士。1952年毕业于大连工学院(现大连理工大学)物理系。等14位从事电子显微镜的科研人员被派到北京科学仪器厂开展相关研究。这些研究单位也都成长出各具特色的学术队伍。

在王大珩的带领下,长春光机所自身还成长出一支以唐九华*唐九华(1929—2001),原籍浙江绍兴,生于上海。中国科学院长春光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士。1951年毕业于上海交通大学机械工程系。曾任中国科学院长春光学精密机械研究所所长。、陈星旦*陈星旦(1927—),湖南湘乡人。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员,中国科学院院士。1950年毕业于湖南大学物理系。为代表的从事航天光学遥感器、机载光电平台及大型光测装备研制的学术队伍。

伴随长春光机所的分建、援建,中国的应用光学形成了以五大专业光学研究机构为主、其它光学研究机构为辅的研究格局。

2 长春光机所应用光学学术谱系

由于为中国光学事业的开创奠定了技术基础并输送了大批人才,长春光机所被称为“中国光学的摇篮”[8]。这个“摇篮”成长出来的应用光学学术队伍的学术传承可通过下面的学术谱系表(见表1)展现出来。

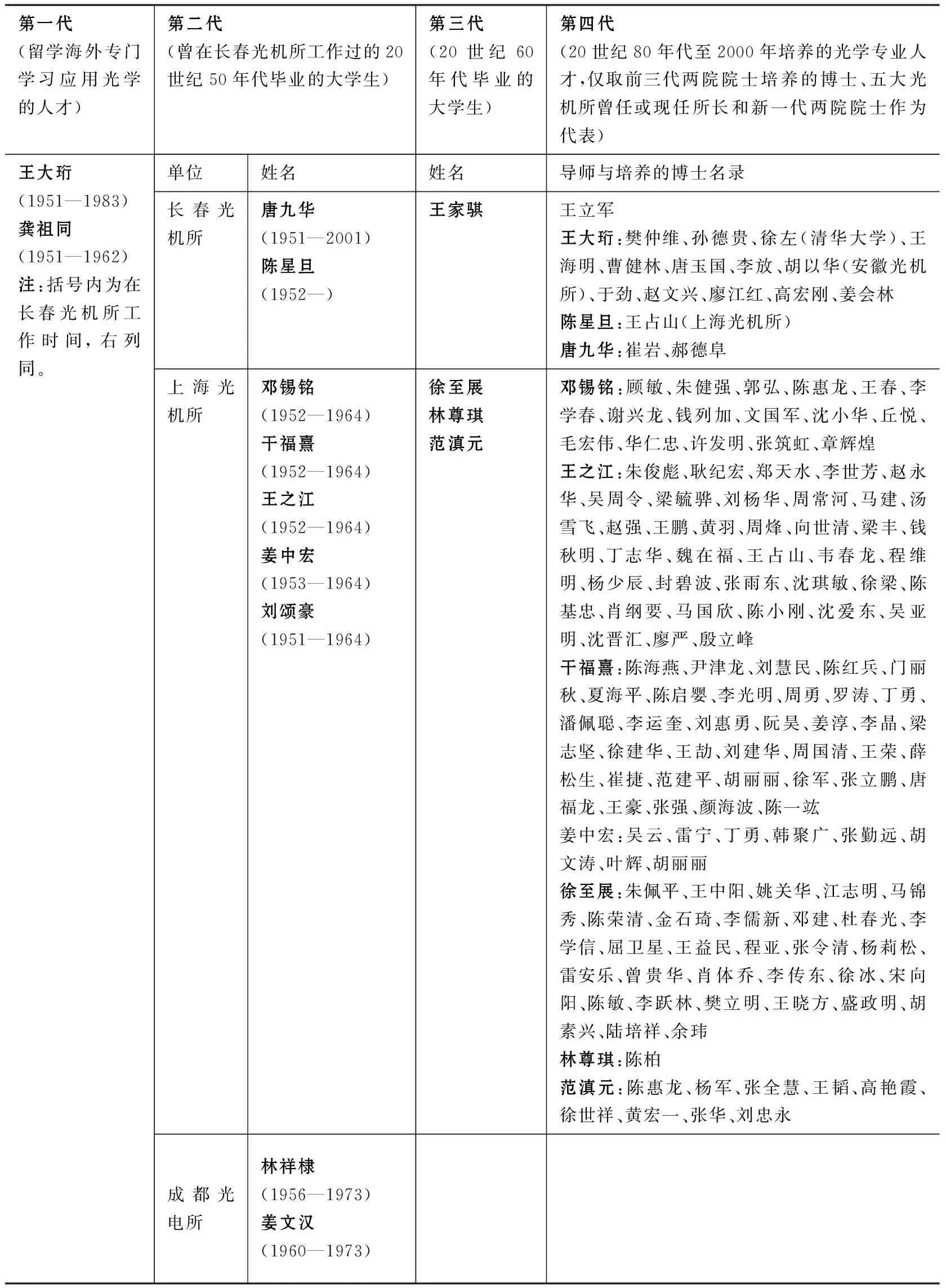

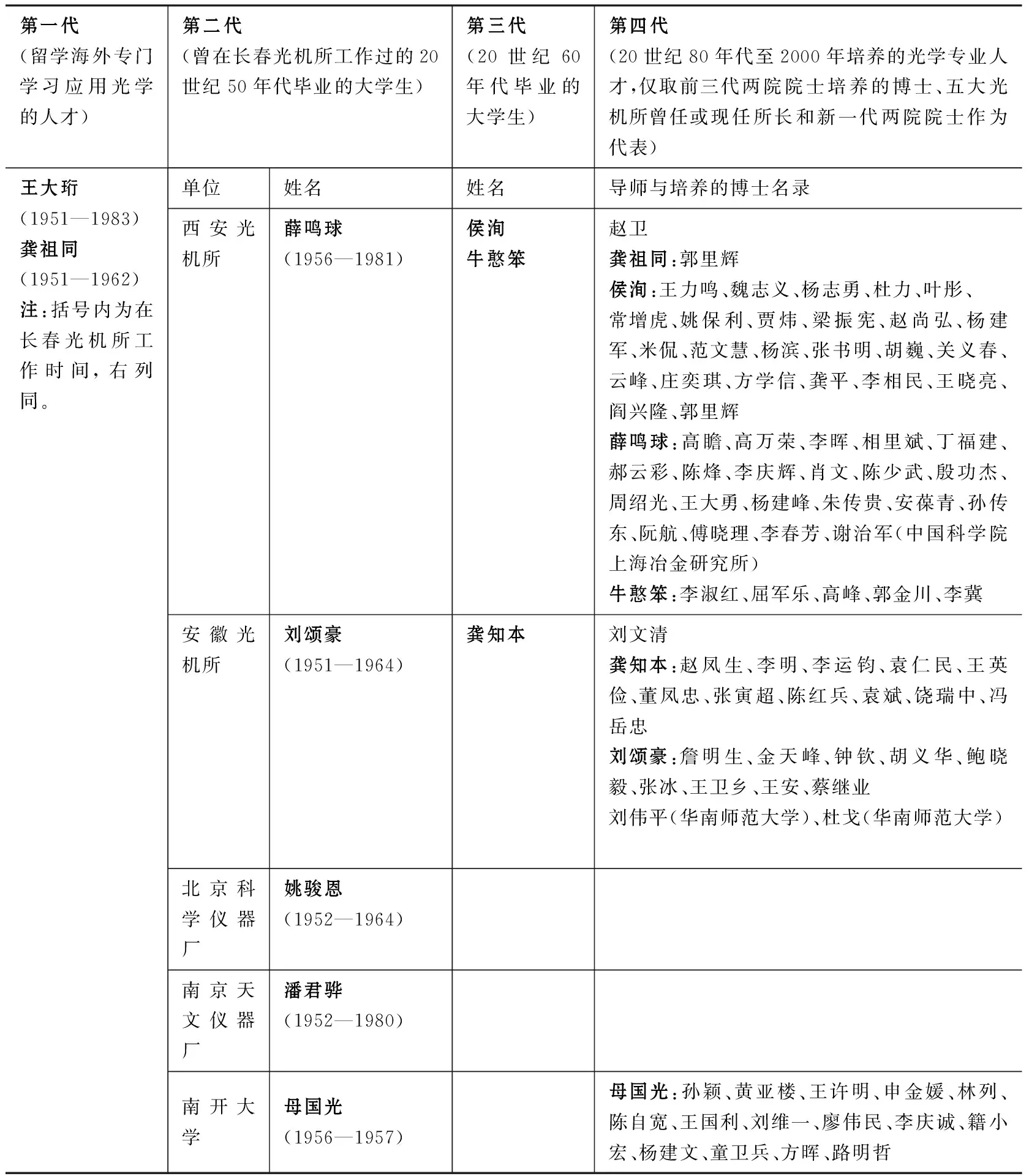

表1 长春光机所应用光学学术谱系表(仅取两院院士作为代表)

续表1

根据人才成长的年代,这支学术队伍可以分为五代,分别是:留学海外专门学习应用光学技术的第一代、20世纪50年代大学毕业并曾在长春光机所工作过的第二代、20世纪60年代大学毕业的第三代、20世纪80年代至2000年光学专业博士毕业的第四代、2000年后成长的第五代。由于这支光学队伍人数众多,难以将所有的人员都编入谱系表中,因此表中只列出了一部分具有代表性的人才,前三代人才只列入两院院士作为代表,第四代只列入光学专业毕业的博士作为代表,第五代人才暂不列入谱系表。

谱系表中处于第一代的有王大珩、龚祖同两位院士。王大珩于20世纪50年代初受命创建了长春光机所,组织开展了许多大型光学工程建设,亲自或参与培养了中国光学的第一批“科班人才”,被光学界称为“中国光学之父”[9,10],是这个学术谱系的奠基者。龚祖同领导熔炼了中国第一炉光学玻璃,指导并参与了长春光机所早期应用光学仪器的试制研究,领导开创了西安光机所的高速摄影研究,对谱系中光学玻璃、高速摄影等几支学术队伍的成长产生了深远影响,也是谱系的奠基人*陈崇斌访谈姜中宏院士,2015年6月17日。[11]。

谱系的第二代,是跟随王大珩、龚祖同在长春光机所创业的一批人才。这批人才大学本科阶段学习的并非光学专业,是在接受了王大珩、龚祖同系统的应用光学专业理论及技术培训后,再经历长期的应用光学实践逐步成长为这一领域的领军人物的,是长春光机所培养的“科班人才”。谱系表选取了13位两院院士作为这批人才的代表。他们是:一直在长春光机所从事光学工程研究的唐九华、陈星旦,1964年分建上海光机所时到上海专门从事激光研究的邓锡铭、王之江、干福熹、姜中宏和刘颂豪(后又在安徽光机所、华南师范大学工作),1973年分建成都光电所去四川大邑从事大型光学工程研究的林祥棣、姜文汉,1964年到北京科学仪器厂从事电子显微镜研究的姚骏恩,到南京天文仪器厂工作的潘君骅,1981年到西安光机所承担领导工作并从事高空摄影技术研究的薛鸣球,在南开大学工作的母国光*母国光(1931—2012),辽宁锦西人。南开大学教授,中国科学院院士,第三世界科学院院士。1952年毕业于南开大学物理系。曾任南开大学校长。。

20世纪60年代大学毕业并在国家重大光学工程中锻炼成长出来的人才是谱系的第三代,处于表1的第三列。由于“文化大革命运动”的影响,这批人才相对较少,其中7位院士可以作为代表,他们是:西安光机所的侯洵、牛憨笨*牛憨笨(1940—),山西省壶关县人。中国科学院西安光学精密机械研究所研究员,深圳大学光电子学研究所教授,中国工程院院士。1966年毕业于清华大学无线电电子学系。,上海光机所的徐至展*徐至展(1938—),江苏常州人。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士,第三世界科学院(TWAS)院士。1962年毕业于复旦大学物理系,1965年北京大学物理系研究生毕业。曾任中国科学院上海光学精密机械研究所所长。、范滇元*范滇元(1939—),江苏省常熟县人。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,中国工程院院士。1962年毕业于北京大学物理系,1966年中国科学院上海光机所研究生毕业。、林尊琪*林尊琪(1942—),原籍广东潮阳,生于北京市。中国科学院上海光学精密机械研究所研究员,中国科学院院士。1964年毕业于中国科学技术大学无线电系,1966年中国科学技术大学研究生院(今中国科学院大学)研究生毕业。,长春光机所的王家骐*王家骐(1940—),江苏吴县(今苏州)人。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员,中国科学院院士。1963年毕业于哈尔滨工业大学锻造工艺与设备专业,1966年中国科学院长春光学精密机械研究所硕士研究生毕业。,安徽光机所的龚知本*龚知本(1935—),江苏省太仓市人。中国科学院安徽光学精密机械研究所研究员,中国工程院院士。1960年毕业于北京大学地球物理系。曾任中国科学院安徽光学精密机械研究所所长。。侯洵在20世纪60年代初西安光机所建所之时开始跟随龚祖同开展高速摄影技术研究,徐至展、范滇元、林尊琪三人则长期跟随邓锡铭从事激光约束核聚变研究,王家骐大学毕业后一直在长春光机所从事光学工程研究,龚知本则于1971年到安徽光机所从事大气光学研究,牛憨笨于1978年到西安光机所从事超快诊断等方面的研究。与谱系的第二代相比,除王家骐外的7位院士没有在长春光机所的工作经历。

谱系的第四代,主要是长春光机所以及分建、援建的光学研究机构20世纪80年代至2000年培养的人才,列入表中的主要是前三代光学家培养的博士。其中有长春理工大学校长姜会林(导师王大珩,中国工程院院士)、曾任长春光机所所长的曹健林(导师王大珩)、上海光机所前任所长朱健强(导师邓锡铭)和现任所长李儒新(导师徐至展)、西安光机所前任所长相里斌(导师薛鸣球)、成都光电所现任所长张雨东(导师王之江)等。除前三代光学家培养的博士外,还有大批人才通过光学工程的实践锻炼而成长出来,表中列入长春光机所王立军(中国科学院院士)、西安光机所现任所长赵卫、安徽光机所现任所长刘文清(中国工程院院士)作为代表。

需要说明的是,谱系表1中的一代与二代、二代与三代人才之间并不具有传统意义上的师生关系,他们之间更像是传统技艺行业中“师傅与徒弟”的师徒关系,这种关系是由应用光学的技术性学科特点所决定的。表中第四代光学人才基本是前三代光学家培养的博士,他们与导师之间具有传统意义的师生关系。

还需要说明的是,表中林祥棣、姜文汉、姚骏恩、潘君骅等专家传承的第四代人才——“2000年前培养的博士”一栏为空白,这并不意味着他们在人才培养方面没有贡献,他们如同王大珩、龚祖同20世纪50年代在实践中培养了大批“科班人才”一样,也在光学工程实践中培养了大量人才,这些信息是该表所不能反映出来的。

3 促进长春光机所应用光学学术谱系发展的历史因素

在短短几十年内,长春光机所能够成长出这样一支力量雄厚的学术队伍,既与国家对光学仪器迫切需求的历史背景密切相关,同时也得益于谱系内高效的人才培养模式。

3.1 庚款留学政策的调整

长春光机所应用光学学术谱系的创立,与20世纪30年代庚款留学政策的调整有直接联系。

19世纪中叶后,中国开始有意识地派遣青年学子到欧美国家学习现代科学技术知识。早期规模比较大的留学活动有1872年开始的幼童官费留美、“甲午战争”失败后的大规模留日以及利用美国退还的庚子赔款的清华学校留美等。庚款留美从1909年开始,最初的计划要求80%的留学生要学习理工科,目的是为国家培养一批科技人才。不过,由于学生可以根据自己的兴趣自主选择留美学校及专业,很难保证学生所学专业与国家目标保持一致[12]。

1933年,为改变留学活动效果不佳的状态,国民政府对留学政策进行了调整。针对当时影响最大的庚款留学,教育部作了一些非常严格的规定。比如:规定留学生在国外学习的科目通常是国家急需发展的一些学科,并不允许留学生中途改变其所选学科;规定只有在校研究生或大学助教才有资格报考这种留学考试,等等。采取这些措施,目的是为国家培养一批高层次人才,为中国建立全面发展的科学技术体系打下奠基。同年开始的中英庚款留学与庚款留美活动都严格遵守了这样的留学政策[13,14]。

留学政策的调整对中国现代科学技术的发展产生了积极影响,中国现代科学技术体系中的许多学科就是依靠这批留学人才回国后建立起来的。由于应用光学在军事科学中发挥着越来越重要的作用,因而也成为当时中国急需发展的学科之一。在这样的背景下,龚祖同和王大珩到欧洲留学,为应用光学学术谱系的创立奠定了基础。

3.2 国家需要的推动

综观长春光机所应用光学学术谱系的成长过程,国家对光学仪器的迫切需要,特别是国防建设方面的需要,成为其快速成长的主要推动力。

20世纪30年代,国家对光学仪器制造的需求,促使王大珩、龚祖同前往欧洲学习应用光学,为谱系的建立奠定了基础。20世纪50年代后对谱系发展产生重要影响的活动,如长春光机所的创建、分建和援建等都是在适应国家需求下完成的。比如,1953年长春光机所的建立,是为满足国民经济和国防建设对科学仪器的需要;1962年西安光机所的分建,是为研制原子弹试验所需光学仪器的需要;1964年上海光机所的分建,为高能激光(军事应用)、高功率激光研究的需要;1973年成都光电所的分建,是国家“三线建设”的需要,等等。随着长春光机所的分建、援建,一系列各具特色的应用光学队伍在全国各地逐步建立并不断发展壮大,比如,西安光机所的瞬态光学研究队伍、上海光机所的激光科学研究队伍、安徽光机所的大气光学研究队伍、成都光电所的自适应光学研究队伍等等。长春光机所应用光学学术谱系就是在这样不断适应国家需要的情况下逐步成长起来的。

3.3 科研实践的锻炼

长春光机所应用光学谱系的快速成长,还与谱系内部高效的人才培养模式——科研实践锻炼密切相关。

应用光学研究是以研制出实用的光学仪器为目的,研究人员的能力只有通过大量的实践活动才能得到真正提高。“看中几个苗子固然重要,但环境和实践锻炼则更加重要。”这是王大珩培养应用光学人才的经验总结,因为“只有在实践中才能深入理解并体会到当中最微妙的地方,也才能进行创新。做好这些,自然才能做学术带头人,不是仅仅听老师讲就能体会到的”[15]。

基于对人才培养的这种认识,在长春光机所建所初期,王大珩想方设法给年轻科技人员布置任务,为他们创造参加实践锻炼的机会,营造适合年轻人才迅速成长的良好学术环境。早期跟随王大珩在长春光机所创业的张礼堂在回忆中写道:

王老注重在科研工作的基础性建设和人员的基本功训练方面下功夫。50年代初期到仪器馆工作的青年科技人员,都被安排独立承担科研项目,辅以1—2名实验员,开展了光学经纬仪……等研制工作。不管工作条件如何简陋,一经落实,就各司其职,负责到底,从单元技术到完整的仪器、装置要如期、优质完成。就是这种扎实、有序、严格的训练,使许多科技人员基本功打得很好,为以后科学工作奠定了坚实基础 。[16]

以从事工程光学研究的陈星旦为例,他1953年到仪器馆参加工作,在王大珩的安排下,最早负责水平磁力秤的研制,1956年起负责温度计量研究,1958年又开始进行红外辐射研究。关于这些工作经历对自己成长的帮助,陈星旦在回忆中写道:

这些工作,都不属于同一学科,他(即王大珩)这样安排我,看来有些“杂乱”,但正由于那么早让我独立承担不同专业的科研任务,对我后来的发展起到了重要的、打基础的作用。[17]

通过这种培养方式,长春光机所迅速成长出一批理论水平与实践能力兼备的“科班人才”。

20世纪60年代以后,随着国家对精密光学仪器的需求的增加,更多的应用光学人才是通过参与国家重大光学工程的实践锻炼而迅速成长起来的。在此期间,为配合“两弹一星”等国防建设,长春光机所承担了大型精密光学跟踪电影经纬仪的研制任务,西安光机所承担了研制核试验高速摄影设备的任务,上海光机所则开展了高能激光、高功率激光器的研究,等等。这些大型光学工程的开展促进了谱系人才的快速成长。以长春光机所20世纪60年代初期开展的大型光学电影经纬仪研制为例,在研制过程中,王大珩把整个装置的研制分解为工程样机总体设计、光学总体、光学设计、光学玻璃制备与检测、光学工艺与镀膜、跟踪系统、特殊控制元件、液压随动系统、光学控制系统、机械结构及传动系统、齿轮工艺和检测材料及稳定性、装较、检测与判断、项目管理等几十个专题,每个专题安排一名科研骨干,从原理设计直到最后单元器件的加工,所有任务都由这名科研人员负责。通过这样大型光学工程的实践锻炼,一批应用光学人才迅速成长起来,其中唐九华、陈星旦、邓锡铭、王之江、干福熹、姜中宏、薛鸣球、姜文汉、林祥棣、姚骏恩、潘君骅、刘颂豪等十几位院士都经历过这个工程的锻炼[18]。实际上,在长春光机所及其分建、援建的机构承担国家重大光学工程时,年轻人才往往很早就被赋予重要任务,目的就是要他们历经科研实践的锻炼而迅速成长,谱系的大批人才就是通过这样的方式培养出来的。因此,王大珩在回顾中国光学的发展历程时,把“以任务带学科,学科和人才在实践锻炼中建立和成长”([5],11页)作为中国光学迅速发展的一条主要经验。

4 结语

20世纪30年代,在吸取了数十载的留学经验后,国家调整庚款留学政策,为健全中国的科学技术体系而有目的、有计划的向西方派遣留学人员。在这样的历史背景下,王大珩、龚祖同留学欧洲,为应用光学学术谱系的创立奠定了基础。20世纪下半叶,长春光机所创立的这支应用光学队伍相继为国家研制了“两弹一星”急需的大型电影经纬仪等精密光学仪器、“风云”气象卫星遥感装置、“嫦娥”登月计划所需的摄像装置等各类光学仪器,为中国的国防建设、国民经济发展、科学探索做出了卓越贡献,谱系也在不断适应国家需要的背景下迅速壮大起来。

与多数基础学科相比,长春光机所这支应用光学学术谱系的成长,与应用光学的实用性学科特点有关。由于应用光学在国防建设中起着举足轻重的作用,国家一直非常重视这个学科的发展,对该学科的投入也非常大,这无疑为人才的迅速成长创造了良好的外部环境。

除了外部社会环境对应用光学研究的促进,应用光学谱系的成长,离不开长春光机所的优秀科学传统。

1 王大珩. 光学老又新前程端似锦[A]. 母国光. 现代光学与光子学的进展: 庆祝王大珩院士从事科研活动六十五周年专集[C]. 天津: 天津科技出版社, 2003. 38—55.

2 龚祖同. 龚祖同同志回忆录[J]. 硅酸盐通报. 1984, (2): 60—64.

3 王大珩. 我的自述[A]. 宣明.《王大珩》[C]. 北京: 科学出版社, 2005. 11—16.

4 宋健.“两弹一星”元勋传(上册) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2001. 98.

5 王大珩. 中国光学发展历程的若干思考[J]. 科技和产业. 2004, (4):7—13.

6 《所志》编委会. 长春光学精密机械和物理研究所志[M].长春: 吉林人民出版, 2002. 16—17.

7 《所志》编委会.上海光学精密机械研究所志(简本)[R].上海:中国科学院上海光学精密机械研究所, 2003. 1—14.

8 蒋景文, 王永义, 张文斌. 中国光学事业的摇篮——长春光学精密机械研究所创业史[J].中国科学院院刊.1993, (3):275—282.

9 陈星旦, 卢国琛, 周立伟. 王大珩——新中国光学工程事业的奠基者、开拓者和组织者[A]. 母国光. 现代光学与光子学的进展: 庆祝王大珩院士从事科研活动六十五周年专集[C]. 天津: 天津科技出版社, 2003. 7—18.

10 母国光. 王老与中国光学学会[A]. 宣明.《王大珩》[C]. 北京: 科学出版社, 2005. 63.

11 干福熹. 科海拾贝——六十年科研生涯的点滴回顾[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2011. 32.

12 萨本栋. 教部令清华继续考选留学生以后[J]. 独立评论. 1933,(59).

13 金富军. 清华大学留美公费生考试制度考察[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版). 2015, (3): 139—152.

14 刘晓琴. 中国近代留英教育史[M]. 天津:南开大学出版社, 2005.

15 李鸣生. 世纪老人的话[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2000. 129.

16 张礼堂. 王老与仪器馆的创建[A].宣明.《王大珩》[C]. 北京: 科学出版社, 2005. 94—95.

17 陈星旦. 对大珩先生我心怀感激[A]. 宣明.《王大珩》[C]. 北京: 科学出版社, 2005. 71—72.

18 王大珩. 发扬自主开发的精神——回忆150工程的研制[A]. 母国光.现代光学与光子学的进展: 庆祝王大珩院士从事科研活动六十五周年专集[C]. 天津: 天津科技出版社, 2003. 103—104.

TheFormationandDevelopmentoftheOpticistIntellectualGenealogyinCIOMP

CHEN Chongbin

(Dept.ofScienceEducation,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua321004,China)

Withthe guidance of Wang Daheng and Gong Zutong in CIOMP, a large number of applied opticstalents had grown up in 1950s.Along with the expansion and separation of the Institute, they became the leading scientists in a series of significant optics projects and trained a larger team. The successful development of this intellectual group was benefited not only from the suitable professional training mode to applied optics, but also from the urgent demand for optical instruments of the country.

CIOMP, applied optics, intellectual genealogy

2016- 01- 21;

:2016- 09- 01

陈崇斌,1969年生,男,安徽萧县人,科学史博士,浙江师范大学副教授,研究方向为物理学史。

中国科协调研项目:当代中国物理学家学术谱系研究(编号:2010ZCYJ05)。

N092∶O43

A

1673- 1441(2017)01- 0078- 11