从数学到历史和科普

——李国伟研究员访谈录

2017-09-13阎晨光

阎晨光

(河北科技大学 理学院数学系,石家庄 050018)

从数学到历史和科普

——李国伟研究员访谈录

阎晨光

(河北科技大学 理学院数学系,石家庄 050018)

李国伟研究员的研究领域广泛,涵盖数学、哲学、历史、社会学等,并在数学的科普推广方面做出许多工作。这篇访谈,李国伟讲述如何进入数学研究,并结合自身经历追述如何从数学转向数学史研究,还以《科学月刊》为例分析了20世纪后半叶台湾科学界及其科学活动。

数学 历史 科普 李国伟 科学月刊

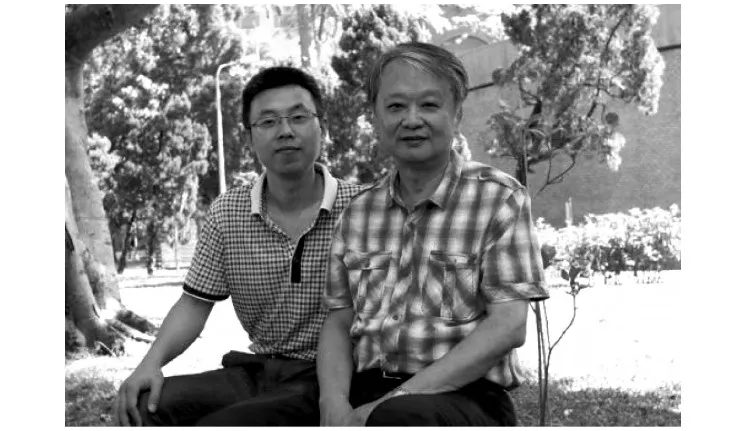

访谈整理者按李国伟,数学家、数学史家。1948年出生于南京,1949年随父母迁居台北。就读于台北幸安国小和台北建国中学,后考入台湾大学数学系,1971年到美国杜克大学求教于逻辑学大家旬菲德(Joseph R. Shoenfield,1927—2000),1976年获博士学位后到“中央研究院”(简称“中研院”)数学研究所任职,并于1987—1993年间担任所长。李国伟游历甚广,足迹遍布欧美,著述丰富,目前研究兴趣主要在组合数学,旁及数学哲学、数学史以及科学文化。本访谈录主要基于2015年8月笔者在“中研院”数学所对李国伟研究员的访谈(见图1)。

访谈时间:2015年8月5日、8月17日

访谈地点:台北“中研院”数学研究所(台湾大学天文数学馆)711室

图1 2015年7月28日李国伟(右)与阎晨光在台湾大学校园醉月湖畔

1 走上数学研究之路

阎晨光(以下简称“阎”):您是一位横跨数学、历史、哲学、逻辑、社会等若干领域的数学家兼数学史家,这一路走来,您的经历也是十分复杂。有一位作家的著名诗句说:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”因此,我对一个问题非常有兴趣,那就是当时您是在什么情况下选择了数学?又是在什么背景与机遇之下开始数学史研究的呢?

李国伟(以下简称“李”):是的,我相信我跟很多人不一样,这是自然而然的成长过程,也是兴趣所致。我大概讲一讲,也没办法讲得太多太细。这还是跟从小的环境和背景有关。我们祖籍山西,父亲1949年跟着国民党来到台湾,山西人也有一部分是1945年左右因为做生意来到台湾的,但人数不多。他们来台湾后没有什么真正具体工作。小时候,到我家里来的大多是这些人。我有一个同父异母的哥哥,那时在台大念土木工程,所以当时家里就我一个小孩。现在想起来,我父亲圈子来往的人也不过40多岁,但是以小孩眼光来看,他们都跟老头一样,讲的也都是从前那些事。我(听了之后)就到学校跟同学们讲,本地小孩哪懂得那么多事情?后来回想,从某个层次上来说,我可能比别的小孩要成熟一些!邻居小孩在一起玩,男孩打打闹闹,因为我体能不是很出众,没办法对付他们,可是后来我发现,讲故事可以说服他们。所以我小时候就很会讲故事,从大人那边拾一点,自己添油加醋乱编一阵,靠讲故事我就当了小领袖了!小时候当组长、班长,都是靠这个。这就是我从小成长的一个背景。

初中我读台北建国中学,这是台湾最好的中学。现在的建国中学只有高中,那个时候初、高中都有,我是建国中学最后一届初中生。进了学校之后,我发现同侪之辈的激励非常非常重要。当时建国中学校长是之前河北省教育厅厅长(国民政府时期),有一点国民党特工背景,跟他一起到台湾的人没处安插就到学校来当教师,所以建中很多老师水平很差,因为他们不是搞教育出身。可是为什么我觉得在那段时间里(12到18岁)获益很多?其实是源于同侪之辈的互相激励和学习。小学四、五年级时我开始背唐诗,上初中后就对文学有兴趣。后来我圈子里对古诗词感兴趣的同学就组织了一个小团体,不定期聚会。有一个十三、四岁的小孩,学着写宋词,我当时一看人家写得那么好,心里想:算了,差人家太远,文学有时候要靠天赋的。这样我就基本上放弃了文学这条路,转向了科学!

其实我从小就对科学有兴趣,小学四五年级时我就偷偷在院子里面搞科学实验。初中时我对物理化学比较有兴趣,对数学还没有特别感兴趣。初中三年级的平面几何,还是老的那一套欧氏几何。我的一个王姓同班同学——他后来跟我一样考入台大数学系——的哥哥特别有数学天赋,这位同学常常把他哥哥头一天考他的题目告诉我。我当时还是小孩,有些争强好胜,又对数学有兴趣,就跟他一起去解题。

当时离建国中学不远的重庆南路上有很多书店,学校管得很松,中午同学们可以随便离开学校,时间大概有两个钟头,于是我就省下午饭钱去书店街看书、买书。回家后我妈妈就抱怨我吃得多,她哪里知道我中午饭没吃呢。有一次在去看书的路上,王同学问我一个问题:将一根纸带的一头上下翻转180度后跟另一头粘起来,然后沿纸带中间剪开,会得到两个纸带还是一个纸带?我从来没有见过也没想过这种事情,第一反应就是纸带绕一圈、从中间剪开,当然是两个纸带了。他说是一个纸带!我不相信便回家做实验,结果真是一个纸带,完全出乎我的意料,当然后来知道这是“莫比乌斯带”。他告诉我:我哥哥说这是数学。我想这跟初中的平面几何差得很远,怎么会是数学呢?那时我对高等数学完全没有概念,唯一听到最难的就是微积分这个名词而已!这件事给我非常深刻的印象,也是促进我转向数学的一件事。

另一个促使我转向数学的事情是在学习证明时接触到了逻辑思维。上高中以后,班上一个跟我要好的同学数学非常厉害、有天赋,我们常到离建中不远的牯岭街去逛旧书摊,那里是台北有名的卖旧书的地方。旧书摊里有《科学教育》之类的半科普杂志,台大数学系学生在上面发表了比中学数学程度稍高一些的文章,项武忠*项武忠(1935—),浙江乐清人,拓扑学家,台湾“中央研究院院士”。、项武义*项武义(1936—),浙江乐清人,数学家、数学教育家,美国加州大学伯克利分校教授。等先生也在上面写过一些科普文章。我们两个就生吞活剥、半懂不懂地看,学了一些比如拓扑学之类的内容。这位同学甚至用整个暑假去证明费马定理,弄出来厚厚一沓交给数学老师。数学老师看了好几天说实在看不懂。这个事也给我很深的印象,不是说老师能力不行,而是老师态度诚恳地说看不懂,没有任何掩饰!他教给我一种态度——学数学的诚实态度,会就说会,不会就说不会。这位数学老师高二才开始教我们,现在也已经80多岁了。高三时他带领我们复习整个高中数学,非常有条理。

除对数学有兴趣之外,还有一件事我印象深刻。当时台湾有一家大同电器公司,其创办的协志基金翻译了一批国外有水准的书籍。当时美国的杜兰夫妇*威尔·杜兰(Will Durant,1885—1981,美国历史学家、哲学家)和他的妻子艾丽尔(Ariel Durant,1898—1981)所著的《世界文明史》(The Story of Civilization)等巨著赢得了广泛赞誉。比较有名气,曾经出版11大卷的《世界文明史》。协志基金便将杜兰的《哲学的故事》*该书英文版名为The Story of Philosophy,有《西洋哲学史话》及《西洋哲学故事》等中文译本。翻译成了中文。书中有些内容很有意思,比如说“道德是弱者为限制强者而发明的工具”*李国伟研究员耐心细致地指出,该语出自杜兰《西洋哲学史话》[1]“第一章「柏拉图」的第六段接近尾端”处。原书英文为:“Morality is an invention of the weak to limit and deter the strong”,李国伟研究员手中另一个中文译本(威尔·杜兰著, 陈文林译. 西洋哲学故事[M]. 台北:志文出版社, 1980)中译作“所谓道德,只是弱者想要维护自身,藉以限制或牵制强者所用的手段”。等等,特别是他在书的开篇写希腊的柏拉图、苏格拉底等哲学家,我对他们的思想很感兴趣*无巧不成书的是,就在李国伟研究员第一次接受我采访的第二天,我就在台北市台电大楼捷运站的旧书箱中发现了一本威尔·杜兰所著的《西洋哲学史话》。尽管这本旧书仅余不到400页(原本共500余页),但当我将这本拿给李先生看的时候,他还是啧啧称奇,认为我能发现这本书,也真是好运气。他不无炫耀地告诉我,捷运台电大楼站因为临近台大和台师大,周围多有资深学者居住,偶尔会有学者搬家时将一些旧书放入车站书箱,供需要之人取用。。

不过从大环境来讲,当时台湾对思想的管制非常厉害,年轻人感觉很苦闷。所以,作为思想活跃的小孩,我自然就想到脱离学校课程,来一点高层次的思考。而历史、地理等这种学科,特别是历史还是需要一点人生经验的,所以我自然而然地走向数学、哲学这类学科。其实按分数来说,我的化学学习最好,考大学时我化学考了96分,但我觉得化学不够刺激,数学则很有挑战性。那时候台大哲学系有一位很有名的教授殷海光,写了一本书叫《逻辑新引》[2],知名度很高。当时我有些年轻、单纯,就去看这本书,看完有点不太满意,因为他是哲学家出身,书里都是三段论之类的理论。不知道当时怎么找到一本集合论(关于当代数学中公设论之类的书),我看了就感觉这跟哲学家讲的逻辑不一样,这也在我心里埋下了种子。后来我进入台大数学系,虽然数学系师生不多,可从一开始要求就很严格,并一直维持下来。早期浙大的老师来接收(台大),有几位浙大老师就留了下来,他们水平很高;还有一两位台湾老师从日本留学回来,承袭了日本对数学的高要求,所以那时毕业相当困难,数学系学生压力也很大。

我(出国留学)为什么会选择学逻辑呢?首先要说的是:我们班女生数学非常厉害,从一开始我们就被打败了。大概20世纪90年代美国数学会会士中有两个女数学家都是我同班同学*张圣容(Sun Yung Alice Chang,1948—)1989、1990年度任美国数学会(American Mathematical Society,简称AMS)理事会理事(Members of Council),并于1989—1991年担任了AMS副主席。金芳蓉(Fan Chung Graham,1949—)于1989、1990、1991年三度任职理事。当时美国数学会还没有设立会士(Fellow)称号。张圣容和金芳蓉均为李国伟在台大数学系的同班同学。。当时台大数学系搞代数的老师多一些,所以我对代数学兴趣也比较高。1971年我申请出国留学时很担心,要是跟同班女同学碰到一起就很难成功,根本轮不到我们拿奖学金,如果拿不到奖学金是不可能出国留学的。当时美国经济也不太好,数学系奖学金的数额比前几年有所下降。以我当时的成绩,如果早一年申请,学校层次可能会好一些。除了代数还对逻辑感兴趣,我感觉自己如果申请逻辑方向应该不会跟实力超众的女同学“撞车”!当时我的同班同学——现在是“中研院院士”、美国科学院院士、普林斯顿数学系系主任——张圣容,她早一年去了伯克利大学留学。我们在同班同学中算是比较熟悉,她家离我家比较近,有时候学校活动,结束之后都是我做“护花使者”送她回家。所以我就写信给她,让她帮我问陈省身先生,如果要念逻辑方向,可以申请美国哪些学校?

阎:您之前就认识陈先生?

李:应该是在1964年或1965年左右,有一次陈先生回台湾,在台大医学院报告厅做了一个公开数学演讲,主要讲数学家柯恩1963年的工作*柯恩(Paul J. Cohen,1934—2007),美国数学家,因其在连续统假设以及选择公理独立性方面的工作获得1966年菲尔兹奖。,其中讲到选择公设与连续统假设。我当时念高一或高二,好奇地去听陈先生的演讲。什么叫选择公设?什么是连续统假设?什么是公设独立?我觉得非常神秘,就被吸引了,这也在我脑子里面种进一颗种子,所以大四时我感觉自己对逻辑有很大兴趣。我考上台大时要先去服两个月兵役,当时班里有一个台大物理系学生,我们聊天时他说陈省身是他舅舅。后来更熟悉之后知道,陈省身的父亲、姐姐和弟弟都在台湾凤山,陈省身的弟弟后来任台湾铝业公司总经理。这个同学是陈先生姐姐的儿子,陈省身是他亲舅舅。我大一时自己得到了数学的一个小结论,就跟这个同学说:你舅舅是著名数学家,能否帮我寄给他看看这个结论有没有意思?

阎:他真寄了?

李:寄了,陈先生还很客气地回了封信,信的原文我记不太清了,但是印象很深刻。信的大意是:你的研究很适合英国杂志MathematicalGazette*《数学杂志》(Mathematical Gazette)(季刊),1894年创刊,由英国数学协会出版、发行,主要刊载初等、中等数学知识及教学法方面的文章与简讯。,你可以尝试一下。不管他是看在外甥的面子还是其它什么原因,陈先生这封信对我的激励还是很大的。

有了这层关系,大学毕业准备申请到美国留学时,我就给张圣容写信,让她帮助询问陈先生。后来陈先生通过张圣容转告我可以申请到美国杜克大学旬菲德教授那里去。但我之前并不知道杜克大学,同时还申请了别的学校。当时威斯康星大学的逻辑很强,我申请了威斯康星大学,学校也给了我回信(不记得有没有奖学金)。但是杜克大学给我奖学金要早一些,我也答应了杜克大学,不能再反悔,就去了杜克大学,我是第一个去杜克大学数学系留学的台湾学生。因为台大数学系教得太深了,所以在杜克大学研究生一年级的课程考试我都超过了美国学生!

2 在杜克大学的学习

阎:您在杜克大学的学习又是什么情形呢?

李:我在杜克大学的学习,还有导师旬菲德先生对我的影响,也很有意思。我从台湾到杜克大学后,到学校书店里面去看当时美国都流行哪些书。我进门第一眼就看到满架子“红小书”*这里说到的“红小书”即“红宝书”,是“文化大革命”时期对毛泽东著作的称呼。,给我很大的冲击。那些书引起我很大兴趣,我就看“红小书”到底在讲什么、台湾怎么说等等。就在我留学前一年(1970年)台湾掀起了“保钓运动”,1971年4月在华盛顿有一个大游行,在这个关键时刻台湾留美学生发生了分裂,一批人认为只有共产党才能救中国,另一批人笃信国民党,其中也夹杂了台独势力,分裂很严重。我去美国时刚好没赶上这个运动,要是我早一年去美国留学,恐怕会卷入其中,也许人生是另外一个样子!

杜克大学中国留学生并不多,我就乖乖地学习,可是大环境引起我想要了解其它事情的兴趣。坦白讲,那时候我在数学之外花了很多时间。有一次我发现杜克大学图书馆有一大堆关于中亚的书籍,我很惊讶这么冷门的研究竟然有这么多人在做。常识中东西方来往的丝绸之路通常只提到商业,可绝对不可能只有商业。东西方交往和思想交汇,并不是人走过去了而已,不同种族和语言怎么互相沟通,中亚文化一定有很多精彩的故事。虽然我没有那么认真地通读,但我发现美国人很认真地做了许多关于中亚的历史研究,至少当时我在台湾没有见到有关中亚的历史研究,于是就对西方的专业精神非常敬佩。这对我是一种冲击,也让我认识到西方始终有这种学术(scholarship)传统,中国古代是没有的,我们有另外一种读书为了做官的传统,但对知识和学问没有那种认真到纯粹的态度。所以一直到现在西方的这种学术传统在我们这里都不能生根,学术动不动就跟权力和政治搅在一起,这是因为我们文化的基因很难更改。我花了不少时间在图书馆看书,自己也选购了一些书籍。那时纽约、波士顿会引进一些大陆出版物,我就订阅过大陆的杂志,比如《红旗》杂志。

阎:您看到的《红旗》杂志是中文版还是英文版?

李:中文版,是原版(从中国)引进(美国)的,我还从美国书店买了马克思和恩格斯的著作。读了这些之后我就发现:首先书中所讲的跟台湾宣传的完全是两回事,第二我佩服马、恩两个人作为知识分子的合作,历史上简直是非常少有!中国是“文人相轻”,而这两人是相互提携。我当时没精力读得那么深入,可是我学了他们的代表性选篇,就觉得这绝对不是简单地政治上相互谩骂,马克思的思想简直太深刻了!更重要的是,通过阅读这些东西,我慢慢了解了什么是辩证法、什么是唯物史观等等。之前台湾一讲到唯物好像就提到共产党,宣传是不好的事情,实际上他们根本不知道什么叫唯物。认真阅读西方的哲学传统及其发展历史,我发现做科学研究必须是唯物主义,科学必须要以物质为基础,而辩证法则提供给我们矛盾的思想。当然数学推导如果有矛盾是不行的,这是形式逻辑体系的重要方法!这就给我一个很大启示,那就是学数学你首先要“钻进去”,数学方法比别人高明,然后再“跳出”书之外看数学,这是人类一种非常有效的方法。用这种方法再加上历史眼光来审视数学及其发展进程,你会发现:每一次矛盾严重的时候其实就是认识要提升的时候,因为旧概念已经容不下了。通常一个小的东西,比如定理证明之类,用矛盾可以推翻。但是一个大的知识体系,矛盾发生的时候不是要把整个体系推翻,而是如何扩充体系并将矛盾容纳进来。所以,矛盾或者说冲突(不见得是形式上的,也可以是概念和认识上的不能融洽在一起的东西),变成了数学中非常重要的前进动力!

说到哲学,我也并不是哲学系科班出身,而是在自己学习数学过程中,慢慢形成了对知识发展和人类历史的世界观(world outlook)。当然,学习数学要很好的专业知识基础,但我学习数学差不多都会问一问知识的来龙去脉怎么样,在整个知识架构里面有什么承前启后的作用或重要性等等,我喜欢方法论以及历史跟哲学的混合。纯粹的学院式哲学,像分析哲学,搞得那么琐碎,我觉得也很无聊,一点都不感动人。当然,我们说感动或不感动都没有办法形式化(formulization),就好像罗塔说数学美不美是没办法形式化的。可是你知道它是不是真讲到你心坎里了,(如果讲到你心坎里了)你就会觉得知识就是这么发展的。那么这种哲学是有意义的!分析哲学在20世纪初有重大作用,后来就慢慢变成类似“经院哲学”,讨论问题也越来越琐碎。反而最近这二三十年,因为电脑和人工智能兴起,再配合心灵哲学的发展,分析哲学又有了新的生命力。

我的导师旬菲德有一本集合论讲义,包含了当时最新的发展,大家都认为他组织得非常精炼。他的组织能力非常强,我们上他的课记下来的笔记都非常条理,这个对我影响也非常大。他出了一本逻辑教科书,《数理逻辑》(MathematicalLogic)[3],在学术界非常受欢迎,也非常有名。这本书和他的授课,对我最大的影响就是他认为逻辑就是数学的一个分支,而完全不谈逻辑和哲学的关系。一般认为逻辑跟哲学是不能脱离的,但是他认为数理逻辑(中文常常翻译为“数理逻辑”,但我认为叫做“数学逻辑”更好)就是数学学科的一个分支,只不过研究对象是最基础的概念、集合,所使用的工具已经不是微积分,而是广泛地依靠组合性的思维、符号、规则和系统的关系等等。他认为这是一套纯粹数学的研究。

阎:这是他的认识论?

李:他从来没有这样讲,但通过他所表现出来的意思以及使用逻辑来做的事情可以判断。我回台湾后很久都没有机会教逻辑课程,后来在哲学系开设逻辑课。我从美国回来跟别人讲逻辑是数学的一个分支,跟数学其他分支一样,但很难说服别人。不过好在我有自己的本领,可以不被别人压倒。如果没有我这种自制力,又没有别的事情可以做,就会封闭得很难受。

阎:如果您,包括您的导师旬菲德先生走那种纯粹哲学的路子,可能您后来的发展就不会是这样了?

李:当然,那是非常专技性的、纯粹的、完全形而上的,和数学结合不那么紧密。我跟旬菲德教授念博士的时候,陈先生所讲的(证明公理化的集合论、某些公理的独立性等)已经接近尾声。旬菲德教授对别人工作的总结研究受到数学界的特别推崇,他自己的研究则是在递归论(recursion theory)领域,也是我博士论文的方向。递归理论是关于抽象计算和演算方法的理论,比如我的博士论文研究演算的对象,是在一种很抽象的高类型上(higher type)。拿到学位之后我想:为什么总在“云中”搞这个计算,就想跟旬菲德教授谈谈。其实我跟他谈这种事情的机会也并不多,他比较内敛,你如果不跟他讲,他也基本上不怎么跟你谈。我跟他谈话感觉很不好。打个比方,我去跟他谈怎么打仗,可他给你讲整个战略,但我只是一个小兵,连战壕都还过不去!可是没办法,我只能慢慢去反省。我就学习了集合论,但对集合论兴趣并不是很高,还接触到图灵的计算和机器理论,这是我在大学里完全没有听说过的。正好当时旬菲德教授做了关于希尔伯特第十问题的系列演讲,内容是用算法来确定整系数任意多变元多项式有没有整数根。我把他的演讲内容记录下来,出了一本中文小册子。当时我对这种演算方法印象很深刻,后来就慢慢往这个方向发展。但是在台湾做这方面研究会比较孤独,也没办法维持下去。

当时美国贝尔实验室黄光明研究员到台湾来,通过他我知道了组合学,我就想起来高中跟同学一起做的内容就属于组合数学。高中那时候我经常会研究一些不属于课本的内容,没有人告诉我对错。我打听到“中研院”有一个数学研究所,就把研究结果写信寄给所长。但石沉大海,杳无音信。一直过了十几年,我到所里面工作,(可能是)清理仓库时在一个夹子里看到了我当时写给所里的信。大概当时他们看是年轻人的来信,就放在夹子里没有理会。我在数学所也快40年了,也当过副所长、所长,对年轻人(信也好,会面也好)虽不能说特别重视,但不会轻易不予理会,特别是年轻学生。当然一些社会人士号称三等分角之类就另当别论了。只要是年轻人来信,我都会适当地给予鼓励。

回台湾后第一年,我在数学所办的杂志《数学传播》上出了几个问题征答。其实我自己并不知道答案,只是从数据能揣测出大概答案是什么方向。建中有一个高中生寄来了解答,我就跟研究室同事商量,这位同事是麻省理工毕业的博士,我们都很难判定学生的解答,要么他是在胡说八道,要么就应该是天才。我认为唯一办法就是请这位高中生来面谈,否则无从判断,这样就把小孩约了来。一谈之下,我们都感觉这位高中生将来成就肯定在我们之上!这个小孩就是哈佛大学教授、“中研院院士”姚鸿泽(Horng-Tzer Yau)!

阎:那他应该算您的门生了?

李:其实人家不碰到我们也一样能够这么优秀!

阎:但是比较这和您高中时给“中研院”写信两件事,显然您做的更好!

李:因为当时我有这种眼光,希望青出于蓝而胜于蓝,要提携年轻一辈。毕竟没有因为我们看不懂就把他的解答直接扔掉,而是请他来谈谈有什么想法。他家里没有数学背景,但他很聪明,非常有天赋,中学时他水平已经超过了老师的讲课范围,就自己读微积分,上台大数学系应付学校当然没有问题。后来到普林斯顿大学研究数学与物理交叉学科,导师是利布(E. H. Lieb)教授。他真正登上研究巅峰是在纽约大学做博士后,跟后来拿到阿贝尔奖(Abel Prize)的瓦拉德汉(S. R. Varadhan)教授做研究。现在姚鸿泽的工作主要以概率论、统计力学和量子力学为主,在该领域内属于世界顶尖水平,得了麦克阿瑟天才奖,也是《数学年刊》(AnnalsofMathematics)编委、“中研院院士”和美国科学院院士,是现在年轻一辈数学家中最厉害的。我想这种天赋的学生不在于我们当初的帮助,人家迟早会冒头!当然,对人生,对我来讲,能够跟他有这么巧妙的交汇,也是一个有趣的美谈。我间接听别人说:姚鸿泽提起到我们的会面对他是一个很正面的鼓励。

3 从数学到数学史

阎:回顾您的经历,还是可以看到“种下种子、零散接触、悄悄酝酿”的发展过程。

李:是的,一个人的思想和习惯是应该从一些元素慢慢酝酿,就像酿造一样,你很难确定将来是什么方向,比如我的哲学、历史都不是科班训练出身,而是自己慢慢形成的。当然,这种做法也有弱点——如果你不是科班出身,有些规矩不是很明白,但长处是可以不受那些既有规矩的限制。另一方面,任何领域中如果有最想了解、从心里面想弄懂的问题,你就会想尽一切办法弄明白,就会受到启发和启示,这才是真正的动力。

阎:您是怎么开始数学史研究的?

李:我上中学时台湾基本上没有人搞数学史,只有一些零星概念、小故事,谈不上系统的数学史研究。记不清是我上高中还是大学时,台北商务印书馆有时会出一些风渍书*因为台风过后浸水或者某些破损的原因,这些书被称作风渍书,通常会打折出售。。有一次我买了一套李俨先生的《中算史论丛》[4—8],我才知道了中国古代数学的发展。但这本书是一个论文集,并不是很系统。在美国留学时,正好克莱因*莫里斯·克莱因(Morris Kline,1908—1992),美国数学家、数学史家,其出版的《古今数学思想》(Mathematical Thought from Ancient to Modern Times)及《数学:确定性的丧失》(Mathematics: The Loss of Certainty)等在数学圈内享有盛誉,见参考文献[9]。出版《古今数学思想》,我就买了一套慢慢看,才知道原来数学的历史也有一套理论。

阎:是英文原版吧?我记得是20世纪70年代初出版,您当时正在杜克大学读博士?

李:对,第一版刚出来我就买了一套,现在就在我家书架上,大概很厚要一两千页,当然不可能卒读了。但从希腊部分到中世纪以及后来微积分部分我都好好地读了,有些地方还读得比较细。总而言之,这套书给我很大启示或者冲击,人家纯粹是从内史或从数学家角度来研究数学史。后来我又慢慢看了一些数学外史书籍,比如数学与周围环境关联等等,自己的想法也就慢慢地变化。1976年我拿到博士学位回台湾后看到了钱宝琮先生关于中算史的书[10],当然这本书更系统一些,还看到了他校对的《算经十书》[11],也看到了翻译成中文的李约瑟关于中国科学技术史的研究[12],其中特别引起我注意的就是保其寿*保其寿(生卒年代不详),清朝南通人,在中国传统的纵横图(幻方)方面有深刻创新。的一个图的标号问题。李约瑟引了几个标号,从数学上来看比较平常,并没有什么深度。可是我看到李俨《中算史论丛》里有一篇文章讲中国纵横图论,引了很多图,有些很有深度,反而李约瑟引用了最不起眼的图,其他意义更复杂、更深刻的图他并没有引用。我就认真看李俨先生书中的图,突然灵光一闪:如果用现代图论语言对这些图重新建构,可能会有一些新结论。我对这些旧的史料有兴趣,但不仅仅研究其历史,而是要古为今用。旧题材可以启发我们灵感,产生新课题,从而让旧材料焕发新生命,这是我最大的兴趣。从这个角度来看,保其寿的工作是在19世纪90年代左右,那时欧洲纯粹数学很先进,但组合学、图论都还难登大雅之堂,因此欧洲没有能与保其寿相提并论的工作。所以我就用现代图论思想和理论来解释保其寿的工作。唯一遗憾的是,李俨先生的图跟原图并不是一模一样,任何与原图不一样的图就可能带入了作者个人理解。因此我就研究了保其寿的可能做法,到现在,除了一个图以外,其他所有的图我都给出了系统结论。

阎:您怎么知道李俨先生的图不是原图呢?

李:我判断李俨先生的图并不是原图,因为他使用现在的文字写了一个标题或注释加在图之上。我从现代图论思想出发写了一篇论文,当然那个时候纯粹是为了好玩。刚好国际数学史每四年一次的大会1987年在伯克利召开,我就申请并参加了大会。当时大陆年轻学者无法到国外开会,不过在这次会议上,我遇到了中国数学史与科学史界几位老先生,比如李迪、戈革、梅荣照、沈康身和白尚恕等诸位先生,他们都对台湾搞中国古代数学史感到好奇。我宣讲了研究结果后,李迪先生给予了不错的评价,他说:这些资料和史料我们都掌握,以前觉得没什么了不起,也从来没用这种角度来理解和解读,你的结果很有启发性!当时我是年轻人,能得到数学史前辈如此高的评价,对我也是莫大鼓励。大陆在“文化大革命”后出现了人才年龄断层,我是学数学出身并搞数学史,那些老先生给了我很多鼓励,就建立了这样一种友谊。他们这些老先生的学生辈,有的跟我年纪差不多,有的小一点,通过这层关系也开始交往认识,这样就跟大陆数学史界建立了联系。我最早见到韩琦的时候他还是研究生,还有数学所李文林、天津师大李兆华、自然科学史所王渝生,还经常在国内外科学史和数学史会议上与刘钝碰面。另外要提到郭书春先生的《九章算术》研究,他对史料的考证,对整个脉络的把握和见解是非常通的,其实我跟他见解基本上差不多。郭书春是从历史脉络上去论述,虽然中国古代数学家没有形式逻辑体系,但你能说刘徽头脑中没有逻辑吗?刘徽当时不见得知道自己这一套叫逻辑,但就像余英时所说肯定有其内在合理的思路。这一辈老先生我认识很多人,1988年第五届国际中国科技史会议在美国圣地亚哥召开,程贞一教授招待大家,在我住的宿舍里拍了一张照片(其中台湾学者只有我跟洪万生两个人),这张照片被很多人放进了著作里。

4 学术、行政及科普工作

阎:请问您如何处理行政和学术的关系?

李:这是一个很现实的问题。当时李远哲就任“中研院”院长后,我曾担任“中研院”总办事处处长,其实就相当于“中研院”秘书长,负责全院事情,负担非常重!李远哲在外面的一些活动,我也得一起出席。我做总办事处处长3年,卸任后行政事务就比较少。人有时要有一个取舍,那3年专业研究当然受到了很大影响,因为人的精力毕竟有限。但是,我也经常给学生讲这个道理:不必从头到尾都拒绝从事行政和管理事务。因为只有参与这些事情,你才能更了解现实社会。如果年轻时没有这些经验和经历,年纪大了后可能有些事情就不理解。如果有机会,年轻人还是应该有一些做事的历练。

从副所长开始,我大概有15年跟行政关联比较多。但数学研究要自己付出相当多精力,如果再这样下去,就会伤害自己根本的学术工作,所以我50岁之后就退了下来,之后回归学术研究又15年直到现在。回归学术研究后,也会有一些事务性工作,但都是学术委员会之类,自己并不直接承担行政事务。其实当初年轻时,我并不是特别有意要做行政。我刚从美国留学回到台湾,也有人劝诫我说年轻人要好好做学问,有些贬低做行政的意思。我开始也想做好学术就行了,可后来发现如果周边环境管理不好,生活和学术都会受到影响。如果让我来做也不见得比他们差,后来就不逃避,而是直接接受(做行政)这些事情。也许我从小喜欢在同学中带头,做事和管理比较条理,对后面也有一定影响。

怎么分配时间,我觉得没有一定章法,因为每个人环境都不一样。分配和管理时间不一定都是计划好的,但在某种程度上,你要了解现在事情的进程。我有一个好习惯,就是手头有一个大的行事历*行事历是台湾叫法,在大陆通常叫日历。,各种安排事先都记好,随时看一看,头脑里就对进程有一个大概了解。时间上的管理我觉得很要紧,这是一个。另外,我电脑中有一个文件叫“to do list”,文件里记着要做的事情。

阎:那是一个APP吗?

李:不是,我自己简单弄的word表格*尽管李老师说不是一个APP,但我在网上搜索了一下,竟然真有“to do list”这个应用!!比如以前常常要出去演讲,公开演讲这种事情放在一个区域,另外一些非做不可的事情放在一个区域,两大区域分开,做完的事情就改变颜色调到后面去。一项任务什么时候接到信息、什么时候要完成、主要内容是什么、联络人是谁,经常看一眼,心里面有数,做事就会保持一个节奏,这是我管理时间的方法和经验。至于说时间的碎片化,需要慢慢地练习如何利用空档时间。比如中午时间很短,要写作基本上不可能,这就需要练习把精神收回来,心里去思考一些事情。比如写文章,我真正落笔写文章时很快,但这个主题可能已经想了很久,平常脑子里就不断地想,落笔时不见得所有细节都想好了,但基本框架都有了,自然而然能有一个大的方向。

另外一些事情有一个特点,比如我参加科普杂志的活动,会有一个固定时限。如果你只是泛泛地要写一本书,那就会一直没有时限地往后推下去。有时限要求的事情要好很多,因为你可以不断地检查,“check list”。所以要选择这种有期限(deadline)的事情,给自己设定一个期限,跟火车到站感觉一样。一站一站这样做下去,然后累积起来就很可观了。这些都需要培养训练自己管理时间的方式和方法。我每天早晨去上班,在捷运*捷运是台湾地区对地铁的称呼。里面,脑子里就在想今天要做什么,这一两天要做什么,这个星期要做什么,已经形成了一个习惯。

阎:您出版了很多数学以外的书,有译著,有自己写的。是不是就像您刚才说的,平时一直在构思,等真正写起来就要快得多。

李:对,人家跟你约稿,材料一大堆,但没有人跟我约稿说要写什么、什么时候完成,我就没有积极去写。如果有一个比较明确的目标,我就会尽快组织材料动笔去写。我觉得还是要有人在后面逼着你去做事情,如果没有这些外在的东西,就需要自己定一个比较明确的目标。

阎:也就是说您是以数学研究为主,如果有其他事情,在一段时间里就会以这件事情为主要目标,等做完之后,再回到数学主线上。

李:对,尤其是数学哲学,最近十几年其实做得比较少,早期还比较多。现在退休了,未来可能会再回到这个方面,多做一点工作。

阎:20世纪八九十年代,您做数学哲学比较多,退休之后准备继续做这些研究?

李:是的,经过这么多年,脑子里有一些想法也酝酿了一段时间,可以整理一下。

阎:有些人将翻译看作是不讨巧的差事,特别是翻译过程中的揣摩原著意图、意译还是直译等众多问题也令年轻人望而却步,这方面大陆在科普方面好的译著确实不像上个世纪那么多,您也出版了许多广为流传的译作佳品,请问您是否愿意分享一下翻译方面的经验?

李:这方面我觉得台湾确实做得还不错,20世纪80年代末90年代初,我们帮“天下文化”出版公司搞了科普翻译,对台湾科普书籍的出版有一个很大刺激。这个已经搞了快25年了,最近20年台湾好的翻译作品不断涌现,其中包括许多很专业的翻译著作,应该说台湾科普译著的平均水平要好于大陆。另外,台湾的很多译著作者都有在美国生活的经验,比较了解美国文化背景,大陆某些译著翻译得比较生硬,可能是对别人生活习惯不清楚所导致。

我们当年做这些事情都是义务的,比如参加《科学月刊》几十年的活动。年轻时我就有一种使命感。我上高中时,有一些比我们高三四届的台大学生给报纸科学版专栏写稿,我记不太清怎么跟他们联系上的,就是帮忙做点事提供一点材料。上台大后,数学系功课压力很大,就没有参与这些事情。当时留美学生搞《科学月刊》,不久因为“保钓运动”编辑部核心部分搬回台湾。我当时正在服兵役,看到这个刊物一下子就喜欢上了。一次美国《新闻周刊》(Newsweek)有关于天文方面的报道,我把它翻译出来投给《科学月刊》,就刊登出来了。我在美国留学期间跟这个刊物没什么联系,回来后也没有直接接触。若干年后,台大数学系一位早我三年的学长曹亮吉不知道怎么晓得我会舞文弄墨,就带我进入了《科学月刊》。曹亮吉是《科学月刊》原创人之一,后来也写了很多科普书。虽然现在他不再更多地从事编辑活动,但是这么多年始终在参与这件事情。

阎:《科学月刊》现在还在发行吗?

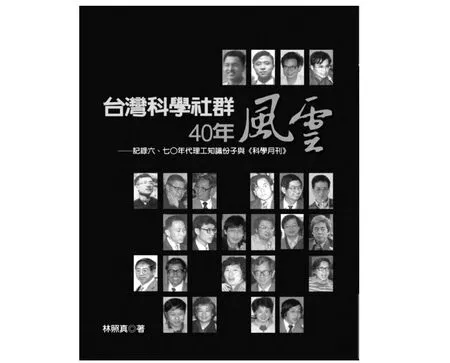

李:还在发行,这是台湾少数持续发行超过40年以上的刊物。不只有数学文章,还包括了其他领域的文章,是一本科学刊物和科普杂志。现在回过头去看台湾过去40年的科学界和知识界,《科学月刊》和科学月刊社这个群体是很重要的。早年活动比较活跃的时期,其实科学月刊社本身就是活跃的科学家群体,对当时台湾我这个年龄的科学家的交流、活动产生了非常积极的组织性作用,有一本书[13]中提到了这些。这本书一般人大概不知道,要了解那个年代科学家的科学活动,这是一本非常好的书。

阎:封面上有李远哲,上面这位是您吗?

图2 《台湾科学社群四十年风云》一书封面,倒数第二排右二为李远哲,其上为李国伟

李:是的,我那个时候稍微胖一些。这本书的作者,林照真是台湾《中国时报》记者,现任台湾大学新闻研究所所长。这本书对了解台湾的科学界非常重要,科学月刊社是我们成长的一个很重要的团体。我们这一代人,很多人是从大陆来的,属于精英阶层,家庭背景也各不相同,不同思想和文化的激荡对学术发展非常重要。后来我去“国科会”做事,一开始就能做,原因是我不仅懂数学,跟其他学科也能对话,了解台湾科学界走势,这跟我参与科学月刊社活动是分不开的。现在年轻一辈,气氛和环境都没有我们当时那种氛围了。但这是时代历史的改变,也无可奈何。

阎:是不是因为价值取向不一样了?

李:也不能简单地这么讲。现在社会环境跟当年不一样,想要知道和获得的东西也不一样,我觉得很难去对比。只不过刚好当年这批1945年到1950年出生的科学界很多人文化素养很高,知识很广泛,科学月刊社内部互动就非常有意思,其中很多人后来成为台湾科学界和政界重要人物,比如李远哲、刘兆玄等都曾参与过科学月刊社活动,刘兆玄当年还当过科学月刊社社长。李远哲回到台湾找我去当总办事处处长,也是通过科学月刊社里面人的介绍。之前我跟他虽然见过,但都是很普通的见面,交情并不太深。

阎:可以这样理解吗:科学界精英组成了一个团体,虽然分属不同学科,但内部都可以对话交流。

李:是的,我们很多对话往往并不局限于技术层面,话题很广泛。比如李远哲中学在新竹高中,校长辛志平先生是大陆过来的,做新竹中学校长好多年,新竹中学毕业生都非常推崇老校长,社会评价也非常高。李远哲年轻时读了很多人文方面的书,他本人跟我说看过苏联时期很多文学作品,也公开表示对居里夫人非常推崇,他的人文素养是在中学期间培养的。回忆我的人生,参与科学月刊社是非常重要的事情,我多年来对科普、翻译等保持着一贯热忱和使命感,跟这段经历也有关系。前些年我在北京自然科学史研究所有一个公开演讲,讲到关于科学月刊社的事情。直接参与科学月刊出版编辑事务的张之杰先生,写过一篇长文介绍科学月刊以及台湾整个科普事业。总体来说,如果要研究台湾过去的科学活动,《科学月刊》不仅是普通杂志,而是一个非常重要的刊物。

阎:除了出版《科学月刊》,这些科学活动对于台湾整个科学界也有作用?

李:是的,这就是我讲的搞科学史一定不要只看表面现象,表象之下的网络及其活动是很重要的。

阎:当时这些科学家怎么联系?通过信件还是电话?

李:我们每个月有一个固定聚会。《科学月刊》最主要的发起人也是创办人林孝信先生*林孝信先生于2015年12月20日去世,享年71岁——李国伟注。,他在台大物理系毕业后到芝加哥大学留学。留学期间,他产生了创办一个科普刊物的想法,并努力推动,跟苦行僧一样非常有毅力。他先联络留美学生,并利用假期遍访美国各地留学生,包括项武义先生,拜托他们赐稿。那时候还没有网络和email,他就搞联络信,写信寄给一个人,收信人加上自己的信息再寄给下一个收信人,就这样建立了通信网络。不巧刚好碰上保钓运动,留学生的热情就搞到政治活动上去了,大家正好利用他建立的网络来通信,于是国民党就认为他是政治活动组织者(他本人思想也稍微偏左)。于是林孝信就上了国民党的黑名单,护照被没收,成了没有身份的“黑人”,学业也被迫中断。在芝加哥大学教授李远哲及留学生支持下,林孝信在芝加哥开了一个书店,才得以继续滞留美国。但他在黑名单上17年不能回台湾,人生也发生了很大变化。他知识非常渊博,数学也很好,一辈子为了理想而摩顶放踵,这说明有人是不功利的,就是认真地在做事,通过他做事的认真态度就会激发其他人热情。需要让年轻人看到这样的样板人物,说明确实有人能做到这样的事情。

阎:林孝信他一直推着大家往前走?

李:他不见得一定是明确地推着大家,可是其他人袭染到他做事的这种精神后,就会在各自不同岗位上做自己认为是正向的事情。所以,人的影响不一定是像老师教学生一样,也不一定说必须要照着样板来做,只需要把这种精神传播出去,感染别人,每个人有不同的天分和发展,好的事情就会激起正面力量。如果有人总是听不进去,那就听不进去吧,但我们要选择好的那一面,希望这个力量能更兴盛。

台湾那么多杂志停刊了,《科学月刊》一直坚持了下来。2010年《科学月刊》40周年时搞了一个调查,40年来没有脱刊的台湾杂志不多于5本,《科学月刊》是其中一本[14]。这说明《科学月刊》有其核心价值,而不纯粹是一个出版品,否则不能坚持这么久。早年间,在科学月刊社活动中,我曾说别觉得这个杂志卖得很便宜,还不知道在哪里买,其实所有参加事务的教授都是义务的,许多教授、科学家投入了大量精力,经营这项事业包含了太高的无形成本!所以,你要研究中国近现代史,这本刊物应该是一个非常重要的部分,环绕着《科学月刊》的台湾科学界的历史,绝对是一个非常重要的题材。

致谢非常感谢李国伟研究员及“中研院”数学研究所的邀请与资助,李国伟研究员先后十余次对本谈话稿进行深入细致地审查和修改,作者从中受益颇多,在此表示诚挚的谢意!

1 威尔·杜兰. 西洋哲学史话[M]. 台北: 协志工业丛书出版股份有限公司, 1955.

2 殷海光. 逻辑新引[M]. 香港: 亚洲出版社, 1969.

3 Shoenfield, J.MathematicalLogic[M]. Massachusetts: Addison-Wesley Pub. Co., 1967.

4 李俨. 中算史论丛(一)[M]. 北京: 科学出版社, 1954.

5 李俨. 中算史论丛(二)[M]. 北京: 科学出版社, 1954.

6 李俨. 中算史论丛(三)[M]. 北京: 科学出版社, 1955.

7 李俨. 中算史论丛(四)[M]. 北京: 科学出版社, 1955.

8 李俨. 中算史论丛(五)[M]. 北京: 科学出版社, 1955.

9 Kline, M.MathematicalThoughtFromAncienttoModernTimes[M]. Oxford: Oxford University Press, 1972.

10 钱宝琮. 中国数学史[M]. 北京: 科学出版社, 1964.

11 钱宝琮校点. 算经十书[M]. 北京: 中华书局, 1963.

12 李约瑟著, 《中国科学技术史》翻译小组译. 中国科学技术史(三)——数学[M]. 北京: 科学出版社, 1978.

13 林照真. 台湾科学社群四十年风云——记录六、七〇年代理工知识分子与科学月刊[M]. 新竹: 交通大学出版社, 2009.

14 李国伟. 谈台湾的《科学月刊》与科普出版. 科学文化评论. 2010. (6).

Shijiazhuang050018,China)

FromMathematicstoHistoryandPopularizationofScience——AnInterviewwithProf.LihKo-Wei

YAN Chenguang

(DepartmentsofMathematics,SchoolofScience,HebeiUniversityofScienceandTechnology,

Professor Lih Ko-Wei has worked in fields ranging from mathematics to philosophy, history, sociology, and made many outstanding works in the popularization of mathematics. According to his own experience, professor Lih recalled how he entered mathematics and how he shifted to history of mathematics. Furthermore, centered withScienceMonthly, he remarked some scientific activities in Taiwan during the second half of last century.

mathematics, history of mathematics, popularization of science, Lih Ko-Wei, Science Monthly

2016- 08- 16;

:2016- 12- 15

阎晨光,1977年生,河北邢台人,理学博士,河北科技大学副教授,研究方向为近现代数学史,Email: ycgvbst@163.com。

国家自然科学基金(项目编号:11671117);河北省软科学计划项目(编号:164576156D)。

N092

A

1673- 1441(2017)01- 0096- 15