抗战时期的国防科学技术策进会

2017-09-13徐凡

徐 凡

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

抗战时期的国防科学技术策进会

徐 凡

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

国防科学技术策进会是抗战时期国民政府成立的科学动员组织。该组织在鼓励动员科技工作者从事国防工业技术发明及仿造,筹划国防工业建设方针,宣传推广国防科学,推动与国外的科学技术合作,加强各相关机构之间的联系等方面起到了一定的作用。本文依据相关档案记录、报刊文献及其它资料,梳理了该组织的成立经过、组织情况和主要活动,并对该组织的作用及消失原因做了简要分析。

抗战时期 国防科学技术策进会 科学工作者

进入20世纪40年代,随着抗日战争陷入僵持阶段,大后方的形势逐渐稳定下来,蒋介石及国民政府开始重视科学技术在国防事业中的作用。1941年蒋介石提出“无科学即无国防,无国防即无国家”,要求“一切学术以国防建设为中心”,要使“我们的四周围,凡是耳目所能接触到的,无不是提倡国防科学的热烈空气,青年与国民的求学服务,都能以促进国防建设为中心”[1]。按这一指示,国民政府发起了“国防科学运动”,举行了诸多宣传推广活动,政界、学界众多名流纷纷撰文,一时之间声势巨大。而1941年底太平洋战争爆发后,大后方对外交通基本断绝,外货供给困难,如何生产出足够的工业替代品,成为了国民政府急需解决的问题,解决这一问题的关键在于发展各类工业技术。联络协调有关国防科学技术各机关,动员科技工作者从事技术发明和仿造是当务之急。国防科学技术策进会正是在这样的背景下成立的。

1 成立

1.1 筹备经过

1942年2月1日,蒋介石手令教育部长陈立夫,要求拟定有关国防科学运动实施方案,并附有日本方面的《科学技术新体制确立要纲》一件,以供参酌[2]。3月7日,陈立夫向蒋介石上呈所拟定的《国防科学运动实施方案》,涉及国防科学的推广、提倡及动员等方面。关于国防科学的动员,陈立夫建议成立“国防科学技术委员会”统筹此事。委员会直属国防最高委员会,设正、副主任委员各1人,委员11至15人。任务包括集合专家研究重要国防技术问题、促进工厂与研究机关合作、促进工业生产合理化与标准化、联络国外科研机构、征求科技人才、统筹推广国防科学运动等[3]。

蒋介石3月11日回电,大体同意了陈立夫的方案。他特别指示,“国防科学技术委员会”改名为“国防科学技术策进会”,直属国家总动员会,由国家总动员会会长与教育部长分任正副会长[4]。

陈立夫接令后,即着手拟定国防科学技术策进会组织规程,于4月4日呈上所拟草案,并建议在国家总动员机构未成立以前,策进会“拟暂直属于国防最高委员会”[5]。5月国家总动员会议正式成立,蒋即指示陈立夫,策进会应按前令隶属于国家总动员会议,并要求陈照此修改草案相关条目[6]。陈立夫接令后即着手修正该草案,于6月17日呈于蒋介石[7]。蒋阅后,于7月5日回电,进一步说明其对策进会职能的设想,要求策进会专重与国防关系最大的学术:

查所拟国防科学技术策进会规章职掌与我理想不符,我的理想专重与国防最有关之学术,例如机械发动、机电、电气化、化学、重兵器等,以及飞机、战车、潜艇之制造,人才与学术之策进培植、调查登记、收罗分配任用,并与设计局工作联系,能使国防工业如计实施也。兹将原草案随文发还,希照此与国家总动员会议会商,重拟呈核为要。[8]

依照蒋介石指示,陈立夫即致函国家总动员会议征求意见[9]。国家总动员会议于7月14日召集教育部、经济部、兵工署、资源委员会及航空委员会代表,会商国防科学技术策进会组织规程,讨论出五条修改意见[10]。陈立夫对草案进行修改后,与拟定的委员参考名单一起呈给了蒋介石[11]。但蒋介石对该草案仍极不满意,严词批评,要求陈立夫“将前批加以检讨,积极推动,以期完成科学之建设为要”,同时指示该会常务委员不可兼任,“应专心办理此事”[12]。照此指示,陈立夫拟定了甲乙两个方案:

谨签呈者,奉钧座上月未铣13597号侍秘代电敬悉,兹谨拟具(甲)(乙)二案敬请鉴核示遵:(甲)案:国防建设研究院业已成立,为求军事与技术密切配合,拟将国防科学技术策进会工作并入该院。(乙)案:仍组织国防科学技术策进会,除各部会代表为当然委员外,聘任委员二十三人至三十一人,优其待遇(依国防建设研究院例),使之专任,并召下列各组研究实际㈠机械㈡发动机㈢电气㈣化学㈤矿冶㈥土木㈦重兵器㈧飞机㈨战车㈩潜艇。[13]

10月14日,蒋介石回复陈立夫,指示“国防科学技术策进会仍应照所拟乙案办法组织”[14],并要求陈立夫研究此事可否与朱家骅主持的中央研究院合并办理。蒋介石还对策进会的组织规程草案提出了五条修改意见,包括会长由国防最高委员会长兼任、总干事由教育部长兼任、常务委员应将中央研究院院长或总干事及资源委员会主任加入在内等。10月16日,陈立夫对策进会的组织规程草案作修改后,再次上呈给蒋介石[15]。

在此期间,9月28日,蒋介石就将来建设国防工业的方针一事致电经济部长翁文灏、教育部长陈立夫、兵工署长俞大维,指示“将来建设国防工业之方针为㈠发展国防科学运动㈡储备工业与科学人才,可分为下列二项(1)调查登记国防工业各部门现有之专才,并择其最有成绩经验之专家使先负责主持筹备(2)训练新人才”[16]。蒋要求3人“共同研讨,拟订具体方案,限一个月内呈报”[16]。翁文灏等3人办理此事期间,10月15日,蒋介石又发手令,提出“对于化学及电气等研究所及教育机关,应设法予以充实”,要求他们呈报具体计划,并呈报“本十年内产生可产生应用之人才及其程度”[17]。翁文灏、陈立夫、俞大维将此二事合并办理,经商议后,于10月26日联名呈上了3人所拟定的《发展国防科学运动及储备工业科学人才初步方案》,内容包括发展国防科学运动、推广国防工业及科学技术之研究、培养工业及科学人才三个方面。其中涉及到了国防科学技术策进会,方案提出“国防科学技术策进会一面为国防科学运动之推动机关,一面为国防工业建设及科学技术之设计机关”[18]。蒋阅后,对策进会的工作方式做出指示,要求策进会不必另设独立机构,所拟定各项业务交由相关机构办理即可,并经常切实联系。实际上确定了策进会的工作以设计及联络为主:

国防科学技术策进会不必另设独立机构,所拟发展国防科学运动各项业务可即由教育、经济、军政三部及航空委员会各主管,拟定具体办法,经常切实联系,由教育部主持。并于每年六月及十二月两次定期开策进会,研究指导进行。[19]

至此,从定位、职能和工作方式,蒋介石一步步指示,确定了国防科学技术策进会的基本框架。

1.2 成立

遵照蒋介石的指示,1942年12月23—26日,国防科学技术策进会在重庆中央图书馆召开第一次会议,正式宣告成立。会议参加者阵容庞大,以政府机关计,有行政院、军政部、教育部、经济部、粮食部、交通部、政治部、社会部、国家总动员会议、中央设计局、海军总司令部、资源委员会、航空委员会等部委的负责人。研究机构方面有中央研究院、北平研究院、航空研究院、中央工业试验所的负责人及部分研究所所长以及兵工署、资源委员会及各大学所属的研究所(处)代表。国防建设研究会、工业设计委员会、国父实业计划研究会、中国科学化运动协会等团体也派人参加了会议。此外,后方部分大学的校长及理工学院院长也出席了会议。依据相关档案,计有93人出席[20]。可以说科学技术及国防工业相关的部门和人物都参加了会议。会上各方面代表纷纷讲话,如朱家骅讲科学与国防之关系,杜聿明讲在缅甸机械化部队作战经过等[21]。12月24日,与会人员讨论了国防科学技术策进会的章程。12月26日,会议通过了国防科学技术策进会章程及工作纲领,并选举翁文灏、陈立夫、何应钦、俞大维、叶企孙、竺可桢等21人为理事,大会随之闭幕。

1.3 策进会成立中的美国及日本影响

上文所述,蒋介石手令陈立夫拟定国防科学运动实施方案时,曾随文附有日本方面的《科学技术新体制确立要纲》供其参考。陈立夫在随后上呈的《国防科学运动实施方案》中指出:

关于国防科学之动员,各国皆十分注意。美国在两年前已组织“国防研究委员会”,去年又成立“科学研究与发展部”直属于大总统,与“生产管理部”“民众防护部”、“陆军部”“海军部”合作,其职能为发动及补助各种研究计划,以求得国防所需之新材料及新方法,并推进与国防有关之科学研究。敌人日本方面在“科学技术新体制确立要纲”中,决定创设科学技术行政机关名曰技术院,直属于内阁,另为协议关于科学技术最高国策之重要事项,敌人在内阁设置“科学技术审议会”。[3]

可见成立策进会的设想,是参照当时日本及美国的科学动员情况后提出的,其中主要是参照美国的情况。赵曾珏初以英士大学工学院院长身份参加策进会,调职至交通部后兼任策进会第二组主任,他曾回顾策进会的成立经过:“卅一年秋,陈立夫、翁文灏、朱家骅、俞大维、顾毓琇诸氏鉴于国防科学技术之重要,爰参照美国成例,发起组织国防科学技术策进会。”[22]所谓“美国成例”,指的是美国当时的国防研究委员会*即National Defense Research Committee (NDRC)。及科学研究与发展局*即Office of Scientific Research and Development (OSRD) 或译为科学研究与发展署、科学发展局等.。策进会理事、后来又任策进会第一组主任的庄前鼎曾有专文介绍美国科学研究与发展局的概况[23]。他将Office of Scientific Research and Development译为美国国防科学技术策进会,很可能是为对应蒋亲自改定的“国防科学技术策进会”之名,可见二者有关联。庄前鼎介绍了美国科学技术策进会的成立时间*庄文中述美国科学技术策进会的成立时间为1940年,此有误。庄氏将美国国防研究委员会(NDRC)与科学研究与发展局(OSRD)的成立时间混淆了。1940年成立的是国防研究委员会。1941年6月28日,罗斯福下令成立美国科学研究与发展局,国防科学研究委员会遂并为其一部分。庄文述美国科学技术策进会“会属机关还有国防研究委员会,医药研究委员会”,可知其所谓美国科学技术策进会必为科学研究与发展局,因而成立时间为1941年,而非1940年。、成立原因、组织状况、工作方式、工作成果及领导人物等,对其作用多有褒扬与钦羡。

策进会成立后,与美国科学研究与发展局取得了联系,其领导者万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)*万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush,1890—1974),曾任麻省理工学院副校长,卡内基基金会主席,1940年他建议罗斯福总统成立美国国防研究委员会,并被任命为主席。1941年,任新成立的美国科学与研究发展局局长,负责协调和组织美国的国防科学研究工作,对美国的科学发展产生了重要影响。二战后他向杜鲁门总统提交了著名报告《科学——没有止境的前沿》,对美国的科学政策影响深远。回信介绍了美国国防研究委员会与科学研究与发展局的基本情况,并称:“如贵会之工作性质与本所工作相近,吾人或者可以交换研究,以资补充。”[24]布什还随信附上了罗斯福总统颁布的设立科学研究与发展局的命令一通,供策进会参考[25]。

1.4 组织情况

在陈立夫的最初设计中,策进会作为一政府机关,隶属于国防最高委员会,后来蒋介石指示应当隶属于国家总动员会议。但国家总动员会议成立后,在组织上与策进会“有互相牵连之处”,必须要考虑“如何求其协调,以便分工合作”的问题[26]。在策进会的成立大会上,与会人员经讨论后认为:“国防科学技术之策进事关国家大计,其中有属机密性与专门者,亦有属于通俗性而须唤起广大群众之注意与协力者”,所以“必须从政府与社会两方面两方面分头进行。”[27]大会形成决议:“为达到钧长期望起见,佥认为策进会应为社会团体,以其决议建议于政府。政府为促进国防科学技术,宜新设以机构,负通盘筹划及统一指挥之责,爰由大会议决一面成立国防科学技术策进会,敦请钧长为会长,一面遵照训示草拟国防科学促进机构组织原则草案,呈责钧长,以备参考抉择。”[27]即决定将策进会“仍当做一种社会团体,而非政府机关”([21],447页)。1943年3月,教育部向社会部行文,请求将国防科学技术策进会立案,“复查该会虽系奉令成立,但其性质为一社会团体,照章应向贵部请求立案”[28]。所以策进会实际是一个由官方组织和管理的性质特殊的科学团体,而非当初设想的政府机构*任鸿隽在介绍1943年中国科学的新动向时,提到:“最近成立之国防科学技术策进会,尤为异军突起之新科学团体”[29]。卢于道在介绍1943年度国防科学发展状况时,关于学会活动,也称“在各学会中,有异军突起,吾人不可不述者,即国防科学技术策进会”[30]。可见策进会成立后确实是作为一科学团体,而非政府机关的。。

策进会章程第二条规定:总会会址设在国民政府所在地,并得于重要地点设立分会[31]。但并未见到有关分会正式成立的材料,很可能并未真正设立*关于成立分会的事宜,策进会成立后举行的定期会报中曾多次讨论过。如国防科学技术策进会第二十三会报就成立分会形成决议,要求筹设各地分会时应先统计各地会员人数,如某地会员人数足以成立分会时,再行成立[32]。第二十四次会报提到,策进会总干事指示,第二次会员大会应等各地分会成立后再定期举行[33]。第二十六次会报讨论了“关于成立桂林昆明南郑等地分会”一案,决议应先行调查各该地会员人数,并推策进会第五组拟定分会章程草案[34]。但并未见到分会正式成立的材料,很可能停留在讨论阶段。。重庆总会经核定设在歌乐山建设事业专款审核委员会原址[28]。

章程第三条规定了会员的资格标准,符合标准者经理事会送请会长审核,方为会员。

策进会章程第四至七条规定:策进会“设会长一人,敦请国防最高委员会委员担任”;“设理事二十一至三十一人,组织理事会,由本会大会推选之,辅佐会长筹议本会及各项工作之实施方针及计划”;“理事会设常务理事五人,组成常务理事会”,负责“主持会务”;“设总干事一人,处理日常会务”[31]。

1942年12月26日,策进会开会期间,选举何应钦、翁文灏、陈立夫、朱家骅、曾养甫、周至柔、俞大维、李书华、顾毓琇、徐恩曾、钱昌照、梅贻琦、竺可桢、叶企孙、赖琏、顾毓瑔、杨继曾、茅以升、曾昭抡、庄前鼎、杨家瑜21人为理事。12月28日,理事会召开第一次理事会议,选举翁文灏、陈立夫、朱家骅、俞大维、周至柔为常务理事[35]。会长由蒋介石亲自担任[36],并指定陈立夫任总干事,“综司其成”[37]。

策进会内设若干组,分别负责不同工作方向。章程第八条规定,暂设五组,每组设主任一人,必要时可设副主任一人,由总干事提请常务理事会聘任。各组任务分别为:第一组,策进国防利器(注重重兵器,如飞机、战车及潜艇)之设计与实验,及国防工业(注重矿冶、机械、电气、化学)之实施;第二组,策进交通器材(铁路、汽车、轮船、电信)之供应及军费医药之自给;第三组,策进国防科学技术人才之培养、调查登记与分配及促进科学技术工作之联系与研究设备之充实;第四组,奖助科学发明,推进国防科学运动及联络国际科学技术研究机关,加强与友邦之科学技术合作;第五组,办理本会总务及其他不属于上列各组之事项。

章程第九至十一条是关于策进会的职员类别及聘任方式,规定策进会设秘书一至三人,各组内设研究员、技术员、干事、助理干事、雇员。策进会成立后聘任的重要职员有秘书刘拓,第一组主任庄前鼎,第二组主任赵增珏副主任徐诵明,第三组主任顾毓琇,第四组主任叶秀峰副主任朱其清,第五组主任马文车等。

章程第十二、十三条规定策进会每年召开大会一次,由会长召集,理事会每四个月举行一次,常务理事会每月举行一次;大会及理事会的重要决议案由会长核定后,建议政府采择实行。

策进会章程还规定了其经费来源途径为:会员会费、政府补助金及各种捐款。主要来源是政府拨款。1943年策进会给社会部的报请立案文书中提到:“经费经奉核准为每月十六万元(计经常费四万元,余为事业费),由军需署按月核拨”[28]。1943年度策进会的经常事业等费预算为192万元[27]*1942年12月28日,策进会第一次理事会上通过1943年度的经费预算,其中经常补助费48万元,补助奖励国防发明及研究机关专题研究费120万元,补助推进国防科学运动经费24万元,计192万元。另决议选派专科以上学校及研究机关理工教师及研究人员赴英美两国实地研究考察。此项研究人员拟定为40人,分两年出国,经费约需美金40万元,第一年计美金20万元,拟请在美借款内核拨[27]。根据1943年教育部向社会部的报请立案文件,策进会经费为每月16万元,按月核拨,则本年度经费总计192万元。所以1943年度192万元的经费预算应该是确实拨下了,但所申请的两年40万美元的选派出国人员经费,因未见到此项建议真正实施,所以美元申请可能并未拨下。另《竺可桢日记》中记载推广国防科学运动经费48万元,当系误记([21],449页)。,1944年度的预算为416.276万元[38]。

2 主要活动

策进会章程第一条规定“国防科学技术策进会以策进国防科学技术研究、促进国防工业建设及推进国防科学运动为宗旨”,为贯彻该宗旨,策进会制定了工作纲领,规定了工作目标及具体执行方式。其工作目标包括:策进国防科学技术之研究及其工作之联系,促进国防工业之设计、建立与改进,策划国防科学技术人才之动员与培养、奖助国防科学技术人才之动员与培养,奖助国防科学技术发明及著作,推进国防科学运动,联络国防科学技术研究机关加强与友邦之科学技术合作[39]。策进会成立后的一些工作也主要是从这些方面入手的。下面将笔者梳理的策进会所主办的重要工作及活动一一介绍。

2.1 组织科学技术会报

策进会成立之后,以内部定期会报的形式,由各组负责人会商处理策进会会务,会报每周举行一次。后来为“使国内各公司科学技术机关团体经常接触,密切联系,并搜集各方所发生科学技术上之问题,统一向国外各方面接洽交涉,以避免步骤之分散重复与紊乱”[40],策进会于1944年起,“每月邀约有关机关举行扩大会报一二次,籍收密切联系,沟通意见之效”[41]。

以第六次科学技术会报为例,这次会报,出席的机构包括中国科学社、教育部、交通部、农林部、资源委员会、军医署、兵工署、卫生署、战时生产局、中央工业试验所,主席为策进会第二组主任赵曾珏。会上赵曾珏作主席报告,他报告了德国及英国战时国防工业的发展经验。交通部代表报告了滇缅公路油管敷设情况;兵工署代表报告了研究军用品原料替代品情况;中央工业试验所代表提出各厂家需要研究之问题很多,可以提出题目,送策进会转交有关机关解答;中国科学社代表提出目前科学社经费困难,无法维持,请求策进会予以经济援助。此外,资源委员会、教育部、农林部、中央卫生试验院代表都作了报告。赵曾珏作结论时提出,由各厂家提出研究题目交由策进会转送各有关研究机关研究解答一事,策进会极愿代劳,除出题机关支给经费外,策进会也可酌予补助。策进会希望各研究单位将研究结果随时报告,工作上需要的特殊设备以及研究经费问题,都可提出讨论,转请政府资助。此次会报还决定了下次会报日期及专题报告人选,并讨论了“邀请各机关外籍顾问参加本会报交换意见问题”,决议先由各机关调查所聘外籍顾问的专长及能否参加会报,再由下次会报讨论决定[42]。

2.2 发行《科学与技术》月刊

为宣传推广国防科学,策进会发行了《科学与技术》月刊。此刊第1期标明科学技术月刊社编辑发行,第1卷第2期起改标由科学技术月刊社编辑,国防科学技术策进会负责发行。该刊虽称月刊,但发行时间不定。从1943年11月至1944年11月一共出了5期。分别在1943年11月、12月和1944年5月、7月、11月发行。内容主要分“论著与译述”“科学技术消息—国内”“科学技术消息—国外”等板块。“论著与译述”是有关国防科学技术理论,国防科学技术实际如设施讨论、实验记录、调查报告、新发明新方法之实验结果等。科学消息则包括国内外国防科学技术研究相关消息,以及国内外国防工业统计信息等。策进会的相关消息如专题悬奖、科学技术有功人员授奖、专题讨论会记录以及部分应征论文都曾刊登在该杂志上。

总体而论,《科学与技术》以宣传推广国防科学为主旨,主要内容大都有关国防及工业技术发明等。由于交通问题是是战时国防与工业建设中的紧要问题,《科学与技术》第1卷第5期特推出了“国防交通专号”,希望“藉以引起社会人士对于国防交通之注意”[43]。专号主要刊载介绍交通科学技术的文章,内容涉及铁路、公路、船舶、航空等各方面。策进会所主持的四次与交通问题有关的专题讨论会(汽车制造、船舶制造、铁路车辆轮箍制造、城市交通)的会议记录也刊载在本期上。

2.3 专题悬奖

1943年7月国防科学技术策进会为“适应国防需要,策进科学研究,以谋解决技术上各种困难起见,特备奖金100万元,提出专题研究10项征求答案,希全国技术专家对此问题详加研究”[44]。为确保由急需及最易见效之研究工作先行着手推进,策进会在事前特行文交通部、经济部、兵工署、航空委员会、资源委员会等机关,征集最亟需研究解决之专题,获得各部门积极响应,纷纷提出所遇到的技术难题。策进会将各部门提出的专题汇总后交由理事会讨论。1943年4月30日,策进会在教育部召开理事会,何应钦主持,陈立夫、翁文灏、叶企孙、庄前鼎、竺可桢等理事到会。理事会选出最亟需解决的12项专题,并决定每项“可得赏自三万至十万元”([21],556页)。最终公布时缩减为10项,登在后方各大报纸上,公开征求答案。这10项研究专题是:(1)直接镀镍于钢铁之方法(2)旧胎橡(皮)胶之复原(3)合成橡皮及橡皮代用品(4)铁路机车用钢胎之制造(5)高温度汽缸油(6)尿素之大量提取(7)汽油精(8)防火涂料(9)耐酒精涂料(10)各种气焊条。

对专题悬奖,策进会制定了“专题应征办法”,对应征方式做了详细的说明。应征者须将实验经历与制造程序写成报告两份,并声明制造方法是实验室制造方法抑或是工业制造方法,还要求附上实物或模型,必要时应征者还须到会作口头谈话及公开表演,并规定了应征截止日期及结果揭晓日期[45]。

这10项研究涉及的都是后方急需的工业技术,而且多数跟抗战与国防相关。因此一经公布,就引起社会各界的兴趣,许多科技工作者都暂时抛开自己的工作,投入到这些专题的研究中去。化学家彭光钦回忆:

40年代初期,日本帝国主义疯狂进犯我国,海岸线尽被封锁,国际交通被截断,抗战进入最危险时刻。当时的“国防科学策进会”呼吁科学界解决“十大难题”,其中之一是寻求与开发国产橡胶资源。当时任广西大学教务长的我,出于解救祖国于危难的急切心情,立即响应,把自己的科研重心,转移到橡胶资源之探索方面来。[46]

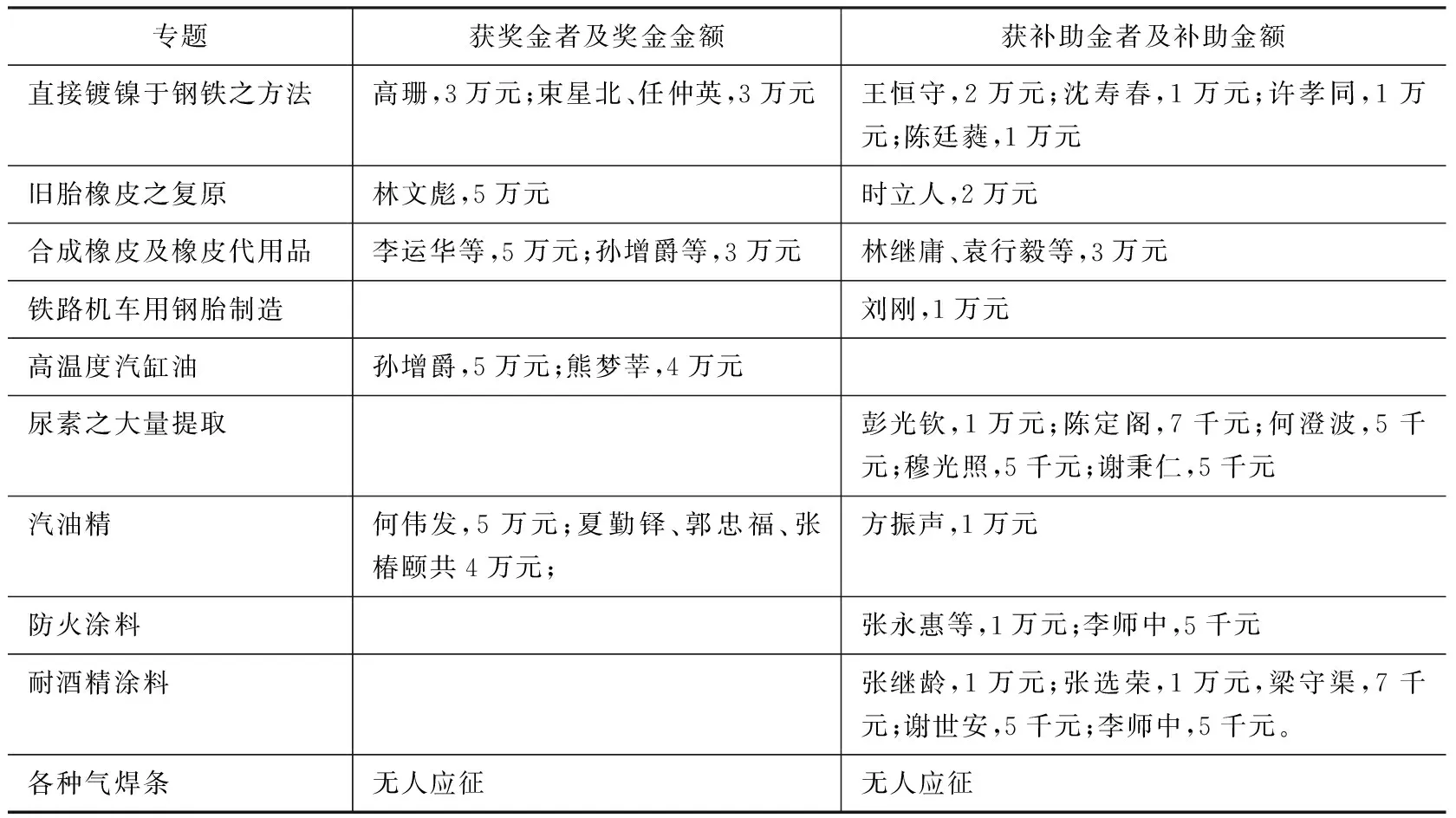

再如对于钢铁镀镍问题,当时“各方对此问题,均极重视,并积极研究”[47]。因此仅过数月时间,此次专题悬奖就收到颇为满意的结果。1944年4月,经审核试验、专家评审,并交由理事会决定后,策进会公布了获奖名单及获奖金额[48]。并于6月15日举行了“十项专题研究给奖会”,发给奖状及奖金(见表1)。

表1 “十项专题研究给奖会”颁奖情况列表

计获奖金者10组,获补助金者20组,共发给奖金37万元,补助金20万4千元,共57万4千元。

此次专题应征得奖结果,有一些值得注意的现象。首先,一些参与应征的科学家所应征的领域与自身研究领域差别很大,例如专题“直接镀镍于钢铁之方法”的得奖者束星北,得补助金者王恒守,主要研究领域都是理论物理。其次,有些获奖者应征专题不止一项。例如孙增爵同时获得了“合成橡皮及橡皮代用品”的补助金及“高温度汽缸油”的奖金。彭光钦同时获得了“尿素大量提取”的补助金及“合成橡皮及橡皮代用品”的奖金*彭光钦关于“尿素大量提取”的研究成果发表时,特别指出该研究受国防科学技术策进会资助[49]。除进行此项研究外,彭同时与同事李运华、覃显明合作研究橡胶代用品,以薛荔和大叶鹿角果分别生产橡胶取得成功,并由广西绥靖公署橡胶厂制成多种橡胶制品,从而获得“合成橡皮及橡皮代用品”专题的奖金[50]。其研究成果发表在《国产橡胶之发现及其前途》[51]一文中。。

必须指出,有些获奖者给出的并不是自己的研究成果,而是自身在国外学习工作时获得的经验。如“铁路机车用钢胎制造”的获奖者刘刚,其应征论文即自述所给方法乃“作者在国外实习与工作经验所得”,此次应征“特将制造程序及方法书出以贡献国家”,希望能“稍塞漏卮”[52]。这与当时后方急需仿制各类工业器材的大环境相契合。

这次专题悬奖甚至影响了一些应征科学家的学术生涯,例如前文所述的彭光钦。彭光钦当时主要研究领域是生物化学,得知专题悬奖消息之后,他立即把自己的研究重心转移到橡胶资源的探索上来[53],此后彭光钦一直从事橡胶作物方面的研究,成为中国橡胶科研工作的先驱者之一。

第一次专题悬奖结束后,由于效果良好,1944年8月策进会又从航空委员会、兵工署、经济部、交通部等机关提交的待研究题目中选出24项,悬赏150万元,举行第二次专题悬奖,截止日期为1944年12月底[54]。结果除6题无人应征外,其它18题收到答案72种,策进会分送有关机关试验,并邀请专家组成评判委员会评定,将结果交常务理事会做最后决定后,公布了获奖者名单及获奖金额[55]。此处不再详列专题题目及获奖人名单。

除举行统一的专题悬奖外,策进会还负责替有关机关征集技术问题的答案。如航空委员会曾请策进会代为征求航空工业有关技术问题的答案[56]。此外,如有研究者研究有关国防科学问题,请求奖助,也可向策进会提出,由策进会审查后决定*策进会第二十七次会报上形成决议,自动请求奖助者送第四组先行审查[57]。。还有,如有研究者提出自己有有益于国防的成果,也由策进会负责核实、审查*策进会的内部会报中曾讨论过多次类似案件,如湘桂铁路工程师黄寿益致函策进会,声称发明一种理论,有利于军械工程之改良,即由策进会第四组主任叶秀峰等人与其面谈,并要求其送详细报告给策进会审核。另外桂林余炳畴致函声称发明轮胶外套,可维持长久效用,也由策进会第一组负责审核[33]。。

2.4 专题讨论

策进会成立后,先后举行了多次专题讨论会:“本会为促进国防科学起见,选定有关国防的工业问题,更番研究。”[58]依次序先后有滑油、铝、自制汽车、自造轮船、城市交通、飞机、医药问题等专题。每次专题讨论,策进会先确定主题及讨论方向,再分请相关领域专家做专题研究,最后集中讨论。以第三次专题讨论会为例,这次讨论会于1943年9月16日举行,讨论题目为“我国自制汽车之方式与步骤”。到会者有策进会赵曾珏、马文车、张祖述、叶秀峰及在渝的汽车专家等30余人,会议由第二组主任赵曾珏主席。会议请来四位汽车专家做专题演讲。先后有何乃民讲“建立汽车工业之步骤与规模”,王树芳讲“自制汽车之经营方式与资本来源”,柴志明讲“利用外资”,张德庆讲“制造之保护与所需人才之训练”。每位专家讲完后都有与会者提问讨论,策进会将讨论会会议记录整理后,送请各位专家再加研究,并要求各专家“将书面意见寄交本会”,由策进会汇编后“呈报会长鉴核”[59]。这四位专家的书面意见后来还以论文形式刊登在《科学与技术》第1卷第5期的“国防交通专号”上。

在专题讨论各专家意见的基础上,策进会拟定了中国汽车工业建设计划。该计划内容分目标、进行步骤、设厂计划、经营方式、人才训练五个部分,涉及汽车工业的方方面面,较为具体[60]。但未见相关机构有后续行动以贯彻该计划。

2.5 奖励科学技术有功人员

“为鼓励国内科学家对促进国防科学之奋斗,并唤起整个社会之深切认识起见”[61],国防科学技术策进会联合中央文化运动委员会,于1943年12月举行了科学技术有功人员授奖,以奖励“国内科学技术人员之发明及仿造”[62]。所有获奖人员都由国防科学技术策进会负责调查、推荐,经专家审核后,方做最后决定,可见是相当慎重的。授奖于1943年12月28日在重庆文化会堂举行了国防科学给奖典礼,共有19人获奖(见表2)。

表2 “国内科学技术人员之发明及仿造”获奖名单

据时人统计,获奖的19人中,有9人曾留学国外,其余人或毕业于国内大学,或未受高等教育,或为青年技工(如汤家桢为中央电工厂艺徒, 蔡省友为军令部技术室领工),各色人士应有尽有,范围颇广[63]。而辖下有众多工矿企业的资源委员会也有5人获奖,皆为其所属工厂的技术人员[64]。

此次授奖,获奖的都是有利于战时国防及工业建设的技术发明或仿造,褒扬其有力支援了抗战。以严济慈为例,其获奖原因为“磨制晶体新法”,事实上严济慈任所长的北平研究院物理研究所当时“几乎完全转向了战争生产”,该所“实际上在生产教学用与科研用的显微镜”[65]。战争期间严济慈带领北平研究院物理研究所,先后制造出1000多具无线电发报机稳定波频用的石英振器、300多套军用五角测距镜和望远镜,供中国军队和英军驻印度部队使用;还制造出500台1500倍显微镜、200架水平经纬仪、50套缩微胶片放大器等,供医院及科研教学用[66]。因而严济慈的获奖并不仅仅因为“磨制晶体新法”,更多地是肯定了严济慈及北平研究院物理所从事战时生产以支援军事及教育。

图1 严济慈获奖奖状(上书有“经国防科学技术策进会推荐”)[67]

2.6 联络活动

策进会成立后,经常就某项具体问题召集相关机关团体进行会商。例如为“求与国内各科学团体联合,以便促进研究及展开工作”,策进会于1943年借六科学团体联合年会的机会,招待各学会负责人,号召各团体共同努力,策进国防科学[68]。为“解决橡胶自给,并求得同一品质起见”,召集交通部、经济部、中央农业试验所、军政部、中央研究院等有关机关,举行橡胶植物研究统一办法会议[69]。再如鉴于“我国度量制衡原极杂乱,尚不能统一,于国计民生,影响甚大”,策进会曾召集各机关及社会团体召开度量衡统一讨论会,商讨度量衡统一问题,决议请求政府采用公制等[70]。

除联络国内各科学机构及团体外,策进会还负责与友邦的科学技术合作事宜。前文所述策进会与美国科学研究与发展部的联系就是此类活动的一例。此外,在中英科学合作馆的成立及工作过程中,策进会也起到了重要的作用。中英科学合作馆是由英国文化委员会资助的在重庆成立的中英科学合作组织。1943年李约瑟到达中国后,向国民政府提议组设中英科学合作处。提议案交给蒋介石后,蒋即指示此案交由策进会办理:“将原案转叶委员秀峰交国防科学技术策进会办理。”[71]同年12月26日,策进会第二十三次会报讨论此事时决定:“关于英国尼德汉教授所提组设中英科学合作处一案……以会名义从速进行”[72]。

通过策进会,中英科学合作馆与中国政府各相关部门进行沟通。李约瑟的一篇报告即称:“中英科学合作馆(英国文化科学访华使团)是由英国文化委员会资助的,通过中国国防科学技术策进会(行政院下属的一个委员会)与中国政府建立了有机的联系。”[73]*李约瑟误认为策进会是行政院下属的委员会,很可能是由于策进会的特殊性质所致。李约瑟在中英科学合作馆第一年的工作报告中也说:

在与中国当局磋商以后,中英科学合作馆与名称为“国防科学技术策进会”的组织建立了正式联系。该策进会现在有一个秘书处,下设五个部门(制造与工艺、通讯与医学、科学人事、文化交流与宣传、总务)。各个部门名副其实,管理有关活动。该会的作用似乎类似于内阁和生产部的科学咨询委员会及皇家学会和劳工部管理的全国科学家登记薄。[74]*李约瑟原文此处将国防科学技术策进会译为“the Council for the Promotion of Science in the National Defence”,并附有威妥玛式拼音“Kuo fang Ko hsueh Chi shu Tsou chin hui”。长期以来学界关于该名词的翻译多按英文字面意思翻译为国防科学促进会,或按拼音翻译成国防科学技术促进会。从李约瑟描述看,为国防科学技术策进会无疑。多年来李约瑟相关著作的译本都出现了类似错误。例如:徐贤恭等译《战时中国之科学》(中华书局,1947),张仪尊编译《战时中国的科学》(“台湾中华文化出版事业委员会”,1952),余廷明等译《李约瑟游记》(贵州人民出版社,1999),付邦红译《中国科学与技术的现状和前景》(《科学文化评论》,2008年第5期,5—29页)。以前的研究者们由于种种原因,很少注意到该组织在李约瑟在华活动及中英科学合作馆工作中的作用,有部分研究者注意到了李约瑟相关英文文献中的该组织,但都不加考证,将错误翻译沿用,即将策进会译为国防科学促进会或国防科学技术促进会。例如:钱进《抗战时期的中英科学合作馆》(《民国档案》,1991年第3期,138—140页),王国忠《李约瑟与中国》(上海科学普及出版社,1992年,83页),肖朗、施铮《李约瑟与近代中英文化教育交流》(《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2003年第1期, 6—15页)等等。

李约瑟离开中国之前,在应邀写就并交给中国政府及蒋介石的有关发展中国科学的建议书《中国科学与技术的现状和前景》中,再次提到了中英科学合作馆与策进会的合作关系:“在中国方面,按照您的一个决定,我们与国防科学促进委员会合作。”[75]*原文此处翻译错误,“国防科学促进委员会”当为国防科学技术策进会。

3 策进会的消失

国防科学技术策进会何时结束,因何结束,尚未见到史料记载。但1945年后有关报刊文献、文献资料中关于其社务和活动的报道就渐少,及至抗战胜利后,最终消失。前文提到,国防科学技术策进会作为一社会团体,照章应向社会部报备,在1943年4月社会部编印的《社会部直辖社会团体通讯一览》中,策进会赫然在列[76],而1946年4月再次编印的《学术团体一览表》中,已无策进会身影[77]。

策进会的消失,很可能与陈立夫的职务变动有关。作为策进会的主要发起者及管理者,陈立夫在策进会内的影响非常大。翁文灏在策进会成立大会当日的日记中注有“陈立夫主席(实亦为彼所苦心促成者)”[78]。气象学家涂长望加入策进会并进入科学技术月刊社工作后,发现策进会完全为陈立夫个人弄权的工具,愤而退出[79]。而由于蒋介石要求策进会“不必另设独立机构”,所拟各项业务“由教育部主持”[19]。所以陈立夫对策进会施加影响仰赖于其教育部长之职。1944年11月底陈立夫卸任教育部长之职,改任国民党中央组织部长,而原组织部长朱家骅改任教育部长。陈、朱二人向来有矛盾,政治斗争激烈。所以职务对调后,都积极清除对方势力[80]。陈立夫一手发起的策进会,很难再得到新任教育部长朱家骅的支持。策进会的会刊《科学与技术》月刊1944年11月以后停刊恐非偶然。

除陈立夫之外,策进会的理事、常务理事及各组主任副主任,也多是以其在政府相关机构的职务兼职其中的,如赵曾珏以交通部邮电司司长职任第二组(主要负责交通)主任,顾毓琇以教育部政务次长职任第三组(主要负责科学人才)主任等。抗战胜利后,政府复员接收带来了大规模的人员变动。如赵曾珏胜利之初即赴上海任上海市公用局长[81],顾毓琇则任上海市教育局长[82]。重要人员的职务变动,可能也是导致策进会活动减少,并最终不了了之的一个重要因素。

此外,策进会本质上仍是一个动员组织,负责宣传推广国防科学,动员科学家及科研机构从事国防科学研究,属于战时的临时性组织。而且策进会性质上是一社会团体,而非政府机关。从这个角度看,这样一个组织在抗战胜利后失去作用而消失,也属正常。

事实上,1946年底国民政府成立了一个正式的机构以策进国防科学研究,这就是国防科学委员会。国防科学委员会主要作为一个设计和指导机构,负责接洽办理国防科学的研究发展业务,同时于国防部内设第六厅,“以司此事”[83]。该委员会宣称:“为策国家安全巩固国防,必须集合全国科学家,通力合作,不断研究,始可解决国防技术上之困难问题,本委员会,即适应此种需要而成立。”国防科学委员会采用委员制,委员25至30人,由国防部长、中研院院长、教育部长、交通部长、经济部长、资源委员会主任等各部首长及名流专家等兼任。另设常务委员1至3人,会内依据需要设立各种专门委员会及专门小组。业务包括奖励国防科学研究、宣传国防科学、协助研究机构从事国防科学研究、分配研究任务、调查国内外研究情形、联络国外研究机构等[84]。在组织方式和功能上,国防科学委员会都与之前的国防科学技术策进会有极大的相似性,在某种程度上取代了策进会的功能。

4 结语

国防科学技术策进会是国民政府在动员科学工作者研究国防科学问题方面的一次尝试,其成立后的一系列活动如专题悬奖、奖励科学技术有功人员、专题讨论等,在引导鼓励科技工作者从事战时急需的国防工业技术研究及仿造、筹划国防工业建设方针、宣传推广国防科学、推动国防科学技术研究、加强各机关之间的联系等方面都起到了积极的作用。卢于道即认为策进会对于发展国防科学技术“不可谓不是一支生力军”[30]。李约瑟也称策进会是加强科学在中国抗战中的作用的有效方式:“余于兹重述,中国应究采取何种办法,以加强科学对于抗战之贡献以获致胜利,余不能献其蒭荛,国防科学技术策进会,无疑为准确方面之良好步骤。”[85]

虽然策进会在蒋介石的重视和直接指示之下,建立起了较完备的组织,也得到了相对充裕的经费支持,但实际上所起到的作用有限。这一方面是由于客观环境的艰难。抗战时期,由于“经费竭蹶,科学家生活艰困,与国外科学界隔绝”[86],科学研究陷入停顿状态,自然很难在国防科学上有什么重大突破。

另一方面,国防科学技术策进会作为国防科学技术方面的一个战时动员组织。它是在蒋介石的重视和直接指示下建立起来的,隐含着其动员、拉拢科学界的目的。所以在筹划过程中,陈立夫提出策进会隶属于国防最高委员会,而蒋介石一再指示,策进会应隶属于国家总动员会议,并指示策进会不必另设独立机构,工作应以设计和联络为主,是希望策进会能成为一个动员、策划和联系的组织。但在策进会的成立大会上,与会人员通过决议,建议从政府和社会两方面促进国防科学,策进会作为社会团体,而另外成立政府专门机构,负责全盘统筹统一指挥。这样策进会实际上是一个由政府组织、任命的带有官方性质的科学团体,是一个松散的、无任何权力和资源保障的组织,其有限的执行能力依赖于在会任职的陈立夫、顾毓琇、赵曾珏等政府实权部门的领导人。策进会所主持的数次专题讨论,形成的意见建议甚至是计划都没有得到后续执行贯彻。而专题悬奖的结果公布后,策进会也只是表示“希望有关事业机关接洽(获奖者),俾得大量制造,达成实地发展之目的”[48]。可以说,组织性质限制了策进会发挥更大的作用,最终使其成为了一个并不太成功的尝试。

致谢本文在撰写、修改的过程中,蒙业师胡维佳教授悉心指导,特致谢忱!此外,魏甜子不辞辛劳帮忙查阅了台湾方面的档案,审稿专家为本文提供了有益的意见,在此一并致谢!

1 蒋中正. 论国防科学技术运动[J]. 国防周报, 1942,4(8): 2.

2 蒋介石手令陈立夫(2月1日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

3 教育部长陈立夫呈国防科学运动实施方案[R]. 台北: 国史馆, 典藏号: 001- 042100- 0001- 085004851.

4 蒋介石致教育部快邮代电(3月15日)[A].中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1997. 612.

5 陈立夫四月四日签呈[R]. 台北: 国史馆, 典藏号: 001- 042100- 0001- 085004852.

6 蒋介石致教育部代电(5月13日)[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M].南京: 江苏古籍出版社, 1997. 613.

7 教育部关于修正国防科学技术策进会组织规程草案致蒋介石[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

8 蒋介石致教育部快邮代电(7月15日)[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M].南京: 江苏古籍出版社, 1997. 613.

9 陈立夫致国家总动员会议函(7月8日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 50. 原件无标题,此标题为笔者所加

10 相菊潭签呈关于国防科学技术策进会组织规程会商结果(7月14日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 50. 原件无标题,此标题为笔者所加

11 陈立夫关于国防科学技术策进会组织规程草案及委员名单的签呈[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 50. 原件无标题,此标题为笔者所加

12 蒋介石致教育部代电(8月16日)[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M].南京: 江苏古籍出版社, 1997. 613.

13 教育部长陈立夫致蒋介石电(9月19日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

14 蒋介石致陈立夫电(10月14日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

15 陈立夫呈奉令修正国防科学技术策进会条文各点(10月16日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

16 蒋介石致经济部长翁文灏等人的手令(9月28日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5 , 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

17 蒋介石致经济部长翁文灏等人的手令(10月15日)[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5 , 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

18 发展国防科学运动及储备工业科学人才初步方案[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 28 , 案卷号: 1641.

19 蒋介石致教育部代电(11月10日)[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M].南京: 江苏古籍出版社, 1997. 614.

20 国防科学技术策进会出席人员名单[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 28, 案卷号: 1641.

21 竺可桢. 竺可桢全集(第8卷)[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2006.

22 赵曾珏. 科学与技术[M]. 北京: 中华书局, 1948. 314.

23 庄前鼎. 美国国防科学技术策进会的工作概况[A]. 赵曾珏. 科学与技术[M]. 北京: 中华书局, 1948.

24 美国国防科学研究促进所所长十月十二日来函节译[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 28, 案卷号: 1641.

25 节译美国国防科学研究促进所办法[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 28, 案卷号: 1641.

26 教育部长陈立夫呈国防科学技术策进会组织规程草案[R]. 台北: 国史馆, 典藏号: 001- 042100- 0001- 085004854.

27 教育部长陈立夫向蒋介石报告国防科学技术策进会成立大会情况[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加

28 教育部关于请求国防科学技术策进会立案一事致社会部公函[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 5, 案卷号: 49. 原件无标题,此标题为笔者所加.

29 任鸿隽. 中国科学的新动向[N]. 重庆时事新报, 1943- 10- 10.

30 卢于道. 一年来之国防科学[N]. 中央日报, 1944- 01- 01: 16.

31 国防科学技术策进会章程[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M].南京: 江苏古籍出版社, 1997.

32 国防科学技术策进会第二十三次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

33 国防科学技术策进会第二十四次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

34 国防科学技术策进会第廿六次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

35 国防科学技术策进会理事与重要职员名单[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第2编教育)[M].南京: 江苏古籍出版社, 1997. 619.

36 在蒋委员长领导下国防科学技术策进会翁常委谈工作经过及方针[N]. 中央日报, 1943- 07- 24: 3.

37 翁心鹤, 翁心钧整理. 翁文灏自订年谱初稿[A]. 中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑部. 近代史资料总88号[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1996. 91.

38 国防科学技术策进会第廿六次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

39 国防科学技术策进会工作纲领[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 28, 案卷号: 1641.

40 组织科学技术会报办法大纲[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 393, 案卷号: 2156.

41 国防科学技术策进会第二十五次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

42 国防科学技术策进会第六次科学技术会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 393, 案卷号: 2156.

43 编后话[J]. 科学与技术, 1944,1(5): 124.

44 国防科学技术策进会专题悬奖[J]. 科学与技术, 1943,1(1): 89—92.

45 国防科学技术策进会研究专题应征办法[J]. 科学与技术, 1943,1(1): 93.

46 彭光钦. 橡胶树北移研究的回顾[A]. 陈河楷,周钟毓编. 山野崛伟业: 热作两院天然橡胶科教事业史料[M]. 海口: 海南出版社, 2009. 470.

47 钢铁直接镀镍方法即可圆满成功[J]. 科学与技术. 1944,1(3): 81.

48 十个科学难题获奖名单揭晓[N]. 中央日报, 1944- 04- 04: 3.

49 彭光钦, 覃显明. 由人尿提取尿素新法[J]. 化学工业, 1947,19(3—4): 18—22.

50 发现国产橡胶[J]. 云南工业通讯, 1943, (1): 1.

51 彭光钦, 李运华, 覃显明. 国产橡胶之发现与其前途[J]. 发明, 1944, (创刊号): 3—8.

52 刘刚. 铁路机车用钢胎在工业上制造方法[J]. 科学与技术, 1944,1(5): 105—108.

53 章汝先. 中国橡胶作物科学的先驱者——彭光钦[J]. 中国科技史料, 1994, (2): 71—76.

54 研究国防科学重金征求答案[A]. 万仁元, 方庆秋主编. 中国第二历史档案馆整编. 中华民国史史料长编[M]. 民国33年(二). 南京: 南京大学出版社, 1993. 617.

55 消息: 国内消息: 国防科学技术策进会研究专题答案揭晓[J]. 科学, 1946,28(4): 209.

56 国防科学技术策进会第四十一次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

57 国防科学技术策进会第二十七次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172.

58 专题——汽车制造问题讨论会记录[J]. 科学与技术, 1943,1(5): 65—66.

59 我国应如何自制汽车——国防科学技术策进会第三次专题讨论会议纪要[J]. 科学与技术, 1943,1(1): 73—78.

60 国防科学技术策进会研拟汽车工业建设计划大纲[J]. 科学与技术, 1944,1(5): 76—79.

61 国防科学给奖典礼受奖人名单[J]. 资源委员会公报, 1944,6(2): 60.

62 科学技术之奖进与发展[J]. 科学与技术, 1944,1(3): 73.

63 我国奖掖国防科学[J]. 发明, 1944, (创刊号): 49—50.

64 国防科学奖本会受奖人[J]. 电工通讯, 1944, (34): 1.

65 中国西南部的科学(一)物理—化学科学(1943年)[A]. 李约瑟, 李大斐编著, 余廷明等译. 李约瑟游记[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1999.

66 何仁甫. 毕生致力于发展我国科技教育事业的严济慈教授(代传略)[A]. 严济慈. 严济慈文选[M]. 上海: 上海教育出版社, 2000. 15.

67 马新生著. 二十世纪中国著名科学家书系严济慈[M]. 北京: 金城出版社, 2011. 108.

68 技术策进会讨论学术联系[N]. 中央日报, 1943- 07- 22: 3.

69 国防科学策进会研究橡胶自给[N]. 中央日报, 1944- 07- 29: 3.

70 参加国防科学技术策进会错衡统一讨论会[J]. 工业标准通讯, 1945, (3): 6—7.

71 英国尼德汉教授提议组设中英科学合作处案[A]. 孙武选辑. 国民政府教育部经办1943年度蒋介石手令与训话情形报告[J]. 民国档案, 2013, (3): 30—50.

72 国防科学技术策进会第二十三次会报纪录[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 全宗号: 718, 案卷号: 172

73 Needham J.ScienceOutpost[M]. London: The Pilot Press Ltd, 1948. 20.

74 Needham J. An International Science Co-Operation Service[J].Nature, 1944, (154): 657—660.

75 李约瑟著, 付邦红译. 中国科学与技术的现状和前景[J]. 科学文化评论, 2008,5(5): 5—29.

76 社会部直辖社会团体通讯一览[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 档号: 11713, 案卷: 9086.

77 学术团体一览表[R]. 南京: 中国第二历史档案馆, 档号: 11713, 案卷: 9086.

78 翁文灏. 翁文灏日记[M]. 北京: 中华书局, 2010. 843.

79 温克刚主编. 涂长望传[M]. 北京: 当代中国出版社, 1997. 203.

80 广少奎著. 重振与衰变—南京国民政府教育部研究[M]. 济南: 山东教育出版社, 2008. 91.

81 工程师节介绍公用建设的工程师[A]. 赵曾珏. 科学与技术[M]. 北京: 中华书局, 1948.

82 顾毓琇. 百龄自述[M]. 南京: 江苏文艺出版社, 2000. 51.

83 胡先骕. 国防科学委员会成立感言[J]. 三民主义半月刊, 1947,10(6): 5—6.

84 国防部国防科学委员会概况[A]. 中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第5辑第3编军事)[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1999. 55—59. .

85 J.尼德汉作, 本报特译. 战时及平时之国际科学合作[N]. 重庆时事新报, 1943- 08- 20.

86 胡先骕. 三十年来中国科学之进展[N]. 上海大公报, 1947- 09- 01.

TheCouncilforthePromotionofNationalDefenseScienceandTechnologyduringtheAnti-JapaneseWarPeriod

XU Fan

(SchoolofHumanities,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China)

The Council for the Promotion of National Defense Science and Technology,founded by the Nationalist Government during the Anti-Japanese War,was an scientific mobilizing organization. The Council encouraged scientific workers to contribute the national defense industry by technological inventions, planning the construction principles, advocating cooperation with foreign countries, strengthening the relations among supportinginstitutes. Based on archives and literatures, the article described its founding, structure and important activities of the council. In addition, analyzed its effect as well assome reasons of itstermination.

the Anti-Japanese War, the Council for the Promotion of National Defense Science and Technology, scientific workers

2016- 08- 23;

:2017- 01- 15

徐凡,1989年生,河南信阳人,中国科学院大学人文学院博士研究生,研究方向为中国近现代科技史。

N092

A

1673- 1441(2017)01- 0049- 17