华南湿热山地小流域径流对气候变化和人类活动的响应

——以宁江为例

2017-09-12杨传训张正栋朱汝雄万露文

杨传训, 张正栋, 朱汝雄, 万露文, 叶 晨, 张 杰

(1.华南师范大学 地理科学学院, 广州 510631; 2.广州地理研究所,广州 510070; 3.中山大学 地理科学与规划学院, 广州 510275)

华南湿热山地小流域径流对气候变化和人类活动的响应

——以宁江为例

杨传训1,2, 张正栋1, 朱汝雄3, 万露文1, 叶 晨1, 张 杰1

(1.华南师范大学 地理科学学院, 广州 510631; 2.广州地理研究所,广州 510070; 3.中山大学 地理科学与规划学院, 广州 510275)

基于1953—2013年宁江流域5个气象站日气温、降水量及控制站河口水文站月径流量数据与1986年、1995年、2005年、2013年宁江流域土地覆被分类数据,运用Mann-Kendall趋势分析、小波分析及累计量斜率变化比较法探讨了1953—2013年宁江流域气候变化与人类活动对径流变化影响。结果表明:(1) 1953—2013年宁江流域温度发生显著上升,变化率为0.139℃/10 a,降水变化波动较小,而径流量出现显著下降。(2) 1990年前流域内径流量与气温、降水存在较为明显的27 a周期规律,1990年以来受人类活动影响加大,径流量变化周期受到破坏,未能体现全域性;但在小尺度周期11 a上仍与降水量保持同步,表明宁江流域径流量主要受降水影响。(3) 随着经济发展以及水土保持工作的进行,到2013年林地面积占整个流域的73.8%,草地面积下降41.6%,耕地面积减少61.2%,土地利用变化较大区域发生在兴宁市北部。(4) 与1953—1958年比,1959—2008年宁江流域径流量增加气候变化和人类活动贡献率分别为62.2%和37.8%,2009—2013年降水和人类活动对径流减少贡献率为45.8%和54.2%。

宁江; 径流; 气候变化; 人类活动

气候变化和人类活动是河流径流变化的两个重要因素[1]。近年来,受气候变化和人类活动的影响,不同区域河流径流量出现不同程度下降,而两者在不同时间阶段对径流减少贡献率不同。小波分析方法具有较好的时频功能,小波多尺度分析为研究水文序列演变过程及认识规律周期提供途径,在当前研究河流水文中运用广泛成熟且取得显著成果[2-5]。一些学者利用小波分析方法对不同地域河流径流减少原因进行研究,如吴创收等[6]对近几十年珠江入海径流变化分析时发现90年代末以来径流量出现下降,认为人类活动在近几十年影响中占据主导;除小波分析方法外,王随继等[7]提出累积量斜率变化率比较法分析干旱半干旱区皇甫川流域降水和人类活动对径流量的贡献率,分析认为近半个世纪流域径流减少因素为人类活动。白乐等[8]同样运用累积量斜率变化率比较法在对半干旱黄土高原区秃尾河流域基流近60 a变化分析时认为人类活动日益成为基流演变的驱动因子;胡珊珊等[9]运用气候弹性系数分析华北平原白洋淀径流量下降中人类活动起主导作用。前人研究中对华南湿热区域流域较少,且研究结果中华南流域径流变化原因未能统一,林凯荣等[10]在东江流域径流影响贡献率分析上认为气候变化与人类活动影响分量相当;李艳等[11]对北江流域径流变化研究得出人类活动使流域植被减少,导致流域径流的增加。

本文选取宁江流域作为华南湿热环境下小流域典型代表,运用Mann-Kendall分析及小波分析方法分析近60 a流域内气温、降水、径流量变化趋势,采用累计量斜率变化率比较法对近几十年流域内气候变化及人类活动对径流变化进行定量分析探讨,为其日后保护宁江流域的生态环境提供参考性意见。

1 研究区概况与数据

1.1 研究区域

宁江流域位于粤东北地区,发源于江西省寻乌县荷峰畲,贯穿广东省兴宁市南北,至水口站汇合进入梅江,主要流经兴宁盆地,全长107 km,流域面积1 364.75 km2,占兴宁市总面积的65%,是梅江流域面积最大的支流,被称为兴宁市的母亲河。宁江流域属于亚热带季风性气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,全年气候温暖湿润,年均降水量1 426 mm,降水主要集中在4—9月,年均气温21.68℃,年平均日照时数2 066 h。流域植被为亚热带季风常绿阔叶林、灌木林、人工林及果园,流域内林地约占总面积的73%。流域地形狭长,北部、东部、西部均为山地,中部为宁江盆地,河流流速湍急,径流集流快,易出现洪峰。土壤类型以水稻土、赤红壤为主。

1.2 数据来源

(1) 水文气象数据。包括宁江流域5个气象站点1986—2013年日降水量、气温及宁江控制站河口水文站1986—2013年月径流量,数据来源中国气象数据共享网及梅州市水文局。

(2) 空间数据。流域DEM数据来自于中国科学院国际科学数据服务平台,空间分辨率为30 m;使用1986年、1995年、2005年、2013年Landsat TM影像,在ENVI 5.1中进行校正、裁剪等预处理后,采取监督分类方法对其进行目视解译,为提高解译精度,开展流域野外实地调查采样,建立目视解译标志和标准,解译后Kappa系数为0.86,分类精度较好。参照全国土地分类方法和当地实际情况,将宁江流域土地利用类型分为林地、草地、耕地、建筑用地和未利用土地。

2 研究方法

2.1 Mann-Kendall检测方法

Mann-Kendall检验法是气象学及气候学中经常用来进行突变检验的一种方法,适用于水文变量的趋势检验及突变点确定,该方法已经被很多学者成熟运用于气象变化分析[12-15],详细原理及计算方法见参考有关文献[16]。

2.2 小波分析法

Morlet小波是一种常用分析水文长时间序列变化的复值小波[17],本文选用Morlet函数分析宁江径流降水气温周期及突变点。Morlet小波函数变化系数。

(1)

(2)

小波方差随尺度a的变化过程,称为小波方差图,它能反映信号波动的能量随尺度a的分布[18]。小波方差图可用来确定信号中不同种尺度扰动的相对强度和存在的主要时间尺度,即主周期。

2.3 累积量斜率变化率分析方法

为定量区分降水量、蒸发量与其他因素对径流量的贡献率,王随继提出了累积斜率变化率比较法。假设基准期和变异期的降水量为P,累积降水量—年份线性方程的斜率分别为KPa,KPb(mm/a),斜率变化率为SP;蒸散发为E,累积蒸散发量—年份线性方程的斜率分别为KEa,KEb(mm/a),斜率变化率为SE;径流量为R,累积径流量—年份线性方程的斜率分别为KRa,KRb(亿m3/a),斜率变化率为SR[7,19]。

则累积降水量斜率变化率SP为

SP=(KPb-KPa)/KPb

(3)

累积蒸散发斜率变化率SE为

SE=(KEb-KRa)/KRb

(4)

累积径流量斜率变化率SR为

SR=(KRb-KRa)/KRb

(5)

降水对径流量变化贡献率为

(6)

蒸散发对径流量变化的贡献率CE为

(7)

人类活动对径流量变化的贡献率CH为

CH=100-CP-CE

(8)

3 结果与分析

3.1 气温、降水、径流变化趋势规律分析

宁江流域1953—2013年均气温变化呈不断上升趋势(图1A),年际变化率为0.139℃/10 a。1953—1992年气温变化波动较小,1992年以来气温呈现突变升高,年际气温变化率为0.172℃/10 a。5 a滑动气温曲线显示1967—1971年5 a的气温均值最低,为21.04℃,5 a均值最大出现在1998—2002年为22.13℃。1953—2013年宁江流域年均温累积距平曲线显示气温变化大致经历稳中下降到快速上升的阶段(图1B),年均温累积距平在1997年达到最小,并在1997年之后急剧上升。

图1年均温年际变化和累积距平曲线

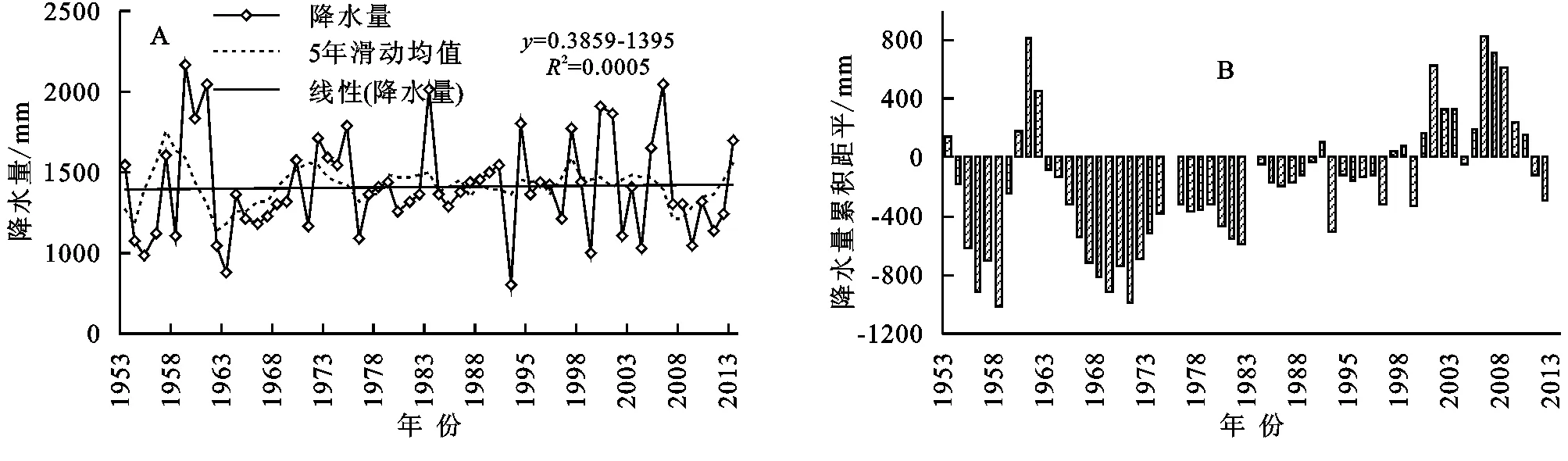

图2为宁江流域1953—2013年降水量及累计距平变化趋势图,年均降水量变化较为平稳,未出现明显上升下降趋势。年降水量最大值出现在1959年,为2 171.5 mm,最小值出现在1991年为801.5 mm。降水累积距平曲线显示年降水在1959—1961年及1998—2011年降水量较多,其余时间年降水较少,采用R/S分析法预测未来趋势变化,其Hurst指数为0.28<0.5,表明未来降水量增加不显著。

气温和降水是径流变化的两个重要气象因素。从1953—2013年宁江流域年径流量变化(图3)可以看出呈下降趋势,尤其在1983年以来径流量出现大幅度下降,其年际变化趋势率为-0.189亿m3/10 a。年降水量累积距平曲线图3B反映径流量在1958—1963年,1973—2001年呈增加趋势,在1963—1973年及2001—2013年为下降趋势。

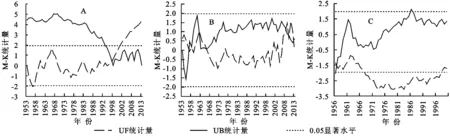

3.2 气温、降水、径流变化分析

3.3 气温、降水、径流周期性变化规律分析

对1953—2013年宁江流域气温、降水量及出口控制站河口站径流量标准化距平系列采用Matlab软件Morlet小波做连续变换,并借助Surfer10.0绘制出1953—2013年宁江流域年气温、降水量、径流量变化的小波系数实部等值线图5。图中横坐标为时间尺度,纵坐标为频域尺度。图中小波系数的正、负分别表示径流量的偏多与偏少,小波系数为零对应着突变点,等值线中心对应的时间尺度为水沙时间序列变化的主周期[7,19-20]。从宁江流域气温小波系数实部图5A可以看出气温主要存在以28a为尺度中心的20~30a变化周期,该年代震荡周期最为明显,形成四个高震荡中心和三个低震荡中心,气温出现高—低—高—低—高—低—高准4次高交替震荡。高震荡时间分别出现在1953—1958年、1972—1980年、1990—1998年、2008—2013年,表明这四个时间段气温较高。3个低震荡中心出现在1960—1969年、1981—1988年以及1999—2007年,表明这三个时间段气温较低,其中1953—1977年及2000—2013年间气温震动较大,其余时间段波动较小。而到2013年震荡周期等值线远未闭合,说明2012年以后宁江流域气温会持续升高。

图2宁江流域年降水量年际变化和累积距平曲线

图3年径流年际变化和累积距平曲线

图4宁江流域气温、降水、径流Mann-Kendall曲线

从宁江流域1953—2013年降水小波实部图5B可以得出降水主要存在27 a及11 a变化周期,其中27 a时间尺度方差最大,为降水变化的主周期。在27 a变化周期上形成4个高震荡中心和3个低震荡中心,降水出现高—低—高—低—高—低—高—低准四次丰枯交替震荡。高震荡时间出现在1954—1957年,1969—1975年,1990—1996年以及1999—2013年,表明这四个时间段降水量较为丰富。而在1961—1968年,1980—1988年及2000—2005年出现三个低震荡中心,表明降水在这三个时间段降水较少。10 a周期上在1980年之前交替有规律变化,1980年以后周期变化规律不明显。从宁江流域气温变化周期与降水变化周期上看,降水和气温的20~30 a主周期发生在27 a,都出现四次高低交替变化,其中高震荡中心和低震荡中心出现的年份时间大体一致,并且在2005年以后气温与降水均呈增加趋势,但震荡线未闭合,表明未来时间降水、气温仍呈上升趋势。

图5C为1953—2013年宁江流域径流量小波系数等值线图,宁江流域径流量周期变化主周期为11 a。以27 a为中心径流量大小交替周期出现大—小—大—小2次明显震荡变化,而在1990年以来流域径流变化在27 a时间尺度上不明显,未能延续至全局时间段,表明1990年之前流域内径流周期与气温、降水较为同步,而1990年以来由于人类活动的加剧,流域内径流量变化周期受到破坏,未能体现全域性。径流量在11 a时间尺度上,具有全域性,与降水量11 a周期变化高低震荡中心时间段较为吻合。

图5气温、降水与径流小波系数实部时频分布及小波方差变化

3.4 流域人类活动对径流影响

气候是影响河流径流的重要因素,气温—降水—径流之间存在紧密的函数联系。1953—1963年为宁江流域的准自然形态,1963年以后宁江流域在气温升高、降水量波动较小情况下径流量出现非自然形态的显著下降。

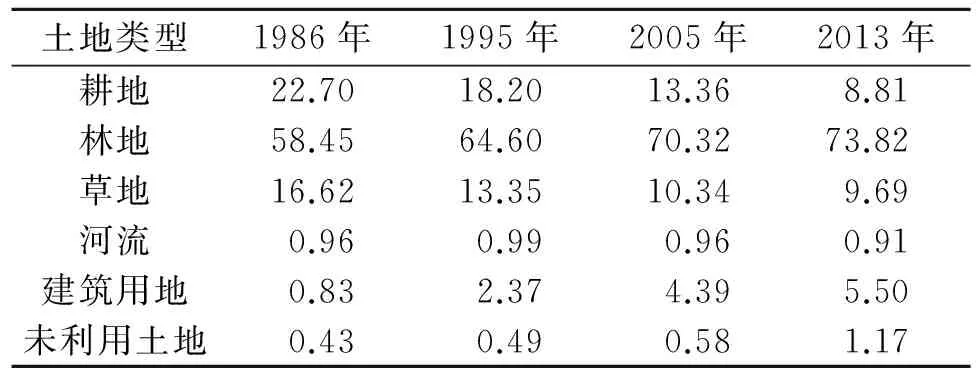

从宁江流域不同年代土地利用面积看(表1),宁江流域内林地面积最大,从1986年占整个流域面积58.4%上升到2013年73.8%,其次是耕地、草地,三者共占整个流域面积的95%。1986—2013年宁江流域由于流域内开展退耕还林、实施生态农业发展以及人工林培育,林地面积增加28.8%,林地面积的增加对流域内水土保持工作及径流的拦截下渗起到很好的效果;受当地退耕还林还草政策以及经济发展建设环境,耕地面积减少61.2%,耕地面积减少主要发生在宁江市北部(图6);草地因生态恢复和人工林栽培逐渐转为林地,导致其面积减少41.6%。1986年以来,当地经济的发展和人类活动的加剧,部分耕地转为建筑用地,1986—2013年建筑用地面积增加562%。

3.5 气候变化和人类活动对径流的贡献率计算

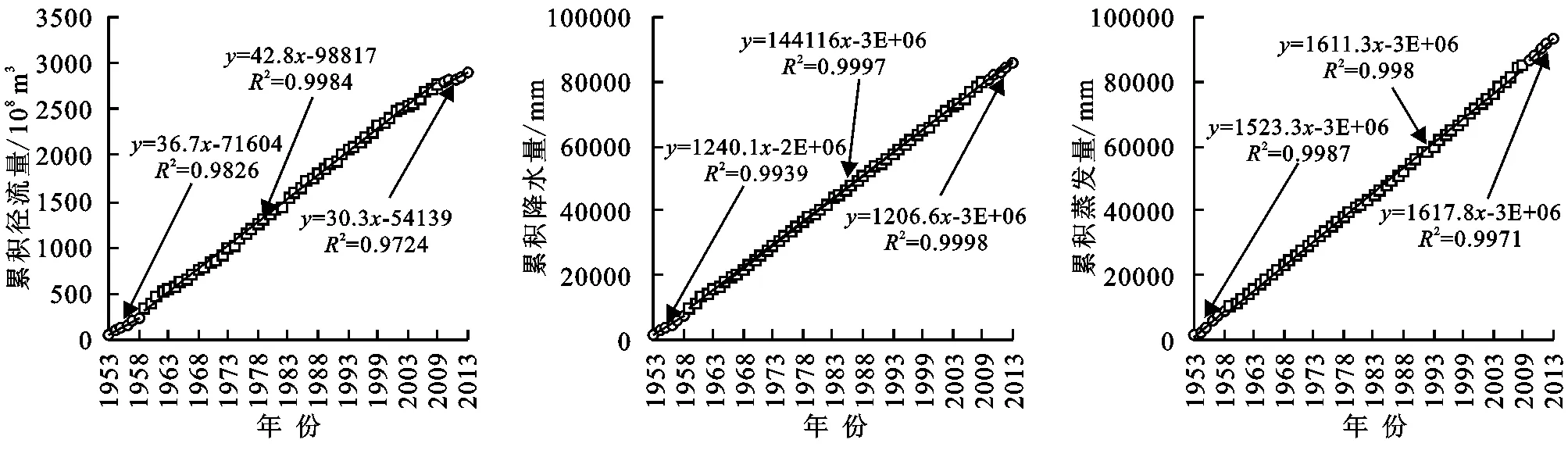

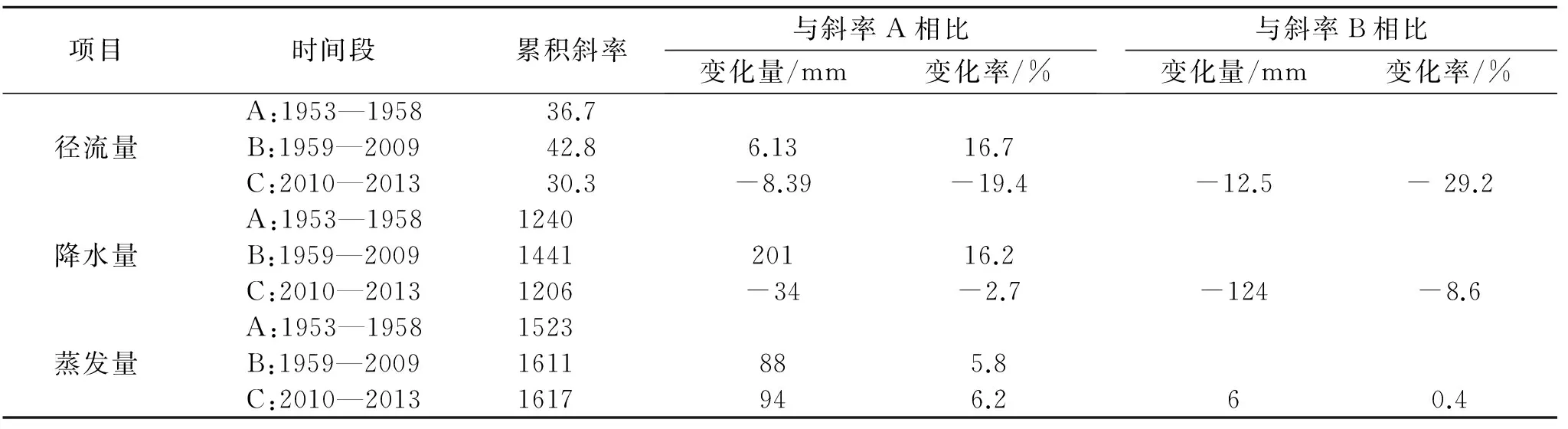

通过Mann-Kendall检验得出1953—2013年流域径流量变化存在1958年与2008年两个突变点,将时间序列划分为1953—1958年、1958—2008年、2009—2013年。根据宁江流域年径流量累积变化特征及径流影响因素分析,运用线性回归得出不同时期径流量累积变化斜率(图7)。

图6 1986-2013年宁江流域景观格局表1 1986-2013年宁江流域土地利用类型面积变化比例 %

从表2看出,B与A时期相比,累积径流量斜率年均增加6.13亿m3,增加率为16.7%。同期相比,累积降水量斜率年均增加201 mm,增加率为16.2%,累积蒸发量斜率年均增加88 mm,根据公式计算降水与蒸发量对径流贡献率为62.2%,而人类活动在此时期由于毁林开荒,滥砍滥伐等对流域森林植被的破坏,加重水土流失,增大局部的流域量,对径流增加贡献率为37.8%。

图7宁江流域累积径流量累积曲线、降水量累积曲线及蒸发量累积曲线

C与A时期相比,累积径流量斜率年均减少8.39亿m3,减少率为19.4%,出现严重下降。同期相比,累积降水量斜率年均减少34 mm,减小率仍为2.7%,累积蒸发量斜率年均增加6.2%,计算得出降水及蒸发量对径流减少贡献率为45.8%,人类活动贡献率为54.2%。

表2 宁江流域径流量、降水量、蒸发量不同时期累积斜率及变化率

4 讨 论

宁江流域1953—2013年径流量在气温升高、降水波动不大情况下出现显著下降,突变年份出现在1958年和2008年。王随继学者提出的累计量斜率变化率比较法在干旱半干旱区评估中忽略蒸散发因素,鉴于华南地区蒸发量较大且宁江流域内近60 a气温呈上升趋势,本文在计算气候变化对径流贡献率时加上蒸散发,计算得到1959—2008年流域内径流减少贡献率中气候变化占62.2%,人类活动为37.8%;2009—2013年气候变化对流域径流量减少贡献率为45.8%,人类活动贡献率为54.2%。1953—2013年宁江流域径流量序列变化中存在1958年,2008年两个突变点,而降水量也存在1958年,2008年两个突变点,表明流域内径流量受降水影响较大。加上宁江流域近60 a气温升高,计算出华南地区人类活动对径流贡献比王随继学者在西北半干旱区结果83.19%小,表明在华南地区由于径流量较大,人类活动对径流影响比干旱区小,利用这一方法得出结论与林凯荣等对东江流域人类活动贡献率分析结果较为吻合[10]。

5 结 论

(1) 宁江流域近60 a来气温呈显著上升趋势,上升1.05℃,且达到显著水平,降水量较为稳定,上下波动较小,未达到显著水平,径流量在1984年以来出现持续显著下降趋势,近60 a下降8.39×108m3,占流域多年平均的19.4%。

(2) 1990年前流域内径流量与气温、降水存在较为明显的27 a周期规律,1990年以来流域内受人类活动影响较大,径流量变化周期受到破坏,未能体现全域性;但在小尺度周期11 a上仍与降水量保持同步,表明宁江流域径流量主要受降水影响。

(3) 随着经济发展以及水土保持工作的开展,到2013年林地面积占整个流域的73.8%,耕地面积则由1986年的22.7%下降到2013年的8.81%。林地面积的增加对流域水土保持及防治水土流失起到重要作用,同时也有效吸收降水,增加径流量下渗。

(4) 宁江流域1953—2013年径流量存在1958年、2008年两个突变年份,降水量也存在两个1958年、2008年两个突变年份。以1953—1958年为基准期,计算得出气候变化和人类活动在1959—2008年宁江流域径流量增加中贡献率分别为62.2%和37.8%,在2009—2013年径流量减少中贡献率分别占45.8%和54.2%。在华南地区由于径流量较大且主要受降水影响,人类活动对径流贡献率比干旱区小。

[1] 刘昌明,张学成.黄河干流实际来水量不断减少的成因分析[J].地理学报,2004,59(3):323-330.

[2] 王钧,蒙吉军.黑河流域近60年来径流量变化及影响因素[J].地理科学,2008,28(1):83-88.

[3] 刘宇峰,孙虎,原志华.基于小波分析的汾河河津站径流与输沙的多时间尺度特征[J].地理科学,2012,32(6):764-770.

[4] Kuang C, Su P, Gu J, et al. Multi-time scale analysis of runoff at the Yangtze estuary based on the Morlet Wavelet Transform method[J]. Journal of Mountain Science.2014,11(6):1499-1506.

[5] 潘威,郑景云,萧凌波,等.1766年以来黄河中游与永定河汛期径流量的变化[J].地理学报,2013,68(7):975-982.

[6] 吴创收,杨世伦,黄世昌,等.1954—2011年珠江入海水沙通量变化的多尺度分析[J].地理学报,2014,69(3):422-432.

[7] 王随继,闫云霞,颜明,等.皇甫川流域降水和人类活动对径流量变化的贡献率分析:累积量斜率变化率比较方法的提出及应用[J].地理学报,2012,67(3):388-397.

[8] 白乐,李怀恩,何宏谋.降水和人类活动对秃尾河流域基流的影响[J].自然资源学报,2014,29(12):2078-2088.

[9] 胡珊珊,郑红星,刘昌明,等.气候变化和人类活动对白洋淀上游水源区径流的影响[J].地理学报,2012,67(1):62-70.

[10] 林凯荣,何艳虎,陈晓宏.气候变化及人类活动对东江流域径流影响的贡献分解研究[J].水利学报,2012,43(11):1312-1321.

[11] 李艳,陈晓宏,王兆礼.人类活动对北江流域径流系列变化的影响初探[J].自然资源学报,2006,21(6):910-915.

[12] 樊辉,何大明.怒江流域气候特征及其变化趋势[J].地理学报,2012,67(5):621-630.

[13] 李鹏飞,刘文军,赵昕奕.京津冀地区近50年气温、降水与潜在蒸散量变化分析[J].干旱区资源与环境,2015,29(3):137-143.

[14] 陈睿智,桑燕芳,王中根,等.1956—2010年甬江流域降水变化特性分析[J].地理科学进展,2012,31(9):1149-1156.

[15] Zhang Q, Xu C Y, Zhang Z, et al. Spatial and temporal variability of precipitation over China, 1951—2005[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2009,95(1): 53-68.

[16] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].2版.北京:气象出版社,2007.

[17] 王文圣,丁晶,向红莲.小波分析在水文学中的应用研究及展望[J].水科学进展,2002,13(4):515-520.

[18] 王文圣,丁晶,衡彤,等.水文序列周期成分和突变特征识别的小波分析法[J].工程勘察,2003(1):32-35.

[19] 刘晓琼,刘彦随,李同昇,等.基于小波多尺度变换的渭河水沙演变规律研究[J].地理科学,2015,35(2):211-217.

ResponseofRunofftoClimateChangeandHumanActivitiesintheRiverBasinofSouthernHumidArea—ACaseStudyOfNingJiang

YANG Chuanxun1,2, ZHANG Zhengdong1, ZHU Ruxiong3,WAN Luwen1, YE Chen1, ZHANG Jie1

(SchoolofGeographyScience,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510631,China; 2.GuangzhouInstituteofGengraphy,Guangzhou510070,China;3.SchoolofGeographyScienceanPlanniug,SunYat-senUniversity,Guangzhou510275,China)

Based on the data of daily temperature and precipitation of six meteorological stations in Ningjiang River Basin and hydrological data gathered from Hekou station from 1953 to 2013, landscape pattern metrics with land use and land cover date derived from the Landsat TM imagery acquired in 1986, 1995, 2005 and 2013, we used the methods of Mann-Kendall trend analysis, Wavelet analysis and SCRAQ method aiming to analyze the contribution ratio of precipitation and human activities to the runoff in the Ningjiang River Basin. The results showed that: (1) the temperature presented significantly increasing trend and runoff demonstrated the decreasing trend, the precipitation appeared weakly increasing trend; (2) there was obvious correlation coefficients among temperature, precipitation and runoff at the scale of 27-year before 1990, while the scale was destroyed by human activities after 1990, it was still synchronization in scale of 11-year between runoff and precipitation, indicating that runoff changes were mainly affected by the precipitation; (3) with the development of economy and soil and water conservation from 1980s, woodland area increased by 26.2%, grassland area land reduced by 41.6% and cultivated area reduced by 61.2%. The large area of land use change occurred in the northern Xingning; (4) the period from 1953 to 1958 was taken as the base period, the contribution rates of the precipitation and human activities to the increased runoff were 62.2% and 37.8% in the period from 1959 to 2008, the rates to the decreased runoff were 45.8% and 54.2%, respectively, in the period from 2009 to 2013.

Ningjiang; runoff; climate change; human activities

2016-08-01

:2016-09-12

国家自然科学基金项目(41471147);华南师范大学研究生科研创新基金(2015lkxm39);广东省水利科技创新项目(2015-14)

杨传训(1988—),男,河南信阳人,硕士研究生,从事景观格局与生态水文研究。E-mail:747009083@qq.com

张正栋(1968—),男,甘肃榆中人,教授,从事景观格局与生态水文、土地利用土地变化研究。E-mail:zhangzdedu@163.com

P333

:A

:1005-3409(2017)05-0113-07