逆针灸对慢性疲劳大鼠血清ACTH、CORT、CRH的影响*

2017-09-12华金双邵伯雍

华金双,傅 文,邵伯雍

(1.河南中医药大学针灸推拿学院,河南 郑州 450046; 2.河南中医药大学,河南 郑州 450046)

·实验研究·

逆针灸对慢性疲劳大鼠血清ACTH、CORT、CRH的影响*

华金双1,傅 文2,邵伯雍2

(1.河南中医药大学针灸推拿学院,河南 郑州 450046; 2.河南中医药大学,河南 郑州 450046)

目的:探讨逆针灸对慢性疲劳大鼠促肾上腺皮质激素(ACTH)、皮质醇(CORT)、促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)的影响。方法:将40只SD大鼠随机分为4组,即正常对照组、模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组,每组10只。模型对照组先平行饲养,然后采用多因素刺激相结合的办法制备慢性疲劳大鼠模型,共44 d。逆针灸1组、逆针灸2组在制备模型前依次先给予大鼠电针刺激10 d、20 d,然后再制备慢性疲劳大鼠模型。正常对照组不予任何处理,平行饲养。分别于实验第1天和最后1天进行开野实验检测;采用 ELISA 法检测各组大鼠血清 ACTH、CORT 、CRH含量。结果:①实验第44天,与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠水平运动、垂直运动得分明显下降,差别有统计学意义(P<0.01);与模型对照组大鼠对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠水平运动、垂直运动得分明显增加,差别有统计学意义(P<0.05);逆针灸1组、逆针灸2组大鼠水平运动、垂直运动得分对比,差别无统计学意义(P>0.05)。②与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量明显增加,差别有统计学意义(P<0.01);与模型对照组对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量明显降低,差别有统计学意义(P<0.01);逆针灸1组血清ACTH、CORT含量较逆针灸2组明显降低,差别有统计学意义(P<0.05);逆针灸2组血清CRH含量较逆针灸1组明显降低,差别有统计学意义(P<0.01)。结论:逆针灸能通过调控下丘脑-垂体-肾上腺轴降低慢性疲劳大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量,减轻或抵抗随后长期的应激刺激对机体的损害,从而发挥防治作用。

逆针灸/作用;慢性疲劳综合征/针灸疗法;开野实验;ACTH;CORT;CRH;动物;大鼠

慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrome,CFS)是一种以长期或慢性反复发作的极度疲劳为突出表现,同时伴有低热、咽喉痛、淋巴结肿痛、肌肉酸痛、关节疼痛、神经精神症状、睡眠障碍等其他非特异性表现的综合征。目前CFS的发病机制尚无统一认识,多数学者认为CFS的发生与应激、下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)功能异常关系密切。研究[1-3]显示:引发慢性疲劳综合征的强有力因素是紧张的生活事件以及随之而来的HPA轴功能障碍。根据美国疾病控制中心的诊断标准,该病从开始出现症状到明确诊断至少有6个月的潜伏时间。此时期,疾病尚处于萌芽阶段,若能积极采取预防措施,则有可能防止病情的进一步发展,促使疾病早期治愈。李晓泓[4]认为:逆针灸可以启动机体内源性保护机制,对机体进行调整,因此预先在“未病”机体上给予针灸刺激,能够提高机体的抵抗力与应变能力,减轻随后疾病的损害,是一种激发机体产生良性应激的有效手段。研究[5]发现:逆针灸可使脑内递质、受体、转录调控类基因、热休克反应等众多基因发生变化,从而对随后的疾病起到未病先防、防患于未然的作用。基于此,本实验通过观察逆针灸对慢性疲劳大鼠HPA轴的影响,探讨逆针灸对慢性疲劳大鼠可能的保护作用,以期为慢性疲劳综合征的超早期防治提供实验及理论依据。

1 材料与方法

1.1 动 物

雄性SD大鼠,体质量(180±20)g,清洁级,由济南朋悦实验动物繁育有限公司提供。所有动物均饲养于温度(18~25 ℃)和湿度(55%±2%)相对恒定的动物饲养室,自由进食和饮水。

1.2 试剂与仪器

促肾上腺皮质激素(ACTH)、皮质醇(CORT)、 促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)试剂盒,均为江苏卡尔文生物科技有限公司产品,批号依次为20160319A,20160310A,20160319A。华佗牌一次性针灸针,规格为直径0.30 mm、长度25 mm,苏州医疗用品有限公司产品。佳健CMNS6-Ⅰ型电子针灸治疗仪,无锡佳健医疗器械股份有限公司产品。

1.3 动物分组

适应性饲养1周后,将40只大鼠随机分为正常对照组、模型对照组、逆针灸1组和逆针灸2组,每组10只。

1.4 模型的建立

模型对照组和预处理后的逆针灸组采用多因素刺激方法制备慢性疲劳大鼠模型。①冷水游泳:大鼠游泳桶宽40 cm、高50 cm,大鼠游泳时水深40 cm,水温21 ℃左右,每次游泳30 min。②束缚法:束缚大鼠四肢,每次3 h。③昼夜颠倒1次。第1个2 4 h,无措施。第2个24 h早8:30用昼夜颠倒鼠笼罩罩住鼠笼,模拟夜晚;晚8:30给予日光灯持续照明,模拟白昼。每次随机安排1种,使动物不能预料刺激的发生,以避免产生适应性。共21 d。

1.5 针刺方法

逆针灸1组:大鼠先平行饲养10 d,再给予电针刺激10 d,然后制备慢性疲劳大鼠模型。穴位选取百会、足三里、三阴交、太冲。头部穴位平刺进针,四肢穴位直刺进针,用30号1寸毫针,深度为0.5~1 cm,电针频率为2 Hz,电流强度为0.6 mA,以大鼠头部微颤为宜。每次20 min。5 d为1个疗程,中间休息1 d,共4个疗程。逆针灸2组:先给予大鼠电针刺激20 d,再制备慢性疲劳大鼠模型。针灸操作同逆针灸1组。模型对照组和正常对照组同逆针灸组平行饲养,不做任何处理。

1.6 检测指标

1.6.1 开野实验(open-field)

分别于实验第1天和最后1天进行。方法:将大鼠置于敞箱底面的中心方格内,记录大鼠水平运动得分和垂直运动得分。水平运动得分标准为:动物穿越底面块数(四爪均进入的方格方可记数),每穿越1块计1分。垂直运动得分标准为:大鼠后腿直立次数(两前爪腾空或攀附箱壁),每次计1分。每次测定时间6 min。

1.6.2 血清ACTH、CORT、CRH含量

实验结束时,逆针灸两个组各死亡1只大鼠。称量剩余大鼠体质量并记录,根据体质量,以100 g/L水合氯醛3μL/g体质量腹腔麻醉大鼠;将麻醉后的大鼠平铺于操作台上,切开腹部,暴露下腔腹主动脉;用注射器抽取5 mL血液,迅速注入试管中,静置2 h后,3 000 r/min离心10 min;取上清液,注入一次性EP管中,做好标记,放入- 70 ℃冰箱中保存待检。采用酶联免疫法测定血清ACTH、CORT、CRH含量,均严格按照试剂盒说明书进行操作。

1.7 统计学方法

2 结 果

2.1 各组大鼠开野实验结果对比

各组大鼠实验第1天水平运动得分对比,P>0.05,差别无统计学意义,说明各组基线情况一致,具有可比性。实验第44天:除正常对照组外,其余各组大鼠水平运动得分均较第1天明显减少,差别有统计学意义(P<0.05)。与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠水平运动得分明显下降,差别有统计学意义(P<0.01)。与模型对照组大鼠对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠水平运动得分明显增加,差别有统计学意义(P<0.05)。逆针灸1组、逆针灸2组大鼠水平运动得分对比,差别无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 各组大鼠水平运动得分对比 分,±s

注:与同组实验前对比,*P<0.05;与同时间点正常对照组对比,##P<0.01;与同时间点模型对照组对比,ΔP<0.05;与同时间点逆针灸1组对比,*P>0.05。

各组大鼠实验第1天垂直运动得分对比,P>0.05,差别无统计学意义,说明各组基线情况一致,具有可比性。实验第44天:除正常对照组外,其余各组大鼠垂直运动得分均较第1天明显减少,差别有统计学意义(P<0.05)。与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠造模后垂直运动得分明显减少,差别有统计学意义(P<0.05)。与模型对照组对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠垂直运动得分明显增多,差别有统计学意义(P<0.05)。逆针灸1组和2组垂直运动得分对比,差别无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 各组大鼠垂直运动得分对比 分,±s

注:与同组实验前对比,*P<0.05;与同时间点正常对照组对比,##P<0.05;与同时间点模型对照组对比,ΔP<0.05;与同时间点逆针灸1组对比,*P>0.05。

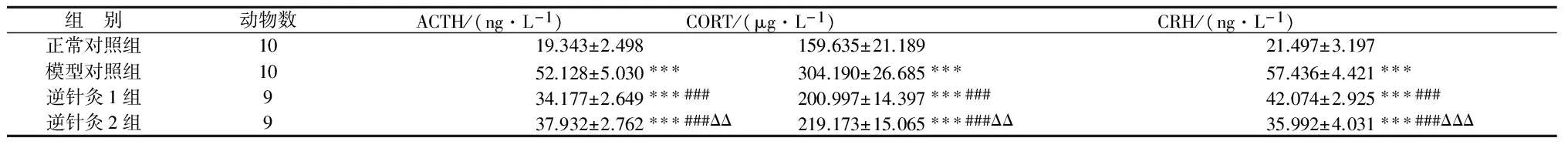

2.2 各组大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量对比

与正常对照组对比,模型对照组、逆针灸1组、逆针灸2组大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量明显增加,差别有统计学意义(P<0.01)。与模型对照组对比,逆针灸1组、逆针灸2组大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量明显降低,差别有统计学意义(P<0.01)。逆针灸1组血清ACTH、CORT含量较逆针灸2组明显降低,差别有统计学意义(P<0.05)。逆针灸2组血清CRH含量明显降低,与逆针灸1组对比,差别有统计学意义(P<0.01)。见表3。

组 别动物数ACTH/(ng·L-1)CORT/(μg·L-1)CRH/(ng·L-1)正常对照组1019.343±2.498159.635±21.18921.497±3.197模型对照组1052.128±5.030∗∗∗304.190±26.685∗∗∗57.436±4.421∗∗∗逆针灸1组934.177±2.649∗∗∗###200.997±14.397∗∗∗###42.074±2.925∗∗∗###逆针灸2组937.932±2.762∗∗∗###ΔΔ219.173±15.065∗∗∗###ΔΔ35.992±4.031∗∗∗###ΔΔΔ

注:与正常对照组对比,***P<0.01;与模型对照组对比,###P<0.01;与逆针灸1组对比,ΔΔP<0.05; ΔΔΔP<0.01。

3 讨 论

现代研究已证实:慢性疲劳综合征患者的慢性疲劳、焦虑等临床症状与HPA轴功能异常关系十分密切。HPA轴的主要作用是维持机体内稳态和应激反应的应答。当机体长期处于慢性应激刺激时,HPA轴会被激活,处于异常状态,使CORT和其他激素释放的增加,从而导致机体内分泌、免疫等系统功能紊乱,产生多种症状[6-7]。应激信号通过相应的神经递质将信息汇聚于下丘脑室旁核,这些神经元合成CRH,并刺激垂体前叶合成、分泌ACTH,最终ACTH释放入周围血循环,刺激肾上腺皮质细胞合成、释放以CORT为主体的糖皮质激素。CRF是机体调节应激反应的关键因子,CORT是HPA轴的最终效应器,它可以负反馈地调节CRF和ACTH的分泌,抑制HPA轴兴奋性,形成HPA轴的环行调节通路。可以看出:下丘脑、垂体和肾上腺组成一个相互协调的反馈调节系统,从而维持血中CORT浓度的相对稳定和应激状态下的适应性反应。大量临床研究[8-11]表明了针灸能明显改善慢性疲劳综合征患者的临床症状,动物实验[12-13]也显示了针灸对慢性疲劳大鼠神经-内分泌系统,尤其是对HPA轴的良性调节作用,这些研究为逆针灸防治慢性疲劳大鼠奠定了坚实的基础。

逆针灸一词,首见于明代高武的《针灸聚英》[14],原文为“无病而先针灸曰逆。逆,未至而迎之也” 。意即:在机体健康无病、疾病即将发生之前或疾病轻浅之时预先采用针灸方法激发经络之气,提高正气,平衡阴阳,可以防止疾病发生,减轻疾病损害的程度。本研究所选足厥阴肝经之原穴太冲,具疏肝解郁、调畅气机之效;足太阴脾经之三阴交,配伍足阳明胃经之足三里穴,可健脾和胃,调和气血,共奏调畅气机、补益气血、强筋壮骨之功;百会为督脉穴,督脉通于脑,具有健脑宁神之功。四穴合用,调畅气机,调和气血,扶正固本,能有效地调动机体的自我防御能力,从而对机体随后的紊乱状态做出良性调整,起到防病治病的作用。

本研究中的开野实验结果显示:除正常对照组外,各组大鼠水平运动得分和垂直运动得分均明显降低。此说明经过多种慢性应激因素所致的慢性疲劳模型大鼠自主探索行为明显降低,并伴有心理焦虑;而提前给予逆针灸干预则能明显改善大鼠的自主探索行为,增加水平运动和垂直运动得分。实验结果提示:逆针灸具有调节作用。此外,本研究中模型对照组大鼠血清ACTH、CORT、CRH含量明显增加(P<0.01),提示长期应激刺激可使HPA轴持续亢进,血中ACTH、CORT、CRH含量升高,超过了大鼠自身调节的范围,说明本实验造模方法是成功的。逆针灸1组、2组与模型对照组对比,血清ACTH、CORT、CRH含量显著降低(P<0.01),提示通过预先电针干预,可能启动了机体内部的保护机制,当再次受到长期应激刺激时,通过机体自身的调整,能有效地维持HPA轴的环行调节通路,使机体对再次的不良刺激产生相对稳定的适应性反应,这可能是逆针灸防治慢性疲劳综合征的机制之一。慢性疲劳综合征的病因病机十分复杂,需要体内诸多细胞因子、基因等共同参与完成。逆针灸虽然是一种有效的预处理手段,但其对慢性疲劳大鼠的预防作用应是多系统、多靶点的综合干预,因此对逆针灸的作用环节尚需进一步深入研究。

[1]LUYTEN P, VAN HOUDENHOVE B, PAE CU, et al.Treatment of chronic fatigue syndrome: findings, principles and strategies[J].Psychiatry Investig,2008,5(4):209-212.

[2]TOMAS C, NEWTON J, WATSON S.A review of hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in chronic fatigue syndrome[J].ISRN Neurosci ,2013:784520.

[3]WANG SJ, ZHANG JJ, QIELL.Acupuncture relieves the excessive excitation of hypothalamic-pituitary-adrenal cortex axis function and correlates with the regulatory mechanism of GR, CRH, and ACTHR[J].Evid Based Complement Alternat Med ,2014:495379.

[4]李晓泓.针灸“治未病”与“针灸良性预应激假说”[J].北京中医药大学学报,2003,26(3):82-85.

[5]王华,陈泽斌.大鼠穴位针刺预处理抗脑缺血再灌注损伤作用及机制的实验研究[G].第四届中国上海中外针灸临床与科研学术研讨会论文汇编.上海:上海中医药大学出版社, 2002:29-35.

[6]ULRICH-LAI YM,HERMAN JP.Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses[J].Nat Rev Neurosci, 2009,10 (6): 397-409.

[7]GAAB J,HüSTER D,PEISEN R,et al.Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Reactivity in Chronic Fatigue Syndrome and Health Under Psychological, Physiological, and Pharmacological, Stimulation[J].Psychosomatic Medicine, 2002,64(6): 951-962.

[8]吴文忠,陈益,章亚成,等.针刺对慢性疲劳综合征免疫功能的影响及临床疗效观察[J].江苏中医药,2013,45(10):58-59.

[9]丁定明,李思康.针剌华佗夹脊穴治疗慢性疲劳综合征疗效观察[J].上海针灸杂志,2012,31(10):716-718.

[10]诸毅晖,梁繁荣,成词松,等.电针肾俞、足三里治疗慢性疲劳综合征的随机对照研究[J].上海中医药杂志,2008,42(10):48-50.

[11]郑盛惠,郑生智,焦建凯,等.俞募配穴针灸治疗慢性疲劳综合征临床疗效及对细胞因子的影响[J].中国中医药信息杂志,2012,19(1):10-12.

[12]TAO YI,LI QI,JI LI,et al.Moxibustion upregulates hippocampal progranulin expression[J].Neural Regen Res,2016,11(4):610-616.

[13]曲长江,解坤,曲静,等.针刺对多因素致慢性疲劳大鼠HPA轴功能影响的实验研究[J].辽宁中医杂志,2010,37(10):2055-2057.

[14]明·高武,撰.黄龙祥,整理.针灸聚英[M].北京:人民卫生出版社,2006:188.

(编辑 陶 珠)

1001-6910(2017)08-0067-04

R245.3

B

10.3969/j.issn.1001-6910.2017.08.29

华金双(1974-),女(汉族),黑龙江大庆人,副教授,博士,研究方向:针灸防治神经系统疾病的基础研究。

河南省高等学校重点科研项目(15A360023)

2017-03-06;

2017-07-14