“疏肝化浊、解毒逐瘀”中药方联合西药治疗急性脑梗死45例

2017-09-12古春青武继涛

古春青,武继涛

(河南中医药大学第一附属医院中医脑病科,河南 郑州 450000)

·临床研究·

“疏肝化浊、解毒逐瘀”中药方联合西药治疗急性脑梗死45例

古春青,武继涛

(河南中医药大学第一附属医院中医脑病科,河南 郑州 450000)

目的:观察“疏肝化浊、解毒逐瘀”中药方联合西药治疗急性脑梗死的临床疗效。方法:将90例急性脑梗死患者采用随机数字表法随机分为两组,对照组采用西医常规治疗,治疗组在对照组治疗基础上加服中药方(柴胡、枳壳、牙皂、石菖蒲、郁金、泽泻、川贝母、金银花、玄参、川芎、红花、水蛭、山楂、半夏、甘草),1 d 1剂,分3次口服。两组均以15 d为1个疗程,共治疗2个疗程。结果:治疗组基本痊愈26例,显效12例,有效5例,无效2例,有效率为96.6%;对组基本痊愈15例,显效13例,有效10例,无效7例,有效率为85.6%。两组疗效对比,差别有统计学意义(P<0.01)。结论:“疏肝化浊、解毒逐瘀”中药方联合西药治疗急性脑梗死能更好地降低脑梗死患者神经功能损伤程度、提高患者日常生活质量、缩小斑块、增强斑块稳定性、减少脑梗死再发风险,以“疏肝化浊、解毒逐瘀”为原则治疗急性脑梗死及干预斑块,疗效显著,值得临床推广运用。

脑梗死/中西医结合疗法;疏肝化浊、解毒逐瘀;颈动脉斑块;中药方剂;临床研究

动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)斑块形成所导致的动脉管腔狭窄和斑块破裂所导致的动脉—动脉栓塞均是引起脑梗死的重要原因。因此,稳定斑块或者缩小斑块面积是预防脑梗死再发的重要治疗措施。目前,西药治疗多以他汀类药物为主,长期服用该类药物有肝功能损伤、肌酶升高及内分泌代谢紊乱等副作用[1]。中药干预治疗斑块的研究较少,2013年6月—2016年6月,笔者采用“疏肝化浊、解毒逐瘀”中药方联合西药治疗急性脑梗死45例,总结报道如下。

1 一般资料

选择本院神经内科住院患者90例,采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组。治疗组45例,男30例,女15例;年龄35~79岁,平均(58.28±9.06)岁;伴高血压病18例,糖尿病13例,冠心病6例,高脂血症16例;颈部血管彩超检查均提示有斑块形成,不稳定性斑块29例,稳定性斑块16例。对照组45例,男29例,女16例;年龄36~80岁,平均(59.02±9.13)岁;伴高血压病19例,糖尿病12例,冠心病8例,高脂血症15例;颈部血管彩超检查均提示有斑块形成,不稳定性斑块30例,稳定性斑块15例。两组患者一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

①急性脑梗死诊断标准按照《各类脑血管疾病诊断要点》[2],经颅脑CT或磁共振确诊为急性脑梗死。②颈动脉斑块判定标准[3]。在颈总动脉起始部与分叉l cm处测量内膜中膜厚度(IMT),IMT≥1.0 mm为增厚,IMT≥1.2 mm并突向管腔内,可视为斑块形成。软斑和溃疡斑属于不稳定斑块;扁平斑和硬斑属于稳定斑块。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

符合上述急性脑梗死诊断标准及颈动脉斑块判定标准。

3.2 排除病例标准

患有严重心、肝、肾疾病及恶性肿瘤者;发病超过72 h者;静脉溶栓者;伴严重感染者。

4 治疗方法

对照组给予西医常规治疗,吸氧。拜阿司匹林肠溶片(由拜耳医药保健有限公司生产,批号 20130502),每晚100 mg,口服;阿托伐他汀钙片(由北京嘉林药业股份有限公司生产,批号 20130522),每晚10 mg,口服。治疗组在对照组治疗基础上加服中药方,药物组成:柴胡12 g,枳壳12 g,牙皂6 g,石菖蒲20 g,郁金20 g,泽泻30 g,川贝母10 g,金银花20 g,玄参15 g,川芎15 g,红花12 g,水蛭3 g,山楂20 g,半夏10 g,甘草8 g。1 d 1剂,分3次服用。

两组均以15 d为1个疗程,共治疗2个疗程。

5 疗效判定标准

5.1 中风疗效判定标准

按照《中药新药临床研究指导原则》[4]。基本痊愈:中医临床症状体征消失或基本消失,症状积分减少≥95%。显效:中医临床症状、体征明显改善,症状积分70%~<95%。有效:中医临床症状、体征均有好转,症状积分30%~<70%。无效:中医临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,症状积分减少<30%。

5.2 两组治疗前后神经功能缺损评分和日常生活能力(ADL)评价

采用1995年全国第四届脑血管病会议制定的神经功能缺损评分[5]及《生活质量指数(BI)评分表》,分别于治疗前后各评定1次,并进行对比。

5.3 颈动脉粥样硬化斑块疗效判定标准

按照参考文献[6]相关标准。治愈:斑块全部被溶解。显效:斑块减少程度>80%。有效:斑块减少程度60%~80%。无效:斑块与治疗前相比,无变化或者是变化小。

5.4 两组治疗前后颈动脉内膜中层厚度(IMT)和斑块Crouse积分对比

两组治疗前后各评定对比1次。

5.5 血清基质金属蛋白酶-9(MMP-9)、血浆脂蛋白相关磷脂酶 (Lp-PLA2)水平测定

血清MMP-9水平采用酶联免疫吸附试验(ELISA)法测定,试剂盒由上海建成生物科技有限公司提供;血浆Lp-PLA2水平采用双抗体夹心法检测,试剂盒由天津康尔克公司提供。治疗前后各检测1次并对比,严格按照试剂盒说明进行操作。

6 统计学方法

7 结 果

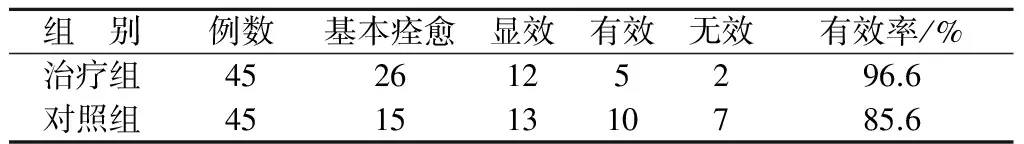

7.1 两组中风疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.68,P<0.01,差别有统计学意义。

表1 两组中风疗效对比

7.2 两组治疗前后神经功能缺损评分和ADL评分对比见表2。

表2 两组治疗前后神经功能缺损评分和 ADL评分对比 分,

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01。

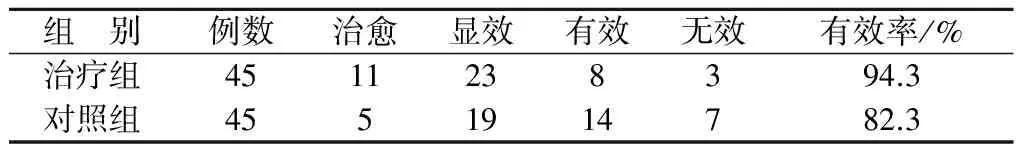

7.3 两组颈动脉粥样硬化斑块疗效对比

见表3。两组对比,经Ridit分析,u=2.40,P<0.05,差别有统计学意义。

表3 两组颈动脉粥样硬化斑块疗效对比

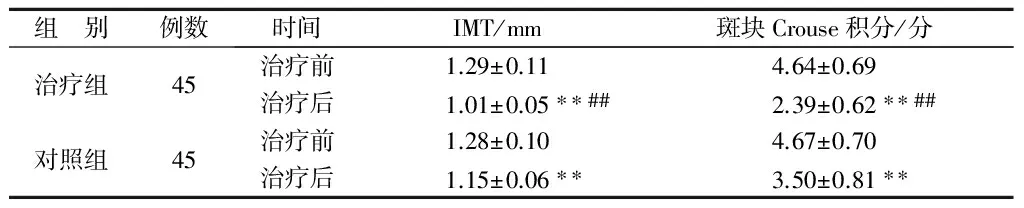

7.4 两组治疗前后IMT和斑块Crouse积分对比见表4。

表4 两组治疗前后IMT和斑块Crouse积分对比

组 别例数时间IMT/mm斑块Crouse积分/分治疗组45治疗前1.29±0.114.64±0.69治疗后1.01±0.05∗∗##2.39±0.62∗∗##对照组45治疗前1.28±0.104.67±0.70治疗后1.15±0.06∗∗3.50±0.81∗∗

注:与同组治疗前对比,*P<0.05,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01。

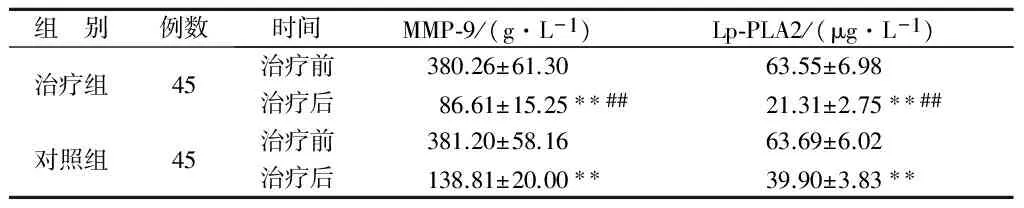

7.5 两组治疗前后血清MMP-9、血浆Lp-PLA2水平对比见表5。

表5 两组治疗前后血清MMP-9、血浆Lp-PLA2水平对比

组 别例数时间MMP⁃9/(g·L-1)Lp⁃PLA2/(μg·L-1)治疗组45治疗前380.26±61.3063.55±6.98治疗后86.61±15.25∗∗##21.31±2.75∗∗##对照组45治疗前381.20±58.1663.69±6.02治疗后138.81±20.00∗∗39.90±3.83∗∗

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01。

8 讨 论

中医学无动脉粥样硬化及斑块等相关概念理论,但根据其病理形成及变化的特点,应与中医学的痰浊瘀毒阻滞血脉而致中风发作理论较为一致。痰浊瘀毒的病机形成过程大概有以下两个特点:①与肝的关系密切。肝主疏泄,肝气调达、气机舒畅则气血运行通畅,津液代谢正常。若肝失疏泄、肝气郁滞,血液运行动力不足,形成瘀血,津液代谢失常,则生痰浊,故疏肝理气在本病治疗中尤为重要。②痰瘀互结、生热蕴毒。痰浊、瘀血均为有形之病理产物,形成后可互为因果,互生交结,又可蕴生毒热,毒热痰瘀为患,使血脉阻滞更为严重,不易疏通,不仅导致严重卒中形成,还可成为反复中风发作的隐患。这与血管内皮的炎性损伤导致动脉粥样硬化斑块的形成,以及炎性反应参与斑块的破裂分解等理论颇为相似,因此,临床用药不仅要化痰浊、逐瘀滞[7],更要给予解毒清热之药,方能达到疗效。因此,“疏肝化浊、解毒逐瘀”应为根本治疗原则。

动脉粥样硬化性斑块的形成与很多因素有关,炎症细胞的炎性浸润和基质金属蛋白酶(MMPs)的降解是最主要的两个因素。AS是脑血管疾病的病理基础,本身就是一种慢性炎症反应性疾病,而炎症反应又能够增加动脉粥样硬化斑块的不稳定性,易损斑块内的炎性细胞比例显著增多,这些炎性细胞以巨噬细胞为主,能够通过抑制胶原纤维的生成、促进胶原纤维的变性、诱导新生毛细血管的生成等途径改变斑块结构,最终使斑块破裂。人血浆脂蛋白相关磷脂酶 (Lipoprotein-as-sociated phospholipase A2,Lp-PLA2) 是一种新型炎性细胞因子[8],不仅参与了动脉粥样硬化的形成和发展过程,还影响着斑块的不稳定乃至破裂的各个阶段,血浆中的Lp-PLA2能够水解血管内皮下的氧化低密度脂蛋白(ox-LDL),生成游离溶血卵磷脂(lyso-PC)和氧化型游离脂肪酸(ox-FFA)两种产物,导致血管内皮细胞损伤,使血液中的单核细胞在血管内膜聚集,衍生为巨噬细胞,巨噬细胞则能吞噬ox-LDL,形成粥样硬化性斑块,并释放细基质金属蛋白酶和细胞因子,降解斑块纤维帽中的胶原基质及平滑肌细胞,使斑块脆裂、分解,导致动脉血栓形成和脑血管事件的发生。

MMPs是能够降解胶原蛋白等细胞外基质成分的一类蛋白激酶,其活性增强能够导致斑块纤维帽变薄而破裂、分解,最终形成血栓。MMP-9是MMPs家族的主要成员,在不稳定性斑块中的表达明显增高,使基质降解速度明显增快,能够通过降解IV型胶原和弹力纤维而促进斑块的破裂。研究[9]表明:他汀类药物就是通过抑制牛儿基牦牛儿焦磷酸酯,减少MMP-9分泌,起到维持纤维帽完整、稳定斑块的作用。因此,血清MMP-9水平的检测对判断斑块的不稳定性有较高的敏感性和特异性[10],对脑梗死的二级预防具有重要意义。

本研究以“疏肝化浊、解毒逐瘀”为治疗原则,联合中药治疗急性脑梗死并干预颈动脉斑块。表1显示:治疗组有效率为96.6%,对照组有效率为85.6%,两组中风疗效对比,差别有统计学意义(P<0.01)。表2显示:两组均能显著降低患者神经功能缺损评分及生活质量指数评分,且联合中药治疗组优于单纯西药对照组(P<0.01),提示联合中药治疗能更好地降低脑梗死患者神经功能损伤程度、提高患者日常生活质量,整体疗效优于单纯西药治疗。表3显示:两组治疗干预颈动脉斑块疗效治疗组有效率为94.3%,对照组有效率为82.3%,差别有统计学意义(P<0.01)。表4显示:两组均能显著降低IMT及斑块Crouse积分,且治疗组优于对照组,差别有统计学意义(P<0.01)。表5显示:两组均能显著降低血清MMP-9、血浆Lp-PLA2水平,且治疗组优于对照组,差别有统计学意义(P<0.01),提示联合中药治疗能更好地缩小斑块、增强斑块稳定性,减少脑梗死再发风险。以“疏肝化浊、解毒逐瘀”为原则治疗急性脑梗死及干预斑块,疗效显著,值得临床推广运用。

[1]璟曦,蔡敏.普罗布考联合阿托伐他汀对急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块的影响[J].重庆医学,2013,42(16):1835-1836,1840.

[2]全国第四次脑血管疾病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381.

[3]王玮,王旭生,张帆,等.急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块稳定性与血清YK-40水平的相关性研究[J].中风与神经疾病杂志,2015,32(8):712-713.

[4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002.

[5]中华医学会全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J].中华神经科杂志,1996,76(29):381.

[6]中华医学会神经病学分会脑血管病学组缺血性脑卒中二级预防指南撰写组.中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南(2010) [J].中国神经科杂志,2010,43(2):154-160.

[7]李晋生,陈霞,靳冉,等.活血化瘀中药干预兔动脉粥样硬化形成作用研究[J].中国中医药信息杂志,2012,19(4):35-37.

[8]费世早,王磊,庞洪波,等.血浆脂蛋白相关磷脂酶 A2 检测对颈动脉斑块稳定性的预测价值[J].脑与神经疾病杂志,2012,20(1):44-46.

[9]陈略,朱飞奇,刘纯钢,等.盐酸小檗碱联合阿托伐他汀对脑梗死患者血脂水平和颈动脉粥样硬化斑块的影响[J].中国神经精神疾病杂志,2014,40(6):348-352.

[10]周一军,张锦,李莉,等.糖尿病患者动脉粥样硬化斑块内基质金属蛋白酶2和9与斑块稳定的关系[J].中国动脉硬化杂志,2005,13(1):69-72.

(编辑 马 虹)

1001-6910(2017)08-0020-04

R255.2

B

10.3969/j.issn.1001-6910.2017.08.08

2017-04-24;

2017-06-09