“9·11”以来全球反恐战略困境探析

2017-09-11王震

王震

摘 要:“9·11”事件后,国际社会的一系列反恐努力并未取得預期效果,近年来反而陷入了“越反越恐”的战略困境。它不仅体现为全球范围内恐怖活动案发频率的上升、恐怖袭击所造成的伤亡和危害程度的增加,还包括各类恐怖组织的增多、恐怖活动区域的扩展,以及恐怖势力自身的升级和变异等。造成这一困境的根源无疑是多方面的,除了各国内在因素的差异之外,还包括“圣战”意识形态的全球扩散、以网络为代表的信息技术进步所带来的深远影响、“9·11”后美国单边主义反恐政策的消极作用、全球化的负面后果、国际反恐合作机制的内在缺陷,以及国际格局转型所引发的动荡和不确定性,等等。只有充分认识到造成当前全球反恐战略困境的内在因素,未来全球反恐战争才能更加有的放矢,并有望摆脱当前面临的困境。

关键词:国际恐怖主义;全球反恐战争;反恐战略困境

中图分类号:D815.5 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2017)09-0016-13

“9·11”事件后,小布什领导下的美国政府在全球发动了一场轰轰烈烈的反恐战争。迄今为止,这场反恐战争并未取得预期成果,尽管世界各国在反恐领域的关注和投入始终居高不下,国际恐怖活动却并未因此而减弱,甚至在不少地方出现了愈演愈烈的势头。造成这一困境的原因无疑是多方面的,并非某个单一因素可以解释。本文将尝试分别从意识形态、技术发展、霸权政治、世界经济、国际制度等不同维度进行分析,以探讨造成全球反恐战略困境的内在根源,以更好地理解我们当前面临的国际恐怖活动威胁与反恐形势。

一、全球反恐战略困境的含义

2001年“9·11”事件无疑是冷战后世界历史的重要转折点。它不仅直接引发了新世纪以来的两场重要战争——阿富汗战争和伊拉克战争,而且使恐怖主义问题从一个普通的非传统安全议题逐渐升级为大多数国家安全战略中的重大议题。为应对国际恐怖活动带来的威胁和挑战,不少国家在反恐领域的投入已经达到了史无前例的程度。然而,十几年来国际社会的反恐努力不仅未能有效消除恐怖活动带来的威胁,近年来国际恐怖活动反而出现了日渐猖獗的局面,成为当前全球反恐过程中面临的巨大悖论和困境,不少媒体和学者称其为“越反越恐”现象1。具体来说,这一现象主要体现在以下几个方面:

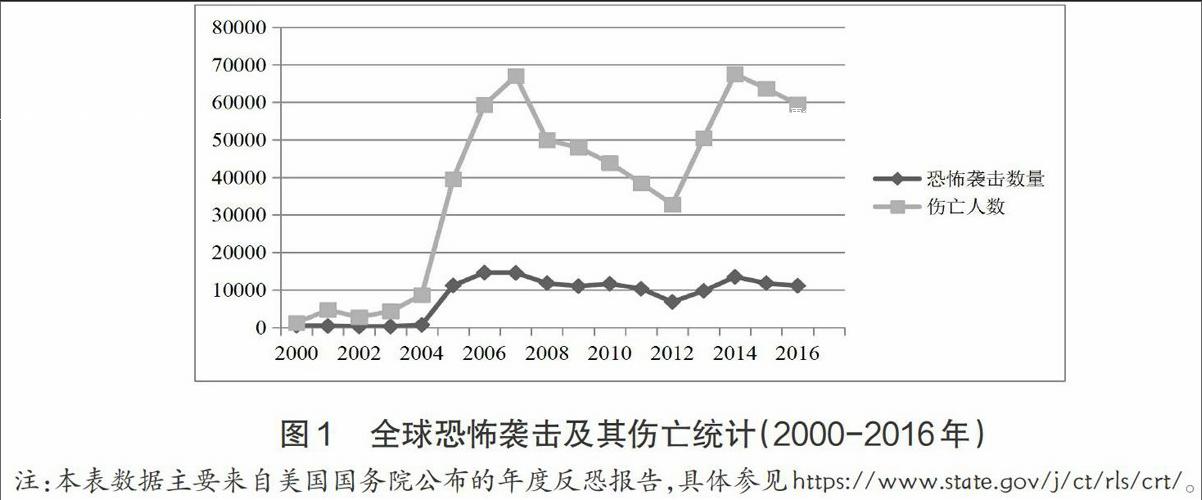

首先,与“9·11”事件发生后初期相比,国际恐怖活动的案发频率和伤亡人数持续攀升。根据美国国务院发布的年度报告,即便在发生“9·11”事件的2001年,全球范围内的恐怖袭击事件仅为348起,造成的全部伤亡人数为4655人2。由于国际社会的反恐努力,“9·11”事件发生次年,全球范围内的恐怖袭击数量还一度大幅下降。2002年全球恐怖袭击案件仅为199起,共造成725人死亡,2283人受伤3。然而,“9·11”事件发生10年之后,全球恐怖袭击数量却飙升到了10283起,因恐怖袭击而丧生的人数为12533人,受伤人数为25903人,被绑架者为5554人4。2015年,全球恐怖袭击案件进一步增至11774起,共造成28300人死亡,35300人受伤,另有12100人被绑架或劫持为人质5。换言之,2015年全球平均每月发生981起恐怖事件,案发频率和造成的伤亡程度都已大大超过了“9·11”事件之前。根据英国简氏恐怖主义与叛乱情报中心(JTIC)统计,包括恐怖活动在内的武装暴力事件在2016年增长了25%,从2015年的18987起增至24202起。其中,约18%的案件系“伊斯兰国”组织所为,全球45%以上的武装暴力事件发生在伊拉克和叙利亚地区6。

其次,全球各地的恐怖组织数量如雨后春笋般急剧增加,恐怖活动也开始在全球更大范围内进一步扩散。“9·11”事件之前,美国国务院共认定“外国恐怖组织(FTO)”29个,2001年这一数字上升为33个,2002年进一步增加到36个。2011年美国政府认定的“外国恐怖组织”已经达到49个,2012年和2013年分别为51个和54个,2014年达到59个。2015年的新名单虽然移除了“11月17日革命组织”和“利比亚伊斯兰战斗集团”两个组织,但新增了伊拉克逊尼派复兴党武装“纳格什班底军(Jaysh Rijal Al-Tariq Al-Naqshabandi,JNTR)”1。事实上,由于国际社会在“恐怖主义”定义问题上存在很大争议,仍有许多恐怖组织并不在这一名单之上,或者并未被其他国家所认可2。即便如此,我们仍能透过这一名单看到恐怖组织不断增多和衍生的总体发展趋势。在“9·11”事件发生前后的2000年和2001年,全球每年遭遇恐怖袭击的国家大约为30-40个,2015年全球遭遇恐怖袭击的国家数量已达到92个。其中,中东、南亚、中亚、东南亚和非洲等“破碎地带”和许多所谓“失败国家”更是全球恐怖活动“重灾区”。

最后是国际恐怖活动在规模和形态方面的快速升级。除了恐怖活动“井喷式”爆发、伤亡程度急剧攀升,以及恐怖组织不断激增之外,近年来还出现了像“伊斯兰国”这样既有别于“基地”组织、“爱尔兰共和军”等传统恐怖组织,又不同于传统武装割据势力的“超级怪胎”。尽管大多数学者和媒体仍称其为“恐怖组织”,但是已有学者提出了一些不同看法。美国学者奥黛丽·库尔特·克罗宁提出,尽管“伊斯兰国”使用了恐怖主义策略,但它不同于“基地”等传统恐怖组织,而是一个拥有常规军事力量的“伪国家(Pseudo-state)”3。哈佛大学教授斯蒂芬·沃尔特也认为,“伊斯兰国”不同于对控制领土毫无兴趣的“基地”组织,而是一个野心勃勃地试图开疆拓土的“革命国家(Revolutionary State)”4。美国中情局前副局长迈克尔·莫雷尔则指出,“伊斯兰国”组织是一个“我们从未遇到过的对手”,它“既是一个恐怖组织,又是一个准政权,同时还是一个革命性的政治运动”5。

从某种意义上说,“越反越恐”既是媒体和公众对于2001年以来全球反恐战争成效的一种直观认识和评价,也是当前我们所面临国际恐怖活动威胁的一个重要特征。面对日渐猖獗的国际恐怖活动,尤其是国际恐怖主义的快速转型与升级,任何一位从事相关研究的学者都不能不思考:为什么在世界各国轰轰烈烈地开展反恐战争十几年之后,反而出现了“越反越恐”的战略困境?下文将尝试就此现象进行初步探讨。endprint

二、意识形态根源:“圣战”在全球范围内的扩散

当前国际恐怖活动的一大趋势便是宗教意识形态化,其核心思想则是伊斯兰教“圣战”思想。“圣战”(Holy War)源自阿拉伯语中的“吉哈德”(Jihad)一词,原意是“为主道而奋斗”。一般来说,伊斯兰教中的“吉哈德”包括“大吉哈德”和“小吉哈德”两种:“大吉哈德”是指穆斯林同内在敌人,也即同内心私欲和邪念的斗争;“小吉哈德”是指穆斯林为捍卫伊斯兰教和家园免受外部侵略而同敌人进行的战斗。然而,在一些激进伊斯兰教法学家的歪曲和宣传下,“圣战”思想被简化曲解为以真主名义进行的武装暴力活动,成为不少极端暴力组织的重要理论工具和思想来源6。

伊斯兰教经典《古兰经》中虽然多次提及“圣战”思想,但这大多与创教之初先知穆罕默德率众捍卫和传播伊斯兰教的行为有关,具有非常明显的时代特征。随着时代变迁,“圣战”思想也经历了一个不断发展和演化过程。在早期穆斯林对外征服高潮过去以后,“圣战在教法中的地位显著下降”,它并未成为穆斯林必须践行的一项重要义务1。只有较为激进的哈瓦利吉派,才把“圣战”视为所有穆斯林在念、礼、斋、课、朝之外的第六功。18世纪创立瓦哈比教派的穆罕默德·伊本·瓦哈布主张严格回归伊斯兰教传统,通过包括“圣战”在内的宗教途径来净化社会。埃及穆斯林兄弟会早期精神领袖萨义德·库特卜则提出,穆斯林要想摆脱所谓的“蒙昧状态”,就必须建立一个严格遵照伊斯兰教法“沙利亚”进行治理的“乌玛”,而武装圣战和迁徙圣战“希吉拉”(或“伊吉拉特”)都是实现这一目标的重要方式2。另一激进的埃及伊斯兰神学家穆罕默德·阿卜杜·法拉叶不仅反对“大吉哈德”,而且公开将“武装圣战”列为所有穆斯林必修的“第六功”3。

“基地”组织中的激进神职人员走得更远,通过发展萨拉菲“圣战”意识形态进一步走向了极端。比如,曾与本·拉登共同创建“基地”组织的阿卜杜勒·阿扎姆最早提出了“全球圣战”思想,主张将攻击目标从“近处的敌人”(Near Enemy)转向远处的“异教徒”,倡导组建一个全球同盟来打败“十字军和犹太复国主义者”。大约在1997年之后,“基地”组织开始将其袭击目标转向了美国等来自西方的“异教徒”。奥马尔·巴克里·穆罕默德和阿布·哈姆扎·马斯里等人不仅大肆宣扬伊斯兰教“殉道”(Martyrdom)思想,而且通过区分因个人原因而进行的自杀行为和为真主事业而进行的“殉道”行为,打破了传统伊斯兰教法中禁止剥夺他人性命的禁忌,以便为其滥杀无辜的自杀性袭击行为寻求法理依据。有学者指出,萨拉菲“圣战”组织对于宗教的利用体现在三个层面:首先,以宗教用语来称呼自己(如“圣战者”、“穆罕默德军”)和敌人(如“异教徒”、“叛教者”、“十字军”等)。其次,将其所从事的恐怖活动描述成一种宗教行为。比如,以“圣战”和“殉道”等来指称某些争权夺利的内讧和自杀行径。最后,选择性地援引《古兰经》中的经文片段来为其恐怖活动寻求合法性4。

宗教极端分子对于伊斯兰教经典教义的歪曲以及“圣战”思想的意识形态化,对于全球恐怖活动影响极为深远。简言之,披着宗教外衣的极端思想往往更能蛊惑人心,在信教群体当中更具感召力,也更容易让恐怖组织的暴力行为“合法化”。如今,无论是“基地”组织、“伊斯兰国”,还是“博科圣地”和“索马里青年党”等恐怖组织,抑或是叙利亚、也门、利比亚、伊拉克、阿富汗等地内战中的部分政治武装派别,包括以往许多世俗恐怖组织,乃至西方国家内部滋生的“独狼”恐怖分子,都纷纷祭起了“圣战”旗帜。对于这些形形色色的恐怖组织而言,作为意识形态的宗教“圣战”思想无疑具有多重功能,比如构建超越民族国家的“宗教认同”、唤起信教群众对自身现实困境的意识,同时提供了一种摆脱现实困境的出路——进行“圣战”或“殉道”,等等5。

从战后全球政治伊斯兰运动发展历史来看,以“伊斯兰国”组织为代表的“圣战”运动代表了20世纪80年代阿富汗抗苏战争结束以来的新一轮跨国“圣战”浪潮。法瓦兹·格杰斯教授指出,在二战以来的全球“圣战”运动当中,萨义德·库特卜、穆罕默德·阿卜杜·法拉叶等人所倡导的针对亲西方阿拉伯世俗政权等“近敌”的圣战是第一波“圣战”运动高潮;1989年苏联撤出阿富汗后,本·拉登和扎瓦希里领导下的“基地”组织及其所倡导的针对欧美西方国家等“远敌”(Far Enemy)的恐怖袭击是第二波“圣战”运动高潮;2014年以来,巴格达迪领导下的“伊斯兰国”组织及其为建立一个“世界性哈里发”而进行的所谓“圣战”,则是二战结束以来的第三波“圣战”运动高潮。不过,就其规模、手段、影响和残忍性而言,当下的“伊斯兰国”组织都已远远超过了前两次“圣战”运动1。

三、技术根源:远程交通与信息技术的变革

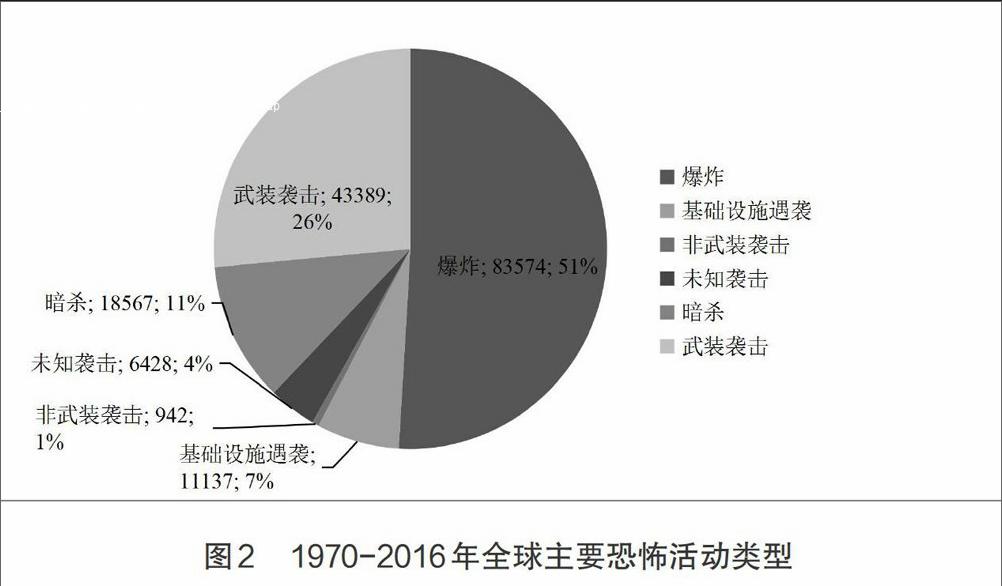

在人类历史上,科学技术进步及其在应用领域的变革常常会助推暴力冲突手段的升级,其对国际恐怖活动的影响也非常明显。早期恐怖分子只能使用匕首、刀、剑等冷兵器发动袭击,随着炸药、枪械等热兵器的出现,特别是半自动、自动枪械,定时炸弹、可塑性炸药等出现,恐怖分子的袭击战术、杀伤距离及其效能也随之发生了重大改变。炸药制造领域的进步为当今的恐怖分子提供了无限机会,便于携带、性能稳定且容易塑形的可塑性炸藥出现后,世界各地的恐怖分子在20世纪70年代一度广泛地使用邮包炸弹。从1977-1983年,全球23个国家内共发生了84起有案可查的邮包炸弹事件2。如今,“即使是威力最为巨大的炸弹也可以通过信件、邮包、购物袋、手提箱或汽车轻易地隐藏起来”3。从20世纪70年代开始,汽车炸弹和自杀性袭击开始成为恐怖分子最为有效的武器和袭击策略。直到今天,这类恐怖袭击仍然是令人望而生畏且防不胜防的恐怖手段。据全球恐怖主义数据库(GTD)统计,爆炸袭击案件占1970-2016年全球恐怖袭击案的50%以上4。

查尔斯·约翰逊指出,造成恐怖活动在全球范围内扩散的核心变量主要有三个,即恐怖袭击目标(Target)的扩大化、恐怖活动所需的技术(Technology)进步和国际社会对恐怖活动的容忍度(Tolerance),也就是所谓的“3Ts”5。其中,技术进步极大地增强了国际恐怖活动的能力和威力,甚至为其带来了颠覆性变化。就此而言,现代交通与远程通讯技术,尤其是以计算机网络为代表的信息技术和新媒体技术等为国际恐怖活动升级提供了前所未有的能量,其影响至少体现在以下三个层面:endprint