新型中子密度微球组合测井仪的设计

2017-09-11张坚锋于其蛟郭红旗杜海洋管林华

张坚锋,于其蛟,郭红旗,杜海洋,管林华

(中石化胜利石油工程有限公司测井公司 山东 东营 257096)

新型中子密度微球组合测井仪的设计

张坚锋,于其蛟,郭红旗,杜海洋,管林华

(中石化胜利石油工程有限公司测井公司 山东 东营 257096)

传统的中子密度微球仪器是采用长源距采集谱数据、短源距只计数、各支仪器分立的方式测井。密度探测器受井温影响,容易导致能谱漂移。设计了一种新型中子密度微球组合测井仪,对密度长短源距计数都进行谱分析,独立控制高压电路来稳定铯峰,优化稳谱算法,使采集数据更加准确,通过完整谱图获得更多更准确的地层信息。针对传统仪器下井容易卡住的问题,重新设计了密度推靠,使其集成微球极板,增强了极板聚焦能力,提高了仪器的分层能力,既有较高的纵向分辨率又有较好的探测深度。

组合测井仪;中子密度;双源距;谱分析;密度微球

0 引 言

核测井是地球物理测井的一个分支,主要是以岩石及其空隙流体的核物理性质为基础,研究在井眼测量条件下,利用放射性异常及射线与物质的相互作用,测量放射性强度和能量变化的分布规律,用于寻找有用的矿产资源;确定各种地质和工程参数;解决各种地质和工程难题,分析地层岩石化学成分含量。核测井具有独特的优点,是在井下快速分析和确定岩石及其空隙流体中各种化学元素含量的有效方法[1]。而且,它的测量不受井内介质的限制,在裸眼井和套管井中,在充满淡水和高矿化度泥浆,水基或油基泥浆,天然气或空气井中均能进行测量。所以,核测井在油、气、煤及其他矿藏的勘探开发中起着重要的作用[2]。

传统的中子密度微球测井仪器是分开独立的,各自带有探头短节和数据采集短节,存在纵向分辨率低、探测深度差别大、深度不一致、采用两支推靠器增加井下遇卡风险以及橡胶极板易磨损等缺点,已经无法应对日益复杂多变的测井环境。因此,研制长度更短集成度更高的中子密度微球组合测井仪就显得迫在眉睫了。

1 中子密度组合测井仪工作原理

岩性密度仪器探头通过推靠器使其紧贴井壁地层,仪器中的γ源向地层发出γ射线束,γ射线与地层物质发生康普顿散射,经历复杂的过程,改变其方向降低其能量,当能量低于100 keV以下时,发生强烈的光电吸收,仪器由长、短源距探测器测量到达其位置的γ射线,通过计算确定地层元素的岩性和密度[3]。

中子仪器中子源连续发射快中子。当快中子与地层中各种原子核碰撞时,失去能量,减速成超热中子,然后至热中子。用作探头的比例计数器主要响应热中子,对于测井环境来讲,氢是最有效的中子减速器。探头记数率的降低指示在源与地层之间的氢物质的增加,这样就间接表明了地层孔隙度的增加[4]。

2 仪器结构设计

中子密度组合测井仪器主要由密度探头组件、中子探头组件、电子线路段、推靠器、高速遥传和地面系统组成。仪器结构示意图如图1所示,其中探头部分包含了长、短源距探测器,γ射线屏蔽体,探测窗口和源室等。主要用于测量放射源向地层发射的γ射线,形成与γ射线能量成正比的信号。

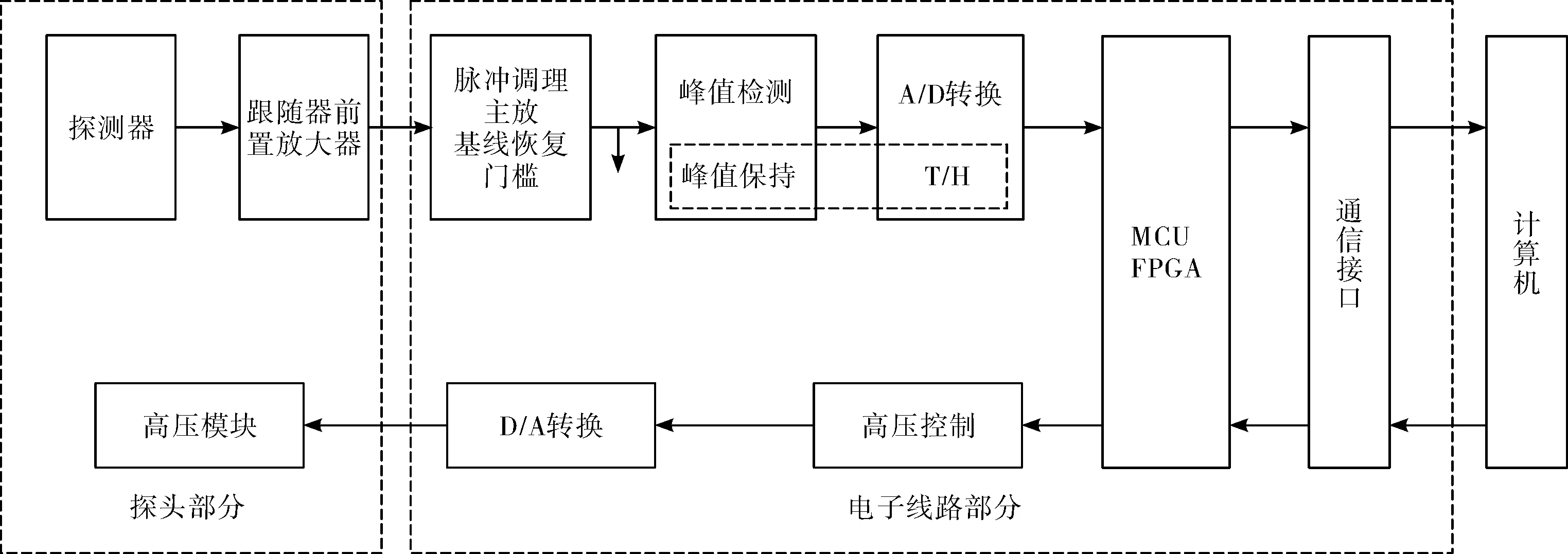

电子线路段包括了补偿中子和岩性密度测井仪的电子线路芯体。其中有两路核脉冲调理电路和 FPGA 电路,是整只仪器的关键部件,数据采集就是通过电子线路段实现的。

图1 中子密度组合测井仪的仪器结构

2.1 岩性密度探测器设计

岩性密度测井仪是在原有2228岩性密度测井仪器的基础上采用高温器件研制而成的。该仪器既可组合测井也可单独测井,其输出方式为标准脉冲电压方式。

岩性密度测井仪主要分为两部分:仪器线路和机械探头。其结构框图如图2所示。

图2 岩性密度测井仪组成框图

2.2 双谱密度探测器设计

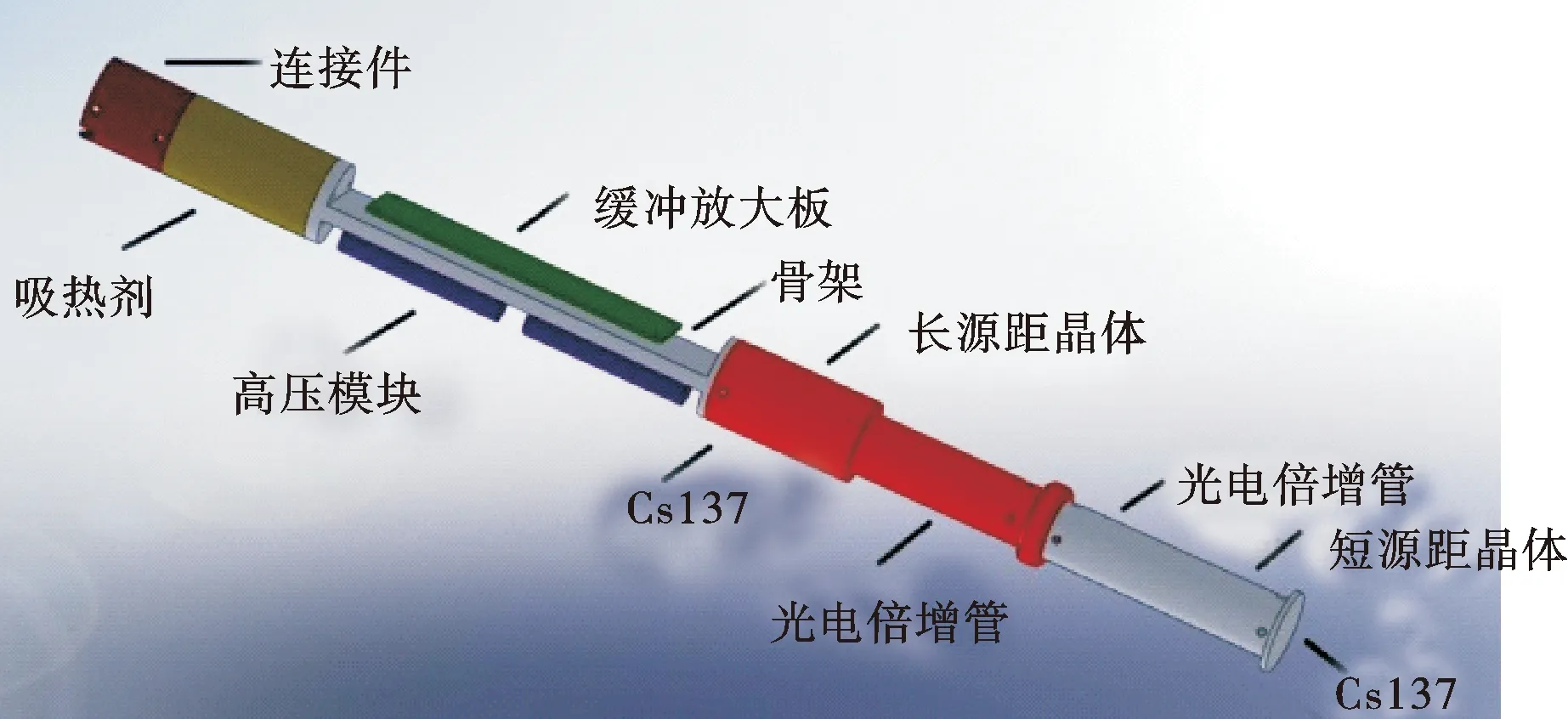

在技术方案确定的情况下,根据性能指标要求,选择了满足要求的元器件,确定了详细设计方案后,进行了探测器的定制。探头总成如图3所示。

图3 探头总成

探头总成包括:1)负高压电源2个,长源距、短源距探测器各1个;2)缓冲放大线路;3)光电倍增管2个,每个探头各1个;4)长源距137Cs源1个;5)短源距137Cs源1个;6)吸热剂及连接件。

探头内缓冲电路主要是放大光电倍增管探头信号,增加驱动能力,保证信号传输到电子线路后无畸变,温度补偿电路用于短源距高压调整。

密度测井仪器采用双源距探测器消除泥饼对测量的影响。仪器设计有距离放射源较远的长源距探测器,探测深度较深,受泥饼影响较小,用于主测量;设计有距离放射源较近的短源距探测器,探测深度较浅,受泥饼影响较大,用于泥饼补偿。利用遥测系统将长、短源距探测器测得的核脉冲分别按不同能量段分窗口计数,然后经过数据处理,形成数字信号传输到地面计算机处理系统。探测器由闪烁晶体和光电倍增管组成,光电倍增管的输出脉冲幅度与被探测到的伽马射线能量直接有关,用脉冲幅度可以鉴别伽马射线的能量[5]。

为了解决探测器输出脉冲幅度随环境温度改变而变化的问题,在仪器长、短道探测器尾端各设置了一个稳峰用的0.1 μCi(3.7×10 Bq)137Cs伽马参考源,产生662 keV能量级的伽马射线,反映到谱图上,即在 662 keV处形成一个稳谱峰(铯峰)。实时调整供给光电倍增管高压,保证铯峰落入稳谱窗口的正确位置,测量窗口的脉冲计数也反映了一定能量段伽马射线的强度[6]。

这种双源距密度谱分析的方法可以有效的避免单一的稳谱电路稳不住高压的现象,大大的提高了系统的稳定性和纠错能力。

实际测井时,仪器的探头紧贴井壁地层,仪器中的γ源向地层发出γ射线束,γ射线与地层物质发生康普顿散射,经历复杂的过程,改变其方向降低其能量,当能量低于 100 keV 以下时,发生强烈的光电吸收,仪器有长短源距探测器测量到达其位置的γ射线,其中含有有关地层信息。其中长源距用以求取密度、岩性所需要的数据,短源距用以泥饼补偿。直接划分能量窗口为 LS(187~536 keV),Lith(43~79 keV),SS1(341~464 keV),SS2(159~341 keV),长短源距窗口设置如图4所示。

图4 长短源距窗口设置

理想状态下,仪器和井壁之间没有泥浆存在,直接从 LS 和 SS 获取数据,分别计算密度和岩性。但是实际情况并非如此,密度值和岩性值都会受到泥饼的影响,存在误差,这就需要两次矫正密度值,来获取真实密度。

2.3 微球密度组合极板设计

由于该极板采用微球聚焦探头与岩性密度探头组合结构,借助密度推靠部分结构,加极板承载载荷结构部件,增强了极板聚焦能力,使仪器的探测深度大大改进,提高了仪器的分层能力。它既有较高的纵向分辨率又有较好的探测深度。与岩性密度仪器集成减少了一套推靠装置、缩短了仪器长度,可以提高测井时效。通过极板承载载荷结构部件结构的优化设计、探测器推靠方式的改进、以及对仪器探头的集成和对测量电路的程控设计,可以满足高分辨率井壁侧向与岩性密度集成测井仪器对测量精度和可靠性的要求[7]。

2.4 厚膜集成电路和谱预处理电路设计

由于中子密度组合测井仪的前放电路进行了重新设计,为了提高安全性和保密性,专门采用了厚膜集成电路的设计,分别把中子前放和密度前放进行了专门的保护处理,而且预留了测试点,便于维修和保养,大大提高了系统的稳定性和安全性。

前放电路输出的信号经过二级程控放大、峰值检测、高速AD转换、在FPGA和CPU控制下完成数据采集和存储,然后把数据送入高速遥传短节。

2.5 DC-DC电源模块设计

DC-DC电源模块采用耐温175℃的高温隔离模块电源,输入直流200 V电源,可以输出多路相互隔离的直流电压,输出功率15 W,输出精度小于4%,输出波纹小于100 mVp-p。

3 数据传输系统设计

数据传输系统由主控电路和数据传输电路组成。主控电路以FPGA和C8051F500单片机为核心。

主控电路的任务是接收地面下传的各种控制命令,根据控制命令的要求实现辅助参数数据采集、高压控制门坎调整、数据发送及控制FPGA进行谱分析。采用C8051F500单片机作为仪器的控制核心。与地面系统通讯、将脉冲幅度分析数据转换为能谱数据以及实时调整探头高压实现稳谱均由单片机完成。多通道DAC用于产生谱分析使用的低门坎信号及用于实现稳谱的探头高压调整信号。

主控板软件由主模块以及命令接收、数据发送、AD控制、DA控制、从单片机控制等子模块组成主控板MPU。仪器上电后,主控单片机执行主模块完成的系统初始化:包括单片机内部定时器、计数器、串行口、中断控制及数据存储器变量设置,另外通过DA转换器设置光电倍增管高压、谱分析电路低门槛、然后单片机调用命令接收子模块及其他子模块,执行命令接收—识别—执行循环,在地面系统控制下实现测井过程。

4 结束语

1)创新性地提出了采用长短源距都进行密度谱分析的办法并且在岩性密度探头上集成微球极板的结构设计理念,设计了中子密度微球组合测井仪,为应对复杂多变的测井环境提供了保障。采用双源距密度谱分析,以确定深井复杂岩性,从而提高仪器密度及Pe值的测量精度和仪器的纵向分辨率。

2)利用电子技术发展的最新成果,将补偿中子、双源距能谱密度集成在一起,利用同一电子线路为不同探测器提供电源和采集控制信号,并将探测器接收到的信号进行采集处理,发送给高速遥测短节。通过提高双源距中子采样率,提高分辨率和测量精度。双源距能谱密度对长短源距密度测井同时进行谱分析,得到的岩性指数进行相互补偿验证,准确判断岩性。

[1] 冯启宁,鞠晓东,柯世镇,等.测井仪器原理[M].北京:石油工业出版社,2010:287-292.

[2] A Badruzzaman. Nuclear Logging Technology, Present and Future-An Operating Company Perspective[J].Petrophysics,2005,46(3):220-224.

[3] Jan Sundberg, Par-Erik Back, Lars O Ericsson. Estimation of thermal conductivity and its spatial variability in igneous rocks from in situ density logging[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2009,46(6):1023-1028.

[4] 楚泽涵,黄隆基,高 杰,等.地球物理测井方法与原理 [M].北京:石油工业出版社, 2008:154-168.

[5] 徐 琳,冯 宇,王 琦.数字化脉冲幅度分析方法研究[J].石油仪器,2012,26(6):65-68.

[6] 吕殿中.岩性密度测井仪高压不稳的故障分析及维修[J].石油仪器,2010,24(2):90-94.

[7] 李传伟,慕德俊,张东霞.岩性密度的刻度方法与实现[J].测井技术,2006,30(3):246-248.

Design of New Neutron Density Microsphere Combination Logging Tools

ZHANG Jianfeng,YU Qijiao,GUO Hongqi,DU Haiyang,GUAN Linhua

(WellLoggingCompanyShengliPetroleumEngineeringCo.Ltd.,SINOPEC,Dongying,Shandong257096,China)

The traditional neutron density microsphere instrument uses long source distance to acquire spectrum data, short source distance is only to count, and each instrument in well logging is separate. The density detector is affected by well temperature, which is easy to cause energy spectrum to drift. A new neutron density microsphere combination logging tool is designed, which can carry out bispectrum analysis for density long and short source distance counting. The high voltage circuit controls independently to stabilize cesium peak and optimize the steady spectrum algorithm, which makes the collected data more accurate to get more accurate stratigraphic information. In view of the problem that the traditional instrument is easy to jam, the density backup plate is pushed back to integrate the micropump plate, which enhances the focusing ability of the plate and improves the stratification ability of the instrument, with both high longitudinal resolution and better detection depth.

combination logging tool; neutron density; double spacing; spectral analysis; density microsphere

张坚锋,男, 1986年生,工程师,2011年毕业于中国石油大学(北京)地球探测与信息技术专业,获硕士学位,现主要从事放射性仪器与核磁仪器的研发工作。E-mail:Sl-feng@qq.com

P631.8+17

A

2096-0077(2017)04-0018-03

10.19459/j.cnki.61-1500/te.2017.04.005

2016-11-09 编辑:高红霞)