2017年高考物理全国卷Ⅲ压轴题的多种解法探析

2017-09-08代丽君余朝阳

代丽君 余朝阳

(1. 阜阳市第五中学,安徽 阜阳 236200; 2. 颍上第一中学,安徽 阜阳 236200)

·高考命题研究·

2017年高考物理全国卷Ⅲ压轴题的多种解法探析

代丽君1余朝阳2

(1. 阜阳市第五中学,安徽 阜阳 236200; 2. 颍上第一中学,安徽 阜阳 236200)

本文对2017年高考理综新课标卷Ⅲ第25题的多种解法探析,展示不同层次的解题思路,以期获取中学物理日常教学的一些启示.

高考物理; “滑块-木板”; 一题多解

2017年高考理综新课标卷Ⅲ第25题以经典的“滑块-木板”连接体模型为载体,以牛顿运动定律、运动学公式、动量定理、功能关系为知识背景,[1]综合考查考生的理解能力、推理能力以及应用数学知识处理物理问题的能力.试题充分体现“高考物理试题在考查知识的同时注重考查能力,并把对能力的考查放在首要的位置,通过考查知识来鉴别考生能力的高低.”[2]这一命题理念和物理学科核心素养的人才观,对中学物理教学及学生能力的培养有很好的导向性意义,是一道不可多得的好题.

1 原题呈现

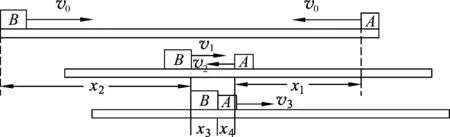

图1

如图1,两个滑块A和B的质量分别为mA=1 kg和mB=5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为m=4 kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1.某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=3 m/s.A、B相遇时,A与木板恰好相对静止.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2.求

(1)B与木板相对静止时,木板的速度;

(2)A、B开始运动时,两者之间的距离.

2 多种解法探析

解法1:运用牛顿运动定律和运动学公式求解.

方法1(参考答案解法).

(1)A和木板相对静止前,A受摩擦力大小fA=μ1mAg=5 N.

B和木板相对静止前,B受摩擦力大小fB=μ1mBg=25 N.

木板停止运动前受地面摩擦力大小f地=μ2(mA+mB+m)g=10 N.

运动过程如图2所示,从A、B开始运动到B与木板相对静止,A、B加速度大小相同,设为a1,木板的加速度大小为a2,经t1时间B与木板达到相对静止时共同速度为v1,则

图2

fA=mAa1,

fB-fA-f地=ma2,

v1=v0-a1t1=a2t1.

由以上各式联立解得

a1=5 m/s2,a2=2.5 m/s2,t1=0.4 s,v1=1.0 m/s.

(2) 设t1时刻A的速度大小为v2,

v2=v0-a1t1=1.0 m/s.

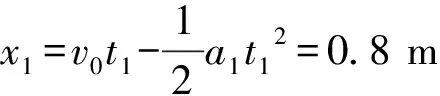

从开始运动到B与木板相对静止的t1时间内A、B的位移大小分别设为x1、x2,则

B相对木板静止后,B和木板一起向右减速,设共同加速度大小为a3,对B和木板作为整体,由牛顿第二定律得

f地+fA=(mB+m)a3.

设从B与木块相对静止到A与B相遇(此时A与木块相对静止)用时t2,相遇时A、B的共同速度大小设为v3,

v3=-v2+a2t2,

v3=v2-a3t2.

设t2时间内B的对地位移大小x3,A的对地位移大小x4,则

A、B间的初始距离x=x1+x2+x3+x4,由以上各式联立解得x=1.9 m.

方法2.(1) 同方法1.

(2) 同方法1中解得t2、a3、v3之后,利用平均速度求位移,t1、t2时间内B的对地位移大小为x1,A的对地位移大小为x2,则

A、B间的初始距离x=x1+x2=1.9 m.

评析: 本解法是一种常规的基本解法,也是大多数考生会选用的处理方法,使用此解法需要考生逐步分析每个物体在各个阶段的加速度、速度、时间、位移关系,列方程和方程组求解.这正是考试大纲所要求的分析综合能力和应用数学处理物理问题的能力体现.这种方法的好处是运动过程清晰,学生易于理解,不足之处在于计算过程繁杂,容易出错.

解法2:利用图像法求解.

(1) 同解法1.

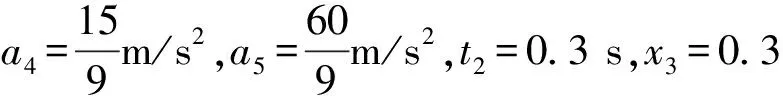

(2) 在解法1中已求得各阶段的加速度和各时刻的速度之后,从开始运动到A、B相遇,画出A、B运动的v-t图像,如图3.

图3 A、B两木块的v-t图像

由图可知,图中A、B图线所围的面积即为A、B之间的初始距离

评析: 本解法要求学生能够由运动过程分析构建A、B滑块的v-t图像,根据图像的面积意义求解,体现学生扎实的图像思维能力和灵活处理问题的方法.图像法作为物理学重要的科学方法,一直是高考的热点.图像能形象、直观、动态地描述物理规律,其包含识图、析图、用图几个层次,对加强分析解决问题能力、提升学生物理学科核心素养有重要价值,因此在日常教学活动中要加强图像法分析问题的引导和运用.

解法3:灵活选择参考系,引入惯性力.

(1) 木板相对地面做匀加速直线运动,设加速度大小为a1,对木板由牛顿第二定律得

fB-fA-f地=ma1.

以木板为参考系,B相对于木板向右做匀减速直线运动,设B相对木板的加速度大小为a2,从开始运动到相对静止所用时间为t1.对B分析,受到向左的惯性力和木板施加向左的摩擦力,则

-fB-mBa1=-mBa2,

0=v0+a2t1.

解得

a1=2.5 m/s2,a2=7.5 m/s2,t1=0.4 s.

(2) 以木板为参考系,t1时间内B相对木板的位移大小设为x1,A相对木板的加速度为a3.对A分析,受到向左的惯性力和木板施加的向右的摩擦力,B和木板相对静止时,A与木板的相对速度大小设为v1,相对位移大小为x2,则

fA-mAa1=mAa3,

-v1=-v0+a3t1,

由以上各式联立解得

a3=2.5 m/s2,v1=2 m/s,x2=1.0 m.

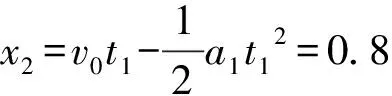

B与木板相对静止后一起向右减速,共同加速度设为a4,A相对木板继续减速,相对木板的加速度大小设为a5,A与B相遇(与木板相对静止)时所用时间为t2,此时间内A与木板的相对位移为x3,则

-f地+(-fA)=-(mB+m)a4,

fA+mAa4=mAa5,

0=v2-a5t2,

由以上各式联立解得

A、B开始运动时,两者之间的距离等于整个过程中A、B与木板的相对位移大小之和,设为x,

x=x1+x2+x3,

解得x3=1.9 m.

评析: 本解法以木板为参考系,引入惯性力求解A、B的加速度,利用相对运动关系分析A、B与木板之间的相对运动情况,求得A、B的初始距离.描述物体的运动时,恰当选取参考系研究物体的运动可能使其运动形式变得简单,问题变得简化,体现了学生灵活处理问题的能力.

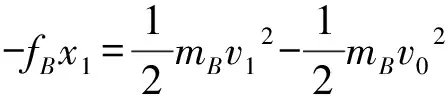

解法4:利用动量定理和动能定理求解(选向右为正方向).

(1) 对B和木板从开始运动到相对静止用时设为t1,B的位移大小为x1,相对静止时的共同速度大小设为v1,以向右的方向为正方向,对B,由动量定理和动能定理可得

-fBt1=mBv1-mBv0,

fBt1-fAt1-f地t1=mv1,

由以上各式联立解得

t1=0.4 s,v1=1 m/s,x1=0.8 m.

(2)B和木板达到共同速度后一起运动,A继续减速,设经t2时间A、B达到的共同速度大小为v2,B和木板的位移为x2,以向右的方向为正方向,对B与木板、A,由动量定理和动能定理可得

-(f地+fA)t2=(mB+m)(v2-v1),

fA(t1+t2)=mAv2-mA(-v2),

由以上各式联立解得t2=0.3 s,v2=0.5 m/s,x2=0.225 m.

从开始运动到A、B相遇的时间内,A的位移大小为x3,

x2=0.875 m.

A、B间的初始距离x=x1+x2+x3=1.9 m.

评析: 运用动量定理和动能定理解题的优越性就在于无需关注全过程中受力和运动变化的细节,只需注重过程的初末状态即可列式求解,避开了细节性的过程分析和繁琐的计算,大大提高了结果的准确度.此方法应用于本题是物理思想和物理方法的巨大创新,是学生创新能力的体现.

解法5:以质点系动量定理为核心.

(1) 对B和木板从开始运动到相对静止用时设为t1,相对静止时的共同速度设为v1,以向右的方向为正方向,对B由动量定理得

-fBt1=mBv1-mBv0.

对A、B、木块整体,由质点系动量定理得

-f地t1=mv1+mB(v1-v0)+mA(-v1+v0).

由以上各式联立解得

t1=0.4 s,v1=1 m/s.

(3)B和木板达到共同速度后一起运动,A继续减速,设经t2时间A、B达到的共同速度为v2,以向右的方向为正方向,对A、B和木板,由质点系动量定理可得

-f地t2=(mB+m)(v2-v1)+mA(v2+v1),

对A,由动量定理得

fA(t1+t2)=mAv2-mA(-v2),

解得t2=0.3 s,v2=0.5 m/s.

从B和木板共速到A、B相遇的t2时间内A的位移设为x2.对A、B和木板系统,由能量守恒定律得

解得x2=0.3 m.

从开始运动到B和木板共速时间内A、B的相对位移设为x1,

A、B间的初始距离x=x1+x2=1.9 m.

评析: 本解法的亮点为采用质点系动量定理,敢于选取不同状态的物体组成的整体为研究对象,充分体现了学生开阔的物理视野和物理思维的高度,相较于牛顿运动定律、动量定理,方法上更灵活,体现了创新在物理思维品质和物理学科内涵上的整体性、聚合性.

3 思考与启示

通过探析展示,可看出本题多维度解决问题用到的知识涵盖了物理学科的大部分主干内容,此题真是用心良苦.纵观几种方法可以看到用动量定理和图像相结合的方法最为简洁,既避开了繁琐的运算过程,又得出了准确的结果.因此在日后教学中,为了更好的让绝大多数学生理解并掌握复杂问题的处理方法,可以搭台阶、做铺垫,从常规方法入手,逐步提升思维的层次,使学生学会合理拓展、引申,进一步培养学生的发散思维和创新思维,提升各项能力,强化物理学科核心素养.

1 蓝坤彦,向桦,杜娟.高考旧题翻新的方法和技巧初探[J].物理教师,2013,34(5):71-73.

2 教育部考试中心.2017年普通高等学校招生统一考试大纲(理科).北京:高等教育出版社,2016:119.

2017-06-20)