法条竞合的法理及类型思考

2017-09-07方军

方 军

(中国青年政治学院 法学院,北京 100089)

法条竞合的法理及类型思考

方 军

(中国青年政治学院 法学院,北京100089)

法条竞合的目的在于避免双重评价,认定法条竞合的实质标准应在于构成要件间保护法益的同一性。法条竞合与想象竞合二者存在本质的不同,在犯罪宣告和刑罚量定规则方面完全迥异。主张不必严格区分法条竞合和想象竞合的观点会打乱整个竞合论体系。我国刑法中存在特别关系、补充关系、吸收关系与交叉关系四种类型的法条竞合形态。

法条竞合;双重评价;想象竞合;类型

一、前言

刑法中的竞合论,是指当行为人的单数行为或者复数行为同时符合分则所规定的数个构成要件时,对于构成要件的选择适用、以决定行为的法律效果的理论。竞合论的所有功能与意义,一言以蔽之,在于对不法行为作“充分而不过度”的法律评价和处罚。“充分而不过度”的评价与宪法上的比例原则挂钩,是为了合乎一罪不两罚、一事不再理的法治基本要求,同时具有实体法与程序法的双重面向[1]。简单的说,竞合论的目的在于既要保证充分评价,又要禁止重复评价。

所谓法条竞合,一般又称为法规竞合,在德国多称为法条单一、法律单数。它是指“虽然行为人的行为形式上符合于多数犯罪构成要件,但是在刑法的评价上,只应该认为构成单纯的一罪,而没有实质上认定其构成多数犯罪的意义,亦即既不应该宣告其他罪名,并且也不应该考虑其他罪名下的刑罚”[2]。从表面上看,对于一个不法行为,疑似有两个或两个以上的分则构成要件可以适用,而实际上由于规范体系内部关系的原因,只要适用其中的一个构成要件就足以宣示行为的不法与罪责内涵,从而排斥其他构成要件的适用。也即是说,在法条竞合的场合,当行为事实出现之前,根据规范内部的关系,单纯就两个构成要件的关系分析就已经决定了两个法条之间应该如何适用。“就此实质层面而言,法律竞合只涉及数个构成要件间之选择适用问题,而非数个构成要件竞合在一起而为刑罚裁量。将这种现象称为法律竞合实属误导,故宜称为‘法律单数’。”[3]法条单一的概念虽然没有表达出新观点,但却表明,被排除适用的法条已被包含在被适用的法条里[4]。因此,称法条竞合为法律单数或者法条单一或许是更合适的,但是鉴于法条竞合的概念已为我国学界所普遍采用,本文沿用法条竞合的称谓。

在德国,对于法条竞合的类型理论界已基本达成一致,包括特别关系、补充关系和吸收关系[5]。但是,我国刑法学界对于法条竞合的下位类型远未达成共识。由于法条竞合理论的目的将直接决定法条竞合类型的确定、处理与适用,因此,分析法条竞合理论的目的及认定的实质标准便非常重要。与此同时,由于在竞合论的审查体系中,法条竞合与想象竞合同属行为单数下的竞合形式,二者之间的界限常常并不明晰,以至于国内有论者直接主张不必区分法条竞合与想象竞合,所以法条竞合与想象竞合的关系应当予以重点关注。至于我国刑法中法条竞合的类型及其处理则是本文想着力分析的重心。

二、法条竞合:目的思考及其与想象竞合的关系

(一)法条竞合的目的思考

到底该如何确定法条竞合?是仅仅符合刑法理论通说中的几种法条竞合的形式就是法条竞合吗?为了确认行为人的同一行为疑似实现的数个构成要件是否属于法条竞合的关系,我们似乎一直把筛选的标准放在法条竞合的几种类型上。本文认为,这样做的直接后果便是,以经验上的依据来对案件事实进行法条竞合类型的对号入座,而这样得出的结论显然是不很可靠的。最典型的例子便是将一行为在实现某一构成要件时通常会伴随实现的另一构成要件,也即某犯罪行为当然含有另外一罪的性质时,便认定为法条竞合的特别关系或是吸收关系,而不论两个构成要件间的法益保护和评价关系,由此造成法条竞合认定的浮滥,进而导致对不法行为评价不足的弊病。例如,对于使用假币购物的行为,文献上便有认为二者属于诈骗罪与使用假币罪的法条竞合的特别关系[6]。可是,如果认为法条竞合的吸收关系是指某一构成要件是另一不法构成要件的“通常且典型的”伴随现象,那么,使用假币的行为一般情况下当然会伴随地实现诈骗罪的构成要件,此时,又应当认为,使用假币罪和诈骗罪二者是法条竞合的吸收关系。可无论认为二者是特别关系抑或吸收关系,都存在值得推敲的地方。对此,后文在论述法条竞合的类型时将进一步分析。

实质上,对于一行为侵害一法益的法条竞合,其存在的基础在于禁止双重评价*详尽分析,请参见黄荣坚:《刑法问题与利益思考》,中国人民大学出版社2009年版,第204-215页。。当数个法条出于保护同一法益的目的时,只有一个构成要件完整宣示了行为的整体不法与罪责内涵,而另一个构成要件只是评价了行为的部分不法与罪责内涵。如果对这一行为宣告同时该当这两个构成要件,则对其中的部分不法和罪责内涵进行了重复评价。因此,正如蔡圣伟教授指出的,“判断法律单数的标准应该是不法及罪责内涵,应视整体犯行的不法及罪责内涵是否透过其中的一个法条便得以完整地宣示、掌握而定。至于学说上所提出的各种法律单数的类型,就只是辅助我们理解的现象描述而已,充其量只能看做是法律单数的表征,而不能取代实质的判断”[7]。法条竞合诸多下位型态共通的基本道理在于:系争行为的不法内涵,已经被某个构成要件所全部囊括,因而才排斥其他构成要件之适用,以避免重复评价。因此认定是否法条竞合的问题自然转向判断被侵害的法益是否具有“保护法益之同一性”,以及解释保护此一法益的各构成要件之适用关系[8]。

同时,从程序法的诉讼经济角度上看,有效节约司法成本也成为法条竞合的考量目的之一,这一点,在法条竞合的吸收关系中表现尤其明显。在法条竞合的场合,由于一法条完全排斥另一法条的宣告和适用,因而可以避免不必要的犯罪宣告,进而借以减轻刑事司法工作中的证据调取和认定等负担。

(二)法条竞合与想象竞合的关系

首先,从形式上看,在竞合论的审查体系中,根据行为单数与行为复数的认定开始分道,如果不法行为经判断为行为单数,则可能构成不真正竞合的法条竞合或者真正竞合的想象竞合。如果不法行为经判断为行为复数,则可能为真正竞合的实质竞合或者不真正竞合的不可罚的前后行为。因而,在行为单数的场合,如果可能适用数个法条,则若非法条竞合,便是想象竞合。“想象竞合关系或者犯罪单数(Tateinheit)是指一行为触犯了数个法条,但排除了相互之间属于法条竞合的情形”[9],“一旦判定为法条竞合者,就不会是想象竞合,两者互斥,因此,经判定行为单数后的区别之一,在于何时成立法条竞合、何时成立想象竞合”[10]。

其次,从实质上看,“法条竞合时,只有一个法益侵害事实;想象竞合时,则有数个法益侵害事实”[11]。如果疑似符合的两个构成要件具有保护法益的同一性,则属法条竞合,因此,用一个构成要件就可以对行为的整体不法作出充分且不重复的评价;反之,则无法用一个构成要件对整体犯行进行完整的评价,而必须评价为行为符合了复数的犯罪构成,这便是想象竞合。由此使得法条竞合和想象竞合产生了实质性的差异。所以,将法条竞合认定为想象竞合,会导致重复评价;相反,将想象竞合认定为法条竞合,必定会导致评价不足。例如,诈骗罪与招摇撞骗罪,我们知道,招摇撞骗并不必然是骗取财物的行为,甚至“不以骗取某种利益为要件”[12],这便说明招摇撞骗罪预设的保护法益并不包括财产法益,而是公共的社会管理秩序。既然如此,招摇撞骗罪与诈骗罪的保护法益就不具有同一性,将冒充国家机关工作人员骗取财物的行为认定为诈骗罪与招摇撞骗罪的法条竞合关系,进而以招摇撞骗罪论处(因为规定诈骗罪的第二百六十六条明确“本法另有规定的,依照规定”),就会对行为所造成的财产法益损害部分评价不足,所以,应当认为,二者构成想象竞合关系。

再次,从司法判决的罪名宣告处理上看,既然想象竞合有数个法益侵害事实,那么法官必须在判决书的结论中清楚列明代表数个法益侵害事实的刑法规范,因为“犯罪宣告的本身,同时也就是在宣示,什么事情是错的,是不被容许发生的。从此一观点出发,到底行为人做错了什么事,我们必须有清楚的交代”[13]。主张不必区分法条竞合与想象竞合的陈洪兵博士认为,“开一枪打死两人,即便只构成一个杀人罪,也必须在判决书中指明一枪打死了两人,因为这是重要的法益侵害事实。所以,是否在判决书中列明被排斥的罪名,与是法条竞合还是想象竞合无关,凡是重要的法益侵害事实均应在判决书中列明”[14]。对此,正如反驳者指出的,陈洪兵博士明显混淆了事实记载与事实评价[15]。如果主张在同种想象竞合的场合只论以一罪,在形式的处理结论上,主张不必区分法条竞合与想象竞合的观点可能初看不成问题*其实,在同种想象竞合的情形下,也应当宣告行为人构成数罪,尤其是在侵害法益属于个人一身专属法益的场合。例如,一枪杀死两人,应当宣告行为人构成两个杀人罪。。但在异种想象竞合则凸显了该论点的缺陷。在开一枪打死一人并打伤一人的场合,判决书对于一枪打死一人和打伤一人的事实确实应当指明,但这并不代表对这一事实只需进行一次评价,相反,由于生命和健康均属于个人一身专属法益,根据想象竞合的原理,“既然在侵害多数法益的情形,我们无法单独透过其中任何一个罪名完整地宣示出整体犯行的不法内涵,那么基于‘充分评价之诫命’,纯正竞合是唯一的选项,亦即法官在判决主文中应该清楚列出所有的罪名;而这些被列出的罪名,在量刑时也都能够(且必须)被顾及”[16]。因此,上例在判决结论中,必须评价行为人构成一个杀人罪、一个故意伤害罪,而非仅仅在判决理由中提及杀人和伤害的事实、只论以重罪杀人罪,否则等于默认行为人伤害另一人的合法性。这便是想象竞合的厘清作用(Klarstellungsfunktion der Idealkonkurrenz)[17]。显然,法条竞合和想象竞合在处理上存在着重大的差异。而在犯罪宣告上的差异背后,更为实质的根基在于刑罚目的的考量:对想象竞合必须宣告行为所触犯的所有罪名,从报应的角度看,意味着这也是对行为人触犯数罪的否定评价和惩罚;从预防的角度看,它旨在告诉行为人和一般人,行为人的行为错在何处,以达到特殊预防和一般预防的目的。

从量刑角度看,“抽象地说,纯正竞合与不纯正竞合的主要差异,除了在相关的罪名是否均须载入判决主文中外,更在于法官在量刑时应能审酌哪些罪名、事实”[18]。在作为不纯正竞合的法条竞合的情形,只需宣告适用的一罪名,被排斥的法条不被允许考虑(轻罪的法定最低刑的“封锁作用”除外*关于轻罪的封锁作用,请参见黄荣坚:《基础刑法学(下)》,元照出版公司2012年版,第893页。);而在作为纯正竞合的想象竞合的场合,需要宣告行为人构成数个罪名,在数罪名中重罪名的法定刑基础上量刑时,应当一并考虑轻罪的不法事实。学者主张“即便难以区分法条竞合与想象竞合,也基本上不会产生处罚上的差异。其一,在应当适用的法条(如特别法条)是重法条时,按重法条处理与按特别法条处理的结局是完全相同的。其二,当两个法条规定的法定刑相同时,‘从一重罪处罚’也丧失了意义”[19]。在本文看来,上述观点可能误解了想象竞合“从一重罪处罚”的意义,认为在想象竞合的场合,判决结论只需列明重罪罪名,考虑重罪的不法事实和罪责并据以量刑就够了。我们知道,处罚事实上应当包括犯罪宣告和刑罚量定两部分。而想象竞合实质上构成数罪,应当认为,“从一重罪处罚”仅仅是一个量刑规则,所以应在判决结论中列明行为人构成的数个罪名。否则的话,从处理结论上看,我们根本没办法区分法条竞合和想象竞合,也没有了区分的实益。同时,在想象竞合的场合,当确定以重罪法条的法定刑为基准法定刑时,量刑时也仍要考虑轻罪法条的不法事实。而当两个法条规定的法定刑相同时,不管适用哪一个法条,量刑时也都应当考虑行为所触犯的另一法条的不法事实。所以,法条竞合与想象竞合无论在罪名的宣告还是刑罚的量定方面,差异非常明显,而非没有差异。

三、法条竞合的类型与处理

关于法条竞合的下位类型,我国学界远未达成一致。文献上有观点认为,我国刑法中法条竞合有特别关系、补充关系、吸收关系、择一关系以及包容关系五种下位型态[20]。也有观点认为,法条竞合基本上或者主要是特别关系[21]。法条竞合的类型是认定法条竞合的表征,长期以来,我国刑法学界一直使用罪数论的概念,法条竞合的下位类型和罪数论中的吸收犯等概念又往往存在交叉关系,因而让人感觉杂乱无章和充斥着混乱。

(一)特别关系

特别关系是指某一分则构成要件完全包含了另一分则构成要件的所有构成要件要素,因而,实现前罪必然实现后罪,但为了对行为进行充分评价,仅论以前罪并排斥后罪成立的情形。形象点说,假定前罪包含ABCD四个构成要件要素,而后罪包含ABC三个构成要件要素,当某一行为符合前罪的成立条件时,就必然符合后罪的成立条件。在评价上,只成立前罪而不成立后罪,否则,如果认为同时成立两罪,则对ABC部分进行了双重评价;如果认为仅成立后罪,那么对于D要素部分评价不足。此时,我们说前罪是特别罪名,后罪是普通罪名,特别罪名的构成要件必然包含普通罪名的构成要件。

在认定特别关系时,需要考量的是,两个构成要件在保护法益上是否具有同一性,而问题的关键分歧点也就在这里。例如,对于诈骗罪和金融诈骗罪、合同诈骗罪的关系,一般均认为它们是特别关系。但是有学者认为,诈骗罪侵犯的是个人的财产法益,而金融诈骗罪和合同诈骗罪均是首要保护社会法益,其次才是交易方的财产法益,因而它们是想象竞合关系。再比如,对于过失致人死亡罪和交通肇事罪(致人死亡的情形),一般均认为是特别关系。但有论者认为,过失致人死亡罪旨在保护个人生命法益,而交通肇事罪旨在保护公共安全的社会法益,两罪的保护法益完全不同,因此二者应成立想象竞合[22]。

本文认为,对于法益保护同一性的判断,不能严格地根据罪章所保护的法益而判断。尤其是在“我国刑法分则对于犯罪的分类并不是十分准确的,而且特别条款的设置过多,导致原本属于侵害同一法益的行为,可能成为侵害不同法益的行为”的语境下,如果坚持以罪章的保护法益来认定同一性,甚至根据各罪的保护法益来判别同一性,则几乎将不存在特别关系。

在判断两个构成要件间的保护法益是否具有同一性时,需要看立法者是否因行为方式和保护客体以及主体身份等特殊情况而订立特别的构成要件以及保护法益是否具有包容关系来判别。具体而言,首先,当两个构成要件处于行为方式特殊、主体身份特殊、保护客体特殊等情形时,一般均可能成立特别关系。其次,在前述判断的基础上,认为在可能构成特别关系的场合,如果侵犯特别法条的保护法益必然导致侵犯普通法条的保护法益,则二者具有特别关系。

例如,诈骗罪与合同诈骗罪。首先,可以肯定,后者是在前者的基础上附加了特殊的行为方式,可以初步判断为特别关系。其次,如果可能构成特别关系,则合同诈骗罪是特别法条,那么紧接着判断当侵害特别法条的保护法益时,是否必然侵害普通法条的保护法益。如果认为合同诈骗罪的保护法益是正常的社会经济合同交易秩序以及合同相对方的财产权益,那么,侵犯合同诈骗罪的保护法益必然侵犯了诈骗罪的保护法益,所以,二者成立法条竞合。否则,如果认定二者成立想象竞合,对于保护财产法益部分就会重复评价。

再如,诈骗罪和使用假币罪。首先,从行为方式上看,使用假币的行为确实是一般生活经验上的特殊“诈骗”方式,可以初步判断为特别关系。其次,判断侵害使用假币罪的保护法益是否必然侵害诈骗罪的保护法益。我们知道,使用假币不仅仅包括将假币用于购物、交易,还包括将假币用于红包或者捐赠以及赌博,只要使假币处于任何可能流通的状态,即侵犯了金融管理秩序,构成使用假币罪。那么,当行为人将假币用于红包或者捐赠等用途时,侵犯了使用假币罪的保护法益,但是并没有侵犯诈骗罪的保护法益,即他人的财产权益。因此,二者不是法条竞合。所以当行为人用假币购物时,同时构成诈骗罪和使用假币罪的,应当成立想象竞合。

又如,过失致人死亡罪和交通肇事罪(致人死亡)。首先,从行为方式看,交通肇事致人死亡是以一种特殊的行为方式致人死亡,可以初步判断为特别关系。其次,交通肇事致人死亡不仅侵害了公共安全法益,而且侵害了个人的生命法益,因此,交通肇事致人死亡的保护法益显然包含过失致人死亡的保护法益,应当认为二者是法条竞合关系,而不应当是想象竞合关系。认定为想象竞合的话,会对致人死亡部分进行重复评价。

(二)补充关系

粗略地说,补充关系是指若某一构成要件仅在其他构成要件不适用时,才予以适用的情形。前一构成要件为辅助条款,后一构成要件为主要条款,主要法条优先于补充法条而适用。通常认为,辅助条款较主要条款的法益侵害更轻[23],也即补充条款的不法内涵较主要条款低。

一般认为,补充关系可分为明示(形式)的补充关系与默示(实质)的补充关系。前者是指法条本身明文规定,当其他法条不能适用时才适用本条。后者大体上则包括两种下位类型:第一,侵害阶段不同的补充关系,即预备犯、未遂犯和既遂犯之间,以及具体危险犯和实害犯之间,前者依次相对于后者是补充关系;第二,参与形态不同的补充关系,即帮助犯、教唆犯、正犯三者,前者依次相对于后者是补充关系[24]。此外,也有学者认为默示的补充关系还包括作为犯和(不纯正)不作为犯的关系、抽象危险犯和具体危险犯的关系[25]。

首先,关于作为犯和(不纯正)不作为犯的补充关系。一般认为,当行为人整体行止包含积极的作为和消极的不作为部分之多重的行为方式,不作为是作为的补充规定,退居次位[26]。其实,当一行为兼有不作为和作为并且两个阶段密不可分时,似乎将其行为整体评价为作为即可。但是,有问题的是,当故意的不法前行为以作为的形式出现,并引发了其保证人地位和义务,进而由不作为引发法益侵害后果时,为保留充分评价犯行的弹性,会出现不作为和作为形式的法条竞合*需要提醒注意的是,这里的讨论以承认故意的违法前行为可以产生作为义务为前提。。尤其是当后续的不作为犯的不法或者罪责内涵高于前行为的作为时,基于充分评价的原理,应当论以不作为犯。如当不作为阶段具有加重处罚事由(作为阶段不具备),以及作为阶段具有减轻处罚事由(不作为阶段则不存在)的情形。以我国台湾地区刑法规定的受嘱托杀人罪为例,如果行为人最初受被害人嘱托杀被害人,在被害人受重伤后改变心意央求行为人将其送医,行为人拒绝送医致使被害人死亡。此例中,前阶段的作为构成受嘱托杀人罪,后续的不作为则成立普通杀人罪(不作为),假如这种情况也论以作为减轻构成要件的受嘱托杀人罪这一特别法条,则明显不足以宣示行为人行为的整体不法和罪责内涵,因此,作为的受嘱托杀人罪反而退于不作为的普通杀人罪之后补充适用[27]。但是,似乎我国刑法中没有规定典型的加重或减轻构成要件并单独成罪的情形,所以可以认为,不存在作为犯和不作为犯的补充关系。

其次,关于参与形态不同的补充关系。从帮助犯到教唆犯直到正犯,对于犯罪事实所起的支配程度呈递增关系,因而它们的不法内涵是层升的。为了充分评价行为的整体不法内涵,当有更重的参与形态时便不再论以较轻的参与形态。有学者认为,行为形态和参与形态不同的竞合关系应当定位为吸收关系[28],但是,正如德国学者指出的,“诚然,仅在违反补充规范的行为并非必然或者典型地伴随有占优先地位的犯罪时,补充性关系才具有独立于特别关系和吸收关系之外的独立意义”[29]。以此标准检视,不论是行为形态的预备、未遂到既遂,还是参与形态的帮助、教唆到正犯,补充性的行为形态并非都是典型性地伴随着会实现更高不法程度的主要行为形态,因此,将参与形态的不同形式认定为补充关系是适当的。

再次,关于侵害阶段不同的补充关系。本文认为,在我国刑法理论语境下,没必要将处于预备、未遂到既遂的侵害阶段作为法条竞合处理。原因在于,我国刑法分则并没有像德日那样将犯罪的预备(形式预备)和未遂形态单独规定,而仅仅是在总则中予以规范。所以,不必将其认定为补充关系或者吸收关系。

最后,关于具体危险犯和实害犯的补充关系。对于侵害同一法益的行为,如果从具体危险发展到实害结果,规定具体危险的法条便不再适用,直接论以实害结果的法条。在本文看来,我国刑法中第一百一十四条和第一百一十五条第一款便是这种补充关系。只要造成伤亡的实害结果,便适用第一百一十五条第一款,反之,则适用第一百一十四条。对于这两个条款之间的关系,意见分歧很大*这里的讨论排除行为人以杀害特定人为目的而放火危害公共安全的情形,这点将在后文检讨。。

首先可以肯定的是,不能将这两个条款解释为排斥对立的择一关系,否则会产生严重的可罚性漏洞。当存在放火行为,客观上也有人员死亡的事实,如果认为两个条款是对立择一关系,则在人员死亡和放火行为之间是否有因果关联不能证明时(例如事后的刑事鉴定也无法肯定被害人死亡是放火行为造成的),就既不能适用第一百一十四条,因为无法证明“尚未造成严重结果”;也不能适用第一百一十五条,因为无法证明是放火行为“致人死亡”,这样的处罚漏洞明显是不能忍受的。

学者认为,当行为人对不特定或多数人的伤亡实害结果持希望或放任态度时,第一百一十五条第一款是普通的结果犯,相对地,第一百一十四条则是未遂犯;当行为人对具体的公共危险持故意,对发生的伤亡实害结果具有过失时,第一百一十五条第一款便是第一百一十四条的结果加重犯,因而成立法条竞合的特别关系[30]。事实上,这两种情况到最后的适用结果都是一样的:只要发生致人死伤后果,均适用第一百一十五条第一款;没有发生致人死伤后果,均适用第一百一十四条,并且两种情况都没有适用总则第二十三条关于未遂犯从轻处罚的余地。既然如此,区分这两种情况便完全失去了区隔的意义,反而使得问题更复杂化。我们可以将第一百一十四条视为补充法条,当不符合第一百一十五条第一款时才适用第一百一十四条。换句话说,当放火等行为有具体危险的,适用第一百一十四条;当造成实害结果时,便适用第一百一十五条第一款。同时,由于符合第一百一十四条的情状的,并不必然导致第一百一十五条第一款所规定的死伤后果的发生,因此,将其视为补充关系具有独立于特别关系的意义。

关于我国刑法是否存在明示的补充关系值得仔细推敲。首先,正如学者指出的,第一百五十三条走私普通货物、物品罪规定的走私第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,以第一百五十三条处罚,不能视为补充关系,最重要的原因即在于第一百五十三条规定的法定刑重于第一百五十二条的法定刑,不符合补充关系的原理[31],而应将其视为特别关系。其次,本文认为,可以考虑将第一百四十九条第二款规定的“生产、销售本节第一百四十一条至第一百四十八条所列产品,构成各该条规定的犯罪,同时又构成本节第一百四十条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”解释为补充关系。其中,第一百四十一条至第一百四十八条为补充条款,第一百四十条是主要条款。根据补充关系的适用原理,优先适用较重的主要条款。

有观点认为,即便存在补充关系,它和特别关系也只是观察的基准和角度不同,所以最终可将补充关系视为特别关系[32]。一般情况下,从不同的观察基准和角度看,补充关系和特别关系确实是相对的。但是,其一,特别关系和补充关系的适用原则完全不同:前者特别法条优先适用,后者主要法条优先适用。其二,参与形态以及具体危险犯和实害犯之间的补充关系,和特别法条的区别很明显。其三,当违反补充法条的行为并非必然伴随有优先适用的法条时,补充关系有区别于特别关系的实益。

(三)吸收关系

德国学说上的吸收关系一般是指两个构成要件间经验上典型的伴随关系。即当实现某一较重的构成要件时,通常会伴随着实现某一较轻的构成要件。而较重的构成要件的不法和罪责内涵已经包含了较轻的构成要件,法律评价上看,以较重的构成要件判决已经完全宣示了对整体行为的非难。例如,非法侵入住宅和毁坏财物之间、故意杀人与毁坏财物之间等[33]。

对于这一经验上的伴随关系,黄荣坚教授提出了质疑。理由主要有两点:第一,既然法律已就不同于较重的构成要件的保护法益而定订了轻的构成要件,那就没有理由不追究典型的伴随现象所构成的犯罪。第二,认为立法者就重罪作处罚规定时,已然考虑了轻罪的不法和罪责内涵,与事实不符[34]。从概念逻辑和论理的一致性上看,由于故意杀人罪保护的是生命法益,而故意毁坏财物罪保护的是财产法益,两个构成要件保护的是完全不同的法益,因此,在开枪杀人并毁损他人贵重衣服的场合,以故意杀人罪和故意毁坏财物罪的想象竞合论处或许是合适的。但是,其一,即便论以想象竞合,故意毁坏财物的不法事实对故意杀人罪的量刑几乎产生不了什么影响。其二,也是更为重要的理由是,从程序法面向的诉讼经济角度看,如果认定为想象竞合,则在罪名宣告时也必须论以毁损衣服,并需要证据予以支持,显然,这会增加司法者不必要的负担。而第二个角度的考量,可能是吸收关系最为重要的存在理由。因此,吸收关系有其存在的合理性。

在我国刑法学语境中,罪数论上还有个吸收犯的概念,其和吸收关系始终纠结不清*关于传统通说中吸收犯的检讨,及其取消后在竞合论中的重新定位,请参见周光权:《法条竞合的特别关系研究》,载《中国法学》2010年第3期。。罪数论上讨论的吸收一罪具体包括四种情形:附随犯、发展犯、共罚的事后行为、共犯的竞合[35]。附随犯的概念大体对应上述中的吸收关系,发展犯则是行为阶段从预备发展到未遂直到既遂,共罚的事后行为即不可罚的事后行为,共犯的竞合即参与形态的竞合。对于附随犯的概念,可以直接视为法条竞合的吸收关系。而所谓的发展犯,如前所述,没有必要认定为法条竞合的补充关系,也无必要认定为包括的一罪,直接以较高行为阶段论处就行。对于不可罚的事后行为,应当视为行为复数下的不纯正竞合。而共犯的竞合则可以作为法条竞合的补充关系处理。将吸收一罪改造为竞合论中的相应形态,理由也是在于诉讼经济的考量,将这些行为形态基本作为法条竞合或者行为复数下的不纯正竞合处理的话,被排斥的部分如何适用根本不需要在判决书中交代。

(四)择一关系与交叉关系、多包含关系

首先,我们需要厘清法条竞合下讨论的择一关系到底指的是什么。周光权教授认为,我国刑法中存在择一关系,它是指不同法条对构成要件的描述彼此矛盾、“誓不两立”,适用其中一个法条时,另外的法条就被排斥的关系。具有择一关系的两个条文之间存在实质上的对立关系[36]。而日本学者山口厚教授将法条竞合的下位形态分为包摄关系(特别关系、补充关系)和交叉关系(择一关系),其中,择一关系是指两个构成要件处在交错关系的情况下,在两个构成要件交叉的领域中存在竞合关系[37]。显然,周光权教授认为的择一关系以两个法条之间完全互斥为前提,而山口教授的择一关系则以两个法条间具有部分的重合性为前提,两者不是在同一意思上使用同一概念。

对于排他互斥的两个构成要件,通说认为,法条竞合以两个构成要件之间具有部分交叉重叠为前提,而在排他互斥意义上的择一关系的场合,两个构成要件彼此对立而互相排斥,因此,出于逻辑上的原因,择一关系被排除出法条竞合的下位类型[38]。也就是说,当两个构成要件彼此互斥时,一个案件事实也就不可能同时该当这两个构成要件,因此不会产生竞合适用的问题*事实上,我们也不应当将两个构成要件解释成彼此排斥或互斥,这样做的技术处理虽然可以提前避免和解决因竞合问题所带来的麻烦,但是随之而来的更严重的问题是将产生刑事政策上不可忍受的可罚性漏洞。具体请参见蔡圣伟:《论排他互斥的构成要件》,载《东吴法律学报》第21卷第4期;黄荣坚:《基础刑法学(下)》,元照出版公司2012年版,第921-925页。。

所谓的多包含关系,按照黄荣坚教授的说法,是指两个构成要件同时与另一个构成要件呈现完全包含的关系,例如甲法条所规定的构成要件要素包括ABCD,乙法条所规定的构成要件包括ABCE,丙法条的构成要件包括ABC,因此,当一个行为具有ABCDE五个要素时,便同时该当三个构成要件。典型适例是杀直系血亲尊亲属罪、基于义愤杀人罪和杀人罪之间的关系[39]。事实上,我们看到,甲构成要件和乙构成要件相对于丙构成要件,均是特别法条和普通法条的关系,因此,他们之间的适用不会产生歧义,而有问题的其实是在于甲构成要件和乙构成要件之间的竞合。本文认为它们之间关系的实质,便是山口厚教授所说的择一关系(交叉关系)。山口教授在说明择一关系时举例,出于营利目的等诱拐未成年人时,略取或诱拐未成年人罪与营利目的等略取或诱拐罪产生竞合。我们看到,不论是多包含关系抑或是择一关系,其实质都在于存在交叉关系的两个构成要件均保护同一性法益。它们很类似于想象竞合的情形,但是如果论以想象竞合,便会突出地表现为重复评价。

有观点认为,我国刑法分则中很难找到山口厚教授所说的典型的择一关系[40]。其实,择一关系在我国刑法分则中也可能存在,如行为人通过伪造银行存单作抵押骗取银行贷款的行为,此时,行为既符合贷款诈骗罪的构成要件,又符合金融凭证诈骗罪的构成要件。贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪的保护法益均为金融机构的财产利益,具有保护法益的同一性,将上述行为认定为想象竞合显然会有双重评价的风险。对于择一关系,为了尽量地充分评价,似乎应优先适用重法。但是,上例中贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪的法定刑完全相同,因此不存在从重问题,只需择一适用即可。有疑问的是,黄荣坚教授提出,在多向包含关系里,存在行为的某一些法定量刑要素在适用单一法律判决有罪的时候会被忽略掉的漏洞。例如基于义愤杀直系血亲尊亲属,如果论以杀直系血亲尊亲属罪,则忽略了义愤状态的重要性,反之亦然。因而,黄教授主张,被排斥法条的特别要素,仍然属于依据优先法条判决时的量刑要素[41]。本文认为,这一观点值得推敲。本来,法条竞合的法理就在于某一法条原本就应排斥另一法条而适用,被排斥的法条不应出现在判决结论中,并且被排斥的法条所描述的事实当然也不应当作为量刑事实考虑。否则,在量刑规则的意义上,法条竞合和想象竞合将完全没有区分的实益。举例来说,以假币购物的,在考虑使用假币罪的刑罚量定时,不应当考虑被害人受骗而致财产损失的情节,因为受骗致财产损失的情节已经被诈骗罪规定为构成要件要素,如果在使用假币罪的刑罚量定时考虑了受骗致损失的部分,就会导致双重评价。也正是因为如此,使用假币罪和诈骗罪才应是想象竞合的关系。所以,对于交叉关系意义上的择一关系,只能选择重法条优先适用,并其被排除法条与适用法条的不交叉部分的事实不应成为量刑事实。

综上,对于择一关系,我们应当否认对立排斥意义上的择一关系,肯定交叉关系意义上的择一关系。为避免混淆,用交叉关系替代择一关系的称谓可能更合适些。对于交叉关系,应择一重法条适用,并且排斥被排除法条的不法事实成为量刑事实。

(五)包容关系

文献上有观点认为,法条竞合除了特别关系等以外,还有包容关系。“包容竞合是指一个罪名的外延是另一罪名外延的一部分,但犯罪构成的内容已超出外延窄的罪名的情形,其适用原则是全部法、完全法优于部分法、不完全法。”包容竞合包括以下情形:放火等以危险方法危害公共安全的犯罪,在导致被害人死亡时,包容故意杀人、故意伤害罪,绑架罪包容故意杀人罪、过失致人死亡罪,拐卖妇女罪与组织强迫卖淫罪包容强奸罪,拐卖妇女罪包容引诱、强迫卖淫罪,抢劫罪包容故意杀人罪、故意伤害罪等[42]。对此,有学者指出,“包容关系、交叉关系是从两个法条的外延关系上所作的归纳,特别关系、补充关系等则是从两个法条的内涵关系上所作的归纳。所以,特别关系与包容关系并不是同一层次的关系”[43]。

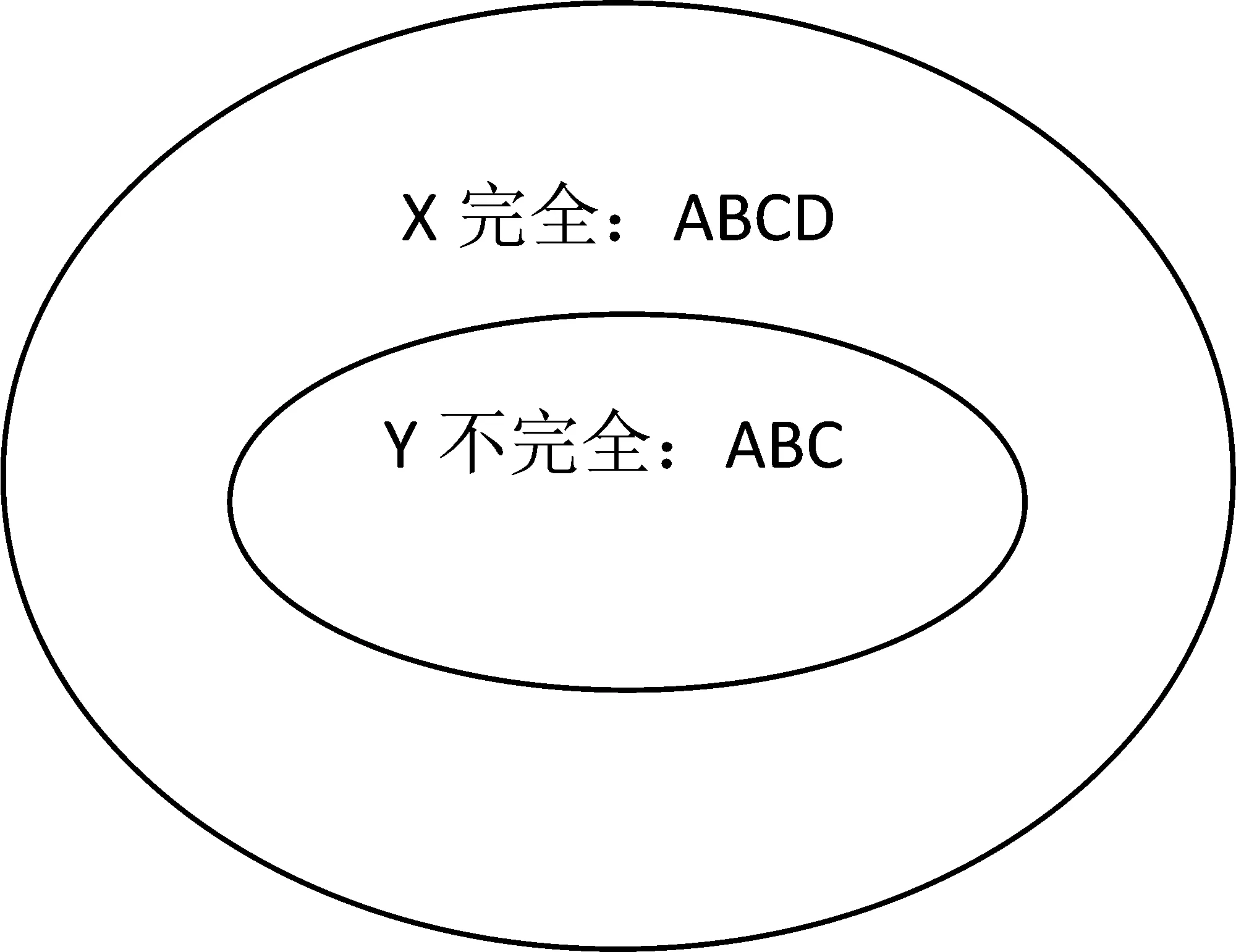

笔者认为,不管是特别关系抑或包容关系,都可以从外延或者内涵关系上作说明。从逻辑角度看,内涵越多,外延越小。以特别关系来说,如果从外延的角度画饼状示意图(图1),由于特别法条是在普通法条的基础上增加了若干构成要件要素,因此,X普通法条必然就包含Y特殊法条。而反向观察,如果从内涵角度画饼状示意图(图2),由于Y特殊法条的构成要件要素多于X普通法条,所以Y特殊法条必然就包含X普通法条。而包容关系如果从内涵上看(图3),由于X完全法条规定的犯罪构成内容多于不完全法条Y,因此完全法条包容不完全法条。但是如果我们从包容关系的外延上看,包容的情况就会相反。

包容关系内涵示意图(图3)

就适用来看,以内涵示意图为例,在特别关系的场合,外延大的特殊法条优先于普通法条适用。而在包容关系的情况下,外延大的完全法条优先于普通法条适用。从适用的结局上看,二者完全没有区别。所以,本文基本同意学者所说的包容关系就是特别关系的观点。

但是,笔者认为,放火等以危险方法危害公共安全的犯罪在导致被害人死亡时,其和故意杀人罪、故意伤害罪并非一概论以特别关系。在行为人以杀害特定人为目的而放火的场合,论以放火罪和故意杀人罪的想象竞合可能更合适。放火罪的保护法益中包含不特定人的生命法益、公私财产法益等,而故意杀人罪的保护法益则为特定人的生命法益。按照本文在特别关系的论述中提到的特别关系的检验标准,由于当放火造成公私财产的重大损失时,仍然能成立放火罪,而并不必然侵犯个人的生命法益。因此,故意杀人罪和放火罪等并非是特别关系,而是想象竞合关系,应当宣告数罪,在重罪法定刑中一并考虑另一罪名的不法事实量刑。这样处理也可以有效回应所谓的大竞合论者对于行为人意图以放火的方式杀死大剧院中数百人,但因为被害人逃生及时,未造成人员伤亡以第一百一十四条放火罪处理比按故意杀人罪(未遂)处理明显畸轻的质疑*参见陈洪兵:《不必严格区分法条竞合与想象竞合——大竞合论之提倡》,载《清华法学》2012年第1期。以想象竞合处理的,参见王强:《法条竞合特别关系及其处理》,载《法学研究》2012年第1期。。因为将以杀人目的放火的行为认定为故意杀人罪和第一百一十四条的法条竞合,无论是包容关系抑或是特别关系,均会按第一百一十四条定罪处罚,但确实有不合理之处。

四、结语

法条竞合的下位类型,其实是辅助我们判断一个案件事实疑似该当两个构成要件时是否属于法条竞合。认定法条竞合的实质标准还是在于两个构成要件间的不法内涵,即保护法益的同一性。法条竞合与想象竞合,一个是不纯正竞合,一个是纯正竞合,二者存在本质的不同,在犯罪宣告和刑罚量定规则方面,可以说完全迥异。因而,主张不必严格区分法条竞合和想象竞合的观点会完全打乱整个竞合论的体系,值得商榷。

对于法条竞合的类型,经过考察,发现我国刑法中存在特别关系、补充关系、吸收关系与交叉关系。在判断特别关系时,可能的标准是:首先,当两个构成要件处于行为方式、主体身份、保护客体特殊等情形时,一般均可推定成立特别关系。其次,在前述判断的基础上,认为在可能构成特别关系的场合,如果侵犯特别法条的保护法益必然导致侵犯普通法条的保护法益,则二者具有特别关系。对于补充关系,我国刑法中不存在作为犯和不作为犯以及行为阶段之间的补充关系,但存在参与形态以及具体危险犯和实害犯之间的补充关系。基于诉讼经济的因素考虑,应当承认两个构成要件间典型的伴随形态的吸收关系。基于逻辑上的原因,不应当承认排斥对立的择一关系,而应当承认交叉意义上的择一关系,我国刑法中也存在交叉意义上的择一关系,未免混淆,以交叉关系取代择一关系的称谓是合适的。再次,包容关系与特别关系只是观察角度的不同,二者实质是一样的。因此,包容关系作为法条竞合的下位型态就显得不必要了。

[1][8][10][26]林钰雄.新刑法总则(第4版)[M].台北:元照出版公司,2014.572,602,602,608.

[2][13][34][39][41]黄荣坚.基础刑法学(下)[M].台北:元照出版公司,2012.893,893,927-928,917,933-934.

[3]林山田.论法律竞合与不罚之前后行为[J].台大法学论丛,第22卷第2期.

[4][德]冈特·施特拉腾韦特,洛塔尔·库伦.刑法总论Ⅰ——犯罪论[M].杨萌,译.北京:法律出版社,2006.434.

[5]Jescheck/Weigend,Lehrbuch des Strafrechts,Allgemeiner Teil,5.Aufl.,1996,S.733ff.

[6][20][28][36][42]周光权.法条竞合的特别关系研究[J].中国法学,2010,(3).

[7][16][27]蔡圣伟.刑法问题研究(一)[M].台北:元照出版公司,2008.451-452,388-399,251-254.

[9]Stratenwerth/Kuhlen,Strafrecht,Allgemeiner Teil,6.Aufl.,2011,§18Rn.26.

[11][19][21][30][31][32][40][43]张明楷.法条竞合中特别关系的确定与处理[J].法学家,2011,(1).

[12]张明楷.刑法学(下)(第五版)[M].北京:法律出版社,2016.1037.

[14]陈洪兵.不必严格区分法条竞合与想象竞合——大竞合论之提倡[J].清华法学,2012,(1).

[15]王强.法条竞合特别关系及其处理[J].法学研究,2012,(1).

[17]Wessels/Beulke/Satzger,Strafrecht,Allgemeiner Teil,43.Aufl.2013.Rn.787.

[18]蔡圣伟.绝命医疗站(下)——杀人之中止未遂与伤害既遂罪的竞合[J].月旦法学杂志,174.

[22]吕英杰.刑法法条竞合理论的比较研究[A].陈兴良.刑事法评论(第23卷)[C].北京:北京大学出版社,2008.483.

[23]林山田.刑法通论(下)[M].北京:北京大学出版社,2012.218.

[24]Jescheck/Weigend,Lehrbuch des Strafrechts,Allgemeiner Teil,5.Aufl.,1996.S.735.

[25]Haft,Strafrecht,Allgemeiner Teil,9.Aufl.,2004,S.276.

[29]Stratenwerth/Kuhlen,Strafrecht,Allgemeiner Teil,6.Aufl.,2011,§18Rn.11.

[33]Jescheck/Weigend,Lehrbuch des Strafrechts,Allgemeiner Teil,5.Aufl.,1996,S.735ff.

[35]张明楷.刑法学(上)(第五版)[M].北京:法律出版社,2016.480.

[37][日]山口厚.刑法总论(第2版)[M].付立庆,译.北京:中国人民大学出版社,2011.369.

[38]Jescheck/Weigend,Lehrbuch des Strafrechts,Allgemeiner Teil,5.Aufl.,1996,S.734;[日]山口厚.刑法总论(第2版)[M].付立庆,译.北京:中国人民大学出版社,2011.369;林山田.刑法通论(下)[M].北京:北京大学出版社,2012.211.

责任编辑:王瑞

TheTheoryandTypeoftheGesezeskonkurrenz

FangJun

(LawSchool,ChinaYouthUniversityofPoliticalSciences,Beijing100089)

The original intention of the Gesezeskonkurrenz is to avoid repetitive assessment.The essence criterion of the Gesezeskonkurrenz should be the identity of protection of legal interests between different legal components.There are essential differences between the Gesezeskonkurrenz and the Idealkonkurrenz,which is the widely variance of crime declaration and rules of measurement of penalty.The argument,that there is no need to separate the Gesezeskonkurrenz and the Idealkonkurrenz,will certainly disrupts the co-opetition theory system.There are four types of the Gesezeskonkurrenz in our criminal law,special relationship,complementary relationship,absorption relationship and cross relationship.

Gesezeskonkurrenz; double evaluation; Idealkonkurrenz; type

2017-03-28

方军,男,中国青年政治学院法学院讲师,法学博士,研究方向:刑法基础理论、犯罪学。

D924.1

:A

:2095-3275(2017)05-0053-11