管路固定工作坊在管路安全管理继续教育项目中的应用探讨

2017-09-05王欣然张晓雪

王欣然,张晓雪

(1.首都医科大学宣武医院,北京 100053;2.首都医科大学护理学院,北京 100069)

管路固定工作坊在管路安全管理继续教育项目中的应用探讨

王欣然1,张晓雪2

(1.首都医科大学宣武医院,北京 100053;2.首都医科大学护理学院,北京 100069)

目的 探讨在管路安全管理国家级继续医学教育项目中应用管路固定工作坊的效果。方法 了解2015年5月至2017年3月参加我院主办的5期管路安全管理国家级继续医学教育项目的457名学员对工作坊模式的评价。结果 培训结束后,95.8%的学员认为提高了操作能力,大多数学员认为工作坊模式优于传统模式。不同职称、学历、职务的学员对工作坊模式的评价经卡方检验,差异无显著性(P>0.05)。结论 在国家级继续医学教育中应用工作坊模式,能够激发学员学习兴趣,提高学员技术水平。

工作坊;继续教育;护理服务质量

管路护理在临床护理中占有重要地位,管路固定是管路护理的基础环节,良好的管路固定不仅能够防止管路滑脱、移位,还能提高患者舒适度,减少意外拔管的发生[1]。工作坊是一种体验式、参与式、互动式教学模式,由于主题鲜明、时间紧凑、形式灵活、效果显著,成为深受各类群体认可的辅导模式[2]。为提高护士管路固定能力和护理服务质量,本文结合我科多次举办国家级继续医学教育的经验,探讨管路固定工作坊在管路安全管理继续教育项目中的应用。

1 对象与方法

1.1 对象

选取2015年5月至2017年3月参加我院主办的5期管路安全管理国家级继续医学教育项目的457名学员为研究对象,其中,男23例,女434例;学历:大专及以下54例,本科385例,研究生18例;职称:高级42例,中级181例,初级234例;职务:护士长及以上274例,无职务183例。

1.2 方法

1.2.1 成立工作坊管理小组 由国家级继续医学教育项目负责人担任组长,负责确定培训内容,制订培训计划。选择6名管路护理经验丰富、操作规范、技术熟练、表达能力强、有较强临床思维能力且具有主管护师以上专业技术职称的人员作为工作坊管理小组成员,即指导教师,协助制订培训计划并落实。管理小组对工作坊实施质量严格把关。

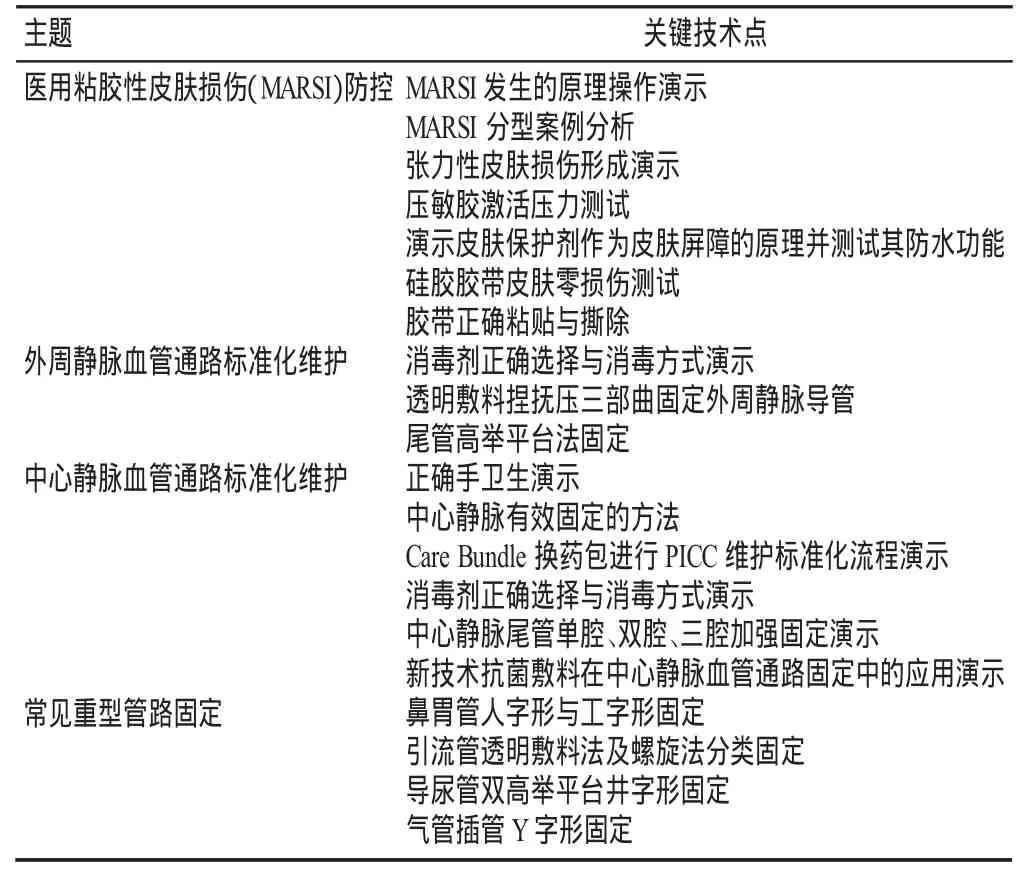

1.2.2 工作坊培训内容 依据2013年版医用粘胶性皮肤损伤(MARSI)防控共识声明[3],2011年及2016年美国静脉输液护理学会(INS)输液治疗护理实践标准等资料,结合临床经验,确定管路固定工作坊培训内容,包括4个主题20个关键技术点,见表1。

表1 管路固定工作坊培训内容

1.2.3 工作坊实施方法 每期管路安全管理国家级继续医学教育学习班,我们均安排3课时进行管路固定工作坊培训。培训开始前,将教室的桌椅摆成圆桌,每桌10~12人;每桌配备静脉置管维护模型、气管插管模型、中心静脉导管、留置针、引流管、薄膜类敷料、胶布类敷料、液体敷料、换药包等用物,按照教学顺序编号打包,以便学员使用。

首先,学员自由组合,分桌就坐,教师告知学员培训主题及目标,使其明确学习方向,然后由一名主讲教师利用多媒体逐项讲解20个关键技术点,其中理论内容及案例分析采用讲授、讨论及PowerPoint文稿演示法,操作手法、敷料剪裁采用操作演示形式,第一遍由教师通过视频展示台完整操作示范,第二遍仍由教师通过视频展示台进行分步示范,学员边看边跟着教师完成,第三遍学员独立操作,每两组配一名指导教师,指导教师指导学员操作,发现问题及时纠正,并随时解答学员疑问,使其掌握操作要点。每个主题结束后,学员自我总结,与团队成员分享心得,指导教师记录问题,对于普遍存在的问题,主讲教师再次给予讲解或演示。

1.3 工作坊效果评价

在北京继续医学教育学会统一印发的“继续医学教育项目执行情况满意度调查表”的基础上增加4个工作坊评价条目,于培训结束后发放给学员,了解其对工作坊模式的评价。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0统计软件进行统计分析,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有显著性。

2 结果

培训结束后,发放调查表457份,有效回收453份,有效回收率99.12%。调查发现,95.81%的学员认为工作坊模式提高了操作技能,大多数学员认为工作坊模式优于传统模式(见表2)。不同职称、学历、职务的学员对工作坊模式的评价经卡方检验,差异无显著性(P>0.05)。

表2 学员对工作坊模式的评价[n(%)]

3 讨论

工作坊一词最早出现在教育与心理学研究领域。1960年,美国的劳伦斯·哈普林将工作坊概念引入都市计划讨论方式中,随后发展成为供不同立场、族群的人进行思考、探讨、交流的一种交流方式。研究显示,工作坊模式在国外已得到广泛应用[4]。与传统以教师课堂讲授为主的教学模式相比,工作坊模式以学习主题(或任务)为导向,能够有效提高护士工作的针对性与实效性,提升其综合护理能力[2]。工作坊模式于21世纪初引入我国,现已应用于高等教育本科及高职部分专业课堂教学、毕业设计、医学生临床带教等领域。

工作坊模式最大的优势在于可以使学员将所学理论知识融会贯通,这是其他教学模式所不具备的。工作坊模式下,学员在“做中学”,即按照实践要求学习相关理论知识,在实践中深化所学理论知识,实现理论与实践的有机融合,使学习者做到参与、体验、感悟,激发学习动机,发挥主观能动性[5]。比如,此次工作坊的第一个主题是医用粘胶相关性皮肤损伤(MARSI)防控,MARSI是指医用粘胶剂移除后,局部出现的持续30分钟或更长时间的红斑和(或)其他皮肤异常症状(包括但不局限于水疱、大疱、撕裂或糜烂等)[3]。固定管路时,医用粘胶剂的反复粘贴和移除、产品选择、粘贴不合理、移除方法不正确等都是导致MARSI的高危因素[5,6],掌握粘胶产品使用和移除的操作手法,对于预防MARSI至关重要。2013年版MARSI防控共识声明中,明确提出“单手持膜、无张力粘贴、粘贴塑形、0°/180°撕除贴膜”等粘贴与移除防控技术要点。对于这些关键技术点,若单纯地讲授与进行PowerPoint文稿演示,学员没有切身体验,无法较好地掌握。通过工作坊,学员能反复练习直至掌握。比如,外周静脉血管通路标准化维护中,透明敷料捏抚压三部曲固定法及高举平台固定法,是临床常用操作技术,但在日常工作及培训初期,总有学员虽然对技术理论倒背如流,但是操作起来却不得其法。通过工作坊,学员切身体验,在短期内掌握管路固定关键技术,提高学习效率。表2显示,工作坊适用于不同职称、学历、职务的学员,有益于提高继续医学教育教学效果,得到了学员的认可。

尽管工作坊在国家级继续医学教育项目中取得了一些成效,但在实施过程中仍存在一些问题,如学员已经养成被动学习习惯,在继续医学教育中以听课为主,一部分学员面对工作坊无所适从,不能专注投入,或者不得要领地盲从,感觉没有收获。针对这种情况,工作坊管理小组成员为保证工作坊培训质量,反复讨论,精心备课。在工作坊培训开始前,将教室的桌椅摆成圆桌,利用空间的变化吸引学员注意力;准备各种模型、敷料,提高学员学习兴趣,并保证每位学员都有动手机会。培训时,提前告知学员培训主题及目标,让学员明确学习方向;精心准备与临床联系紧密的教学内容,通过案例分享、亲身体验等方式,让学员有的放矢,学有所用;充分利用多媒体教学,通过视频展示台进行完整操作示范与分步示教,并在学员身旁指导,让其掌握关键技术点,保证教学节奏合理,教学内容多而不乱。每个主题结束后,学员进行总结与分享,教师再次针对问题施教,保证学员学有所成。

综上所述,工作坊模式在护士继续教育中发挥了重要作用。但工作坊是教学活动的载体或组织形式,不是具体的教学方法,要进一步提高教学效果,需要根据课程特点、教学内容及教学目标,将多种教学方法(如基于问题的教学、情景模拟、案例分析)有机结合。

[1]朱胜春,金钰梅.住院患者意外拔(脱)管临床特征分析及对策[J].中华护理杂志,2009,44(3):256-258.

[2]李林芬,林映莲,周玉华.工作坊模式在护理管理者培训中的应用[J].护理学杂志,2011,26(11):44-46.

[3]Laurie McNichol,Carolyn Lund,Ted Rosen,et al.Medical Adhesives and Patient Safety:State of the Science Consensus Statements for the Assessment,Prevention,and Treatment of Adhesive-Related Skin Injuries.[J]. Wound Ostomy Continence Nurs,2013,40(4):365-380.

[4]周敏,杨培常,张艳,等.工作坊在护理领域中的应用现状及展望[J].中国实用护理杂志,2015,31(22):1716-1718.

[5]Grove G L,Zerweck CR,Houser T P,et al.A randomized and controlled comparison of gentleness of 2 medical adhesive tapes in healthy human subjects[J].JWound Ostomy Continence Nurs,2013,40(1):51-59.

[6]Ter N,Yavuz M,Aydogdu S,et al.The effect of 2 adhesive products on skin integrity used for fixation of hip and knee surgical dressings:a randomized controlled trial[J].JWound Ostomy Continence Nurs,2015,42(2):145-150.

R192

:A

:1671-1246(2017)17-0147-02