剂型、技术与观念

——片剂技术在近代中国的传播

2017-09-05李彦昌

李彦昌

(北京大学医学人文研究院,北京 100191)

剂型、技术与观念

——片剂技术在近代中国的传播

李彦昌

(北京大学医学人文研究院,北京 100191)

片剂的诞生与发展得益于现代科学与机器大工业,以及近代历经单模到多模、从手摇到电动的技术改进。片剂于晚清传入中国后,因契合大众需求,逐渐广为应用,成为当时药方收录的药物剂型之一。在近代中西医相遇背景下,历经名与实的冲突与调和,片剂名称经复杂选译,从多种名称混用到逐渐定于一名。与此同时,围绕中西药物剂型与服用体验,近代呈现不同的话语建构,这一方面强化了西医和西药的优势地位,另一方面促进了片剂技术的本土化与民族化。

片剂 技术 名与实 本土化 观念

片剂,俗称药片,近代曾被称为药饼、药轮子、扁丸、锭剂等。相对于汤剂、丸散膏丹等传统剂型,虽其应用历史相对较短,但因具有剂量准确、质量稳定、服用方便、便于识别、利于携带等优点,片剂在现代药物治疗中占有重要地位。学者以往多关注机构、人物或具体药物与近代医学转型之间的关系,而对药物剂型与中国近代医学观念转型之间的关系尚未给予足够关注*目前中外关于剂型的研究主要集中于中国古代传统剂型,如胡长鸿《从本草纲目看我国古代在药剂学上的成就》(《中药通报》,1956年第3期)、赵艳《明代方剂剂型及制备工艺发展探析》(《江苏中医药》,2013年第45卷第11期)、汤本求真《皇汉医学》(周子叙译,北京:中国中医药出版社,2007)、冈西为人《宋以前医籍考》(北京:人民卫生出版社,1956)等,以及中国中医研究院朱建平研究员与研究生对中国传统方剂的历史考察,如颜隆《宋代方剂剂型的历史研究》(中国中医科学院方剂学史专业博士学位论文,2014)、赵阳《方剂分类的历史研究》(中国中医科学院方剂学史专业硕士学位论文,2009)、丰云舒《金元时期方剂剂型的历史研究》(中国中医科学院方剂学史专业硕士学位论文,2015)等。具体关于片剂的历史研究有:邵思华《中药片剂发展概况》(《中成药研究》,1981年第1期,第11—14页),丘德运、温家顺、赵平等《中药片剂辅料应用的概况》(《时珍国药研究》,1997年第8卷第4期,第353—354页)。但这些研究并未从剂型与近代医学变迁的角度予以考察。相关研究可参见:李彦昌《由技术而观念:注射知识与实践在近代中国的传播》(《近代史研究》,2017年第3期,第130—147页)。。

剂型既涉及药物具体形态,反映医学的模式与发展水平,还关系患者主观服药体验。在中西医相遇背景下,片剂作为从西方传入的剂型,既影响近代医药生产实践,还影响着中西医学的话语建构。本文运用近代药方、药学专著、专业与大众报刊、广告等资料,主要考察以下四个方面内容:(1)片剂技术的起源及在华传播;(2)中西医背景下片剂名称的选译及名与实的冲突与调和;(3)片剂的大众印象与服药体验的话语建构;(4)片剂技术引进与本土化生产实践及其对传统剂型的影响。

1 片剂起源与技术改进

“药片者,即以一种或数种药物或与辅药和后制成之固体片状物。”[1]相传古希腊时期的利姆诺斯岛(Lemnos)盛产油脂和一种富含矿物质的黏土,岛上人们将其制成片状制剂(Terra sigillata tablets),此法一直沿用至17世纪[2]。古罗马时期的英格兰地区,在制作一种治疗视力模糊的药物时,将药物成分与树胶或其它粘性物质混合在一起,硬化并印制成片状,且易于在应用时溶解。因此有人认为近代出现的轻压片与重压片某种程度上是古罗马习俗的复兴[3]。1580年,一个名叫贝特霍尔德(Andreas Berthold)的矿工在德国边游历边推销一种称为西里西亚红土(Silesianterrasigillata)神奇解毒剂小药片(small tablets)。这些药是用斯托加小镇(Striga,now Strzegom,Poland)郊外小山上的黏土制成[4]。

由于年代久远,这些所谓片剂的具体性状仅凭只言片语已难以断定。一般认为,现代药片源于英国人柏乐克登(William Brockeden)受现代铅笔制造技术启发而发明压片机之后。柏乐克登鉴于制造铅笔时,“以铅笔心之原料粉末,置重压机中加压,即成条形之铅笔心”,因此设想,如果“将药物之粉末,置相当模型中,亦必能压成片状”([1],引言)。于是他加以研究,始制成一种简单“手压模”,并于1843年取得专利([2],165页)。

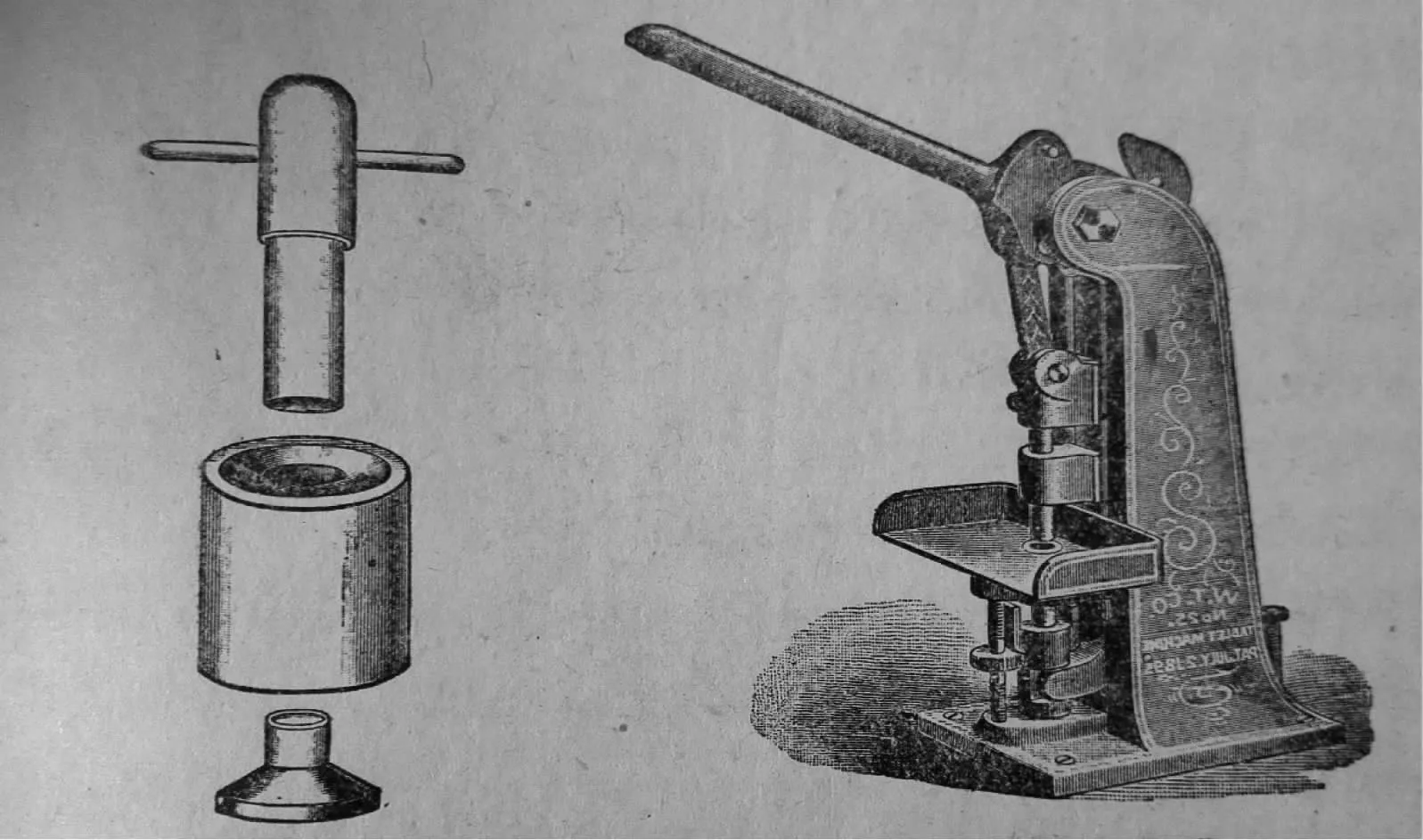

模作圆筒形,其二端容上下撞模。制片时只须将上下撞模纳入模型,随加定量之药物,然后将上撞模急行用力插入,并用木槌轻击之。([1],62—64页)

此种机械“在药房调剂室中,随时需制少量之药片时,最为适宜”(见图1左)([1],62—64页)。柏乐克登将碳酸氢钠与碳酸氢盐制成药片,交友人某西药商代售。因其使用便利,在英美等国销售近30年,销数甚为可观[3]。1871年,美国费城的雅科勃·邓丹(Jacob Dunton)用同样机械,制成奎因片剂(quinine tablets)出售,从此药片应用“日渐广遍”([1],引言)。

后经一系列改进,杠杆式手压机(lever presses)、手摇压片机(screw presses)、单冲动力压片机(cam and flywheel presses)等相继出现([2],165页)。1872年约翰·尉司(John Wythe)在亨莱·鲍威(Henry Bower)协助下,将柏乐克登发明的“手压模”改良成一种杠杆式“手印机”(图1右)。手印机“耗较低之成本,得较佳之收获”,从此“药片之制造,日渐增多”([1],引言、164页)。

图1 手压模与手印机

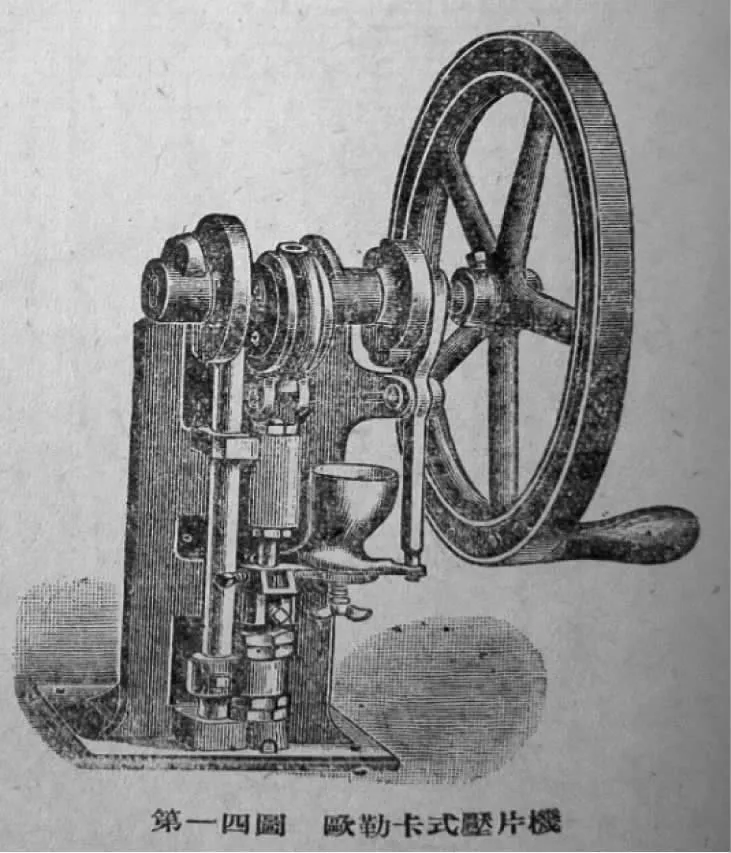

手摇压片机(图2)“制片时将药粒装入盛药漏斗后,使机轮旋动,原料能自动输入模型,乃由上下模互压成片”([1],64页)。1928年,《博医会报》一篇文章特别介绍了一款购自美国费城斯托克机械厂(F. J. Stoke’s Machine Company)的欧勒卡手摇压片机(Eureka Tablet Machine),每台价值75美金,机器上分别有3个圆形冲头和冲模,型号分别为7/32英寸、5/16英寸、3/8英寸,可以每分钟生产100枚药片。并称关于这种压片机的图片在当时所有药学教科书中都能看到([3],423页)。

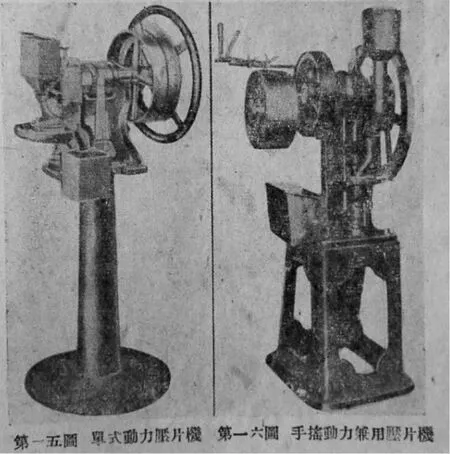

随着电气自动化的发展,手摇压片机的劣势越来越明显:一是手工制作速度慢,药片生产数量低;二是手工制作的药片质量可控性差。随之,出现手摇动力兼用压片机、动力压片机。手摇动力兼用压片机(图3右)“则不论原料之多少,皆可用此机压制”;单式动力压片机(图3左)“为压片机中用机械动力之最简单者,因其构造简单,调节与管理方面亦较易”([1],64页)。

图2 欧勒卡式压片机

图3 单式动力压片机与手摇动力兼用压片机

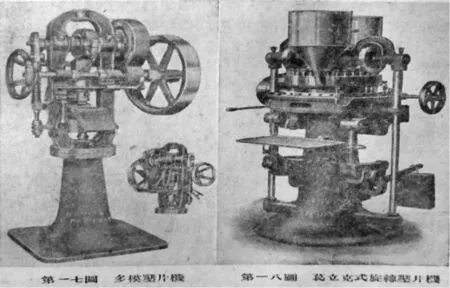

上述皆为单模压片机,每次压动只得一片。后来“欲以多量原料制片,并节时省力计,遂有创制多模之压片机”;但由于“欲以多数撞模于同一机器上,密切适合于多数模孔中,颇非易事”,经多人苦心研究,屡经失败之后,“至最近数十年来……已圆满成功,而其式样之多,亦极可观”;其中,一种多模压片机(图4左),“每分钟能压制药片一百五至四百颗,其多少须视所制药片之大小及动力之迟速而定”([1],65—66页)。当时最新式的压片机当推旋转式压片机,如葛立克(Clark)式旋转压片机(图4右),“其撞模并不固着,极便于更换,每分钟可制直径三至十二公厘之药一五〇〇颗,其特殊优点,在其下部之压力调节装置,故遇压力过强时,能自动校正,所得药片,不致太坚”([1],65—66页)。

图4 多模压片机与葛立克式旋转压片机

19世纪八九十年代,用机器把药品成分压制成药片在德、美等国得到进一步发展。后来,美国制造药片的方法被布罗斯—韦尔科姆公司带到英国。1884年,布罗斯—韦尔科姆公司把“Tabloid”一词注册成商标[5]。从19世纪90年代起,药片成为最常用的剂型[6]。

表面上,药片之压制“似甚简易”“只须备压片机,将药粉置入模型,加压即得”([1],51页)。某些医药界人士也认为“制作药片不过是将各种药料置入压片机中,然后摇动手柄,药片就可自动而出,是一件简单易行的事情”([3],424页)。实际上,制片须经“研磨与混和”“颗粒与干燥”及“压制药片”三大步骤。首先,“欲令各药之混合均匀,须将其研磨并搅合”;其次,“因细粉于压力下,不能成完美之药片,须将其制成颗粒状”,且“因其能黏贴于模型或撞模,须令干燥,并加滑料以防止之”;第三,“将彼此施工完毕之药粒,置药片机中压成片状”,除此之外,有的还需包衣或着色([1],51页)。卡梅伦在一篇文章中强调药片制作的程序及注意事项,包括剂量要准确、药料必须粉碎均匀、药片重量可控并均等、药片外观统一、能够快速溶解、能够在温水中快速崩解、能够防止瓶装或听装期间潮解([3],424页)。

由于未充分考虑药片的可溶性与崩解度,或当时技术上难以解决,早期压制的药片异常坚硬。直至20世纪初,多数情况下制作药片仍是一门高难度的手艺活,须由专业药工完成[7]。制作药片“须配合适宜,并操作得当”,而且“欲得完美之制品,尚须相当学识与经验”([1],引言),如药物成分的选择、配比及不同药物的赋形剂选择等制剂程序须具备相应的物理、化学等专业知识。19世纪末20世纪初,经过15年左右的不断改进,至1906年药片在可溶性与崩解度方面已取得相对比较理想的效果,但某些药片仍然存在问题([7],10页)。

2 名与实:在华传播与名称选译

目前尚未发现药片具体何时由何人传入中国的记载。但1858年刊印的《西医略论》尚未提及药片,该书下卷只分别论述了膏药、丸药、药散、药水、药酒、药油六种剂型。

1872年8月15日,《申报》刊登一则“戒洋烟药片出售”启事,内称:

该药甚为简便,无须煎服,亦无须用水调服,只须用口咀含,如食槟榔、豆蔻诸物者然。服后用清茶送下,其药皆成片,装于玻璃瓶内,每瓶二十四片,每片又分为四块,每二片可当鸦片烟一钱。服时将药一片含于口中,细细润化入喉,甚有美味。每日清辰时,可吃一回,俟饭时再吃,夜饭后再吃。数日之后,饭量必增,久则身体强壮异于寻常。向之面黄肌瘦,今固将心广体胖矣。[8]

这是《申报》第一次刊登有关药片的广告。尔后,该则广告在《申报》常年刊登。

1890年,由美国传教士洪士提反(Stephen Alexander Hunter)1886年编译而成的《万国药方》(AManualofTherapeuticsandPharmacyinChineseLanguage)在华刊印。该书是目前所见在华较早介绍药片知识的专业书籍。书内收录两种相当于现代片剂的“药饼类”药物:一为氮气甘油饼(Tabellae Nitroglycerini,相当于硝酸甘油片);一为口代精饼(Tabellae Codeini,相当于可达因片)。此外,还载有略相当于现代眼用或皮下注射用薄片剂的“药轮子类”“空针药轮子类”(用时将薄片溶于水供滴眼或皮下注射用)药物8种,以及近似片剂的“冰糖药类”(糖块药)。当时收载制剂仍以药酒类为最,达210种,约占制剂总数1321种的16%;次为油膏药类,92种;再次为药水、药油类,各78种;再次之为药丸类,72种。现今较常用的片剂、注射剂、胶囊剂、糖浆剂等都处于刚刚诞生阶段,皆收载不多[9]。由此大致可以看出当时的制剂概况及与现代制剂发展上的差异。

1910年《江南警务杂志》刊载“江南卫生品种一览表”,其中“药片类”共34种,包括:大黄沙达片、信石铁片、痧症药片、小咳嗽片、山道年加路米片、山道年药片、红汞碘药片、金鸡纳霜药片、山道年糖片、四时清快片等[10]。此时距《万国药方》出版20年,可见药片种类发展之迅速。

1914年出版的《药料详要》内载近似药片的剂型有片药、扁丸、糖饼等。其中,片药(拉丁名Lamella,英文名Disc)“系分剂极微之碱*Alkaloid,即碱类([11],16页)。类,含于薄片中。此片用筋胶及甘油少许和成,特为纳于睑内之用,如阿刀便片(LamellaAtropinae)”[11]。扁丸(拉丁名Tabella,英文名Tablet)“为小扁形物,用揸古聿(Chocolate)制成,每枚五厘,含强性药之微分剂”([11],28页)。从文中描述看,片药与扁丸分别类似于《万国药方》中的药轮子与药饼。另外在“药酒”类下面,还有“糖饼”类(拉丁名为Trochiscus,英文名为Lozenge),“为小饼形物,系一味或数味有力之药(先须分细调匀抑或消溶)与下列搀料之一制成”([11],31页)。当时常用搀料有糖果搀料(Fruit Basis)、玫瑰搀料(Rose Basis)、单简搀料(Simple Basis)、透路搀料(Tolu Basis)四种,药品有坦尼酸饼、莫非饼等。

1930年出版的《制药学要领》与《药料详要》中关于片剂的描述与分类基本类似。《制药学要领》为米玉士*华西药学院前身为米玉士创建于1918年的制药专修学校,1932年华西协合大学理学院在米玉士的主持下开办制药系,是我国最早的全日制本科高等药学院系之一。根据1917年至1921年自己在给华西协和大学医科、牙科及英美会男看护学校暨制药学校的学生上课时所用教材该书集纂,内载液体类、杂剂、固体类三种制剂。其中固体类下面的片剂包括:第9类“薄片剂(眼药片类,Lamellae,Disc)”、第17类“锭剂、片剂(扁丸、药片,Tablets)”和第18类“糖饼剂、锭剂(药片,Troches)”。当时法定薄片剂为“甘油动物胶(筋胶)基质与赝碱质药组成”;其用途为“几完全为治结合膜之用”;用法上,“欲其显效于瞳孔或结合膜,因其薄故易插入眼球与睑之间”;其制法为“将含甘油之定量浓厚热胶药溶液倾于已涂薄层白蜡长宽十厘之玻璃上,所成薄膜加不过36°(97°F)之热令干,迨后切成直径三粍(1/8寸)之薄片。例如阿刀平薄片、科卡印薄片等”[12]。第17类“锭剂、片剂”系将药粉制成固体而易碎之扁圆形物,便于内服;此类片剂制法分两种:一用榨压;二用模型,但不加压力([12],93页)。

第18类“为干硬之扁平小块,作圆形、椭圆形、方形或八边形不等,衔于口内则自缓缓溶解,无须咀嚼,故惟剂量小而非甚不适口之药可制成此剂”(图5);准备制作时,须“将药品与药引(常为清净糖粉)一同研末调和,加白树胶或西洋翘摇胶以使有粘力,加适口香料与白树胶浆及水,继将此调和物研成膏形块且辊成薄扁片,用药饼刀切成欲得之体积,置于温度合宜之室内令干”;药片简单基质“为清净糖与白树胶二者之细粉合成,又加白树胶浆及蒸馏水”,其它基质含有一定之调味料;除基质外,“法定之药饼用四种不同之联合物制成,即视所用调味料之种类而异”;剂量“无法定者,惟每剂可用一至三枚,例如儿茶饼、硫饼”([12],93—94页)。

图5 糖饼之式样

因自动压片机逐步推广,药片种类不断增多。英国宝威大药行是当时世界著名的药片生产厂商之一,该药行1936年的产品价目簿称公司有普通药片有1000多种,糖衣药片5000多种([5],66页)。该药行当时在中国上海、美国纽约、加拿大蒙特利尔、澳大利亚悉尼、南非开普敦、意大利米兰、印度孟买、阿根廷布宜诺斯艾利斯等地设有联行。中国联行设于上海外滩18号,发行中英文两种版本的价格目录,寄送各医院、药房、药师。交易方式也很灵活,“凡顾客与本行定有妥约者,可以记账,其款应自开发月揭单之日期起,三十日内结清”,而且“各种出品之价目,照码均有折扣。现款交易(除货价无折扣者外)另给折扣”[13]。

但1885年至1947年间的《英国药典》收录的片剂仍很有限,仅硝酸甘油片(Glyceryl Trinitrate Tablets)一种。至1948年《英国药典》才大幅增加药片种类,收录了48种药片,占全部剂型的21%。至1968年,收录220种,占全部剂型的50%[14]。中文版《美国药典及处方》1949年10月在华出版,收录多种片剂,如碳酸钙锭(Calcium carbonote tablets)、盐酸麻黄碱锭(Ephedrine hydrochloride tablets)、三硝化甘油锭(Glyceryl trinitrate tablets)、青微素锭(Penicillin tablets)、青微素糖锭(Penicillin troches)等[15]。可见当时,国内药品标准对英美药典的借鉴与依赖。

20世纪20至40年代,国内出现一些关于药片制作的译著或专著。米玉士“为制药技士备一参考之资料,且可为制药学之教本,以应习医科、牙科及看护、制药等科学子制药之需”([5],序)而编纂的《制药学要领》一书内有大量药片知识。米玉士在编纂过程中详细参考了英国1914年药典与美国第19版药方编,并采择英美各药物书籍中的图式。该书于1922年出版,1925年、1930年分别加印。

1947年,药师戴凯在参考卡斯帕里的《药学专论》(CharlesCaspari∶ATreatiseonPharmacy)、伍德的《药片生产》(Wood∶TabletManufacutre)、斯科维尔的《配药艺术》(Scoville∶TheArtofCompounding)、阿尼的《药学原则》(Arny∶PrinciplesofPharmacy)、库克拉瓦尔的《雷氏药学实践》(Cook-Lawall∶Remington’sPracticeofPharmacy)以及《中华药典》等书籍的基础上,撰著《药片与药丸》一书。该书系统介绍了药片与药丸的制作历史、制作规格、产品类型与生产工艺,并附图介绍了相关机器设备。

3 交流与共生:中西医视角下的药片

由上述来看,19世纪末20世纪初,片剂名称并不固定,有药饼(带糖衣的又称糖饼)、扁丸、锭剂、药轮子等多种称谓。

中国传统剂型中,丸剂、锭剂古已有之。制作丸剂的目的是“以较大量之药物,制成较小之体积,并可包涂无味或甜味物以避劣味恶嗅”[16]。锭剂也是传统剂型之一,甚至有时亦多称为“丹”,如宋王璆《百一选方》之太乙紫金丹即为锭剂[17]。锭剂除内服外,外用者亦多,如宋陈自明《外科精要》中之迥疮蟾酥锭、明陈实功《外科正宗》中之坎宫锭等。药饼在传统剂型分类中,虽不是单独剂型,但是在古方中将药物混和制成糕饼状内服药剂的亦多,如《本草纲目》中“木部”木樨花主治项下曾记载:“木犀花同百药煎,孩儿茶作糕饼噙,生津避臭化痰。”又“草部”天囊冬项下记载:“天囊冬捣汁,微火煎取五斗,入白蜜一斗,胡麻炒末二升,合煎至可丸即止,火下大豆末和作饼,径三寸,厚半寸,一服一饼。”就此来看,将药片称为扁丸、锭剂、药饼或将它们并列,显然受传统剂型影响而对译的结果。

用“药饼”指代药片最早见于1873年11月22日《申报》的一则广告,声称纪丁先生所制咳喘药饼“声名久布”“士商共信专治喘咳、冬天咳、喉破、声低、气喘及一切肺病,买者无论,或箱或罐或樽,皆有发售”“迩者远知其精妙之捷、取效之神”,并称“已制成五十余年”*纪丁治咳药饼(Kentings Congh LoZenges),《申报》,1873年11月22日,第1张第6版。从1873年11月25日第486号起,改正为Keatings Cough LoZenges。按此推算,19世纪20年代左右药商已开始生产药饼,然而此时的报刊并未见关于药饼的记载,这可能是药商出于产品宣传的需要。至19世纪末,最为著名的当属德国拜耳制药厂生产的阿斯匹灵药饼,其广告遍布当时的各大报刊。

然而,“饼,并也,溲面使合并也”,今专指蒸烤而成扁圆形的面食,或其它类似形状的食物[18]。“饼”与“片”虽形状上有相似之处,但片一般而言更为平整,而且“饼”用于药物,难免有药食难以区分之感。此外,近代“药饼”一词还可能是指中药丸。1909年余姚徐友丞在《竞业旬报》“通信”栏曾载谢复初于1907年在杭州成立竟存戒烟总会,后抄示并赠予他禁烟“药饼数种”,并将浙江省竟存戒烟会药饼方附后,但药方最后一句称“加红枣赤沙糖为丸”[19]。

或许由于上述原因,《申报》上关于“药饼”的广告或新闻最晚见于1941年12月7日转载某报的一则“捕房查获假‘拜耳’药饼”启事,称:“今日本埠某报新闻栏内载有:昨日报告数日前法租界捕房在贝褅尘路查获至少有四十二磅假冒‘拜耳’商标之药饼,予以没收法租界捕房公报称,数日前巡捕在贝褅尘路检查时,见一乘人力车华人跳下车来混入人群中逃逸,巡捕赶至,在人力车上抄获冒牌药饼一箱,搬往化验结果知系以面粉制成。”[20]此后,“药饼”用法几近消失。

从词源来看,“铸为一定之形,名曰锭”([18],3193页),而“物之薄而平者叫片”([18],1972页)。前者只强调“一定之形”,后者更强调“薄而平”。吴晓岭认为“锭剂是以古代的金、银的锭形为模式而制成的剂型”[21],是“将诸药各研极细,再合研匀,渐加糯米浓粥,调和为块状、棒状或纺锤状等,亦可用其他炼合剂配制之。要皆非常坚实,不易溶化,可耐久存,尤易携带。服时可用开水等研服,外用可以水、酒、醋等磨敷”[22]。

就剂型具体形状而言,片剂相对更为平整。而锭剂有长方形、纺锤形、圆柱形、圆锥形等,纺锤形多作内服,长方形和圆柱形多以液体研磨后涂敷外用,片形多作噙化之用[23]。如蟾酥锭呈一端粗一端细的纺锤形,可直接涂敷患处;药墨长条块形,研磨后可内服或外敷;棍眼药细长圆柱形,可往眼角直接涂抹;万应锭小纺锤形,又因其形如鼠屎,包有鸟金衣,故又称“金鼠屎”。锭剂除去用蜂蜜为基质者外均可以长久贮存,便于携带,随时使用[21]。因此,传统的片形锭剂仅是锭剂其中的一种形式。

虽然《制药学要领》及邓侠进翻译的《美国药典及处方》将片剂与锭剂并列,或直接将片剂翻译为锭剂。甚至时至今日,仍有学者认为现代中药制剂中的片剂,可划分到锭剂中[24]。而且台湾地区目前仍将片剂称为锭剂[25]。但近代已有文章显示锭剂与片剂并不相同,如一篇文章曾同时提及锭剂与片剂,认为锭剂“在某一时间,满意的有效成分之保持,总会严峻地减低的,因之乃决定作成片剂,其目的在免除对盘尼西林有可疑影响的任何物质”[26]。由此可见,二者并不相同。

有学者认为,锭剂在制作方法上与丸剂基本一致,只是形状不同,服用方法稍有差异,由丸剂演化而来([24],26页)。这或许是片剂也可以被称为扁丸的原因。戴凯在《药片与药丸》一书中认为近代出现的压制丸“制法与药片相同,只其模型作丸形,故亦即丸状重压片而已”([1],142页)。由此可以看出,民国时期即有学者看到片剂与丸剂之间的联系。

但是二者之间的差别显而易见。戴凯根据药丸大小或制法不同,在《药片与药丸》一书中将当时药丸分为小丸(Parvules)、中丸(Pills)、大丸(Bolus)、叠合丸(Aggregation pills)、重隔丸(Concentric pills)、肠溶丸(Enteric pills)、压制丸(Compressed pills)7种,但他只认为压制丸是丸状的片剂,其它丸剂与片剂之间联系并不密切([1],142页)。况且,传统中药丸以蜜丸最常见,依赋形剂不同可分为蜜丸、水丸、水蜜丸、蜡丸、糊丸、浓缩丸等类型,炮制手续繁琐,如同仁堂依古法炮制生产的水制丸药和蜜制丸药,包括蒸、炒、煅、烫、炙、浸、水、飞、霜冻等40多道程序[16]。到民国时期,受西式药丸及当时科学化思潮影响,虽然一些药厂(如致力于“中药西制”的佛慈药厂)改良传统药丸制作技术,转以生产浓缩丸*浓缩丸又称“药膏丸”,处方中全部药材或部分药材的煎液或提取液,与适宜的辅料或药物细粉加适宜的粘合剂制成。该剂型早在葛洪《肘后备急方》中已有记载。根据粘合剂的不同,又分为浓缩蜜丸、浓缩水丸、浓缩水蜜丸。相对而言,浓缩丸体积小,药物有效成分含量高,易于服用,在体内溶化吸收比较缓慢,多适用于慢性疾病。为主。但这些丸剂与片剂的制作工艺和程序仍存在巨大差异。

由于药丸具有药片所不具备的优点,如“黏合紧切,不易破裂,吞服后,作用缓慢,不若药片之作用骤然而生。若于丸外包以适当药物,能避免胃液之作用,至肠中始生药效,则胃壁不致受不必要之刺激”,因此“药丸之制造,未因药片之广遍而完全遭淘汰”([1],引言)。如以丸、散、膏、丹著称于世的同仁堂,它所生产的中药成药中,一向以牛黄清心丸、安宫牛黄丸、女金丹、再造丸、活络丹、参茸卫生丸等产品最为有名,并在全国各地销售。民国初年,这些成药还远销印度尼西亚、缅甸、泰国、新加坡等南洋各地,为当地华侨所习用[27]。

此外,虽然传统中药饮片也呈片状,分为薄片、厚片、斜片、丝状、段状、块状等规格。但近代片剂与传统中药饮片实际存在根本区别。从制作程序上,饮片是在中药材基础上直接切制而成;而药片是用模具或机械压制而成,“盖不论何种药物,其属液体、固体、挥发性物、油类、草药或制剂类,以及易潮解之物或发泡药等,皆可制成此种方式”([1],引言)。从目的上,制成饮片是以便药材中药物的有效成分易于溶出、炮制;而制成药片是为方便服用和携带等。药片传入后,两种剂型同时存在,药片对饮片的影响也不大。

近代片剂技术对中药炮制的影响主要表现在两个方面。除上述所言,片剂促进了丸剂制作技术的改良,使丸剂制作由以手工制作为主转为机器大生产为主外,还促使传统中药房在民国时期开始引入片剂技术,将传统中药制成片剂出售,以迎合消费者。如姑苏永济堂在《申报》常年刊登“极贞参茸片”广告,称“本堂精制药片,以极贞草、参茸为君配合,君臣佐使行十二经,搜除烟积,不但一月内瘾绝,并能饮食倍加,永无弊病,自得此方试应辄验”[28]。上海舒同寿药铺主人“尝考白毛橘红产自岭南,诚诸本草,清金扶士功效昭彰”,但“因配合失宜,遂致有名无实”,后“得秘授,获有奇方,佐以珍品,制成药饼,甘芳适口”[29]。

4 话语建构中的剂型与服用体验

中药疗效对中医的影响暂且不论,但中药剂型的不便捷确实不利于中医药推广。《汉口商业月刊》刊登的一篇致辞认为“西药畅销中药不振”有五大原因,其中一个原因即为“西药分量很少,随身可以携带,服食方便,容易下喉,病人喜欢些。中药就不同,分量很多,煎出来一大碗,味道又不好,病人多不愿吃”[30]。有人对此深表忧虑,甚至将中药遭“弃而不用”的原因直接归咎于“煎法”与“服法”,言:“近世病人,多喜服西药,而不喜服中药,良以中药不洁,服之无效,故弃而不用。呜呼!世人之不察药之煎法与服法,而怪药之不灵,岂不大谬乎?”[31]

1878年《万国公报》载一江湖卖药之人治愈一被飞马踢伤的患者的故事。江湖卖药之人“出丸药一枚,命吞服之。复出药草一把,令煮水,匀七次熏洗”[32]。药物疗效暂且不论,但描述的服用步骤已让人感觉相当繁复,而且像“药草一把”这种描述也让人感到无法准确把握药量。

1936年王予奇在《医铎月刊》推介一种治疗肺痈的特效药——郁苏参(又名土人参),“去叶留根,洗净捣扁,以冬瓜糖些须,炖服或煎服均可。倘脾胃虚寒之人,尚嫌味清者,则加龙眼干数枚为妙”[33]。与前例相似,同样存在“冬瓜糖些须”“龙眼干数枚”等剂量不甚确切的描述,而且程序复杂,味道也可能难以入口,只好“加龙眼干”以调和。

对于中药服用的繁复程序,王志生在《国药革命》一文中曾给以形象地描述:

要服一次国药,只少(应为“至少”)须备八件:(1)要一定烘炉;(2)要买木炭;(3)要用一张纸作火引;(4)要用火柴取火;(5)要用扇搧起火焰;(6)煎药要用淡水;(7)要用一相当的碗量水;(8)要用一陶器煎药。[34]

王志生忆及自己受聘婆罗洲福建学校时一次痛苦的服药经历。当时由于学校距离街市二里多远,自己抱病后只好让校丁帮买药。药买到后检点一番,八件缺了五件。他感慨道:“你看这样麻烦,居家不甚发生问题,假使舟车旅行,那很讨厌。而且煎药又要赖一个可靠的人,才不致弄错。”大概是校丁少买了陶器,因此“不得已把药放在釜中煎”,于是苦味“加添了不少的油气、铁锈气”,更加难以下咽,只好改用西药治疗,认为当时“服国药没有一次不苦,服量又多”,成人尚且难以忍受,对于娇脆女子以及尚不懂事的孩童就更难以令其按时按量服药,以致于“妇人孺子,望而生畏”[34]。

1928年,一篇文章描述了当时娇脆女子对于汤药的态度,称“一般娇脆的妇女们,格外来得怕吃”,以致“畏药拒医”;一个年轻女子害病后,畏惧汤药的苦味,甚至要求大夫改变药方,去掉苦味的药[35]。1877年,《万国公报》刊登一则强行灌药的寓言故事:

尝见某妪钟爱其子,而子忽寝疾,命在旦夕。妪因以废寝忘食,百计劝诱,令服良药。其子畏药如虎,日复一日,以致病势增剧,万分危迫。医者云:如再耽延不服我药,命必难保矣。妪不得已,延邻翁中之有臂力者数人,反拘子手,攀子首,捏子鼻,仰子面,而强灌以药。药味甚苦,子殊怨母尤邻,大骂医生,誓以必报。[36]

虽然该则寓言以强行灌药寓意慈母爱子之情,但也生动地反映了汤药味苦而令其子难以忍受而拒服的场面。

相较而言,近代报刊中关于药片服用体验则是另一番描述,给人们建构了另一种大众印象。1919年8月6日《申报》刊登一则“兜安氏止咳药片”广告,称:

此药片系本公司新出品,药料纯良,性极和平,味甚适口,香气文雅。药之形式为扁圆小片装于小玻璃瓶,极便随身携带,可以藏之衣袋。几患咳嗽、喉痛、喉咙刺激、声哑、声嘶等,只需含药一片,徐徐化之,毕竟有奇效也。倘演说、唱歌、唱戏诸君,在未发声前含化一片,可免喉咙发痒、刺激、咳呛诸患,而于歌妓尤为相宜。请试之,方知此药之不谬也。[37]

该则广告非常细致地描绘了药片服用方便、体积小、利于携带等优点。

除药物广告外,民国时期大众报刊上与片剂相关的一些事例,更为形象生动。《国际新闻画报》载一位名为朗音的女高音歌唱家,因各地演出,喉咙发痒,于是随身携带药片,“便是一瓶治咳的特效药片,只要把一片药片放在咽喉间便有奇效了”[38]。1934年11月,上海《晶报》刊登一则故事,某君乘火车到外埠去,因临行前略微有些发热,又担心乡下没有药房,他夫人就给她包了三四片阿斯匹灵,放在皮夹里随身携带,以作备用[39]。谦信洋行经销的拜耳阿斯匹灵药片,因“流行甚广,头痛或需发汗者每喜用之”[40],以致杜月笙弟子钱培荣的大姨子1935年3月因头痛不止,连服8片阿斯匹灵导致中毒。

此外,药片不仅给患者带来了极大治疗便利,而且开始成为家庭生活日常备用品。“人有了病,势必就医,但是离医院很远的,或是经济不裕……的时候”[41],临时买药不甚方便,因此有人推荐一些家庭日常备用药片,以备临时之需。

王志生指出药物剂型必须“舍繁就简”,要与社会心理相契合:“一种货物的推销,要明瞭社会的心理,世界的趋势,时期的变迁,譬如六月买火炉,下雪买冰水,一定失败的。国药现在的立场,已经退了锐化,而成为落伍的崩溃,假使不改弦易辙,一味自己吹牛,亡无日咧!”[34]他指出:“不利便的东西一定没有幸运的存在。”“假使不革命一番,有甚么法子教人舍简就烦呢?”[34]为此,王志生提出必须“国药革命”,舍繁就简,才能有出路。

药片契合社会心理还体现在,为减少劣味、恶嗅等情况,包衣成为当时“寻常制剂工作之一”[42],打破了“良药苦口利于病”的观念,形成“良药利于病但不一定苦口”观念。新亚制药厂在推销出产的一种治疗疟疾的“福白龙”糖衣片时,称:“‘良药苦口利于病’,这句话是对的。但如果药之外再包上一层糖衣,岂不更佳了,而于病者则一定更欢迎。”[43]

药片不仅方便了患者,而且也便利了生产者、销售者,某种程度上还影响了药物销售方式。中西大药房因“恐远方遐乡难于分辨是用”,同时“以杜欺蒙”,将药房出产的戒烟梅花参片上印“中西药房”四字,“以别真伪,而昭信实”[44]。1914年,德国拜耳制药公司为应对仿冒和推广品牌,决定从原来发售药粉至经销商或批发商,再由经销商或批发商制为药片,改为直接发售药片,并在每个药片和外包装上都印制拜耳十字商标[45]。

此外,由于药片具有贮藏时间长、便于运输等特点,方便了远距离运输和销售,大大拓展了药物的销售空间与使用空间。这种商业空间的拓展,为远在腹地的传统社会带了现代化健康产品和健康福利的同时,也开始冲击传统社会的医药观念,同时也强化了沿海与内地的联系,加强了现代化、商业化对内地侵蚀与控制。

5 技术引进与本土化生产

药片因便于携带、服用,成为一种深受患者喜爱的剂型。医院,尤其是偏远的诊所,也乐意使用。但20世纪20年代多数医院仍然从国内外批发商批发药片。后在哈登医生(Dr. Geo. Hadden)建议下,中国一些医院、药房开始购置少量压片机,自制药片([3],423页)。1919年4月,科发药房增建厂房,并添购新式生产设备,其中2台美国制片机和2台德国制片机,日产药片分别为100万片和16万片[46]。1922年,中西大药房也置有机械轧片设备[47]。

民国时期,上海的爱华药厂(1916)、华达药厂(1920)、中法药厂(1925)和中西药房制药厂(1925)、新亚药厂(1926)等,都以制造片剂为主[48]。广州地区生产西药片剂起源于1918—1920年间[49]。

北京地区早在1902年就开始生产药片,但都是手工制作。1937年左右,上海科发药厂一退休职员在北京开办药房,采用单冲头手摇压片机开始制造糖衣药片。1940年上海新亚药厂在北京设立“有职工五六十人”的分厂,生产麻黄素和一般针片剂,包括康福那心、福白龙、撒利沃碘、保青春等药品。自此,“北京才算有了新的制药工业,并能自产药品供应外埠的小城镇了”[50]。

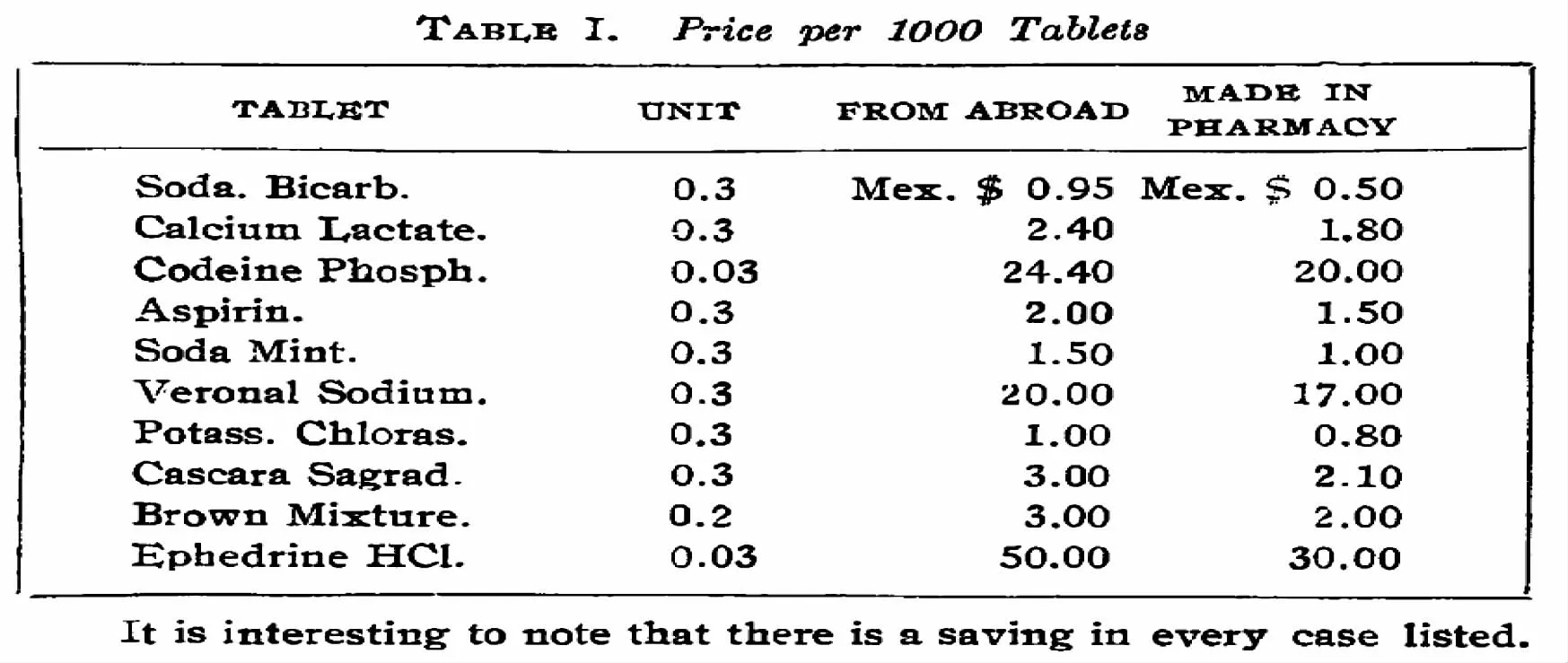

对于那些需要成千上万枚药片的医院来说,购置一台电动压片机更加经济可行。《博医会报》一文称最近安装了一台每分钟65转电动压片机,价值600美元,比欧勒卡手摇压片机构造复杂,每小时能压制1万枚药片。该文作者还随机挑选了几种药片,将自制药片与进口药片进行价格比较,以证明购置压片机对医院来说更经济,更节约成本(图6)。随着压片机械的不断改良,1928年某些压片机已经能够每小时产出3万枚、甚至更多的药片([3],423—424页)。

图6 每千片药片的价格

一些药厂甚至从进口压片机逐步发展为自制压片机。1929年,民生药厂先是从其所聘技术人员章志清手中购得日本产的压片机、颗粒机、拌料机等设备。然后总经理周师洛自己设计了包糖衣机([48],35页)。随着业务的扩展,民生药厂机械部已能够自制压片机及其相关设备,1933年已能生产单冲压片机、糖衣机、旋转式颗粒机、拌料机等药片制造机械([48],37页)。1930年,新亚化学制药厂聘日本技师田之助为顾问,成功生产中性硬质“安瓿”及玻璃仪器。不久,成立药片部、药丸制造部,从日本购入电动制片机1台,每次能轧片42粒,比老式单冲机提高效率42倍([46],1134页)。

20世纪40年代,一些药房或药厂“得有完备之机械,可大量并自动制造矣”([1],引言)。1940年9月10日,有人在其参观香港新亚制药厂的报告里记载,该厂有“药片机新式者一架,约三万余元,每日可出药片四十万枚”[51]。与前述尤里卡电动压片机每小时产1万片而言,此台压片机的效率已大为提高。“出品药水、药片约有十余种,系就本地及附近地方之原料,以医用、军队用之成药、原药为多”[51],所生产的药片不仅供应大陆内地与香港,还远及南洋群岛。

1932年,中国工农红军福建省军区制药厂开始生产止痛片等药品。1937年,福建省卫生科制药室(制药厂)开始使用单冲压片机生产片剂,品种有桔梗片、苏打片、麻黄片等20多种。设备有4台单冲压片机,一天能生产2—3万片。1942年至1945年,附近生产片剂产家的还有浙江民生制药厂,能生产矽炭银等片剂。1946年,福建省企业特种有限公司制药厂关闭,福建片剂生产停止。直至解放后重新出现[52]。

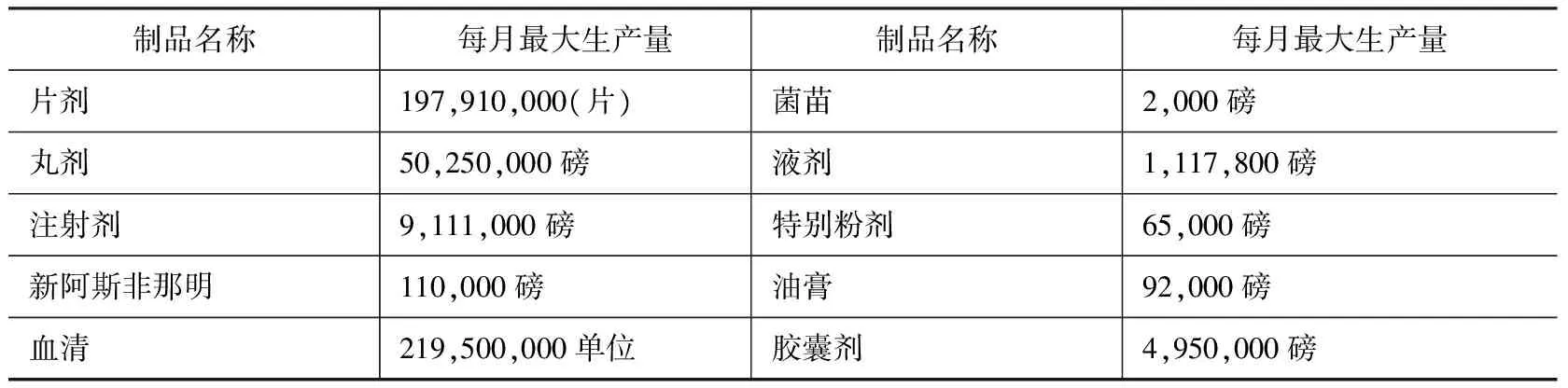

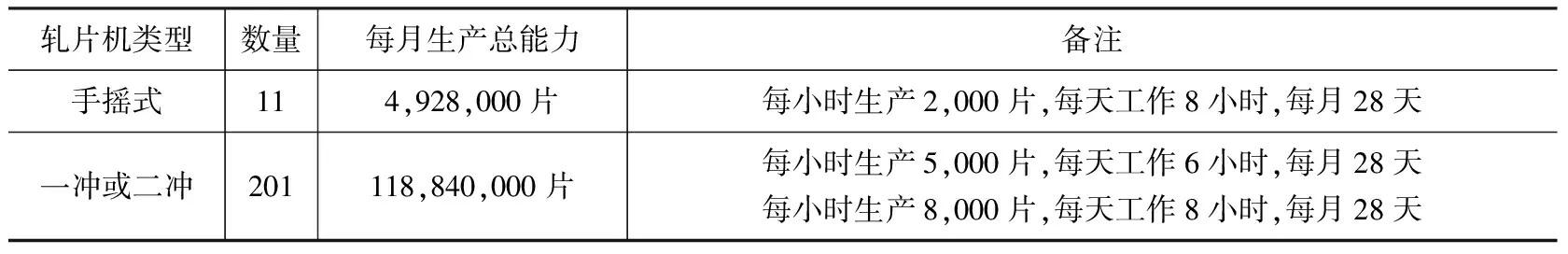

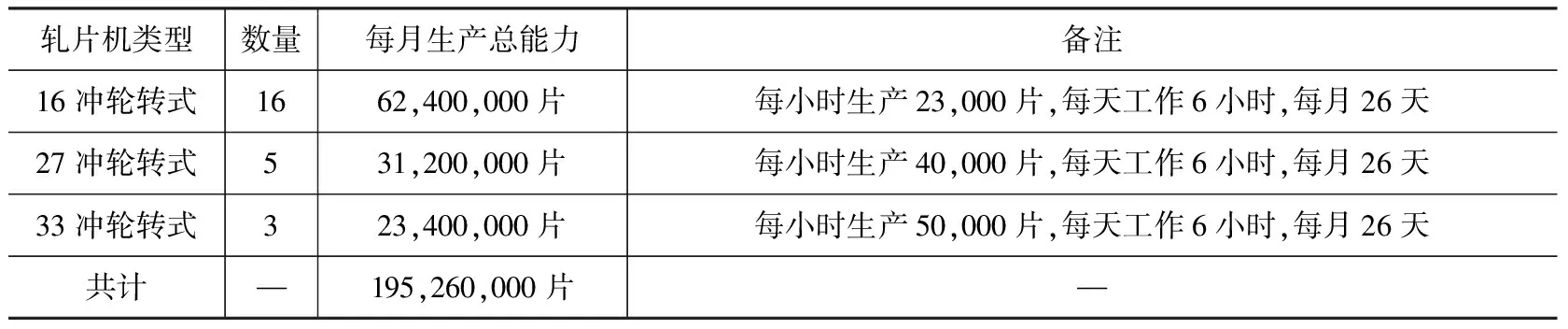

1948年3月15日至5月5日,国民政府工商部上海工商辅导处对上海制药工业同业公会107家会员中的82家药厂进行调查,显示当时上海地区片剂每月最大生产量为197,910,000片(表1)。轧片设备以单冲或二冲轧片机为主,共201台;另有11台手摇式轧片机和24台多种型号的轮转式轧片机。轮转式轧片机有16冲、27冲、33冲等不同型号(表2)。

表1 上海82家制药工业制品统计*根据国民政府工商部上海工商辅导处调查资料编辑委员会编印(《调查资料(化字第四号):制药工业》,工商印书馆,1948年9月,第1页)。

表2 上海地区制药工业主要机械设备统计(轧片机)*根据国民政府工商部上海工商辅导处调查资料编辑委员会编印(《调查资料(化字第四号):制药工业》,工商印书馆,1948年9月,第4页)。

续表2

6 结语

正如贝尔纳所言:“科学正在影响当代社会的变革而且也受到这些变革的影响,但是为了使这种认识多少具有实在的内容,我们需要比已往更仔细分析两者之间的交互作用。”[53]现代医学在华传播,除得益于传教士、基金会、医院等人或机构的推动外,还得益于现代药物等商品在推广与应用中有形或无形的影响。

首先,片剂知识与实践是现代医学在华传播的载体之一。晚清传入中国后,一方面因其服用便捷、剂量准确、味道适口等特征,契合了大众需求,与传统中药汤剂等剂型形成鲜明对比,一经传入便逐渐广为传播,以致药片成为直至今天仍广受欢迎的药物剂型之一。另一方面,现代化学、现代药学及机械制造等科学技术为片剂出现提供了科学基础与技术保证,使片剂生产经历从手印到手压、从手摇到电动的技术改进,促进了片剂大规模生产的到来。民国时期一些医院、药厂、药房为降低药片成本,从直接进口药片,到开始进口压片设备自行生产,并逐渐尝试研制压片设备。因此,药片入华并逐渐普及是技术推动与需求拉动双重影响的结果。

其次,药片传入之初,药饼、扁丸、锭剂等称谓交互使用,直至20世纪40年代才逐渐统一称为药片。其它称谓即使仍在沿用,也逐渐专有所指。这一过程体现了传统与现代、传统医学与西方医学相遇之时,二者之间的互动、形塑与历史选择过程。

再次,在近代中西医相遇背景下,围绕着中西药物剂型与服用体验呈现出不同的话语建构。这既为片剂药物在中国打开市场提供了舆论环境,同时在更广泛意义上也为西医在华传播提供了一个载体,与此同时对传统中药造成一定冲击,以致于有王志生呼吁“国药革命”,改造传统中药的剂型,以迎合大众心理。在这些时代背景与社会需求的作用下,近代片剂技术的引入与生产实践的本土化也就不可避免了。

致 谢 论文写作过程中,曾得到廖育群研究员的帮助,谨致谢忱!

1 戴凯. 药片与药丸[M]. 上海:世界书局印行, 1947. 1.

2 Cowen D L, Helfand W H. Pharmacy: An Illustrated History[M]. New York: Harry N. Abrams, 1990. 34.

3 Cameron J. Compressed Tablets[J].TheChinaMedicalJournal, 1928, 42(6):422.

4 Rankin A, Rivest J. Medicine, Monopoly, and the Premodern State — Early Clinical Trials[J].NewEnglandJournalofMedicine, 2016,375: 106—109.

5PriceListofFineProducts(1936)[M]. London: Burroughs Wellcome& Co., 1936. 前内页.

6 罗伊·波特, 米库拉什·泰希. 历史上的药物与毒品[M]. 鲁虎, 任建华等译. 北京:商务印书馆, 2004. 216.

7 Wood J R.TabletManufacture:ItsHistory,PharmacyandPractice[M]. Philadelphia &london: J. B. Lippincott company, 1906. 9.

8 赵逸如. 戒洋烟药片出售[N]. 申报(上海版)第92号, 1872- 08- 15:第1张第7版.

9 陈新谦, 宋之琪. 万国药方——十九世纪末叶问世的一部重要西药著作[J]. 中国药学杂志, 1997, 32(5):314.

10 类表:江南卫生出品一览表:药片类[J]. 江南警务杂志, 1910,(6):90—91.

11 (英)溥密澈. 药料详要(上部)[M]. (英)纪立生译, 赵齐巽述. 中国博医会藏版, 1914. 24.

12 米玉士. 制药学要领[M]. 上海:中国博医会, 1930. 87.

13 宝威大药行. 良药价目[M]. 宝威大药行, 1939. “营业章程与通告”.

14 Cartwright A C.TheBritishPharmacopoeia, 1864to2014:Medicine,InternationalStandardsandtheState[M]. Surry: Ashgate, 1988. 223.

15 邓侠进译. 美国药典及处方[M]. 杭州:新医书局, 1949. 49, 101, 130, 212.

16 中国北京同仁堂集团公司北京同仁堂史编委会编. 北京同仁堂史[M]. 北京:人民日报出版社, 1993. 162.

17 胡长鸿. 从本草纲目看我国古代在药剂学上的成就(续3)[J]. 中药通报, 1956, 2(6):226.

18 辞源(修订本)[M]. 北京:商务印书馆, 1979. 3428.

19 徐友丞. 通信. 竞业旬报[J]. 1909,(40):39—40.

20 魏律律师代表德国拜耳大药厂暨其驻沪经销处药品无限公司紧要启事[N], 申报, 1941- 12- 07:第2张第6版.

21 吴晓岭. 中成药剂型的特点和作用[J]. 中国实用医药, 2010, 5(27):127—128.

22 郑显庭编. 丸散膏丹集成[M]. 上海:上海卫生出版社, 1958. 绪论IX—X.

23 曹春林. 中药制剂学[M]. 贵阳:贵州科技出版社, 1995. 565.

24 颜隆. 宋代方剂剂型的历史研究[D]. 中国中医科学院, 2014. 26.

25 “行政院卫生署中华药典编修委员会”. 中华药典(第六版)[M]. “行政院卫生署”, 2006. 329—454.

26 维清. 盘尼西林锭剂及片剂与咽喉传染病[J]. 药讯期刊, 1946,(4):24.

27 中国人民政治协商会议全国委员会, 文史资料研究委员会编. 文史资料选辑(11)[M]. 北京:中华书局,1961. 146.

28 姑苏永济堂极贞参茸片[N]. 申报(上海版)第1675号, 1877- 10- 09:第1张第6版.

29 舒制消痰止咳白毛橘红饼[N]. 申报, 1912- 12- 07:第1张第5版.

30 本会会务纪要:(三)会务摘要:本会常委祝庸斋出席各业公会改选大会演词汇纪:(4)五月二十日在药业公会致词[J]. 汉口商业月刊, 1935, 2(7):93.

31 舒佩实. 服药常识[N]. 大常识. 1929- 12- 15: 3.

32 江湖良医[J]. 万国公报. 1878, 486: 501.

33 王予奇. 特效药:肺痈特效药[J]. 医铎月刊, 1936, 1(6):9.

34 林志生. 国药革命[J]. 现代医药月刊, 1935, 2(7):1—3.

35 蒋文芳. 吃药的方法[J]. 长寿(上海1928), 1928,(1):11—14.

36 曹子渔寓言二则:强药寓言[J]. 万国公报. 1877, 437: 520.

37 兜安氏止咳药片广告[N]. 申报(上海版), 1919- 08- 06: 12.

38 莎浴美. 朗音的一件法宝:一瓶咳嗽药片[J]. 国际新闻画报, 1947,(73):11.

39 阿斯匹灵一重案[N]. 晶报, 1934- 11- 22: 3.

40 拜耳阿斯匹灵中毒记[N]. 晶报, 1935- 03- 16: 3.

41 俞琰如. 家庭中应常备的几种新药片[J]. 日新治疗, 1925,(6):37—39.

42 吴冠民. 丸片包衣机械之应用[J]. 上海市药师公会年报, 1936,(2):40.

43 何慧珍. 临床实验:“福白龙”糖衣片治疟疾之经济[J]. 新医药刊, 1938, 72: 40.

44 上海中西大药房戒烟梅花参片功效启[J]. 申报, 1898- 08- 06:第1张第5版.

45 张宁. 阿司匹林在中国——民国时期中国新药业与德国拜耳药厂间的商标争讼[J]. 中央研究院近代史研究所集刊, 2008, 59: 97—155.

46 上海市医药公司, 上海市工商行政管理局, 上海市社会科学院经济研究所编著. 上海近代西药行业史[M]. 上海:上海社会科学院出版社, 1988. 1538.

47 中西药厂, 上海社会科学院经济研究所编. 中西药厂百年史[M]. 上海:上海社会科学院出版社, 1990. 5.

48 《民生药厂志》编纂委员会. 民生药业志(第一部, 1926—1987)[M]. 民生药厂, 2006. 34.

50 广州市地方志编纂委员会. 广州市志·卷五:工业卷(上)[M]. 广州:广州出版社, 1998. 426.

51 北京医学院医史学教研组, 北京医学院保健组织学教研组编写. 北京医药卫生史料[M]. 北京:北京出版社, 1964. 129.

52 香港新亚药厂参观报告[J]. 国货与实业, 1941, 1(1):51.

53 福建省地方志编纂委员会编. 福建省志·医药志[M]. 北京:方志出版社, 1997. 63.

54 贝尔纳. 科学的社会功能[M]. 陈体芳译, 张今校. 北京:商务印书馆, 1982. 37.

Dosage, Technology and Concept——The spreading of tablet technology in modern China

LI Yanchang

(InstituteforMedicalHumanities,PekingUniversity,Beijing100191,China)

The origin and development of tablets profited from modern science and industrial revolution, experienced a process of changing from single-cam to multi-cam, from hand-made to power-driven. After introduced into China in late Qing Dynasty, gradually widely used due to fit the public demand, and become one of the preparations recorded in official formula at that time. Under the background of Traditional Chinese Medicine encounter with Modern Western Medicine, the translation went through from a mixture of several titles gradually to one name through a nuance selection, presented a dialectical process between name and nature. Meanwhile, different discourses appeared centering on preparations and relevant experience when taking. This intensified the priority of Western Medicine in China on the one hand, and hence promoted the localization and nationalization of tablet technology on the other.

tablet, technology, name and nature, localization, idea

2017- 03- 12;

2017- 05- 15

李彦昌,1979年生,山东临沂人,博士,北京大学医学人文研究院讲师,研究方向为中国近现代史、药物史。

北京大学医学人文研究院青年科研基金项目。

N092∶R- 09

A

1673- 1441(2017)02- 0127- 16