行业译员培养中思辨缺乏症对策实证研究

2017-09-04李家坤李琳琳徐淑玉

李家坤 李琳琳 徐淑玉

(沈阳建筑大学 外国语学院,辽宁 沈阳 110168)

行业译员培养中思辨缺乏症对策实证研究

李家坤 李琳琳 徐淑玉

(沈阳建筑大学 外国语学院,辽宁 沈阳 110168)

本研究首先构建了翻译思辨认知机制模型,并以此模型为理论框架,针对行业译员培养中的思辨缺乏症现象,对本地20名在职译员进行了为期6个月的翻译思辨能力培训实验研究。培训内容由基于翻译档案袋的翻译思辨技能训练和基于翻译工作坊的元翻译思辨能力训练两大部分组成,涉及反思日志和译者注等多个具体的翻译思辨提升对策。结果显示,该培训有效提高了译员的翻译思辨能力,尤其是推理评价技能和计划能力,同时在情感特质上也使译员变得更加开放、坚毅并具有责任感。

思辨缺席;翻译思辨技能;元翻译思辨能力;情感特质

0 引言

翻译活动是一种涉及文学、社会学、政治学、民俗学、历史学、文化学等多种学科知识的涉及面极广的多层次活动,还是一种基于语言媒介的心理活动,是对原语符码进行解码、从中提取意义、并对提取的意义再以译语重新编码的认知加工过程。可以说,翻译是一种跨语言、跨文化的相当复杂的活动。在这一复杂活动中担任主角的是译者,译者是人,是有意识的存在体,人的活动往往受到大脑思维活动的控制,因此译者的思维和推理始终伴随着翻译活动的各个阶段。只有当译者的思维方式具备批判力、洞察力和判断力时,才能使译文从真正意义上实现内容对等、形式相近、效果同一、证伪证成、适度校正,才能保证译文无懈可击。这种具有批判力、洞察力和判断力的高阶思维方式就是思辨能力。思辨能力对译者特别是行业译员尤为重要,而以应用翻译和科学翻译为主的非文学翻译中更需要这种有理据的、慎思明察的、以逻辑思维为主的思辨能力以及能够独立思考、理智分析和准确判断的高水平译员。

然而据笔者问卷调查显示,行业译员专业素质良莠不齐现象严重,其思辨能力现状甚为堪忧。思辨缺席症也是大多数外语专业毕业生乃至许多中国人的普遍症状,这一方面是由中国学校长期以来重知识传授轻理性思考的教育环境所致,另一方面与东西方民族不同的思维方式有关。人类思维不仅具有共性,也必然具有个性,即民族性。较之西方人理性思辨、强调对比的思维方式,中国人的思维方式倾向于主客体的整体协调,有很强的体悟性。抽象的理性思维使得西方人倾向使用逻辑分析的方法对事物步步推理,从而达到对事物的理解和认识,而中国的整体统一思想倾向重视直觉体悟和具象,它借助于经验而完成主客体之间的彼此认同(陈浩东,2013:209)。中国人这种思维方式对于文学翻译中的直觉、顿悟、灵感、移情或创造性叛逆或有些许裨益,但对于涉猎专业领域和应用领域的行业译员来说则弊大于利。因此培养行业译员的思辨能力,促进其在翻译过程中独立思考、理智分析和准确判断,进而提升应用翻译领域的整体翻译质量这一重任便迫在眉睫。

1 翻译的思辨认知机制

翻译是一种复杂而独特的认知活动过程。无论是理解中的字词识别、句法分析、语义分析、语用分析和原语语篇语义的建构,还是表达中的译语语篇意义组织建构、语用分析、语义分析、句法分析和词汇选择等,都包含着一系列复杂的认知活动。它是译者利用先知识积极主动地对原文所表达的信息从解码到编码的过程,它是自上而下和自下而上的相互作用的加工过程。但无论是自上而下还是自下而上都离不开译者的先知识即长时记忆(包括世界知识表征和心理词库)的参与和应用,更离不开译者依据所读的上下文而进行的假设、预测、验证、确定等大量而复杂的逻辑理解活动,特别是自上而下的过程,实质上就是元认知活动。在此过程中,翻译控制起着极其重要的作用,即译者必须把自己的翻译过程作为意识对象,积极地加以监控,并且能够在必要的时候采取适当的补救措施去解决翻译中出现的问题。具体来说,翻译中常见的元认知活动包括意图预设、意图比对、意图选择和意图核定以及根据意图来调整翻译策略。因此一个有效的翻译过程既是一个认知加工过程,也是一个元认知活动过程(颜林海,2015:37-38)。

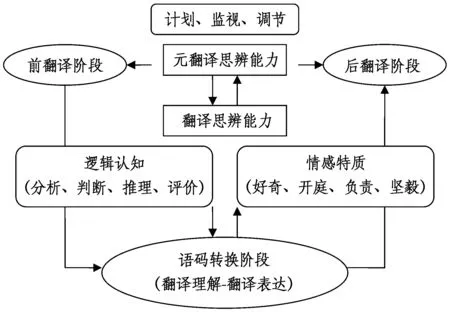

翻译的认知加工过程和元认知活动过程与文秋芳教授构建的思辨能力层级模型中的思辨能力和元思辨能力一脉相承。该层级模型主张将思辨能力细化为元思辨能力和思辨能力两个层次。第一层次元思辨能力是指对自己的思辨计划、检查、调整和评估的技能;第二层次思辨能力包括与认知相关的技能和标准,以及与思辨品质相关的人格特质。处于第二层次的思辨能力受第一层次元思辨能力的管理和监控。(文秋芳,2012:31-32)翻译控制即翻译的元认知(以自上而下的加工为主)是对翻译认知加工的管理和控制,是译者运用自己的元认知知识对翻译任务和翻译策略进行计划、监控和调节,对应第一层次的元思辨能力即自我调控能力。翻译认知(以自下而上的加工为主)对应第二层次的思辨能力,主要包括分析(归类、识别、比较、澄清、区分、阐释)、推理(质疑、假设、推论、阐述、论证)和评价(评判预设、假定、论点、论据、结论)等大量的逻辑思维活动,在这些纵横交错的逻辑思维活动中,翻译完成了从解码到编码的心理认知运动。解码表面上看起来只是瞬间的事情,实际上是一种非常复杂的活动,它受语境的制约,需要进行分析、判断和推理,需要去粗取精,去伪存真,批判性地舍去不必要的或虚假的信息。因此从狭义角度上讲,翻译过程就是译者通过解码获取原语的意义,再用译语语法规则进行编码的过程,即通常所说的从翻译理解到翻译表达的过程。

从广义角度上讲,翻译过程可以分为前翻译阶段、语码转换(翻译理解-翻译表达)和后翻译阶段(颜林海,2015:46-49)。翻译元认知主要在前翻译阶段和后翻译阶段发挥作用。译者的元认知控制包括检查是否理解了原文意图、比对原文意图和预设意图的差异、预测缓存式翻译的可接受性、制定翻译表达的宏计划、测查和评价某个翻译策略的有效性、修改或变换策略以克服所遇到的困难等。但是翻译元认知的控制作用也体现在整个翻译过程中。如在翻译理解中,译者会经过理解获取的作者意图和预设意图加以比对,在翻译表达中,译者会根据预设意图编码计划在译语语篇意义组织建构上做出调整等,因此可以说翻译过程是一个元认知与认知、元思辨与思辨、自上而下与自下而上有机结合的循环交互过程,而不仅仅是从第一层次到第二层次的单向认知加工过程。

思辨能力层级模型中还提出了好奇、开放、自信、正直和坚毅五个维度的人格特质。这些人格特质或情感特质对于成熟和理想的译者同样不可或缺。傅雷就此发表过看法:“总之译事虽近古,要以艺术修养为根本:无敏感之心灵,无热烈之同情,无适当之鉴赏能力,无相当之社会经验,无充分之常识(即所谓杂学),势难彻底理解原则,即或理解,亦未必能深切领悟。”(傅敏,2005:86)作为一个有血有肉、有思想、有感情、有个性的活生生的人,译者的兴趣爱好、意志品格、个性气质等都会在翻译活动中打上深深的烙印,决定翻译的动机,左右翻译的过程,影响翻译的结果(陈浩东,2013:7)。课题组结合颜林海的翻译认知加工模型和文秋芳的思辨能力层级模型,辅以自己的理解和补充,尝试构建一个简易的翻译思辨认知机制模型(见图1)。

图1 翻译思辨认知机制模型

2 翻译思辨能力研究现状

翻译思辨是一种极其复杂而独特的心理认知及信息处理过程。复杂而独特体现在翻译是一种双语认知加工过程,它既具有单语加工模式的特点,也具有双语加工的独特性。20世纪中后期以来,随着西方译界出现从译作到译者、从成品到过程的转向,翻译界开始引入认知学的概念与方法来研究译者的心理过程和思维过程。国外多运用认知神经科学的实验技术如正电子发射计算机断层显像(PET)和功能性磁共振成像(fMRI)等神经成像技术了解译者的大脑语言表征和翻译时的大脑活动状况。但是PET和fMRI等神经成像技术只能为翻译认知思维研究提供神经生理学的证据,而非认知心理研究的全部,因此要想弄清译者在翻译过程中的思维活动,还必须利用过程分析法对译者的翻译思维活动和信息加工模式进行详细的描述性研究,主要包括有声思维法、影像观察法、计算机日志监控记录法、屏幕录像法、追溯式观察法和实证法等。

相较之下,国内学者对翻译思辨能力的研究起步较晚。笔者以翻译思维、翻译思辨、翻译认知、翻译批评性思维为关键词查询中国知网上近年来的相关核心期刊论文发现,可能鉴于翻译思辨的复杂性和难测性,国内对于翻译思辨的研究极其有限,且相关论文仅有少数几篇,且多为理论归结和阐释。如苗菊、朱琳(2010:98-103)借鉴认知心理学、认知语言学、思维心理学的理论成果对翻译思维过程的特征、翻译转换思维的类型、翻译思维的品质和结构进行分析和研究,并根据国外最新实证翻译研究的成果分析了翻译初学者和熟练译者翻译思维结构的差异;邓志辉(2011:68-71)对《翻译与认知》一书进行了评价;王寅(2012:17-23)简述认知学科认知科学和认知语言学两大理论来源,且重点论述其认知语言学的核心原则、范畴化、突显原则和原型理论、隐喻转喻、参照点、翻译的构式单位、识解、基于用法模型、数法并用等;王寅(2014:1-8)还简述了数十种认知翻译学常见实验方法及其适用范围;卢卫中、王福祥(2013:606-616)对认知翻译学研究进行了理论综述,指出认知翻译学的理论基础、研究对象、研究方法以及今后的发展趋势;颜林海(2014:9-14)建构“认知翻译操作模式”,从体验哲学角度描述了翻译过程的本质,从认知语言学角度描述了翻译过程的认知机制。在翻译思辨能力实践培养方面,欧阳利锋(2009:50-53)提出批判性翻译教学可以遵循的四条方法论原则:质疑与反思、译者的逻辑介入、对话合作和启迪创新;余国良(2010:101-104)提出在翻译教学中运用错误分析模式、案例教学模式和数据驱动模式3种教学方法和手段来促进大学生批判性思维的养成和提高;肖琪(2014:63-68)结合本校的笔译课程实践教学经验提出了“激发思想—理论联系实际—多思勤练”3步连奏的批判性翻译教学模式。在翻译思辨培养的实证研究方面,仅有刘和平、王茜(2015:45-50)以研究生一年级1个学期的翻译理论与实务课程为例,以调查问卷的方法通过学生对与实践、阅读、思考及问题相关的4个维度的能力分别在提高程度和掌握程度两方面的自我评判,来分析学生翻译思辨能力发展特征,探索理论课程授课的途径和方法。

目前国内对翻译思辨能力培养的实践探讨虽在批判性翻译教学模式的构建上取得了一定的进展,但总体而言,当中不少研究依然摆脱不了个人经验式和感悟式的分析论述方式,而且研究对象多集中于在校生,鲜见基于一定规模的实证数据支持的培养方案。而且,由于对“翻译思辨能力”这一概念并无明确定义,在不同的研究中解读亦不相同,如刘和平、王茜(2015:46)把思辨能力解读成译前准备能力(资料查询、甄别筛选、文献梳理等)、阅读思考能力、提出问题和解决问题的能力、理论联系实际能力和团队合作能力。这使目前尽管少数的相关研究缺乏可比性,亦不能起到互补的作用。

在综合国内外相关研究的基础上,课题组把翻译思辨定义为在翻译过程中译者作为主体对原语和译语文本进行慎思有效的逻辑分析推理活动,并将该活动作为意识对象进行积极不断的监控和调节,最终在翻译理解和表达方面做出科学准确的判断,在这个过程中情感特质对翻译思辨也产生影响。这是从翻译认知心理学角度对翻译思辨进行的尝试性解读,而且本研究将以行业译员为研究对象在收集实证数据的基础上具体探讨如何培养翻译思辨能力,提高整个行业翻译质量。

3 行业译员培养中思辨缺席症对策研究的完成及实施

3.1 实验受试

本实验受试为沈阳市3家翻译企业共计20名笔译译员,年龄在23-28岁之间。在实验开展之前,所有受试具有2-3年的从业经验,且均未接受过正式的翻译训练。所有参与实验的行业译员均一一编号,记录个人详细信息。

3.2 实验方法

(1)问卷调查

在实验前和实验后分别要求受试填写《思辨技能客观题量具》,以此对比实验前后思辨能力的发展情况。该量具由文秋芳教授于2009年构建,经过一次先导测试和两次正式研究,难易度、区分度和信度指标均达到了统计学的要求,是目前符合中国国情的、经过超大规模样本检验的、最新的权威思辨能力量具。该量具共设40道客观题,由识别预设/论点、推论/形式推理、匹配形似推理/运用潜在规则、辨别推理错误/评价推理、评价附加证据对结论的影响、数字题、图表题、根据争论内容评价结论、根据实验报告评价陈述以及分析案例评价推论10个题型组成,并把这些题型归类为分析与计算、判断性评价、解释性/真实度评价、关系判断以及可信度评价5个因子。客观题分为A、B、C、D四个选项,均为单选题,要求在45分钟内完成。对受试在实验前后的思辨能力变化情况利用SPSS12.0进行描述性统计和配对样本t检验。

(2)访谈

在实验过程中以及实验后通过访谈较为直接而全面地获得受众的对于翻译思辨能力变化的主观评价和感受,以及对于培养方案改进的宝贵意见。

(3)翻译测试

实验前后分别要求受试完成1篇英译汉和1篇汉译英翻译,前后原语文本均选材于同一篇文章,为同一篇文章的不同部分,可视为难度相当,然后对译语文本从内容对等、效果同一、适度校正、慎思明辨4个角度进行评分并得出总分,以考查本实验对受试译文整体翻译质量提高的效果。另外课题组要求受试在进行实验后的翻译任务时加注译者注以考查受试翻译思辨信息加工过程,解决非结构性问题的思辨水平。英译汉部分节选自赵兴民(2011:99-101)编著的《联合国文件翻译案例讲评》一书中第3部分“人权文件”案例9,原语文本为2004年12月20日《人权特别报告员的报告》的概要;汉译英部分节选自李长栓(2015:218-219)著的《非文学翻译》一书中第9章“培养专业翻译精神:译者加注”案例一《外交政策》。

2018年11月18日下午一点半,学生井然有序地排好队,乘坐公交车,前往目的地。下午两点到达后,由护理奶奶向学生介绍一些注意事项,并对学生的到来表示真诚地感谢。

3.3 培训内容

行业译员翻译思辨能力培养实验研究即行业译员翻译思辨能力培训为期6个月,该实验属于在职培训,利用译员周六、周日全天时间进行集中培训。培训内容由翻译档案袋和翻译工作坊两大部分组成,前4个月以翻译档案袋为主,后两个月以翻译工作坊为主。前者重在译员独立学习,后者重在译员合作学习;前者重在培养译员的翻译思辨能力,后者重在培养译员的元翻译思辨能力。当然如前文所述,翻译思辨能力和元翻译思辨能力是随时交互的有机体,是不可分割的,本实验在制定两者之初仅意有所侧重而已,并非完全独立,而且独立学习与合作学习均有助于译员积极情感特质的培养。

3.3.1 翻译档案袋

文军等(2006:45-48)认为翻译档案袋是把学生证明自己的翻译能力的最好作品收集起来,通过对翻译作业的连续收集和反思,反映学生翻译能力的进步足迹。本文翻译档案袋存放内容更加丰富,包括反思日志、译者注、平行文本库、电子工具应用情况、前后对比译文、思辨训练软件学习截图以及翻译思辨训练笔记等部分,以电子文件信息和纸本信息两种载体进行储存。翻译档案袋一般被视为一种过程性评价、真实性评价、发展性评价的具体表现形式或具体的实施方法或策略(王正、孙冬云,2009:70-75)。由于档案袋记录的内容可以作为学习者审视和监控自己认知过程的对象与依据,考虑到自我反思是档案袋应用的主要特征和目的之一,该翻译档案袋从理论上讲会促进译员元认知和元翻译思辨能力的发展。这固然是本实验要达到的目的之一,同时还有一个重要目的是利用翻译档案袋的原始功能记录译员翻译思辨能力或翻译思辨技能训练过程和进步的各类成果,以便受试译员随时查阅和反思。翻译档案袋里盛放的主要内容如下:

(1)反思日志

反思日志用于学习者在某一学习活动结束后对自身的学习活动、活动过程、活动过程中涉及的信息、思维、结果等学习特征进行思考并记录下来。根据Hatton & Smith(1995:33-49)对反思的分类,本实验要求受试撰写的反思日志里包括描述性反思(descriptive reflection)、对话性反思(dialogic reflection)和批判性反思(critical reflection)。描述性反思需要受试理清思路,对自己当天所经历的翻译思辨培训活动过程、学习到的新技能进行回忆、理解和总结;对话性反思的重点在于倾听自己的心声,与自己对话所思所想所感,对培训过程中遇到的问题进行归纳、分析、综合并做出判断、推理、思考,探究解决问题的多种途径。批判性反思则是要求受试思考和评价自己的翻译行为在社会、政治或文化等因素的作用下对他人或目标读者产生的效果(林岩,2012:29-33)。受试需要在实验的整个阶段坚持撰写反思日志,培训当天每天1篇。

(2)译者注

译者注要求译者在完成翻译的过程中以注释的形式随时记录自己调查研究的过程和对疑难问题的思考,包括理解和表达的各个方面,包括对原文的分析、对原文理解的依据,查找资料的方法和结果、词义的辨析、译法的论证过程等(李长栓,2015:206)。译者注与反思日志有异曲同工之妙,但是前者更加关注翻译任务本身。

(3)平行文本库

平行文本本来是指并排放在一起、可以逐句对照阅读的原文及其译文。把众多的平行文本搜集起来,按一定标准组合在一起就形成平行文本库或平行语料库。广义的平行文本包括与原文内容相似或相关的译入语以及译出语资料。本实验要求受试搜集的平行文本与李长栓(2015:91)在《非文学翻译》一书中提到的对平行文本的狭义理解内容一致,即与原文内容相关或称为平行的译入语参考资料,包括专题性的文章、百科全书中的词条以及词典中的解释和例句。

(4)电子工具

电子工具包括互联网、电子工具书、电子参考书等一切以电子形式存在的,可以借助计算机以及手机、平板电脑等移动设备检索和阅读的文献资源。本实验中推荐受试者使用电子工具包括网站类(谷歌、维基百科、http://www.answers.com、http://www.answers.com、http://www.thefreedictionary.com、http://wordreference.com、http://dictionary.reference.com和联译网)以及桌面电子词典类(巴比伦、灵格斯翻译家、有道桌面词典和柯林斯电子词典)两大类(李长栓,2015:66-89)。电子工具也是获得平行文本的常用途径之一。

(5)翻译思辨训练

本实验对受试进行的翻译思辨训练由思辨思维训练和预设思维训练两部分组成。译者批判性思维不仅指对原文(包括有效的和有缺陷的)和他者的译文(权威的和非权威的)进行质疑和反思,同样包括对自己的译文进行审查和批判(欧阳利锋,2009:51),本实验把思辨思维训练分为思辨理解原文、思辨分析和使用参考资料(包括平行文本和电子工具等)、思辨审查译文3个方面。预设思维训练语义预设、事实预设、事态预设、情景含意预设、语用预设、范畴预设、结构预设、结构预设和存在预设(曾利沙,2006:80-85)。

(6)思辨训练软件

由于目前为止还未发现翻译思辨相关软件的研发,本实验使用澳大利亚墨尔本大学哲学系Tim van Gelder等人开发的Reason!Able软件对受试进行思辨辅助训练。Reason!Able 软件的创新之处在于它能以参数地图或树状结构(Argument Maps or Trees)的网络图形式引导学习者的推理活动(张文兰、刘斌,2010:25-30)。受试可以在学习交流中通过收集、归纳翻译技能知识点或自己观点和他人的观点以生成此图,这种参数地图或参数树不是静态的、既定的,而是由受试本人不断地填充、纳入和完善。

3.3.2 翻译工作坊

翻译工作坊是一群从事翻译活动的人们聚集在一起,并就某项具体的翻译任务进行见仁见智的广泛而热烈的讨论,并通过不断协调,最终议定出该群体所有成员均可接受或认同的译文的一种活动(李明、仲伟合,2010:32-36)。受试被随机分成四个等数小组,每个小组组成翻译工作坊,按照翻译公司承接翻译任务的实际工作模式进行翻译活动,在培训者的指导和协助下帮助受试把前四个月学到的翻译思辨技能应用到实践项目中,实现陈述性知识向程序性知识以及元认知知识的有效转化。每小组成员轮流做项目经理,共需完成五个翻译项目。由项目经理统筹翻译工作,包括签订合同、任务分配、各分项工作负责人的确定、查找资料准备术语库、统一术语表、制定翻译文本要求、译文起草、小组间的交叉审核与讨论、译文术语及风格的统一、图表制作与排版、最终译文的交付等(董洪学、张晴,2015:30-34)。基于翻译工作坊的元翻译思辨训练试图给受试在回归工作岗位前创设一个设身计划、监视、调节整个翻译工作流程和翻译思维流程的、能够真正分析问题解决问题的合作翻译环境。

3.4 数据分析及讨论

3.4.1 推理评价技能显著提高

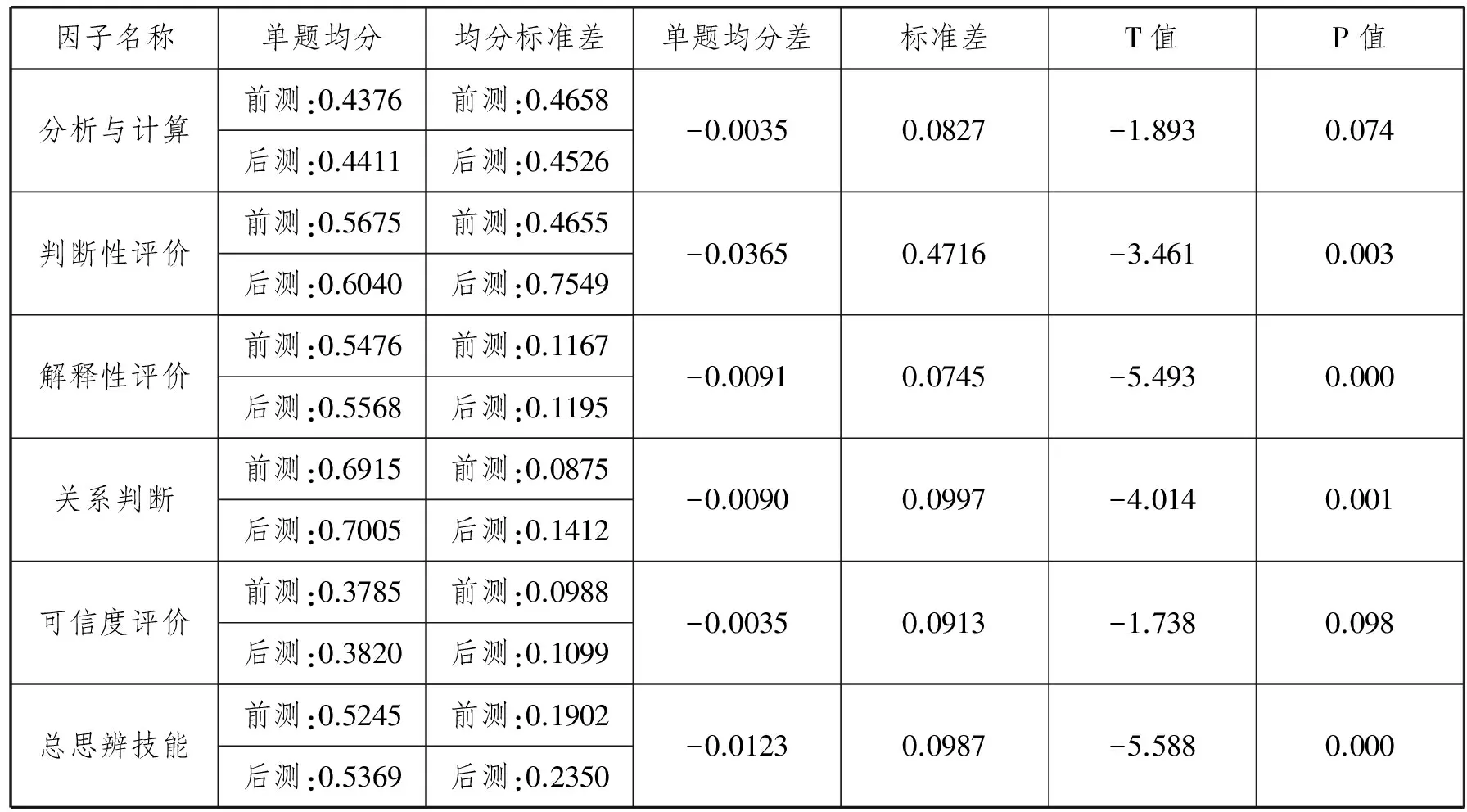

根据受试在实验前后填写的《思辨技能客观题量具》统计的数据发现,行业译员翻译思辨能力培训模式(包括整个流程以及具体培训内容)对译员的思辨能力各技能因子有不同程度的影响,表1为思辨能力各技能因子前后测配对样本t检验结果。

表1 思辨能力各技能因子前后测配对样本t检验结果

表1数据显示,总思辨技能的单题平均分在0.000水平上呈现显著性差异。在思辨能力的五个思辨技能因子中,判断性评价、解释性/真实度评价和关系判断三项的单题均分在实验后均有很大提高,且均在0.000水平上呈现显著性差异,其中解释性评价的t值最高。分析与计算、可信度评价前后测配对样本t检验的P值分别为0.074和0.098,大于0.05水平,并没有达到统计学意义上的显著性差异,但是分析与计算的前后测单题均分分别为0.4376和0.4411,可信度评价的前后测单题均分分别为0.3785和0.3820,两者的前后测配对样本t值均为负值,说明分析与计算和可信度评价这两个思辨技能在实验后也有了一定的提高。这说明了该实验可以有效提高行业译员的思辨能力,尤其对判断性评价、解释性/真实度评价和关系判断三项思辨技能的提高效果非常显著。

判断性评价涉及的主要是过程推理题,题型有识别错误推理、评价推理正误、匹配推理过程或原则。完成这3种题型需要比较综合的认知加工。首先对题干的文字信息有准确的理解,明白文字论述的主要结论和理由;其次,需要分析题干文字的推理过程,如思考论述中没有直接表达出来的预先假设是什么,论证的过程如何,是否存在漏洞和错误,推理的结构形式和蕴含的原则是什么。在理解和分析的基础上,才能对推理的好坏作出判断和评价。解释性/真实度评价的题型包括评价附加证据的作用或推理正误的原因、评价基于案例推论的真实程度。关系判断的题型包括根据争论内容判断结论与论据关系,判断结论与陈述之间的关系。这三项思辨技能基本涵盖了以分析、推理、评价为主的逻辑认知过程中的主要技能,这些思辨技能的提高充分说明了行业译员翻译思辨能力培训模式的有效性,尤其是基于翻译档案袋的翻译思辨技能各项训练对提高翻译思辨能力功不可没。

从反思日志中可以看出,受试在撰写过程中对翻译中遇到的疑难点、实施策略以及翻译方法和学习方法的调整最为关注,这与张苇(2014:127-130)的发现结果一致。这说明译员能够比较、阐述和归纳看似抽象难懂的翻译原理和方法并进行深度思考加工,这就使其能对所学内容主动接纳与适应,同时还能在这一过程中通过归纳、演绎等思辨方法训练其质疑、分析、推理和运用等多种逻辑思维认知技能,从而提高其翻译思辨能力。译者注可以帮助译员克服机械翻译的习惯,有效地培养了他们调查研究能力和批判性思维能力。一位译员在反思日志中写道:“写译者注促使我尽力去弄清楚任何不清楚的地方,即使自以为清楚和理解的地方也要通过平行文本和电子资源反复求证,只有这样才能使我最大程度上避免理解错误和表达错误,我对翻译的态度从想当然和不求甚解变成了精雕细琢乃至精益求精。”平行文本库和电子工具是译员在翻译过程中进行调查研究的有力工具,熟练地掌握这两种工具的使用技巧和方法尤其是在自觉灵活的运用中体验和领悟其助调研、益思辨的精髓是当代优秀译员成长的必经之路。Reason!Able软件也是思辨翻译训练的有效辅助工具之一。Tim van Gelder等人在研究中通过实验证明了这种方法对于思辨训练的有效性。从实践效果来看,该软件能为译员提供一个极好的在线实践环境,通过引导译员对主题内容提出异议以及推理、评价他人观点来提高自身的推理能力和思辨水平(张文兰、刘斌,2010:27)。在该实验的前半部分培训中,翻译思辨训练是重中之重。一位译员在反思日志中写道:“通过集中的思辨思维训练,我学会了如何理解每个词的表面含义和实际含义、辨析一词多义、理解言外之意,如何理清句子逻辑,尽力发现原文隐藏的全部信息。”另一位译员写道:“在学习思辨分析和使用参考资料后,一个最大的触动就是不能轻信和照搬词典、某一平行文本甚至是约定俗成的翻译,即便出现在权威译文中的用法也要仔细推敲和调研,国家部委网站提供的翻译也不一定正确,都要通过自己独立的分析和判断确定信息的最终准确含义。”思辨思维训练通过帮助译员以思辨的眼光审视原文、译文、词典中给出的对等词和网上资源,有效地提高了译员逻辑推理能力使其在翻译理解和表达方面做出正确的判断。而预设思维训练则有助于培养译员敏锐的认知关联性思维,使他们对翻译过程中选词择句的心理机制和认知思维形态有个理性认识,对翻译思辨能力的提高也大有裨益。还有一点值得注意的是,翻译工作坊中小组成员之间需要通过对话、商讨、争论等形式对问题进行充分的论证,这种讨论、个人思想的阐述和评价他人意见等协作行为也推进了译员思辨技能的发展。

下面选取了在翻译后测中的4位受试(庞震、孙彤、王一涵和杨光蕾)的部分代表性译者注对译员翻译思辨过程中的逻辑分析和推理予以示例。

示例1:

在对《人权特别报告员的报告》概要的英译汉过程中,4位受试均首先查阅了文件背景,如人权理事会的机构性质、特别报告员的工作职责、本案例涉及的特别报告员阿斯玛·贾汉吉尔提交的年度报告的详细内容(见联合国人权事务高级专员办事处的网页),参考文件有人权委员会议程和先前印发的类似报告(见联合国正式文件系统ODS)。他们认为概要是报告主要内容的浓缩,其语言简练性可能会造成理解困难,因此通读甚至翻译正文后再翻译或修改概要会使对理解更为准确,同时也使译语专业性在前后保持一致。

(1)在翻译概要首句Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief中的intolerance一词时,孙彤查询到这是联合国大会于1981年11月25日以第35/55号决议的形式公布的一项重要人权文件,并研读了其对应的中英文官方网站提供的文件内容。按照该宣言中的解释,“基于宗教或信仰原因的不容忍和歧视”系指以宗教或信仰为理由的任何区别、排斥、限制或偏袒,其目的和结果为取消或损害在平等地位上对人权和基本自由的承认、享有和形式,消除这种不容忍和歧视是人权领域的重要目标。Intolerance一词原意为不容异说(或意见、信仰)、不宽容,这里译为“不容忍”更能体现出其与宗教或信仰关联的含义,也与联合国人权文件中的通常译法相一致。庞震认为选择“党同伐异”一词更为贴切,出自《后汉书·党锢传序》:“自武帝以后,崇尚儒学,怀经协术,所在雾会。至有石渠纷争之论,党同伐异之说。”意为跟自己意见相同的就袒护,不同的就加以攻击。可见庞震对intolerance进行了自己的思考和引申,但是在联合国文件中加入具有贬义意味的成语来翻译则不甚妥当。

(2)在翻译第2段during the time she holds the mandate这个短语时,杨光蕾注释mandate本意是授权,根据上下文报告员的工作性质可以推断出是在她任职期间。庞震注释mandate原意为授权、命令、委任、任期,翻译成“任命”一词更加符合当时她被任命为任期3年的宗教信仰自由方面的特别报告员,他参考了《联合国人权特别程序手册》中关于特别程序、任务、任务负责人的详细介绍,任务授权是由人权理事会以决议的形式确立,并规定任务的内容和期限,担任这种任务的人叫任务负责人(即mandate-holder),因此把此短语翻译为“在她担任任务期间”更为准确。

(3)在翻译第2段she would like to collect information, and analyze and identify best practices on…这句话中的best practices一词时,杨光蕾注释practice有练习、实践和业务的意思,这里best practices不应该是最好的练习而应该是最好的业务,但是直译业务又与此类正式报告文体风格不相符,所以还是翻译成最佳方案比较贴切。王一涵推断此处是指在前面所说的那些信息当中经过分析比较后挑选出的对接下来要进行的通讯等步骤最有用处最有意义的一部分资料。孙彤注释best practice原意为最优方法、最佳实践,但此处翻译成“最佳举措”与动词“做出”更加搭配。孙彤为了更好地理解这个词组的含义,利用两种在线词典搜索了英文定义的平行文本进行比对分析,并且查阅了联合国文件的对应译法,最后敲定译为“最佳做法”,既使其意义涵盖范围较广,又与联合国文件译法相符。

(4)在翻译第3段A number of them had been sent by the previous Special Rapporteur and some, which address situations revealing multiple human rights alleged violations, were transmitted together with other special procedures一句时,杨光蕾注释:“这个长句子语法结构有一些复杂,我分析了好久。所以我把句子拆分开来,先分析which之前的句意,然后再分析which引导的定语从句,然后把主句动词were后面的句意分析出来,最后把分句意思重新组合使语句更加通顺,应用了拆分重组法,译为其中部分已由前任特别报告员递交,而有一些来往文件披露了指控侵犯多种人权的情况。这些来往文件由特别程序递交。”杨光蕾思路清晰,对句意及里面的用词理解准确,尤其是原文multiple human rights alleged violations这一短语写得不够顺畅,她通过分析原文的逻辑关系使译文符合原意。王一涵翻译为“大量的通讯是由之前的特别报告员发出的,而还有一些有关侵犯人权的通讯和其他的程序混在了一起”。孙彤翻译为“其中多项结果送交至前特别报告员,另外一些由于地址揭示多个违反人权,以其他特殊程序方式传递”。王一涵和孙彤的翻译对原文的个别用词如transmit和address的词义辨析不准,导致整句话逻辑不通,比较混乱。

由以上受试的译者注示例可以看出,译者注在慢慢地学会和习惯以平行文本和电子资源为调查研究工具,运用分析和推理等翻译思辨技能深入分析原文、选择策略、借鉴译法、推敲词句、辨析词句和遣词造句,使译文符合原意。但是习惯的养成向来不是一蹴而就的。正如从汉译英《外交政策》的译者注可以明显看出,可能由于原语是本族语且内容较为熟悉,大部分受试懈怠了调查研究,想当然地把“发展模式”译为“development models”,把“汇合点”译为“convergence point”,而实际通过Google查找“development models”大都出现在中文网站或者引用中国翻译原文的西文网站,“convergence point”大都是自然科学里的解释而非政治用语。另外可能由于对国家政策文件章的深信不疑,大部分受试也忽视了原文“中国永远不称霸,永远不搞扩张”的逻辑问题,因为在英法殖民主义历史上,更常见的逻辑是先扩张后称霸(李长栓,2015:220)。因此,对权威资源和任何翻译疑点敢于质疑、随时质疑并通过调查研究积极验证的习惯还需要逐步地内化于心外践于行,这也恰好解释了实验数据中分析与计算、可信度评价这两项思辨技能在实验后提高幅度较小的现象。

3.4.2 元翻译思辨能力总体提高,译文翻译质量显著提高

根据反思日志和访谈得知,受试的元认知能力和元翻译思辨能力有了一定的提升。在实验前,大多数受试由于翻译元认知知识和元翻译思辨能力的不足,往往不能恰当地选择和运用有关翻译策略以及翻译思辨技能去进行有效的翻译活动,更不能很好地运用上下文语境对词汇选择等进行有效监控,有的受试表示即使发生了认知错误也浑然不觉。实验后他们能够较好地地监控自己的翻译任务,灵活地运用各种翻译策略和手段,并能及时对翻译中的错误进行修正,最后完成自己的翻译任务。翻译工作坊在元翻译思辨能力发展的过程中起到了积极的作用。根据访谈可知,每个受试在担任项目经理统筹安排翻译工作过程中,需要分配翻译任务、确定分项负责人、制定翻译文本要求等,这就培养了他们对翻译任务的计划能力,因为项目经理需要根据每个成员的能力、兴趣、爱好选择特定的翻译任务,并预计翻译结果的可接受性;在翻译表达前项目经理和小组成员还要制定译语语篇语义宏计划,根据意图选择翻译策略,想象出各种解决问题的办法,并预估翻译结果的有效性。另外通过反思日志得知,小组间的交叉审核与讨论直至译文的最终交付过程中受试需要能够根据预设意图、原语语篇意图和意图表达计划及时评价、反馈翻译活动的结果和不足,能够正确评估自己达到所设定意图的程度、水平,能够根据有效性标准评价自己与其他小组成员的各种翻译活动、翻译策略和方法的效果,能够根据对缓存式翻译的检查发现问题并采取相应的补救措施,能够根据对翻译策略和方法的效果检查,及时修正、调整翻译策略,这些都为受试对翻译任务和翻译策略的监控和调节提供了良好的驱动力,有效增强了受试的元认知自我调节能力和翻译控制能力。但是发展元认知能力和元翻译思辨能力是一个长期工程,该实验时间较短,有些受试元认知能力和元翻译思辨能力的总体提高程度不是很明显,他们对于翻译任务计划较好,但是在对翻译策略的监控和调节方面进步比较缓慢,这需要在后期培养中找到更好的对策专门强化这两方面。

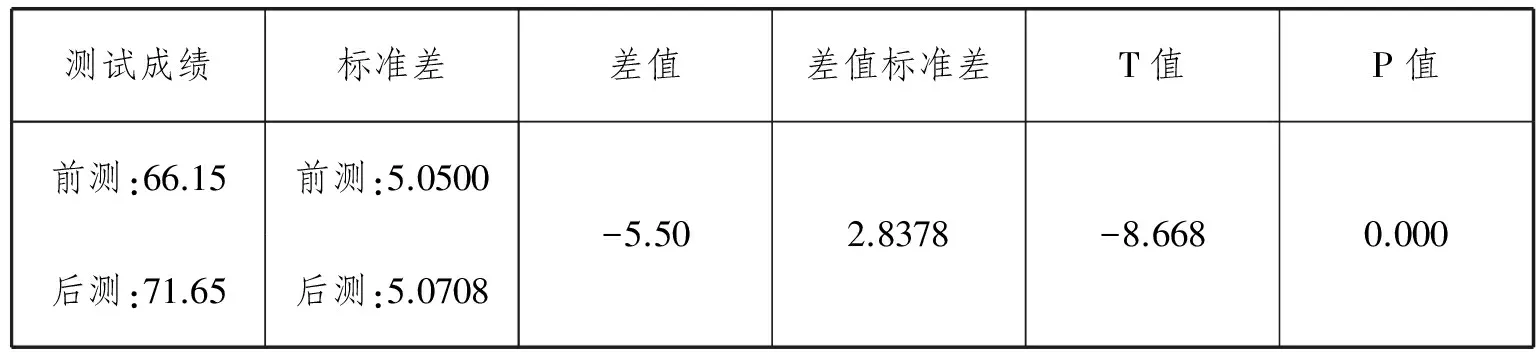

表2为翻译测试成绩前后测配对样本t检验结果。表2数据显示,受试的前测成绩从66.15提高至后测成绩71.65,且两次测试成绩在0.000水平上呈显著性差异,这说明在实验后受试的译文翻译质量有了十分显著的提高。由前文分析翻译思辨认知机制可推论,译文翻译质量的提高与翻译思辨技能和元翻译思辨能力的提升之间的关系密不可分,这也从译文质量这个产出的角度证实了该行业译员翻译思辨能力培训实验的有效性。

表2 翻译测试成绩前后测配对样本t检验结果

3.4.3 情感特质的变化

由访谈和反思日志中受试记录的心得得知,译员的情感特质在实验后有了或多或少的变化,他们变得更加开放,更加有责任感和坚强的毅力。引起情感特质发生变化的原因有二:一是译员在撰写反思日志过程中,看到了自己的不足,心胸开阔地对待自己的缺憾之处,以开放的心态接受不同的观点,不断修正自己,从而实现自我提高和完善(张苇,2014:130)。二是译者注训练了译员乐于再三斟酌、专注于调查研究,在复杂事物中有条不紊地查找相关信息的这种不怕挫折、坚持不懈的特质,同时译者注使译员产生一种不断怀疑、不断探索、学无止境的责任感。

4 结语

研究证明,行业译员翻译思辨能力培训中的各项举措对于培养译员的翻译思辨技能效果十分显著,可以从一定程度上提高译员的元思辨翻译能力,可以使译员变得更加开放、坚毅和负责,同时该培训有效地提高了译员的译文翻译质量。行业译员的思辨缺席症是顽疾,但不是坚不可摧。只要超越纯语言层面的最低层级翻译,破除对翻译经验或技巧的过度迷信,克服自我满足的浮躁心态,以科学的翻译理论为指导,思辨分析思考问题,挖掘原文的真实含义,发挥译者的主体性和创造性,就完全可以译出高水准的行业译文。本研究还有一定的局限性,如由于受试均为在职译员,在实验过程中的干扰因素较多,且受试英语起始水平不尽相同,因此本实验没有设实验组和对照组进行对比研究,而且实验时间尽管较为集中,但是持续时间较短,另外《思辨技能客观题量具》前测和后测相差时间较短且重复使用,译员可能对量具题目有延时记忆或兴趣降低现象,从而影响测量效度。这些不足之处需要在今后的研究中进一步完善。

Hatton,N.& D. Smith.1995.Reflection in Teacher Education:Towards Definition and Implementation[J].TeacherandTeacherEducation(1):33-49.

陈浩东.2013.翻译心理学[M].北京:北京大学出版社.

邓志辉.2011.认知学与翻译学结合的新起点——《翻译与认知》评介[J].外语教学(3):68-71.

董洪学,张晴.2015.翻译硕士(MTI)专业学位实习基地建设模式创新思考[J].外语电化教学(3):30-34.

傅敏.2005.傅雷谈翻译[M].北京:当代世界出版社.

李明,仲伟合.2010.翻译工作坊教学探微[J].中国翻译(4): 32-36.

林岩.2012.口语教学与思辨能力培养——一项对英语辩论课程中学生反思日志的研究[J].外语与外语教学(5):29-33.

刘和平,王茜.2015.翻译思辨能力发展特征研究——以MTI翻译理论与实务课程为例[J].中国翻译(4):45-50.

卢卫中,王福祥.2013.翻译研究的新范式——认知翻译学研究综述[J].外语教学与研究(外国语文双月刊)(4):606-616.

苗菊,朱琳.2010(1).认知视角下的翻译思维与翻译教学研究[J].外语教学(1):98-103.

欧阳利锋.2009.论译者的批判性思维[J].外语与外语教学(8):50-53.

王寅.2012.认知翻译研究[J].中国翻译(4):17-23.

王寅.2014.认知翻译研究:理论与方法[J].外语与外语教学(2):1-8.

文秋芳.2012.中国外语类大学生思辨能力现状研究[M].北京:外语教学与研究出版社.

文军,王东升,等.2006.翻译课程档案袋评价的实验研究[J].中国外语(6):45-48.

肖琦.2014.注重批判性思维能力培养的翻译教学模式[J].工业和信息化教育(3):63-68.

颜林海.2015.翻译认知心理学(修订本)[M].北京:科学出版社.

颜林海.2014.试论认知翻译操作模式的建构[J].中国翻译(2):9-14.

余国良.2010.翻译教学中批判性思维的培养模式研究[J].外语学刊(5):101-104.

王正,孙东云.2009.网络翻译自主学习中的在线评价研究[J].外语研究(1):70-75.

曾利沙.2006.翻译教学中的预设思维训练——兼论译者主体主观能动性的思维动因[J].外国语言系文学(季刊)(3):80-85.

张苇.2014.翻译教学与思辨能力的培养——基于翻译教学中反思日志作用的思考[J].合肥学院学报(6): 127-130.

张文兰,刘斌.2010.信息技术与批判性思维研究的现状及启示[J].电化教育研究(1):25-30.

李琳琳,女,沈阳建筑大学外国语学院副教授,硕士,主要从事翻译理论与实践研究。

徐淑玉,女,沈阳建筑大学外国语学院教授,硕士,硕士生导师,主要从事翻译理论与实践、教学评价与管理研究。

责任编校:陈 宁

An Empirical Study on How to Remedy Absence of Critical Thinking in the Training of Industry Translators

LIJiakunLILinlinXUShuyu

A cognitive mechanism model of translation-related critical thinking was constructed in the paper at first. Then an empirical study was conducted with this model as the theoretical framework on how to enhance industry translators’ critical thinking abilities, which lasted for six months with 20 local in-service translators taken as the participants. The study consisted of portfolio-based translation critical thinking skills training, and workshop-based meta-translation critical thinking abilities training, which involved many specific translation-related critical thinking development strategies such as reflective journals and translator’s notes. The results showed that the trainings effectively improved the critical translation-related critical thinking abilities particularly reasoning, evaluation and planning, and made the translators more open, perseverant and responsible.

absence of critical thinking; translation critical thinking skills; meta-translation critical thinking abilities; affective disposition

H315.9

A

1674-6414(2017)04-0105-10

2017-05-10

辽宁省社会科学规划基金项目“MOOC环境下翻译能力与思辨认知的互促机制研究”(L16DYY009);沈阳建筑大学研究生教育创新计划重点项目“现代产业化视角下创新型专业硕士培养模式与体系构建研究——以MTI为例”(2016-ZD-01)

李家坤,女,沈阳建筑大学外国语学院教授,学士,硕士生导师,主要从事翻译理论与实践、外语教学研究。