论我国行政立法中的公众参与问题

2017-09-03宋宸宇

宋宸宇

(重庆交通大学经济与管理学院 重庆 400074)

论我国行政立法中的公众参与问题

宋宸宇

(重庆交通大学经济与管理学院 重庆 400074)

民主理论的发展,催生出参与式行政模式的崛起,进而兴起世界各国普遍接纳公众参与行政立法的趋势。本文通过文献分析法,归纳总结了我国行政立法中的公众参与问题现状和参与影响因素,并针对前一部分提出相应的具有可操作性的策略性机制建议,以期为公众参与行政立法这一我国民主政治发展的必然结果和推进我国民主政治发展的有效手段能够快速长足发展提供政策性启示。

行政立法;公众参与;问题;完善机制

一、引言

伴随着社会发展及社会事务的日益复杂多变,议会立法的局限性开始暴露,而行政机关因其组织及活动特点所具有的承担立法任务的相对优势却日益凸显,因此,为了适应经济社会发展的客观需求,立法机关将其部分立法权委托给行政机关行使,以弥补其立法局限性。处于社会转型时期的中国,参与式行政,尤其是公众参与行政立法,是一项逐渐发展中的系统工程。行政立法的公众参与,就是指行政立法主体在立法过程中充分吸收广大公众参与具体的立法程序,听取参与者的见解与意愿的活动。公众参与行政立法具有诸多意义:行政立法公众参与有利于提高法律实施的效果;公众参与是通过程序控制行政立法权,避免权力滥用的一个重要举措;公众参与行政立法机制有利于多元利益的均衡和协调,把不同利益诉求所可能引发的矛盾引导到可调控的范围内,避免利益冲突的激化以及由此可能引发的社会冲突;即使公众参与的意见表达没能在最终的行政法案中体现,但是由于立法程序的正当性,法案的相对人也会普遍接纳立法结果。但是,当前我国行政立法中的公众参与还存在许多问题。

二、公众参与问题的现状

首先应当肯定的是,自上世纪末以来,伴随着行政法治化和民主立法进程的推进,我国行政立法的公众参与取得了突破性进展,不只是在国家层次,不少的省市也建立了行政立法公开征求意见制度(例如广州市2006年出台了《广州市规章制定公众参与办法》),并在立法实践中十分重视对公众意见的收集和吸纳。然而,在此过程中的问题也比较明显。

(一)参与渠道流于形式

主要表现是立法机关随意召开听证会、座谈会和征求意见会。就以组织听证会为例,中央立法和绝大部分地方立法对组织听证会的整个程序处于比较随意的状态。参加听证的公众都是法制机关事先“安排”好的,实际上是一种由相关立法部门指定的“形式听证”,有时候为了加快立法进度,往往不会通知那些爱提意见或者利益直接相关的公众参加听证,这种情况下代表的广泛性显然不够,不能全面反映不同利益群体尤其是与行政部门利益对立群体的利益,违背了引进听证制度的初衷。[1]

(二)参与成本耗费巨大

从根本上说,公众之所以不情愿参与行政立法,主要是因为公众参与行政立法要付出一定的成本,却难以获取相应的收益。如果公众要参与立法,对拟出台的法规提出意见或建议,则需要耗费一定的时间来查阅相关法律文本、调查实际情况,还需要支付一定的路费、误工费等费用。[2]此外,如果自己所提的合理意见和建议不能被采纳的话,还会给自己带来心理上的不悦。

(三)立法信息公开制度存在缺陷

有效公众参与,必备的条件之一就是政府的信息公开透明化程度高。否则,公众只能盲参,意见就没有意义,有偏向的、被控制的信息,可能会导致错误的参与,甚至把公众参与当作实现政府不良目的的工具。[3]

三、公众参与的影响因素

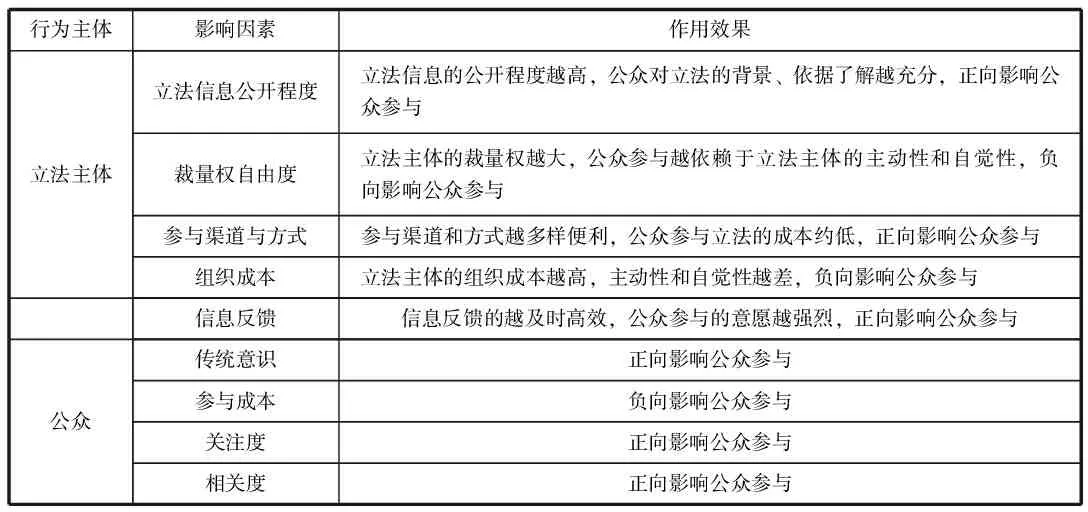

依据行政立法的公众参与概念,影响公众参与的因素主要有立法主体和公众两个维度。公众参与的影响因素具体如表1所示。[4]

表1 公众参与的影响因素

资料来源:笔者整理

通过笔者对相关文献中行政立法公众参与的影响因素归纳分析,对于立法主体的立法信息公开程度、参与渠道和方式和信息反馈以及公众的传统意识影响等正相关因素,应当通过完善行政立法公众参与的机制来促进公众参与。反之,对于立法主体的组织成本和裁量权自由度以及公众的参与成本等负相关因素,应当通过机制来抑制。

四、行政立法公众参与机制的完善

(一)激励机制

实践中,有些地方行政立法主管机关在组织座谈会或者专家论证会时,给予参会人员尤其是专家学者一定的用餐补助和交通补贴,这其实就是一种利益引导,一定程度上能够吸引更多的公众参与到立法活动中来。

(二)信息反馈机制

行政立法公众参与的重要一环就是建立和完善意见反馈制度。公众意见反馈制度为许多国家所采用。完善的反馈机制要求行政机关在立法过程中必须认真分析、整理和归纳公众意见。对相同的意见整理归纳后,应就是否采纳以及没有被采纳的原因作出统一说明。

(三)培养发展和规范管理社会组织

社会组织得到充分发展,实现社会组织的独立自主,就能够保障社会组织一定范围内公众利益的代表性,进而提高社会组织在行政立法中的协商能力。[5]目前我国对社会组织的设定采取的是登记核准制,重准入而轻管理,一方面限制社会组织数量的增长,另一方面依法登记核准设立的社会组织由于行政监管的缺失而无序发展,社会组织能力低下。因此放宽准入条件,扩大直接登记范围,为社会组织的发展提供法律保障,间接的提升了公众参与行政立法的能力和效果。

五、结论

综上所述,公众才能逐渐真正有效地参与行政立法过程,对行政立法的公正、合理,科学、民主作用很大,不但有利于防止制度性的决策失误,也有利于提升行政管理水平,提高政府工作效率,增强政府的权威,而且有利于加强行政监督防止行政权力的缺失和滥用,更有利于平衡社会各种利益关系,带动全社会尊重法律,遵守法律,维护法律。这对推进民主法制建设,加强和创新社会管理,促进社会和谐稳定,保证经济社会的科学发展都有着重要的意义。

[1]丁玲.我国行政立法公众参与的弊端及完善[J].法制与社会,2010(1):278-278.

[2]代水平.行政立法公众参与的集体行动困境[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2011,41(5):141-145.

[3]胡溢武.公众参与行政立法的背景、困境以及完善路径[J].党政干部学刊,2013(10).

[4]青锋.公众参与行政立法决策状况分析[J].上海政法学院学报,2012,27(6):1-13.

[5]王洪宇.日本公众参与立法制度简介[J].人大研究,2012(12):36-38.

宋宸宇(1993.08-),男,汉,河南淮阳,研究生学历,重庆交通大学,研究方向:项目管理方向。