岭南传统园林景观意象的符号学研究

——以惠州西湖“十二景”为例1*

2017-09-03郦诗原

郦诗原

(华南理工大学 建筑学院,广东 广州 510641)

岭南传统园林景观意象的符号学研究

——以惠州西湖“十二景”为例1*

郦诗原

(华南理工大学 建筑学院,广东 广州 510641)

以惠州西湖“十二景”为研究对象,借助景观符号学的理论和方法,对惠州西湖景观意象的结构层次和创造过程进行符号学解读,力图以此为例证,探索岭南传统园林景观意象的构成方式与创造方法,以期为现代景观设计提供新的借鉴.

岭南传统园林;景观意象;惠州西湖;符号学

1.前言

在中国传统美学思想中,意象是一个非常重要的概念,是审美活动的核心内容.可以说,审美活动就是意象创构的活动,而审美活动的过程就是意象创构的过程.[1]风景园林中“景观意象”的创构,是中国传统造园理论的精华,具有鲜明的中国特色.无论在古典园林的营造、当代景观营建乃至普通大众的风景欣赏中,意象审美无处不在,但因其“物有限而境无限”的高深玄妙以及不可确指的丰富性,使得其在风景园林设计中难以把握.“景观符号学”把景观意象当作一种符号系统,有助于景观意象的分析归纳与逻辑思辨,为风景园林的景观意象的研究提供了一种独特的理论与方法.惠州西湖历史悠久,是岭南传统园林的重要代表.惠州西湖继承中国古典园林传统造园思想,借助天然环境,是风景园景观意象营造的典范,本文以惠州西湖为例,运用景观符号学的理论与方法对其景观意象的特征与形成过程进行研究,以期对惠州西湖景观意象的研究提出一定见解,也为风景园林景观意象的塑造提供一些思路和方法.同时,探讨惠州西湖景观意象,对于拓展岭南园林的景观意象研究、在方法论上探索中国特色的风景园林景观意象的传承与营造,具有重要的现实意义.

2.中国古典美学中的意象与景观意象

2.1 中国古典美学中的意象

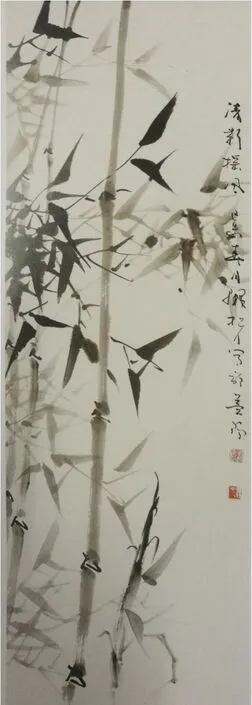

意象是中国古典美学的核心概念,象形文字和表意文字的使用,使意象审美成为中国人审美的本质特征.[2]中国古典美学和艺术理论对意象在艺术创作和审美过程中的表现、作用及特点的分析,精辟而丰富.叶朗认为:“中国古典美学体系是以意象为中心的”[3],朱光潜也在《谈美》一书中指出:“美感的世界纯粹是意象世界”.中国古典美学认为,“情”与“景”的统一是审美意象的基本结构.魏晋南北朝刘勰在《文心雕龙》(《神思》)中有句名言:“独照之匠,窥意象而运斤”.刘勰认为,具有独特创造力的艺术家,是在窥透“意象”的基础上运用手中的工具进行创作的.刘勰在《文心雕龙》中第一次将“意”与“象”结合起来,铸成了“意象”这一中国古典美学的核心概念,并透过“隐秀”、“风骨”、“神思”“知音”等关键词对意象在艺术创作和审美过程的作用与特点进行了论述,因此被认为是最早构建“意象”美学理论的古代学者.意象与中国古代琴书诗画都有着十分紧密的关系.诗书画齐集一身的郑板桥,有流传深远的“竹象三易说”,即画竹的过程有“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三个阶段.郑板桥在《题画》中写道:“其实胸中之竹,并不是眼中之竹也.因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也.总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也.”[4]郑板桥的“眼中之竹”是画家通过眼睛感觉到的自然界中现实存在的客观存在物,“胸中之竹”是画家经过符号抽象之后在内心中形成的意象,而“手中之竹”则是画家的艺术创作形成的艺术作品.眼中、胸中和手中之“竹象”共同铸成了一个完整的意象创构过程.例如,郦松臣的墨竹《清影摇风》(图1),绝非只是对竹这一客体物象的简单复制,而是画家将其审美情趣与艺术情感融入到竹的意象之中,创造出超越现实的“清影”与“摇风”之意象,这种意象是现实中的竹子不可能具备的.虽寥寥数笔,却意象万千.

图1 墨竹《清影摇风》(《郦松臣画集》)

同样,在山水园林的意象营造过程中,造园家通过对物象、心象和意象的有机整合,体现出自己的审美情趣与艺术追求.如杭州西湖,造园家将春夏秋冬、朝夕晓晚、风云雪月、钟声莺鸣、寺塔堤桥、峰潭荷柳等丰富的空间与时间意象元素融入到作为物象的自然景观、建筑景观、宗教景观和动植物景观之中,创造了苏堤春晓、双峰插云、三潭印月、曲院风荷、平湖秋月、南屏晚钟、柳浪闻莺、雷峰夕照、花港观鱼、断桥残雪等十大胜景,表现了造园家对超越物象之意象的创构与追求.西湖十景对中国传统园林的发展产生了十分深远的影响,例如,颐和园内就有效仿苏堤春晓的西堤烟柳,圆明园则直接用曲院风荷、平湖秋月等西湖景名提名.

2.2 景观意象论的构建

对中国传统园林中景观意象的研究,主要集中在对景观意象的构成要素、构成形态的描述性研究,以及对景观意象的文化特征研究.其中对于中国古典园林分类整理和深度分析的论著较多,如刘敦侦的《苏州古典园林》、孟兆補的《避暑山庄的园林艺术》、彭一刚的《中国古典园林分析》、陈从周的《扬州园林》、杨鸿勋的《江南园林论》、清华大学建筑学院编著的《顾和园》等,侧重于对传统园林的构成要素、构成形态以及造园手法的描述与研究.王毅的《园林与中国文化》、任晓红的《禅与中国园林》、王铎的《中国古代苑园与文化》等,则侧重于从文化角度讨论中国传统园林的特征.陆琪在《岭南造园与审美》一书中提出“文人士大夫在园林景物中寄托了更深层情欲,追求象外之意趣、神韵,使物镜与心境融为一体,启动人的心灵的主观能动性.”“园林意境的产生,是虚实的结合,情景的结合,不但有景,而且有声音、光影、香味这种景外之景,从而达到增加景色的层次.”[5]从中国园林审美特征入手,阐述了景观意境的营造(寄托情感、丰富层次)须通过意象的塑造来实现.唐孝祥在《岭南近代建筑文化与美学》一书中提出的“建筑、园林意境的审美特性及其美感常常被人们称为空间美,风景景观的景点提名,具备命名和点题的双重作用.将建筑、山川等食物景象的静景与春晓、秋月的晨霞、晚钟、悬虹、落日等动景交织组合,生成为虚实相生、诗意盎然的境界.”[6]从美学的视野,对于风景园林景观意象的创造方式进行了阐述.需要说明的是,作为中国美学中的两个重要概念,意象和意境之间的关系正如袁行霈所指出的:“意境好比一座完整的建筑,意象只是构成这建筑的一些砖石.”[7]可以说,意境是一个相对完整的时空境界,而意象则是构成这一时空境界的基本单元.正是因为意象与意境之间的这种组合结构关系以及“情景统一”的共同性,在许多研究中将两者融为一体.

近年来,风景园林领域以“意象”理论为基础,通过对“意象”概念的吸收与发展,逐步形成了“景观意象”的概念.“景观意象”是由景观和意象两个词汇共同组成的复合概念,其核心是人对景观意象的创构、感知和接受.张蕾和邹广天认为,景观意象是意象研究的拓展和延伸,肩负着揭示景观创作构思逻辑关系和促进思维范式创新的双重任务.[8]丁绍刚提出了“景观意象论”的概念,认为景观意象论是在对中国人思维方式的理性思考基础上的概括与提炼,是一种“中国式”的设计理论,并提出象征与隐喻、象形与转意、点景、人格化意境、意象符号、中国式空间与氛围、历史典故与传说、地域特征与精神、传统风水学、传统与现代等十个景观意象研究方向.[2]

3.景观意象研究的符号学模式

3.1 景观意象的语言符号学分析模式

“意象”作为中国美学中最富特色的美学范畴之一,具有中国文化的独特性.在西方文化中的“Image”被翻译为“意象”之后,虽然导致了西方“Image”与中国古典“意象”的相互混淆,但也促使“意象”成为中西美学融合的一个交叉点,体现出极大的包容性与丰富的学术内涵.这启示我们,应用符号学的理论与方法对“景有尽而意无穷”的景观意象进行分析,是一条值得期待的研究路径.风景园林学科开始运用符号学理论是在建筑设计领域引入符号学理论后.池上嘉彦在《符号学入门》中指出:建筑可以作为语言来理解,当作符号体系来把握.[9]郦伟和蔡仕谦在《城市景观特色的符号学分析》中运用索绪尔、皮尔斯及莫里斯的符号学理论对城市景观特色符号做了系统分析,认为“对城市景观的符号学研究应同时在句法学、语义学和语用学三个层面上进行.”[10]邓位在《景观的感知:走向景观符号学》中提出:“景观符号学可以在一个类似语言结构的体系下,研究景观的“符号”(Sign)、“语法”(Grammar)和场所“文本”(Text).”[11]景观符号学首先建立在索绪尔符号学的基础之上,例如,勃罗德彭特(Geoffrey Broadbent)对建筑符号学进行了研究,指出景观符号学与建筑符号学具有相似的理论结构与研究方法.勃罗德彭特将景观作为需要被“阅读”的“文本”来讨论,影响深远.伊丽莎白·迈耶(Elizabeth Meyer)的《景观设计的延展领域》、安妮·惠斯顿·斯本(Anne Whiston Spirn)的《景观的语言》、詹姆斯·科纳(James Corner)的《景观的表征》、马休·波太格(Matthew Potteiger)的《景观叙述》等论著,建立了基于索绪尔符号学分析方法的、运用语言学概念的景观符号学分析模式:用“符号”取代“要素”,用“阅读”取代“观看”,用“意义”取代“感悟”,在这一过程中,“文本”成为被赋予完整意义与完整功能的客体,而“上下文”则成为构建主体的情境.

3.2 景观意象的非语言符号学分析模式

1960年,凯文·林奇(Kevin Lynch)的《城市意象》(The Image of the City)一书出版,其提出的“城市意象”及“可识别性”与“可意象性”等概念,开创了城市景观的心理认知过程及意象结构研究,成为城市景观意象研究的里程碑.凯文·林奇认为任何一个城市都有一个集体意象,而这一集体意象则是由许多意象叠迭而成.凯文·林奇将城市意象的框架性要素归纳为通道(path)、地标(landmark)、场所(district)、节点(node)和边界(edge)五大类,这些要素以一定的图形联系结构(Gestalt)形成独特的意象感知.[12]对于城市意象这样一个非常复杂的系统,凯文·林奇将其分解成为通道、地标、场所、节点和边界五大要素,并在此基础上从独特性、结构性、评价性三个方面对城市的可读性与可意象性进行分析,具有非语言符号学分析特征.托尔·阿内森(Tor Arnesen)在《景观符号》一文中运用皮尔斯的符号分析模式,将现实作为景观的一个组成因素,使得符号化的景观与物质性的景观得以区分.因而符号不仅仅是由任意的能指和所指构成,还包含了与现实之间的关系,被符号思维“加工”过的、被感知的景观与物质性的景观可以单独发生变化或一起发生变化.[13]阿内森基于皮尔斯的符号学理论,突破了以语言学为基础的索绪尔符号学分析模式,构建了景观意象的非语言符号学分析模式.戴代新和袁满在《象的意义:景观符号学非言语范式探析》一文中,通过对“象”这一中国特有的非言语符号的研究,在皮尔斯符号学的基础上结合中国传统意象理论,以“象”作为景观符号形式,建构了与皮尔斯符号三分构造(对象、再现体、解释项)具有同构关系的“物象”、“意象”和“心象”符号体系,试图以“象”为逻辑起点构建具有中国特色的景观符号体系.[14]

4.惠州西湖景观意象的符号学研究

4.1 惠州西湖“十二景”

惠州西湖,古称丰湖,历史悠久,享有盛誉.北界东江,西依丰山,自然布局甚佳.有五湖六桥八景之胜,意象丰富、意境深远.吴庆洲认为,用数字的集合称谓景观而形成的景观集称文化,具有浓厚的中国传统文化特色,其丰富的美学、哲学、历史、文化内涵以及命题构景的手法,至今仍有旺盛的生命力.[15]唐孝祥、冯惠城在《惠州西湖八景及其审美文化特征》一文中,从风景园林美学的理论视野,对惠州“西湖八景”进行了研究,认为园林的审美除了包含语言符号的转换和内容的传达,更应该包含基于审美直觉的、由表及里的审美联想和能动再造,并指出惠州“西湖八景”是惠州西湖园林艺术的集中表现,呈现出可知、可感的具象性,其审美联想主要是通过宗教景象、神话传说和诗词题记等引导人展开的.[16]唐孝祥、冯惠城的研究,为惠州西湖景观意象的符号学研究提供了重要的启示:首先,景观集称是惠州西湖景观意象研究的切入点与核心内容;其次,对西湖景观意象的符号学研究应该采取语言模式和非语言模式相结合的研究方法.

惠州西湖景观集称随着历史演变而变化,展现出丰厚的历史文化底蕴.明嘉靖《惠州府志》中有“水帘飞瀑、半径樵归、山寺岚烟、篇蒲风清、桃园日暖、雁塔斜晖、丰湖渔唱、鹤峰返照”等八景;明代陈运增加“象岭飞云、合江罗带、黄塘晚钟、苏堤玩月、榜吟春寐、西新避暑”等六景,合成十四景;清康熙《西湖纪胜》中吴骞将荔蒲风清改为荔浦晴光、桃园日暖改为桃源春色,去除离湖较远的鹤峰返照和合江罗带两景,形成“西新避暑、黄塘晚钟、苏堤玩月、榜岭春霖、象岭飞云、荔浦晴光、桃园春色、丰湖渔唱、半径樵归、山寺岚烟、水帘飞瀑、雁塔斜晖”等十二景.[17]

4.2 惠州西湖景观意象的结构层次分析

根据苏珊·朗格((Susanne K.Langer)的划分,符号系统具有两大类型,一是推论性符号(discursive forms)系统,一是表象性符号(presentational forms)系统.[18]前者具有线性逻辑推理特征,后者具有有机非逻辑情感特征,两者相互作用,相互交融.在苏珊·朗格的符号美学框架中,区分了表象(semblance)、意象(image)和幻象(illusion)的概念:表象是外在物质载体的感性表象;意象是超越表象的抽象之物,是“象征或思想的载体(the bearer of an idea)”[19];而幻象是“非物质的”[19]33,是“在纯质的、非真实的情况下给形式以新的体现.”[19]61借用苏珊·朗格的表象、意象和幻象概念,我们对惠州西湖“十二景”景观意象的结构层次进行符号学分析(表1).

表1 惠州西湖十二景景观意象的结构层次分析

序号 景观名称符号表象(semblance)意象(image)幻象(illusion)备注3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12苏堤玩月榜岭春霖象岭飞云荔蒲风清桃园日暖丰湖渔唱半径樵归山寺岚烟水帘飞瀑玉塔微澜苏堤,月亮,夜晚榜岭,春,雨象岭,云荔浦,风,日光桃园,日,春天丰湖山径,樵夫山寺,岚烟水,瀑塔,湖水,落日玩月春霖飞云清风暖日渔唱樵归岚烟水帘,飞瀑玉塔,微澜湖天月圆米家山水云雾缭绕清风晴光春阳日暖渔歌天籁樵经幽绝烟岚弥漫水帘飞瀑斜晖微澜杭州西湖十景中有苏堤春晓。淸吴骞《西湖纪胜》云:茫茫水月漾湖天,人在苏堤千顷边。多少管窥夸见月,可知月在此间圆。清吴骞《榜岭春霜》诗云:“才遣东风吹雨过,便成一幅米家山。”米家山指宋米芾父子的水墨山水画,以云烟连绵闻名于世。象岭为罗浮支脉,惠州西湖借景。清吴骞有诗云:“崚嶒秀杰自罗浮,恰与白云作应求。飞到岭边云不去,湖光添得数峰秋。”又作荔浦晴光。清尹源进《重修平湖堤记》中有“桃园日越暖,荔浦之风越清”。又作桃园春色。清吴骞《丰湖渔唱》云:清响遥随湖水波,卖鱼沽酒即高歌。四边也有禅林梵,不及渔歌天籁多。渔樵耕读。又作野寺岚烟。潇湘八景中有山市晴岚。西岳华山有水帘飞瀑景观。又作雁塔斜晖。苏东坡有“一更山吐月,玉塔卧微澜”的诗句。

从表1的分析中可以看出,西湖“十二景”的景观意象由表象、意象和幻象三个层次构成,三者之间是一种相互渗透交融、逐层交替转化的有机关系.例如榜岭春霖,以榜岭(空间要素)、春(季节要素)和霖(气候要素+时间要素)为物质的感性表象,在此基础上产生了超越表象的抽象之物“春霖”的意象——榜岭上绵绵不绝的春雨成为象征和思想的载体.春雨时节,从西湖眺望榜岭,烟雨空濛,层峦叠翠,云山隐现.清吴骞《榜岭春霜》诗云:“化工才调异尘寰,随意安排致自闲.才遣东风吹雨过,便成一幅米家山”.这就产生了“米家山水”的幻象:榜岭春霖如同米芾父子的水墨山水画,景观意象超越了物质的时间和空间的线性秩序,赋予景观意象以非真实的创造性幻象.

4.3 惠州西湖景观意象的创造过程分析

“幻象”是具有中西美学共通性的一个美学范畴,在中西美学中,“幻象”都是表达审美意象和美学逻辑的重要概念.赵建军认为,幻象之美是一种摇曳流动性的生成,美从变幻、流动的场域中生成其“象”,因此“美是一种幻象”.[20]苏珊·朗格认为,幻象是抽取了实际物质形式的一种虚幻的表象,是一种现实事物离开了现实背景的一种虚幻的意象[19]57,苏珊·朗格认为艺术的本质是人类情感符号的创造,而艺术符号的创造过程实质上就是艺术幻象的产生过程.每一门艺术都有一种被艺术家创造出来的、属于自己的基本幻象.[19]129受朗格关于建筑的基本幻象是虚幻的空间、音乐的基本幻象是虚幻的时间、文学的基本幻象是虚幻的生活、戏剧的基本幻象是虚幻的历史的启示,我们认为,景观艺术的基本幻象是虚幻的空间,但是,鉴于景观艺术的综合性与复杂性,在虚幻的空间这一基本幻象之上,还将同时呈现音乐之虚幻的时间、文学之虚幻的生活、戏剧之虚幻的历史等二级幻象.

在惠州西湖“西新避暑、黄塘晚钟、苏堤玩月、榜岭春霖、象岭飞云、荔浦晴光、桃园春色、丰湖渔唱、半径樵归、山寺岚烟、水帘飞瀑、雁塔斜晖”十二景中,在虚幻的空间这一基本幻象之上,同时呈现音乐之虚幻的时间(丰湖渔唱、黄塘晚钟)、文学之虚幻的生活(苏堤玩月、西新避暑)、戏剧之虚幻的历史(半径樵归、山寺岚烟)等二级幻象.

图2 玉塔微澜(作者自绘)

对于景观意象单元也是如此.例如玉塔微澜(雁塔斜晖),其景名来自苏轼的《江月》:“一更山吐月,玉塔卧微澜.正似西湖上,涌金门外看.冰轮横海阔,香雾入楼寒.停鞭且莫上,照我一杯残”.面对现实中的惆怅,苏轼远望玉塔,寄情于山水明月间,旷逸逍遥.在诗人与景观的互动中,孕育了景观意象的双向的生成过程,即“物的人化”与“人的物化”.“月”和“水”的意象常常出现在苏轼的词中,借此表达“我寄愁心与明月”、“寄情于山水之间,相忘于江湖之上”的生活状态与人生态度,在与景观的对话中,达到了“天人合一”、“心物合一”的境界.“玉塔微澜”从泗州塔和西湖水之表象着手,“玉塔”引出了光月、夜色和山色,月光洒在恬静的泗州塔上,仿佛如玉雕琢般晶莹透亮,“微澜”则引出了湖水和微风,微风徐徐拂过湖面,掀起重重微澜.月光洒向湖面,在微澜上轻轻地跳跃,湖面倒映着玉塔与山色,景观意象油然而生.玉塔和微澜,引入月光、微风、夜色、山色、湖光等景观意象,虚实结合,创造了基于虚幻的空间的景观幻象,同时还呈现音乐之虚幻的时间(从雁塔斜晖到玉塔微澜)、文学之虚幻的生活(苏轼诗歌)、戏剧之虚幻的历史(苏轼寓惠、葬雁建塔)等二级幻象.

从上面的分析可见,景观幻象的创造过程,是建立在虚幻的空间这一基本幻象之上、并融合音乐之虚幻的时间、文学之虚幻的生活、戏剧之虚幻的历史等二级幻象而综合形成的.这种基本幻象与二级幻象有机融合的意象创造方式,可以赋予景观意象更为丰富、更为广阔、更为开放的创造自由与审美自由.

5.结论

本文以惠州西湖“十二景”为研究对象,借助景观符号学的理论和方法,对惠州西湖景观意象的结构层次和创造过程进行了符号学解读,得出以下结论.

第一,在景观意象的创造与解读过程中,存在大量非严格编码的表达元素和结构不清晰的“文本”.景观意象编码的不确定性和景观意象文本的独特性,导致景观意象创造的多维性与景观意象解读的多重性.通过景观意象的符号学分析,能够探索景观意象的结构层次和创造过程,并在景观意象的设计创造与审美解读过程中获得更为深细的分析能力.

第二,景观意象的形成具有多维性、模糊性、拓展性、开放性、历时性、共时性相交叉的复杂特征,语言模式和非语言模式相结合的景观符号学分析方法能够跨越空间与时间的沟壑,通过知觉、想象、联想、记忆、推论、判断等等方式,完成景观意象从表象到意象再到幻象的生成、转化与升华.

第三,作为岭南传统园林的重要代表之一,惠州西湖“十二景”景观意象的结构层次和创造过程具有一定的代表性与普适性,其表象、意象和幻象三个景观意象结构层次以及基本幻象与二级幻象有机融合的意象创造方式,能够为岭南园林景观的设计创造与审美解读提供有益的借鉴.

[1]朱志荣.论审美意象的创构[J].学术月刊,2014(5):110-117.

[2]丁绍刚.景观意象论——探索当代中国风景园林对传统意境论传承的途径[J].中国园林,2010(12):42-45.

[3]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985:226.

[4]卞孝萱.郑板桥全集[M].济南:齐鲁书社,1985:199.

[5]陆琪.岭南造园与审美(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:113.

[6]唐孝祥.岭南近代建筑文化与美学[M].北京:中国建筑工业出版社,2010:96-97.

[7]袁行霈.中国诗歌艺术研究[M].北京:北京大学出版社,1987:24.

[8]张蕾,邹广天.基于原型理论的景观意象创构研究[J].中国园林,2014(5):40-43.

[9]池上嘉彦.符号学入门[M].张晓云,译.北京:国际文化出版公司,1985:19-20.

[10]郦伟,蔡仕谦.城市景观特色的符号学分析[J],韶关学院学报2004(12):47-50.

[11]邓位.景观的感知:走向景观符号学[J].世界建筑,2006(7):47-50.

[12]LYNCH K.The Image of the City[M].The MIT Press,1960:56.

[13]ARNESEN T.Landscape as a sign:Semiotics and methodological issues in landscape studies[M]∥Zoran Roca,Paul Claval,John Agnew,eds.Landscapes,Identities and Development,London;New York:Routledge,2011:366.

[14]戴代新,袁满.象的意义:景观符号学非言语范式探析[J].中国园林,2016(2):31-36.

[15]吴庆洲.中国景观集称文化[J].华中建筑,1994(2):23-24.

[16]唐孝祥,冯惠城.惠州西湖八景及其审美文化特征[J].中国名城,2016(1):92-96.

[17]梁仕然.广东惠州西湖风景名胜区理法研究[D].北京:北京林业大学博士论文,2012:53.

[18]谢冬冰.表现性的符号形式——“卡西尔-朗格美学”的一种解读[M].上海:学林出版社,2008:165-166.

[19]苏珊·朗格.情感与形式[M].刘大基,傅志强,周发祥,译.北京:中国社会科学出版社,1986:57.

[20]赵建军.幻象的美学本体论探源[J].河北学刊,2015(11):69-76.

【责任编辑:吴跃新】

Semiotics Study on Landscape Image of Lingnan traditional garden:Taking The Twelve Scenes of Huizhou West Lake as an Example

LI Shiyuan

(School of Architecture,South China University of Technolody,Guangzhou 510641,Guangdong,China)

Based on the theory and method of landscape semiotics,this paper takes the Twelve Scenes of Huizhou West Lake as the object of study,and makes a symbolic interpretation for the structure and creation process of Huizhou West Lake landscape image,trying to use it as an example to explore the composition and creative methods of the landscape image of Lingnan traditional gardens,With a view to providing a new reference for modern landscape design.

Lingnan traditional gardens;landscape image;Huizhou West Lake;semiotics

TU-86

A

1671-5934(2017)03-0103-06

2017-05-12

国家自然科学基金面上项目(51378212);华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室开放课题(2015ZB08)

作者简介:郦诗原(1990-),男,湖南长沙人,硕士研究生在读,研究方向为风景园林历史与理论,Email:0752009@163.com