浅析南涧县灯盏花栽培密度

2017-09-03字朝伟吴美玲

字朝伟,吴美玲

(大理州南涧县南涧镇农业综合服务中心,大理州 675700)

浅析南涧县灯盏花栽培密度

字朝伟,吴美玲

(大理州南涧县南涧镇农业综合服务中心,大理州 675700)

灯盏花是南涧近年来新培育的农业项目之一,但由于灯盏花种植历史短、相关试验示范开展不够、种植技术不成熟,导致种植管理成本高、效益不稳定,为此南涧镇农业综合服务中心于2015年根据目前灯盏花生产中存在的问题,进行灯盏花栽培密度试验,并通过密度试验探究密度与产量、密度与病害、密度与灯盏花内在质量等之间的关系,从而为南涧灯盏花项目推广和应用工作提供科学依据。

灯盏花 栽培密度 试验

1 试验处理

具体的栽培密度试验情况如下。

2 试验设计与方法

试验为2因素3水平完全组合的12个处理的栽培密度试验,一次重复。

小区长4.8 m、宽1.1 m(含一条小区间40 cm的沟)、小区面积5.3 m2。

集中育苗并根据不同密度及构成用3叶1心均质裸苗移栽,移栽小区栽苗前后浇水。

3 试验地点及概况

试验在海拔2 000 m的南涧镇白云村委会摆夷村徐培文家承包地里进行,前作大麦,红粘壤土,中上等肥力,常年玉米与麦类轮作、玉米单产600 kg、麦类300 kg,夏旱秋涝突出,试验地块进行了微喷配置、但水源不够、作用不明显,该季不施农家肥。

4 试验与栽培管理过程

4.1 育苗及移栽

于6月1日和6月8日整地。

于6月10用62.5%亮盾2 ml进行浸种。

于6月11日播种育苗:有机肥81 kg+苗床用微量元素肥料+生根粉混合商品1 000 g拌种均匀后按量撒施或条沟施、塘施,播种后覆盖0.5~1 cm的干松毛,最后盖黑色遮阳网、并浇透水。

于9月5日进行移栽。

于11月16日进行补苗。

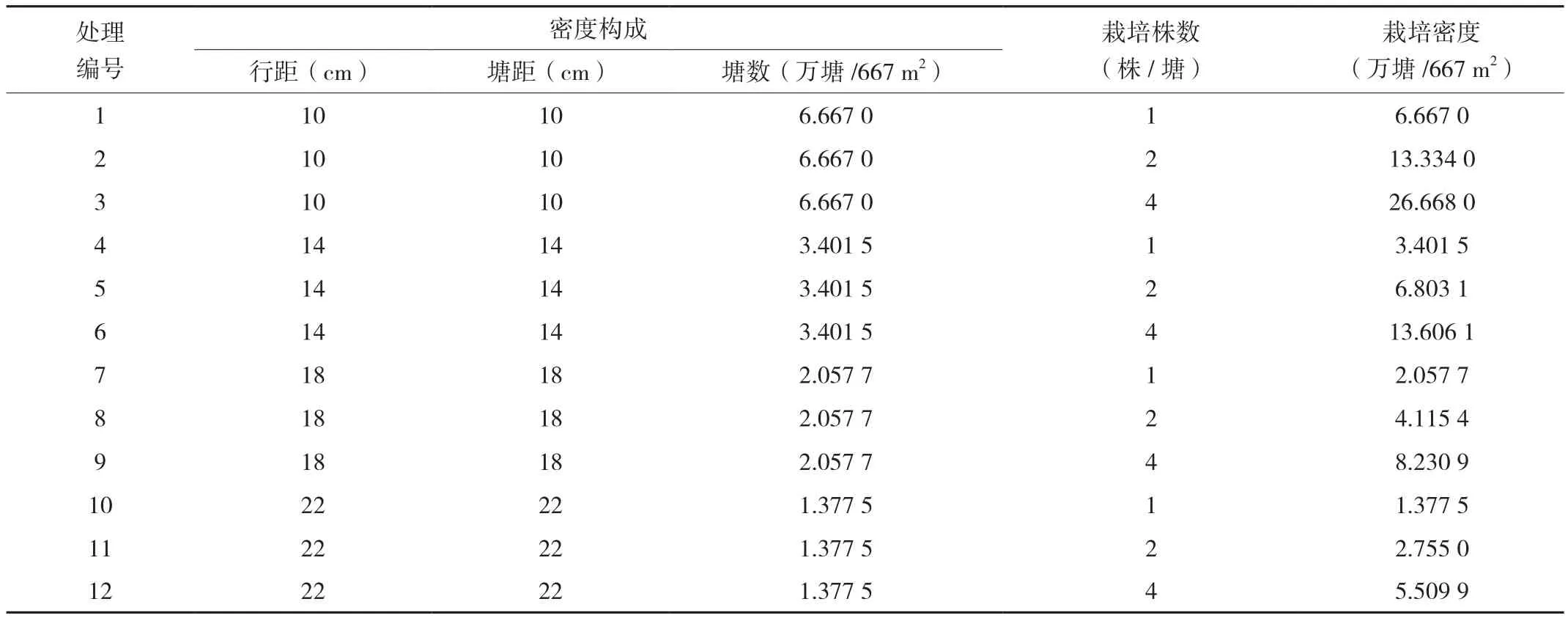

表1 密度及密度构成

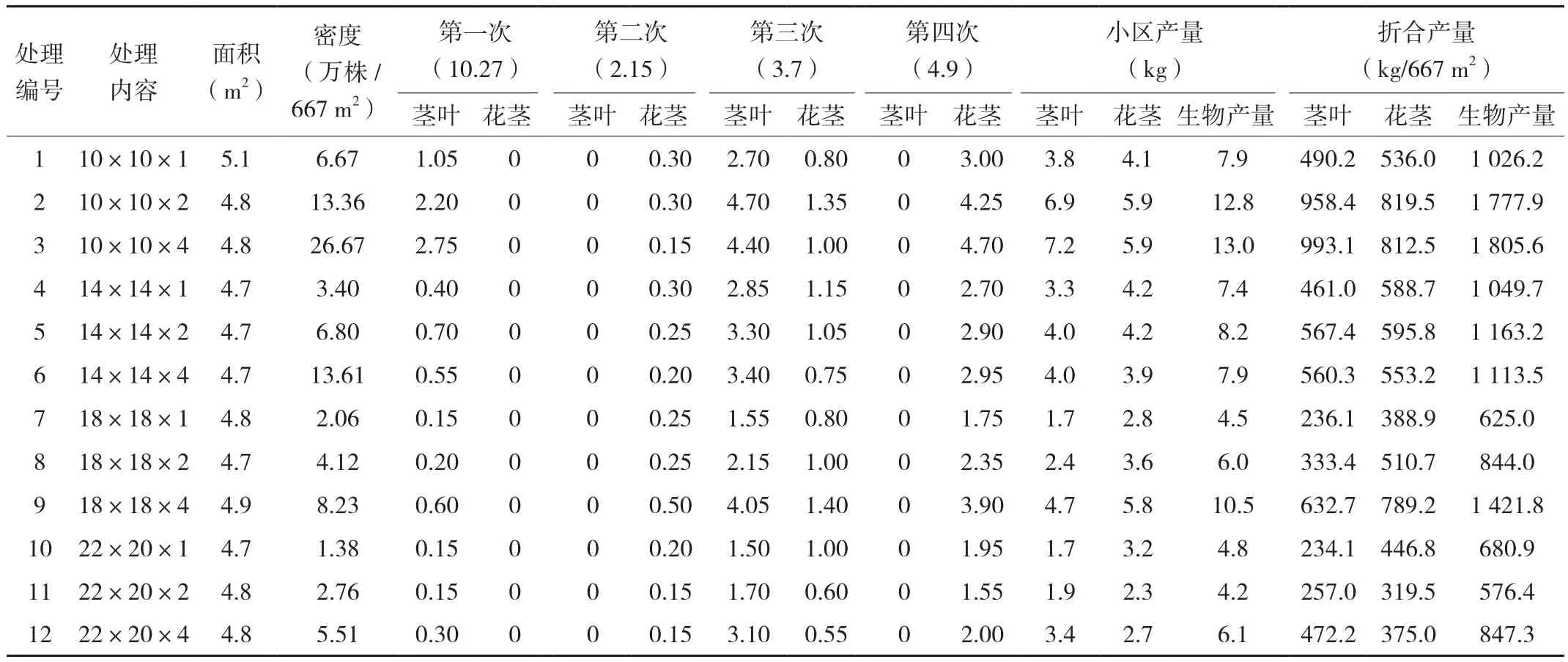

表2 试验处理采收产量

表3 试验处理生长期死亡及茎叶比率

表4 不同移栽规格极差分析

表5 不同移栽株数间的极差分析

4.2 中耕及除草

于2015年10月24日和2016年1月5日中耕2次。

于2015年10月5日试验区四周及走道用草甘膦化学除草1次。

于10月5日进行人工除草。

4.3 病虫害防治

于6月16日、7月1日、7月9日进行苗床多种害虫防治,于10月28日和11月16日用4.6%氟氯氰菊酯防治跳甲、小菜青虫等2次移栽后防治多种害虫。

于7月9日用四聚乙醛防治蝓蛞1次。

于11月16日用10 g阿维菌素加90 g芸苔素加4.6%氟氯氰菊酯75 ml防治斑潜蝇等虫害1次。

4.4 施肥

于6月10日施基肥:“15-15-15”氮磷钾复合肥20 kg/667 m2种肥。

于6月11日用商品有机肥81 kg/667 m2作种肥。

分别于7月28日、10月22日、11月6日、11月11日、11月20日、12月4日、次年2月7日、次年2月25日、次年3月21日、次年4月22日等9次进行生长期追水肥。累计肥料用量(kg/667 m2):“盈果”水溶肥12 kg;“15-15-15”氮磷钾复合肥71 kg;尿素51 kg;磷酸二氢钾2 kg。

4.5 浇水(水肥)

试验过程中分别于6月11日、6月16日、7月28日、10月22日、11月6日、11月11日、11月17日、11月20日、11月25日、12月11日、12月25日、12月4日、次年2月7日、次年2月25日、次年3月21日、次年4月22日等进行16次浇水及浇水肥。

4.6 收获

分别于10月27日、次年2月15日、次年3月7日、次年4月9日分4次进行采收。

5 试验结果及分析

5.1 试验结果

栽培密度与产量直性回归分析得出:Y=695.4+49.4 x的密度与产量的一元直性回归方程,既:在每667 m2栽培1.38万~26.67万苗范围内,以每667 m2产量695.4 kg为基础,每增加1.0万苗、单产将增加49.4 kg。并进行回归关系测验达到极显著关系水平,在2017年试验条件下得出的密度与产量关系存在真实的正性相关关系,同时以该方程进行产量预测有一个回归方程标准误±236.2(kg)的范围。

5.2 试验处理及水平间极差分析

见表4、表5。

6 试验结论

通过在2017年特定的气候及栽培管理条件下试验结果分析如下。

栽培密度与产量之间存在着极显著的正性直性回归关系、并由;Y=695.4+49.4 x的一个一元回归直性方程,在每667 m2栽培1.38万~26.67万范围内产量随栽培密度的增加而增加。

在4种不同的栽培规格中产量以10 cm×10 cm的规格最高灯盏花每667 m2产量达到1 636.6 kg,其次是14 cm×14 cm规格每667 m2产1 108.8 kg,再次是18 cm×18 cm规格每667 m2产936.6 kg,最低是24 cm×24 cm规格每667 m2产701.5 kg、不同栽培规格间极差达到835 kg。因此在今后的灯盏花栽培中采用10 cm×10 cm的规格最好。

在3种不同移栽苗数中以每塘栽4苗的产量最高、移栽株数与产量呈正相关性,并表明灯盏花生长中存在着明显的群体效应、效应突出,在今后灯盏花栽培中可充分利用。

总之通过2017年的试验虽然达到试验预期目的,但由于对灯盏花生长发育特征特性了解不够,加之试验地块排水困难,雨季涝害严重,同时试验过程中存在管理不到位的地方,对试验结果造成不利影响,试验处理真实性得不到充分表达,有条件情况下应该继续进行试验。

[1] 杨淑艳,钟秀宏,张以忠,等.灯盏花素药理作用研究进展.吉林医药学院学报,2008,(06):360~363

[2] 王丽娟,王勇.灯盏花素药理作用与临床应用研究进展.齐齐哈尔医学院学报,2005,(11):1323~1325