旅游规划与项目建设中的低影响开发(LID)技术指标体系研究

2017-09-02李越

李越

低影响开发是当前城市规划与景观设计领域一项前沿的理念与技术方法。中央、国务院与各部委在多次召开专门会议力促海绵城市建设,出台相应规范文件力保政策红利顺利落地。近年来,随着供给侧结构性改革发力,环境保护力度升级,旅游产业改造与建设的步伐也大大加快。本文以低影响开发理念为出发点,分析旅游项目业态,研究主流与前沿的低影响开发工程与技术手段,构建了适用旅游规划与项目建设的低影响开发技术指标体系。

一、低影响开发(LID)与海绵城市

低影响开发(Low Impact Development,简称LID),首先被提出于雨水管理领域,它以一种自然式的、与景观结合的方式,通过分散规划一系列软质雨水设施与空间,来构建绿色雨水管理网络,用较低的建设开发实现对雨水水量与水质的管理。这种理念与方法在过去30年经过发达国家城市开发机构、地产公司、专家学者的不断实践与理论总结,逐渐形成了以“水管理与水景再造”为轴心的,包含土地利用、道路、管线、绿化等整合型一体规划系统的综合型城市开发、更新与再造理念与方法。近10年来,这种理念与方法被引进国内,是一种先进的适应国家新型城镇化战略的城市发展与规划理念,城市在适应环境变化方面应具有良好“弹性”,下雨时吸、蓄、渗、净水,需要时再“释放”蓄存的水实现集约与高效利用。其核心是新一代城市雨洪管理制度设计与技术措施,其实质是最大限度利用自然植被与水生态系统来“利用”雨洪,降低人为建设开发强度,实现低影响开发。

海绵城市,是国政界、学界与产业界对“低影响开发”理念技术的一种形象生动的半官方阐述。顾名思义,指城市对雨水的管控应该像“海绵”一样,而且应该更加注重天然土壤地表的恢复,利用天然土壤与天然植被对雨水的渗透与涵养作用,协调调动好天然径流、湖泊、湿地、泻湖对水的“疏、导、存、用”,在景观设计与建设上强调“天人合一”,人与生态的和谐,突出可持续、生态循环、绿色低碳的社区、乡镇、城市发展总目标。

近年来,国家加快产业结构调整,大力推进供给侧结构性改革。在调整与改革过程中,环境污染问题大规模集中爆发,治理环境问题已迫在眉睫。开展海绵城市建设,以低影响开发方法技术为支撑是融合供给侧改革与环境治理的有效途径。

二、国家层面政策支持

针对积弊已久的城市病问题,2015年12月,中央城市工作会议召开,习近平总书记指出,要控制城市开发强度,防止“摊大饼”式扩张,坚持集约发展,树立“紧凑城市”理念,科学划定城市开发边界,推动城市发展由外延扩张式向内涵提升式转变。建设海绵城市,有效化解各种“城市病”。产业结构转型升级在此时起到了助推城市升级的作用:不适应新型城镇化发展的落后产业、污染产业、重化工产业将陆续被淘汰与搬迁;低污染、低能耗、最大限度减少产业转换过程中就业冲击的新产业脱颖而出。带动内需消费能力强的旅游业是其中之一。

2016年1月,国务院副总理汪洋在国务院旅游工作部际联席会议第三次全体会议上强调:“加快转变旅游发展方式,着力推进旅游供给侧改革……为国民经济稳增长、调结构提供持久动力。”这标志着旅游行业正式吹响了供给侧改革的号角。汪洋进一步指出,旅游行业提供的产品还不能适应我国居民消费提档升级的需求。因此以旅游项目建设为突破口,研究从供给端提高旅游产品的档次、水平与附加值的方法与途径,坚持正确的城市建设导向,坚持适度超前的旅游发展对策,具有重要的现实意义。

早在2014年10月,住房城乡建设部推出《海绵城市建设技术指南》(以下简称《指南》),旨在为构建海绵城市——建设低影响开发雨水系统提供参考。《指南》中对低影响开发雨水系统的规划控制提出了径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制及雨水资源化利用四大目标。但是当时的《指南》还没有预料到城市建设与产业供给侧结构性调整像今天这样如此紧密结合,也没对旅游规划与项目建设提出更加有针对性、指导性、操作性的指标体系。因此在旅游规划与项目建设过程中应突出“总量控制、动态调整”,应该在《指南》基础上制定总则性与技术性相结合的LID技术指标体系。

三、旅游规划与项目建设中的LID技术指标体系构建

(一)LID技术指标体系总原则

1.宏观控制与微观控制相结合。制定针对旅游规划与项目建设的LID指标体系,在宏观上应涵盖旅游行业主要的项目建设门类,在指标体系中要体现出层级区别,能对不同规模、业态类型、经营模式的旅游项目规划与建设起到宏观引导作用;在微观上应能对具体旅游项目的专项规划与建设起到技术指南作用,包括技术适用性建议、普及技术达标与量化指标等。

2.动态调配与静态达标相结合。在指标体系中设定动态与静态两类指标体系。动態指标强调项目在区域间、时间段、类目归属等方面的灵活调配,兼顾具体建设项目在指标需求上的实际需要,实现区域管理、时间管理与类目管理的总体平衡;静态指标强调旅游项目中单项项目建设在建设周期必须实现的指标要求。

3.控制性指标与建议性指标相结合。控制性指标体现了LID理念与技术在旅游项目中的应用实践,按照现有的技术水平,对建设施工进程逐步进行LID改造,对基础性、需求迫切的LID节点工程与技术提出底线性指标,尽早普及;对各类LID节点工程与技术提出适用性建设建议。

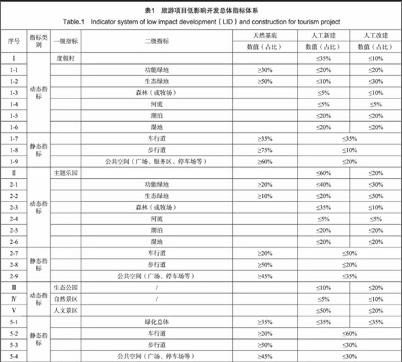

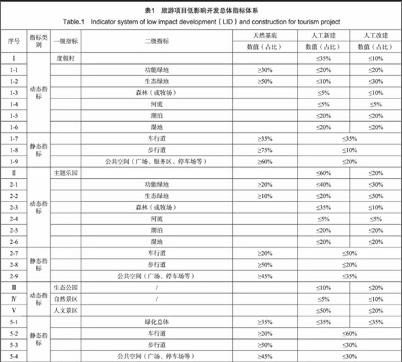

(二)宏观动态控制性指标

在宏观指标体系中,分为旅游规划与建设项目中的五种主要类型(度假村、主题乐园、生态公园、自然景区、人文景区)即一级指标,和涵盖功能绿地、生态绿地、森林(或牧场)、河流、湖泊、湿地、车行道、步行道、公共空间等若干子建设项目的二级指标。对一二级类目的建设强度(天然基底、人工新建、人工改造)提出具体指标。属于动态调控类的指标,规划与建设方可以根据项目的自然条件和实际需要,在旅游设施、旅游专用设施、旅游基础设施、城市基础设施等本项目和城市建设项目之间灵活调配指标,多减少补,实现关联项目间的指标动态与总体平衡。动态指标中的极大值与极小值划定了建设强度动态调控的大致范围,突出对森林、河流、湖泊等大面积生态基底的最强开发与建设禁令(基本控制在≤20%低水平,其中河流水系控制≤10%极低水平),即在动态调控指标体系内,人工对森林、河流、湖泊的开发强度也应控制在最小水平。静态指标主要适用于车行道、步行道、公建设施等基础设施。由于其基础性,其天然基地保存度与人工干预程度必须达到其极大值与极小值(30%-50%道路应该保留土壤基底,避免人为水泥化或沥青化,增强道路对雨洪的渗透吸收性),具有强约束性,见表1。

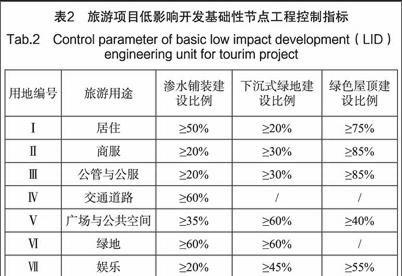

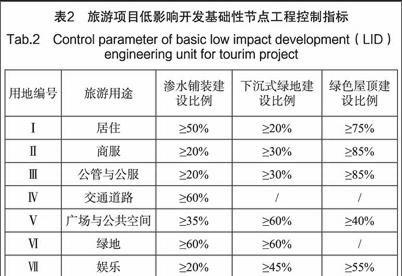

(三)微观动态控制性指标

微观指标体系主要根据土地在旅游项目中的用途不同,对三大类普及型LID节点工程与技术(渗透铺装、下沉式绿地、绿色屋顶)在项目上的使用比例提出数值指标。这三大类LID工程技术对雨水循环利用、降能控耗、吸附污染颗粒物有显著功效,在新建旅游项目中应尽早普及。指标在数值范围内动态控制,其最低值(建设比例)具有刚性约束。其中,绿色屋顶技术门槛要求低,各型建筑楼宇应争取75%以上建筑屋顶实施绿化(实施强度可以各异);渗水铺装对铺装材料有一定要求,目前各渗水铺砖、渗水性好的沥青在技术上已经可以实现,楼宇建筑间道路、交通道路、绿地步游道应争取50%以上路面实现渗透铺装;下沉式绿地应根据项目地形在合适平地的公共空间(public space)相机实施,见表2。

(四)技术手段建议性指标

低影响开发技术具有保护、修复、渗透、净化、储存、导流等多个功能,除普及型LID工程技术外,还涵盖落水管截留、雨水收集、雨水花园、种植盒、生态沟、绿色街道、绿色停车场、冠截留和土地保护等十余种其他工程技术。旅游规划与项目建设方应根据场地绿化总体规划(简称绿地,此绿地相当于旅游游憩、道路广场、住宅等非公建基础设施区域,非通常的草地草坪),结合低影响开发工程技术的主要功能、经济性、适用性、景观效果等因素合理选择,优先使用土地保护与修复技术,生态型雨洪导流与储存工程技术等。同时,尽管渗水铺装具有通类使用适性,然而不同用途道路载荷各异,渗水砖不适用于机动车行车道,行车道应该首先考虑使用渗水性好的沥青,见表3。

四、实施保障措施

在旅游规划与项目实施过程中要保证LID指标体系的落实,需要两方面的保障措施。

第一,LID手段与技术指标的选用,应该与场地(the site)的地脉与文脉传承相结合。脱离具体项目地脉与文脉,单纯LID工程性与技术性的思维立场与指导思想不利于项目后期的LID设施管理。实践证明,过于突兀且与自然人文环境不能融合的LID设施设计与布局,往往因自身太过突出而出现大量被盗掘、丢失与破坏现象;还有的LID设施因“奇、洋、怪”慢慢成为当地笑柄,遂逐渐被人们遗忘而成为了“无人使用、无人管理、无人维护”的三无设施。LID工程技术手段应在材质选择、外观设计、施工形式、建设比例、管理与维护机制、建设试点等方方面面考虑到地域地脉与人文环境因素,重视文化传承。特别是在旅游项目建设中,某些地方文化强势,这会天然的排斥固有的人地格局改变和新技术的使用。高额征地补偿也是一个阻碍LID设施落地的重要因素,某些时候,开发单位要么在高额征地补偿上与地方势力妥协,要么必须在融资模式上有所创新。

第二,LID新颖工程技术手段应注意从中国传统“天人合一”与“道法自然”文化基因中汲取先贤智慧的力量,在工程实施中因地制宜不断改进。中国传统文化讲究人与自然的天然融合,改造环境强调因势利导。低投入乃至不投入就可利用自然環境能达到LID效果的,就不应一味追求新手段的应用。实践证明,在我国四川、重庆、广西、福建等山区,当地居民世代使用的“老办法”、“土方案”能很好的构建宜居宜游的旅居环境。新技术手段还有不断改进的余地,因此在旅游项目建设中尊重传统,于“无为而治”中求“有为进取”是推动LID指标体系更好普及实施的另一种可行思路。

(作者单位:河北对外经贸职业学院旅游系)