黔东南低中山丘陵地区典型小流域土壤理化性质研究

2017-08-30谢元贵廖小锋肖玖军朱红苏董艳艳

谢元贵,廖小锋,肖玖军,朱红苏,董艳艳

(1.贵州省山地资源研究所,贵州 贵阳 550001; 2.贵州省土地整治中心,贵州 贵阳 550001)

黔东南低中山丘陵地区典型小流域土壤理化性质研究

谢元贵1,廖小锋1,肖玖军1,朱红苏2*,董艳艳1

(1.贵州省山地资源研究所,贵州 贵阳 550001; 2.贵州省土地整治中心,贵州 贵阳 550001)

采用实地调查野外取样和实验室检测分析的方法,以方祥乡方祥河小流域为例研究了贵州省黔东南低中山丘陵地区典型小流域内不同土地利用方式下土壤理化性质的空间变化及剖面含量分布。结果表明,该小流域内土壤质量较高,有机质含量及土壤中氮磷钾等元素含量均较丰富。从土地利用类型看,土壤耕作层孔隙度、田间持水量和平均有机质含量大小顺序为水田>林地>旱地,氮素和磷素的含量分布状况与有机质含量分布相一致。耕作层中全钾含量的大小顺序为林地>旱地>水田,速效钾含量的大小顺序为水田>旱地>林地。从空间分布看,容重变化为上游>中游>下游;土壤总孔隙度、田间持水量及土壤养分含量的空间变化趋势均呈现出下游>中游>上游。本研究为土壤资源管理和进一步实现该小流域土地可持续经营提供了科学依据。

小流域; 土壤理化性质; 空间分布; 土地利用方式

“民以食为天,食以土为本”,精辟地概括了人类—农业—土壤之间的关系。农业是人类生存的基础,而土壤是农业的基础[1]。大范围看,土壤性质主要受气候、母质和时间影响,但是在小流域范围上,土壤性质受地形和土地利用方式的影响更为突出[2]。小流域是水土流失和开发治理的基本单元,同时也是研究生态农业的基本单元,具有肥力并能生长植物的土壤则成为小流域开发和治理中一个极其重要的研究内容[3]。大量研究表明,土壤理化性质的不同很大程度上受土地利用方式及覆盖植被种类的影响[4-7]。本研究以方祥乡方祥河小流域内不同土地利用方式为单元分析说明小流域土壤理化性质的分布特征,旨在揭示黔东南低中山丘陵地区小流域内土地利用方式对土壤理化性质的影响,以期为该区域土地的科学管理和土地的可持续经营提供理论依据。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区概况

研究区地处云贵高原湘、桂丘陵盆地过渡的斜坡地带,地貌主要为低中山深切割侵蚀-剥蚀地貌,少数区域为中山极深切割侵蚀-剥蚀地貌。方祥河小流域位于黔东南州雷山县方祥乡境内,共涉及平祥村、水寨村、陡寨村、雀鸟村、格头村和提香村6个村,地理位置位于108°12′58″~108°19′33″E, 26°23′20″~26°27′50″N。研究区属于亚热带季风湿润气候区,季风气候明显,水热同季,年平均气温14.5 ℃,年降雨量1 400 mm,冬无严寒,夏无酷暑,日照偏少。区内的主要土地利用方式为水田、旱地和林地,土壤随海拔高度呈带状分布,土壤类型为硅铝质中层黄壤、红泥田,水稻土以黄泥田为主,兼有红泥田,旱地以黄泥土为主。

研究区境内都处在雷公山国家级自然保护区,有丰富多彩的高山植被和苍茫幽深的原始森林群落,植被为常绿阔叶林,常绿落叶阔叶混交林等森林类型,种类较为丰富,主要涉及杉科(Taxodiaceae)、金缕梅科(Hamamelidaceae)、樟科(Lauraceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、山矾科(symplocaceae)、壳斗科(Fagaceae)、卫矛科(Celastraceae)、夹竹桃科(Apocynaceae)、蚌壳蕨科(Dicksoniaceae)、紫金牛科(Myrsinaceae)等。

1.2 采样

根据已有研究区的地形数据资料,于2015年10月下旬,在小流域的上、中、下游分别选取典型水田、旱地和林地区域取样,每种土地利用类型选取3个剖面,剖面深度100 cm,水田分3个土层(即耕作层、犁底层和心土层)取样,旱地和林地分2个土层(耕作层和心土层)取样,共采集63个土样。将土壤样品带回贵州省山地资源研究所实验室,风干、磨碎、过筛后备用。

1.3 指标测定

土壤理化性质的测定项目均采用常规方法[8]:土壤物理性质采用环刀法(200 cm3)测定;土壤全氮采用KT260凯氏定氮仪测定;全磷采用HClO4-H2SO4法;全钾采用HF-HClO4消煮火焰光度法;水解氮采用碱解扩散法;速效磷采用钼锑抗比色法;速效钾采用火焰光度法;有机质采用重铬酸钾容量法;pH采用pH计测定。

2 结果与分析

2.1 对土壤物理性质的影响

土壤容重和孔隙度对土壤的渗透性、透气性、持水性、导热性、紧实度和根系发育等有很大影响,其与土壤质地、压实状况、土壤颗粒密度、土壤有机质含量及各种土壤管理措施有关[4,9-10]。由表1可知,不同土地利用类型对土壤的物理性质(包括容重、孔隙度和田间持水量等)有很大影响,容重变化表现为旱地(1.19 g·cm-3)>林地(1.14 g·cm-3)>水田(1.07 g·cm-3);总孔隙度及田间持水量的变化正好与容重相反,总孔隙度表现为水田(58.80%)>林地(56.32%)>旱地(54.02%),田间持水量同样表现为水田(45.40%)>林地(34.37%)>旱地(33.35%)。从空间分布看,上游容重最大,中游次之,下游最小,其值分别为1.18、1.12、1.11 g·cm-3;孔隙度变化表现为下游(57.48%)>中游(57.01%)>上游(54.66%),田间持水量的变化趋势为下游(39.95%)>中游(37.51%)>上游(35.66%)。

表1 不同土地利用方式下土壤物理性质

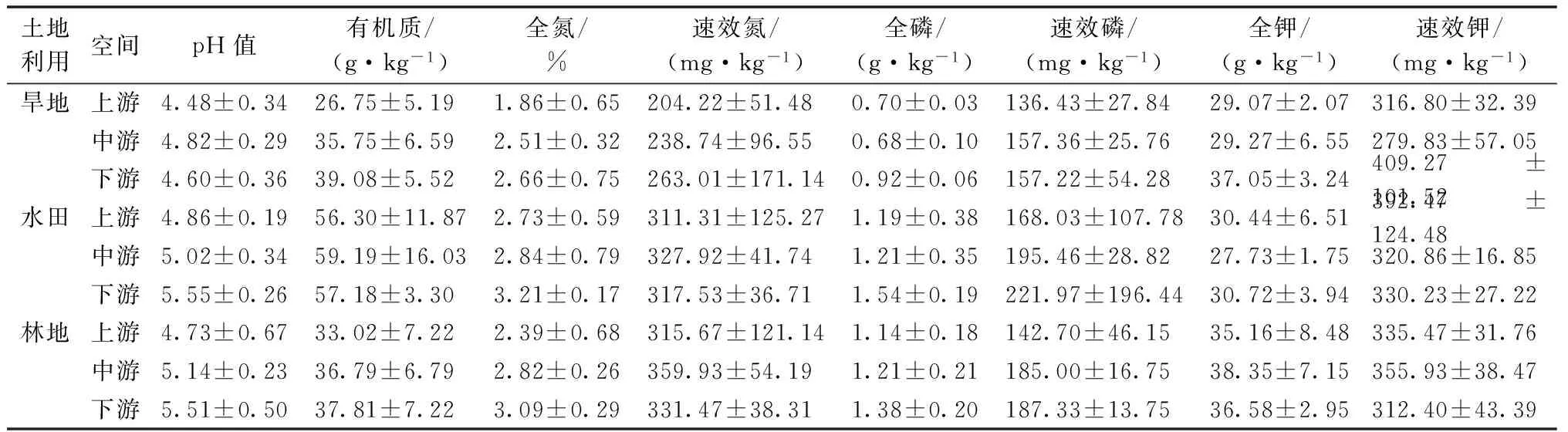

2.2 对土壤化学性质的影响

pH值。土壤pH受母质、生物、气候及人为作用等多种因子控制,是影响土壤养分的重要因素之一。土壤pH直接影响着土壤养分的状态分布、转化和利用[11]。由表2可知,研究区内3种土地利用类型下土壤呈酸性或强酸性,旱地土壤pH值最低,其值为4.63;水田土壤pH为5.14,略大于林地。

有机质。土壤有机质是土壤的重要组成部分,对土壤物理、化学、生物学性质都有影响。由表2可知,方祥河小流域内土壤有机质含量较高,达到国家三级水平及以上(依据全国第二次土壤普查的分级标准,下同)。就土地利用类型而言,该小流域内土壤有机质含量呈现出水田(57.56 g·kg-1)>林地(35.87 g·kg-1)>旱地(33.86 g·kg-1),这主要是由于水田常年浸水,通气性差,有机质及动植物等的残留物以嫌气分解为主,所以积累比较多[12]。从空间分布看,下游(44.69 g·kg-1)>中游(43.91 g·kg-1)>上游(38.69 g·kg-1)。可见,该小流域存在一定的水土流失现象,且主要体现在旱地上,因为旱地土壤有机质表现出明显的空间分布不均,下游(39.08 g·kg-1)>中游(35.75 g·kg-1)>上游(26.75 g·kg-1)。

氮素。从表2可以看出,方祥河小流域内从空间分布上看土壤全氮含量呈现出下游(2.97%)>中游(2.72%)>上游(2.33%),速效氮含量表现为下游(270.67 mg·kg-1)>上游(265.96 mg·kg-1)>中游(264.42 mg·kg-1),但中游与上游相差甚微,氮素含量均呈现出下游含量最大,可能是由于长期的水力冲刷作用使许多矿物风化产物随着地表和地下径流水由上游向下游淋洗迁移造成的。在水田、旱地和林地三种土地利用类型中,土壤全氮平均含量分别为2.93%、2.34%、2.77%,依次表现为水田>林地>旱地;速效氮的平均含量分别为318.3、235.32、335.69 mg·kg-1,依次表现为林地>水田>旱地,原因可能是研究区林地多为原始森林,人为干扰少,常年富集较多土壤养分,而水田和旱地由于人为施肥追肥等对土壤养分影响较大。

磷素。从表2可以看出,方祥河小流域内耕地土壤磷素平均含量较高,水田及林地土壤含量达到国家一级标准,而旱地土壤含量处于二、三级水平。从空间分布看,全磷含量呈现出下游(1.28 g·kg-1)>中游(1.03 g·kg-1)>上游(1.01 g·kg-1)的趋势,速效磷含量也同样呈现出此趋势,下游(188.84 mg·kg-1)>中游(179.27 mg·kg-1)>上游(149.05 mg·kg-1)。从土地利用类型看,全磷在水田、旱地、林地中的含量分别为1.31、0.77、1.24 g·kg-1,依次表现为水田>林地>旱地;速效磷在水田、旱地、林地中的含量分别为195.15、149.05、171.68 mg·kg-1,依次表现为水田>林地>旱地。

钾素。从表2可以看出,方祥河小流域土壤钾素含量丰富,其中全钾含量均值为32.71 g·kg-1,速效钾含量为339.25 mg·kg-1,均达到国家一级标准。从空间部分看,全钾含量表现出下游(34.78 g·kg-1)>中游(31.79 g·kg-1)>上游(31.56 g·kg-1)的现象,但中游与上游含量相差甚微;速效钾则呈现出下游(350.63 mg·kg-1)>上游(348.25 mg·kg-1)>中游(318.87 mg·kg-1)的趋势。就土地利用类型而言,全钾在旱地、水田、林地土壤中的含量分别为31.80、29.63、36.70 g·kg-1,依次表现为林地>旱地>水田,通过对数据的分析,这种现象出现的原因可能是水田土壤中全钾受淋溶影响向下迁移速率快,导致耕作层全钾含量较旱地与林地更低;速效钾在旱地、水田、林地土壤中的含量分别为335.3、347.85、334.6 mg·kg-1,表现为水田>旱地>林地。

表2 不同土地利用方式下土壤化学性质

2.3 对剖面土壤理化性质的影响

随着土壤层次的加深,不同土地利用方式下土壤的理化性质会出现不同程度的变化。由表3~4可知,在同一土壤层,土壤容重与总孔隙度和田间持水量呈负相关,随着土壤层次的加深,容重增大,孔隙度和田间持水量则呈下降趋势。土壤有机质含量随土层的加深而降低,其中水田下降趋势最为明显,旱地其次。耕作层土壤pH最低,其均值为5.0,且各耕作层pH低于各区域pH的平均值。氮素和磷素在各层的含量呈现出很明显的自上而下减小的现象,即耕作层>犁底层>心土层,具有明显的表聚性;水田土壤中钾素含量呈现出自上而下先增大后降低的特点,即犁底层的钾素含量最高。水田土壤各层的有机质、氮素和钾素含量均高于同层的林地和旱地土壤含量,旱地含量最低;而全钾含量却相反,林地和旱地的耕作层全钾含量均高于水田土壤含量。

3 小结与讨论

通过对方祥河小流域3种土地利用类型下土壤理化性质的分析,得出不同的土地利用类型对土壤理化性质的影响。

整体上看,方祥河小流域内土壤质量较高,有机质含量较丰富,达到国家三级标准及以上。且土壤中氮磷钾等元素含量均较丰富,其中氮素和钾素含量达到国家一级标准,磷素含量达到国家三级水平及以上。

表3 不同土地利用方式下土壤剖面物理性质

表4 不同土地利用方式下土壤剖面化学性质

从土地利用类型看,土壤耕作层孔隙度、田间持水量和平均有机质含量大小顺序为水田>林地>旱地,氮素和磷素的含量分布状况与有机质含量分布相一致,表现为水田>林地>旱地,而容重大小与之相反,旱地>林地>水田。出现该种情况的原因主要是水田常年浸水造成的,有机质及动植物等的残留物以嫌气分解为主,所以积累比较多;林地土壤积累的植被凋落物较多,凋落物的覆盖以及表层土中植被根系的分布,使得土壤温度较高,湿度较大,且微生物活动频繁[10-11],受人为干扰小,故相较于旱地土壤,林地土壤中有机质含量相对较高。土壤中氮、磷的含量与有机质含量息息相关,有机质是氮磷元素的重要来源,所以,氮磷元素在3种土地利用类型中的分布状况与有机质相一致,这与李建辉等[12-13]的研究结果相似。耕作层中全钾含量的大小顺序为林地>旱地>水田,速效钾含量的大小顺序为水田>旱地>林地,出现这种现象的原因主要是土壤中的钾一般以离子态存在,淋溶作用越强烈的土壤其耕作层的钾素含量越低;且表层土壤的全钾含量低,但速效钾含量相对较高,说明耕作层土壤中钾素的利用率较高,这与周玮等[14]的研究结果相似。

从空间分布看,上游容重最大,中游次之,下游最小,孔隙度和田间持水量的变化趋势正好与之相反,变化表现为下游>中游>上游。土壤有机质、氮素、磷素、钾素等的含量空间变化趋势均呈现出下游>中游>上游,尤其以旱地的有机质含量变化最为明显,说明该小流域存在一定的水土流失现象,且主要发生在旱地上。为有效减少水土流失,建议对可能产生水土流失的区域,采取水土保持工程措施,如修建截流沟改变水流冲刷,坡耕地梯土化,采取修建土坎或石坎,沟渠坡度较大的地方修建跌水等措施。

综上所述,方祥河小流域土壤质量较高,肥力较强,应在保护好现有耕地的基础上适度开发,发展生态农业等特色产业,提高土地利用率。同时,采取水土保持工程措施降低水土流失的风险,提高耕地的保水保肥能力。

[1] 黄昌勇. 土壤学[M]. 北京:中国农业出版社,1999.

[2] WANG J,FU B,QIU Y,et al. Soil nutrients in relation to land use and landscape position in the semi-arid small catchment on the loess plateau in China[J].Journal of Arid Environments,2001,48(4):537-550.

[3] 金慧龙,李裕元,高茹,等. 亚热带小流域土壤氮磷分布及其环境效应[J]. 水土保持学报,2012,26(3):123-126.

[4] 杨亚辉,赵文慧,木热提江·阿不拉,等.不同植被对土壤理化性质影响[J]. 水土保持通报,2016,36(1):249-252.

[5] 高婵婵,赵传燕,王超,等. 黑河上游天老池流域不同植被下土壤理化性质和入渗特征[J]. 水土保持学报,2016,30(1): 117-121.

[6] 田涟祎,周忠发,闫利会. 人为干预下喀斯特峡谷区不同土地利用类型对土壤理化性质的影响[J]. 水土保持通报,2015,35(6): 92-96.

[7] 付同刚,陈洪松,张伟,等. 喀斯特小流域土壤含水率空间异质性及其影响因素[J]. 农业工程学报,2014,30(14):124-131.

[8] 南京土壤研究所. 土壤理化分析[M]. 上海:上海科学技术出版社,1978.

[9] 郑纪勇,邵明安,张兴昌. 黄土区坡面表层土壤容重和饱和导水率空间变异特征[J]. 水土保持学报,2004,18(3):53-56.

[10] 蒋云峰,屈明秋,王月,等. 不同耕作方式对耕层土壤性质的影响[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版),2016,37(1):144-146.

[11] 王伯仁,徐明岗,文石林,等. 长期施肥对红壤旱地作物产量及肥料效益影响[J]. 中国农学通报,2008(10):322-326

[12] 李建辉,李晓秀,张汪寿. 北运河下游不同土地利用方式下土壤剖面养分研究[J]. 安徽农业科学,2011,39(19):11881-11883,11901.

[13] 连纲,郭旭东,傅伯杰,等. 黄土高原小流域土壤养分空间变异特征及预测[J]. 生态学报,2008,28(3):946-954.

[14] 周玮,朱军,吴鹏,等. 杠寨小流域不同林分对土壤理化性质的影响[J]. 湖北农业科学,2012,51(22):5041-5044.

(责任编辑:张瑞麟)

2017-06-13

贵州省科技计划项目(黔科合SY字〔2013〕3169);贵州省科技计划项目(黔科合SY字〔2009〕3084);贵州省国土资源厅财政专项;贵州科学院土地资源可持续利用创新人才团队项目

谢元贵(1982—),四川达州人,副研究员,高级工程师,硕士,从事土地资源、水土保持及林学方面研究工作,E-mail:yuangui_xie@163.com。

朱红苏,E-mail: 350955445@qq.com。

10.16178/j.issn.0528-9017.20170853

S159;S156

A

0528-9017(2017)08-1477-04

文献著录格式:谢元贵,廖小锋,肖玖军,等. 黔东南低中山丘陵地区典型小流域土壤理化性质研究[J].浙江农业科学,2017,58(8):1477-1480,1484.