清初辽东招民授官例实施情况与存疑

2017-08-29SEPEAgostino

SEPE Agostino

(那不勒斯东方大学 意大利那不勒斯 80134)

清初辽东招民授官例实施情况与存疑

SEPE Agostino

(那不勒斯东方大学 意大利那不勒斯 80134)

顺治十年,清朝统治者为了充实辽沈区域人口,开垦废弃荒地而出台了名为“招民授官例”的鼓励政策,规定将一百人以上招至此地即授予知县官职。然而关于条例的实施,在辽沈地区的史料中唯有一处记载。而其他一些非此地区相关文献,如《大清会典》,关内各省地方志书等,则提供了有关辽沈地区各县知县来历与仕途的许多线索。在总结这些史料中的信息后,可分析出授官例的实际实施情况,并对其实施的规律性与严格性提出质疑。

辽沈地区 招民 授官 知县

随着满清统治者由沈阳迁都北京,八旗官兵与人口“从龙”入关,辽沈地区呈现出居民寥寥、地旷人稀的局面。为了充实人口、开垦大片荒地,清朝廷于顺治十年(1653)颁布了“辽东招民开垦令”:“辽东招民开垦,至百名者文授知县,武授守备;六十名以上,文授州同、州判,武授千总。五十名以上,文授县丞、主簿,武授百总。招民数多者,每百名加一级。所招民每名口给月粮一斗,每地一晌给种六升,每百名给牛二十只。”[1]卷23,1按照此例,能够招集100人以上并率之前往辽东地区者,即可作一县之长。招民人数不足一百者,亦可获得低于知县的官衔,即所谓“招民授官例”。然而,关于授官例的实施,除了浙江义乌人陈达德及其子于顺治十一年将140家民户招至辽阳从而充任其县令一例,史料并无其他直接记载。那么,我们应当如何研究招垦授官例实施期间(顺治十年至康熙七年),盛京地区各县知县是否因招民而授其职呢?这就需要参见其他史料。

一、清初科举、除授等制度与辽沈历任官员充任知县资格的问题

《大清会典》、《会典则例》等文献中所含的关于科举考试及官职除授制度为我们的研究提供了重要线索。康熙七年工科给事中李宗孔提请“以后招民应授之官,照各项年份循次录用”[2]314,可知在此之前辽东地区招民所授官职不按年份轮授而为实授。换言之,移民招头有充当知县的优先权,但若无招民人数至百名者,只得以常规渠道选授各县知县。而通过常规除授法获得此官职的前提是要有足够的学业成绩与科举地位。因此接下来我们应该去探讨的是辽东各县历任知县有无任职资格。

在《辽阳州志》、《盛京通志》等史料中陈达德未被录入辽阳县历任知县名单,这极有可能是因为其到县两月即卒于官的缘故。关于其子陈瞻远的科举地位,相关史料记录的是“生员”[3]735。生员,即秀才,谓已考入府、州、县学,但尚未参加或没有通过乡试的学员。由此科举资历除授知县等正七品官位是不合规定的。因此如上文所言,陈达德除授知县乃因招民之功。如果顺治十年至康熙七年辽东地区各知县的科举地位也不过如此,我们可否认为他们是因招民授官例而充任其职的呢?然而据地方志记载,陈瞻远是辽沈地区知县中唯一仅有生员资格的事例,其他人员均为进士、举人或贡生。根据《钦定大清会典事例》记载:“外县知县:由进士、举人、贡生、教习兼除”[4]卷18,9。可见具备这三种资格者,均可选授知县官职。然而,《会典事例》为光绪年间编撰,离所分析事件的时代较远,另外此记录是总结性质,并未有更具体地记述相关规定。而康熙年间修纂的《大清会典》则记载进士、举人等科举地位较高的考中者,都可除授知县。相比之下贡生的情况较为复杂。顺治年间:“凡贡监生,旧例,监期满日,咨部,分拨各衙门历事一年。廷试分三等:上上卷以推官、知县用;上卷以通判用;中卷以州同、州判用。顺治十一年提准:愿应乡试者,呈部注册。十四年议准:上卷以知县用;中卷以州同、州判、县丞用。十五年谕:贡监考职,每百名取正印八人,余俱除州县佐贰等官。[...]康熙元年提准:以州同、州判、县丞用。停止分拨历事,监期满日咨部考职。”[5]297顺治初年,各贡监生廷试成绩优异者,可以知县录用。也就是说,部分贡生能够获得知县官位。而十五年,这一比例又大幅降低,在一百名贡生中,仅取其8%除授知县,其余均以佐贰官用。这是一次过渡性改革。到了康熙元年,朝廷彻底取消了贡生除授知县等正印官之例。由此看来,顺治十五年前科举身份为贡生者是有资格到辽东地区充任知县的;顺治十五年至康熙元年的贡生或许有,但可能性很小;自康熙元年起,则应该没有了。

康熙朝《会典》成书于康熙二十九年,记录着满清统治尚不稳定的顺治至康熙初期的规定,而在这种政局不稳定,法律法规尚未完善的情况下,破格破例现象发生的可能性自然较大。故此,在把康熙《会典》中所含的相关信息与辽沈史料间进行对比从而继续进一步的讨论之前,有必要去参考较为成熟的乾隆年间《清会典》与《会典则例》以确定二者与清初版本无根本上的差别。

根据乾隆《钦定大清会典》可知进士、举人均可选授知县,并且汉人进士又以授知县之职为主[6](64)。而关于贡生有下一段记载:“凡贡监考职[...]入选者复试,恩、拔、副榜贡生分三等录用:一等以州同用,二等以州判用,三等以县丞用。捐贡监生分二等录用:一等以主薄用,二等以吏目用。”[6]65根据考试的结果不同类别的贡生可获得州级或县级官职,但其中并无正印官,因此自然也无除授知县者。根据《钦定大清会典则例》又得知,贡生在国子监肄业期满后,或使充教职、或充任州同、州判、县丞、主薄、吏目等官职。《会典则例》记载此程序之处带有“旧历”或“原例”二字,说明这一法规是在清初至雍正年间实施的,但关于顺康年间的规定未加以细分[7](卷10,8-10。总体来看,乾隆年间的《大清会典》和《会典则例》与康熙朝版《大清会典》记载相符,大致情况是顺治年间最优秀的贡生有资格充任官职,而从康熙初年起却只能充当佐贰官。由此我们对招民授官例实施年间的辽东官员是否有资格任职仍然是存在疑点的。原因有三个方面。其一,除了由科举身份除授官衔之外,中国历代都实行升官制度,这便开启了获得知县官职的众多渠道。根据《会典事例》记载,共有22个官位可升为知县[4]卷18,9-10。因此,不排除一些辽东地区知县是贡生出身,先在他地任他职后升至知县。其二,康熙元年取消由贡生除授知县之例,但此次改革是否为追溯性尚未可知。也就是说无法知道在康熙元年前已考取贡生者,是否仍有资格充任知县。其三,在康熙七年停止招民授官例后的十几年中仍有不少贡生出身者在辽东地区担任知县。既然此时贡生出身已无资格,而又无法通过招民而授官,那么这一情况又是如何出现的呢?可见在缺乏资历完备人选时,朝廷只得降低备选条件,在贡生中择优录取。总之,清代五朝《会典》未能提供足够信息资料以确定招民授官例的具体实施情况。因此我们还有必要从其他史料中寻找更多线索。本文之所以分析以上史料主要出于如下考虑,如果能够确定按照当年的法律这些人并无资格充任知县,那么就可以得出结论,他们是由于招民开垦令而选授官位的可能性较大;反之,如果他们确有担任知县的资格,那么招民授官例的实施情况更可质疑。两种结果都会让我们分析招垦令的角度产生较大的变化。而“资格不确定”这一实际研究结果让我们必须要去寻找更多的记载与信息,从而进一步研究授官例实施问题。

二、招民授官例的一个“反例”——锦县知县孔阴桧

康熙年间修纂的辽沈地区地方志书的“职官志”、“官师志”,其记载时间段主要都在顺治十五年后,距招垦例的颁布最少也有数年之久。其记载方式又颇为简略,通常情况下只不过是辽沈各州县历任官员名单而已,只有关于陈达德父子的内容例外。康熙《辽阳州志》职官志[3]735和《清实录》[8]654等其他文献史料分别记载及印证了陈达德父子招140家民户前往辽阳县定居,并分别担任辽阳县前两任知县之事。该情况发生于招垦令颁布的第二年,因此可推理《辽阳州志》的编修者之所以要详细地记录它是出于向中央政府交代新颁法令已加以实施的考虑。因此对于招民授官例实施的研究困难较大。不过,仔细挖掘盛京区域地方志书即能发现《开原县志》关于其历任官吏记载得相对详细。其中首任知县孔阴桧一条为我们的研究提供了重要讯息:“山东曲阜县人,至圣裔。由锦县调任开原,于康熙四年正月到任。其时招民尚未到县,始经一月,遂坐锦县事,降大名府东明县县丞。”[3]2468可见孔阴桧的仕途与其招民成绩是密切相关的。首先,孔阴桧是由锦县调任开原,所以,要想了解他的背景,务必去参看《锦县志》中相关记载:“山东曲阜县人,进士,康熙元年任,三年调开原县。”[3]2375据《盛京通志》记载,孔阴桧的科举地位应是举人而非进士[9]卷14,45。根据《曲阜县志》所载“[明崇祯]壬午科有孔衍桧,锦县知县”[10](卷42,9)得知应以《盛京通志》所标“举人”为准。从上述《曲阜县志》记载又得知,孔阴桧中乡试于明崇祯壬午年,即1642年,也就是说,自中举人之年至到任锦县之时经过二十年之久,加之从《曲阜县志》中关于其他人物记录来看,此文献不记载官吏仕途全部职位,只记载最后所任官职,可推理孔阴桧不是没有可能通过升任获得锦县知县一职。其到任锦县后约三年,由于当地所产生的一些矛盾,朝廷决定让锦州八旗佐领兼任锦县知县而将孔阴桧调任开原:“刘文亮,汉军镶黄旗人。顺治十五年袭父承义佐领,仍驻锦州招民。十八年设府州县,康熙元年以孔允桧知锦县事。邑人以文亮父子久莅兹土并有惠泽不忍他属,凡讼狱者,犹奔控于文亮,曰:非刘青天不能决。府尹徐继炜以闻。朝命以文亮带佐领衔兼知锦县而调孔允桧于开原。”[11]688-689虽然史料关于孔阴桧在锦县有无招民业绩没有直接例证,但根据记载若其招民甚众则不可能出现百姓“邑人以刘文亮久莅兹土并有惠泽而不忍他属”的情况,因此本地众百姓主要应为刘氏父子招民之功。康熙四年,孔阴桧调到开原任知县。然而,历经一月,招民尚未到县,遂遭受贬谪前往他地充任县丞官。总之,有着“至圣裔”高贵身份及“举人”科举头衔的孔阴桧未必是因招民有功而选授辽沈地区知县,但肯定是由于招民失败而被降职,是可谓招民授官令的“反例”。

关于开原县第二任知县何金序,在咸丰《开原县志》中有如下记载:“顺治甲午副榜。康熙四年选授开原知县。莅任之日城邑邱墟,居民寥寥,侨居石塔寺。是岁九月奉新例,招民一千四百户,流徒入籍者五百户。”[12]卷6,10-11何金序是康熙四年四月到任开原,而根据以上记载他“是岁九月”才开始广招民人。而其招民事业又是在康熙八年初见成效,因为康熙七年开原县新增人丁均为刑部拨去的罪犯徙民[13]135。据《盛京通志》又得知辽东新招民人为三年起科[9]卷17,2,因此康熙八年起科新丁应是康熙五年到县的,这也就是说,何招徕的第一波新民是在其上任的第二年到达开原的。总之,孔阴桧除授锦县知县后招民不达标而被贬谪;何金序则到任后约半年开始招民,后因招民业绩出色在开原留任十二年之久[3]2468。由此可以看出,辽沈地区某些知县未必是招徕了一定数量的新民即授其官,而是到任后以招民为第一要务。

三、辽沈知县户籍所在地地方志书关于其人所载信息的总结与分析

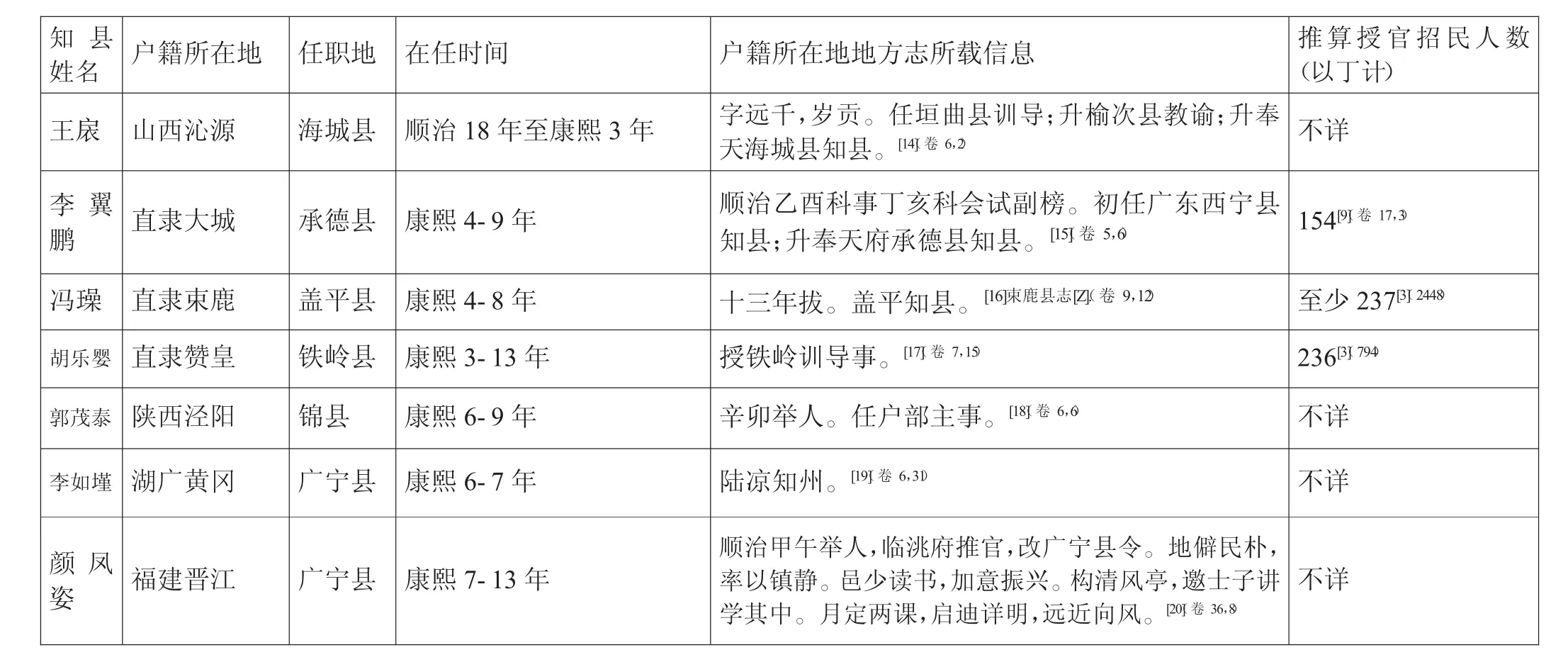

虽然我们例证了清代“招民保官”的事实,但并非完全否定“招民授官”的存在。那么关于辽东地区其他官员的信息还有哪些文献可为线索呢?由于这些官员都具备贡生以上资历,因此其户籍所在地《地方志》的“选举志”中能查到一些相关讯息。然而,并非所有辽东地区知县都被记录到这一类文献中,另外,有些人物虽然材料中有所提及,但所提供的信息并不丰富,未必载有辽东地区地方志未言之事。为此,我们筛选出较有价值的信息进行总结并逐一加以分析(见表1)。

王扆,海城县第二任知县。据康熙《盛京通志》载,在其上任后三年,海城县无新增人丁[9]卷17,3。另外,从《沁源县志》中记载看,王扆由岁贡除授垣曲县训导后经历二度升官(也就是常规的授官方式)而仕至海城县知县。由此推知,王扆因招民之功而任海城知县的可能性极小。与此人情况相似者还有海城第四任知县赵文炳,在其到任三年后海城县亦无人丁增加记录。因此与王扆一样,赵文炳以招民获得此职是不太可能的。关于海城县首任知县王全忠,《奉天通志》有如下一段记载:“顺治十年设海城县,以全忠为县令。时民治初设,百废待兴,全忠创建衙署,开拓城基并修学宫,兴文教,敦风俗,劝农桑,劳来安集,厥功甚着。”[21]3226尽管当时的海城县“民治初设,百废待兴”,但对于其“名宦”王全忠的记载中并无“招民”二字。由此看来,海城是辽沈各州县中招民需求相对不太紧迫的地区。这是由于海城县位于辽东西南部,毗邻渤海,气候比较温和,是盛京区域中较为宜居的一县,对移民吸引力较大。康熙初年海城及其附近便成为盛京地区唯一“人多地少”的区域,以致于康熙二年奉天府尹徐继伟上奏朝廷言:“海城、牛庄等处安插新民,民多地少。查各蒙古头目移居边外。有遗下熟地。又马厂地方官马已经移养,弃地亦多。请分给新民。得旨:马厂地准给民垦种。”[2]134。若言民治初设时海城不必急于招民,那么民署机构设立后十年左右,县境已形成了较大的人口压力,人口增多反而由好事转为忧患,故招民更不可能成为治理者的重要任务。王扆等人任海城知县的时间刚好在康熙二年(1662)前后,因此,进一步印证他们因招民而授官的可能性几乎没有。

表1

康熙三年(1663),在辽东添设承德、盖平、铁岭、开原四县,并立承德为京县。京县,即京城管辖内的县,有了作为陪都盛京京县的承德后,全国共有大兴、宛平及承德三个京县,前两个属顺天府,承德属奉天府。京县地位高于外县,其官员品级亦高于外县官员。其知县为正六品官,比外县知县的正七品高一级。招民授官例所授最高官衔为普通知县,所以,严格意义上讲,京县知县为非招垦授官令可授予的官职。据乾隆《钦定会典则例》“京县知县系正六品,例由该府尹于所属知县内简选升补”[7]卷8,40,但在康熙初期的辽东,除了海城一处,所有其他县署刚刚建立,辽阳县又升为州,所以要想在所属知县中选拔京县知县,没有什么选择余地,于是只得从他处调来官员。既然要从外地调人承担知县重任,若按照招民授官例选授此职不亦可谓一举两得吗?正因如此本文亦将京县知县李翼鹏列入表格加以分析。

从《盛京通志》中记载来看,李翼鹏的招民人数是达标的。康熙四年(1664)将辽阳旧管人丁188丁拨于承德县。这些人为“拨民”而非招民;但康熙五年(1665)承德县新增154丁不是从他处调往承德的,又因承德县为康熙三年(1663)所设,康熙四、五年的拨民与招民不可能按常例三年后起科,而是到县本年起科[9]卷17,3。故此,康熙五年(1665)到承德县的这波新民应为李知县所招徕的。然而,从其户籍地方志的记载又得知,他出身“会试副榜”,地位高于举人,并且曾担任广东西宁县知县,在任期间作出了突出贡献[15]卷5,6,其后升为承德县知县。史料中关于其在承德县的功绩记载中,均未言招民之功。这也就是说,他由外县知县升为京县知县,基本是按照一般的升官途径。由此可见,其因招民之功而选授官职是不太可能的。

盖平县第二任知县冯璪到任后三年招民为237,这一准确记载在史料中较为难得。此外,康熙四年(1664)尚有151新丁亦应为冯知县所招(故表一中言“至少237”)。而且,其户籍所在地方志又未有记录其在任盖平县令前曾担任其他官职。那么,冯璪以招民获得知县官衔的可能性是否大于上文所述的其他人呢?问题是,他到任盖平前是否曾在他处充他职,我们是无法确定的。某些关内地方志书关于官吏、学员的记载不比辽沈地区的同类文献详细,不记载各个人员的职业生涯,只记录其仕途最终所至官职。譬如,关于以上表格中的郭茂泰与李如墐两名知县,我们根据《锦县志》[3]2375与《广宁县志》[3]2405得知他们分别担任过锦县与广宁县知县,但在其户籍地方志并无相关记录,而只载有其后来升补之职(郭茂泰与李如墐分别仕至户部主事与陆凉知州)。另外,冯璪是顺治十三年拔贡,从获得此资格至到任盖平县的时间过了足足九年,所以他极有可能在这段时间曾经担任其他官职之后升为盖平县知县。

《晋江县志》关于颜凤姿所载信息较为丰富:顺治七年考中举人,后来选授临洮府推官,在该职被废后改任盖平知县。推官一职在《清会典》中未标注品级,因为早在康熙六年就已被清廷废黜。根据明代官制记载各府推官为正七品,与清代外县知县同。此外从《清实录》中“添设奉天府府丞、治中、通判、推官……改广宁为府。添设通判、推官、经历”[2]185我们可推理推官品级低于通判,高于经历。根据《钦定大清会典》各府通判、经历分别为正六品、正八品官,故此推官应是正七品。所以史料中说颜凤姿调于盖平作知县属“改任”而非“升任”。然而无论“改任”或是“升任”,都与招民无关。颜凤姿到任盖平时,“地僻民朴”、“邑少读书”,而新任知县的主要贡献是建学延师、振兴文风。既然当时盖平县需要着手处理问题是文化与教育,可见充实其人口已经没有那么重要了。

铁岭县首任知县胡乐婴的情况与上文所述者存在较大的差别。从史料记载得知其在招民方面有突出的贡献。根据《铁岭县志》,其在任期间招民情况可总结如下[3]794:

表2

《奉天通志》又载:“时民户甚少,惟驻防旗籍壮丁千余家,乃广招徕,代筹生计,始有繁盛气象”[21]3227。另外,《赞皇县志》所载“授铁岭训导”无疑是错误的,因为铁岭县训导是康熙二十三年才设立的[9]卷14,11。仔细推敲记载的字句,说的是“授”铁岭训导,不是“升”,亦不是“改”。此文献记载贡生的仕途有“授某官”、“升某官”以及“授某官”后“升某官”之别,可见胡乐婴是直接由拔贡除授铁岭县的官职而非属升任改任等情况。《赞皇县志》的编修者很可能对他被选授何等官位不很清楚,于是就填写了贡生出身的人员最常充任的官衔,即训导。总之,胡乐婴有杰出的招民贡献,是直接由贡生除授铁岭县某一官职,基本非通过常规渠道充任此官;再加之,康熙七年刑部发往盛京男丁共1658丁,分拨铁岭者有493人。另据《铁岭县志》,当年铁岭县新增729人丁,除刑部所拨还剩下236人。这些应当是知县胡乐婴于康熙三年招到铁岭县的,所以其到任铁岭后约三年的新增人数也达标。由此足以认为,辽东招民授官例实施期间,胡乐婴因招民授其官的可能性最大。可是,这又并不等于说可以确定他是招垦令实施的实例。只不过是说,那些非招民授官的证据在他身上没体现而已。

综上所述,招民授官例实施年间辽沈各县知县,有的因科举地位较高被授予知县,有的是由他处改任或升任。某些“名宦”任职功绩中也并无“招民”记载。虽然尚有孔阴桧等可证明招民授官实施的“反例”。又有胡乐婴、何金序等以招民授其官可能性较大者。但这种实例少,且无足够的例证可确定其授官情况。实际情况是盛京地区大部分知县并非以招民选授其职,而是以其他较为常规的途径任职。因此笔者认为辽东招民开垦令相关的招民授官例其实并没有严格地、规律性地实施。

[1]盛京通志[Z].乾隆元年版.早稻田大学图书馆藏本,1852.

[2]清实录:第四册——圣祖仁皇帝实录(一)[M].影印版.北京:中华书局,1985.

[3]辽海丛书[M].沈阳:辽沈书社,1985.《盛京通志》除外,本文所参考其他康熙年间辽沈地区地方志书均为《辽海丛书》所含版本.关于孔阴桧的名字,史书存在争议。因他在辽沈地区所任的第一职为锦县知县,故本文将以康熙《锦县志》所载的孔阴桧为准。

[4]钦定大清会典事例[Z].搜韵网古籍影印史部电子版,sou-yun. com/eBookIndex.aspx.

[5]伊桑阿,等.大清会典:康熙朝[M].台北:文海出版社,1992.

[6]钦定大清会典:钦定四库全书第六一九册[Z].台北:台湾商务印书馆,出版时间不详.

[7]钦定大清会典则例:钦定四库全书第六七〇册[Z].台北:台湾商务印书馆,出版时间不详.

[8]清实录:第三册——世祖章皇帝实录[M].影印本.北京:中华书局,1985.

[9]盛京通志[Z].康熙二十三年版.京都大学图书馆藏本,1684.

[10]《曲阜县志》,乾隆三十九年版,哈佛大学燕京学院图书馆藏本,1922.

[11]王文藻,陆善格.辽宁省锦县志[M].民国九年石印本.台北:成文出版社,1974.

[12]开原县志[Z].咸丰七年版.哈佛大学燕京学院汉和图书馆藏本,1939.

[13]杨余练,等.清代东北史[M].辽宁教育出版社,1991.

[14]沁源县志[Z].雍正八年版,哈佛大学燕京学院图书馆藏本,1931.

[15]大城县志[Z].康熙三十年版,哈佛大学燕京学院汉和图书馆藏影印本,1940.

[16]束鹿县志[Z].乾隆二十七年版,哈佛大学燕京学院图书馆藏本,1929.

[17]赞皇县志[Z].乾隆十六年版,哈佛大学燕京学院汉和图书馆藏影印本,1988.

[18]泾阳县志[Z].乾隆四十三年版,哈佛大学燕京学院汉和图书馆藏本.

[19]黄冈县志[Z].道光二十八年版,哈佛大学燕京学院汉和图书馆藏本.

[20]晋江县志[Z].道光版,维基百科中国哲学书电子化计划电子版,ctext.org/searchbooks

[21]王树楠,等.奉天通志[M].沈阳:沈阳文史丛书编辑委员会出版,1983.

Implementation of the Edict for Repopulation and Wasteland Cultivation of Liaodong During Early Qing Dynasty and relative doubts

SEPE Agostino

(University of Naples"L'Orientale",Naples 80134,Italy)

In order to repopulate Southern Manchuria and restore its land economy,in 1653 Shunzhi Emperor of Qing dynasty issued the Edict for Repopulation and Wasteland Cultivation of Liaodong,which established the conferral of bureaucratic titles to whomever successfully summoned more than 100 people to the territory.Despite the importance of such a policy, though,only one case of implementation is accounted in local historical documents.Fortunately enough,other sources,such as Qing Huidian and annals from other provinces provide useful information about Liaodong's officials.Basing on these data, it is possible to analyze the application of the edict and raise doubts about its regularity and strictness.

Liao-Shen territory;people summoning;conferral of bureaucratic offices;county magistrate

K249.2

A

2017-05-14

SepeAgostino,意大利那不勒斯东方大学博士研究生,研究方向为清代东北史.

10.16565/j.cnki.1006-7744.2017.15.31