鸮文化鉴赏

2017-08-28顾万发

□ 顾万发

鸮文化鉴赏

□ 顾万发

红山文化勾云形玉器内涵新论——鸮文化鉴赏之四

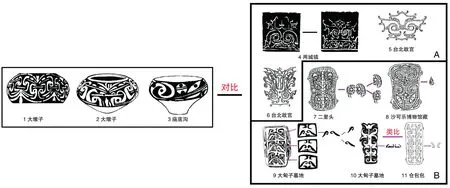

图一

图二

图三

图四:1

图四:3

图四:3 附

图四:4

图四注:

1.晚期所谓的“金乌负日”说,最早的考古材料就是来自高庙文化这类太阳大气光象神鸟(一般是取形于凤头鹰、凤头蜂鹰或凤头鹰雕。图四:2:a、b、d-g),图四:3:b-e是良渚文化、大汶口文化、三星堆文化中的与“金乌负日”有关的图像;

2.我们看这类神鸟所负太阳是圆形的,这圆形的太阳再拟人及拟物(高庙文化的獠牙真太阳或幻日神有人的成分,因为其獠牙一般在嘴角,这样的造型,符合人的特征;也只有把獠牙置于嘴角才使得人更像虎,因为虎有嘴裂,但是人没有。戏曲獠牙戏中将獠牙置于嘴角动作也是这个意义),所以圆形的面就变成了神面。但是有时,为单纯突出神的嘴巴及獠牙等,未表达圆形太阳或神面的轮廓。对于表现拟人及拟物的圆形太阳神,只有神面,并未表现其身(或是动物身或是人身或综合人物之身),这其实容易理解,如同我们现在绘制太阳的卡通画时,将其画成个老爷爷的脸,没人会强调这是绘错了或绘制不完整,因为太阳最为重要的物理特征是圆形,拟人及拟物的太阳神以圆形脸进行头面表现很自然。再进一步,以所拟人拟物之主要特征来代替完整面的素材,在高庙文化中也是较多发现的。凌家滩文化太阳大气光象神鸟(图四:2:c)更为特殊,其把两侧的标识幻日的猪以侧面表现,并与翅膀在构图上艺术拟合。以所拟人拟物的侧面或其突出特征的侧面(高庙文化中世纪是一半)表现被表现对象,在高庙文化幻日表现形式中非常多见(图四:2:d)。

3.有的简化的太阳神面两侧有典型的羽翼(图四:2:f、g),一般认为好像是太阳有翅膀了,但是从高庙文化的总体材料看,这类图像实际是完整神鸟负太阳图像(图四:2:a、b、d)的简省。

我们一般认为,有翼神是该神模仿或本身就是各类性质的飞鸟,或具备有关飞鸟的神力,其与一物负一物还是不一样的。当然,太阳本身形象按照苏美尔的太阳神像看,可以是有翼的,这类有翼者与高庙文化以来的对于太阳与鸟关联的认知虽然有相同的地方,但是关于其中鸟与太阳的逻辑关系显然不一致,且暂不说其来源的太阳大气光象是否相同等问题了。

4.综合地看,高庙文化的这类无鸟首的神面应视为是神鸟负太阳的简化(图四:2:e显然是过渡形式),而不应视为是有翼太阳。凌家滩神鸟与猪的拟鸟形的组合说明中国古代很早就存在不同物类可以组合成整体上的一物了,这为讨论良渚文化神人兽面纹、九连墩鸟喙“蹲踞式”玉人提供了难得的参照素材;这也告诉我们,不同神物的组合若单独存在,是可以增添的(适当增添肢体就像凌家滩这种神鸟,单独的话,神鸟应该有翅膀),良渚文化神人兽面纹,应该可以认为是神人与神兽的融合,神兽双腿(虽是神兽肢体,但是颇类鸮的腿足)充当了神人的双腿,神兽部分异形地充当了或更确切地说在保持自身一定完整性的同时拟合了神人的部分身体,其相对独立又相对统一的风格与九连墩鸟喙玉人之上的鸟足虎形兽之腿足又作为神人的腿足情况类似。在构形方面,也同商代饕餮的龙形角、西周时期玉人常见的具有龙形肢、龙形头发等情况类似(参阅图四:4)。

5.红山文化的玉鸮中,正视一般展翅的较多(图四:2:g、l、m),展翅明显的较少(图四:2:k),勾云形玉器应该属于展翅明显者,当然从图四:1可以看出,红山文化玉器中的展翅明显的造型与鸮的实际正视展翅明显者还不完全一样。

6.具体到勾云形玉器,其显然可以视为是有翼的,尤其其四翼与良渚文化负太阳神鸟(很可能较多的是黑卷尾之类)非常相似。若勾云形玉器中心不是鸮等鸟类而是拟人或拟物的话,则讨论起来就容易多了,因为很有可能是高庙文化那类省略鸟首的鸟负太阳神面的构图,但是恰恰勾云形玉器四翼中心是鸮的正视或侧视的面盘(多以眼睛或及喙代表),若理解为省略鸟首的鸟负太阳神面的构图,则为鸟负鸮的构图了,这显然不符合常规思维,因为鸮本来就能飞,何劳别的鸟呢?即使按照高庙文化太阳大气光象神鸟的方式可以这么解读,也有些不通。因此我们认为勾云形玉器的构图与高庙文化、良渚文化负太阳神鸟有一定联系(主要是四翼),但是又有明显区别。如果把勾云形玉器与良渚文化负太阳神鸟及高庙文化负太阳凤头鹰等凤头鸟类比较的话,似乎其更接近良渚文化。单就构图而言,似乎其相当于良渚文化这类神鸟去掉首尾,中间的太阳换成鸮面。实际上勾云形玉器只是在四翼的设计上与良渚文化类似,因为一定姿态的鸮之翅膀造型,也可以设计为从内侧正视的展开的翅膀,即与良渚文化负太阳大气光象神鸟的四翼为以俯视鸟的翅膀角度而设计的方式类似。良渚文化弗利尔玉璧坛台内有关神鸟的造型,尤其是其头部造型表明其是俯视图,而勾云形玉器出现单个“旋符”的情况表明其只能是鸮的侧面效果,即勾云形玉器包括正视翼羽、正面鸮面及侧视翼羽、侧视鸮面两类。整个龙山时代,正视展翅神鸟侧视首者常见,昂首者少见,正视者基本不见。勾云形玉器中的鸮首之所以较多见正面者,这与鸮面盘的本身利于正面观察的生物特征有关,而其他鹰、雕等鸟类正视展翅则不易于正视观察鸟面。

图四:3:d是三星堆遗址出土的具有明确四翼形的人面鸟神,其位于枝头,明确应与太阳鸟有关联(三星堆文化艺术品保留很多早期,尤其是新石器时代的风格,像一些面具,有与龙山时代神面之“介”字形冠类似的造型,有的铜面具则有龙山神人常见的以羽翼纹表现的耳,有的面具和铜人头顶呈现V形或有类似装饰造型,是典型的红山文化鸮人风格,与郑州商城出土的商代二里岗文化陶簋残片上的龙所食“蹲踞式”并具有鸮似V首巫人特征相类似);图四:3:e是大汶口文化背壶,呈现为鸟的造型,其身的彩绘图像为明显的负太阳大气光象的四翼鸟形(彩绘太阳大气光象神鸟的鸟尾与背壶所代表的鸟尾相契合)。所有这些图像表明四翼羽的表现方式是有一定数量和传承的。

图四:3附注:

2.该太阳大气光象神鸟整体造型基本符合太阳高度角约为11°左右时的视觉造型,不过鸟尾及其附近之羽的组合造型严格意义上呼应的太阳高度角应小于10°,所以这一图像的绘制的精细度略弱。这一方面应该有绘制科学性的问题,另一方面也可能是为了更拟形鸟的造型,就像鸟首与太阳22°晕上切弧的呼应并不严格一样(良渚文化弗利尔玉璧坛台内刻画的太阳大气光象神鸟及南京六合程桥羊角山崧泽文化陶纺轮上的太阳大气光象神人之鸟首,与太阳22°晕上切弧等太阳大气光象呼应较为严谨)。

图五:1 旋符对比图

图五:2牛河梁龙、鸟玉雕

图五注:

仰韶文化中的这类“旋目”是带旋臂即旋形光气的太阳或太阳光气的结点,多数时候充当鱼神之目,而河姆渡文化、良渚文化、红山文化、大汶口文化中的所有或多数这类“旋目纹”,实际不是鱼神之目,因为这些文化这类图像基本都是只读阳纹的;仰韶文化或其他文化中仰韶文化风格的这类“旋目纹”是单独作为一条鱼的鱼目的,两个相邻的“旋目纹”不应视为是可以组成一个神面的;不过非常特殊的是有两个旋臂的“旋目”形图形,从大汶口文化有关图像看,有少量确实可以充当幻日(从良渚文化神怪面看,其具有红山文化风格的卵圆形目也可以充当幻日。注意良渚文化神人兽面纹中,神兽之目是来自红山文化具有明确鸮特征的所谓“玉猪龙”之鸮目的,也包括鸮的眼盘外侧)。另,牛河梁出土的一件红山文化龙鸟玉雕(图五:2),其中的龙、鸟眼睛附近的羽纹表明其可能具有与鸮有关的特征;综合地看,仰韶文化中的所谓“旋目”与龙山时代鸮面神之目似乎造型较为相似,但实际上不是一回事,鸮面神之目不宜视为是带旋臂的圆形,两者一与太阳或太阳光气的结点有关,一为鸮面之目及其面盘的纹路组合。

总注:

1.勾云形玉器的类型,学术界已有诸多详尽讨论。然我认为其中多于4个羽翅或4个羽翅不遵循近似X形的螺旋结构者,除了改制等原因者外,应视为非红山文化玉器,更确切地说应为赝品。

2.关于红山文化勾云形玉器的内涵,有的学者认为与鸮有关,这是非常有见地的观点。较早提出这一观点的应该是柏岳先生,他在《对勾云形王佩为“玉眼”说的商榷——兼谈红山文化玉器的命名问题》(《中国文物报》2001年8月15日)一文中认为:勾云形器这种玉器“虽然比较抽象,但其头部、翅膀、尾部都十分明显,令人一看就是一鸮类玉鸟。这说明它原本是鸟形佩饰,不是特殊造型的神目”。孙荣华先生在《鸟崇拜与良渚文化神人兽面纹》(《东方博物》2004年2月第十辑)一文中认为,红山文化勾云形玉器为鸮,良渚文化的神人兽面纹,取象于鸮这一神鸟。田广林先生认为勾云形玉器中对称的羽翅为引颈而鸣的鸟,至于为何鸮面神有这类“装饰”,应与寓意其有特殊的飞行能力有关(田广林:《红山文化“勾云形玉佩”的再解读》,《北方文物》2005年第2期)。徐强先生认为勾云形玉器中对称的羽翅就是翅膀,所谓的“牙齿”实际是猫头鹰的尾羽(徐强:《红山文化古玉精华》,蓝天出版社,2004年)。叶舒宪等先生对此类观点基本表示赞成并作了更为细致的讨论和学术衍生(叶舒宪、祖晓伟:《红山文化“勾云形玉佩”为“鸮形玉器”说橐玄鸟原型的图像学探源续篇》,《民族艺术》2009年第4期)。

3.我们认为:

(1)把勾云形玉器与鸮联系是难能可贵的,再与龙山时代的神奇图像联系也是非常难得的,因为这类问题多年来未能有新的具有一定说服力的学术创见。

(2)红山文化勾云形玉器中的“单旋符”是什么?认为勾云形玉器与鸮关联的学者显然多认为实际是鸮目,也有少数人认为是龙。这一问题较为复杂,我们认为,勾云形玉器中的“单旋符”与仰韶文化彩陶及崧泽文化、良渚文化图案中有一个旋臂的“单旋符”不一样。首先是两者的造型有区别:勾云形玉器中的“单旋符”之旋臂一定是外端宽,其他文化中的“单旋符”基本是外端窄;其次是,其他文化中的“单旋符”往往表示的是太阳或太阳光气的结点及其散发的光气,在仰韶文化的彩陶中,由于多数彩绘纳入了鱼形从而基本是地纹和阳纹同读,所以其还表示鱼的眼睛,并且与鱼构成一组阴阳。而红山文化中的这类“单旋符”,可以确切地说就是鸮的眼睛与其面盘上由眼睛周围向下慢慢延伸出的弧形面羽纹路带的组合;有两个“单旋符”的勾云形玉器,其两个特殊的“单旋符”显然是下面的鸮面盘,只有一个“单旋符”的勾云形玉器,显然这个“单旋符”表示的是鸮目及鸮面盘的侧面。

(3)无论是一个或是两个“单旋符”的勾云形玉器,其四周都有四个对称的羽翅纹,我认为那显然是表示鸮之羽翼的;常规情况下,鸮的一侧的翅膀应该绘制为连续体,不会绘制为两个单元。这是为什么呢?如我们对于时代相近的良渚文化一类对应太阳大气光象的多为来自黑卷尾类神鸟的造型有所了解的话,则问题可以迎刃而解(参阅图四:3)。原来鸟类翅膀的羽翅中的初级飞羽、覆羽等的主要方向与中级、三级飞羽、大覆羽、肩羽等的主要方向是不同的,总的来说前者与后者是相反的,因此设计的时候,可以简化设计为两个大概对称或完全对称的造型。当然事实上这两部分是不会分离的,古人这么设计主要还是从方向一致与否的角度找到两部分可以设计为不连贯的依据。这一设计方式在鸟的尾巴造型上也常出现,有的鸟尾不是剪刀形的,但是由于鸟尾羽翅两侧方向不同,所以也可以设计为剪刀形。

不过我认为鸮面盘四周之所以这样设计四个对称羽翼纹最为重要的人文原因,应该和良渚文化类似,即四个有方向性的羽翅纹组成两个螺旋S形,而这一造型恰好可以和太阳大气光象中的海内克弧高度呼应。把太阳大气光象拟为鸟类,旱在高庙文化就已有诸多考古学材料发现,尤其是不少图案中有表示海内克弧的部分。除良渚文化所述四个单元组成羽翼的神鸟背有太阳22°晕及其中的菱形真太阳之图像证据外,六合区程桥镇羊角山遗址出土的崧泽文化“陶纺轮”上的“蹲踞式”太阳大气光象鸟首神人更是确切无疑的论据。

(4)我们看有的勾云形玉器上,位于两侧上下居中位置还有平行双横线造型设计,并且面盘两侧与双横线造型连接处为尖首形,这两者恰与真太阳横向幻日环及幻日环上的幻日相对应,这更说明了勾云形玉器四翼设计方式的文化内涵。

(5)复杂勾云形玉器中心那个“牙齿”形,实际不是牙齿,而是鸮的鼻、喙。从太阳大气光象与勾云形玉器的宏观对比看,其可以对应于太阳20°-50°左右太阳高度角下的太阳22°晕的下切弧。我们常说的鸮面的两个菱形,一个在额头,另一个在面中,一般是指与喙根连接的赘肉在面羽背景下的造型。有的喙根和鼻赘组合也类似菱形,但是综合地看还是前者最为适宜和标准。我们这样判断,基于的理由是:

a.从本文所示的复杂双“单旋符”勾云形玉器看,中间那个“牙齿”形若上端包括鸮的鼻赘在面羽背景下的造型,则其不在面中尤其明显不在横向的幻日环上,这显然与良渚文化中传自红山文化的龙纹鼻子上的菱形与高庙文化、崧泽文化中常见菱形太阳(有时不是特别的规整,有时附近还有其他太阳大气光象或太阳光气)互相融合的情况不符(良渚文化龙纹鼻子上的菱形或“亚”形,实际是菱形变体,来自鸮,赵宝沟文化可能出现过这类菱形)。良渚文化龙纹之首还包括鸮目、鸮面盘部分或及簇羽等内容,这类龙首鼻子中的菱形与崧泽文化中的菱形太阳纹融合,因此该类龙纹也更明确地成为太阳神或幻日神的象征,良渚文化中出现龙纹和神兽纹融合的现象更利于说明这一问题。龙山时代诸多玉人首又融合了与太阳相联系的鹰、雕的羽翼纹,这些羽翼纹融合了自高庙文化、河姆渡文化、大汶口文化、崧泽文化就已出现的以羽翅元素构图的与太阳柱及其附属光气有关的图像,并使其位于头顶,或位于脑后的羽翼纹之上。这类龙山时代神面纹之中蕴含着丰富的太阳大气光象构形,有不少应该与较为完备的太阳大气光象宏观呼应。我曾认为良渚文化神人兽面纹统一于太阳大气光象,现在看来应该理解为神人神兽都可与太阳大气光象关联更为确切。另外良渚文化中的龙首纹、龙山时代的各类羽翼饰神面,一旦运用与太阳关联的菱形或獠牙神兽,从高庙文化负獠牙神的凤头鹰、凤头蜂鹰或凤头鹰雕、红山文化的四翼勾云形玉器与太阳大气关联的确切情况看,他们都应与太阳关联,只不过有的被视为传说或神谱中的某些角色罢了。

b.我们前文已经强调,鸮的鼻子上的这一菱形,传承到良渚文化具有猪嘴、鸮面盘(只是一部分,其他同)、鸮目或最早来自高庙文化的神虎豹四獠牙等特征的龙首上,并和崧泽文化中的菱形太阳有所融合。常州新岗崧泽文化太阳大气光象神猪说明生物特征与太阳大气光象是可以拟合的。当然鸮面的两个菱形,又正好与太阳大气光象中的真太阳菱形及太阳22°晕上端切弧中有时会较为明显显示的菱形光块可以拟合,常州新岗崧泽文化陶猪应是确切的证据。该陶猪着“太阳大气光象”之盛装,不像是常见的把“牺牲”打扮一下的装束,应是豨韦氏一类神话中的太阳猪神,其面部也有类似鸮的两个近似菱形造型,其像鸮一样能够与太阳大气光象拟合,另崧泽文化这件国宝级陶猪周身图案表明其融合了更多的具体太阳大气光象。

(6)我们的观点中有一个关键问题需要进一步予以说明,那就是争论不休的关于勾云形玉器中的“牙齿”问题。我们认为那不是牙齿,更不是尾羽,其中的“牙齿”分为两类:

第一类∶单独由瓦纹制作技术造成的。我们看有关勾云形玉器,有的瓦纹在末端不完整,所以不会出现“牙齿”。还出现在同一件勾云形玉器上瓦纹完整则有“牙齿”否则则无的现象;注意从红山文化看,完整瓦纹造成的分歧,不一定是其表示对象真正具有分歧造型,认清这一条对于探讨红山文化玉器是非常重要的;

第二类∶即中心的那个“牙齿”。这类造型有分歧特征,显然由完整瓦纹技术是可以促成之的。另一方面,由于整个造型还同时拟合太阳大气光象,所以具有两个“单旋符”的勾云形玉器的这一分歧特征正好与一定高度角下太阳22°晕下切弧造型拟形。我们说其不是“牙齿”还有一些证据∶像为何勾云形玉器眼睛上端还有这类“分歧”式造型,难道也是牙齿不成?有的只有一个“单旋符”的勾云形玉器,四羽翅及“单旋符”末端竟然也有不少分歧式造型,这显然不是牙齿。“单旋符”勾云形玉器中心的那个“牙齿”实际属于“单旋符”的一端,两个“单旋符”的勾云形玉器中各个“单旋符”一端也是“牙齿”形,两个“单旋符”的复杂勾云形玉器中心的那个“牙齿”则不隶属于两个“单旋符”中任何一个“单旋符”的一端。另外尤为重要的是,羽翼的一端由于瓦纹造成的“牙齿”与中间的“单旋符”一端的弧形封口线带两端由于瓦纹造成的“牙齿”之一有借用的现象,像图一:1-5。这是需要特别予以提出的;

(7)勾云形玉器的整个造型为鸮,鸮的具体表现内容包括鸮的四羽翼、鸮的双目、鸮面盘上的弧形纹路带,有时在相当于两耳的位置(多数鸮的两耳位置高低不一,但是大概在同一水平)有圭首形造型,圭首形两侧还有大概呈横方向的造型。关于圭首造型,我们认为其拟合幻日的视觉造型,呈现横方向的造型,则应视为鸮的羽翼中方向近似介于中间的羽翅,古人如此设计中间方向羽翅的目的之一是为了拟合幻日环,并从而让整个勾云形玉器更全面地与较为丰富的太阳大气光象拟合;另外,选择在耳朵位置体现幻日及幻日环,也有悠久的文化传承。高庙文化不少器耳、良渚文化马桥遗址特殊陶杯耳、商周时期器物把手经常出现太阳、神鸟负八角形太阳、鹰鸮、龙“食”鸟首、“蹲踞式”(这类姿态考古中发现很多,可以分为几类,具体内涵不尽相同,但是无论如何,我们认为其首先是仿照鸟形的)神人等图案或造型,而这些元素均有与太阳有关的内涵;那么勾云形玉器表示的是鸮的什么状态呢?这是大家提到较多的一个问题。我们知道,仰韶文化的所谓“人面鱼纹”,我曾提出其实际是鱼头正视图加上鱼身的俯视及尾巴的侧视图之综合。龙山时代的鹰、雕神鸟常见为正视展翅侧首和少量昂首状的。苏美尔的光明太阳神曾被描述为圆形及无首鹰鸟相组合的造型,中国高庙文化出现过代表太阳的獠牙神兽面四周为有鸟首或无鸟首的凤头鹰、凤头蜂鹰或凤头鹰雕之羽翼纹素材。由此可见一种物类各部分的表现形式可以综合不同的透视角度。但是这种方式有时属于变形艺术设计有时又不是,即有时看似由多个透视角度形成的一个物像的构图,不是基于一种表现的变形艺术,而是与该物运动中的一个姿态相符或大致相符,勾云形玉器表现的鸮造型中有可能有这类因素。图四:1:a、d、e的鸮,基本动作是头较低,展翅位于两侧,其中图四:1:a、d是鸮以与人的视觉水平近似时候降落的样子,图四:1:e是人仰视头较低的鸮的样子,这两者图像中更突出的是鸮面和羽翅,从艺术的角度可以简化为面及羽翼。当然把勾云形玉器中的羽翼和鸮面组合的透视角度集于一身的鸮的动作在实际中较少,并且玉器本身透视关系与所述鸮的姿态还是有些许差异的。勾云形玉器所代表的鸮,从考古发现看其面有两种:一为正视,一为侧视,不过这两类的羽翼都是正视的。这样的玉鸮大概可与图四:1:a、d、e鸮的姿态较为接近。

我认为红山文化勾云形玉器表达的含义与太阳有关,还有一些重要论据,兹举两例:

其一:苏达勒嘎查曾出土一件非常特殊的勾云形玉器,在勾云形玉器两侧有两个特殊的造型,学术界至今未能识别其为何物。我认为其实际是神兽首(该勾云形玉器一侧神兽首上下端还有特殊造型,有可能是龙身和凤头羽似造型,当然也有可能是对应幻日环的造型)的造型。从相关图示看,该勾云形玉器神兽首与仙坛庙鸮耳鸮目猪嘴龙、那斯台鸮耳(实际应是鸮面盘或及簇羽,其他同)鸮目龙、牛河梁扬子鳄鼻子扬子鳄眼及鸮面盘纹路带、鸟冠羽龙、东山嘴鸮耳菱形目及具有猪似嘴的龙(也有些类似扬子鳄头。查海遗址出土有鳄鱼图案和鳄鱼头石龙,兴隆洼遗址出土有猪首石头陶片龙,猪与鳄鱼一样喜水,猪首又类似扬子鳄头。从这些方面看猪头和扬子鳄头在当时可能可以互替)之首均有部分相似之处,尤其其整个头部与东山嘴鸮耳类猪嘴龙、仙坛庙一类良渚文化早期玉龙龙首轮廓非常相似。从庄桥坟良渚文化有关材料看,之所以如此设计,还同时是由于认为气化的太阳也可以比拟为蛇龙形所致。龙蛇既然可以比拟为太阳,那应该也可以比拟幻日。从高庙文化中的真太阳和幻日均可用菱形、八角形或虎豹獠牙表达,河姆渡、崧泽文化中真太阳、幻日均可用猪表达等之类的情况看,这样的认知是有一定的考古材料作参照证据的。牛河梁遗址曾经出土过相背的玦形兽面龙、官井头良渚文化早期冠形器上的鸮耳鸮目龙首应该也是表达真太阳两侧幻日的。于此,我们认为苏达勒嘎查这件珍贵的勾云形玉器两侧的龙应该是表示“运输和象征”真太阳两侧的幻日的。其与东山嘴双头龙、玦形鸮耳龙等影响了良渚文化早期玉龙的出现。

其二:中间为真太阳两侧为幻日或幻日神兽的构图,在“高庙—河姆渡文化综合体”中就已出现,在中国三代以前的美术中也均有反映太阳大气光象奇异构形的诸多素材。商周时期,饕餮两侧有时会有龙或凤鸟等,其中不少应视为是真太阳和幻日的拟神物化。

4.红山文化勾云形玉器与鸮有关,从论证中又发现红山文化大量的所谓“玉猪龙”,除三星他拉玉龙确实有猪嘴、东拐棒子沟C形龙有猪嘴、东山嘴双龙头可能有猪的造型成分外,其他所谓“玉猪龙”造型中的所谓“猪耳”其实是鸮面盘纹路带或及鸮的簇羽组合,双目实际是鸮目,至于呈现的C形或玦形,则应是拟合龙蛇之身的,当然还同时可以与太阳造型拟合,石家河文化团鸟、浙江省博物馆所藏良渚文化陶罐上的C形鸟、山东龙山文化身为蛇形之鸟之所以采取如此造型可能也是这类原因。

5.有学者认为红山文化勾云形玉器之中的“旋符”与仰韶文化及大汶口文化中的“旋目符”有关(王仁湘:《中国史前“旋目”神面图像认读》,《文物》2000年第3期),我们认为两者不是一回事。仰韶文化中的“旋符”既有单个旋臂的“单旋符”也有两个旋臂的“双旋符”,不过这些旋符的旋臂与红山文化勾云形玉器中的“旋符”有一个重要区别:勾云形玉器之“旋符”一端宽,与眼睛相连接的一端窄,但是所述彩陶中的“旋符”没有这一特征,即使有也是绘制和构图问题,没有实际意义。红山文化勾云形玉器中的“旋符”承上所述,其是鸮目及附近的鸮之面盘的纹路带或面羽颜色带的自然造型,这显然与彩陶中的“旋符”不同。良渚文化中,鸮之卵圆形目有时会作为太阳神兽两侧幻日的造型,这表明鸮目可以和太阳予以关联,但是这仍然不能说明勾云形玉器之“旋符”与所述彩陶中的“旋符”意义一致,因为至少两者的旋臂无法关联。一为太阳旋出的光气或太阳节点发出的光气,或为幻日(我们在山东省博物馆发现,大汶口文化一件鸟形背壶上有一圆形和两侧的双旋臂S形,这显然应理解为神鸟与太阳大气光象关联的题材,其中的圆形为真太阳,S形为幻日),一为鸮的面盘面羽的纹路带。顺此言明,仰韶文化中的“旋符”同时还充当鱼的眼睛。当然从高庙文化、河姆渡文化、崧泽文化、良渚文化、大汶口文化、红山文化以来一类刻画的或彩绘的斜向轴对称图案,与仰韶文化中的这类图案构图方式类似,但是由于仰韶文化彩陶中融入了鱼元素,造成了仰韶文化绝大多数彩陶地纹与阳纹同读(马家窑文化多数彩陶读法与之类似),而所述其他文化中的有“旋符”彩绘则基本只读阳纹(参阅图五)。

我们已论证,红山文化勾云形玉器中的“旋符”造型是拟合鸮的生物特征的,其旋符宽端与喙前的面羽纹路界线非常近似;另外,我们还发现二里头文化最早发掘出土的那件牌饰“鸮目旋符”之宽端不对应鸮的喙前的面羽纹路界线,而对应鸮目、鸮喙侧面的纹路带。这就是说两者均对应鸮的面部纹路带,但是具体对应的部分还是有所区别;同时我们发现,无论是勾云形玉器的“旋符”还是二里头文化这件牌饰中的“旋符”,其造型均拟合高庙文化以来的一种羽翼纹形状,这是我们应该特别予以关注的。其实龙山文化、石家河文化等诸多神面的“眼睛旋符”(注意类似陶寺出土具有石家河文化风格的一类玉人面部的镂孔造型,是构成不同羽翼纹部分边界线条的集中区域,不过是中间的空间融合了眼睛。另我们这里所谓的“眼睛旋符”不包括我们常说的龙山时代的“双旋符眼睛”,因为这类造型显然都是鸮目及其面盘纹路带的组合)、花地嘴遗址所出“新砦期”朱砂绘神面的“眼睛旋符”,旋符造型中均拟合了高庙文化以来(主要指尾端为刀形的羽翼)或龙山时代以来(主要指刀形、卷首刀形或曰旋形的羽翼)的羽翼纹造型,它们在具体神面图像中充当眉或双目附近的面羽;实际上我们在此可以明确提出,龙山时代绝大多数我们经常所说的石家河文化、龙山文化神面或有关玉器的基本构图元素,实际就是羽翼纹,而且基本为两类:一类首为刀形,一类为卷首形或曰旋形。我们还可以看到这两类羽翼纹在神面或相关玉璜等玉器中经常呈现组合状态;其实以相同或相类的构图元素有机构成神物,早在良渚文化神人神兽构图中就明显体现了(其构图元素基本为旋形太阳光气或表示太阳光气的羽翼),在三代的所谓饕餮中也表现明显;

从论述中可以看到,这些眼睛有羽翼旋符的设计方法最早来自于红山文化,更确切地说来自鸮形或曰勾云形玉器。确认为鸮目之面羽纹路带造型,从红山文化勾云形玉鸮神及二里头文化有关鸮神牌饰看,一般宽端下垂明显。而龙山时代及新砦期诸多神面之目的羽翼宽端较为平或略倾斜,有的还很像是眉的造型。龙山时代有的神面之有旋符之目的羽翼宽端下垂明显,但其宽端的方向不同,位置与红山文化勾云形玉鸮神“旋符”所表现的鸮目及面盘纹路带也不一致。不过综合地看,龙山时代、新砦期有关神面的“旋符之目”多数还应是鸮目特征,只不过其中的羽翼纹对应鸮面盘的具体位置不一定相同罢了。当然不排除有的神面“旋符之目”的羽翼纹设计技术上来自红山文化风格的传承,但是表现的不一定是鸮的特征,也有可能是鹰、人或其综合特征。

6.若我们的论证,我们认为红山文化勾云形玉器与太阳有关,并且基本是鸮的面盘(包括侧面与正面)与正视四翼的造型,有的还附带表现幻日几何造型、幻日环或幻日神兽。古人把鸮融入精神信仰、太阳崇拜,主要有以下几方面原因:

(1)鸮非常神秘,在晚上经常出现,目光锐利,利于引路,利于引导灵魂走向神圣之境。

(2)同时从《诗经》等文献看,西周前的鸮,常与鹰、隼一样,预示勇猛和胜利吉祥。这与鸮的勇武及常常在晚上出现的习性有关(类似军队常常需要晚上行军)。《淮南子·说林训》中记载“鸮可以避兵”应是这类信仰的衍生。

(3)多数鸮主要是黄昏和黎明时出现,这易于被认为是迎送太阳的神物。

(4)鸮也是鸟,鸟类天空翱翔,卵生,是古代被神化的主要物类。

(5)鸮之面盘及目的组合与“单旋符”太阳可以较好地拟形,不过两者来源明显不一,只是在与太阳的关联上两者可以参照。

(6)鸮在红山文化中应该还有保护神的角色和功能。牛河梁第16地点M4∶1中,贵族神巫首有一回首神鸟,不少学者认为是凤,实际非也,其应是鸮。从其面盘、面羽等围绕眼睛的特征看(注意,红山文化勾云形玉器之鸮目与大概是面盘范围的有关纹路带组合可以描述为“单旋符”。考虑到一个方向眼角或眼眶的话,鸮目整体是可以视为水滴形的或曰卵形的,红山文化玦形兽面龙之双目连同附近部分眼盘纹也呈现为水滴形。注意这与三星他拉玉龙之水滴形目不一样,其为尖端向上向外,显然应视为鸟类目的一种表示法),与红山文化玦形龙一样,不可能是别的鸟类(从其脖子造型看,也有可能采纳了一些天鹅的特征。其反首卧的造型也颇类似天鹅。这也许是古人综合造神的具体体现。另鸮也可以反首,最多达到270°,不过鸮的脖子短,不会有该玉器表现得那么明显,除非是造型走形的原因使然),该鸮反首静卧,非常安静,应是守卫在死者身边的,未闭目则又说明其是时刻在警惕着。

(7)在红山文化阶段存在着熊神话女神、牛神话女神及其他丰产女神信仰(整个欧亚大陆到日本,早期像库库泰尼文化、特里波耶文化、绳纹时代文化都存在这一信仰,红山文化女神和雌牲动物崇拜即属于其中的一种)。红山文化的勾云形鸮神玉器中的太阳大气光象内涵表明,其时应该还有太阳神信仰。对于这一以鸮表现的太阳神,叶舒宪等学者在上述文章中认为,从整个欧亚鸮神话和日本天照大神神话传说的角度看,红山文化勾云形玉器之鸮的内涵之一是太阳女神的象征。

日本神话中的“天照大神”大概从中世纪以后逐渐转为男性。另,不少神话中的创世神等具有女性色彩,有的还同时具有阴阳特征。禹州洪山庙、庙底沟等遗址仰韶文化彩陶中,有关彩绘符号明确说明太阳与鸟(可能包括鸮)及男性有关,卞家山遗址良渚文化有关刻画符号也表明,当地的人们认为太阳与男性有关。仰韶文化、良渚文化与红山文化都有一定的文化往来,他们相互之间对于太阳性别的认识有可能互相影响。马家窑文化中有关鸮的彩绘位于鱼身与鱼身之间,显然表明其与太阳有关,也表明当时的鸮与阳性太阳有关。同时中国古代关于鸟类及太阳的性别认识基本是阳性的,从这个角度看,红山文化勾云形玉鸮的内涵之一也可能象征的是阳性的太阳。

7.我们在诸多文章中阐明,红山文化勾云形玉器与三代饕餮纹有密切关系,尤其是二里岗时期的诸多饕餮纹与勾云形玉器的四翼及面组合这一结构和具体特征非常相似。红山文化虽然距离三代久远,但是红山文化的诸多元素,尤其是鸮文化元素非常广泛地传承下去了,像龙山时代的诸多神人、新砦遗址陶器盖上的神面(具有鸮的特征及神兽特征)、花地嘴朱砂绘神面(其中一个神面有明显的鸮之喙、嘴特征,并融合了神兽的特征)、夏家店下层彩绘神面(不少神兽同时具有明显的鸮特征)、二里头等文化中的牌饰(其中不少神面同时具有鸮的特征,像其中被不少学者视为狗或狗熊耳朵的造型,实际与鸮的面盘纹路带及簇羽有关)等等,所以我们在三代尤其是商代饕餮纹中发现诸多与勾云形玉器非常相关的素材就是非常正常的了,并且我们可以确切地说,三代饕餮纹总的来说,多具有鸮文化元素,像常说的数量众多的一类饕餮似乎无颚,实际上就是受到鸮的喙、嘴、喙的前面面羽纹路带的生物造型影响,只不过饕餮后来将鸮之有关造型的嘴、颚等造型渐渐地与神兽之嘴鼻的生物造型进行了整合,使得鸮的特征逐渐不明显了。

龙山文化拟人化鸮神面新论——鸮文化鉴赏之五

图一

图二

注:

1.从上海刀的图像结构看,去掉嘴之后的图一:1:A与图一:3、4、6构图非常相似,这说明图一:1逻辑上是在图一:3、4、6基础上的进一步拟人化;

2.图3之何东圭,从拓片及有关线图均看不到其有类似图一:1的嘴,并且其与图一:1:A非常相似,这更利于说明鸮神面的拟人化过程;

3.由于拟人的嘴巴的出现,使得图一:1:A中的喙、嘴或及面盘下端的相关纹路带的性质发生变化,从而转变为神面附饰,到了图二神面,其下颚以下的羽翼纹已不容易看到颚的特征了;

4.图一:4、5、6虽然具有明确的鸮的生物特征,但是已经有所拟人化,这是应该予以强调的;

5.从拟人化进程的逻辑坐标看,图一:1与图一:2非常相似,都是通过在鸮面上出现人形嘴巴从而进一步拟人化的。关于图一:2的讨论类似对于图一:1的讨论,此不赘述。

花地嘴、新砦出土特殊神面纹及相关问题新论——鸮文化鉴赏之六

图一

图二

图三

图五

图六

注:

1.花地嘴朱砂绘神面,我们已有相关专业文章讨论过。最早我们曾经简单的论其为“阴阳神祖”;又曾经从太阳大气光象的角度论其为与幻日呼应的神祖;

2.从图一看,花地嘴朱砂绘神面之一(图一:3)与台北故宫两件玉器中的“旋目”神面(图一:1、2)一样,显然都具备了鸮的喙及嘴的一些特征;

3.图一之1的台北故宫玉器中,两个主神面之一为鸮神(该鸮神的喙、部分嘴及面盘明显。当然到了二里头文化时期,具有鸮的部分特征的一些神物面造型的双颚弯曲明显,几乎可以视为包括了鸮的下颚或神物的下颚,所以三代的饕餮神兽有的看着似乎无下颚,实际多数已包括了下颚,只不过为了表现其嘴符合鸮的一些特征,才多为两颚展开形;同时这些饕餮的一半为典型的龙形,并且原来弯曲的颚显然成为由饕餮一半而成的龙形之颚,并且该类龙有明显的上下颚),该鸮神头戴顶为“介”字形的羽冠,即与高庙文化以来的太阳大气光象及太阳光气的造型组合契合,又呼应鸮的冠羽、簇羽的特征,也是当时太阳或与之有关联神面的常见“装束”。另一个主神为鹰神,喙、鼻赘、项羽刻画细致准确,身前有由羽翼纹组成的拟合太阳大气光象及太阳光气的尖顶造型(注意这类神鸟本身呼应太阳大气光象,从高庙文化以来,这类太阳大气光象神鸟的身前常出现以神兽、菱形等表现的真太阳,而所述的有羽翼纹组合的尖顶造型本质上包括真太阳的太阳光柱及相关光气,因此这类尖顶图像与真太阳类图像是可以相契合的。当然我们必须看到这类尖顶图像无目,因此不是明确的拟人、拟动物或两者兼而有之的那类真太阳神面),既呼应其羽又显示其神圣,这类造型在小屯出土石家河文化鹰形笄、南阳麒麟岗汉墓出土石家河文化(或常说的后石家河文化,其他同)鹰形玉佩、商代妇好墓出土商代鸟形玉佩身上也曾有这类发现(图二)。另外羊舌村出土有一件具有典型石家河文化风格的玉人(图二:5),其冠的造型,不少人认为是飞鸟,实际非也,其只不过是刀形羽翼和旋形羽翼组合的“介”字形冠罢了。它与本文所述小屯鹰形笄身的图像、图一:1鹰神身的图像(图二:4)等高度近似;

4.图一:1中主图案为鹰神和鸮神。叶舒宪先生曾经认为(《红山文化“勾云形玉器”为“鸮形玉牌”说——玄鸟原型的图像学探源续编》,《民族艺术》2009年第3期):“玉圭的一面是头向上方的鹰形,另一面的漩涡眼形象则为头向下方的猫头鹰。这里面蕴含着一正一反的对应原理,来自有关生命女神或再生女神的神话观念:鸟女神白昼化身为鹰,那是代表宇宙阳面的鸟类之王;夜晚化身为鸮,那是代表宇宙阴面的鸟类之王。鹰头向上,鸮首向下,象征昼夜交替和生命的轮转再生能量。作为象征王权的神圣礼器,鹰纹圭实为鹰鸮纹圭,所以需要重新命名才更加符合其两面造型的实际情况。”识别出龙山文化这类玉器图像中的鸮元素是非常具有创见和难得的。对此问题我们予以补充:

(1)这类图像场景中的鸮实际已经高度神化,有明确的“介”字形冠;

(2)这类图像中的鹰整体造型较为写实,但是有的鹰之身前有羽翼纹组成的与太阳具有特殊内涵关联的图像,说明这类较为写实的鸟类具有神性;

(3)鸮神首之“介”字形冠、鹰身前之尖顶图像,都说明其与太阳有关联:一个象征和运输晚上的太阳。这可以与卜辞中商人重视的早晚宾日的现象联系;

(4)图一:1、2之鸮神面之目,不少学者称之为“涡纹眼”,有的还把其与鸮目可以旋转的特征关联。我们认为这样的设计实际主要是拟形鸮的面盘尤其是其面部的纹路带特征使然;

(5)王仁湘先生曾经认为(《中国史前“旋目”神面图像认读》,《文物》2000年第3期):

仰韶文化中的旋纹为“旋目”,并把它与图一:1、2中的鸮目联系,认为他们都属于“旋目神”。这是对不同时代特殊图像的一种非常视角的观察,非常新颖。经过慎重研判,我们认为两者不是一回事(详见上文讨论);

(6)龙山时代这类鸮元素和鹰元素,拟人化的话是女性还是男性呢?我们认为,鹰类神对应于白天的太阳意象,鸮类神对应于晚上的太阳意象,渐渐地可能衍生出阴阳的概念,并有可能与一系列氏族神话中的神祖等予以关联。

5.从图一:2看,其主图像为鸮神和獠牙神人面,图一:1的主图像为鸮神、鹰神组合。这里对这类组合问题略作讨论:

(1)嘴巴具有一定拟人特征的獠牙神人面,在高庙文化中可以充当真太阳神和幻日神(一般应是22°幻日神,有时还充当46°幻日神等),到了良渚文化时期,是象征真太阳的神物所具有的特征。于是我们可以认为龙山时代这类獠牙神人应该是与太阳有关的神人。

(2)考古发现这类獠牙神人有单独出现的,也有与无獠牙神人一组的(其中无獠牙的神人有的有人的嘴巴,有的是戴“介”字形冠的鸮面者);我们还发现一例单面神人的冠上出现另一个神人面者,这一冠中的神人为“臣”字形目的神人;我们还发现两城镇玉圭两面主图像神人均具有鸮面风格,不过一个鸮目、面盘、喙等较为完备,另一个虽然有鸮的部分面盘特征和鸮目,但是却有较为典型的人的嘴巴;我们还发现有鹰鸟位于“披肩发之神人首”、位于獠牙神人首、位于虎首、位于具有鹰鸟身的神人首或位于常见石家河文化无獠牙神人首的;还发现鹰鸟与典型鸮面神人为玉器两面主图像的、鹰鸟与一般石家河文化常见神人首为玉器两面主图像的;上海博物馆也藏有一件玉人头,鹰鸟位于神人头背后;河南博物院原藏现上海博物馆所藏的一件石家河文化风格的玉人首上有一回首鸟;在台北故宫所藏龙山文化玉圭上的除了主图像外,在上下的线带或侧面还有一些神面;何东圭上的两个神面位于同一面上(一为类似上海刀上面一个神面的造型,一为龙山时代较为特殊的一类由卷首羽翼纹和刀形首羽翼纹组合成的神面);美国史密森宁研究院所藏一件龙山时代玉人首更为特殊,其有双面,一面有獠牙,一面没有,有獠牙者的冠中有一旋目鸮面神人;

(3)獠牙神或神人在高庙文化中表示真太阳神或幻日神,在良渚文化中獠牙神兽显然也与太阳有关联。在这两个文化中这类獠牙神所关联的太阳并未强调是白天还是晚上的太阳,因此可以认为是整个时段的太阳神;于此则龙山时代单个玉器獠牙神可能与整个时段的太阳呼应;对于鸮面神像组的獠牙神而言,可能其中的獠牙者相应于白天的太阳;芝加哥美术馆所藏龙山时代的无獠牙单独玉人首可能也对应整个时段的太阳;从鹰鸟位于虎首的材料和鹰鸟位于神人首的情况看,石家河文化玉虎可以代替神人呼应太阳,从史密森宁研究院所藏另一件双面神人(一有獠牙,一无)下端为石家河文化虎形这一材料看,虎也可以作为与太阳呼应神人的工具;台湾故宫所藏龙山文化玉圭同面上的神面应有一定的呼应关系;其中主图像呼应主太阳,线带内的神面应是亚太阳的造型,线带两侧的神面或图像呼应亚太阳的亚幻日,主图像神面耳朵附近的鸮神面可能呼应真太阳两侧的幻日;溧阳圭神面主图像位于玉圭两面,应呼应常说的白天和晚上的太阳,各神面下还有一小型神鸟,可能呼应白天及晚上的亚太阳;何东圭上的两个神面位于同一面,其中的神面在别的玉器中都是作为主图像而存在(有的位于另一神面头后,像河南博物馆原藏龙山文化玉人,仍然可以视为是主图像),但是何东圭两个神面下面一个与上海刀上一个神面及两城镇玉圭上一个神面非常相似的那个神面位于一框内,而从溧阳圭看,这类框内的图像有可能对应亚太阳,再考虑到同样造型者充当的角色可以不同(龙山时代的“长发披肩者”首部可以有鹰鸟,显然像石家河文化一般的神人或虎一样,与整个时段的真太阳可以呼应,但是有的“长发披肩者”却是对应幻日的或亚幻日的),虽然都可与太阳大气光象关联,因此何东圭玉器上的这两个图像上端者应该呼应整个时段的真太阳,下端的则呼应亚太阳;对于像史密森宁研究院所藏双面玉人之重獠牙者冠中的神人,可以理解为是呼应整个时段的太阳(其为旋符目,应该是鸮的特征,鸮神面一般对应晚上的太阳,似乎与呼应整个时段太阳的判断不符,不过从两城镇玉圭两面的神人都具有鸮特征而言,其实也存在鸮在有些时候对应白天太阳的认知。这一方面可能是不严格的区分使然,另一方面也可能是古人认识到有的鸮在白天也有活动的情况使然),因为龙山时代诸多石家河文化类神人之冠的造型可以呼应太阳光柱及相关光气或大气光象的造型,则位于其中的神人自然就呼应真太阳。沙可乐所藏另一件单面獠牙神人之冠中的“臣”字形目神人也应呼应真太阳;

(4)注意本文所谓的主图像中呼应白天及晚上的太阳者,若都为具有一定的拟人形(包括带“介”字形冠者),可能还与阴阳有关,更确切地说可能还和有关神话中的阴阳神祖有联系;

6.图一:1、2中的主图像,基本都是以羽翼纹作为主要构图元素的,图一:1、2中线带中的神像也是由羽翼纹作为主要构图元素的。这类构图元素主要有刀形及卷首刀形两大类,龙山时代诸多石家河文化神像无不是以这类羽翼的排列组合作为主要元素来进行构形和构图的。以羽翼构形或构图的风格早在河姆渡文化、良渚文化中就非常多见,龙山文化以后的夏家店下层文化彩绘神面、二里头等文化中的鸮或鸮融合神兽之图像、三代的饕餮均具有这类艺术设计特征。