这些群体是怎么“制造”出来的

2017-08-24石勇

石勇

有的人成功了,但已经透支了很多心理能量,内心实际上相当疲惫,而且被嵌入不断变幻的利益结构中根本没有确定性,其利益和命运都受到整个大社会结构的影响。他要能够继续玩下去,就很难去直面真实自我,只能让假自我去获得抚慰,获得庇护,似乎还能获得什么神秘力量去应对一切。

在“朝阳区生活着30万仁波切”传言流行的那段时间里,我认识了一个供养活佛的成功人士。他是一家大公司的霸道总裁。

作为失败人士,我不和土豪交朋友,但有时,霸道总裁也会给我打个电话—我作为情绪垃圾桶的功能还是有的,偶尔也帮他分析一下中国社会的变化。

在一次聊天中,霸道总裁眼神迷蒙地对我说:“你也信一下吧!”

我问:“我为什么要去信这个呢?”

他好像对我的身份突然恢复了记忆,说:“哦,也是”。

在霸道总裁身上,我看到了一种由政治-社会-经济结构所决定的不确定性,他的理性能力没办法控制这种不确定性,因此在内心里有一种无力感和害怕失去什么的焦虑。消除这种焦虑的办法就是把某个自我依附到一个好像具有神秘力量和高逼格的东西那儿。在这里他好像获得了庇护和终极的启示。因此,他“心理逻辑”地不是金主,就是“国学”中神秘主义的信徒。

通过他,职业的敏感让我发现某些中产上层以上的人群,对具有一点神秘主义和好像有点高逼格的东西—无论是佛教、灵修、道教修行还是什么—有一种强烈的偏好。那些在世俗中最精明、占有欲最强、最势利的人恰恰最喜欢说“放下”、“淡定”、“智慧”,一个个好像修炼得超凡入圣。这是一个很有意思的现象,每当坐在那些精神境界极高的大师、上师们的粉丝面前,甚至让我不太适应。

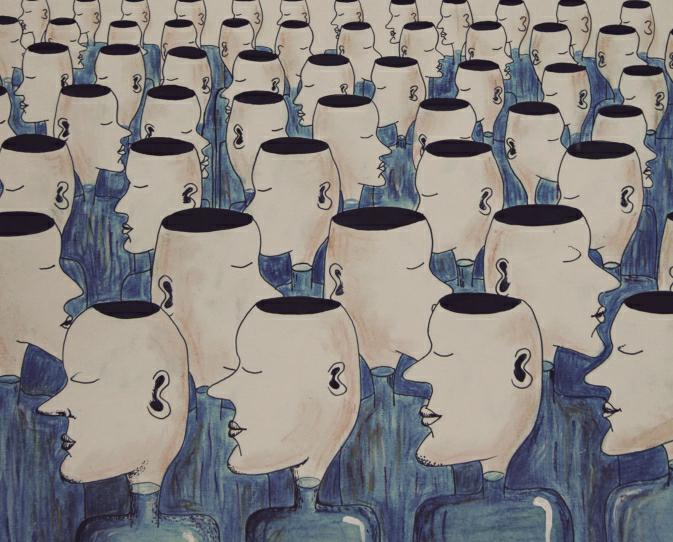

放眼开去,在供佛的金主,身心灵,修道群体之外,这个社会还有很多吸引人注目的群体,比如爱狗者、广场舞大妈、游戏玩家、“键盘爱国人士”、失意者、心灵鸡汤群体、成功学鸡血群体、营销号的“中华田园女权”群体……我第一次产生了一种陌生感:这些人显然不是“自然”地产生的,那么是怎么“制造”出来的?

无论是社会学还是心理学,其传统视角都没有去追问这样一个发生逻辑层面的原因,或没有进入社会运作的规则和人心深处。而认真地想,我被吓了一跳。

路线图

在和霸道总裁的交流中,我可以确定:如果政治-社会-经济结构具备确定性,或他的理性能力足以让他获得确定性,那么他并不需要在心理上找一个庇护所,更不需要逃到某个神秘体系和好像拥有什么法力的人那儿去寻找什么神秘力量。

在这个时候,神秘力量显然是一种功能。它是帮一个结构里所产生的问题收拾残局的。这个结构所产生的那些问题以人的心理焦虑体现出来。它不算是擦屁股但一定极大的缓解了这个结构的负面效应。而且它也不仅仅是收拾残局的角色,还有自己的独特的存在价值,比如能给霸道总裁们一种在社会价值排序中处于中上端的身份的认同。信这个东西,对于霸道总裁们是一种“身份建构”。它还是很有逼格的,如果是信心灵鸡汤,去打成功学鸡血,那就很low了。因为从社会身份上看,喝心灵鸡汤的群体主要是文化程度不高的社会中下层,打成功学鸡血的则是“吊丝”的标志。

从这个意义上,传说中的“朝阳区生活着30万仁波切”(已被辟谣)虽然夸张,可从政治-社会-经济结构这个背景和富裕人群的心理需求上看,这种传言的流行就可以理解。

我想先梳理一个有类似心理的富人群体产生的逻辑路线图:政治-社会-经济结构→人的心理后果→消除或缓解这种心理后果的心理市場→作为市场主体的神秘大师出现→群体的产生。

从这个逻辑路线图我得出了一个结论:正如马克思所说的经济基础决定上层建筑一样,跟心理需求有关的任何观念上的东西,也由社会基础所决定。换句话说,在逻辑发生学的意义上,神秘大师们背后的那套观念体系、禅修、身心灵、心灵鸡汤、成功学鸡血、爱狗等等,都是产生在社会运作的规则、秩序之后。

推而广之,原始宗教是产生在人的组织能力无以抵御大自然,大家害怕大自然之后;成建制的宗教是产生阶级社会出现了很多社会问题之后。它们的功能是消除害怕,是获得补偿,是获得一种现实没办法提供的希望,所以不可能和人在自然中的生存,社会产生阶级时同时产生,时间上必然有一个滞后的过程,因为从功能上它们就是对人和社会的存在所产生问题的一种精神上的解决方案。

我发现这和一般所讲的“文化”是不一样的。“文化”在时间上当然也可能产生在社会运作的规则、秩序已经确定了之后,但它并不是或不全是为了解决规则、秩序所产生的那些问题(社会问题和心理问题),而是提升人的存在的一种自然活动,正如古人所说:“情动于中,而形于言;言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”

如果文化不是这么自然,不是这么具有提升所有人的存在层次的公共性,而是服务于维持一个由某些利益集团所操纵的规则、秩序,是为了他们的利益才创造出这么一套观念体系来,那就应该叫“意识形态”之类了。马克思在这方面有深刻的洞见,指出了它的虚假性,也是不自然。

心理后果

“社会基础”是什么意思呢?我认为有两个层面。

第一个层面是维持一个社会能够存在的各种规则、秩序、观念。比如一个社会的法律制度、道德规则,如果大家都不认同,不遵守,这个社会就没办法玩下去,很可能回到“人对人是狼”的自然状态。这些规则、秩序、观念是维护社会存在所必需的,所有人都受益—尽管既得利益者最有能力搭便车,受益更多。

弗洛伊德已经揭示过,这是一个社会的“文明”的标志。要维护这样的一个社会存在,就必然要对人的那些攻击性的本能进行压抑。一个人是不可能在社会中想干嘛就干嘛的,因为有他人存在,他人的自由、幸福、安全像自己的自由、安全、幸福一样重要。对于这种压抑,是必要的压抑,美国哲学家马尔库塞在阐释弗洛伊德的理论时叫“基本压抑”。

我们可以说,这种“基本压抑”在道德上是合理的,不会导致人性的扭曲和心理问题的产生。但它确实也会产生一个问题:如果把出口堵死了,人的攻击性往哪儿合理地发泄?于是,就需要社会有一个配套,提供一个出口,体育竞技这类的社会活动就产生了,它们就是让人合理地发泄攻击性,而且还提高了人的身体素质。

很难说这些维护社会存在的规则、秩序、观念产生了什么样的社会成本。因此,除了像体育竞技这类活动提供出口对“基本压抑”的补偿、升华外,我们看不到还有其他的功能来收拾残局。

不过“社会基础”还有第二个层面。

这个层面就是规则、秩序、观念不是为了维护社会存在,而是为了维护一个社会中既得利益者的利益和社会位置,从利益食物链、心理食物链、审美价值链上维护一个等级结构。这个时候,这些规则、秩序、观念显然伤害到了既失利益者的心理和利益。从道德上看,这是不对的。这种不对会被我们正常的心灵所体验到。说不定它会驱使一个人不认同甚至反抗这些规则、秩序、观念。所以,要维护既得利益者的利益和社会位置,只是压抑人的攻击性、破坏性本能不够了,也必须把人自由自发地生长的力量,把人觉得不对的那些道德判断都一起压抑掉,一定要让人体验不到这是不对的。这种压抑对于维护社会存在是没有必要的,但对维护等级结构却相当必要。所以马尔库塞把它称之为“过度压抑”。

这样的过度压抑在人的心理结构产生了很严重的后果。它相当于对正常人性的一种扭曲,对人的心理的一种伤害。一个人会产生愤怒、恐惧、压抑、无力、疑神疑鬼、焦虑等诸种心理问题,而它们又可能在强有力的压抑下变形成形形色色的心理后果和社会偏好。我们所观察到的失意者、受虐狂、政治冷漠者这些群体,都是它的直接遗产。

换句话说,维护等级结构的规則、秩序、观念的存在在实际运作中产生了这些严重的社会心理成本。它们在社会和人的心理中制造出了这些问题。谁来消化?谁来埋单?需要什么样的社会功能来收拾残局,变废为宝?

大概有四种情况。第一种是既得利益者制造一个“大我”概念,把既失利益者纳入到“大我”中来。既失利益者在心理上其实也倾向于这样的。第二种是交由市场来解决,像成功学鸡血、心灵鸡汤、神秘主义就是这样的解决方案。第三种是个人认命,由个人埋单。第四种是这个社会中其他无辜的弱者埋单。总有一些人是没办法适用于以上三种解决方案的,他们从社会剥夺中所产生的怨恨发泄到了其他无辜的弱者身上,我们偶尔可见的“报复社会”的那些人就属此类。

心理市场

在任何一个社会中,维护社会存在的规则、秩序、观念,和维护既得利益者的规则、秩序、观念很难分开,很多时候它们完全是一体的。人类社会的复杂性就在这里。同一样东西既有合理的一面也有不合理的一面。

不过维护社会存在和既得利益者的规则、秩序、观念除了会对人的心理构成压抑,从而产生社会心理后果之后,它还有一个要求:一个人的性格结构要变得顺应它,一个特定的政治-社会-经济结构是需要一个性格结构与之配套的。它没有心理基础,但一定会打造出一个性格基础。这就是弗洛姆所说的“社会性格”。

按弗洛姆的阐释,社会性格是指“同一文化中的大多数人所共同具有的性格结构的核心……它不是一个统计学意义上的概念,不是在一个确定的文化中的大多数人身上能够找到的性格特点的简单总和……”这些性格,是人被既定的社会结构、政治制度、生产生活方式所改变,同时去适应的结果。

说白了,社会性格就是一种功能。为了政府能够维持秩序,工厂能够生产,公司能够赢利,商品能够销售,人们被塑造和引导应该这样想这样做,而不是那样想那样做,他们的心理能量,被调动起来维持整个社会的运转,而不是破坏它。弗洛姆举例说:“一个靠攻击和掠夺为生的部族成员必须具有一种斗士的性格,对战争、杀戮、抢劫表现亢奋;而平和的、从事农耕的部族成员则反对暴力,所以他们倾向于互助合作。”

放在计划经济,需要培养的是“服从组织安排”的社会性格;放在市场经济,就要召唤出对金钱具有占有欲、野心勃勃的社会性格出现。为了把这个社会性格合理化,集聚更多的心理能量维持社会经济结构的运转,整个社会势必形成一种由金钱说了算的成败观,“成功人士”们必然都是些商业大佬,霸道总裁们也非常抢手,当然,竞争中的失败者、穷人也是被鄙视的。人的精于算计、人与人之间的利益交往,也是这个社会性格的一部分。

社会性格既然是不是自然而是培养出来的,目的是维持既定的政治-社会-经济结构的运转,顺应、润滑那些规则、秩序、观念,它也会造成社会和心理后果。人大量的心理能量透支在这方面,焦虑、不确定性、无力、自卑之类的心理产生是必然的,即使成功者如本文开头所说到的霸道总裁也会受到这些心理的侵扰。失败者更是必须用各种可以威胁心理生存的心理后果来埋单。

总结一下,我们可以发现:维护社会存在的规则、秩序、观念堵了人的攻击性的心理出口,必须有一个或多个心理出口进行无害的补偿。而一个社会越文明,事实上“基本压抑”越强,这导致人在攻击性层面所付出的心理成本越多,于是我们发现很多人越来越喜欢玩刺激的花样。而维护既得利益者的规则、秩序、观念,以及人的社会性格对政治-社会-经济结构的运转的支持,则产生了更多的心理后果。

为了防止这些心理后果反过来危及到社会的运转,一个社会又有很多东西被制造出来处理这样的问题。而这些心理后果本身,其实也构成了巨大的市场,各种市场主体总能嗅到商机。

我以其中的一个内容来说。市场化的社会经济结构需要人们这样的社会性格:对金钱具有强烈的占有欲;认同以金钱作为标签的成功标准;在社会博弈中尽量不投入真实自我而只投入角色和假自我;在公司权力结构中具有服从的“美德”而又具有往上攀爬的热望……

好,有的人成功了,但已经透支了很多心理能量,内心实际上相当疲惫,而且被嵌入不断变幻的利益结构中根本没有确定性,其利益和命运都受到整个大社会结构的影响。他要能够继续玩下去,就很难去直面真实自我,只能让假自我去获得抚慰,获得庇护,似乎还能获得什么神秘力量去应对一切。他必须告诉自己这就是内心所需要的—尽管这个“内心”只是假自我。于是,对这些成功人士来说,各种大师们、各类有逼格的神秘主义成了他们玩下去的万应灵丹。

但也有人失败了或还没有成功。这个时候,他们同样很难去面对真自我,否则就会感觉到没办法玩下去。于是,各类心灵鸡汤和成功学鸡血适时出现。他们需要麻醉一下,或需要给自己打一下鸡血。这也是为什么很多知识精英鄙视鸡汤鸡血,但它们一直长盛不衰的原因。因为社会经济结构和社会性格是这样,市场一直在那。

我在这里没有去分析人的三种心理需要:心理上成长的需要(真自我),比如读有用的书;心理竞争的需要(假自我),比如买一个拉风的手机;解决心理后果的需要(很大程度是假自我),比如用鸡汤麻醉自己。我只讲后一种心理需要。这种心理需要并不是从人的内心产生而恰恰是从社会对人的压抑所产生,并变成庞大的心理市场。在迎合这个心理市场的过程中,一个个吸引人注目的群体被制造出来。