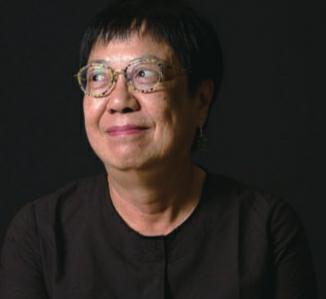

只是日子许鞍华

2017-08-17蓝汉杰

蓝汉杰

多次绝处逢生的萧红,才25岁就以沧桑的生命历练写出《生死场》,受鲁迅协助去了日本后,她在给萧军的信里写道:“自由和舒适,平静和安闲,经济一点也不压迫,这真是黄金时代,是在笼子过的。”这正是李樯剧本反映萧红一生的《黄金时代》片名由来,许鞍华执导,获金马奖最佳导演奖。《黄金时代》在台上映之際,许鞍华随片来台,与《明周》对话。

明:最近一次看《黄金时代》是什么时候?感觉如何?

许:2014年8月底在威尼斯首映那一场,是我逼自己留下来看的,要是走人了,人家会认为连导演自己都不看啊!所以我坐了下来,看着看着就把电影看完了(露齿一笑),不是好看,而是挺handsome的,各方面都挺好的。

明:《黄金时代》的结构非常有意思,尤其许多角色面对镜头的说话方式近似纪录片,他们是萧红的朋友,也是文人,电影如此处理,好像把他们面对纸张所写出来的回忆,变成了面对镜头的口述。

许:李樯的剧本在叙事上是特别特别过瘾的,他彻底打破直线式的叙述。第一场戏,萧红面对镜头说话,剧本写明了是黑白画面,之后的戏就不再有黑白画面。我没有和李樯探讨过这一点,可是我同意,因为如此一来会让观众知道这不是一部正常的电影,之后越正常就越让人觉得它不正常。紧接着的第二场戏是萧红小说《呼兰河传》里的场景,画外音也是,才几场戏下来,就用了很多不同的形式说出萧红的人生和她的写作已经是一体了,很过瘾。

以前《客途秋恨》也用了许多倒叙,《疯劫》也有剪来剪去的这种结构,可是《黄金时代》完全不同,它用了所有的叙事工具来一个大混乱,观众要是明白那是小说或文字记录的转化,会觉得很过瘾,如果不明白,会以为我们偷懒地用画外音解决叙述问题。

明:这手法可说是你在导演上的突破吗?

许:我不敢说是突破,可是我尝试去突破,成功不成功现在不敢说。

明:有人看完电影后对你表达他们受到的感动吗?

许:有些人并不执着怎么看戏,反而容易感动,没琢磨手法的人反而看到了故事。

伦敦的《黄金时代》

明:你以看待平凡人的角度诠释萧红,而她所处的时代却是那么的巨大动荡,在如此的时代下,你如何抓住平凡人物过日子的特质?

许:我对那时代的所知其实有限,但我把一个时代的史料转换成一种气氛,再把角色的感受糅进去,比如哈尔滨有很多俄国教堂,覆上了雪便很像童话场景,于是我在电影里把哈尔滨弄得带有童话感一般的现实,让还年轻的萧红走进场景,把她的故事和雪都糅在一起了。又比如上海的戏,人人都有一个不同的上海,片中的上海是鲁迅的上海,我是以鲁迅作为主位的,满不上海的那个上海,满现代感的,跟东北童话般的缤纷色彩有了不同的对比,也反映角色内在到了那个阶段的成熟。我的意思是,时代背景变成一种叙述他们角色的心情,同时又符合当时背景。

明:你说过在伦敦电影学院念书的那两年是你的“黄金时代”,当时的生活如何?

许:在香港读书很痛苦啊,每天坐在那里念啊背啊记啊,同学都在比谁读得最晚睡,可是我觉得好多书本里的东西跟生活没什么关系,尤其中学那些数学、化学读得我头昏脑胀,特别不喜欢,我只喜欢看小说。

一到伦敦,进入电影学院后,老师是不谈理论的,一边讲课一边就把学生分组拍片,第一个功课是每个人拍出一分钟的影片,之后就互相合作,或是彼此竞争。那个学习阶段落实了之前念得那些恍恍惚惚的文艺理论,而且课堂之外,我的世界比在香港的日子扩大了几乎十倍,伦敦有好多的戏剧、音乐、绘画,还有好多种人,我才知道原来受教育可以是来自四面八方的,而不光是学校。我学得很高兴,日子也过得好开心。如果没去伦敦,我的世界会一直都是狭小的。

明:记得那次拍的一分钟作品是什么内容吗?

许:我拍了分租我房间的那个女人和她的小孩,她很漂亮,一头金头发,她的小孩是个黑人,因为她的情人是黑人。拍她时,她也在怀孕中,画面中虽然只是一对母子,却已经是个故事了。

明:在香港念书时期的同学里,你大概是唯一出国念电影的,那年代的女生对成为电影导演不太有兴趣,爸爸也没有觉得你这样子比较不好嫁人?

许:我没问爸爸,他也没说。

明:爸爸是个什么样的人?妈妈呢?

许:我爸爸挺正常的一个人,他在美国船运公司当经理,我妈妈在家当家庭主妇。

明:有了两年的阅历,回到香港之后呢?

许:在伦敦念电影的同学介绍我认识胡金铨,胡金铨请了我当助手,当了三个月时,他因为《侠女》去坎城领奖,我爸爸就说你不应该替胡金铨做事,应该自己去拍戏,他认识电视台里面的人,我就这样当导演,拍电视纪录片。

明:胡金铨对你有什么影响吗?

许:我觉得我学到某一种态度吧,就是对什么东西都很好奇。他对什么都有兴趣,他喜欢读书,也很懂得做饭,绘画也很好。我就是上班,没有想在他身上学一些什么,这样反而学得更多。其实如果能在他那边工作期间长一点,我应该会更开心,因为一进电视台就好辛苦。

明:拍了电视纪录片一年后,你就当了电影导演,换句话说,你从没跟过哪位电影导演,看他从剧本发想到完成一部电影?

许:可以这么说,我没有从头到尾跟过一套戏,在电视台拍戏的那整套流程是谭家明定的,筹备几天,勘景几天,拍片几天,我们跟着做。

明:谭家明定的这套流程你也用在拍电影?

许:对对对,虽然有些分别,但基本上差不多都是这样子。

明:这样的流程会影响你的拍片风格吗?

许:那个流程只是日子,不会影响风格的。

明:换成王家卫照这样的流程,他会拍不出他的风格吧。

许:(想了想)这样的流程可能会让我拍得很规矩,时间规划得非常克制、有效率,当然,现场任由演员自发性的机会也没有了,时间到了就一定能拍完。

明:所以你是比较务实的导演?

许:对!我从没试过有一天突然心情不好、想不开就告病,没有过耶,三十几年来,我最自豪的是没有一天发了通告却不到场的,迟到纪录也没有超过三次,可是我希望这不是我最好的成绩啦,这是一个囚犯也能做到的事(大笑)。

我真是不怕孤单

明:1983年,什么样的状况下你看了杨德昌的《海滩的一天》、侯孝贤的《童年往事》?

许:《海滩的一天》在尖沙咀放映一场,我听到人家说这部电影很好,就去看了,看了之后挺震撼的。我那时候刚成名不久,怕被人家超越,可是这部电影给我的感觉就是我们被超越了,我们拍的是一些现实故事,可是意图并不是要表达现实,而是要在现实里找出娱乐性的故事,和台湾新浪潮电影的意图并不相同,戏的层次也就不一样。侯孝贤《童年往事》的动人之处在于它的意图,他想告诉你一些属于你个人生活里的事,而不是想在现实的故事里头让你忘记生活。

明:这些感受如何影响你的电影?

许:我现在一句话就可以告诉你那个分别,但那个时候的我是说不清楚的,只是觉得不一样,到底哪里不一样呢?运镜?故事?其实都不是,而是拍戏的人的意图。台湾新浪潮一开始已经打正了旗号,非常明确是想表现生活,香港的新浪潮则有点迷迷糊糊的。我也是一直到了《女人四十》才比较能找到那种拍生活的感觉。

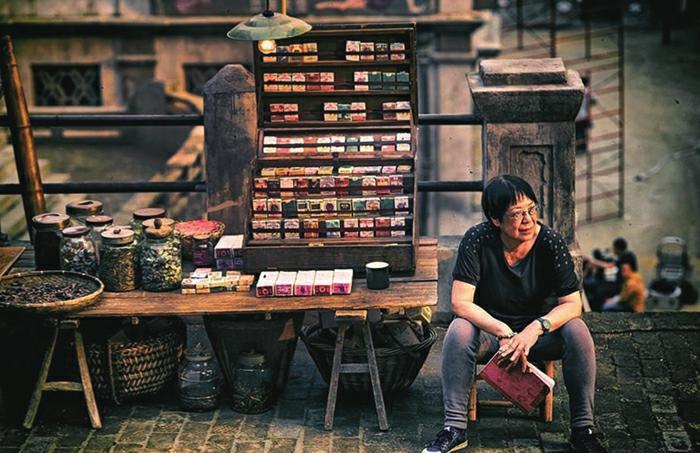

明:日常生活里,你喜欢坐在路边的咖啡店吗?

许:喜欢。以前我很喜欢到茶餐厅去画分镜,或是看报抽烟吃东西,现在不去茶餐厅了,都去星巴克,那里有人学日文,有人讲电话,我却能看书看很久,更能画分镜,《桃姐》大部分的分镜都在星巴克做的,速度很快,反而在家里老是没有灵感,很奇怪。我喜欢去公共场所做事,累了就拿它们的报纸看。

明:你的度假方式是?

许:我不去度假的,我不喜欢度假,度假使我不知道干嘛好。我只有过一次旅行,是在大学时我爸逼我参加的,我爸说我应该去见见世面,我弟弟妹妹很早就到外国念书。那次团体旅行有一百多个大学生,坐了两天三夜的船就到了台湾,那是1968年暑假,那时台湾有好多政治标语,我们包了两个大巴士从台北开始环岛,玩了整整一个月,很好玩。

明:虽然好玩,但从此以后你都没再旅行?

许:对!我拍片也是去东南亚一带,没去过欧美拍戏。

明:如果现在去大学教电影,你想对大学生说的话是?

许:没有什么,就是正常的教书,尽量把一些觉得有用的知识跟他们说。我倒是挺讨厌在课堂里教人怎么做人,我自己都做不好,还要教年轻人啊?!

明:可以谈谈你的爱情吗?

许:没有什么经验可谈的。

明:你怕不怕孤单?

许:如果问我,那我真是不怕,也可能我不愿意承认孤单吧。我发现原来我挺喜欢孤单的,我总是很怕約人一块去哪里,因为太多协调了,如果是自己一个人,去哪里就哪里,喜欢什么时候去就什么时候去。

明:你回头看自己过去的30年,有代表作吗?

许:有没有代表作,我其实无所谓,可以一直拍电影我就满开心了,我都不想拿终身成就奖啊,可是到这个年纪,很多人会想给你这个奖,你不好拒绝,而且还有人要搞回顾展,好像我是个博物馆。对过去发生的事,做完的就结束了,除非还在想怎么把《黄金时代》弄得更好一点,可是如果老是想怎么把已经做完的事弄得更好,这样好累,你应该想的是怎么为现在和未来做一些事,或是为他人付出,不要老是看着以前的成就。我有这么多的拍戏经验,也拍出几个满好的戏,已经很高兴了。我其实也没必要去教训人家怎么拍戏(大笑),只是有些事到了这个年纪是免不了的,我也知道,所以不用不开心,就接受吧!

明:《黄金时代》接近尾声时,以写下《萧红小传》的骆宾基为主,观众透过他的眼睛与回眸的萧红对望,我们又看见了曾经那么年轻、沉静而深邃的萧红,然后画面定格,《黄金时代》结束了。最后的画面对你而言的意义是什么?

许:你看了三个小时,电影一开始是她望着你,跟你说一些话,最后的她又在看着你,而你对她的了解已经多一点了,是这个意思。