昆虫分类学互动教学应用模式探讨

2017-08-16刘军和杨艳丽禹明甫

刘军和, 杨艳丽, 禹明甫

(黄淮学院 生物与食品工程学院, 驻马店 463000)

昆虫分类学互动教学应用模式探讨

刘军和, 杨艳丽, 禹明甫

(黄淮学院 生物与食品工程学院, 驻马店 463000)

为了提高教学质量、培养具有创新思维的应用型人才,设计了应用型本科高校昆虫分类学分组教学方法的探索和改革,增强昆虫分类学知识记忆和应用性,包括昆虫分类学教学方法的设定、目标的确立、互动讨论的方式。分析了学生参与,角色转化、分组讨论对学生掌握昆虫分类学的好处。课堂教学中注重分组讨论、师生互动,使教与学得到有机统一,不仅是教学改革的要求,也是提高教学效果的必然选择。

昆虫分类学;互动式;参与式;分组讨论;教学改革

昆虫分类学是高等院校生物类专业的必修课,其专业性强,学生记忆较为困难,对该课程的教学方法、教学模式进行改革,很多学者都有不同的见解[1]。昆虫分类学主要研究昆虫的鉴定、分类、命名,阐述各分类阶元间的谱系关系和进化途径等[2-3]。过去昆虫分类学理论教学,学生在课堂上只是听众,不能真正参与教学过程,忽视了学生参与课堂的重要性,未考虑学生是学习的主体[4]。开展分组讨论式教学,注重教师与学生之间的互动,调动学生的积极性,让他们主动参与是提高理论教学效果的有效手段[5]。本次课程设计采用分组教学模式,在教学过程中以学生为中心,指导学生分工合作共同完成学习目标。由教师为中心真正转为以学生为中心,使用多渠道交流的教学方式在学生和教师之间自由地转化。为了提高教学质量、培养具有创新思维的应用性人才,本文设计了应用性本科高校昆虫分类学分组教学方法的探索和改革,供昆虫分类学教学者参考。

1 分组教学目标设定

1.1 理论课分组教学目的设定

掌握昆虫分类学是昆虫学其他分支学科学习和研究的基础,掌握一定的昆虫分类学原理和方法,是对害虫进行准确鉴定和采取针对性的综合防治措施的前提和保障,使学生能独立解决生产实践问题的综合能力和创新能力。采用分组教学,借助多媒体手段,结合传统教学模式,把多种形式的媒体信息有机结合,使传统的授课方式和分组讨论案例教学相结合[6-7]。

1.2 实践分组教学目的设定

通过昆虫标本的采集、整理、制作和保存,让学生初步识别昆虫,结合分类特征掌握常见目和科的分类鉴定,在实践课组织昆虫大赛激发学生学习昆虫分类学的兴趣,增加研究素材,有利于学生掌握更多昆虫物种的识别与鉴定。经过实践训练,学生将理论课上所学的知识通过观察实物标本进行初步消化来进一步巩固分类特征。

2 课程准备

分组预习:昆虫形态学特征、昆虫生理学特征、昆虫生态学特征和昆虫地理遗传特征。分组:把全班分成甲、乙、丙、丁4组。甲组:形态学特征;乙组:生理学特征;丙组:生态学特征;丁组:地理遗传特征。

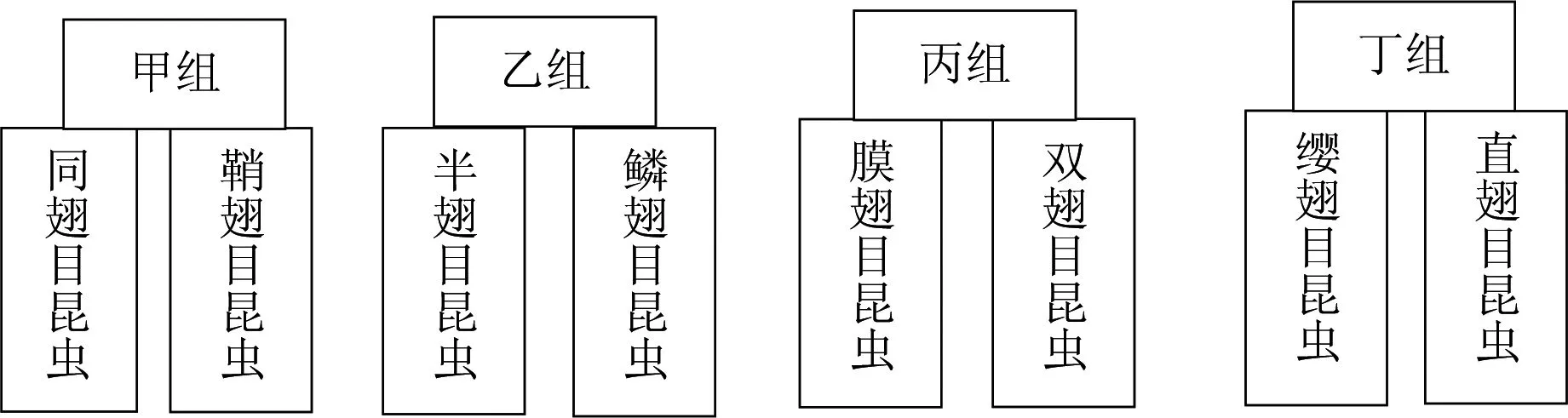

标本采集:按照图1分配标本类型。

图1 标本采集分组图

实地考察:带领学生调查校园植物害虫,并搜集害虫危害图片。每个小组设小组长,组织小组讨论,记录发言要点,代表本组汇报讨论结果。

2.1 物种概念及其分类阶元的讨论

通过学生课前预习,提问:“物种”的概念?通过引导总结学生的回答,给出客观答案。物种(Species)是昆虫分类学最小单元,是研究昆虫学的基础。介绍恩格斯、林奈、达尔文、迈尔、陈世骧等著名学者对物种的定义[7],掌握物种分类的基本阶元,明确其客观存在性[8]。

提问什么是分类阶元?物种所处的地位是什么?通过引导给出分类阶元的概念和属性。分类阶元(Category)是由各分类单元按等级排列的分类体系(hierarchy)。在分类学中包括:界、门、纲、目、科、属、种7个基本的分类阶元。为了更详细起见,还常在这些基本阶元间加上中间阶元,如亚(sub-)和总(super-)级的阶元等。 举例:东亚飞蝗的分类地位。

2.2 分类特征的讨论

分类特征(Taxonomic character)又称分类性状,是指分类学上所依据的形态学、生理学、生态学、遗传学和地理分布指标[10]。通过分组讨论给出分类特征。

甲组讨论:形态学特征(Morphological character)是分类学中最常用和最基本的特征,主要是外部形态特征(包括外生殖器),还用到内部形态特征。不同的物种或类群,其形态上有明显的差异;而同一物种或相同的类群,个体间的形态基本相似。

乙组讨论:生理学特征(Physiological character)包括代谢因子、血清、蛋白质、脂肪、糖和其他生理生化指标。同种雌雄个体间能通过性激素相互吸引自由交配,并能产出正常后代;而异种间杂交不育。

丙组讨论:生态学特征(Ecological character)包括栖境和寄主。同种或相同类群的昆虫要求相同或相似的生态条件,生活和栖息于相同或相似的生境。

丁组讨论:地理特征(Geographic character)主要包括生物地理分布格局、种群的同域和异域关系。同种或相同类群的昆虫都有一定的地理分布范围。遗传学特征(Genetic character)包括细胞、染色体、核酸、蛋白质和基因的遗传学特征。

通过对分类特征的讨论让学生掌握分类的依据。

3 课程的设计

3.1 分类特征分组讨论

提出问题:1)从昆虫翅、足、口器、触角的类型分类,分组讨论得出什么结论?2)通过预习从生物学特性分类,分组讨论得出什么结论?3)通过调查,从危害习性讨论得出什么结论?通过甲、乙、丙、丁4组结论发言结果,得出以下各目的特征。

甲组发言:鳞翅目是昆虫纲中的第一大目,通称“甲虫”。口器虹吸式,体、翅密被鳞片和毛,前、后翅一般有中下唇须发,全变态。

乙组发言:鳞翅目是昆虫纲中仅次于鞘翅目第二大的目。共同识别特征是虹吸式口器,由于身体和翅膀上被有大量鳞片而得,主要分蛾类和蝶类。

丙组发言:双翅目包括蚊、蝇等,是昆虫纲中较大的目。成虫前翅为膜质,后翅退化成“平衡棒”,因此我们只能看到一对翅。

丁组发言:直翅目中形或大形昆虫。头下口式,口器为典型的咀嚼,前胸发达,可活动,中、后胸愈合。前翅稍厚,覆翅,通常狭长,翅脉明显,雌虫多具发达的产卵器,雄虫一般有发音器。

以上发言以翅的类型、口器的类型、变态类型、食性等几个方面总结,剩余4个目的特征,甲、乙、丙、丁4组交换内容。

3.2 防治特征分组讨论

甲组发言:同翅目昆虫口器为刺吸式,渐变态。利用其刺吸式口器吸取植物组织和器官中的营养。由于其刺吸习性常常携带传染病毒病等病菌,可使用触杀剂和内吸性农药进行防治。

乙组发言:鳞翅目昆虫成虫口器虹吸式,幼虫咀嚼式,完全变态。幼虫期严重。防治药剂可使用触杀兼胃毒剂,钻蛀性害虫使用内吸性的农药。

丙组发言:双翅目昆虫口器刺吸式或舐吸式,完全变态。可使用有机磷类、氨基甲酸酯、菊酯类农药防除。

丁组发言:直翅目昆虫口器为咀嚼式,不全变态。包括蝗虫、蝼蛄、螽斯、蟋蟀等。使用菊酯类、机磷类农药防除。

根据分组讨论的情况,4组分别交换讨论交流其他目的昆虫农药防治方法,达到让学生掌握害虫防治方法的目的。根据不同目害虫身体结构上的差异,体壁特点、取食习性及生活习惯,选择不同类型的农药进行防治。达到压低虫口基数,符合经济阈值标准,有效控制农业害虫,实现绿色、安全、高效的要求[11]。

3.3 应用范围的讨论

甲组讨论:膜翅目蚂蚁、蜜蜂资源的利用与开发。

乙组发言:直翅目蝗虫的利用与防灾减灾。

丙组发言:双翅目苍蝇、蚊子的利用与防灾减灾。

丁组发言:同翅目蝉资源的利用与开发。

通过讨论蝗虫、蚂蚁、苍蝇、蝉等昆虫,从危害和利用两个方面分析昆虫为人类作出的贡献和造成的危害。引导学生观看《蝗虫毁灭日》《蚁穴》等影视片,增加学生的学习兴趣,并引导学生制作《蝗灾》《蚂蚁之灾》等微课。

4 结语

分组教学过程主要表现3个方面:首先,课前精心准备,设计教学过程。发挥学习的主观能动性,凸显教师的引导作用。改变学生被动听讲,让学生带着任务完成学习。其次,组织课堂教学模式,规划学生讨论、实施内容,布置教学情景,通过安排课前任务培养学生的自学能力和团队合作能力。三是“教—学—做”一体化,教与学有机地统一,通过实践课的动手操作,体现教中做,做中学,实现“教—学—做”一体化。

互动教学,把课堂教学分成不同的团队,利用团队合作完成教与学,并非教师个人单向传授。摒弃传统的以“教师为中心”的教学理念[12],将知识传授者变为问题的解决者,将课堂的控制者变为角色的扮演者,完全转换身份,换位思考,实现教源于学,学寓于教,教师完全成为教学活动的设计者和组织者,最终以协调和评价为主[13-14],教师真正做到了传道授业解惑。

教学模式的改革是提高教学效果的必然选择。分组开展互动教学模式,在教学过程中以学生为中心,指导学生分工合作,共同达成学习目标[13-14]。在学生掌握教学内容的过程中引导学生的实际应用能力和创新能力,使学生能够充分利用学习内容,根据昆虫习性设计参赛内容,并能够利用昆虫模拟创业,而不仅仅关注其学习目标[17]。在完成学习目标的同时培养了团队合作精神,培育了学生的创新思维,发挥了学生的主观能动性。分组教学模式提高了课堂效率,使课堂教学生动有趣,分组教学使学生在学习过程中体验到了学习的魅力和成功的喜悦,通过丰富多彩的情感体验,激发和促进学生的求知欲望[18-19],合作学习给学生提供了更多的交流机会使学生完全融入学习过程。

[1]段亚妮,李桂亭.研究生昆虫分类学课程的教学实践与思考[J].安徽农业科学,2009, 37(27):13358-13359.

[2]黄大卫.生物系统学面临的难题[J].动物学报,2001,47(5): 593-597.

[3]刘长仲,王国利.植物保护专业普通昆虫学教学方法探讨[J].甘肃农业大学学报,2000, 35(4):477-479.

[4]李亦松,王俊刚,张建华.昆虫学教学实践中培养学生创新能力的探讨[J].安徽农业科学, 2011,39(2):1252-1253.

[5]邓秀新.农业高校创建研究型大学的思考[J].高等农业教育, 2008(1):7-9.

[6]刘鹏辉,李乃乾.互动式多媒体课堂教学研究[J].教育探索,2006(8):46-47.

[7]王春阳.教学管理中师生关系互动机制的构建[J].教学与管理,2010,35(12):67-68.

[8]申建梅,胡黎明,宾淑英.多媒体技术在普通昆虫学教学中的应用[J].现代农业科技, 2011(12):39-42.

[9]陈世骧.关于物种定义[J].动物分类学报,1979,4(4):425-426.

[10]于 杰,王 壮.植物学课程实习立体教学模式的构建与研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2011,36(1):240-244.

[11]袁 锋,张雅林,冯纪年,等.昆虫分类学[M].北京:中国农业出版社,2005:6-8.

[12]陈世骧.物种概念与分类原理[J].中国科学B辑,1983(4):315-320.

[13]田 甜,褚佳琦.高校考试改革的激励与保障机制研究[J].时代教育, 2009(3):74.

[14]赫 正,陈文军.推进高等教育考试改革,提高教学质量[J].石油教育, 2003(6):39-41.

[15]吴晓敏,张 强,宋运贤,等.生物工程专业创新实验应用型人才新培养模式的探索—以生物制药方向人才培养模式为例[J].生物学杂志,2016,33(3):121-124.

[16]刘 薇,石 磊.创设问题情境,探索研究性教学——以“设施栽培技术”课堂教学为例[J].高等农业教育,2008,(6):48-50.

[17]边 洁,姜 江,张 刚.研究型教学模式的内涵及应用[J].成才之路,2008,25:32-33.

[18]项贤领. 生态学专业实践教学模式的改革与探索[J].生物学杂志, 2016,33(3):110-113.

[19]郑彩儿.对构建高校本科生教学模式的思考[J].高等农业教育, 2007(5):49-51.

Discussion on the application mode of interactive teaching of insect taxonomy

LIU Jun-he, YANG Yan-li, YU Ming-fu

(College of Biology and Food Engineering, Huanghuai University, Zhumadian 463000, China)

In order to improve the teaching quality and enhance the students′ listening interest and cultivate the creative talents, this paper designs the exploration and reform of the teaching methods for the insect taxonomy in the applied undergraduate colleges by enhancing the application of the knowledge of insect taxonomy, including the setting of the teaching method of the taxonomy of insects, the establishment of the target, the way of interaction and discussion. The benefits of student participation, role transformation, and group discussion on the students′ grasp of insect taxonomy were analyzed. The interaction between teachers and students in classroom teaching and group discussionis was an organic unity of teaching and learning, which not only is the requirement of teaching reform, but also is the inevitable choice to improve the teaching effect.

insect taxonomy; interactive; participatory; group discussion; teaching reform

2016-09-01;

2016-11-16

河南省高等学校青年骨干教师资助计划资助(2012GGJS-219)

刘军和,博士,副教授,主要从事昆虫生态学研究,E-mail:liujunhe79@126.com

禹明甫,教授级高级工程师,主要从事园艺工作,E-mail:mingfuyu@126.com

Q96;G642

C

2095-1736(2017)04-0124-03

doi∶10.3969/j.issn.2095-1736.2017.04.124