国际文化遗产保护经验对上海的启示

2017-08-15周继洋

沈 杰 周继洋

国际文化遗产保护经验对上海的启示

沈 杰 周继洋

随着经济社会的发展,文明程度进一步提高,文化遗产保护也被提升到新的高度。世界各个国家、地区都在充分了解自身资源禀赋的基础上推出了各具特色的保护措施,如制定严格的保护条例、明确文化作为城市复兴的第一推动力、引导社会力量参与、与现代科技紧密结合、打造特色节庆活动等。上海作为国家历史文化名城,近年来在文化遗产保护上取得了一定成果,但仍需吸取国际经验,从完善制度保护体系、建立科学保护机制、推行有效保护措施三大方面进行改进。

文化遗产;保护;经验;上海

Abstract:With the development of economy and society, the degree of civilization has been further improved, and the protection of cultural heritage has been raised to new heights. All countries and regions in the world are fully aware of their own resource endowments,and thenput forward distinctive protection measures, such as develop strict protection regulations, make culture as the first driving force of urban revitalization, encourage the participation of social forces, closely combined with modern technology, create special festivals and so on. Shanghai has become a national historical and cultural city,the protection of cultural heritage has made some achievementsin recent years, but still need to learn from international experience mainly from three aspects, including establish the perfect system of protection,advancescientific protection mechanism and implement effective protection measures.

Key words:cultural heritage ; protection ; experience ;Shanghai

1 文化遗产的定义及分类

联合国教科文组织最早关于文化遗产保护的文件是1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》,指出遗产分为文化遗产、自然遗产和复合型遗产,其中文化遗产又分为物质文化遗产和非物质文化遗产,包括具有显著普遍价值的加工物、建筑物群、遗迹、文化景观等。随后联合国教科文组织陆续通过了系列文化遗产保护的文件,包括1989年的《关于保护传统和民间文化的建议》、2001年的《教科文组织世界文化多样性宣言》、2002年的《伊斯坦布尔宣言》、2003的《保护非物质文化遗产公约》等。文化遗产保护尤其是非物质文化遗产保护的重要性被提升到新的高度,世界范围内掀起了文化遗产保护的热潮。

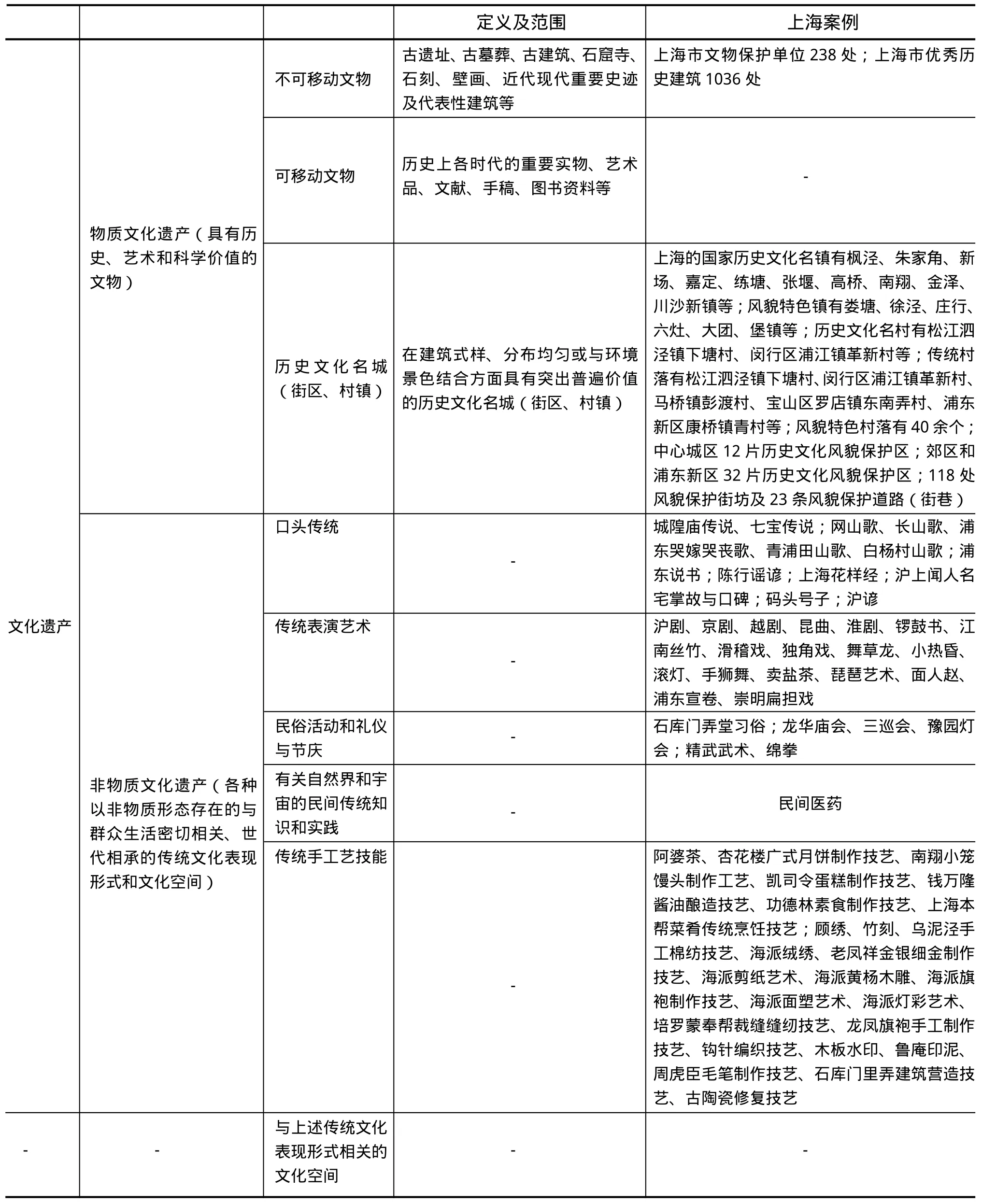

我国文化遗产资源丰富,但保护起步较晚。国务院于2005年12月22日下发《国务院关于加强文化遗产保护的通知》 (国发[2005]42号)指出:文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物,非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。

上海物质文化遗产主要包括国家历史文化名镇、历史文化名村、传统村落、上海市历史文化风貌区、上海市优秀历史建筑等。上海非物质文化遗产主要包括以口头传承、传统表演艺术、民俗活动、礼仪、节庆、传统手工艺技能、民间知识等非物质形态代代传承的文化资源。目前,上海全市共有49项非遗项目被列入国家级名录体系,157项非遗项目被列入市级名录体系,近300项非遗项目被列入区级名录体系。在国家规定的非物质文化遗产名录项目中,上海的非遗几乎涉及所有门类(表1)。

表1 上海市文化遗产分类及范围表

2 文化遗产保护的国际经验

国务院在《关于加强文化遗产保护的通知》中指出:文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,体现着中华民族的生命力和创造力,是各民族智慧的结晶,也是全人类文明的瑰宝。”在推动国家文化身份认同、涵养城市历史文脉、丰富人文积淀方面,文化遗产发挥着举足轻重的作用。在文化生产力越来越强劲的今天,世界各国、地区都加大文化遗产保护力度,创新保护方法,使文化遗产重新焕发生机活力。

2.1 英国利物浦:将文化作为城市复兴的第一推动力

利物浦曾是英国最重要的远洋运输港口,20世纪中期走向衰败后逐渐变成政治极端主义的温床、犯罪之都、闹事之都。而利物浦文化资源丰富,在英国其保护建筑数量和博物馆数量仅次于伦敦,公共雕塑数量仅次于西敏市,乔治风格建筑数量仅次于巴斯,还有历史悠久的港口文化、世界闻名的甲壳虫乐队等。在确立了“文化立市”的发展路线后,利物浦成立“发展与投资伙伴”项目吸引各路资金,开发文化遗产宝库。曾经荒废多年的阿尔伯特船坞被整修一新,船坞本身被用来停靠游艇,而5座巨大的仓库则被开发成了摄影棚、博物馆、餐馆、书廊和商店。利物浦众多的博物馆里,除沃尔克、泰德艺术馆有不少珍藏外,海事博物馆、生活博物馆和甲壳虫乐队纪念馆也格外引人注目。法克特文化中心内部建筑前卫的现代设计与现代化的影视、录音和数字设计功能相得益彰。

利物浦为激发城市文化活力策划了系列活动,如2003年以“教育、学习”为主题和2004年以“团结和友谊的精神,拥抱我们的社会”为主题的“拥抱城市”活动,2005年的“海洋年”活动,2006年“城市的表演”活动,2007年“利物浦800周年”活动,2008年更是以当选“欧洲文化之都”为契机,举办了超过1000场艺文活动,还有2009年“环境年”活动,2010年“资讯科技创新”活动等。利物浦城市面貌有了翻天覆地的变化,2004年市内6个著名地标组成的利物浦海事商品城被联合国教科文组织列为世界文化遗产,2008年利物浦成功当选欧洲文化之都。

而今的利物浦重新拥有了昔日的荣光,城市气象万千,在保护和开发利用文化遗产的同时,重新树立了现代化大都市的形象,进一步改善了公共文化服务,增强了社区凝聚力。在利物浦成功经验的带动下,英国文化、媒体与体育部策划实施了“英国文化之城”项目,越来越多的英国城市在探索用文化破解城市复兴的密码。

2.2 意大利热那亚:公共引导私人参与遗产保护

热那亚是意大利北部的港口城市,利古里亚大区首府,有着悠久的历史,早在古罗马兴建城之前就成为居住中心。上世纪80年代,热那亚港口经济和公共产业方面发生危机,失业率上升,居住人口剧降,热那亚开始重新思考城市发展的出路。

为推动城市更新,激发城市活力,热那亚通过积极的公共引导方式加大私人参与力度,使得城市成为综合性的宜居场所,满足市民的多种需求。热那亚协调不同资金渠道,对“综合性项目”进行有效管理,将公共主导和私人参与完美结合,大力改善公共空间,包括改善道路铺地、增加公共和照明设施、通过重塑建筑外立面来美化城市景观、设立无车区等,将老港口活化利用为滨海区域,吸引城市居民、游客前来驻足。政府还将热那亚大学建筑学院建立在原址为圣·西维斯托(San Silvestro)修道院上,学生陆续迁移到该区域,大量租用民宅,这一地区的活力被调动起来,也逐渐吸引了其他社会群体的融入。热那亚还通过提升公共开放空间的质量,增加文化和博物馆活动等,进一步推动个体参与到城市更新中去。公共引导和私人参与的完美结合使热那亚的历史中心区成为了极具魅力的居住和工作场所,也成为了娱乐和休闲活动的集聚区,文化遗产重现焕发活力,遗产保护与日常生活在热那亚实现了完美的融合。

2.3 日本:制定严格的保护条例

日本尤其注重文化遗产的保护,早在1950年日本政府就出台了《文化遗产保护法》,明确规定日本的传统表演艺术,是任何一个细节都不可以更改。为了与古城京都色调统一,鲜艳的奶黄色麦当劳标志在世界上第一次被强改成暗棕色,京都电视塔也被刻意造成佛寺香案上的蜡烛形状。

日本无论在物质文化遗产还是非物质文化遗产的保护上都遵循严格的规范。京都坚持不建高楼,城内的建筑一律不得超过45米。尽可能地不拆民居,对住老民居有困难的家庭,政府给予经济上的补助,文物旧居居民有维护文物补贴。虽然街道狭窄一定程度上阻碍了城市发展,但从未有随意加宽街道的现象发生。对山林植被及地形地貌的保护也极其严格,从奈良地铁站沿登大路前行,东大寺、法隆寺、春日大社等历史遗产分布其间,曾被当作神祗来供养的鹿,闲散于林中和寺庙前后,或悠闲地吃草,或与游人玩耍,呈现出一副古意悠然的画面。日本还十分重视非物质文化遗产的传承,在国内外不断举办工艺大展,通过“人间国宝”的认定,资助手工匠人传习技艺,培养接班人。德岛县的“阿波舞蹈”、富山县的“刮风盂兰盆节舞蹈”、冲绳县的“诶萨舞蹈”、北海道的民歌“江差追分”等民间歌舞也得到政府资助,原汁原味地传承下去。京都还规定凡是穿和服出门的女子,打车可享受九折,购物享受九五折,进任何公园都免门票。

通过严格的保护条例和有意识培养市民文化遗产保护意识,日本文化遗产保护工作开展顺利,成为其他国家学习的典范,也吸引了大批游客赴日旅行,带动当地经济发展。

2.4 美国:博物馆和现代科技完美结合

高科技的迅猛发展对人们工作、生活的方方面面带来了巨大改变,在文化遗产保护上也不例外,AR、VR等技术的运用让文化遗产保护有了更多可能。美国西北大学和澳大利亚德邦大学开发了一种通过运动捕捉技术将土著人的舞蹈、人体彩绘和原来的居住环境等土著传统文化进行可视化呈现的游戏娱乐装置,用于帮助、激发小孩积极参与土著文化传统知识的探索和文化互动式体验。现代技术还使现代博物馆观众可以在虚拟和现实层面进行互动,在旧金山博物馆的兵马俑展览通过使用增强现实应用来帮助博物馆实现对兵马俑的背景相关知识进行传播,达到教育的目的。策展人还可以利用增强现实把展览地点扩展到特定的虚拟领域,例如洛杉矶艺术博物馆在展览的间隙,让五颜六色的数字漏斗和演讲视频在博物馆的庭院和走廊随处可见,观众可以通过智能手机看到这些在现实世界中不存在的景象。在纽约的现代艺术博物馆,来自全球的参与者可以提前在线上提交自己的作品,这些作品随后被内嵌于博物馆的虚拟空间里,成为了一个叠加在常规展之上,但又不甚相关的“隐藏展览”,现场参观者可通过特定APP来召唤出这些有意思的展品。许多博物馆开发属于自己的APP。博物馆展示手法与时俱进,从最传统以静态陈列物件、面板图片、影片播放,到强调动手操作、观众参与,进入到数字多媒体、人机互动等,现代科技使得博物馆进入全新互动时代。[1]

2.5 瑞士:将“节庆文化”打造成特色产业

瑞士作为世界旅游胜地,魅力不容小觑,大力推广节庆文化是其聚集人气的法宝。节庆活动吸引了大批民众和游客参加,形成了相当规模的“节庆经济”。

瑞士节庆活动丰富,有四年一度的萨永古镇“中世纪节”、一年一度的日内瓦“登城节”等再现古代生活的复古节庆,有沃韦街头艺术节、日内瓦音乐节等街头表演节庆,有纳沙泰尔葡萄节游行、夏末奶牛下山、冬季洋葱上市等生产生活节庆,还有阿尔卑斯长号、牛铃、小手风琴、“约德尔”演唱等传统民族音乐、乐器表演比赛节庆。瑞士节庆文化尽可能广泛地面向民众,吸引瑞士甚至周边国家的大批观众和游客积极参与。瑞士国家虽小,但举办的节庆活动动辄吸引数十万甚至上百万人,大大超过举办地人口。一年一度的“日内瓦节”吸引的游客保持在200万人左右,为日内瓦旅游服务业赢利超过1亿瑞士法郎。欧洲规模第二大的电子音乐街头游行——“苏黎世街头音乐游行”参加者达80万,欧洲最大的露天摇滚音乐节之一的“尼翁帕里奥摇滚音乐节”观众达到数十万。

瑞士众多的节庆文化活动,除了促进旅游经济发展之外,也为瑞士文化的传播与传承起到了重要作用,民众的积极参与是瑞士传统民族音乐世代传承的主要原因。在瑞士,节庆活动充分开发、利用了文化遗产,形成了文化遗产保护和开发的良性循环。

2.6 中国台湾:活化城市记忆

高雄著名的实验与艺术的展示模块——“驳二艺术特区”曾是随着香蕉运输业繁荣起来的港口仓库,被废弃闲置后重新被高雄市政府整建,打造为艺术特区,定期进驻艺文活动,成为台湾艺术场所的代表。

驳二运营中心的负责人表示希望高雄人可以在驳二找到跟这座城市的连接,而游客可以从中了解到这座城市的变迁,在某种程度上驳二是高雄城市记忆的载体。在驳二,有很多以货柜码头、渔业聚落为主题的文创作品。园区内原来运送货物的铁路被保留,并邀请包括大陆在内的一些外来知名钢雕大师和台湾的创作新锐,用百吨废铁创作钢雕。同时,高雄市文化局将昔日被誉为“蒸汽火车国王”的DT650型火车制作出1:8:4(即八又五分之二)的复刻版,并铺设出台湾第一条长达一公里的5英寸(约12.7厘米)铁道,让游客搭乘冒着蒸汽的小火车来趟铁路巡礼,聆听导览员讲述哈玛星百年铁道故事,观赏影片及复刻版腾云号等铁路相关展示品,了解昔日铁道运输的光荣历史。驳二艺术特区实现了保存城市记忆和旅游观光胜地的双重职能,既让当地居民能随时找回童年记忆,增强了文化认同感,又能让游客快速了解高雄历史,强化在地体验。

2.7 中国香港:政府与非政府机构通力合作

快节奏的城市生活和文化遗产保护在香港并行不悖。香港特区政府在2008年推出“活化历史建筑伙伴计划”,目前已做到第五期。香港特区政府在运作上采用政府与非政府机构合作的模式,并加大公众参与力度。政府在服务和资金方面予以支持,香港文物保育专员办事处向成功申请的机构提供一站式咨询服务,服务范畴涵盖文物保护、土地用途和规划、楼宇建筑等。在资金方面,政府就建筑物收取象征式的租金,同时提供一次性拨款,以应付建筑物大型翻新工程的部分或全部费用,或应付社会企业的开办成本和最多在首两年营运期间出现的赤字,上限为500万港元。被活化的历史建筑大多位于老旧区域,活化后引入新的经济活动,对当地的社区起到积极的催化作用。如大澳文物精品酒店成为文化地标后,吸引了更多观光客到大澳;深水涉的北九龙判法院、荔枝角医院(活化为香港文化山房)及美荷楼(活化为YHA美荷楼青年旅社)活化后,也引来了大批人流,给当地注入活力。

3 国际文化遗产保护经验对上海的启示

自1986年被公布为第二批国家历史文化名城以来,上海逐渐加大文化遗产保护力度,创新历史文化保护机制,在空间分布上形成了城乡联系、“点线面”结合、物质和非物质文化遗产相辉映的遗产保护框架体系,遗产保护工作以历史文化风貌区、历史文化名镇名村和各级文物优秀历史建筑为重点展开。从《上海历史文化风貌区保护规划》、《上海市文物保护条例》、《上海市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《上海市非物质文化遗产保护条例》到《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》,上海市不断完善文化遗产保护的法律法规,提出“构建中华优秀传统文化传承体系”的目标,将历史文化遗产保护与城市更新结合起来。在文化遗产保护方面,上海已经取得了一定成果,但仍存在诸多问题,如物质文化遗产损坏情况加剧,历史建筑保护面临违规改建、过度商业化等问题,非物质文化遗产面临正在逐渐失去社会土壤,知识产权侵权现象严重,市场效益差非遗传承难以为继等问题,且整个文化遗产保护的法律体系尚不够完善,保护经费不足且分配不均,民众参与度低,保护意识薄弱等都是制约上海文化遗产保护的现实难题。[2]

世界各国、地区文化遗产保护经验皆是在充分了解自身资源禀赋的基础上因地制宜,以下是受国际经验启发,对上海文化遗产保护提出的几点建议。

3.1 完善文化遗产保护的相关制度体系

3.1.1 进一步完善文化遗产保护的法律体系

发达国家一般都较早制定了文化遗产相关法律,并不断完善,如英国1931年修订的《古迹保护法》,法国1962年的《马尔罗法》、美国1966年的《国家历史文化保护法》等。完善的法律体系上文化遗产保护工作顺利开展的有力保障。上海近年来在文化遗产保护方面出台了系列法律法规,但由于法律法规体系不健全,相关执法工作无法得到有效开展,进一步建立健全行之有效的法律体系迫在眉睫。

3.1.2 建立文化遗产保护教育及培训制度

国外非常重视文化遗产保护的宣传教育工作。西班牙中小学就开设有关文化遗产保护方面的课程,国家还出资建立了文化遗产保护和修复学校,培养大量的专业技术人才;意大利自1997年起,每年都要举办“文化遗产周”,免费开放大量的博物馆、文化遗址和私人住宅,以增强民众珍爱历史文化遗产的意识;波兰的华沙美术学院、克拉科夫美术学院等负责进行历史文化保护教育培养和对从业者的专业技术培训;日本将历史文化遗产介绍和保护的内容纳入中、小学课程,每年的修学旅行,学校都会组织学生参观文化遗产。文化遗产保护非一朝一夕之功,随着时光流逝,现有的建筑或生活也会变成新的遗产,因此文化遗产保护的理念需要不断被传递,文化遗产保护的技术需要被传承,日积月累逐渐内化成日常生活的一部分。

3.1.3 完善传承人保护制度

物质文化遗产需要大量具备专门技艺的匠人,而对非物质文化遗产的保护来说传承人就至关重要,可以说传承人是非物质文化遗产资源保护的核心。目前日本和韩国等国家都已形成了较好的保护制度。如日本政府对被称为“人间国宝”的传承人发放一笔扶助金;韩国政府制定了金字塔式的传承人保护制度。上海市浦东新区率先在全市尝试进行非物质文化遗产的普查保护试点工作,全面开展普查、立项和建立名录的保护工程,基本建立了国家、市、区三级非物质文化遗产名录体系,并制定落实了市级、区级代表性传承人的认定与保护措施,但在全市层面传承人保护制度仍需进一步完善。

3.2 建立科学的保护机制

3.2.1 建立资金多元化制度

文化遗产的保护技术难度大,耗费时间长,需要大量的资金长期投入,因此必须建立一套长效合理的资金投入机制,以确保文化遗产资源的保护到位。在保护资金的来源方面,形成以政府为主导,非政府组织、社会团体、慈善机构和个人等多元主体参与的保护机制。意大利政府还通过发行文物彩票方式获得一定的专用资金;英国出了财政拨款外,还有一些非政府组织和志愿者也会进行捐赠以及提供一些无偿的服务;美国除联邦政府每年拨给国家公园管理局一定的保护经费外,还通过减免税费和降低门票价格等方式吸收社会各界的投资。目前上海文化遗产保护除部分政府资金支持外社会力量参与较少,文化遗产保护经费严重不足,且存在基层配套不均衡的情况。

3.2.2 逐步建立公众参与机制

文化遗产是人类在漫长历史长河中存留下来的瑰宝,不论是物质文化遗产还是非物质文化遗产只有融入到日常生活中去才能永葆生机、活力。国外文化遗产保护工作社会化程度较高,美国1853年发起拯救乔治•华盛顿旧居的运动,而后发展成为全国性的非政府保护组织;[3]英国1877年民间就成立了古建筑保护协会;法国通过委托民间社团组织托管的方式,实现对文化遗产的有效保护。上海已经逐渐形成了一批文化遗产保护力量,如民间文艺家协会、民间收藏家协会、私人家庭收藏馆等,但由于准入制度不完善,扶持政策不健全,管理运行不规范等问题,生存十分艰难,难成气候。文化遗产保护工作绝大部分仍是由政府主导,社会力量没有被调动起来。

3.3.3 建立国际交流合作机制

文化遗产是全人类共同的遗产,在遗产保护方面广泛地开展国际交流、合作不仅有利于扩大本国文化遗产知名度,提升影响力,而且能够及时借鉴先进经验,高效保护遗产。意大利的威尼斯在遗产保护上积极寻求国际合作,并得到了世界各地30多个民间保护组织募集保护资金等方面的支持;波兰通过参与“欧洲遗产日”,加入欧洲历史文化遗产保护体系,获得了大量的国际资金支持。此外,菲律宾、泰国等国家也得到联合国教科文组织的肯定和保护性支持。近年来,上海虽通过参与长江流域主要城市非物质文化遗产保护战略联盟,举办国际(上海)非物质文化遗产保护论坛等方式扩大国内外交流合作,但文化遗产保护仍处于“自力更生”状态,保护力量较为单薄,国外先进理念、经验等未能及时了解、运用。

3.3 推行有效的保护措施

3.3.1 建立高效的组织管理体系

文化遗产保护涉及领域众多,且时间跨度大,高效的组织管理体系是保证文化遗产保护有序开展的重要前提。意大利国家文化遗产部负责的多层次、多区域的组织管理;美国建立了国家公园制组织管理系统;波兰中央政府设立了专门的文化保护部门;

日本设立了文物保护行政管理部门和城市规划行政管理部门;韩国则由文化遗产委员会作为主要组织管理机构。在机构设置上,随着2015年上海市非物质文化遗产保护协会的成立,上海形成了政府文化行政管理部门、保护工作专职机构与非物质文化遗产保护协会三位一体的保护体系。近年来上海整体的文化遗产保护工作虽有所加强,但部分文化遗产仍存在管理不善的情况,如20世纪80年代花费大量人力物力搜集编写的民间文艺集成资料因集成办公室的撤消无人专管,损坏、流失现象十分严重。

3.3.2 推进物质文化遗产和非物质文化遗产保护相结合

物质文化遗产和非物质文化遗产虽然形态各异,差别较大,但是可以互补短长,将当地的文化资源充分融入物质文化遗产中,并适当引入新元素,使得古老的建筑和艺术活动碰撞融合。意大利北部维罗纳将古罗马竞技场用于歌剧表演,通过重新演绎古罗马的露天歌剧活化这座古老的建筑,市政府还定期举办歌剧节来吸引游客。墨西哥城瓜纳华托虽有着绚丽多彩的建筑,但真正吸引游客来这里的确是在这些建筑中举办的艺术活动,如歌剧、艺术节、民俗表演等,每年在这里举办的塞万提斯国际艺术节吸引了大批的外来游客。墨西哥的瓜纳华托拥有二十多座博物馆,七座剧院,甚至整座城市的广场、街道等都是艺术的大舞台,而且这里的艺术节80%是免费的。上海有数量庞大的优秀历史建筑,海派文化在发展过程中也存留下来许多精湛技艺、民俗表演形式等,可以试图将找到两者的连结点,让物质文化遗产和非物质文化遗产交相辉映。

3.3.3 推行文化遗产“在地保护”机制

人的生活是文化遗产保护的灵魂,而今被当做历史文化遗产的物质形态或非物质形态在早期都是与人的生活息息相关的,或是大户人家的宅院,或是平民生活的小巷,亦或是日常生活、生产中的礼节、习俗。香港文物保育以社区为单位,利用非政府组织或社区中心来发动居民共同参与。建立社区文化展馆作为集体回忆的载体,不仅能较好地保护社区历史遗存,更能提升该社区居民的文保意识和归属感,也让新生代社区居民能更好地寻根溯源。[4]上海共有44片历史文化风貌区,风貌区的老旧建筑里生活着大量居民,他们多数是土生土长的上海人,甚至在某种程度上他们的生活状态也是历史文化风貌区的一部分。上海要做到存留历史记忆,保护历史文脉,就必须推动这些社区居民参与到文化遗产保护中去,做到让当地人保护当地文化。

文化遗产的保护既不是将其束之高阁,也不是大拆大建,而是在外表更新的基础上,把建筑的商业、观赏功能进行更深层次造,使之更符合当代人的需求,并鼓励公共参与其中,最终将文化遗产保护融入到日常生活中去。文化遗产保护的终极目的是缓和、理顺城市发展和文化保护之间的紧张感,让人类的文明绵延不断,生生不息。

[1]杨红.非物质文化遗产数字化研究[M].北京:社会科学文献出版社,2014:166-167.

[2]荣跃明,毕旭玲.上海非物质文化遗产发展报告(2017)[M].上海:上海书店出版社,2016:11.

[3]William J . Murtagh.时光永驻——美国遗产保护的历史和原理[M].谢靖,译.北京:电子工业出版社,2012:39.

[4]陈平.中国非物质文化遗产发展报告(2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:281-282.

责任编辑:于向凤

C912

A

1674-4144(2017)-08-81(6)

沈杰,上海市发展改革研究院信息咨询中心主任,文化发展研究中心副主任,高级经济师。

周继洋,上海市发展改革研究院文化发展研究中心科研人员,上海交大城市科学研究院兼职研究员。