粟裕苏中抗战威震敌胆

2017-08-11郑林华

★郑林华

湘籍将帅

粟裕苏中抗战威震敌胆

★郑林华

1944年任苏浙军区司令员的粟裕

编者按:他是战士们心目中的“战神”,是毛泽东赞誉的“第一功臣”“常胜将军”,他就是共和国第一大将粟裕。2017年8月,粟裕诞辰110周年,本刊特发《粟裕苏中抗战威震敌胆》,以示缅怀。

1941年2月,新四军第一师便衣侦察员陈永兴骑着自行车,在从姜堰到泰州的公路上侦察敌情。当地一马平川,他骑得太快,竟然没看到伪军李长江部队的哨兵,结果径直冲进李长江部某团驻地。恰巧该团正在庄头空地上集合,几百号人你呼我喊,骡马辎重杂乱无章。陈永兴正为自己单枪匹马闯到敌人堆里发愁,忽然看见有个穿黄呢子军装的伪团长在那里发号施令,身材魁伟的他当机立断,一把抓住那个伪团长,并掏出手榴弹,拉下弦线,大喝:“快下命令叫部队缴枪,否则,你死我也死!”伪团长被这突然袭击吓住了,乖乖下令让部下把枪堆在空场上,四五百名伪军全部当了俘虏。

陈永兴只身俘敌一个团的事迹,是粟裕苏中抗战的一个缩影。

讨伐伪军 围魏救赵

苏中临近南京、上海,盛产粮、棉、油、盐等重要战略物资,商业兴盛,财源丰足,境内又都是平原水网,交通便利,历来是江浙财团的重要原料基地和工业品销售市场,沦陷后成为日军的重要后方和战争资源供应基地。我军如能取得苏中,不但可以掌握大量人力物力财力,还可以将其作为华中根据地的南大门,向苏浙皖边、闽浙赣边发展的前进基地,而且可以通过上海扩大我党我军在国内外的影响。因此,中共中央指示,要把包括苏中在内的苏鲁战区建设成华中的三个基本战略区之一,“好像汉高祖的关中”。苏中重要的地理位置、经济状况、战略作用,使其成为日军、国民党军和我军必争之地,其斗争可谓极端尖锐复杂。

如此复杂的斗争环境需要一位高手才能应对裕如。1941年1月皖南事变后,在盐城重建的新四军军部任命粟裕为第一师师长,下辖第一、第二、第三旅,总兵力1.3万人。由于原苏北指挥部的人员大多被抽去重建军部,粟裕组建一师师部的时候,军部留给他的官兵只有23人。陈毅特地去看他,关切地问:“怎么样,人太少了吧?”粟裕爽快地回答:“好男不吃分家饭嘛!军长放心,哪里有群众、有敌人,那里就有我们的发展。”陈毅听了很高兴,连声说:“好!好!”随后成立了苏中军区,粟裕任司令员(后兼政委)。他开始独当一面,率部在苏中地区开展抗日斗争。

新四军第一师自建立后就处于日、伪、顽夹击的险恶环境中。当时,日军为实现其“以华制华”阴谋,把收编利用伪军作为其重要侵华策略。而国民党企图消灭新四军,也以“曲线救国”为幌子,纵容甚至指派大批正规军投降日军,一时“降将如毛,降官如潮”。

在这种形势下,2月13日,国民党驻江苏省泰州地区的鲁苏皖边区游击副总指挥李长江不顾新四军的劝阻,率所部约1万人公开投敌,18日通电就任伪军第一集团军总司令。李长江是国民党军在华中敌后第一个公开投敌的高级将领,影响恶劣。新四军为顺应民心,坚持抗战,决心予以打击。

就在李长江通电就伪职的同一天,新四军代军长陈毅、政治委员刘少奇发布《讨伐李逆长江命令》,任命粟裕为讨逆指挥部总指挥。粟裕率第一师主力迅速沿海(安)泰(州)公路向西横扫,19日攻克姜堰,俘李长江部800余人,当日黄昏直逼泰州城郊。

在粟裕指挥下,我军顺利摸进东门,直捣李长江的伪总司令部。李长江下令部队拼死抵抗,企图等待日军赶来增援。然而,士兵们感到当伪军抬不起头,士气低落,没有战斗力,一打就垮。20日晨,李长江扔下佩剑,仓皇逃窜。这一战,我军共歼灭李部伪军近5000人,并争取了两个伪军支队。

日军原计划在策应李长江投降后,以其为前驱,兵分两路,一路沿海安、东台,另一路沿泰州、兴化,向北夹攻盐城新四军军部。没想到李长江被粟裕迅速打残,日军得知泰州被粟裕攻占,立即向泰州合击,而粟裕早已主动撤走。日军找不到粟裕决战,原定挟伪军“扫荡”盐阜地区的计划被迫中止。

1941年6月,苏德战争爆发,德军的胜利大大刺激了日寇的野心。7月,日军重新调整部署,发动对盐阜地区空前规模的“大扫荡”,妄图摧毁新四军军部。日第十二旅团长南浦襄吉担任前敌指挥官,1.7万名日伪军倾巢出动,采取闪击战术,合击盐城新四军军部。

为了打破日军对盐阜地区的“扫荡”,最大限度地把日伪军吸引到苏中,以保障华中局和新四军军部的相对安全,在军部部署下,粟裕派第二旅去盐阜区保护军部,同时指挥第一、第三旅在苏中地区猛攻敌人后方,发动群众破坏交通。第一旅在泰兴、海安、泰州地区发起攻击,连克蒋垛、黄桥、古溪、季家市、天星桥、孤山等据点,接着又围攻姜堰和泰兴,泰兴伪军向南浦襄吉告急,但南浦襄吉不为所动,继续对盐阜区进行“扫荡”。粟裕决心攻其必救,以第一旅主力围攻敌第十二旅团在苏中的巢穴泰州,同时破坏公路桥梁,拦截河道,使日军给养无法北运。日军前后方无法相顾,陷入顾此失彼的被动境地。南浦襄吉的上司坐立不安,担心新四军威胁长江和沪宁铁路安全,严令南浦襄吉迅速南撤回援,如有怠慢,军法处置。南浦襄吉挨了上司训斥,被迫回援,新四军军部因此解围。

七保三仓 五战丰利

日寇痛感苏中抗日军民对其威胁巨大,南浦襄吉更是视粟裕为肉中刺眼中钉,以其兵力和装备优势,把苏中作为重点进攻的主要目标,企图切断我军南北联系。而新四军军部赋予第一师的任务是:坚决粉碎日伪顽的联合进攻,占据广大乡间,始终坚持苏中阵地,建立巩固的抗日根据地和强大的地方武装。

一向积极完成任务的粟裕非常重视根据地的作用,他经常说:“根据地是我们生存、发展、争取最后胜利的基础。没有了根据地,我们就失掉了一切。”鉴于苏中特殊的战略地位,粟裕对根据地建设提出了高标准:不仅要取得军事斗争胜利,而且应把苏中建成中央要求的基本根据地。

作为战略家的粟裕提出根据地中要有一定范围的、相对稳定的基本区,以保证在任何严重形势下都能对全区实施不间断的指挥。第一师刚成立时,他就在三仓一带广泛深入调研,并对苏中4个分区作了有纵深有层次的战略布局。他考虑到:第3、4分区位于长江以北,是日军重点控制地区,我军回旋余地难以扩大;第1分区位于京杭运河东侧,国民党顽固势力较强,工作尚待开辟;第2分区北有盐阜区作屏障,东临大海,西接水网地带,南有第3、第4分区为屏障,境内有以三仓为中心的黄海滩涂地带,地广人稀,交通闭塞,不便敌人行动,利于我军回旋,具有创建中心区的客观条件。因此;粟裕决定把三仓一带作为苏中的中心区和基本区。

为打破日军分割封锁,粟裕采取进可攻退可守的作战方针:一方面,根据地某些基本区和重要基点,作为必争之地,坚决与敌人争夺;另一方面采取敌进我进策略,以一部兵力深入日伪兵力比较薄弱的地区,开拓和建立新的根据地。

如皋东部以丰利镇为中心的地域,是苏中军政领导机关和主力部队常驻之地。此处能直接策应三仓,因此三仓和丰利便成为我军与日伪激烈争夺的战略要点。从1941年6月开始,粟裕指挥主力部队七保三仓,五战丰利,保障了基本区的相对稳定。粟裕在给军部发的电报中说:“我们7次保卫三仓,终于使敌人无法在三仓站住脚。”粟裕对三仓很有感情,逝世后家人根据他的遗愿将他一部分骨灰葬在三仓。

粟裕率领的师指挥机关也是敌人攻击的重点,于是他把指挥机关游击化,和敌人躲猫猫。1942年1月下旬,第五次丰利争夺战后,他率领前敌指挥部转移到第2分区休整,当时正值旧历年关,为了让大家能愉快地过个春节,粟裕通知乘渔船在海上隐蔽活动的师直机关人员上岸与他们会合。黄昏时,粟裕得到情报,敌人在周围几条线上增兵。粟裕判断敌人第二天就要对三仓地区发动“扫荡”,于是决定敌进我进,立即率师直机关向敌人来路富安、安丰方向行动。第二天拂晓,他们到达鲁家灶村。村北有条由西向东的小河,河南岸有一条通向安丰的小路,粟裕估计袭击三仓的敌人可能经过这条路,呆在河边会很危险。当时大家已行军一夜,有些劳累,但他们还是没有休息就过了河。果然,师直机关人员刚刚过河,后卫部队就同从安丰出动的敌人打响了。部队交替掩护,有秩序地全部过了河,但目标已经暴露,只得赶快北移。

1940年,粟裕(右一)、陈毅(右二)在苏北黄桥战役前夕合影

粟裕中午到达四灶,炊事班埋锅烧饭,买鸡买肉,准备让大家过个好年,没想到饭菜还未熟,又响起枪声。原来敌人也学乖了,分路分梯次行动,前面走过去,后面又跟上来了。他们只好拉起队伍,带上饭菜又继续走。天晚了,他们走到七灶,刚打算做晚饭,北面又发现敌情,便回头再向南走,凌晨到达张家灶。

此时,敌人刚从张家灶袭扰而去。按照以往经验,一般日军袭扰过的地方是比较安全的,但粟裕还是很谨慎,他们便一面休息,一面派出侦察员向几个方向侦察警戒。不久,侦察员跑步回来报告:“唐家洋的鬼子集合在场上,指挥官正在训话,一部分鬼子把抢来的东西装上小车、担子,押回李堡据点去了。”但粟裕对此却有不同的判断:敌人不待天明就集合训话,肯定不是返回据点,而是要杀“回马枪”。于是,他立即集合队伍,继续向南走,打算越过海安到丁家所的公路,跳到如东汤家园地区去。

但走上公路,会不会再遇到敌人?这个谁都不能保证。细心的粟裕发现路边有一堆人粪,他用小树枝一挑,还是软的,再一察看,路上还有许多皮鞋印,于是他判定敌人正利用黑夜向李堡增兵,这批敌人后面可能还有跟进的,必须迅速隐蔽,利用前后两批敌人之间的空隙越过公路。粟裕他们悄无声息地俯卧在公路两侧。果然,后续之敌从海安方向开来,但没有发现粟裕他们。等敌人通过后,粟裕他们顺利地越过了公路,渡过了丁堰向东的大河,第二天清晨全部跳出了敌人合击圈,安全到达汤家园。那天傍晚粟裕得悉,在他们离开张家灶后,敌人果然杀了个“回马枪”,只是扑了个空。

这次行动整整一天两夜,反复行程100多公里。机关人员与野战军一样能够连续行军,很不简单,说明指挥机关和机关干部已经能适应这种环境,能一面作战一面工作。在整个抗日战争中,苏中军区机关一直是日伪军寻歼的目标,但在粟裕机动灵活的带领下,却没有遭到过一次袭击。

1941年12月,南浦襄吉又对苏中实施“冬季大扫荡”,粟裕为了确保三仓和丰利两个战略支点,调动10个团攻击日伪军守备的薄弱据点。此战被称为“十团大战”。

1942年,日伪军频繁对苏中进行“扫荡”,四五百人的小“扫荡”平均每周一次,千人以上的较大“扫荡”平均每半个月一次。然而各种“扫荡”都没有效果,不甘失败的南浦襄吉开始对苏中地区进行“清剿”(“机动清乡”)。从6月到10月,日伪军先后分别对第4、第3、第1分区开展了3期“清剿”。在粟裕指挥下,我各分区紧密配合,机动作战,数月中先后进行石港攻坚战、海门袭击战、如西反击战、二窎歼灭战等。在南通谢家渡战斗中,我军一举歼灭南浦襄吉旅团五十二大队大队长保田中佐以下110名日军,俘虏3人。在这一系列打击下,南浦襄吉的3期“清剿”也付之东流。

南浦襄吉刚到苏北时,日第十二旅团有5600多人,但和粟裕打了两年,伤亡5000人,经过不断补充,才得以维持在3700人。南浦襄吉不断被上司训斥,而粟裕则得到华中局书记刘少奇的赞赏。刘少奇说:第一师几年来工作获得了最大的成绩,在抗战中建立了最大的功劳。在新四军中,以第一师作战最多,战果最大。

粟裕还领导了苏中根据地各项建设。从1941年开始,苏中根据地广泛开展减租减息斗争。从1942年冬开始,苏中根据地又开展了改造基层政权的群众运动。到1943年底,苏中根据地基本建成了从上到下的抗日民主政治体制,把政治民主交到群众手里。他还带领部队帮助群众兴修水利,发展生产,繁荣经济。在粟裕的领导下,苏中每年完成100万担公粮、2000万元税收的上缴任务。

原地斗争 打破“清乡”

打破3期“清剿”之后,苏中局势得到缓和,一些人感觉到抗战已经胜利在望。

然而,人们没有料到,苏中抗日根据地即将迎来敌情最严重、斗争最艰苦的1943年。

原来,日军意识到“扫荡”和“清剿”都对苏中无济于事,于是决定对苏中实行残酷的“清乡”,并将劳师无功的南浦襄吉弃置不用,改由具有苏南“清乡”经验的第六十师团长小林信南主持。

小林信南将“清乡”重点放在苏中根据地,并首先选择临江濒海、易于分割封锁、对日伪威胁最大的第4分区作为“苏北第一期‘清乡’实验区”,调集大批日伪军、宪兵、“清乡”警察、特务和汪伪行政人员,进驻“清乡”区内各集镇和重要村庄。参加此次“清乡”的总兵力达到1.6万人,密集程度前所未有。在“清乡”区边沿,日伪还构筑了长达175公里的竹篱笆封锁圈,每隔一定距离就构筑碉堡、瞭望哨,派兵驻守,并占领沿海集镇,封锁海上与陆上交通。日伪叫嚣用6个月时间完成“清乡”,妄图在“清乡”区内彻底消灭我党我军,建立彻底的伪化统治。

“清乡”与“扫荡”不同,“扫荡”是一种短时间的突然性的军事行动,主要是为了打击我军,扩大占领区,而“清乡”不仅用优势兵力以打击驱逐我军主力,而且动员配备一切军事、政治、经济、文化、特务各方力量,彻底破坏我地方党政群众组织,摧毁我根据地,把我根据地彻底伪化、殖民地化。

因此,我党我军也只有动员军事、政治、经济、文化、锄奸保卫等各方面的力量,开展反“清乡”斗争,才能粉碎敌寇的“清乡”。

粟裕首先领导第一师和苏中军区实行精兵简政,对全师(军区)部队进行统一整编,各旅保留一个主力团,其余主力团实行地方化,与各县团合并,成为地方团的骨干力量。这样既使军区有主力在手,随时可以对重要方向实施突击,而各分区、各县也都有较强的武装作为机动兵力,配合区游击队和民兵,担负坚持原地斗争的任务。

为掌握反“清乡”斗争的第一手材料,及时总结反“清乡”斗争经验,提高司令部机关军事指挥水平,粟裕从师直属队选派中层领导干部和骨干组织武工队,轮流进入“清乡”区参加斗争。他们挺进到敌人据点后面及江边地带,神出鬼没,袭击其腹背,迫使敌人不敢把大量兵力用到第一线,甚至小分队也不敢单独离开据点活动。

惩治汉奸是反“清乡”的重要手段。我在“清乡”区的400多个乡,每乡都成立锄奸组,采取盯梢、诱捕、“背娘舅”“老鹰捉鸡”等各种办法捕杀汉奸、特务,仅1943年4月和5月就处死伪特工、伪职人员274人。从苏南调来的伪清乡人员被捕杀过半,吓得20多个伪区长躲在南通城里不敢就职。

粟裕还领导苏中群众开展改造地形运动,这是平原水网地区开展敌后游击战争的一个创造。苏中大部分为水网、半水网地区,相当一部分地区非舟楫不通。日伪使用高速汽艇,行动起来比我军的木船要迅速得多,河流成为他们的水上公路。在敌进我退时,我军难以摆脱敌人追击,如上岸转移,每条河流都成为我军运动的障碍;而在敌退我追时,木船又赶不上汽艇。为了改变这个不利态势,群众在河流上构筑明坝、暗坝、交通坝、阻塞坝,我军的木船吃水浅,船底平,从坝上一掠而过,畅行无阻,日伪的汽艇吃水深,冲不过坝,寸步难行。同时,粟裕又发动苏中军民改造桥梁,变大桥为小桥、固定桥为活动桥;改造道路,改大路为小路、直路为弯路,让日伪的汽车也失去优势。

敌人把用竹篱笆封锁视为“清乡”的法宝,粟裕就针锋相对地提出“不让敌人打篱笆”的号召,一场破击战迅速开展起来。在苏中区党委统一部署下,第3、4分区同时发动封锁线两侧群众开展大破击。7月1日晚上,4万多群众和民兵一齐出动,锯倒电线杆,割断电线,挖断公路,放火烧篱笆,被烧篱笆绵延上百公里,火光冲天看不到头。日伪军吓得躲在碉堡里不敢出来,眼睁睁地看着苦心经营的竹篱笆被毁坏殆尽。这就是名扬苏中的“火烧竹篱三百里”。延安《解放日报》对此予以突出报道。

眼看两个月的“军事清乡”毫无进展,小林信南急忙实施“政治清乡”。所谓“政治清乡”,其实就是编保甲,强行为“清乡”区内的群众登记户口,强行为每家每户张贴门牌,并实行连坐连保。

对此,粟裕让青壮年隐匿,只留下老弱应付,结果是“铁将军把门,灶王爷当家,鬼子编保甲,请他编菩萨”。等日伪一走,我反“清乡”人员就动员群众烧毁门牌和保甲户口簿,并让群众推说是新四军干的。结果敌人的“政治清乡”也收效甚微。日军6个月消灭苏中新四军主力的幻想,在粟裕手中又破灭了。

狡猾的小林信南吸取教训,在1943年6月至10月的“延期清乡”中采取了“武装特务化”“以游击对游击”的策略。由日军组成机动队,每队六七十人,每县两三队,又由伪宪兵、警察和特工人员组成“武装特务突击组”,每组20余人,打扮成“游击队”,活动和作战方式也游击化:如改走大路为走小路;改白天“扫荡”为昼伏夜出,或在拂晓猛袭;或分路突击,轮番搜索;或改穿便衣,冒充抗日军政人员,诱骗群众,捕杀干部、共产党员和民兵。

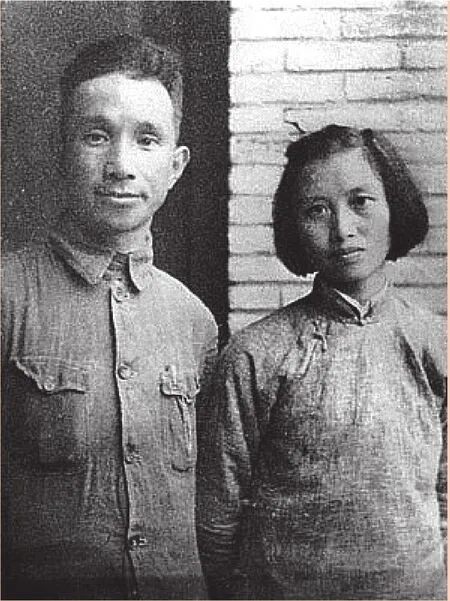

1941年,粟裕与楚青在苏中

此时,粟裕刚好奉命到军部汇报工作,临行前他特别提醒大家,必须防止轻敌与骄傲,以防敌人反袭。然而,第4分区经过6个月的反“清乡”斗争以后,干部群众以为日伪败局已定,过高估计了已经取得的胜利,干部群众一度产生了松懈情绪,对日伪接踵而来的进攻特别是新的策略估计不足,缺乏准备,使得第4分区在“延期清乡”中蒙受相当大的损失,有些地区一度形成各种组织被破坏的被动局面。

为打破小林信南的“延期清乡”和后续的“高度清乡”,粟裕提出“党员军事化,农村兵营化”,并鼓舞第4分区:游击老手还怕游击小鬼?同时,他提出对日伪采取分化政策,表现了高超的斗争艺术。

当时,苏中伪军有旧派与新派之别。旧派是李长江部和地方妥协势力,这一派仍残存有民族意识和地方观念,新派伪军则是由日汪扶持起来的力量,以日本买办和特务为主,是日寇“对华新政策”的坚决执行者。粟裕利用旧派又不使其完全胜利,打击新派又不使其完全失败,使两派互相牵制。

对于日军,粟裕也区别对待。南浦襄吉不受上司待见,对于小林信南多有不满。粟裕对他一直注意斗争策略,在1942年即指出,对南浦襄吉之打击应适可而止,以抑留他在苏中单独与我军纠缠。这时,粟裕进一步利用他与小林信南的矛盾,着重打击小林信南师团,使他不配合小林信南“清乡”。

粟裕和第4分区还特别设计了汤景延团“投敌”的精彩“节目”。汤团原是由爱国人士出面组织的地方自卫武装,粟裕指示该团利用汤景延的特定社会关系打入伪军,进驻通如海启的“清乡”重点区,以配合反“清乡”斗争。1943年4月,该团取得“苏北清乡主任公署外勤警卫团”的伪军番号。他们控制南通沿江港口,保障长江南北的交通联系,为新四军购买和运输军需物资,搜集和转送军事情报,掩护党政军干部往返,秘密处决一些日伪特务。9月,汤景延等奉命率部暴动,实施“破腹行动”,摧毁日伪军据点,胜利归来,有力地配合了反“清乡”斗争。

我军活动在“清乡”圈外的主力部队,积极寻机歼敌,沉重打击敌伪。

1943年一年中,粟裕指挥主力部队和地方武装同日伪作战624次,毙伤日伪1.5054万人,俘虏1.1949万人。苏中全区军民英勇无畏,顽强奋战,经受住了严峻的考验,终于获得了反“扫荡”反“清乡”的胜利。

车桥战役 转入反攻

历史进入1944年,世界反法西斯战争转入大规模的反攻阶段,整个国际形势对中国抗战非常有利。此时,苏中的形势是:小林信南在第4分区进行的“高度清乡”无法完工,新四军又迅速向其他分区扩展,小林信南只好决定再对第1、第3分区进行“扩展清乡”,对第2分区进行“强化屯垦”,但是他已无更多兵力可调,而且老兵越来越少,士气越来越低。而我经过艰苦奋斗,地方武装已能独立担负打击歼灭日伪、坚持原地斗争的任务,主力部队随时可用于机动作战。于是,粟裕及时提出“更顽强地坚持原地斗争和更有效地准备反攻力量”的方针。他开始把领导重心由以坚持为主转为以发展为主。

为了进一步打通苏中与苏北、淮南、淮北根据地的“通道”,改变各分区被分割的局面,创建一块稳定根据地,以便移驻领导机关,集中干部整风和轮训部队, 1944年2月,粟裕建议发动车桥战役。

粟裕最厉害的地方在于总是能比一般人看得远。车桥战役并非他突然的神来之笔,而是长时间酝酿和形成的结果。早在1943年6月,他去军部驻地黄花塘参加整风会议和9月返回苏中时,曾带领少数参谋、测绘人员,有意识地选择路线,穿行于车桥、曹甸据点附近的边沿区,往返行程达500余公里。他对沿途地形、敌情进行了实地调查,逐步酝酿形成了在淮宝地区以攻取车桥、泾口为目标的战役设想。

为达到战役发起的突然性,粟裕运用声东击西手段,在三仓地区举行牵制战。粟裕与管文蔚分别率领师直机关前后梯队与日伪纠缠。南线的作战行动麻痹了敌人,直到战役发起前夕,车桥守敌尚无戒备。

车桥是日伪军控制宝应地区的重要据点,位于淮安东南,坐落在涧河(又名菊花沟)两岸,东西约1公里,南北近1公里,河道上有5座桥梁。全镇形如“车”字,因而得名。镇内驻日军40余人,伪军500余人。日伪军深沟高垒,并架设铁丝网,设防十分严密。四周还筑有大土围,围内套有许多小土围,沿大小土围筑有碉堡53座,还有许多暗堡,构成了绵密的交叉火力网。日伪曾经吹嘘:“新四军若是能够打下车桥,我们情愿撤出苏中。”

粟裕调集5个多团的兵力,采取攻坚打援并举的方针,决心不惜牺牲,坚决攻占车桥,同时歼灭增援之敌。

1944年3月5日凌晨,车桥战役打响。我军利用暗夜从敌外围据点之间直插车桥,从四面八方越过外壕,架起云梯,爬上围墙,仅用25分钟就攻占了围墙上的所有碉堡,并迅速攻入镇内,分割包围各日伪军驻地。这一突然攻击使敌人完全被动。当日中午,我全歼镇内伪军,下午对日军驻守的小土围及碉堡开展攻击。经过一天一夜的战斗,日军大部被歼,残敌固守挣扎。

车桥攻坚之际,芦家滩一带的打援也同时打响。这是粟裕精心挑选的伏击地。芦家滩南有涧河,宽20余米,水流湍急,河岸险陡,不易徒涉;北面是一片草荡,宽约半公里,长约1公里,芦苇密布,淤泥厚积;中间形成狭窄的口袋形地域,淮安到车桥的公路由此穿过。5日下午,得知车桥被攻击后,日军在淮安集结700余人,分批乘汽车增援车桥。当第一批援敌240余人进入韩庄、芦家滩伏击阵地时,我军突然猛烈开火,迫使敌人进入预设的地雷阵,援敌被炸死炸伤不少,余敌缩回韩庄固守。随后,又有两批援敌窜入韩庄。天黑后,韩庄之敌多次偷袭我军阵地,均被击退。我军组成突击队与敌人展开白刃战,日军伤亡惨重,企图向韩庄东北草荡突围,又遭我军猛烈突击,被切成3段。战至6日凌晨2时,我军将窜入草荡边的残敌全部歼灭。

6日早晨,车桥残敌20人乘隙逃窜,战役至此胜利结束。这次战役共歼日军大队长以下465人,其中俘24人,毙383人,伤58人;歼灭伪军483人,缴获92式步兵炮1门及大批武器弹药。此战开创了华中地区生俘日军的新记录,也成为苏中抗日斗争的转折点。

捷报传到延安,新华社向全国播发了新四军收复车桥的消息,赞扬这是以雄厚兵力打的一个大歼灭战。《解放日报》还发表了祝贺这一胜利的社论。

1944年秋,中共中央为发展东南各省的抗日斗争和准备战略反攻,重申发展东南的战略方针。粟裕主动请缨,奉命担负向苏浙皖边区发展的任务。12月中旬,他率苏中3个主力团渡江南下,暂别苏中。

苏中抗战的4年是粟裕独当一面的辉煌4年。与粟裕较量多年的国民党高级将领顾祝同对他大为叹服:“粟裕能说善辩,文武双全,且忠心耿耿,真是个不可多得的儒将。自古道:千军易得,良将难求,我们国民党内就是缺少这样的将领。”