歌剧《杜鹃山》:另一番壮志情怀

2017-08-09景作人

景作人

在我们这一代人中,京剧《杜鹃山》可谓刻骨铭心,那是一部现代京剧的经典,一部无法跨越的时代珍品。如今,众多从事音乐、戏曲、戏剧工作的中老年艺术家,提起当年那部精神上振奋、艺术上完美的作品,心中都有着无限的钦佩和喜爱。京剧《杜鹃山》是一部被载入史册的典范之作,自诞生以来,就再没有其他艺术品种敢步其后尘——长时间内,大家都不敢有重新创作此题材的想法。

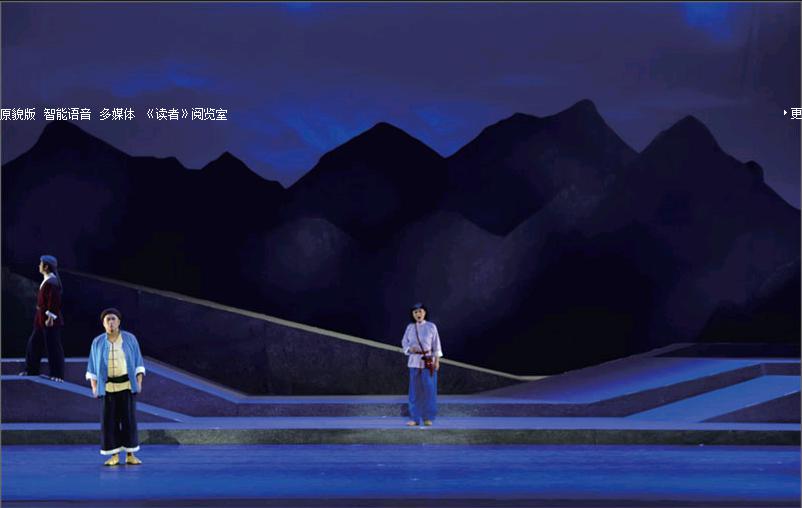

时至今日,终于有人冲破禁锢,做出了一件轰轰烈烈的事,这件事就是歌剧《杜鹃山》的创作与完成。在纪念中国共产党建党95周年暨红军长征胜利80周年之际,由北京歌剧舞剧院主创的歌剧《杜鹃山》,于10月16日、17日在北京天桥剧场举行了两场公演。

在评论这部歌剧之前,我有两句话必须要说。第一,我十分钦佩北京歌剧舞剧院的诸位决策者们,他们敢于突破经典,做出了重现《杜鹃山》时代风貌的决定。第二,我为胡叠、郑冰等诸位创作者们叫好,特别是郑冰,身兼作曲与剧本改编两个职务,其才能和精力非同一般。我尤其佩服的是,几位艺术家能够采用歌剧的形式来重写《杜鹃山》,这真是一件敢想敢为的事。说实话,单凭这种大胆的勇气和精神,就足以令人对他们倍加敬畏。

值得赞赏的几个优点

第一,歌剧《杜鹃山》在剧情上基本沿袭了京剧原作,主要人物柯湘、雷刚、田大江、温其久、毒蛇胆等,都与京剧一样,有着各自鲜明的人物性格和音乐形象。唯一不同的是,编剧在此剧中增加了“赵辛”这一角色(柯湘的恋人),使得剧情的逻辑发展更合理,还融合了人性化的感情色彩。

众所周知,京剧《杜鹃山》作为当年的样板戏,创作于历史特定环境中及思想意识上,情节与主导思想符合当时的特定要求,因此尽管作品在戏剧性、音乐性、戏曲性等方面极有高度,表演及综合艺术方面也极为出色,但却有相当的局限性。

而今天的歌剧《杜鹃山》则不然,它摒弃了当年样板戏中单一的阶级斗争思想,加强了人性化、人文化、情感化的体现,从另一个高度体现了红军及农民赤卫队的英雄本色。我个人认为,这是时代发展、思想丰富与创作理念成熟的集中表现。

第二,歌剧《杜鹃山》在戏剧性上强调了与音乐的统一性,同时在人物塑造上加强了“个性化”处理,消除了“概念化~僵硬化”的痕迹。再有,歌剧剧本在戏剧性高潮的处理上,尽量做到了张弛有度和对比铺垫,使剧情的发展有了跌宕起伏的基础。

我在看这部歌剧时,最关心的还是它的音乐部分。郑冰是一位富有歌剧创作经验的作曲家,当年,他曾与老师徐占海一起,创作过歌剧《钓鱼城》《雪原》等作品。这次独立创作《杜鹃山》,是他的一次冒险之举,然而他却放开了手脚,以挑战的心态和充分的信心,专心致志地投入了创作。

《杜鹃山》难写,这是众人所共知的。郑冰接受这个任务,真可谓“初生牛犊不怕虎”,胆子大得令人惊讶。然而郑冰不但接下了这个任务,还在不到半年的时间里完成了创作。

第三,看完歌剧《杜鹃山》后,首先感觉音乐是歌剧化的(当然这种歌剧化的音乐是否悦耳是否成功姑且不论),它有着有机性的特征,全剧的整体结构感较为突出,戏剧性表现也相对集中。郑冰曾表示,他创作歌剧《杜鹃山》,是希望把它写成一部音乐风格上中国化、音乐结构上西方化的作品,并希望通過这种风格与形式上的融合借鉴,达到自己理想和追求的创作模式。由此看来,《杜鹃山》应该是郑冰歌剧创作生涯中的一部重要的实验之作。

对于歌剧作曲家来说,创作时首先需要考虑的就是体裁的表现形式,郑冰在此方面也不例外。他首先在歌剧的咏叹调、宣叙调、重唱、合唱方面下功夫。例如,在写咏叹调时,他大量采用和借鉴了江西民歌、湘赣民歌的素材,使用动机发展和调性转换的手法,将其与自己创作的旋律相结合,达到了伸展性与戏剧性相融的、富有深度和感染力的效果。

人们从歌剧中可以听到,柯湘、雷刚、田大江等人的咏叹调,都有着一定的民歌基础,当然也有着抒情大气、豪情满怀的表现张力。特别是歌剧最后一幕中柯湘的一段激情四溢的咏叹调,既有难度又有深度。雷刚的几段咏叹调写得也很有性格,我原以为郑冰会用男中音来表现雷刚,但他却使用了男高音。如此一来,戏剧结构及观众欣赏的问题倒不大,但作曲家在写作时却凭空增加了很多难点。所幸,郑冰有功力有技巧,没有让观众失望。剧中他为雷刚所写的几首咏叹调,都是有血有肉、有性格、有气质的唱段。歌剧中田大江、杜妈妈也有不错的唱段。尤其是杜妈妈在狱中对雷刚所唱的咏叹调,音乐写得情真意切、发自肺腑。此外,郑冰为反派人物也写了一些有个性的音乐,如毒蛇胆的音乐,虽然他在剧中的唱段不多,但却很有阴险毒辣的味道,为这部歌剧的戏剧对比起到很好的效果。

第四,歌剧《杜鹃山》的合唱分量较重,几乎在每场戏中都有出现,这些合唱中的个别唱段气势磅礴,起到了烘托戏剧发展的作用。

《杜鹃山》的乐队部分写得很有机动性,它的音乐始终是流动的,没有过多的终止段落痕迹,这种音乐从头至尾听下来虽然有些累,但却真正是歌剧化的。我看歌剧时感觉到,作曲家为了达到全剧音乐的一体化,将很多旋律写进了乐队声部,如此便加强了乐队的音乐主动性,避免了单独伴奏的尴尬。从这一点上看,郑冰对创作的确作了许多深入研究。

第五,歌剧《杜鹃山》的执导是中规中矩的。由于排练时间短,很多情节和场面难以细致调配,演员的对手戏也未能充分展开,这是客观上的原因。但导演王冼平能够在短时间内,将舞台形象充分展示,使主要角色在表演上脉络清晰,已经很不容易。

歌剧《杜鹃山》的主要角色大多来自于中国歌剧舞剧院,其中也不乏中国歌剧界中的明星人物。韩延文饰演的柯湘颇具看点,她在演出中除保留了一些“京剧柯湘”的优点外,还将个人理解的“歌剧柯湘”性格添加进去。演唱上,她情感真挚、民洋结合,几首高难度的咏叹调完成得十分轻松。金郑健饰演的雷刚也颇有长处,他能将自己声音上的最大能量发挥出来,为角色树立威武形象提供了音乐上的基本保障。其余如高鹏饰演的田大江、刘海涛饰演的杜妈妈、刘月明饰演的毒蛇胆、杨冲饰演的温其久等,演唱和表演都显示出了一定功力。

指挥张少虽然年轻,但对歌剧体裁并不陌生。现场演出中,他把握乐团及演员的能力较为出色。尽管是新作品,但他却能够一气呵成,整体看来,他的综合技术和掌控能力有了很大进步。

几点意见

以上是我对歌剧《杜鹃山》的赞许意见。然而,若要真正对艺术、对创作者和表演者负责,就必须诚心诚意地提出问题表明看法,对作品的不足之处和艺术欠缺大胆批评。

一、编剧的问题。歌剧《杜鹃山》的剧本在总体上沿袭了京剧的原作,并在个别细节上进行了改编。然而我认为,改编后的歌剧剧本是不太成功的。首先,它太“散”了,不紧凑,主要角色的“光彩”不够,戏剧上则缺乏焦点,平铺直叙过多。举例来说,雷刚捉住田大江要杀头,柯湘以革命道理劝阻雷刚不要伤害穷苦弟兄,做“亲者恨仇者快”之事。此段本应是充满尖锐思想及矛盾冲突的,但歌剧却将此处表现得匆忙而草率——执拗的雷刚被柯湘三言两语就说服并理顺了思想,全没有了草莽、暴躁的脾气。其实,在此处编剧应该浓墨重彩,精心设计一段戏剧冲突的场面。试想,雷刚本是农民赤卫队长,思想简单,并不具备柯湘那样的阶级觉悟,也不懂得那么深的革命道理。当柯湘制止他的行为时,他的反应应该是暴跳如雷、烦躁不安,甚至有与柯湘产生碰撞的动机,总之绝不是像现在那样。我想,此处如果能将二人之争的矛盾发展到对立的顶点,然后再逐步化解,那么这段冲突就会成为歌剧中的一个戏剧高潮。

再有,歌剧剧本的创意不坚决。歌剧《杜鹃山》与京剧《杜鹃山》,在剧情上唯一不同的地方就是增加了柯湘的恋人赵辛这个人物,两人在受党的委托同上杜鹃山时,赵辛死在了敌人的枪口下,柯湘则被雷刚领导的赤卫队救出。赵辛临死前,将自己的包裹交给了柯湘。而柯湘则诀别了恋人,擦干眼泪投入到农民赤卫队中。

这一情节加得很好,它既表现出柯湘作为一个革命者的坚定不移,又为其增加了个人感情色彩,同时还将这个英雄人物从“神”的样板回归到了“人”的本性。

然而不知何故,以上新鲜的创意却被表现得遮遮掩掩,赵辛甚至都没被观众看清,就中枪被抬走了。随后的歌剧就依然按照京剧的思路往下进行,全然没有了赵辛这个人物带来的感情变化,更没有看到这种感情变化在柯湘身上的体现。正因为如此,当剧中那首动人的《送花歌》(歌词大意:送给小妹一枝花,送到小妹头上插,小妹莫要羞答答,哥哥我看了开心花)反复唱起时,人们得到的感受却是迷茫和费解,全然不明白它的用意何在。

我真是搞不懂此处创意者们的心态,为什么不能将此新创意大胆进行到底,继而发挥它的作用呢?据说是有人反对加入这个新情节,故而使创作者犹犹豫豫,不断删减,最后弄成了这个“四不像”的状态。殊不知这样一来,赵辛莫名其妙成了累赘,优美的《送花歌》成了多余,而整个情节上的新创意在遮掩之中成为了戏剧上的败笔。

二、音乐上的问题。歌剧《杜鹃山》在音乐上的最大优点,就是采用民族与交响的结合,创造出了有机的、富有动力感的歌剧化音乐。然而,看过歌剧后人们发现,这种音乐均比较牵强,很多地方不是水到渠成,而是以某种目的为动机的“强扭”。

其实在我的印象中,郑冰是一位非常善于写作旋律的作曲家,他写的很多作品都非常好听,艺术性和大众性都很突出。然而在歌剧《杜鹃山》中,人们却难以听到既优美、又有戏剧穿透力的音乐(当然旋律感强且有可听性的段落并不少),而那首旋律优美的《送花歌》,则被莫名其妙的剧情搞得似是而非。

再有,歌剧的宣叙调依然写得略显生硬,很多致命的弊病未见改观。其实这个问题并不是郑冰个人的问题,而是中国歌剧作曲家们的共同问题。我认为,中国原创歌剧中宣叙调的写作并非简单的语言与音调结合的问题,而是民族艺术趣味自然流露的问题。我们只有加强对民族艺术韵味(如戏曲道白)的研究、掌握和借鉴,才能真正解決歌剧宣叙调的写作问题。通过歌剧《杜鹃山》,人们可以看到,郑冰在创作中已经意识到了这个问题,只是仍然没有从根本上解决它,这是令人十分遗憾的。

歌剧《杜鹃山》中合唱段落很多,有些唱段相当富有气势和力量。然而人们发现,这些合唱中真正具有戏剧性的却很少,大多还是群众性、晚会性的合唱模式。这种合唱模式虽然声音宏大,但却缺乏艺术张力,音乐上的变化性和感染力都不够。大家可以听听威尔第《阿依达》中的“凯旋大合唱”和《弄臣》中的“诱拐合唱”,听后便会意识到,这样的合唱才是真正的歌剧合唱(我们虽不可能达到那样的水平,但弄明白歌剧合唱的特点也是十分必要的),我们的作曲家应当力求创作出这样的歌剧合唱。

歌剧《杜鹃山》的音乐还有一个不足,那就是重唱分量不够。有时出现一些,也是较为简单的、相对平稳的唱段。举例来说,前面提到的柯湘劝导雷刚的戏剧片段,按照常理应该安排一段激烈的、性格截然相反的男女声二重唱,将柯湘与雷刚在思想上的交锋“和盘托出”。而随着剧情的发展,接下来还可以将田大江加入,使音乐转变为气氛相对平稳的、饱含深情的三重唱。如此精彩的重唱音乐,再加上角色的咏叹调及合唱的烘托,戏剧上的综合效果定会显得丰满和充实。

三,其他方面的问题。歌剧《杜鹃山》还有一个整体上的问题,那就是没有完全摆脱京剧的影响。在这方面,无论是戏剧还是音乐,都缺乏自信、缩手缩脚。

另一个是舞美的问题。陈旧、僵化、死板,缺乏时代感和创意,是歌剧《杜鹃山》舞美效果的真实写照。当然,这可能与作品匆促上马、排练时间太短有着直接关系。但不管怎样,今后在改进和复排时,舞美一定要重新设计。

演员的不足有以下几点。第一,柯湘的表现略显拘谨,还有着以前样板戏的英雄塑造痕迹,缺乏真实的、人性的亲和力。雷刚则显得内在气质不足,缺乏冲动的霸气和耿直的性格(如果用男中音来饰演这个角色可能会好很多)。再有就是温其久,这个人物的表演是失败的,太脸谱化、简单化、丑角化。他一上场,贼眉鼠眼、行动猥琐、语气刁钻,连小孩子都知道他是个坏人。试想,这样的人怎能依靠骗术混到赤卫队副队长的位置呢?如此看来,导演在执导角色演戏时过于表面化的处理,是产生这种幼稚效果的直接原因。

最后对指挥张少提一点建议,指挥歌剧需要有极强的观察能力和处理能力,更要具备以主观调整客观、以主观适应客观的本领。当晚的演出,乐团的音响已经“压唱”,在这种情况下,如何控制乐团,带领他们迅速回到与唱相“衬”、与唱相“托”的状态,这是考验歌剧指挥基本功的地方,也是反映歌剧指挥综合能力的标准。

歌剧《杜鹃山》终于与观众见面了,不管它是优点多还是缺点多,总体来说,它完成了所有歌剧工作者心中的一个夙愿。我相信北京歌剧舞剧院的诸位领导,相信胡叠、郑冰、王冼平及歌剧的全体创演者,一定会在现有的基础上对歌剧进行大大地改进,从而使这部作品能够不断打磨、不断提高、不断进步。我对这部作品今后成为中国原创歌剧的精品抱有希望,否则就不会提出这么多发自肺腑的意见。

歌剧《杜鹃山》,另一番壮志情怀。愿这种壮志成为动力,愿这种情怀成为精神。相信在若干年后,在中国的音乐戏剧作品中,除了早已巍峨耸立的京剧《杜鹃山》,还会有一部永远伫立在人们心中的歌剧《杜鹃山》。