脑机接口来啦!

2017-08-09杨玄章

杨玄章

2005年的夏天,

在美国纽约州Albany举行的全球脑机接口数据分析大赛中,

我国清华大学的研究人员取得了令人刮目的成绩,

超过美国麻省理工学院和斯坦福大学,获得了第一名。

自此,中国的脑机接口研究也取得了全世界的认可。

我们将能看到生物体和数字技术结合的智能生物?

如今,各路人工智能人马大战江湖,深度学习(deep learning)已经被认为可以深度模仿人脑的思维方式,在很多领域里开始替代人类来“思考”。另一群对人脑的崇拜者也不甘寂寞,他们认为如果可以把人脑直接通过某种接口与计算机系统对接,那么就可以跳过人类的行为和语言,直接就有可能将人脑的能力最大限度地发挥出来。这个接口就是时下最热门的一个方向:脑机接口(Brain Computer Interfaces:BCI)

2017年初,一则新闻刷爆了各大媒体和朋友圈,使得脑机接口成为公众谈论的热点话题。美国跨界创新大牛,“钢铁侠”Elon Musk投资成立新的公司Neuralink,高调进军脑机接口领域。从最初的全球最大支付系统Paypal,到后来的豪华电动车Tesla和全美最流行的太阳能系统SolarCity,再到如今的可回收火箭SpaceX和超级轨道交通设想Hyperloop,Musk的每一次创新都将想象变成现实。这一次,他的“异想天开”又转向脑机接口了。

2016年,他已经向外界透露了“Neural Lace”的想法。他设想在人脑当中植入电极,将大脑和计算机设备连接在一起,这样就可以使人类用意念与计算机进行交流,从而免去了键盘、鼠标及触控板低效输入的烦恼。马斯克认为:“目前的输入水平太低了,特别是在智能手机上, 通过几个手指点击输入效率太低,而我们的输入方式会快很多。”此外,他还认为:“假以时日,我们将能看到生物体和数字技术结合的智能生物。”听了这席话,明眼人一下就可以看出来,“输入法”那点儿事儿怎么可能引起大名鼎鼎的“钢铁侠”的兴趣,未来的人脑与数字设备结合所带来的巨大可能性才是他的真正目的。

事实上,Elon Musk并不孤单,脑机接口这个领域在他加入之前已经呈现出红得发紫的趋势。

脑机接口“从哪里来”?

大脑和计算机结合的理论基础就是著名的脑电图(EEG)。最早的脑电图是英国的一位医学院讲师理查德卡顿(Richard Caton)发现的。他在1875年通过直接探测暴露的动物大脑的表面发现了电脑的信号。1887年,卡顿在华盛顿哥伦比亚特区举行的第九届国际医学大会报告说,当他将光线淹没在动物的眼睛上时,他发现大脑电活动发生变化。有意思的是,在实验中他不得不使用火焰,因为当时电灯泡还没有普及。在这项实验中,他还发现电活动发生在与眼睛相反的脑部。

由于对于大脑早期的研究都是在动物身上进行的,从事这方面工作的神经生物学家们和卡顿所处的医学界就不是一个圈子。有趣的是,在很长一段时间里,大脑研究的主流学派竟然都不知道这项发现。直到1890年,才有些科学家重复了卡顿的实验,把这个事儿告诉了他们的同行。真正记录脑电图的第一人是奥地利的汉斯伯格(Hans Berger)博士,他延续了卡顿的实验,并在1929年实现了人类历史上第一个脑电波曲线。一年后,在他的论文里,首先命名了人脑的Alpha波和Beta波,并第一次使用了脑电图的缩写EEG(Electro Encephalo Gram)。伯格的研究成果激发了一大批学者展开了这方面的工作,短时间内取得了很多令人惊喜的成绩。然而他生不逢时,由于纳粹的迫害,他不得不提前放弃自己的研究工作,并在1941年自杀了。伯格曾经获得过两次诺贝尔奖的提名,而且都被认为是众望所归。不幸的是,纳粹阻止他获奖,使得这项划时代的发现最终没有得到应有的认可。

这个窗口被打开后,对于人脑的研究在医学界取得了长足的进步,很多成果被应用于脑损伤患者的康复治疗以及一些神经性疾病的治疗。与此同时,一些同时精通神经学和计算科学的学者们开始把对脑电波进行记录和分析,展开了脑机接口的研究。

现代神经学的奠基人查尔斯谢灵顿(Charles Sherrington)后来发现肌肉的控制是由脊髓中的运动神经细胞协同完成的,确切地讲是个“团队”行为,并非简单的一对一的控制。此项发现也帮助他获得了1932年诺贝尔奖。到了上世纪80年代,这种神秘的“团队”协作方式被慢慢地揭开。原来运动皮层神经细胞是用一种“民主投票”的方式协同编码肢體的运动方向。每个运动皮层神经细胞都执着于自己的方向,有些定位在30度,有些常年偏好45度等等,当大脑决定把某个肢体伸向某个目标角度时,相关的运动神经细胞都会参与放电,如果这个目标角度和自己定义的方向接近,它就多放些电,否则就少放一些电。多股电流叠加在一起,形成了驱动肢体运动的神经信号。

1963年的英国医生格雷沃特( Grey Walter)做了一次突发奇想的实验,被认为是脑机接口最早的成功实践之一。当时,在他的一个项目里,由于脑内病灶的需要,一些癫痫病人已经在脑内植入了电极。有一天,沃特突发灵感,在病人们欣赏自然风光的幻灯片时,偷偷把脑电电极接在自己发明的“电位转换器”上。通过这种方式,他把病人大脑运动皮层的场电位信号截取下来,处理之后转换成了幻灯机换片的控制信号。于是“读心术”被实现了:病人们每次想着要切换幻灯片的时候,还没有按动切换的按钮,幻灯机就已经“明白”了他们的心思,自动切换了幻灯片!这被认为是人类历史上脑机接口技术的第一次完整实现:侵入式电极采集大脑神经信号,处理之后转换为机器设备可以识别的信息,达到控制外部设备的功能。

在这之后,类似的实验层出不穷,脑机接口逐步被确定为一个专门的领域。2005年的夏天,在美国纽约州Albany举行的全球脑机接口数据分析大赛中,我国清华大学的研究人员取得了令人刮目的成绩,超过美国麻省理工学院和斯坦福大学,获得了第一名。自此,中国的脑机接口研究也取得了全世界的认可。

2010年,另一项研究真正让大家见识了脑机接口的实力。通过功能性核磁共振成像(fMRI)技术,一名车祸后昏迷两年,又陷入“永久性植物人”状态长达5年的比利时男子,可通过脑机接口传达出简单的信息,与医生进行简单沟通,回答“是”和“不是”。这是世界首例植物人用脑电波与医生“对话”,整个国际医学界为之震惊!

脑机接口“在做什么”?

脑电图的获取方式(或者脑机接口的实现方式)大致有三种:

一种被称为侵入式脑机接口。这种方式将电极直接植入到人脑的灰质,因而所获取的神经信号的质量比较高。但其缺点也是显而易见的,手术的难度比较高,而且容易引发免疫反应和愈伤组织疤痕,进而可能导致信号质量的衰退甚至消失。

另一种是部分侵入式脑机接口。在这种方式中,电极会被植入颅腔内,但是位于人脑灰质之外。虽然其空间分辨率不如侵入式脑机接口采集到的数据,但是引发免疫反应和愈伤组织的几率较小。

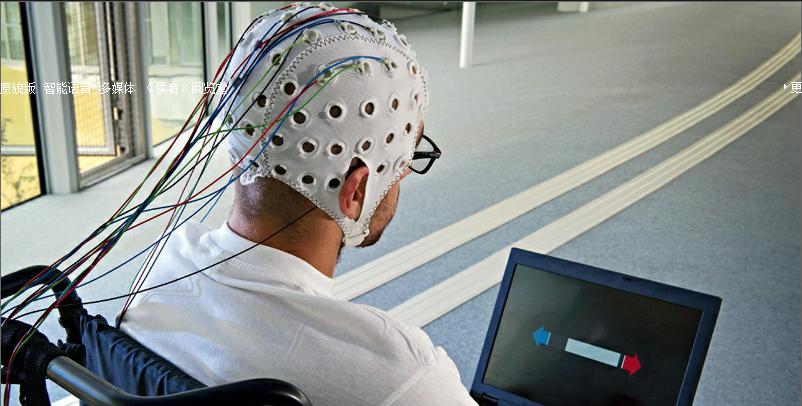

最后一种就是现在研究领域比较流行的非侵入式脑机接口。它使用一种头戴装置来采集脑电图,这种方式在对人安全、成本相对较低的情况下具有一定的信息传输速率,且比较接近理想中简单、便携的BCI。还有一种方法是用fMRI技术构建非侵入式脑机接口,这种方式成本要高很多。上面提到的与植物人交流的例子,就是用的这种方式。

从研究子领域看,大部分比较有成果的方向都集中在上面提到的运动皮层的研究上。在这个层面上的研究面临的挑战要小一些,肢体机械运动的信号维度比较低,神经元对三位运动矢量、速度等信息的编码比较简单(或者说可以进行足够高精度的近似),所以可以做出比较好的精度。像电影蜘蛛侠里八爪博士那样用自己的意念控制机械手臂的“传说”早已经成为了现实,只不过在速度和精度方面还有一些提升的空间。杜克大学神经科学家米格尔尼古莱利斯(Miguel A. Nicolelis)带领他的团队利用最新的VR技术与脑机接口技术,结合外骨骼方案,使一名受到脊髓重度损伤的患者重新获得了行走的能力,并且让他的腿部重新获得了触觉。

在视觉层面的脑机接口研究总的来说要更有挑战一些,这是因为人的视觉神经系统相对要比运动神经系统复杂的多,信号编码的维度不仅要高很多,而且需要非常复杂的分析系统对人脑信号进行分析。不过,还是有非常多的科学家和工程师在这个交叉学科作出了很大贡献。在我之前的《人工智能的“江湖”》一文中提到的胡贝尔和威瑟尔就在这个领域作出了非常了不起的发现,由此获得了1981年的诺贝尔医学奖。这个领域的研究在人工智能领域也得到了很大的发展,著名的深度学习中的卷及神经网络就是这个学科的产物。

脑机接口“到哪里去”?

毫无疑问,用“日新月异”来形容现在脑机接口的发展是再合适不过的了。好像也就是在几个月前,研究人员还在阐述在电极精度、编码效率、传输延迟、分析复杂度等多个方面的困难,现在大家已经在讨论人脑和计算机之间还能擦出什么火花了。

在Facebook的2017年技术大会上,几个脑机接口的演示让所有与会者都兴奋起来。在脑机接口的帮助下,全身瘫痪的病人植入脑机接口后,可以通过意念在电脑上输入文字,不仅可以达到很好的精度,还能达到正常输入的1/3的速度。还有失聪的患者通过脑机接口,可以使其大脑检测到手臂上肌肉的电流强度和方向,从而获取正确的信号,可以真正地“听到”对方的信息。

上面提到的尼古莱利斯教授在他的书《脑机穿越》中讲述了一些“人机融合”的未来。在巨大的投资和研发活动的驱动下,科幻大片中的很多场景已逐渐走入现实。这本书在2015年出版,仅仅在两年后的“未来”,当时听起来无法想象的事情就已经成为现实了。从海洋深处到超新星禁区,甚至到我们体内细胞空间的微小裂缝,人类的触及范围最终将追上我们探索未知领域的野心。

当然,不是所有的BCI研究都集中在醫学方面。据《科学美国人》报道,华盛顿大学某实验室做了脑-机-脑接口(也叫脑脑接口BBI)。在这个实验中,两个人通过BBI被连起来,一个人只进行脑部活动,并将命令通过这个接口直接发给另一个人;而另一个人什么都不用想,从接口里得到的命令直接传到了肌肉,从而实现了一个人的大脑控制了另一个人的躯体。这项研究同样引起了广泛的关注,只不过这一次大家讨论的核心变成了技术应用的边界和研究的伦理了。

沃尔特迪斯尼说:“我们所想象的一切,都将变为现实。”

脑机接口的研究和工业化大潮已经涌起,那些所谓的科幻电影和小说中的脑机结合的幻想很多都已经实现了,不远的将来一定会有一些更让人嗔目结舌的成果被展示在世人面前。多年之后,我们也许还可以看到被复制、改造甚至升级后的大脑。而且,由于这个接口的存在,人脑与人工智能的界限也许在未来真的很难分辨。

上面迪斯尼那句名言后面其实还有一个条件:如果我们有勇气去追求它们的话(if we have the courage to pursue them)。这句话被应用在脑机接口这个领域,应该仍然算是一个激励。不过,也许在不久以后,这句话会变成一个警告甚至是人类自身的拷问了。