明代“大肚弥勒”形象研究

2017-08-09邢鹏

邢鹏

大肚弥勒的形象为中国所创,深受民间喜爱。本文通过考察大肚弥勒像在明代的形象及其变化、其在寺院中的供奉位置、與其他造像组合关系等内容,对其样式、所代表的含义等进行了初步研究。

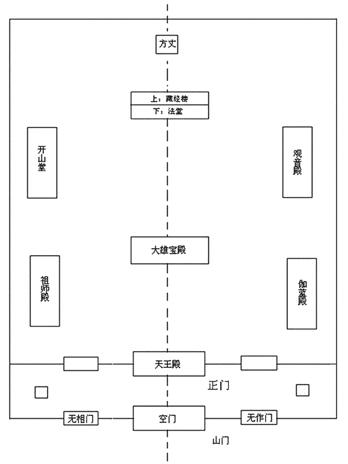

目前在汉地佛教寺院中通常所见的“大肚弥勒像”(图一)一般是在天王殿中央,南向(图二)。本文根据搜集到的材料对这类造像题材的产生、在佛寺中的供奉位置及其形象演化等问题进行探讨。

一、大肚弥勒形象的来源

大肚弥勒的造像在佛教经典中并无记载。这类造像通常被认为是按五代后梁时期浙江奉化僧人契此(俗称“布袋和尚”)的形象塑造的。相传该僧身体肥胖,袒胸露腹,常携一布袋四处化缘,行为古怪,引起世人普遍关注。他于奉化岳林寺一磐石上端坐并说偈“弥勒真弥勒,分身千百亿,时时示时人,时人自不识”,说毕便圆寂了。故而世人以此认定僧契此为弥勒菩萨的化身,并按其形象塑造大肚弥勒像予以供奉[1]。

由于佛教认为弥勒菩萨现居于兜率天宫,未来将降至人间成佛。故而佛教徒对弥勒的信仰也随之分为两种:一种是“上生”信仰,即依据《弥勒上生经》发愿上升至兜率天内院亲自听弥勒菩萨说法;另一种是“下生”信仰,即依据《弥勒下生经》宣传弥勒降世。而两派的造像形象也不相同,早期是以交脚弥勒像为上生信仰的标志,而以倚坐弥勒像为下生信仰的代表。大肚弥勒佛像出现后曾一度以其是否带冠(毗卢帽)为标志:戴冠者被称为“天冠弥勒像”(图三),代表“上生”信仰;无冠者则象征“下生”信仰(图四)。

二、大肚弥勒像的形象与供奉形式

考察造像的形象、所在位置及其与周围造像的组合关系(即供奉形式)、与周边环境和建筑物的关系等都是佛教造像研究的重要内容。

由于僧契此是五代时期人物,故大肚弥勒形象的出现时间不应早于五代时期。笔者依据现有资料,将五代至清代的大肚弥勒像分为三个时期:五代至元代、明代及清代。

(一)明代以前的大肚弥勒像供奉形式

欲考察明代以前大肚弥勒像的供奉形式,石窟寺及摩崖造像无疑是现阶段进行研究工作的最好选择。

以杭州飞来峰的摩崖石刻为例,其中南宋的大肚弥勒像与十八罗汉相组合(图五)。而到了元代,其成为被单独供奉的造像(图六),其旁并无胁侍像。

(二)明代大肚弥勒像供奉形式

目前所见的明代石窟、摩崖及部分土木建筑寺院中,大肚弥勒像多被单独供奉、供奉位置并不确定——或单独一室,或位于其他主要殿宇的主要佛像背面。

例如陕西延安清凉山石窟3号窟(图七)。该窟是弥勒佛洞,建于明代。洞窟面阔6.7、高4.8、进深 9米。窟内有明代雕刻的巨型石质大肚弥勒像一尊,像高1.8米。该像为该窟内唯一的圆雕造像,且处于窟内中央位置。弥勒像袒胸露脐,面露笑容、阔鼻薄唇,两耳垂肩,坐于九级仰莲座上。从其所处洞窟中央、周围并无其他造像的情况判断,该像应是被单独供奉的。

再如山西洪洞县(原赵城县)广胜上寺弥陀殿(前殿),该殿于明嘉靖十一年(1532)重建,面宽五间,进深四间,单檐歇山顶。殿内中央供奉一铺南向的西方三圣像(中为铜铸阿弥陀佛坐像,两侧为泥塑观音菩萨和大势至菩萨站像),西方三圣像之后是屏壁墙(太师壁),屏壁墙后是一铺北向的(即面朝前殿的北门,俗称“倒座儿”)、以大肚弥勒像为首的群像组合(图八),包括主尊大肚弥勒像、两尊僧装弟子像、两尊头梳两个“朝天髻”的胁侍像。大肚弥勒像的头光与身光均彩绘于屏壁墙北立面上。头光上方绘有三世佛像,身光两侧绘有诸菩萨像。结合此尊像的风格与制作技法,并参考像下佛坛、背屏北立面上壁画等因素,判定此像应为明代作品。因两侧胁侍像为头梳朝天髻的道童形象,加之该殿重修于明嘉靖十一年的记载,结合嘉靖帝崇尚道教、抑制佛教的时代背景,以及嘉靖年间有佛寺依靠增建道观得以保存的实例[2],推测其可能是依靠在佛教造像旁边补配道教造像、人为地创造出佛道造像组合形式,而借以保存佛寺与佛像。故将这一铺造像的时代推定为明嘉靖十一年前后。

(三)清代大肚弥勒像

清代遗存的大肚弥勒像基本延续了元明以来的样式。但在此基础上又新出现了“五子闹弥勒”的题材(图九)[3]。

通过上述实例可知:自元代至清代,大肚弥勒像通常是被单独供奉的,也有以其为首而组成小型造像群的。通过广胜上寺的实例可知:在明代的土木结构佛寺中,大肚弥勒像的供奉位置并非固定于天王殿中、并且造像不一定为南向。这应是当时随着大肚弥勒信仰的推广,信众希望寺院增加大肚弥勒像,而各殿宇内的神像设置都已自成体系、无法安插,为满足信众需求而只得在空闲的位置上进行安置的结果。因此,笔者认为大肚弥勒像与传统土木结构佛教寺院神像供奉体系并不相关,即大肚弥勒像既不与“四天王像”形成固定的组合关系,也不与韦驮站像形成固定的组合关系。其应是被人们后移入天王殿中的。

三、汉地土木建筑佛寺与天王殿建筑

现汉地佛寺中通常将大肚弥勒佛像供奉于寺院的天王殿之中、面朝寺外。该建筑物内的神像设置通常是:在大肚弥勒佛像背后设置与之方向相反的韦驮站像、建筑的四角设置四天王像(见图二)。有人甚至根据大肚弥勒佛像与韦驮站像的位置关系,演绎出大肚弥勒佛与韦驮之间的故事[4]。

(一)明清以来汉地土木建筑佛寺常见格局

明清以来汉地土木建筑的佛寺格局多为以“山门—天王殿—佛殿—藏经楼”为建筑群中轴线的殿堂规划模式(图十)。

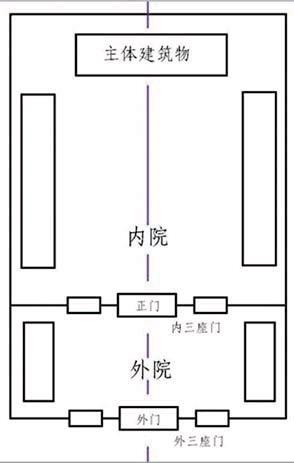

这种规划模式是借鉴了中国传统礼制性建筑的院落布局模式而产生的(图十一)。传统礼制建筑中沿纵向中轴线从外至内分别设置外三座门、内三座门和建筑群中的主体建筑物。在汉地佛寺中,外三座门(外门)常被称作“山门”,其中通常设置二力士像(俗称“哼哈二将”);内三座门之中门(正门)因室内设置“四天王像”,而被俗称为“天王殿”;主体建筑物(佛殿)因室内设置释迦牟尼佛像或三世佛像,而又被习称为“大雄宝殿”。以皇家寺院采用这种模式为标志,其出现的时间下限为万历六年[5]。而考虑到佛教的宗派、寺院所处地域的位置与交通情况等因素,在全国范围普遍采用这种模式的时间可能会略晚。

但根据考察经验所知,明代汉地佛寺的布局并非只有“山门—天王殿—佛殿”这一种模式。明代佛寺布局存在多种情况,其中一些寺院的首殿并非天王殿,如河北石家庄毗卢寺,该寺的前殿为明代重建,又称释迦殿;又如山西繁峙县公主寺,其首殿是明代所建的毗卢殿,又称过殿;再如洪洞县广胜上寺的首殿是弥陀殿。这些寺院的布局中都没有“天王殿”,也没有四天王像的设置。由此看来,“山门—天王殿—佛殿”的寺院殿堂模式可能曾经是明代的多种寺院布局形式之一;只不过后因某种特别原因,这种模式逐渐成了汉地佛寺布局的主要模式,其他模式在主要地区都逐渐消失了。

笔者推测:其他模式或为更早时期汉地佛寺布局的遗存,或与汉地佛教不同教派有关,待另行考证。

(二) “天王殿”建筑物在寺院建筑群中的地位与作用

根据以往调查经验,明清以来官式建筑群在建筑格局的规划上是有一定规范要求和定式的。官式建筑群中以用于政务活动和祭祀活动的礼制性建筑群为主,以用于其他功能的建筑群为辅。前者包括皇宫(北京紫禁城)、官署(北京国子监)、坛庙(北京的天、地、日、月四坛、太社稷坛、太庙、历代帝王庙等)、陵寝(北京十三陵)及宗教性建筑群(寺观)等。后者包括苑囿等。

一般化的礼制性建筑群格局:通常以“门”和围墙为标志,分为内院和外院两部分(见图十一)。居于内院且处于整座建筑群中轴线上的建筑物是整座建筑群的核心,其功能是整個建筑群的核心功能。当一座单体建筑物无法满足需要时,常在内院沿中轴线纵向设置多层殿宇以满足需要,但这些单体建筑之间不再设置围墙和门形建筑物。内院两厢的建筑物为次要建筑物。内院的庭院较宽阔(供人们举行礼仪活动)。外院两厢的建筑物多为进行准备工作时所使用。外院的庭院相对较狭窄(供人们进行准备工作)。内院与外院之间以“正门”(内三座门)为界;外院与建筑群之外以“外门”(外三座门,又称街门)为界[6]。正门的地位高于外门。

内三座门与外三座门都分别是由三座单体的、且与建筑群中轴线垂直的门形建筑物组成,故称“三座门”。“三座门”以居中者为主,两侧为辅。在单体建筑物的样式上,居中者要根据建筑群的等级高低来决定采用屋宇式或墙垣式,两侧者一般为墙垣式。居中者还要根据建筑群的等级不同而采用不同的屋顶形式,并且开设数量不等的门道(均设置门板),可分为“启门三”或“启门一”两种。位于两侧者与居中者之间有一段或远或近的距离,故又称“角门”“便门”。由此可根据匾额或文献资料将居中者称为“‘XX(某某)门主体建筑”,而将两侧者称为 “‘XX门(东或西)角门”、或“XX左门”(在东)、“XX右门”(在西)。另外,“外三座门”与“内三座门”常被人以进入建筑群的顺序而习惯性地称为“大门”(或“街门”)和“二门”。

据考察经验,佛寺的山门即礼制性建筑群的“外三座门”[7];天王殿即“内座三门”的主体部分,其功能是整个寺院的“正门”(入口),而并非主要的佛殿[8]。

(三)天王殿的产生

1.天王殿产生的过程

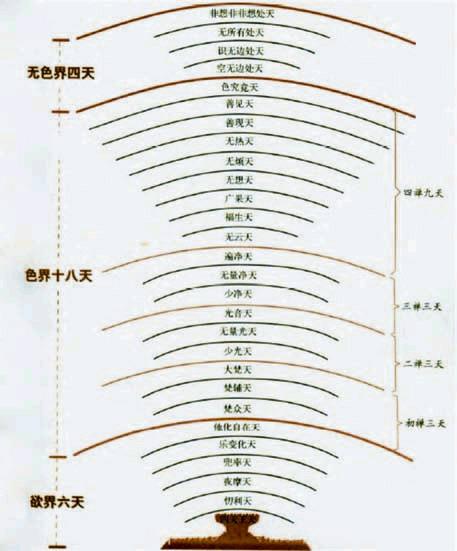

天王殿的得名是因其中供奉四尊天王像。而根据佛教观点,世界中央有一座须弥山(图十二),山腰处是“四天王天”,东、西、南、北四方分别居住着以四位天王为首领的护法神灵,“四天王天”之上是“忉利天”,居住着以帝释天为首领的天人(佛教中的诸天)。忉利天位于须弥山顶,其中央为善见城(又称“喜见城”),是帝释天的居所,其中有“善法堂”——“在须弥山顶喜见城之西南角。忉利诸天常集堂中,论人、天之事。佛曾在此为亡母说法”[9]。而“四天王天”与“忉利天”是欲界六天中最低的两层“地居天”,天人依山而住;第三重天“夜摩天”之上为“空居天”,神灵依云而住。在欲界六天之上还有色界十八天、无色界四天等“空间”(图十三、图十四)[10]。

根据这些佛教知识,笔者认为以“山门—天王殿—佛殿”形式而规划的明清汉地佛教寺院建筑群,是象征“忉利天”的:人们进入寺院是为了礼佛和听佛说法,而又无法利用“神通”达到虚空之中,只能依地而驻、行,以到达忉利天。为了到达忉利天,需要经过四天王天。但由于汉地礼制性建筑只有在院落的正面才有人供出入的门,故而在此设置四天王像,以象征四天王天。

由此推测“天王殿”的产生过程是:因寺院采用了“外三座门—内三座门—核心建筑”的建筑模式,并在“内三座门”的主体建筑物内设置四天王像而出现;后因信众们不了解建筑文化、并出于对神像的尊敬而称“门”为“殿”,并在该建筑物正面檐下悬挂“天王殿”匾额而最终形成的。

2.天王殿产生的时间与其象征意义

天王殿产生的时间不仅与四天王像进入“内三座门”的时间有关,而且与采用“山门—天王殿—佛殿”的布局模式有关。

四天王是佛教中的护法神,其造像守护的是佛教中的“超现实”空间:四天王像与佛像的组合,根据现有资料可追溯至辽代。在山西大同下华严寺的薄伽教藏殿中,四天王像分立于佛坛四角。到了明代,在嘉靖三十一年重修的山西赵城县(今临汾市洪洞县)广胜上寺“天中天”殿内,四天王像分立于殿宇的室内四角。这种变化说明“佛”的超现实空间(神的世界)范围已经从佛坛扩大到了殿宇之内。当寺院采用了“外三座门—内三座门—核心建筑”的布局模式、并在内三座门之中门(天王殿)内设置四天王像之后。此时四天王像守护的超现实空间范围就已经扩大到了整座寺院。

四、大肚弥勒像与天王殿

如前所述,大肚弥勒像是先进入汉地佛寺并“随遇而安”,后被移入天王殿中的。

1.大肚弥勒像进入天王殿的时间

大肚弥勒像应是在寺院采用了“外三座门—内三座门—核心建筑”的布局模式、并且四天王像已经进入内三座门之中门之后才被移入内三座门之中门(天王殿)中的。这一点从其虽处于殿宇中央位置,但殿宇仍被称为“天王殿”的现象可以得到反证[11]。

在天王殿内设置“大肚弥勒像”的时间大约不晚于明天启年间。例如北京香山碧云寺[12]天王殿内正面中央供奉一尊明代铜铸大肚弥勒像(见图一)。根據造像的材质及其所呈现的特点、造像的形式与风格等鉴定因素,可以认定此像为明代中后期的作品。其时代与寺院修建的时间一致。需要特别说明的是,明代中后期这类寺院的天王殿中尚无“韦驮站像”,这从碧云寺天王殿内大肚弥勒像背后并无可供安置韦驮站像的空间即可判断(图十五)。

2.大肚弥勒像进入天王殿的原因

当汉地佛寺采用了“外三座门—内三座门—核心建筑”的布局模式后,随着寺院中礼佛形式的发展、变化,韦驮站像成为佛寺中必不可少的一尊造像,而其又必须面朝主佛殿中的主佛像(将另文说明)。为了节省院落的空间,韦驮站像被移入天王殿的中央后部。为了避免信众一进入天王殿就看到韦驮站像的背影而感觉不礼貌,人们结合僧契此圆寂时面朝向寺外的传说,又将大肚弥勒像安置在天王殿内、韦驮站像之前。由此给进入佛寺之人的心理形成一进入佛寺就有大肚弥勒笑脸相迎的感觉,使人们感到被尊重,从而更加愿意进行布施。

这种现象随“山门—天王殿—释迦”的寺院殿堂布局模式推广,最终被广泛认可和接受。

五、造像组合中形象的演变

(一)造像组合中形象的演变

首都博物馆另收藏有一尊明代铜铸大肚弥勒像(图十六),该像为传世品,高20.5厘米。弥勒满脸堆笑,身披袈裟,袒露胸腹,右手持念珠,左手按在一只老虎头上,雕铸精美,形象生动,在现存的弥勒造像中堪称精品。尤其值得注意的是,它的左右各有一胁侍坐像,右胁侍头缠巾,身着交领长袍,右手置头右侧,呈思维状;左胁侍坐在老虎身上,头梳两个朝天髻,右手持经卷。此尊造像形象生动活泼,题材少见,对研究弥勒造像题材具有重要参考价值。

有观点认为主尊右侧以右手置头右侧者为思维弥勒,而主尊左侧坐于虎背者是羯磨札拉居士[13]。

但笔者以为:此尊像是“大肚弥勒”在明代从单独一身、经广胜寺的大肚弥勒与梳“朝天髻”胁侍像组合而进一步世俗化,并向“五子闹弥勒”形象发展过程中的重要一环。

因“朝天髻”这种发式常为古代儿童所用,故被后世不了解嘉靖朝抑制佛教历史的人们误将两尊胁侍像认作是儿童,并增加了儿童的数量,从而出现了“五子闹弥勒”的题材。这一题材在清代早期就应已经普遍流行,并被清皇室所接受而雕凿于京西玉泉山上成为摩崖造像(见图九)。

(二)演变后的形象含义与功用

明清时期,在汉地曾流行供奉“送子观音”像(图十七),其形象通常是观音菩萨身旁有一儿童像。这种形式的观音像在民间有着“送子”的含义和功用,信众认为对其礼拜和祈求可以得子,以达到添丁进口、家族兴旺的目的。而“五子闹弥勒”这样的题材在形象上与“送子观音像”的形象方面都有一定的相似性,其在民间信仰中或许也有类似的功用,能够佐证笔者这一观点的恰是明代文学作品《西游记》。

我国四大名著之一著名小说《西游记》,是在明万历二十年(1592)由金陵书商世法堂唐氏刊刻出版的。笔者以为其书中所描写的种种仙境及神佛组合关系等内容,都是以当时现实社会中常见题材为原型而创作的,不可能是作者的凭空想象。其中该书第六十五回、六十六回讲述了唐僧师徒在小雷音寺被“黄眉大王”所捉,最终被“弥勒佛”解救的故事[14]。通过阅读该故事文本内容可知:前来解救唐僧师徒的弥勒,在书中被称为尊称为“东来佛祖”、被俗称为“笑和尚”;其所持的布袋形如“旧白布搭包儿”;弥勒佛讲述了“黄眉大王”的来历“他是我面前司磬的一个黄眉童儿。三月三日,我因赴元始会去,留他在宫看守,他把我这几件宝贝拐来,假佛成精。那搭包儿是我的后天袋子,俗名唤做人种袋。那条狼牙棒是个敲磬的槌儿。”根据这段描述,我们有理由相信吴承恩平时所见的大肚弥勒像旁通常是有“童儿”像胁侍的,其应类似于广胜寺大肚弥勒像造像群。由此才会使作者对弥勒像与“童儿”像的关系产生想象。再联系到寺院殿堂内的陈设布局,在大肚弥勒像前通常设有供桌,其上陈设香烛、供品,还通常设一“钵形磬”[15](又称“坐磬”,图十八),值殿僧人在信众礼拜佛像时便会以小木棒槌敲击铜磬。于是读者也便不难理解《西游记》这段文字所述磬槌之所以会有如此大法力的缘故了。

《西游记》作为明代的文学作品,其内容中有许多涉及当时民间信仰或观念、乃至风俗习惯的内容,也为我们进行相关研究提供了资料和线索。例如上述“人种袋”中“人种”的含义在书中也给出了明确解释,如在第五十四回“法性西来逢女国,心猿定计脱烟花”中开篇便是“话说三藏师徒别了村舍人家,依路西进,不上三四十里,早到西梁国界。……言未尽,却至东关厢街口。那里人都是长裙短袄,粉面油头,不分老少,尽是妇女,正在两街上做买做卖。忽见他四众来时,一齐都鼓掌呵呵,整容欢笑道:‘人种来了,人种来了!慌得那三藏勒马难行,须臾间就塞满街道,惟闻笑语”。由此可见“人种”即指男性,因而在此种“女国”环境下就有了“生育”和“送子”的含义。

综合整个故事的描述,笔者以为《西游记》中这两回文字是对在嘉靖年间皇帝崇道抑佛的社会背景下,寺院内佛、道神像一起供奉现象的文学反映。在这种时代背景下,《西游记》中关于大肚弥勒形象的描述也应即是当时人对其认识的反映:此时的大肚弥勒像不仅有“童儿”像胁侍,而且已经兼具了“送子”的职责。

六、尚待证实的供奉形式

首都博物馆还收藏有一尊明万历青花布袋僧像(见图四)。该像高20厘米,出土于北京房山区大韩继村多宝佛塔内。此尊为瓷塑大肚弥勒,张口大笑,大耳垂肩,身体肥胖,袒胸露腹,坐于束腰莲座上。左手置左膝执布袋,右手置右膝执念珠。其头发、眉、胡须、肚脐上部等有“毛发”的部位均涂以青花料,并以青花表现眼睛、布袋口部和念珠[16]。因这尊造像为同类题材中仅见的出土品,故其研究价值较高。

由于大韩继村多宝佛塔内出土的文物是20世纪60年代入藏首都博物馆的,当时的入藏记录十分简要:“其来源记录仅限于‘出土于房山县周口公社大韩继生产队多宝佛塔内” [17]。经查,《北京考古集成》[18]、《北京考古发现与研究(1949—2009)》[19]、《图说房山文物》[20]、《房山历代寺观》[21]等文献资料中都没有相关的考古资料记载。因而探讨塔内出土文物的造型来源与形象演变、组合关系情况及其意义等,就成为首都博物馆研究北京地区出土明代文物课题的重要内容。

塔内出土的造像类文物共4组:青花布袋僧像,铜释迦、多宝二佛并坐像(图十九),2尊“铜鎏金道官立像”(图二十),银鎏金寿星像及6尊银鎏金道教人物像(图二十一)[22]。

将银鎏金寿星像与6尊银鎏金道教人物像作为一组造像的原因,主要是因为6尊银鎏金道教人物像通常被认为是“八仙”中的人物,而八仙中的人物与寿星组合的题材在首都博物馆藏明代嘉靖年间的瓷器中是有绘制的(图二十二)。

由于在题材、形象和身姿等方面,青花布袋僧像与2尊“铜鎏金道官立像”、银鎏金寿星像和6尊银鎏金道教人物像都相差较大,故笔者认为青花布袋僧像与这两组塑像都没有组合关系。但很可能与“释迦、多宝二佛并坐像”形成一种独特的组合关系:

一方面,释迦、多宝二佛并坐像来源于佛教《法华经·见宝塔品第十一》[23]。据记载,当释迦佛在耆阇崛山(意译为“灵鹫山”,简称为“灵山”“鹫峰”等)中为大众演说《法华经》时,从地下涌出多宝佛塔,塔中“有过去久已成佛并且早已‘灭度的多宝如来,因愿力缘故,为释迦佛说《法华经》的真实性加以赞叹证明”[24],并分半座与释迦佛共同说法。而埋藏这批造像的佛塔即名为“多宝佛塔”。可见“释迦、多宝二佛并坐像”应是塔内所供奉造像的核心。

另一方面,“释迦、多宝二佛并坐像”与弥勒像的组合是有历史传统的:不仅张元林先生曾在《敦煌北朝——隋时期洞窟中的二佛并坐图像研究》中讨论了“二佛并坐像与弥勒像的组合”问题,而且林伟先生在《佛教“法身”概念的另一种解读方式——释迦、多宝二佛并坐像的意义》[25]一文中也述及了關于“二佛并坐像”与“弥勒像”的组合:“通常在南北朝时期开凿的石窟中,释迦、多宝二佛并坐像的上方会雕刻一座交脚弥勒菩萨像。如果是释迦、多宝二佛并坐的铜像,则在大背屏的上方或青铜像的背后同时雕刻弥勒菩萨形象,目的就是要营造一个三世佛的瑞象,以凸现释迦、多宝二佛并坐的重要性”。

据此,笔者推测:大韩继村多宝佛塔内的“释迦、多宝二佛并坐像”与瓷塑青花布袋僧像的组合,仍是《法华经》思想的表现。只是到了明代,将当时流行“大肚弥勒”像替换了北朝至隋唐时期流行的“交脚弥勒像”。由于没有明确的出土位置与出土时组合关系记录,这一观点还需要未来考古发现予以证实。

六、结论

综上所述,本文述及以下三个观点:

首先,大肚弥勒像的题材形式是由中国所创,它也象征着佛像走下神坛而走入民众生活,是佛教造像在中国本土化、世俗化的重要标志之一。明代时“大肚弥勒”像发展出两种不同形式,即常见的光头、不戴冠像和“天冠大肚弥勒”像。光头的大肚弥勒像因故与梳“朝天髻”的协侍道童像组合,产生了一种新的组合形式。这种新的组合形式进一步发展出“五子闹弥勒”的题材。“五子闹弥勒”的题材更加迎合了中国信众渴望自己家族人丁兴旺的愿望与诉求,也更加世俗化了。

其次,大肚弥勒像自元代至明代通常为单独供奉。它在土木建筑寺院中的供奉位置也不固定。因此与四天王像、韦驮站像均不形成组合关系。大约在明代中后期的万历至天启朝时,大肚弥勒像才被安置在“天王殿”内,并形成目前常见的神像设置、组合形式。

再次,在北京房山区大韩继村多宝佛塔内的造像组合颇为独特,可能是《法华经》思想在当时的表现。尚待考古发现进一步予以证实。

[1] (宋)释赞宁撰、范祥雍点校:《宋高僧传·卷第二十一·唐明州奉化县契此传十六》,中华书局,1987年8月版,第552-553页。

[2] 如北京西直門外大慧寺。该寺位于今北京西直门外魏公村附近的大慧寺路11号。该寺为明正德八年(1513)司礼监太监张雄所建。嘉靖年间太监麦某提督东厂,在寺左增建了一座佑圣观,因明世宗崇道抑佛,太监惟恐大慧寺被毁,又在寺后小山上建道观真武祠,借道观保存寺庙。

[3] 拙作《北京地区佛教造像五题》之《玉泉山藏传佛教造像摩崖石刻》部分,首都博物馆编《首都博物馆论丛(2010年)》,北京燕山出版社,2010年版,第160-166页。

[4] 赵勇:《从弥勒佛和韦驮的故事说起》,“去过寺庙的人如果留心的话,就会发现一进门首先看到的,便是弥勒佛迎客的笑脸,再往后看,是面色阴沉的韦驮。相传在很久以前,他俩并不在一起,而是分别掌管不同的庙宇。弥勒佛热情快乐,所以香客甚众,但他丢三落四,不善理财,致使入不敷出。韦驮管账是把好手,但成天阴着脸,太过严肃,搞得香客越来越少,以至于香火断绝。佛祖查看香火时发现了这个问题,就将两人放在同一庙里,由弥勒佛负责公关,韦驮掌管财务。在二人的分工合作下,庙里呈现出一派欣欣向荣的景象。故事当然纯属虚构,但留给我们的启示是深刻的”。《求是》2004年10期,第53页。

[5] 胡桂梅:《万寿寺明朝史事考略》,《北京文博》2005年2期,第80页。作者在81-82页中引用文献说:“《江陵张文忠公全集》卷十二所辑张居正奉敕撰《敕建万寿寺碑文》记万寿寺的建筑为,‘中为大延寿殿五楹,旁列罗汉殿各九楹。前为钟鼓楼、天王殿,后为藏经阁,高广如殿。左右为韦驮、达摩殿各三楹,修檐交属,方丈庖湢具列。又后为石山,山之上为观音像,下为禅堂、文殊、普贤殿,山前为池三,后为亭池各一,最后为果园一倾,标以杂树,琪□璇果旁启,外环以护寺地四顷有奇”。

[6] 拙作《中国传统礼制性建筑上的门——门的方向与使用制度研究》,《北京文博文丛》(季刊),2014年4期。

[7] 由于后世的佛教建筑多修建在山中,故寺庙之门又被人称为“山门”。并且佛教徒根据其教义重新解释了三门,“山门一般有三个门,象征‘三解脱门即空门、无相门、无作门。中间一座常建成殿堂式。叫山门殿或三门殿”。(田奇编著:《北京的佛教寺庙》,书目文献出版社,1993年,第5页)这三解脱门中“空门”位于正中,“无作门”在左(以寺院外为前方,寺院内为后方),“无相门”在右。是故称某人出家为僧,又有“遁入空门”一说。

[8] 古建筑专家张驭寰先生在《佛教寺塔》一书中做了比较详细的阐述,现转引如下:“寺院规模有大小之分。大者,为寺院建设城,因此有寺院的城门。或者不建正式城墙、建一圈土围子,作为寺院的界限,这也有总的出入口,这就叫总门。但是当进入寺院时还有山门(三门)。按,山门是山寺的大门,平地寺不叫山门而应当叫三门。三门即是当中一座门,两边各建小门,名曰配门,这是一般佛教寺院的规定。在群众中,老乡之间流传误三门为山门,或谓山门为三门,因此从来分不清楚的。凡是三门,小型寺院做单门,只能出入,没有其他房间,大寺院三门大门做三间,明间为人们出入,两稍间做守门人休息而用。值班使用,两边再单独做两个配门。再大型的寺院将三门当中的大门做三间开敞式,三进都可以供通行人员入寺往来。或者平时关闭两稍间,节日三门大开。大三门的式样也以寺院的大小来区别,大寺者屋做庑殿式,中小型寺院的三门顶则做悬山式。这种屋亭寺三门还是很有气魄的。配门的规制小,做单间连墙门式样,一般都做防火檐,筒瓦歇山式顶,从不做挑檐。大寺的三门平日不开,因此往来行人,办事都出入配门。配门则成为平日往来的门。二门,寺院中的二门,佛经叫‘不二门。在规模较大的寺院才有,三门之内有廊院或三门之内房屋殿阁很多,再开一道门,曰二门。这与古代礼制有密切关联,二门者礼门也,这是对二门的规定。合院中有二门,这也是礼制,同时也是为了安全,还有内外之别,家人与仆人之区别,家人在二门内,仆人休息住二门之外。例如北京四合院住宅的垂花门,实质上就是二门的意义”。张驭寰:《佛教寺塔》,宗教文化出版社,2007年1月,第22-25页。

[9] 陈兵编著:《新编佛教辞典》,中国世界语出版社,1994年11月版,第89页“善法堂”条。

[10] 图片分别采自史蕴编著:《图解经典:图解法华经》,山东美术出版社,2008年11月版,第87、151页。

[11] 寺院中各殿宇均以处于殿内中央位置的主尊神像而命名,唯“天王殿”特殊。

[12] “碧云寺创建于元代,距今约600余年。相传此地原为金章宗玩景楼旧址,本名碧云庵。明代武宗正德十一年(1516),以佞幸得宠的御马监太监于经相中这块风水宝地,利用税收和从皇帝处所得的钱财扩建了碧云寺,并立冢域于寺后。……后来于经下狱瘐死,葬身碧云寺的打算也落空了。明熹宗天启三年(1623),魏忠贤也看中了这块宝地,再度扩建碧云寺,又在于经墓圹的基础上加工扩建,作为自己死后的墓地。但五年后魏忠贤也获罪,墓穴遂废,他想埋葬在碧云寺的打算也变成了泡影。经过这两次扩建,富有明代建筑特点的碧云寺业已成形了。到了清代绮丽壮观的碧云寺吸引了清帝王和后妃们。乾隆十二年(1748)对碧云寺进行了大规模的修建,在保存原有寺院的基础上,又在寺后墓圹所在地点新建了金刚宝座塔(现塔座下是孙中山先生的衣冠冢)。在寺右增建了罗汉堂,寺左新建了行宫院。由于对原有的建筑无较大的变动,因此该寺的殿堂和佛像基本上是明代遗物”。田奇编著:《北京的佛教寺庙》,书目文献出版社,1993年11月版,93-94页。

[13] 见首都博物馆网站“精品典藏(佛造像)”之“大肚弥勒像”。

[14](明)吴承恩:《西游记》,人民文学出版社,1955年版,第796-817页。

[15]《新华字典》对“磬”的解释之一:和尚敲的铜铁铸的钵状物。《新华字典》,商务印书馆,1990年版,第377页。

[16] 此像著录于《北京文物精粹大系·陶瓷卷(下)》,北京出版社,2004年3月版,第142页图版129,及相关图版说明文字。

[17] 张彩娟、闫娟:《首都博物馆馆藏出土文物整理三题》,《首都博物馆论丛第25辑(2011年)》,北京燕山出版社,2011年版,第206页。

[18] 苏天钧主编:《北京考古集成》(全15册),北京出版社,2000年3月版。其中第7、8、9册为明清时期内容。

[19] 宋大川主编:《北京考古发现与研究(1949—2009)》,科学出版社,2009年9月版。

[20] 刘亚洲主编、杨亦武编撰、杨伟摄影:《图说房山文物》,北京燕山出版社,2005年1月版,第106页“香光寺”条。

[21] 范文彦主编:《房山历代寺观》,中国人事出版社,2009年12月版,第166-173页为介绍“护国香光寺”的内容。

[22] 《北京文物精粹大系·金银器卷》,北京出版社,2004年4月版,第174页:“图202:银鎏金人物组像”。

[23]《法华经》全称《妙法莲华经》,是初期大乘佛教的重要经典,以姚秦鸠摩罗什所译为现最通行的译本。

[24] 赖永海主编、王彬译注:《法华经》之《前言》,中华书局,2010年5月版,第4页。

[25] 林伟:《佛教“法身”概念的另一种解读方式——释迦、多宝二佛并坐像的意义》,《中山大学学报(社会科学版)》2012年2期,第141页。