文物陈列与保管中的文物保护意识研究

2017-08-08聂晓雨

聂晓雨

(洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所,河南 洛阳 471000)

文物陈列与保管中的文物保护意识研究

聂晓雨

(洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所,河南 洛阳 471000)

文物是承载历史文化的重要载体,涵盖着政治、文化、经济等多个领域,蕴含着丰富的历史、艺术等价值,属于现代社会中珍贵的、稀缺的文化资源,不仅能够有效唤醒人们民族团结意识,还有利于促进经济的发展,这也直接突出了文物保护的重要性。保护文物的核心动机通常为研究古代不同领域文物的效用与素材蜕变规律,经过大量博物馆实践证明,在进行文物陈列、保管的过程中,易发生“文物病变”的危机,严重影响到文物保护的有效性。基于此,本文重点探究文物陈列与保管中的保护意识,充分运用先进科学技术,加大对文物保护的宣传力度,促进文物保护事业朝着健康、持续的方向发展。

文物陈列;文物保管;保护意识

文物对彰显历史文化精神、展现历史风貌具有重要意义。经过实践证明,盲目地保护文物不利于发挥文物本身的艺术价值,应在考古研究人员的系统认证下,对文物进行深入、全面分析,合理陈列、展示文物[1]。博物馆是存储、展示文物的主要场所,此类场所在展示文物时,通过借助玻璃罩等方式,防止文物氧化或者被破坏,受到多种内外部因素的影响,文物在陈列、保管的过程中仍会出现直接、间接的损伤问题,不利于文物保护事业的发展。

一、“文物保护”学科内涵与意义

文物是人类在历史长河中遗留下来的产物,即历史文化遗产,而“文物保护”就是通过研究文物在自然状态下的渐变规律[2],而得出对应的防护、处理措施,该学科的研究对象不局限在文物本身,也涵盖文物陈列、保管环境。博物馆是收藏、展览文物的主要场所,文物保护工作人员、馆内工作人员接触文物的机会较多,从某种程度上而言,文物的细微变化也有可能被工作人员察觉,在近距离观察文物的过程中,工作人员会了解文物损害情况,有利于开展文物保护工作[3]。

随着全球经济的飞速发展,各国开始逐步意识到文物保护的重要性,特别是不可再生的历史文物,同时,也要求不同级别的博物馆配备先进文物保护科学设备与研究人员,如地级市博物馆、民间博物馆越来越多,但文物类型较多,对研究人员的要求较高,特别是专业技能,就当前博物馆、展览馆的情况而言,大部分地区仍缺乏精密的文物保护设备,研究人员的专业素质也无法全面满足文物保护的需求,这也促使了预防性文物保护理论的诞生,与传统文物保护方式相比,预防性文物保护强调“预防为主,修复为辅”的原则[4],在很大程度上降低了文物损害机率,有利于提高文物保护工作的效率与质量。

二、文物陈列、保管中常见问题

为彰显文物本身蕴含的历史、艺术与科学价值,通常会通过陈列、展览等方式,向世人展示文物。但在陈列、保管的过程中,受到多种内外部因素的影响,文物在陈列、保管过程中极易出现以下几方面的问题。

(一)文物陈列过程自然损害迹象较难发现

随着文物保管时间的增长,加之文物长时间暴露于自然环境,在温度、灰尘等因素的共同作用下[5],文物的结构机理会发生一定的变化,如秦始皇兵马俑,根据历史记载,兵马俑应当为彩色,但受到自然环境的影响,其直接变为灰色,通常情况下无法还原,同时,在陈列、展览的过程中因游客众多,会给兵马俑造成一定的影响,对比图如图1、图2所示:

图1 秦始皇彩色兵马俑

图2 秦始皇兵马俑博物馆

虽然兵马俑的结构机理变化较为缓慢,但随着时间的延长,势必会对兵马俑产生不良影响。当前,文物研究人员并未认识到这一问题的严重性,因此,为挖掘文化陈列、保管中的保护意识,相关机构应合理加大对文物陈列过程的管理。

(二)缺乏完整的文物陈列、保管保护制度

在文化建设的大背景下,不同区域的政府机构开始加大对文物保护工作的重视程度,如新建博物馆、展览馆等,在一定程度上改善了文物陈列、保管环境,整改调试效果较为明显,但经过实地走访、调查的方式,收集我国当前不同博物馆陈列、保管环境资料,结果显示却不尽如人意,特别是技术型问题较为突出,如无法实时控制馆藏环境的温湿度、光照条件,降低了文物保管的有效性。

(三)文物保管环境有待改善

文物保管环境仍然较为恶劣,尤其是地方文物保护机构,受到文物保存空间较小等因素的限制,部分文物只能被存储于库房中。根据相关调查结果可知,库房环境较为潮湿,甚至还存在乱堆放文物的现象,直接阻碍着文物保护工作的开展。

三、通过文物陈列、保管提升文物保护意识的途径

文物陈列过程中也应加入对应的保护措施,工作人员应立足于文物陈列的实际环境,坚持防范于未然的文物保护政策与原则,加强对博物馆、展览厅等区域文物的观察,将文物保护措施贯彻落实在日常工作中,尽可能延长文物的储存年限,发挥文物的历史价值。

(一)按时监测文物陈列区、保管区温湿度

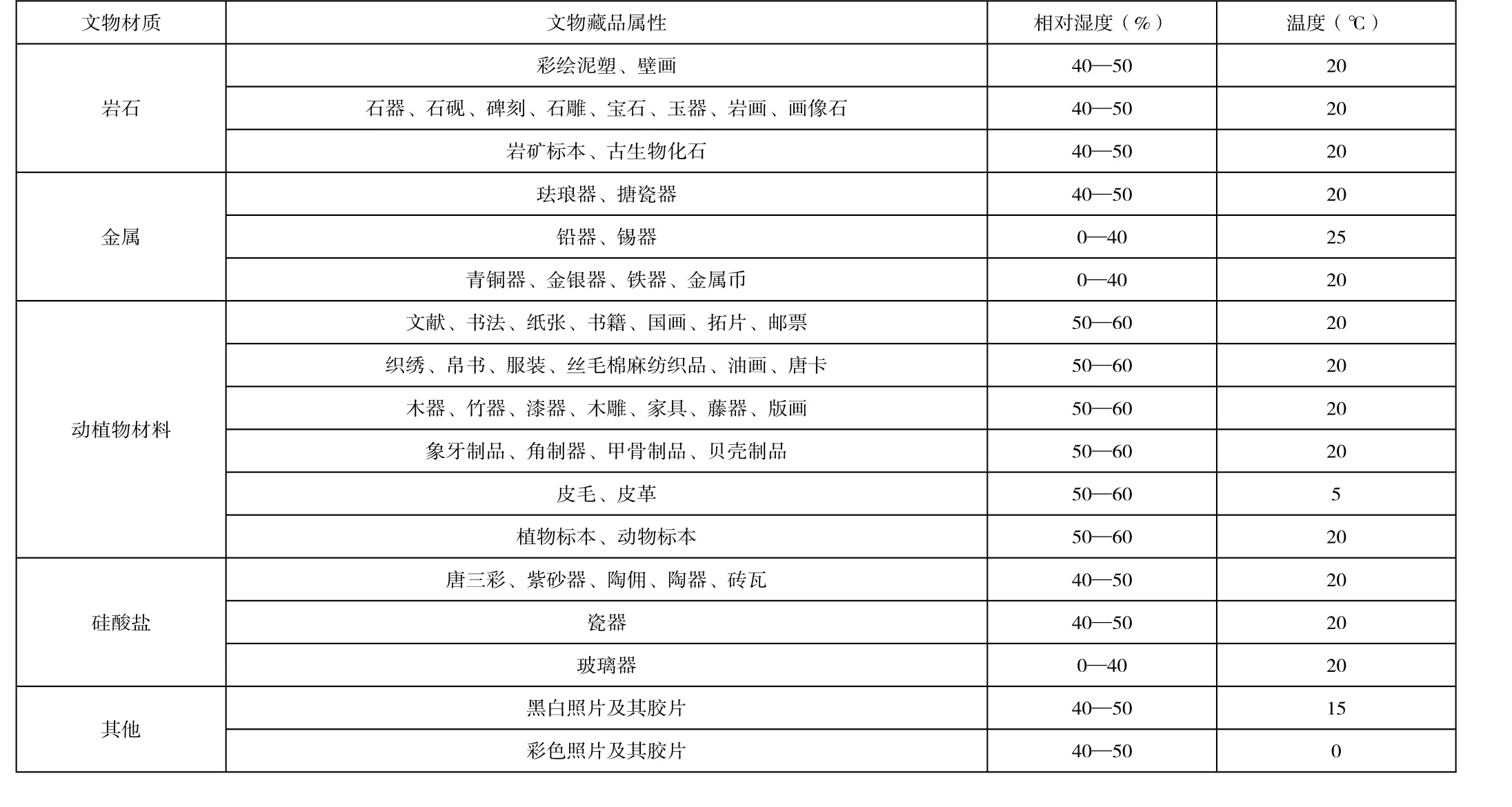

文物保护工作人员应制定完善的文物陈列区、保管区巡查制度,按时监测其温湿度变化,根据文物的材质与藏品属性,适时转变馆藏区域的温湿度,具体如表1所示[6]:

表1 博物馆文物保存环境温度与相对湿度标准

通常而言,温度较低的条件下,文物变质过程也会更为缓慢,因此,文物陈列厅与文物保管室的温度通常设定为20℃。当室内湿度大于70%时,文物有可能出现生虫、发霉的现象,如河姆渡出土文物发生霉烂、虫害事件,针对这一问题,文物保护工作人员可结合区域地理环境,了解病虫的种类、繁殖能力、生活习性,选择恰当的杀虫剂,避免出现发霉、虫害等问题;反之,在过于干燥的环境下,文物表面通常会发生龟裂、颜色消失的问题,根据实践结果可知,其湿度可控制在40%左右[7],而保持湿度的方式主要有空调、自然换气法。

文物陈列厅、保管室的照明均不可使用含有紫外线的光源,光照强度应以国际博物馆学会(ICOM)的标准为参照,在条件允许的情况下,应选择能够调节光度的光源,而存在调湿剂的密封柜中不可存放热源,荧光灯、白炽灯安装的镇流器应放置在陈列柜外部,综合考虑参观者的感受,协调好文物保护与文物陈列之间的关系。

从以上分析可知,为达到文物陈列、保管与保护三种目的,应严格遵循以下几方面的要求:(1)针对壁面等文物,应设立单独的陈列、保管空间,确保科学控制环境,壁画库房应使用适当的遮光材料[8];(2)在博物馆资金充裕的条件下,可借助保暖材料、隔热材料、空调等将陈列厅、保管室的温度控制在20±5℃左右,利用除湿设备、空调设备,将湿度控制在55±5%[9];(3)严格按照博物馆文物保存环境质量检测技术规范,建立健全陈列厅、保管室文物环境实时检控系统;(4)使用红外线等光源进行照明,光照度应小于150lux。

(二)树立主动保护文物的意识

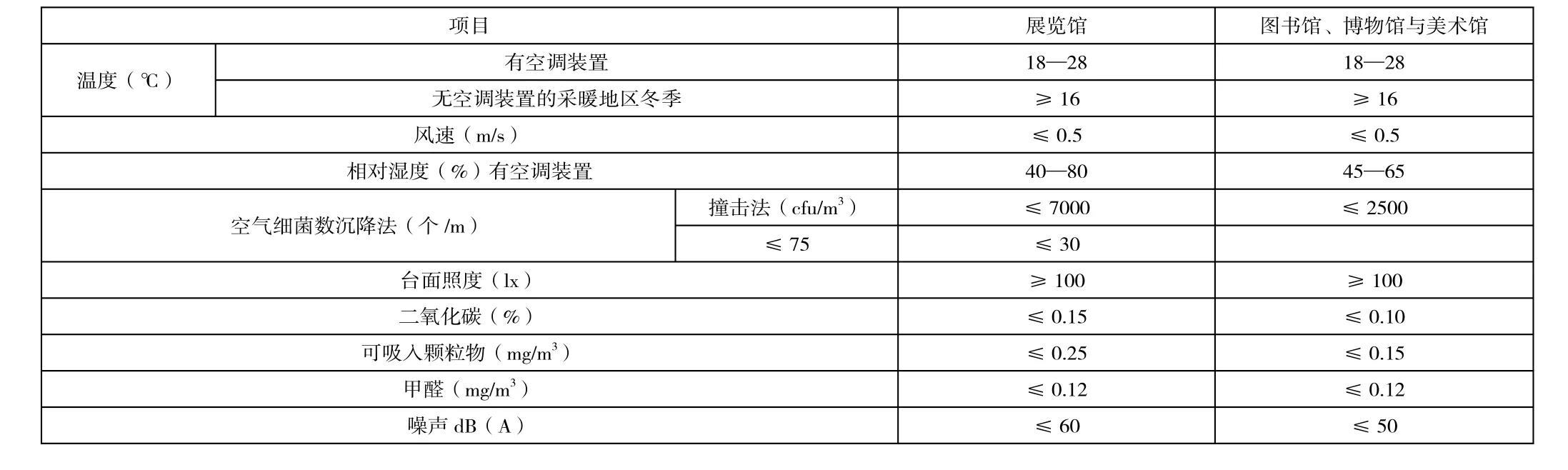

树立主动保护文物的意识,要求文物保护工作人员与群众参与到保护过程中,根据我国国家标准GB9669-1996可知,在展示文物与保管文物的过程中,应满足一定的卫生标准,具体如表2所示:

表2 展览馆、美术馆、博物馆、图书馆的卫生要求

为全面展示文物的历史价值,应加大对展览馆等文物收藏、展示场所的监督,为文物的保管、陈列创造更好条件。首先,文物工作人员应积极响应政府部门的号召,根据博物馆的性质、发展战略目标,建立完整的文物保护方案,重视解决文物破损、腐蚀等方面的问题,引进先进的科学技术,防止出现陈列厅、保管室病害,避免病害的传染与扩散。坚持因地制宜的文物保护原则,借鉴西方发达的文物保护技术,促使文物保护工作朝着精细化、信息化的方向发展,对文物进行等级划分,了解文物的破损程度与稀缺程度,安排适当的修复时间,提升文物保护工作的效率与质量;其次,增加对文物物联网技术的投入[10],实施监管陈列文物,在具体的时间段中编写文物监测计划,以文物材质、修复工艺为基础,规范文物保护管理途径,完善文物陈列、保护标准。

(三)引进先进文物保护信息技术

案例分析:XX省博物馆收藏西汉时期的“四神云气图”等大量壁画作品,在1992年被XX省古代建筑研究所揭取,1994年移交至XX博物馆,四神云气图等壁画于1997年开始进行陈列,到2000年,壁画开始出现开裂、变形等多种病害,针对这一问题,XX省博物馆开始采取人工手动简约化控制模式,通过空调、锅炉等方式,科学控制壁画陈列厅的温湿度,试说明XX博物馆在文物陈列、保管过程中体现的文物保护意识。

分析:环境监测等先进技术手段在文物陈列、保管过程的应用范围较广,在实际研究过程中,研究人员应根据文物实际情况,合理运用信息技术、保护技术,对文物进行保护。同时,作为文物陈列、保管的工作人员,应重视对文物保护技术的研究力度,树立终身学习意识,从文物历史、艺术价值等角度切入,准确掌握文物存储环境温度,尽可能降低文物损害事件出现机率。

同时,在保护文物的同时,工作人员也应协调好陈列工作之间的关系,为人们带来一场文化盛宴,从视觉艺术、审美水平等方面入手,合理呈现文物,充分彰显文物的艺术价值,让人们在欣赏文物的过程中树立保护文物的意识,引导人们参与到文物保护过程中。需要注意的是,文物研究人员应起好带头作用,将文化保护贯彻在日常工作中,提升文化保护的有效性。

四、结束语

综上所述,文物保护与文物陈列、保管有着密切关系,是当前精神文化领域中重要的核心工作,但需要注意的是,文物保护工作不是一蹴而就的,而是一项复杂、循序渐进的工作,博物馆等工作人员应积极承担起自身社会责任,不断提升自身责任意识与使命感,合理运用文物陈列、保管科学技术,保障文物保护的有效性。同时,相关研究部门需适当增加文物陈列、保管资金投入,改善文物库房保管条件,为文物保护创造良好条件,为文物彰显自身历史、艺术价值奠定坚实基础。

[1]吴惠娟.保护意识在当前文物保管和陈列中的体现探索[J].卷宗,2016(5):206-207.

[2]中国麻风史料陈列馆、中国医学科学院皮肤病研究所史料陈列馆征集文物和史料启事[J].中华皮肤科杂志,2016(12):895.

[3]黎亦淮.浅谈纪念类博物馆陈列展览如何走出“千馆一面”的困局[J].文物世界,2015(6):61-64.

[4]白玉章.工笔重彩巨制恢弘——浅析艾黎捐赠文物陈列馆藏水陆画的艺术特色[J].文物鉴定与鉴赏,2015(3):64-69.

[5]曲金丽.让博物馆“活”得多姿多彩——浅谈廊坊博物馆展览与活动[J].文物春秋,2016(1):41-44,80.

[6]夏天.陈列艺术浅析——博物馆参观路线节奏与韵律美[J].文物世界,2015(6):65-66.

[7]姜捷,程智.实验考古学在唐髹漆金银平脱秘色瓷碗研究中的作用及意义[J].中国生漆,2015(4):1-6.

[8]龚建玲.解读藏品信息与观众分类讲解的关联性——以铁路机车陈列讲解为例[J].中国民族博览,2016(16):228-230,241.

[9]周乾,闫维明,纪金豹等.基于陈列柜边界条件的馆藏文物地震滑移响应试验[J].西北地震学报,2013(2):220-225.

[10]刘扬.博物馆陈列中文字说明的使用——以侵华日军第七三一部队罪证陈列馆为例[J].世纪桥,2016(10):59-60.

G263

A

聂晓雨(1968-),男,汉族,副研究馆员,研究方向:文博研究。