“树木学”课程实践教学改革

2017-08-07张宪智康永祥

张宪智 康永祥

(西北农林科技大学林学院,陕西杨凌 712100)

“树木学”课程实践教学改革

张宪智 康永祥

(西北农林科技大学林学院,陕西杨凌 712100)

“树木学”是林学专业一门重要的基础课程,具有较强的实践性。目前,“树木学”课程实践教学存在着理论教学与实践教学不同步、实践教学内容缺乏系统性、野外实习时间不足等问题。针对这些问题,探讨了“树木学”课程实践教学的改革措施。首先,利用多种教学手段开展实践教学,从网络教学、室内与室外联合教学、植物识别比赛3个方面丰富“树木学”课程实践教学的方法;其次,在强化植物分类学前沿理论知识的基础上,提高学生对树木的认知能力;第三,制定科学合理的实践教学内容,增加野外实习时间。通过实践教学环节的改革,学生自主学习的积极性得到充分调动,树木分类的实战技能得到提升,“树木学”课程的教学质量也得到明显改善。

树木学;实践教学;教学研究

“树木学”是林学专业重要的基础课程之一,树木学知识也是“森林生态学”“森林培育学”“林木遗传育种学”“森林经理学”“森林保护学”等专业课程的理论基础,在林业人才培养中占据重要位置[1]。我国约有10 000种树木,种类之间形态差异细微,分类与鉴定困难,同时树木会随环境的变化而变化,在不同的发育时期呈现出不同的外貌,这使得“树木学”课程必须借助大量的实践教学,才能让学生将理论知识融会贯通,从而掌握树种的识别、分类技能[2-3]。因此,对“树木学”课程实践教学环节进行改革,可以提高“树木学”课程的教学质量,提升学生综合运用知识的能力。

一、“树木学”课程实践教学存在的问题

(一)实践教学与理论教学不同步

“树木学”课程的理论教学是按照教材排列的顺序开展的,从总论到裸子植物门再到被子植物门[4]。传统教学采取先学习理论知识,再开展实验教学,进行树木科属种的识别。这样的教学安排,看似符合教学规律,实际上却忽视了树木本身生长发育的节律,实践教学容易错过树种的关键物候阶段,如花期和果期,影响了学生对树种识别要点的理解与掌握。理论教学与实践教学的脱节,造成学生对树木认知的深度、广度及熟练程度的不足。

(二)实践教学内容缺乏系统性

林学专业大一开设的“植物学”与大二开设的“树木学”两门课程在教学上自成体系,缺乏必要的沟通与衔接。学生反映在“植物学”课堂中,教师有关形态分类术语的讲述不充分、不透彻,学生学完“植物学”课程后,未能很好地理解诸如花冠类型、花序种类、果实类别、叶脉特征等术语的含义。这无形中增加了“树木学”实践教学的任务,造成课程内容的重复讲解。此外,“植物学”课程教材中所利用的植物分类系统与“树木学”课程教材不一致,给学生带来学习的困扰。林学专业所用“植物学”课程教材依据中国植物志的分类系统,即恩格勒系统进行排列,讲解各科的识别特征;而“树木学”课程教材在裸子植物部分采用郑万钧系统,被子植物部分则依据克朗奎斯特系统进行编排。不同的植物分类系统之间,科、属所涵盖的范围存在着差别,无形中带来了相应科、属识别要点的不同,给学生检索表的学习与编撰带来了一定的困难。

(三)野外实习时间不足

野外实习是帮助学生加深对理论知识的理解,培养活学活用实践能力的最为有效的训练手段之一。通过野外实习,可以加强教师和学生的双向互动,让学生由被动的“听”和“记”转变为主动的“看”和“想”,从而启发并引导学生灵活运用理论知识解决实际问题[5]。但是,林学专业的“树木学”课程野外实习时间仅有6天,相对于课堂上所讲授的树木种类以及实习基地(秦岭火地塘林场)所蕴藏的树种资源来说,6天的野外实习时间太短暂,无法完成较多的实习内容,达不到实习应有的效果。

二、“树木学”课程实践教学改革的措施

(一)通过多种途径开展多样化的实践教学

在实践教学中,要充分体现学生作为教学主体的宗旨。教师应努力成为学生学习的指导者,引导学生自己去认知、去观察,从而培养学生学习的主动性。在“树木学”课程实践教学改革中,笔者利用多种教学手段帮助学生加深对树木特征的印象。

1.充分利用专业数据库资源

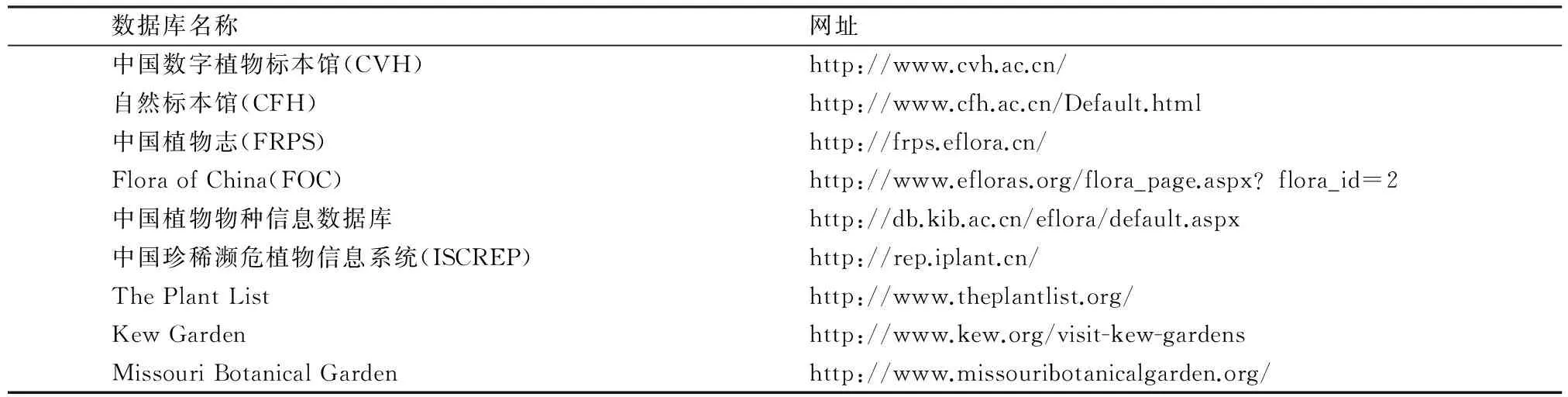

随着信息科学、生物技术、计算机产业的发展,植物分类学已步入数字化时代,分类信息学已成为一门新兴的学科[6]。伴随着植物分类信息学的兴起,一些专业的数据库已经建立并开始有效地运行,这为“树木学”课程的实践教学提供了较好的教学资源。笔者在“树木学”课程实践教学过程中,引导学生利用这些网络资源进行自主学习,进一步夯实其植物分类学的基础知识。“树木学”课程网络教学资源见表1。

表1 “树木学”课程实践教学网络资源

中国数字植物标本馆(CVH)和自然标本馆(CFH)是学生接触最多的数据库。每次理论课后,教师均会布置作业,让学生分别从CVH和CFH中收集标本和活体植株的图片,尤其那些具有关键形态特征的微距图片。利用数据库资源使学生从感官上加深对树种的识别印象,当提到形态术语时,学生头脑中能马上浮现出对应的模样。例如樟科植物花药数目与排列的解剖照片,直观地展现了该科分属检索表所表达的含义;再如蔷薇科植物的花与果实照片,形象地反应了科下各物种之间的外貌差别。

2.室内外实践教学相结合

乔木、灌木树种是“树木学”课程的主要研究对象,其识别要点包括不同发育时期的外观、树干与树皮特征等。而干燥保存的枝叶和花果标本以及实验课前新采的枝叶花果标本均难以全面反映树种的生物学和生态学特性[7]。因此,笔者将实验课一分为二,1小时鉴定标本,把握识别要点;另1小时,前往新鲜标本的采集地,观察树种全貌,进一步加深学生对树木特征的理解。如松科松属白皮松的识别,树皮鳞片状剥落是该树种的关键识别特征之一,但白皮松的标本难以反映鳞片状剥落的特征,而在白皮松活体植株前,教师讲解该要点就一目了然了,学生对白皮松鳞片状剥落的特征难以忘却。

此外,依据树木的花期、果期物候,笔者对“树木学”课程的实践教学内容进行适当调整。因木兰科植物花期较早,因此将木兰科排列在教学内容的最前端,随后再开始讲授蔷薇科、蝶形花科、杨柳科的特征。裸子植物部分被放在最后进行讲授,以当年生球花、球果来展示松科、柏科等树木的形态区别,从而有效实现了理论与实践的融合。

3.依托“植物识别大赛”鼓励学生进行专业交流与学习

因为树木个体本身的遗传与生存环境的差异,造成树种内存在一定的变异,为树木的识别与鉴定带来了困难。因此,教师引导学生针对树木特征开展交流与讨论,能更好地培养学生的观察能力。笔者将每个班分成4个小组,每小组5~6人,规定每个小组在每次实验课前采集10种带花或果的树木标本,在实验课上进行10分钟的介绍,并拟定所采树种的名录。而后在教师的监督下,开展小组之间的树木识别比赛。最后,教师再对学生鉴定错误的树种进行讲解,以此锻炼学生细微的观察能力。如在区分紫玉兰、白玉兰、广玉兰3个树种时,学生就花被片的大小及叶柄是否有环状托叶痕对辨别树种是否具有重要作用展开了讨论。教师在学生讨论的基础上加以讲解,既能很好地阐述木兰属的特征及其原始性,又能使学生轻松地理解这些近缘物种之间的差别。

学校每年6月份都会举办“校园植物识别大赛”,这是学习与交流的好机会。笔者将学生在比赛中所得成绩计入“树木学”课程考核成绩,占总成绩的5%,以此激发学生的学习兴趣。“校园植物识别大赛”的开展,还带动了学校其他专业学生对植物多样性的认识,无形中进行了生动有效的科普教育与宣传。

(二)统筹“树木学”的“植物学”课程理论教学内容,为实践教学奠定扎实的知识基础

“树木学”课程的理论教学分为两大部分,即总论与各论。总论涉及植物分类系统、分类学概念、植物的命名、检索表编制等内容;分论则涉及重要的科、属、种的特征,生物学和生态学特性,地理分布,应用价值等内容[8]。如果没有“植物学”课程的良好基础,学习“树木学”课程知识将会十分困难,“树木学”课程的实践教学也难以开展。因此,在进行“植物学”与“树木学”课程大纲制定、内容安排、教材选取时,应注意二者的衔接与连贯性,体现出层次递进的关系。一方面,学生通过“植物学”课程的学习,掌握名词术语,理解分类学概念与方法,为“树木学”课程的学习奠定基础;另一方面,通过“树木学”课程的学习,强化植物分类学的理论知识,使其灵活应用于木本植物的识别与鉴定上。

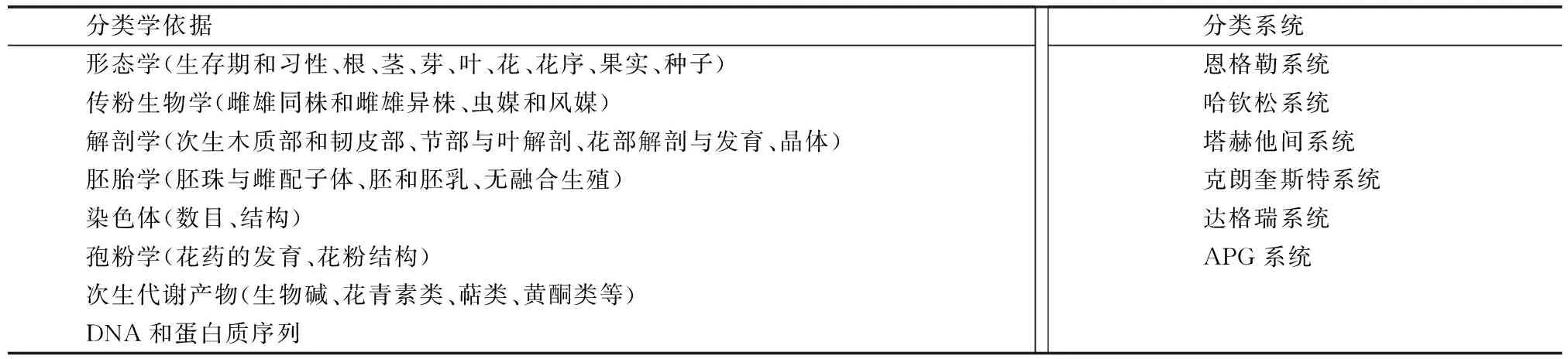

植物分类系统是“植物学”与“树木学”课程的一个核心内容,教材的编排离不开所采取的分类系统[9]。为使学生能深刻理解不同参考书中物种归属的异同,笔者拓展了该理论部分的学习。植物分类可采用的依据繁多,不同证据可能支持不同结果,导致某些种类的归属存在争议(例如榆科朴属的位置),从而诞生了不同的植物分类系统。其中恩格勒系统、哈钦松系统、塔赫他间系统、克朗奎斯特系统、达格瑞系统主要依据形态学、传粉生物学、解剖学、胚胎学等证据,而APG(angiosperm phylogeny group)系统则主要依据DNA和蛋白质序列、次生代谢产物等证据。目前,国际上主流的被子植物分类系统是APG系统。该系统自1998年提出以来,得到了全球植物学家的广泛响应与参与,目前已更新到第四版[10]。国外的植物学相关教材、各大标本馆、博物馆、植物园也多采用该系统,我国的上海辰山植物园也开始利用此最新的分类系统进行标本的管理与编排。为了使学生掌握最前沿的理论知识与信息,笔者在“树木学”课程理论教学环节重点介绍了各科属在APG系统中的地位,并依据APG系统,改革了现有的“植物学”和“树木学”教材体系,促进了“树木学”课程教学的现代化发展。植物分类学证据及主要分类系统见表2。

表2 植物分类学依据及主要分类系统

(三)构建科学合理的实践教学内容体系,增加野外实习时间

“树木学”课程教学内容很多,要全部精细讲授是不现实的,学生也难以在短时间内接受。因此,根据教学大纲和林学专业人才培养目标,教师需精心、慎重地选择实践教学的内容。通过“授人以渔”的方式,让学生学会树木分类、识别、鉴定的技巧,从而可借助资料,对未知树木及其标本进行准确判定。在长时间的积累后,学生才能熟记树种特征,掌握其分布及应用价值等信息。

就林学专业的“树木学”课程实践教学而言,教学重点内容应放在森林培育、林业规划与建设、生态与生物多样性保护、环境治理等方面,重点介绍我国的重要树种,如银杏、水杉、板栗、胡桃、水曲柳、香樟、毛白杨、白桦、金钱槭等。通过对这些树种的讲解,使学生掌握其所在科、属的基本分类要点。此外,还应延长野外教学实习时间,由原来的6天延长为10天。通过标本采集、压制、鉴定,直至最后树种名录的完成,训练学生借助参考资料(如《陕西树木志》《中国树木志》《秦岭植物志》《黄土高原植物志》等),独立开展树种资源调查工作,为其走向就业岗位打下坚实的基础。

三、“树木学”课程实践教学改革的成效

(一)调动了学生自主学习的积极性

通过课堂内外的多层次教学改革,充分调动了学生学习“树木学”课程的兴趣,培养了学生对树木的情感。在树木图片收集、树木识别比赛、前沿分类知识学习的基础上,学生对于植物多样性、树木多样性的认识得到加强。在好奇心的驱动下,学生利用业余时间,主动观察树木枝叶花果特征的自主性逐步提升。目前“树木学”理论课的出勤率维持在98%以上,实验课与野外实习的出勤率均达100%。学生在课堂上与教师的互动明显增加,且每次上课均有学生拿着标本或者照片请教师帮忙鉴定。在网络上,也经常有学生发来植物照片,向教师请教。正所谓“一花一世界”,当学生对植物的奇妙世界感兴趣后,学习起来更有主动性。

(二)提高了学生的树木分类实战技能

在实践教学改革中,突出了对学生实战技能的训练。通过室内与室外的联合教学、实验课上树木分类小组的比赛及一年一度的“校园植物识别大赛”,学生很好地掌握了课堂上所讲授的树木科属种的识别要点,并能活学活用。在最近两届“校园植物识别大赛”中,林学专业多名学生从全校本科生及研究生中脱颖而出,荣获二等奖、三等奖,受到学校、学院的嘉奖与肯定。“树木学”课程的野外实习完成之后,有不少学生积极联系“森林生态学”“森林病理学”等专业课的授课教师,积极争取参与“生物多样性资源调查类”项目研究的机会,为个人走向工作岗位奠定了良好的基础。

(三)提高了课程教学的效果

通过丰富实践教学方法、合理确定实践教学内容等措施,“树木学”课程的教学效果得到明显改善,学生的考试成绩逐步攀升。近几年,“树木学”课程的学生评教结果均为优秀(96分以上)。学生普遍反映,实践教学环节的加强不仅有助于他们理解该课程的理论知识,而且有效积累了课本上无法学到的经验性知识。大部分学生的平时成绩可达85分以上,班级成绩优秀率高于50%。“树木学”课程期末考试的试卷成绩也得到了显著提高,林学专业每个班90分以上的学生有4~6人,80分以上的学生15~20人,而55分以下的人数逐年下降,仅有1~3人。“树木学”课程教学效果的改善也有力推动了林学专业“大学生科技创新项目”的开展与实施。

[1] 庄雪影.关于林学专业“树木学”教学改革的探讨[J].中国林业教育,2002,20(6):22-23.

[2] 李景侠,张文辉.“树木学”课程教学改革的研究与实践[J].中国林业教育,2001,19(4):18-20.

[3] 付晓云,周广柱,李智辉,等.“园林树木学”教学改革的理论与实践[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2008,10(5):585-587.

[4] 张志翔.树木学(北方本)[M].北京:中国林业出版社,2008:1-550.

[5] 姚发兴.“植物学”野外实习模式的改革与实践[J].湖北师范学院学报(自然科学版),2011,31(1):102-104.

[6] 王利松,陈彬,纪力强,等.生物多样性信息学研究进展[J].生物多样性,2010,18(5):429-443.

[7] 赵良成.高等农林院校“树木学”教学改革的探索与实践[J].教学研究与课程建设,2004,1(5):30-31.

[8] 张利萍,徐斌,武金翠,等.“树木学”课程实践教学体系的改革[J].中国林业教育,2013,31(5):70-73.

[9] 贾德.植物系统学[M].3版.李德铢,等,译.北京:高等教育出版社,2012:1-613.

[10]ANGIOSPERM PHYLOGENY Group(APG).An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants:APG IV[J].Botanic Journal of the Linnean Society,2016,181(1):1-20.

(责任编辑 王 伟)

全国林业硕士专业学位研究生培养模式改革试点项目“西北农林科技大学林业硕士专业学位研究生培养模式研究”,项目编号LYJZW-GGSD201505;西北农林科技大学教学改革研究重点项目“基于模拟仿真教学的植物识别类课程优质教学资源库建设”,项目编号JY1502020。