骨质疏松患者下颌骨随访的初步研究

2017-08-07孙蕴马兆坤潘克梫贺丽英

孙蕴 马兆坤 潘克梫 贺丽英

1.清华大学医院放射科,北京 100084 2.清华大学医院骨科,北京 100084

下颌骨做为骨量的高转换区,是成骨细胞及破骨细胞代谢的活跃区,长期以来一直为骨密度研究者所关注,希望以此来观察疾病的早期变化或监测治疗评估疗效。但由于下颌骨扫描受仪器、摆放体位、软件等诸多限制,一直没有在临床广泛开展。为此笔者设计了以下实验,对下颌骨扫描及临床随访做了初步研究。

1 材料与方法

1.1受试对象

选取志愿者30例,均排除代谢性疾病,男7例,女23例,年龄18-64(46.7±8.8)岁。2015年6月至2016年6月于我院就诊的骨质疏松或骨量减少的患者45例,男7例,女38例,年龄46-84(63.2±11.8)岁;其中随访患者20例,男2例,女18例,年龄46-80(63.2±9.4)岁,均在此时间段内做过至少三次下颌骨骨密度检查。

1.2测量仪器

采用美国Norland公司XR-800双能X线骨密度仪,经机器自带软件校准,该仪器BMD精度为0.859,长期变异系数为0.51。

1.3检查方法

所有受试者均采用下颌骨扫描标准体位摆放,使用Norland专用头部支架,测量下颌体及下颌支骨密度,具体如下:受试者枕头部支架,左侧卧于扫描床上,蜷腿,背部及腘窝处放置支撑块,下颌尽量前伸,保持不动。用水平测试板测试患者是否躺平,如未躺平,调整患者体位,使头部与扫描床平行。将眉心、鼻尖、下颏中点的连线定为下颌水平线,该线须与水平测试板测试线重叠,如未重叠,调节患者头部支架,用曲柄抬高或降低头部高度,使之重叠。固定患者手臂,以保证患者扫描过程中身体不移动。至此,患者的位置被固定,不能随意移动。注意肥胖者(脖子较短)不要让肩膀挡住下颌骨。扫描起始点定位于下颌骨最下方最外侧点以避开甲状腺。软件自动搜索下颌体及下颌支的骨密度最低点1 cm2矩形区做为感兴趣区,此处的平均骨密度做为下颌体及下颌支的骨密度。

30例志愿者同日内连续四次做下颌骨扫描,观察1 cm2矩形区感兴趣区位置的变化情况,记录下颌体及下颌支的BMD并计算观察区的精确度误差及变异系数百分比(%CV)。所有志愿者一周内测量左股骨及正位腰椎骨密度,记录股骨颈、Ward区、L2-4的BMD并计算T、Z评分。志愿者的下颌体及下颌支的BMD取四次扫描的平均值。

45例骨质疏松或骨量减少的患者测量左股骨、正位腰椎、下颌骨骨密度,记录股骨颈、Ward区、L2-4、下颌体、下颌支的BMD并计算T、Z评分。

20例骨质疏松或骨量减少的随访患者,接受规范药物治疗(碳酸钙,1g/次,3次/日;活性维生素D3,0.25 μg/次,2次/日)且保持既往生活方式不变,3个月、6个月后复查左股骨、L2-4、下颌骨骨密度,观察下颌骨感兴趣区位置的变化情况,记录股骨颈、Ward区、L2-4、下颌体、下颌支的BMD。

以上所有操作和分析均由同一名具有骨密度测量资质的医师独立完成。

1.4统计分析

2 结果

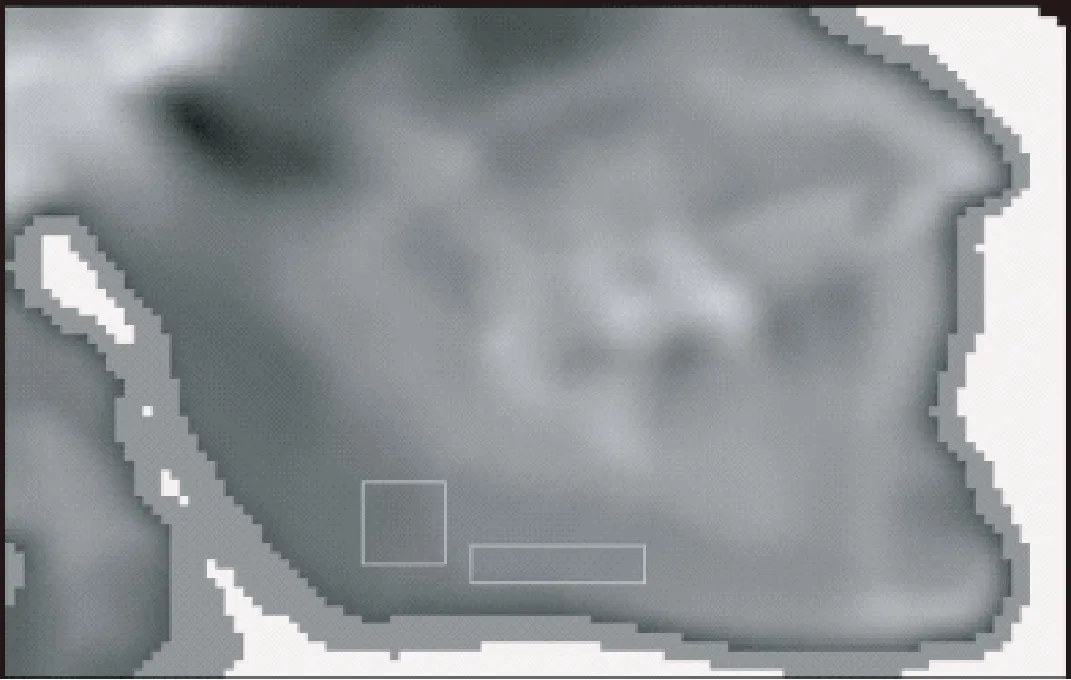

2.130例志愿者四次测量下颌体、下颌支骨密度,机器自动标记的感兴趣区的矩形区位置基本一致。下颌骨重复性试验精确度变异系数百分比分别为下颌体2.08%,下颌支2.75%。机器自动标记的下颌体和下颌支感兴趣区的位置见图1。

图1 机器自动标记的下颌体和下颌支感兴趣区矩形区的位置Fig.1 Location of Region of Interest for the mandibular body and ramus is automatically located by software.

2.245例骨质疏松或骨量减少患者股骨颈、Ward区、L2-4、下颌体、下颌支的BMD均低于正常志愿者,二者差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

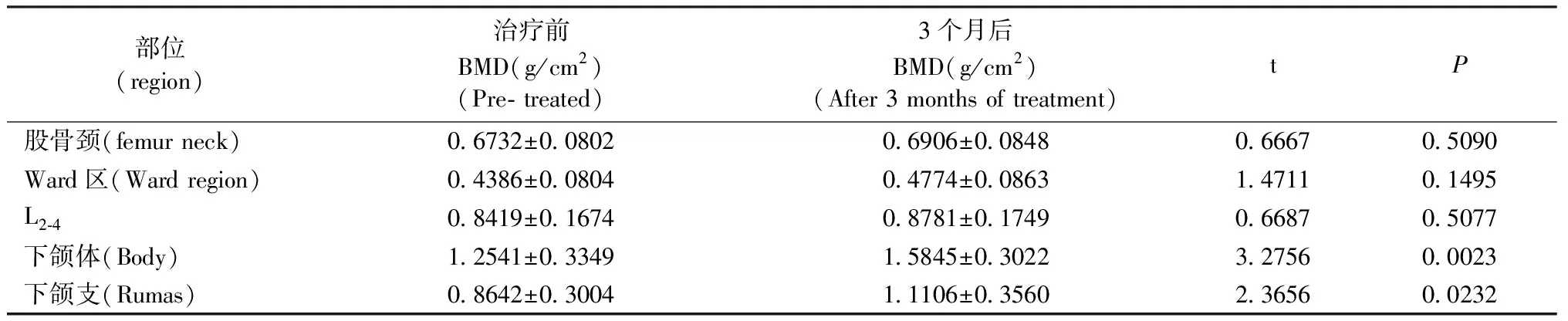

2.320例用药随访患者经多次测量,下颌体、下颌支由机器自动标记的感兴趣区的矩形区位置基本一致。患者治疗3个月后,下颌体、下颌支的骨密度即发生明显变化,Ward区、股骨颈、L2-4的骨密度无明显变化,见表2;6个月后,下颌体、下颌支的骨密度进一步增长,Ward区的骨密度增加,但股骨颈、L2-4的骨密度仍无明显变化。20例用药随访患者治疗3个月后骨密度变化见表3,6个月后骨密度变化见表3。

表1 正常志愿者与骨质疏松或骨量减少患者各检查部位BMD比较Table 1 Comparison between BMD in normal volunteers and patients with osteoporosis or reduced bone mass

表2 20例用药随访患者治疗3个月后骨密度变化Table 2 Changes in bone mineral density in 20 patients following 3 months of treatment

表3 20例用药随访患者治疗6个月后骨密度变化Table 3 Changes in bone mineral density in 20 patients following 6 months of treatment (Two independent samples t-test)

注:下颌体两组数据方差不齐,采用两样本均数比较的t′检验。

3 讨论

双能X线吸收法(DXA) 是目前世界上公认的BMD测定的首选方法,被认为是诊断骨质疏松的“金标准”,同时也是评价抗骨质疏松药物疗效的主要手段。通过DXA测量了解骨质疏松的治疗效果,只有正位腰椎和髋部的骨密度值可以观察。就这个观察方式而言,医生和患者要等至少2-3年的时间,才能观察到用药后的变化。如果患者所应用的药物没有起任何作用,就要等2-3年的时间更换药物种类,这样就会延误最佳治疗时机。这是由于目前的医疗水平限制所造成的。

十年前甚至更早的时间,口腔科医生就知道了下颌骨比全身的其它部位能更早反映骨变化的状况。由于下颌骨部位含有的松质骨是一种特殊的牙槽骨[1],这里的血液循环非常丰富,而且由于每天经常的咬合动作,使得下颌骨的骨转换比全身其它的地方要快[2]。但时至今日,下颌骨骨密度测量仍未在临床广泛开展。这是因为:1、下颌骨这个区域的骨密度相当的低,这要求骨密度仪必须要有自动曝光系统,可以将X光调到下颌骨的最佳射线剂量,目前只有快速笔速的骨密度仪才可以完成。2、下颌骨是非常不规则的骨骼,要想将左侧下颌骨和右侧下颌骨完美重叠且要和X射线成90度的角,需要一个完美的体位摆放。3、下颌骨的骨密度基本上是松质骨的成分,如果没有一个搜寻骨密度最低点的软件支持,得不到最好的精确度,也无法得到患者真正临床意义的变化值[3]。NORLAND XR-800骨密度仪刚好具有以上三个条件,能保证我们顺利的进行下颌骨测量研究。

下颌骨BMD是由软件自动标示出下颌体、下颌支骨密度最低点1cm2矩形区的平均骨密度,不是下颌体、下颌支的真正骨密度,但却是骨转换最快的区域;尤其是下颌支含有60%-70%的松质骨,对骨密度变化非常敏感,是早期诊断及随访的绝佳部位。本研究采用下颌骨标准体位摆放并使用头部专用支架,尽可能小的减少下颌骨的变异误差,使之适用于临床。

30例志愿者1日内完成四次下颌骨骨密度检查,下颌体、下颌支的重复性变异系数(%CV)分别为2.08%、2.75%,下颌支变异系数略高于Ward’s区变异系数2.27%[4],可能与下颌骨体位摆放要求完美有关,轻微的体位改变即可引起较明显的骨密度变化,所以体位精确摆放是下颌骨骨密度检查成功的关键。

45例骨质疏松或骨量减少患者,下颌体、下颌支的BMD均低于正常志愿者,二者差异有统计学意义(P<0.05),说明下颌骨骨密度可做为骨质疏松的评价指标。以往对骨质疏松的判断多用腰椎骨密度做为主要检查部位,但老年人的腰椎骨质增生、异位钙化等均可引起骨密度增加,且随年龄的增大影响渐趋明显,使骨质疏松的诊断出现误差[5];而下颌骨骨质增生、异位钙化等现象少见。骨质疏松早期骨量的变化首先发生在松质骨,下颌骨又是富含松质骨的区域, 因此下颌骨可以作为判断全身骨矿含量的一项客观指征。

20例用药随访患者经治疗3个月后,下颌骨骨密度开始增长,6个月后Ward区骨密度也明显增加,差异有统计学意义(P<0.05)。由于我国健康人群腰椎和髋部BMD累积丢失率以Ward区为首[6],故预测骨质疏松症发生的敏感性以下颌骨及Ward区为明显。其中部分药物敏感患者,经药物治疗四周后下颌支BMD即发生明显变化,远超过7.92%[7]的变化范围;故而在今后的研究中,可以缩短随访时间,寻找骨密度变化最早的时间点,及时调整治疗方案,为新药研究和临床用药提供必要的数据支持。

下颌体含70%-80%的皮质骨,与全身皮质骨含量较为接近,故通常以下颌骨体骨密度来预测全身骨量变化。下颌支含60%-70%的松质骨,尤其以下颌角的松质骨含量最为丰富,而松质骨对骨密度变化敏感,更适合做早期诊断指标及随访指标。已有研究发现[8],下颌体骨密度变化与机械刺激、咀嚼相关,下颌支骨密度变化由代谢刺激驱动,二者临床意义大不相同。Homer[9]等研究发现,下颌骨体的测量值对骨质疏松诊断的敏感性、特异性最优,分别为80%、97%;下颌支的敏感性为60%、特异性为91%,与本研究大致相符。李宁毅[10,11]等研究成人下颌角骨密度,显示下颌角与腰椎骨密度密切相关,可作为测量全身骨密度的一个敏感部位预测骨质疏松,也可能与腰椎松质骨含量为65%,与下颌支松质骨含量相似有关。

DXA用于测量全身骨密度,不仅准确度高、速度快、重复性好,且辐射量低。经CDC权威机构检测,一次下颌骨扫描的体表入射剂量仅为1.50μSv,吸收剂量约为2μSv;而每日我们接受的宇宙射线天然本底为6.5μSv,做一次下颌骨扫描所接受的剂量尚不及每日天然本底剂量的三分之一。因此,短期内多次复查下颌骨骨密度,对患者无明显影响。美国FDA对DXA做了精密的剂量检测,尚未发现其剂量可能对人体造成伤害。

本研究不足之处:由于本研究软件自动搜索下颌体及下颌支的骨密度最低点1cm2矩形区做为感兴趣区,以此处的平均骨密度做为下颌体及下颌支的骨密度,每个患者的下颌体及下颌支感兴趣区位置都不甚相同,无法确定标准值,故下颌骨更适合做随访指标而不是诊断指标。本研究随访人数较少,时间较短,未设不用药对照组;在今后的研究中,需加大随访患者样本数,增加对照组,延长随访时间,男女分组,结合全身及局部因素,对下颌骨骨密度变化进行更为全面的观察。

下颌骨骨密度测量可以早期发现患者骨密度下降,患者药物治疗后最先增加下颌骨的骨密度,所以下颌骨测量可以早期了解患者全身骨密度的变化,是骨质疏松患者非常好的随访指标,适于临床推广。