改革开放以来中国经济发展若干问题述论*

2017-08-02郭旭红

郭旭红 武 力

改革开放以来中国经济发展若干问题述论*

郭旭红 武 力

改革开放以来,中国的经济发展取得举世瞩目的巨大成就。这是我们坚持四个“自信”的关键所在。但是,作为世界上人口最多、人均资源匮乏的发展中国家,中国必须以更高的经济效益、更低的发展成本和更快的发展速度,才能实现我们的发展目标。这也是从改革开放初期就提出“转变发展方式”,实现效益型、内涵型发展的原因。在今天中国已经进入工业化后期,产业结构再次面临升级和优化,资源和环境约束更为严峻的条件下,转变发展方式、走上效益型发展道路更为紧迫。然而,这并不是说改革开放以来经济发展方式没有转变,经济效益没有提高,而是随着经济的发展,中国对发展方式的要求越来越高,并且发展方式是一个不断提高的动态过程。因此,怎样看待改革开放30多年中国经济发展方式转变并给予符合实际的解释和评价,成为中共党史和经济史研究需要回答的重要问题。

一、经济发展的阶段性特点

改革开放以来的中国经济发展,实质上是工业化与市场化、城市化、全球化“四化”同步的过程。如果说工业化代表生产力发展,市场化代表生产关系演变,那么二者构成的生产方式变化,则是整个社会发展的根本动力。如此大规模的人口在如此短的时间里发生这么大的变化,不仅是中国历史上从未有过的,也是世界历史上从未有过的伟大变革。这种极为迅速的发展必然是波浪式的、不平衡的,有其不可能跨越的位于初级和高级之间的发展阶段。

经济发展方式转变是一个长期动态演进的过程。在工业化初期,主要表现为传统的经济部门、新兴的经济部门共同发展的特征。而新兴的经济部门又存在着低端产业与高端产业并存发展的特征,特别是中国作为一个地域辽阔、人力资源丰富的发展中大国,既要发挥人力资源的比较优势,又要实行“赶超战略”,在经济全球化背景下实现产业升级、提高国际竞争力。这就使得劳动密集型企业与资本和技术密集型企业共同发展、各得其所。因此1949年以来,中国的工业化实际上始终是双重任务:一是实现传统意义上的工业化,将大量人口和资源从传统农业转到现代工业,并以此为基础改造农业;二是实现工业内部的高端产业发展,赶上和超过发达国家的工业发展水平,实现现代化。随着工业化的推进,加上资源和环境的约束,后一个任务越来越突出、越来越紧迫。产业结构升级和供给侧改革,换句话说,就是要实现发展方式的转变。

与工业化、市场化和经济全球化快速发展相伴随的,是作为经济血液和资源配置优化工具的金融业得到空前发展和繁荣,真正表现出作为国民经济命脉的角色。自20世纪80年代以来,中国建立了庞大的货币金融体系来刺激经济发展。截至2014年底,广义货币 (M2)余额达到122.8万亿元,相当于当年GDP的193%。而庞大的货币量供应也促进了经济的增长。

金融深化指数 (M2/GDP)自1978年以来,特别是在90年代后迅速攀升,不仅超过与中国发展水平相近的发展中国家,在2000年以后也高于发达国家。在经济高增长阶段,金融深化指数1992年为0.90。此后不断提高,1997年为1.22,2006年提高到1.60,2012年则攀升至1.82,在经济新常态下的2014年更是高达1.93。中国货币供给 (M2)与经济增长有大致相同的趋势,说明货币刺激了经济增长,这已被中国经济增长的实践所证实。然而,2012年世界其他国家的金融深化指数如下:美国为0.67、法国为1.58、英国为1.61;亚洲“四小龙”中韩国为1.44、新加坡为1.38;“金砖四国”中印度为0.76、巴西为0.81和俄罗斯为0.52。①根据《国际统计年鉴2014》(http://data.stats.gov.cn/files/latestpub/gjnj/2014/indexch.htm)的相关数据计算整理。2014年,中国人均GDP仅为美国的1/7、欧盟的1/5,是全球平均水平的70%,居全球第80位左右②《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 (辅导读本)》,人民出版社,2015年,第2页。。这反映了在人均GDP较低的情况下,中国金融深化指数远远高于上述其他国家。金融深化过高造成了资源配置效率降低,导致经济“脱实向虚”,严重影响到产业结构的升级,从而阻碍了经济发展质量和效益的提高。

与上述工业化和市场化快速推进过程相伴随的另一个重大变化,是收入分配和财富占有差距的扩大。从宏观收入分配结构来看,自90年代中期以来,中国国民收入部门分配的格局发生了较大变动,居民收入分配的比重下降非常迅速,而政府和企业收入分配的比重上升。1990年至2010年,中国劳动者报酬占GDP比重由53.4%降到45.0%。与此同时,合并固定资产折旧和营业盈余反映的企业盈余占GDP比重则表现出上升趋势,由1990年的34.9%增至42.1%;政府部门的生产税净额稳中有升,由11.7%提高至12.9%。1978年至2014年,中国职工工资总额占GDP比重由16%下降到13%,远低于2007年美国56%、英国55%、德国49%的水平。③1978年至2008年的数据来自于《中国统计年鉴2009》 (http://data.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm); 2009年至2014年的数据由于各年的《中国统计年鉴》都没有职工工资总额数据,故用《中国统计年鉴2015》(http://data.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm)城镇单位就业人员工资总额代替。美国、英国、德国的数据则根据世界银行数据库 (http://data.worldbank.org.cn)相关数据计算整理。劳动报酬占比下滑与资本占比上升,反映出经济结构变迁中投资与消费结构失衡加剧,以及经济增长质量提升、约束强化等问题④参见任保平、钞小静、魏婕:《中国经济增长质量报告2013——结构失衡背景下的中国经济增长质量》,中国经济出版社,2013年,第98页。。

从微观居民收入分配结构来看,全国基尼系数演变大致可分为三个阶段。1981年至1984年,总体基尼系数较低,在0.27至0.30之间;1985年至1992年,总体基尼系数较高,在0.3至0.4之间;1993年至2004年,总体基尼系数超过国际警戒水平,基本上都在0.4以上,其中1993年、1997年仅略低于0.4⑤参见程永宏:《改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解》,《中国社会科学》2007年第4期。;2003年至2015年,总体基尼系数高于全球平均0.44的水平,2008年达到峰值0.491,而后逐渐回落至2015年的0.462⑥《2015年中国基尼系数为0.462 创12年来最低》,网易,2016年1月19日,http://money.163.com/16/0119/ 11/BDMJU5R300253B0H.html。中国居民收入差距在很大程度上表现为城乡收入差距。城乡收入变动趋势反映出的状态与基尼系数基本一致。1978年至1983年,中国城乡收入比由2.570降到1.822,之后呈现出逐渐上升态势。自20世纪90年代以来,中国收入差距,尤其是城乡收入差距不断扩大。到2011年,城乡人均收入差距为14832.5元,城乡收入比为3.13∶1。近年来,虽然采取惠农富农的政策,2014年城乡收入比仍然较高,为2.97∶1⑦根据《中国统计年鉴2015》相关数据计算整理。。收入分配结构的失衡不仅影响到投资消费结构与二元经济结构,而且通过人力资本积累机制导致收入分配结构的失衡持续强化,从而抑制了经济增长质量的提高。

二、劳动力转移与每位就业者创造的GDP

改革开放以来,中国经济发展实现长期高速发展的主要原因之一,是大规模的劳动人口持续从低效益的农业转入高效益的工业和第三产业,以及大量就业人口新增。这种就业结构的巨大变化,不仅使就业者的人均GDP贡献大幅度增加,而且使得中国可以利用劳动力价格的优势占有国际市场。这样,改革开放以前的人口负担在1978年以后就变成了经济发展的动力和源泉。

每位就业者创造的GDP是衡量经济效益的重要指标。1978年中共十一届三中全会至1991年,是以改革开放为动力、以开创有中国特色社会主义经济建设道路为目标的经济快速发展时期。经过80年代的迅速发展,到90年代初期中国经济发展的效益显著提高,每位就业者创造的GDP由1978年的908元 (当年价格)上升至1991年的3326元,增加了2.7倍。①根据《中国统计年鉴2015》相关数据计算整理。

从1992年到2002年的10年,是中国建立市场经济和第二产业加快发展时期。中国基本建立起社会主义市场经济体制,完成了国有企业改革的攻坚任务,资源配置得以优化;同时经济发展水平开始从“温饱型消费”向“小康型消费”转变,推动经济效益新一轮大提高。每位就业者创造的GDP由1992年的4070元升至2002年的16319元,增加了3倍。②根据《中国统计年鉴2015》相关数据计算整理。这个阶段可以细分为两个小阶段:从1992年初邓小平南方谈话到1997年中共十五大召开前为第一个小阶段。由于及时、正确地处理了“改革、发展、稳定”三者的关系,大力推进改革,积极平衡总量,切实调整结构,“八五”时期成为中国经济发展波动最小的时期。到1997年,基本上结束了长期存在的“供给主导型”的短缺经济③武力:《中国工业化路径转换的历史分析》,《中国经济史研究》2005年第4期。。从中共十五大到2002年中共十六大召开前为第二个小阶段。国有企业改革取得了根本性突破,需求不足开始取代“短缺”,成为制约经济发展的主要因素;对外经济关系取得长足发展,为充分利用国外市场和国外资源开辟了空间;为扩大内需而实施的西部大开发战略,拉开了东部沿海地区帮助内地发展的第二个大局的帷幕。这些问题的解决提高了经济效益④武力:《中华人民共和国经济史 (增订版)》,中国时代经济出版社,2010年,第4—7页。。

2003年的中共十六届三中全会,提出“以人为本”的科学发展观,“五个统筹”全面协调社会经济发展。中国开始从“以物为本”的经济增长模式迈入“以人为本”的经济增长模式。改革沿着推进科学发展和经济发展模式转变的方向不断深化,推动了中国经济进入改革开放后持续时间最长的新一轮上升,赢得了21世纪新一轮经济效益的提高。每位就业者创造的GDP增幅更大,2012年中国每位就业者创造的GDP为18928美元,是2000年的2.9倍 (参见表1)。

表1 每位就业者创造GDP的国际比较 (单位:PPP法,2011年不变价美元)

从国际比较来看,尽管改革开放以来中国就业者创造的GDP增长最快,但是2012年每位就业者创造的GDP仍然远低于高收入国家。这说明中国全员劳动生产率虽然显著提高,但仍然是一个发展中国家,与发达国家相比差距较大。这意味着中国虽然抓住了经济全球化机遇,充分利用了国际资源和市场,但是在新一轮全球价值链分工模式下,多数行业尚处于全球价值链低端,产品附加值整体较低。

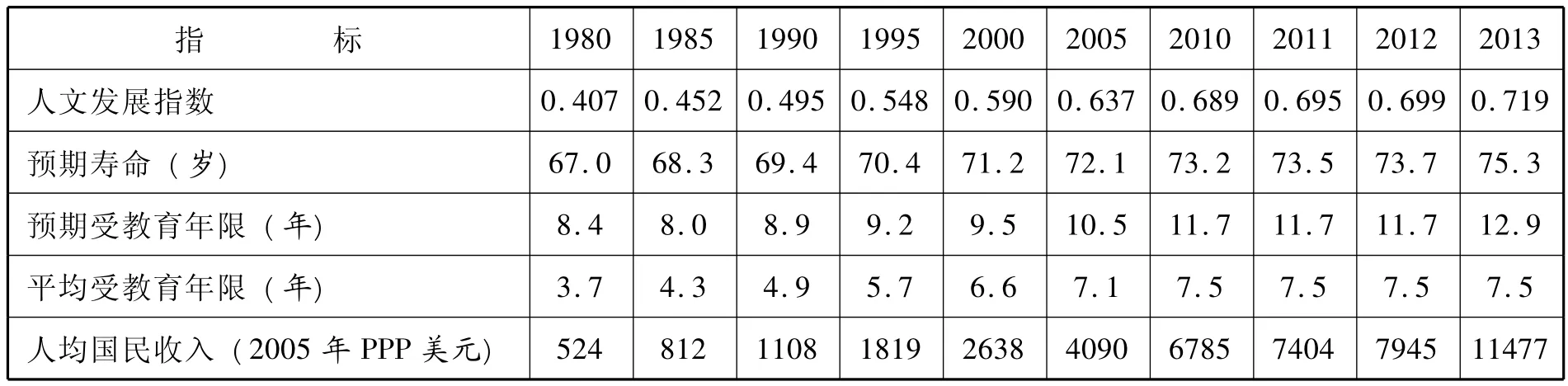

三、经济发展与人文发展指数的变化

人文发展指数 (HDI)是综合反映居民寿命、受教育程度和生活水准等方面的指数,能够比较全面体现居民所享受到的经济增长所带来的福利状况,是衡量经济发展质量的综合性指标①黄玮婷,章贵军:《衡量社会经济发展质量的指数》,《中国统计》2013年第9期。联合国开发署在它的人类发展报告中定义称:HDI在0.50以下属于低人类发展水平,在0.80至1.00属于高人类发展水平。。新中国成立时,HDI非常低。1950年,该数值仅有0.225,略低于印度的0.247。由于当时中国的人均GDP只有439美元 (PPP平价法,以1990年美元为基准),远低于印度619美元,是全球平均水平的9.6%。②AugusMaddison,TheWorldEconomy:AMillennialPerspective,Paris:OCED,2007.1950年至1975年,中国HDI有了显著的增长。1975年,中国HDI已经上升到0.523,高于印度的0.412③胡鞍钢:《中国2020:一个新型超级大国》,浙江人民出版社,2012年,第99页。。改革开放以来,中国人文发展指数发生了根本性的变化。2013年,在世界187个HDI排名国家中,中国位列第91位,比1990年提高了11位,比2000年提高了5位。④根据《国际统计年鉴2004》(http://data.stats.gov.cn/ztjc/ztsj/gjsj/2004)和《国际统计年鉴2015》(http://data.stats.gov.cn/files/latestpub/gjnj/2015/indexch.htm)的相关数据计算整理。1980年至2008年,促使中国HDI大幅增长的因素主要是:预期寿命提高了0.125,贡献率为19.6%;教育提高了0.125,贡献率为33%;GDP提高了0.304,贡献率为47.4%。综合来说,经济增长对 HDI贡献最大,其次是教育和健康。2013年,中国 HDI为0.719,接近世界高人文发展国家0.735的水平⑤根据《国际统计年鉴2015》的相关数据计算整理。。有专家测算,2020年中国 HDI将提高到0.878⑥胡鞍钢:《中国2020:一个新型超级大国》,第99页。。这项指标说明,经济增长依然是人类发展指数首要的贡献因素,其次是健康和教育。这说明中国在人均收入相对于发达国家较低的前提下,HDI已经达到世界高人文发展水平。从分项指数看,1980年至2013年,中国人均国民收入由524美元提高至11477美元,增长20.9倍;人口预期寿命和学龄儿童预期受教育年限分别提高约8.3岁和4.5年。居民健康、教育、文化素质大幅提高以及GDP高速增长对于提高中国的人文发展指数发挥了显著的作用 (参见表2)。

表2 1980年至2013年中国人文发展指数分项指标

尽管改革开放以来中国经济实现了高速增长,人文发展指数显著提高,从低人文发展国家水平发展到高人文发展国家行列,但与世界发达国家相比,不仅总体水平低,而且发展也不均衡。首先,2013年中国的HDI值为0.719,总体进入“高人文发展国家”行列,但是低于“超高人文发展国家”中美国0.914、德国0.911、英国0.892、日本0.890的水平;低于亚洲“四小龙”中韩国0.891、新加坡0.901的水平;也低于“金砖国家”中俄罗斯0.778、巴西0.744的水平⑦参见《国际统计年鉴2014》。。其次,东部沿海地区与西部欠发达地区人文发展指数呈两极分化趋势。东部地区经济发达省份的HDI远远高于内陆经济欠发达省份。最发达的京、沪、津与高人文发展水平的葡萄牙相当。而西部欠发达地区的青、甘、云、贵、藏与低人文发展水平的加纳、赤道几内亚相当。

四、固定资产投资效益的变化

固定资产投资效益是反映投资活动中投入与产出关系的指标,能够衡量经济活动的质量和效益。固定资产投资效益越高,经济发展质量就越高;反之亦然。一般情况下,在经济增长的初期阶段,高投资促进高增长,投资的宏观经济效益逐步提高。随着经济高速增长,资本边际效率递减、技术进步导致折旧加快和沉没增加,加上劳动力成本上升以及外部成本提高等因素,固定资产投资效益逐步降低,经济发展质量亦随之降低。

“一五”计划时期,中国的投资效果系数是1.56,每百元积累新增加的GNI为35元,是改革开放前资金利用效果最好的时期。以工业为例,由于该时期全员劳动生产率提高1倍多,在工业总产值增加额中,由于提高劳动生产率增加的产值占59.7%,比国民经济恢复时期高11%,是1978年前最高的时期①国家统计局社会统计司编:《1949—1985年中国劳动工资统计资料》,中国统计出版社,1987年,第219、229页。。“大跃进”时期投资系数为74.2,每百元积累新增加GNI为1元,是新中国成立以来经济效益最低的时期。1976年至1978年上述两项数值分别为2.38和19元。②张曙光:《经济结构和经济效果》,《中国社会科学》1981年第6期。从整体上看,1978年前中国投资效益较低。

从某种程度上说,较高的投资率和巨大的投资规模是经济社会发展的需要,创造了“中国奇迹”,但是过度的高投资也导致经济发展方式难以实现根本转变,降低了投资效益。改革开放以来,中国快速的经济增长得益于高投资。1978年至2016年,中国人均GDP由156美元跃升至8028美元,增长了50.5倍;城镇化率由17.9%提高为57.4%,增长了37.7个百分点③参见世界银行数据库,http://data.worldbank.org.cn。但是,目前中国经济已越过“刘易斯拐点”,人口红利逐步减弱,资源、环境成本不断攀升,投资效率会不断下降,投资驱动型的增长模式难以为继。

1979年至1991年中国ICOR为2.3,高于发达国家中美国1.3、德国2.1、法国1.3的水平,也高于“金砖国家”中印度1.2的水平,说明该段时期中国投资效率低于美、德、法、印度,但是差距较小;由于该时期中国消费投资结构相对均衡,消费率和投资率比值为64.7∶35.2。从90年代以来,ICOR不断提高,投资效率逐渐降低。④根据世界银行数据库相关数据计算整理。ICOR是指增加单位总产出所需要的资本增量,该数值越大,投资效益越小。

1992年至2001年,随着市场经济体制逐步确立,投资增速快、经济过热,ICOR上升至4.7,投资效益降低;同期美国、印度的ICOR分别为1.3和1.6。加入WTO以后,随着对外开放由政策性开放转向制度性开放,充分发挥“两个利用”,重化工业的重启以及新型城市化的加速发展,以高投资为依托,带动了高增长,但投资效果越来越差。该时期消费率和投资率比值为60.0∶37.9,与1979年至1991年相比,投资率上升了2.7个百分点,消费率下降了4.7个百分点。

2002年至2012年,中国ICOR攀升为7.7,远远高于上述两个时期的ICOR值,也超过印度4.4的水平。该时期中国消费率和投资率的关系变为43.8∶51.6,投资率超过50%,不符合世界投资率的经验规律。同期,由于美国、德国等发达国家纷纷实施“重振制造业”战略,提高了投资效益,美国和德国ICOR分别降至0.61和0.95。①根据世界银行数据库相关数据计算整理。

2013年以来,在经济新常态下,要实现“双中高”目标,中国 ICOR有所降低,2013年、2014年ICOR分别为6.7和7.1②根据世界银行数据库相关数据计算整理。。由于中国正处于工业化中期向后期转变过程中,城镇化尚未完成,中国ICOR高于发达国家中的美国、德国、法国、印度,符合中国国情。美国、德国、法国和印度ICOR变化值,体现了发达国家后工业化时期投资效果,而中国则突出反映作为赶超的发展中国家新型工业化特征。随着中国经济迈入新常态,提质增效成为经济社会发展的核心目标,经济增长动力要由投资驱动转向效率驱动,未来还需走技术创新之路。

五、科技自主创新能力的提升

现代经济增长理论认为,从长期来说,科技创新决定一个国家经济绩效③〔美〕罗伯特·J.巴罗、〔美〕夏威尔·萨拉-伊-马丁著,夏俊译:《经济增长 (第2版)》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2010年,第277—278页。。目前,全球新一轮科技竞争与经济发展方式转变交融,科技创新成为各国抢占世界经济发展制高点的关键因素,能够综合反映经济发展质量。进入90年代中期,中国政府明确提出了科教兴国战略,极大促进了科技发展,也加速了中国科技的追赶步伐,大大提高了科技创新能力。进入21世纪,中国不仅保持了持续高增长,而且出现了科技创新成果爆炸性增长,一方面促使经济发展方式逐步转变,另一方面也成为中国经济取得巨大成就的动力源泉。

改革开放以来,中国科技人力资源存量大幅上升,高素质科技人员成为推动科技创新的重要力量。从90年代中期开始,中国每百万人中拥有R&D研究人员不断增加,其数量由1996年的443人增长到2013年的1089人,增加了1.5倍。但中国毕竟还是发展中国家,到2013年,该指标仅是美国的27%、韩国的17%、日本的21%。④根据世界银行数据库1996年至2013年中、美、日、韩、意R&D研究人员的相关数据计算得出。到2014年,中国创新指数为46.6,低于美国60.1、韩国55.3的水平;同年,中国创新指数全球位列第29位,而美国、韩国分别位列第6、16位。这与中国创新产出指数以及研发支出低密切相关。2014年中国创新产出指数为47.4,低于美国52.3、韩国48.1的水平。⑤根据《国际统计年鉴2015》的相关数据整理。1996年至2014年,中国研发支出占GDP比重平均为1.3%,仅仅是美国、韩国的一半。增加科技研发投入成为提高中国科技创新能力的迫切要求。相关研究提出:到2020年中国科技投入占GDP比重为3%或2%。⑥欧盟的《2020年发展目标》和中国《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020年)》分别将2020年科技研发投入占GDP比重设定为3%和2%。

科技市场交易与转化、高技术产品生产与贸易推动全球经济稳健增长,是经济社会可持续发展的主动力。自1992年邓小平南方谈话以后,中国高技术产品出口呈现阶段性发展态势。1992年至2001年,随着市场经济体制的初步建立,科技市场缓慢发展,中国高技术产品出口占工业制成品出口的比重从6.4%提高到21.0%,增幅较大,但是年均增速 (13%)不到美国、韩国的一半。加入WTO后,随着对外开放由政策性开放转向制度性开放,制度红利逐步释放,促使科技成果转化率不断提高。开放条件下的新经济增长理论认为:从外部条件看,是开放创造了“中国奇迹”⑦王劲松:《开放条件下的新经济增长理论——跨国经济增长差异、跨国技术扩散与开放政策研究》,人民出版社,2008年,第87页。。2002年至2015年,高技术产业呈现快速发展态势,高技术产品出口占工业制成品出口比重年均增速攀升至27.1%,超过美国24.2%的增速,但是低于韩国29.3%的增速⑧根据世界银行数据库相关数据计算整理。。从空间格局上看,21世纪以前,中国高技术产品出口在全世界所占的比重微不足道,1980年、1990年和2000年分别仅为0.03%、0.6%和3.7%。进入21世纪以来,高技术产品出口突飞猛进,到2006年超过欧盟,成为世界最大的高技术产品出口地,当年中国高技术产品出口在全世界所占的比重则为16.9%,超过美国16.8%、欧盟15.0%、日本8.0%的水平。①胡鞍钢、鄢一龙、魏星:《2030中国:迈向共同富裕》,中国人民大学出版社,2011年,第97页。相关研究表明:这一趋势将延续到2030年②参见胡鞍钢、鄢一龙、魏星:《2030中国:迈向共同富裕》,第41页。。

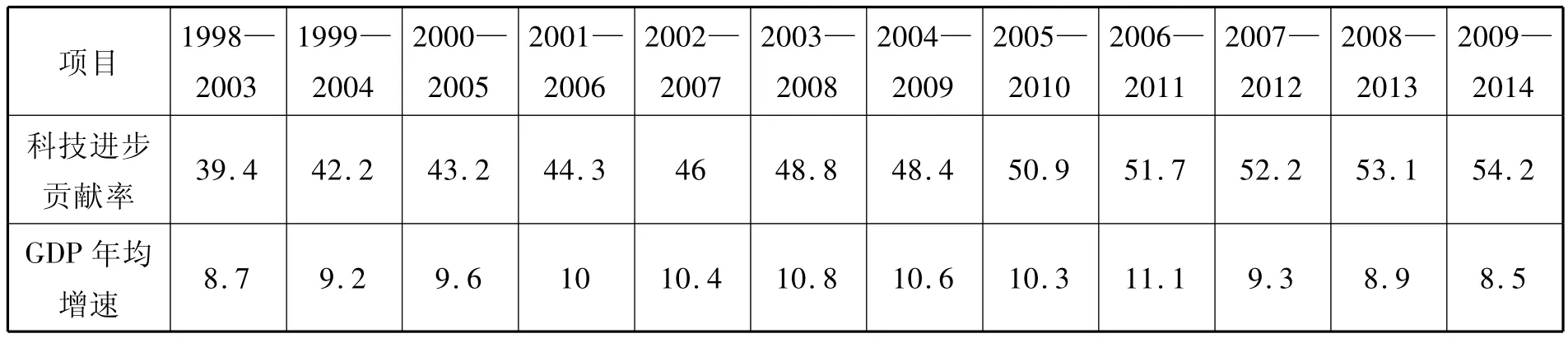

1995年,中国正式将可持续发展作为国家的重大战略,③参见《江泽民文选》第1卷,人民出版社,2006年,第463页。反映了其开始逐步反思传统经济发展方式,凸显了科技创新对经济可持续发展的重要作用。近些年来的统计显示:无论是经济高增长时期,还是中高速发展时期,科技进步对经济增长贡献率越来越大,由1998年至2003年的39.4%增加到2007年至2012年的52.2%(参见表3)。2003年,中共中央提出了科学发展观。从发展理念来说,这是对传统发展方式的重大突破。而科技创新也取得了巨大的经济成就。2005年,科技进步对经济增长贡献率超过50%。这是一个历史性的转折点,标志着科技创新迈入新阶段。经济新常态下,中国正处于“调结构”和“转方式”的关键时期,提质增效成为经济社会发展的核心目标。科技进步贡献率提高至54.2%,说明创新驱动的经济增长动力正在形成,促使传统发展方式发生根本性变革。但是,根据2015年波士顿咨询公司对全球149个国家 (地区)可持续经济发展指数的测算,中国可持续经济发展指数为42.9,差不多是美国、日本的1/2,也远低于韩国77.1、新加坡89.9的水平。在该指数的全球排名中,中国位列第76位,而新加坡、美国、日本、韩国分别位列第10、17、18和24位。④参见《国际统计年鉴2015》。这意味着中国要保持“双中高”、实现提质增效目标,科技创新任重而道远。

表3 1998年至2014年中国分阶段科技进步贡献率 (单位:%)

六、几点历史启示

回顾改革开放以来的经济发展历程,工业化、市场化、经济全球化的快速推进创造了举世瞩目的经济发展成就,中国已经进入工业化后期。随着中国经济总量的扩大和居民收入的提高,加上资源和环境的紧约束,产业结构的升级优化越来越迫切,即加快供给侧结构性改革和发展方式转变已经成为中国全面建成小康社会的根本保障。1978年以来国内外经济发展的历史经验教训,给我们提供了以下几点历史启示。

1.全面深化改革、实现制度创新是转变发展方式的保障

30多年经济发展和体制改革历程表明,1978年以后中国抓住了三次改革和发展的历史契机,提高了经济发展质量和效益。第一次是1978年的改革开放,以邓小平为核心的中共第二代领导集体抓住反思“文化大革命”的历史契机,将中国引进改革开放的历史新时期。第二次是1992年邓小平南方谈话和中共十四大,提出了社会主义市场经济,加快了改革开放和发展步伐。第三次是2012年中共十八大以来,以习近平为核心的党中央提出“四个全面”战略布局,在经济新常态下推进改革和发展。历史一再证明:每当经济和社会发展遇到阻碍和困难时,都是通过深化改革,实现制度创新来创造条件、促进发展的。同样地,转变发展方式、提高发展质量也要靠改革。

2.科技创新是经济可持续发展的根本

改革开放以来,对外开放和对内搞活大大加快了中国工业化和技术进步的步伐,中国的产业结构不仅表现在大量人口从第一产业转向第二、三产业,还表现在第二产业内部结构的快速升级。正是这种产业结构的双重升级,成就了中国经济30多年的高速增长。1977年以后的技术引进和吸引外资,特别是1992年邓小平南方谈话和中共十四大以后,中国通过扩大对外开放,更大规模地引进外资和技术,提高了产业的技术水平。2001年加入WTO后,科技创新机制由政策性开放转向制度性开放,开放过程中技术创新所获得的“外溢”效应和贸易诱发的“干中学”效果,促使产业升级和经济发展质量不断提高。2012年以来,科技创新成为促进产业结构升级和发展方式转变的根本动力。在今天,当供给侧结构性改革成为经济发展的关键举措时,如何落实“大众创业、万众创新”,将成为中国实现国民经济中高速增长、绿色发展、可持续发展的根本保证。

3.完善市场机制、更好发挥政府作用是发展方式转变的关键

1949年以后,中国作为一个人口多、底子薄的发展中大国,始终存在如何对待政府与市场关系的问题。1978年以前,由于面临突破“贫困陷阱”、国家安全等困境,中国的工业化和经济发展,基本上是在高度集中的计划经济体制下进行。这种单一公有制和计划经济体制,虽然强化了政府政治动员和资源配置的能力,保证了高积累、低消费下的快速优先发展重工业,但是由于取消市场调节和私人投资,也抑制了人民群众的积极性和经济活力,导致了经济发展质量低下和结构失衡。改革开放30多年来,中国通过诱致性制度变迁,对市场机制在国民经济运行中作用的认识由“补充”到“共同”,再到“基础性”,直至“决定性”,最终建立起社会主义市场经济体制。这是中国30多年来经济发展奇迹的制度原因。

但是正如全世界都没有完全解决市场经济下政府与市场关系问题,即如何避免“市场失灵”和“政府失灵”,中国在未来发展中仍需进一步处理好政府与市场的关系,既要在发挥市场决定性作用的同时,规制、监管好市场;又要在更好地发挥政府作用的目标下,发挥政府代表人民的公平正义和“集中力量办大事”的同时,防止政府职能的越位、错位和缺位。该方面的改革在中共十八大以来呈现出加速的趋势①武力:《1949—2002年中国政府经济职能演变述评》,《中国经济史研究》2003年第4期。。改革开放的历史证明:中国经济发展的成就是靠政府与市场“双轮驱动”实现的,随着经济发展、市场深化以及中国越来越深地融入世界经济,经济形势越来越复杂,资本的“马太效应”越来越明显,资源和环境约束越来越紧迫。这些都需要政府发挥更大作用,例如在规范市场、稳定经济、调节分配、扩大就业、提供公共服务等方面。

(本文作者 郭旭红,中国社会科学院当代中国研究所博士后;武力,中国社会科学院当代中国研究所研究员 北京 100009)

(责任编辑 左 滕)

* 本文是国家社会科学基金中宣部重大委托项目“改革开放历史经验研究”(2015MZD009)的阶段性成果。