黔东南州凯里油茶炭疽病调查初探

2017-07-31周德才常青馨

周德才+常青馨

摘要:通过实地调查了凯里油茶炭疽病成因和分布情况,依据调查数据分析得出了油茶炭疽病的发病规律,经实践证明,可用于指导油茶的培育和栽种。

关键词:油茶炭疽病;发病规律;病情指数

中图分类号:S763.7

文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2017)13-0183-02

1 引言

随着黔东南州大健康产业的推进,油茶作为主要发展产业之一,其种植面积将不断增大。油茶炭疽病的危害,使油茶產量和质量受到严重影响,影响茶农经济收益。为弄清黔东南油茶炭疽病的危害状况及分布情况,对凯里附近的油茶林进行调查,为今后油茶种植地的坡位、坡向选择和防治工作提供一定理论参考。

2 地理环境和调查方法

2.1 地理环境

凯里市位于贵州省东南部、黔东南苗族侗族州西北部。东接台江、雷山两县,南抵麻江、丹寨两县,西部福泉县,北界黄平县。地理位置在东经107°40′58″~108°12′9″、北经26°24′13″~26°48′11″之间。东西最长跨度51 km×76 km,南北最长度44.3 km。最高山峰够末也海拨1447 m,最低〔清水江流出境处〕海拨532 m,平均海拨850 m,属中山、低山地貌区。凯里市属中亚热带温和湿润气候区,年平均气温为13.6~16.2 ℃,最热月为7月,平均气温为23.2~25.8 ℃,最冷月为1月,平均气温为2.6~5.2 ℃。境内气候温和,四季分明,雨量充沛,年平均降雨量为1240.1 mm。

2.2 调查方法

(1)调查时间和记录方法:于2015年1~12月进行调查,每月对病害的症状和发生发展进行观察记录。

(2)发病百分率调查:根据油茶林分布和海报高度和林分组成,在坡的上、中、下分别设置标准样地(标准的50 m×50 m),GPS定位每一个样地的海报高度,每个海拔高度设 3个重复。样地内对炭疽进行每木调查,统计发病百分率。

(3)叶部病情指数调查:每块样地以大五点取样的方法取样,每个点各取2株,共取样10株,每株分别从东南西北4个方向各取100片叶片进行调查。进行发病率统计,根据叶部病害分级标准进行分级,计算出各个样地的病情指数,然后计算不同海拔高度病情指数的平均值[1]。

2.3 数据统计

采用用 Word进行数据统计和分析。

3 结果分析

3.1 不同林分油茶炭疽病发病情况

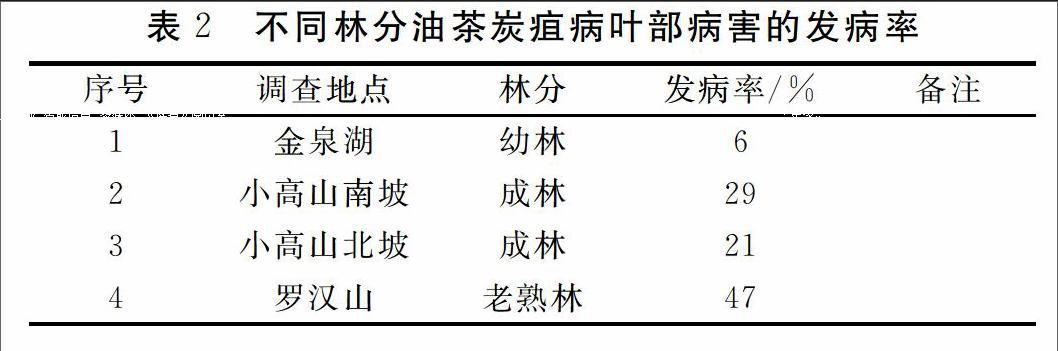

根据调查数据,发病率成林高于幼林,老熟林高于成林,数据如表1所示。

3.2 不同海拔高度油茶炭疽病发病情况

油茶炭疽病发病率随着海拔高度的不断上升而逐渐增大,山脚发病率低,这与山脚土层较厚,肥率好,茶树长势旺盛有关,山顶土层较薄,土壤贫瘠,茶树长势差,抗病弱,病害发生严重,数据如表2所示。

3.3 不同海拔高度叶片感病病情指数不同

病情指数越大,病情越高,指数越小,病情越轻;发病严重时为100,无病时指数为0,其计算式为:

病情指数=总和(各级病株数×该级代表数值)调查总株数×最高一级代表数值×100%

根据中华人民共和国林业部(80)林护字第1号文件的规定,可将本次抽样调查地的油茶炭疽病的病情指数整理分类,如表3所示。

从表3可知,山顶病情指数最大,表示感病最重,山脚病情指数最小,表示感病较轻。因此,在选择油茶种植地时,应该以山脚为主。

3.4 油茶炭疽病的症状

(1)果实受害典型病斑为黑褐色或棕褐色圆斑。初期果面上山现红褐色小点,后扩大,变为褐色至黑褐色,在果径迅速生长后期发生的部分病斑,有时颜色稍浅,是黄褐至浅褐色,其上轮生小黑点,为病菌的分生孢子盘。雨后,露水浸润和湿度大时,产生粉红色颗粒状、粘质的分生孢子堆。1个果子可有1~10个病斑,病斑扩展后可联合。病果有时沿病斑中部开裂。未成熟种子病斑褐色或黑褐色;成熟种子病斑为褪色斑,种仁病斑黑褐色。

(2)斑为梭形,下陷的溃疡斑。大枝和树干上为轮状大型病斑,由外向内逐层下陷,木质部灰黑色。叶芽和花芽受害病斑多在叶尖,叶缘,半圆形或不规则形,黑褐色或黄褐色,常有不规则轮状细皱纹,边缘紫红色。老叶病斑下陷,褐色有时黑褐色,亦常有不规则,较稀轮纹,病斑边缘有紫红色或淡黄褪色环,后期病斑中央灰白色,上有轮生小黑色,每一轮纹在叶背呈褐色隆起。花芽上病斑可深入子房柄。花瓣基部病斑为黑褐色,半圆形。春季嫩梢上病斑多在基部,呈舌状或椭圆形,褐色至黑褐色。随之病梢弯曲,落叶。夏、秋季以树基、树干,大枝上不定芽发梢的病斑占多数,症状同上,部位以中部居多。在2~3年生枝条上发生病变。

3.5 油茶炭疽病的发生发展

3.5.1 发病规律

病菌以菌丝或分生孢子在病叶、病芽、病蕾、枯花、病果、果柄或病枝上越冬。第2年春,当温度上升到15~19 ℃,持续10 d时,分生孢子借风雨飞溅或昆虫传播,从伤口和自然孔口侵入,潜育期5~17 d。一般每年4月初开始发病,5月中旬至6月病菌侵染果实[2]。

3.5.2 危害顺序

一年中,先危害嫩梢、嫩叶,后果实,其次危害花芽、叶芽,直至初冬的花。由病蕾发育成的花,幼果和枝端的病蕾痕继续发病,形成一个年周期的侵染链,经冬季休眠后连接到翌年春天。

3.5.3 油茶炭疽病发生条件

病害发生和蔓延与温、湿度有关。菌丝在10 ℃时开始生长,38 ℃停止,最适温度为28 ℃。当旬平均温度达到20 ℃,相对湿度达86%时,开始发病,气温在25~30 ℃,相对湿度88%时,出现发病高峰。春雨早,发病早;春雨多,发病重。夏秋间降雨次数和持续时间与病害扩展蔓延及严重程度密切相关,雨日长,雨量大的年份,病害严重。

4 结果分析

油茶炭疽病叶部病害的发病率,一般来说,随着海拔高度上升发病率逐渐增加,阳坡高于阴坡,林缘高于林内,成林高于幼林,老熟林高于成林,山顶叶片感病指数大于山脚。需要特别注意的是,管理粗放,也会加重病情。

5 防治措施

(1)油茶炭疽病清除病源。冬春季节,结合油茶林的垦复和修剪,清除病枝、病叶、枯梢、病蕾及病果。对于林内的老病株,也应挖除补植,以免病菌扩散蔓延。此外,在果病初期,及时摘除病果,可减少病菌的重复侵染。

(2)油茶炭疽病药剂防治。春梢长出后,喷洒1%波尔多液或50%可湿性托布津500~800倍液,以防止初次侵染。6~9月,特别是果病盛发期,每半月喷洒1%波尔多液或50%可湿性多菌灵500倍液,连续3~4次。

(3)油茶炭疽病选育抗病品种。选育抗病良种是防治油茶炭疽病的根本措施。

6 结论

油茶炭疽病是一种非常顽固的病害,想在短期内消灭是不现实的,需要将重点放在预防上面。根据各个油茶林的发病情况划分病区,并视其轻重缓急分别对待,采取重点防治和一般防治相结合,以林业技术措施防治病为主,配合其他方法,这样才能得到最佳的防治效果。

参考文献:

[1]刘德波,宋盛英,吴朝斌,等.黔东南州油茶主要病虫害种类调查[J].农技服务,2014(8):94~95.

[2]张兴国.黔东南地区油茶种植探讨[J].现代园艺,2013(4):44~45.

[3]罗汉东,牛德奎.油茶种植与管理初探[J].绿色科技,2016(5):62.

[4]方友德油茶栽培管理技术[J].绿色科技,2016(17):86~87.