外翻肠囊法研究肝豆汤醇提物主要成分的肠吸收特征

2017-07-31刘艺程梅梅董健健周安

刘艺+程梅梅+董健健+周安

[摘要] 为了探究复方肝豆汤醇提物中主要化学成分的肠吸收特性,该文采用大鼠外翻肠囊模型,选择肝豆汤醇提物中盐酸小檗碱、槲皮素、山柰素、大黄酸、大黄酚、芦荟大黄素6种主要成分作为考察对象,评价各成分在不同肠段的吸收特征。结果表明,肝豆汤醇提物中6种成分均可进入肠囊,在高、中、低3种不同质量浓度的肝豆汤醇提物中,盐酸小檗碱、槲皮素、山柰素3种成分在不同肠段的吸收均为线性吸收,符合零级吸收速率,且在空肠与回肠中吸收速率常数Ka随着剂量增加均增加(P<0.05),符合被动吸收;而大黄酸在空肠和回肠中的Ka随着剂量增加并无显著性差异,符合主动转运。大黄酚和芦荟大黄素2种成分在肠段中吸收均较差。提示肠囊对肝豆汤醇提物中药物成分吸收具有选择性,各成分在肠囊中的吸收特征并不完全相同。

[关键词] 肝豆汤醇提物;多组分;外翻肠囊法;吸收速率常数

[Abstract] To study the intestinal absorptive characteristics of the ethanol extracts from Gandou decoction(GDD), everted intestinal sac models were used. The six representative ingredients (berberine hydrochloride, quercetin, kaempferide, rhein, chrysophanol, and aloe emodin) of GDD, were selected as the experimental targets to investigate the absorptive characteristics of various ingredients in different intestinal sections. The results showed that all six ingredients from GDD were detected in the intestinal sac, three active ingredients (berberine hydrochloride, quercetin, kaempferide) in high, medium and low doses had linear absorption properties in the small intestine segment, consistent with zero-order absorption rate;in addition, the absorption rate constant (Ka) of three components in jejunum and ileum were increased with the increase of the concentration of GDD (P<0.05), consistent with passive absorption. However, the Ka of rhein in jejunum and ileum showed little difference with the increase of dosage, suggesting a possibility of active transport mechanism. Chrysophanol and aloe-emodin were poorly absorbed in the two segments, which had not been detected in the previous time. The results suggested that the components of GDD were selectively absorbed in the intestinal sac, and the absorption characteristic of the ingredients were not exactly similar.

[Key words] ethanol extracts of Gandou decoction;multi-component;everted intestinal sac; Ka

肝豆湯用于治疗肝豆状核变性(hepatolenticular degeneration, HLD)已有40年历史,具有清热解毒,利尿通淋,活血化瘀的功效,临床疗效确切[1-2],2008年被《肝豆状核变性诊断与治疗指南》推荐为常规治疗HLD基本方[3-4]。前期研究表明,肝豆汤含药血清具有显著的细胞内排铜作用,能够通过多靶点、多途径调控铜代谢通路达到细胞内排铜效果[5]。

肝豆汤由大黄、黄连、姜黄、金钱草、泽泻、三七6味药组方而成,成分复杂,药效物质基础尚不明确,限制了其质量控制及开发应用。通常认为中药及其复方口服给药后只有经胃肠吸收入血,通过血液循环才能够发挥药效作用。为了明确肝豆方中主要成分的肠吸收特性,本研究选取肝豆汤中具有代表性的蒽醌、黄酮和生物碱3类成分为考察对象,建立方中盐酸小檗碱、槲皮素、山柰素、大黄酸、大黄酚和芦荟大黄素6种成分的超高效液相色谱(UPLC)检测方法,通过外翻肠囊模型研究肝豆汤醇提物中6种化学成分的肠吸收特征,为肝豆汤药效物质基础的研究奠定基础。

1 材料

1.1 仪器

Agelent 1290超高效液相色谱仪(美国安捷伦公司);电热恒温水浴箱(上海跃进医疗器械厂);混合气瓶:95% O2,5% CO2(合肥公益化工产品有限责任公司);麦氏浴槽;CP225D型1/10万电子天平(德国Sartorius公司);Eppendorf AG 5401高速冷冻离心机(德国Eppendorf公司);KQ-100E型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)。

1.2 动物

健康Sprague-Dawley(SD)雄性大鼠,SPF级,体重(230±20)g,由安徽省实验动物中心提供,生产许可证号2011(皖)-002。

1.3 药物与试剂

大黄、黄连、姜黄、泽泻、金钱草、三七等6味药材购于安徽合肥市同仁堂大药房,经安徽中医药大学科研实验中心刘先华老师鉴定;氯化钠(NaCl,批号20140806)、氯化钾(KCl,批号20150111)、碳酸氢钠(NaHCO3,批号20140901)、磷酸二氢钠(NaH2PO4,批号20140406)、氯化镁(MgCl2,批号20140222)、氯化钙(CaCl2,批号20140301)、无水葡萄糖(批号20140504)均购自国药集团化学试剂有限公司;盐酸小檗碱(批号110713-201212)、槲皮素(批号100081-200406)购于中国食品药品检定研究院;山柰素(批号150122)、大黄酸(批号150904)、大黄酚(批号151028)、芦荟大黄素(批号150730)购于北京北纳创联生物技术研究所。

乙腈(色谱纯,TIEDA公司),甲醇(色谱纯,国药集团化学试剂有限公司),蒸馏水(本中心自制),甲酸(天津市光复精细化工研究所,批号20130625)。

2 方法与结果

2.1 Tyrode缓冲液的配制的配制

按文献[6]方法,精密称取NaCl 8.0 g,KCl 0.28 g,MgCl2 0.1 g,NaHCO3 1.0 g,NaH2PO4 0.05 g溶于500 mL蒸餾水中,密闭冷藏;另称取0.2 g CaCl2溶于500 mL蒸馏水中密闭冷藏;使用前将2种溶液混合后加入无水葡萄糖1.0 g,并用玻璃棒搅拌均匀,即得 Tyrode 缓冲液。

2.2 肝豆汤醇提物的制备

按处方比例取6味药适量,加入8倍量50%乙醇回流提取3次,每次1 h,滤过合并滤液,浓缩,即得肝豆汤醇提物样品。临用前用 Tyrode 缓冲液稀释成相当于生药材质量浓度分别为116,58,29 g·L-1的肝豆汤醇提物溶液。

2.3 混合对照品储备液的配制

精密称取适量盐酸小檗碱、槲皮素、山柰素、大黄酸、大黄酚和芦荟大黄素对照品于5 mL量瓶中,加甲醇定容至刻度。精密移取各对照品溶液适量,用甲醇配制成混合对照品储备液(含盐酸小檗碱91.0 mg·L-1,槲皮素75.1 mg·L-1,山柰素34.7 mg·L-1,大黄酸18.5 mg·L-1,芦荟大黄素12.5 mg·L-1,大黄酚6.56 mg·L-1),备用。

2.4 色谱方法

色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18(2.1 mm×50 mm,1.8 μm);以水(含0.05%甲酸)为流动相A,乙腈(含0.05%甲酸)为流动相B,梯度洗脱0~4 min,10%~20%B;4~10 min,20%~30%B;10~15 min,30%~40%B;15~18 min,40%~50%B;18~23 min,50%~75%B;23~25 min,75%~85%B;25~27 min,85%~100%B。流速0.4 mL·min-1;柱温30 ℃;检测波长260 nm;进样体积5 μL。

2.5 方法学考察

2.5.1 专属性试验 比较空白肠液、混合对照品溶液加空白肠液、肝豆汤醇提物及肝豆方肠外翻样品(质量浓度为58 g·L-1,给药120 min)色谱图,在2.4项色谱条件下检测,6种成分完全分离且各峰峰形良好,空白肠液及供试品溶液中其他成分对分析检测并无干扰,说明该方法专属性较好,见图1。

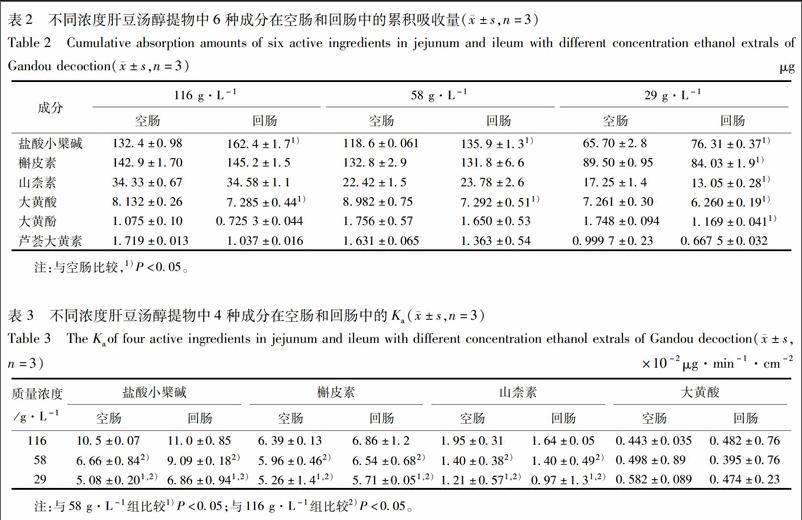

2.5.2 线性关系考察 取已配制的混合对照品储备液适量,加甲醇稀释2,5,10,20,40,80倍,得到系列质量浓度的混合对照品溶液。分别取200 μL,加入空白肠液200 μL,甲醇200 μL,涡旋混匀,以12 000 r·min-1离心15 min,取上清液5 μL进样分析。以峰面积(Y)对质量浓度(X,mg·L-1)进行线性回归,得到标准曲线回归方程及相关系数r,见表1。

2.5.3 精密度试验 按照2.4项色谱条件,取同1个混合对照品溶液,在同1 d内连续测定6次,考察日内精密度、盐酸小檗碱、槲皮素、山柰素、大黄酸、大黄酚、芦荟大黄素峰面积RSD分别为0.025%,0.090%,0.29%,0.29%,0.074%,0.24%;每天测定1次,连续测定6 d,考察日间精密度,得到各成分峰面积的RSD分别为0.047%,0.071%,0.25%,0.27%,0.11%,1.1%,表明仪器精密度良好。

2.5.4 稳定性试验 取同一个肝豆汤肠外翻供试品溶液,在0,2,4,6,8,12,24 h进样分析,测定其峰面积。计算各成分峰面积RSD均小于2.5%,表明肝豆汤肠外翻供试品溶液在24 h内稳定。

2.5.5 回收率试验 分别取200 μL高、中、低不同浓度混合对照品各3份,再加入空白肠液200 μL,甲醇200 μL,涡旋混匀离心取上清液进行测定,得到峰面积AT;另取3个浓度对照品200 μL各3份,加入400 μL甲醇溶液,直接测定,得到峰面积AS,计算提取回收率r=AT/AS×100%,提取回收率在90.3%~95.6%,RSD在1.9%~3.0%,符合生物样品分析要求。

2.6 大鼠肠外翻吸收实验

2.6.1 大鼠外翻肠囊模型实验 SD大鼠,在实验前12 h禁食,自由饮水。脱颈处死大鼠后,沿腹中线剪开,小心将大鼠肠管与肠系膜剥离,快速取空肠、回肠各10 cm,放入0 ℃ Tyrode缓冲液中冲洗,将肠内容物冲净为止。将肠管一端结扎于自制圆管,小心翻转并将肠末端结扎成囊状,向肠管中注射2 mL Tyrode缓冲液,作为受药体系,将其置于已有缓冲液的麦氏浴槽中,实验过程中保持37 ℃恒温,并向浴槽中通入95%氧气和5%二氧化碳。平衡5 min后将体系放入装有20 mL肝豆汤醇提物溶液的麦氏浴槽中,分别在15,30,45,60,90,120 min时从肠囊内取样200 μL,同时补足200 μL的空白Tyrode 缓冲液。实验结束后,剪开肠管,自然平摊于滤纸上测量长度和宽度,记录吸收表面积A[7]。

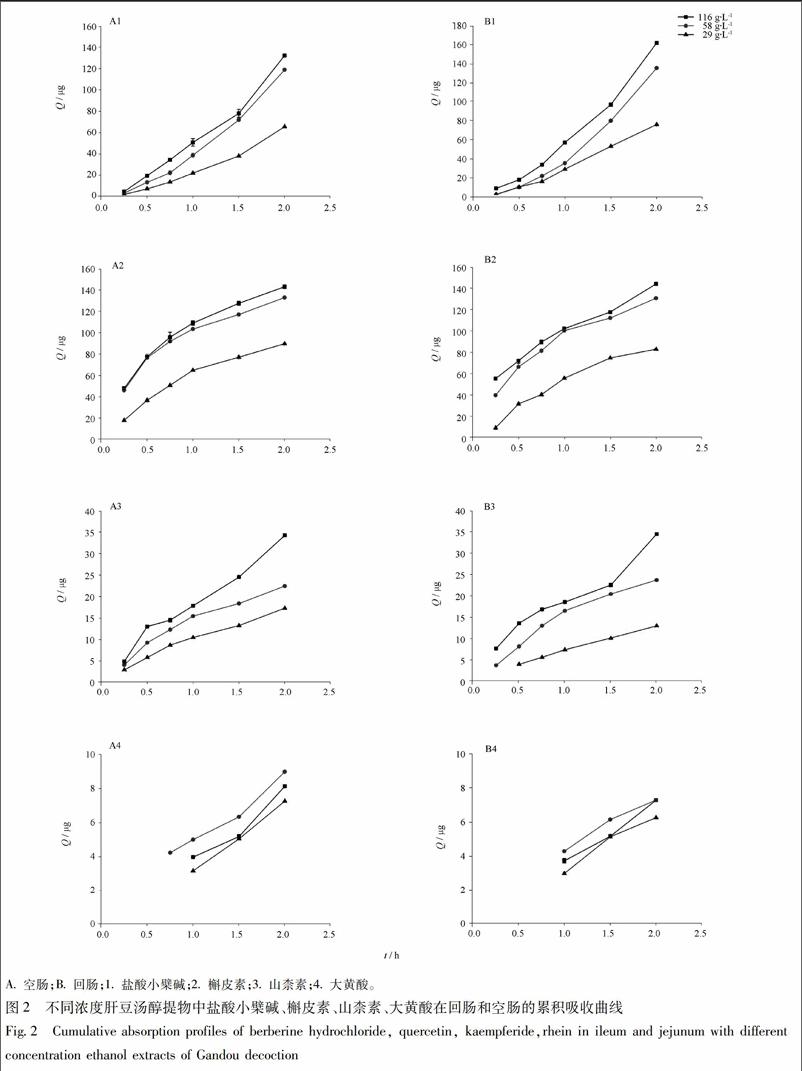

2.6.2 肠外翻供试品溶液制备 按2.6.1项方法进行实验,制备各时间点不同肠段的样品。取200 μL肠外翻样品,定量加入甲醇400 μL,涡旋混匀,离心取上清液,即得肝豆汤肠外翻供试品溶液。按2.4项色谱条件进行分析,计算各肠段中各成分的累积吸收量(μg),绘制Q累积吸收量-t曲线,计算吸收速率常数(Ka)[8-9]。

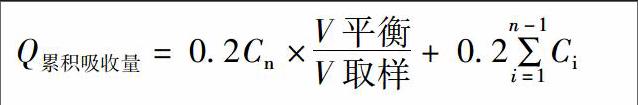

2.6.3 计算方法 根据以下公式计算药物累积吸收量Q[10]。

Q累积吸收量= 0.2Cn×V平衡V取样+ 0.2∑n-1i=1Ci

Q为药物各时间点的累积吸收量(μg),Cn为各时间点检测到的质量浓度(mg·L-1)。以药物的累积吸收量对时间作相关回归分析,斜率(K)除以吸收表面积(A),即为吸收速率常数(Ka,μg·min-1·cm-2),公式为Ka=K/A。

数据以±s表示,采用SPSS 17.0进行数据分析,各组间数据通过单因素方差分析(One-Way analysis of variance,ANOVA)进行比较,P<0.05则具有统计学意义。

2.7 肠外翻样品测定及结果

2.7.1 不同浓度肝豆汤醇提物中各成分在空肠和回肠中累积吸收量的比较 在不同浓度的肝豆汤醇提物中6种成分均可吸收进入肠囊,大黄酚和芦荟大黄素含量较低,90 min后才被检测到;大黄酸最早在空肠45 min时检测到;山柰素除在低浓度中15 min时回肠段未检测到,其他时间点均可检测到;盐酸小檗碱和槲皮素2种成分在2个肠段各个时间点均可检测到。将累积吸收量(Q)-时间(t)作图,做线性回归分析,相关系数r均达到0.99以上,说明各成分在不同浓度不同肠段中符合零级吸收速率,见图2。在3个浓度下,盐酸小檗碱在回肠中吸收量均大于空肠,大黄酸空肠吸收量大于回肠,且差异显著。槲皮素与山柰素在高、中浓度下,回肠与空肠累积吸收量并无显著性差异;但在低浓度中,空肠累积吸收量却高于回肠,并具有显著性差异,见表2。

2.7.2 不同浓度肝豆汤醇提物中各成分在空肠和回肠中Ka的比较 按2.6.3项计算低、中、高3个浓度中肝豆方各成分的吸收速率常数(Ka),见表3。结果表明盐酸小檗碱,槲皮素,山柰素这3个成分均具有浓度依赖性,即Ka均随着浓度的增大而增大,说明这3个成分的吸收方式为被动扩散。而大黄酸最早在回肠45 min时检测到,且Ka随浓度的变化无明显变化,说明大黄酸可能是主动吸收。其中大黄酚及芦荟大黄素在90 min后才被检测到,无法计算其Ka。

3 讨论

3.1 肝豆汤醇提物中指标成分的选取及吸收情况

复方肝豆汤中君药为大黄,其主要活性成分为游离蒽醌类成分,臣药黄连和金钱草中主要活性成分别为生物碱类和黄酮类成分,因此在考察肠吸收特征时选取盐酸小檗碱、槲皮素、山柰素、大黄酸、大黄酚和芦荟大黄素6种具有代表性成分。可能由于肝豆汤醇提物中大黄蒽醌类成分含量相对较少,吸收能力较差,肠吸收液中蒽醌类成分含量较低[11],在前几个时间点采用UPLC未能检测到,这为后期体内探究入血成分做出提示,90 min后做为取血点可能较为合适。通过体外的吸收的实验结果可推测入血成分,为进一步阐明肝豆汤可被吸收入血的主要活性物质奠定基础。

3.2 肝豆汤醇提物中各成分的肠吸收特征

实验结果表明,槲皮素、山柰素2种黄酮类化合物在空肠和回肠段的Ka随着肝豆汤剂量增大而增大且具有显著性差异,符合被动吸收,但在2个肠段吸收量并没有显著性差异。大黄酸在空肠和回肠中随着浓度的增大Ka并无明显差异,可能符合主动转运,但在中浓度空肠吸收早于回肠,且吸收量比回肠大,具有显著性差异,提示空肠可能是大黄酸主要的吸收腸段。盐酸小檗碱在空肠与回肠中Ka随着剂量增大而增大,差异显著,符合被动吸收,在回肠中的吸收量高于空肠具有显著性差异。但是有文献[12]报道在扶正消症方中的小檗碱在小肠的吸收方式不仅有被动扩散还有主动转运,在回肠中的吸收量虽然略高于空肠,但并没有显著性差异,且在黄连-大黄药对中小檗碱肠吸收特征报道[11]为被动扩散,空肠的吸收明显优于其他肠段,与本研究结论均存在着一定差异。肝豆汤中盐酸小檗碱的吸收规律与其他复方和黄连提取物中小檗碱的吸收规律不一致,提示着复方中的其他药味对于盐酸小檗碱的吸收影响显著。中药复方并不仅仅是各单味药的简单组合,药物之间的相互作用、转化,对药效的变化产生重要的影响,不同复方中所含相同化合物的肠吸收特征并不一定完全相同。

[参考文献]

[1] 薛本春,杨任民,胡纪源,等. 肝豆汤Ⅳ号联合短期驱铜治疗对肝豆状核变性患者肝纤维化血清学指标的影响[J]. 中国中西医结合杂志,2007,27(9):785.

[2] 张杰,胡纪源,马心锋,等. 肝豆汤合驱铜疗法对肝豆状核变性患者生活质量影响的前瞻性研究[J]. 安徽中医药大学学报,2015,34(1):14.

[3] 梁秀龄,杨任民,吴志英,等. 肝豆状核变性诊断与治疗指南[C].长春: 第十一届全国神经病学学术会议, 2008.

[4] Roberts E A, Schilsky M L. Diagnosis and treatment of Wilson disease:an update[J]. Hepatology, 2008, 47(6):2089.

[5] 董健健,韩咏竹,程楠. 肝豆汤对Wilson病模型TX小鼠肝细胞内铜代谢通路的分子调控机制[J]. 中国实验方剂学杂志,2016,22(24):128.

[6] 朱晶晶,王智民,龚慕辛,等. 基于肠吸收的质量评价指标选择的方法和原则[J]. 中国中药杂志,2011,35(6):659.

[7] Rui H,Xu Y,Peng J, et al. The effects of 18β-glycyrrhetinic acid and glycyrrhizin on intestinal absorption of paeoniflorin using the everted rat gut sac model[J]. J Nat Med, 2017,71(1):198.

[8] 时军,翟李翔,许维桐. 白芷提取物对绿原酸肠吸收的影响[J]. 中成药,2016,38(11):2355.

[9] 刘跃,唐丽,曹旭,等. 荭草提取物的肠外翻吸收研究[J]. 中国中药杂志,2014,39(11):2121.

[10] 赵洁,徐雪林,易红,等. 外翻肠囊法研究丹参水提物在大鼠肠内的吸收[J]. 中国中药杂志,2015,40(15):3088.

[11] 陈凯,王月亮,陈彦,等. 外翻肠囊法评价黄连-大黄药对不同提取工艺中生物碱的肠吸收特性[J]. 中国中药杂志,2015,40(24):4853.

[12] 谢小珂,闫利华,朱晶晶,等. 外翻肠囊法研究扶正消症方中黄连碱类在大鼠肠内的吸收[J]. 中国中药杂志,2016,41(11):2144.

[责任编辑 张燕]