黔西北不同利用类型土壤全磷及有效磷的分布与残留

2017-07-31薛晓辉熊劲松汪炎林

薛晓辉,熊劲松,汪炎林

(贵州工程应用技术学院生态工程学院,贵州毕节551700)

黔西北不同利用类型土壤全磷及有效磷的分布与残留

薛晓辉,熊劲松,汪炎林

(贵州工程应用技术学院生态工程学院,贵州毕节551700)

在黔西北关门山小流域选取5种主要的土地利用类型,研究不同土地利用类型下土壤全磷及有效磷的分布与残留特征,以期为当地生态环境保护和科学施磷提供一定的理论依据。结果表明,灌木林地坡面表层土壤全磷含量总体高于乔木林地,有效磷含量无明显分布规律。在坡顶、坡中和坡脚3个位置,乔木林地和灌木林地土壤剖面全磷和有效磷含量总体均随着土层深度的增加而减小,以表层最高,坡中和坡脚处0~60 cm土层全磷含量高于坡顶;乔木林地坡中和坡顶处土壤剖面全磷分别在80~100 cm和60~80 cm土层附近出现累积现象,但坡脚没有。5种利用类型土壤剖面全磷和有效磷含量均以表层最高,随着土层深度增加总体呈降低趋势,果园土壤剖面全磷含量远高于其他土地利用类型;表层土壤有效磷含量以玉米地最高,乔木林地最低。在0~80 cm土层中,乔木林全磷残留量最低,仅为1 783.7 kg/hm2,果园全磷残留量最高,达3 416.0 kg/hm2,显著高于其他土地利用类型;有效磷残留量以灌木林地最低,撂荒地最高,但不同土地利用类型间差异不显著。

土地利用类型;全磷;有效磷;分布;残留量;黔西北

磷素作为植物必需的营养元素,其在土壤中的含量和有效性直接影响农业生产,也关系到水体的健康[1]。土地利用是人类在土地上的各种活动的综合反映,是影响土壤磷含量及分布的重要因子。20世纪80年代,贵州土壤全磷含量平均为0.68 g/kg,速效磷含量为8.8 mg/kg[2]。施用磷肥是人为影响土壤磷素含量的重要方式,随着人们对磷肥的重视和施磷量的增加,农田土壤全磷和有效磷含量明显提高[3],甚至在土壤深层出现了累积[4]。很多研究发现,农田土壤全磷含量均高于林地[5-8]。但是,也有研究发现,林地土壤全磷和有效磷含量高于农田[9-11]。周传艳等[12]在贵州省普定县的研究表明,林地土壤全磷含量高于耕地,但是耕地土壤有效磷含量高于荒地和林地。可见虽然类似研究不少,但是结论不尽相同。为此,在贵州省毕节市关门山小流域选取乔木林地、灌木林地、撂荒地、玉米地和果园5种土地利用类型,研究土壤全磷和有效磷的空间分布特征及残留情况,以期为当地生态环境保护和科学施磷提供一定的理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

关门山小流域位于贵州省毕节市城郊,属于亚热带湿润气候,海拔为1 600~1 790 m,年均气温为13.2℃,无霜期为260 d,年日照时间为1 377 h,日照率为31%,年降雨量为848.6~1 394.4 mm。流域内土层较薄,特别是坡地上,土壤主要为黄壤和部分紫色土,主要种植玉米和果树。

1.2 样品的采集与处理

2013年7月在关门山小流域选取乔木林地、灌木林地、玉米地、果园和撂荒地5种主要土地利用类型样地(表1),每种类型重复3次。乔木林和灌木林分布在自然山坡上(乔木林地平均坡度为37°,灌木林地平均坡度为43°),采样方法是从坡顶沿坡向每隔10 m取一个0~20 cm土样,直至坡脚;并且在坡顶、坡中、坡脚3个位置采集土壤剖面样品,每20 cm深取一个土样,直至母岩层。因玉米地、果园和撂荒地分布在坡地梯田上,故以“五点法”采集0~20 cm土样,土壤剖面样品则是每20 cm深采集一个土样,直至母岩层。采集土样时同时测定表土容重,土样取回后挑去肉眼可见的根系,风干过筛待测。

1.3 测定项目及方法

采用HClO4-H2SO4消煮—钼锑抗比色法测定土壤全磷含量,采用盐酸-硫酸溶液浸提法测定土壤有效磷含量,采用环刀法测定土壤容重,并计算某土层全磷和有效磷残留量,计算公式为N=H×C× B/10。式中,N为全磷(或有效磷)残留量;H为土层厚度;C为该土层的全磷(或有效磷)含量;B为土壤容重,0~20 cm土层以实测值计算,20 cm土层以下按1.2 g/cm3估算。

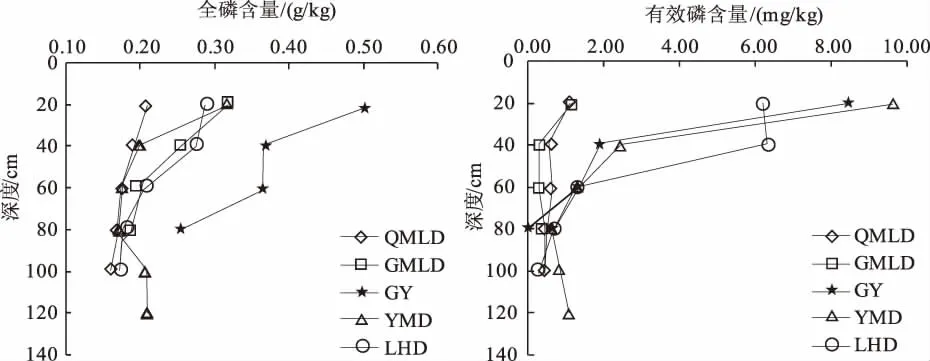

表1 样地基本信息

1.4 数据处理

试验数据采用Excel 2007和DPS 7.55进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 不同林地土壤全磷和有效磷的分布情况

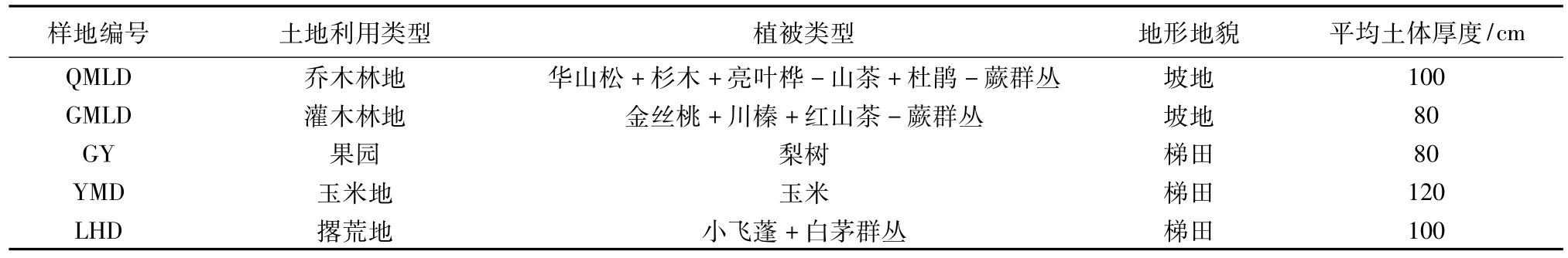

2.1.1 坡面表层土壤全磷和有效磷分布由图1可知,乔木林地坡面表层土壤全磷含量介于0.16~0.26 g/kg,平均为0.20 g/kg,从坡顶开始,随着坡长的增加,土壤全磷含量逐渐增加,40 m以后土壤全磷含量总体下降,100 m至坡脚处土壤全磷含量再度升高。灌木林地土壤全磷含量总体高于乔木林地,在坡顶处土壤全磷含量为0.25 g/kg,从坡顶开始,随着坡长的增加,土壤全磷含量总体呈升高趋势,60 m处最高,达0.46 g/kg,整个坡面土壤全磷含量平均为0.35 g/kg。

由图1可以看出,乔木林地坡面表层土壤有效磷含量最低为0.60 mg/kg,最高可达1.85 mg/kg,平均为1.35 mg/kg。灌木林地坡面表层土壤有效磷含量平均为1.55 mg/kg,最低为0.67 mg/kg,最高可达2.69 mg/kg。土壤有效磷含量可能受水分、小地形等环境因素的影响,其在坡面的分布无明显规律。

图1 乔木林地和灌木林地坡面表层土壤全磷和有效磷分布情况

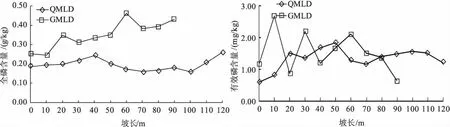

2.1.2 不同坡位土壤剖面全磷和有效磷分布由图2可知,在乔木林地坡顶、坡中和坡脚3个位置,全磷均在土壤表层富集,并且随着土层深度的增加总体呈降低趋势,但坡中和坡顶处土壤全磷在土壤深层有累积现象,坡中在80~100 cm深处累积,坡顶在60~80 cm深处累积。就0~60 cm土层来看,土壤剖面全磷含量表现为坡脚>坡中>坡顶。在灌木林地坡顶、坡中和坡脚3个位置,全磷均在土壤表层富集,并且随着土层深度的增加总体呈降低趋势,在土壤深层未发现全磷累积现象,在0~40 cm土层,土壤剖面全磷含量表现为坡脚>坡中>坡顶。

图2 乔木林地和灌木林地不同坡位土壤剖面全磷分布情况

由图3可知,在乔木林地坡顶、坡中和坡脚3个位置,有效磷在表层富集,坡顶处土壤表层有效磷含量为0.60 mg/kg,随着土层深度增加有效磷含量迅速降低,虽然40~60 cm土层土壤有效磷含量略有升高,但整个剖面有效磷含量均低于1.20 mg/kg;坡中和坡脚处0~20 cm土层土壤有效磷含量分别为1.67 mg/kg和1.15 mg/kg,20 cm以下有效磷含量低于1.00 mg/kg,且随着土层深度增加有效磷含量总体呈降低趋势,40 cm以下有效磷含量变化较小。在灌木林地坡顶、坡中和坡脚3个位置,有效磷在表层富集,坡中0~20 cm土层土壤有效磷含量为1.20 mg/kg,坡顶为1.16 mg/kg,坡脚为1.11 mg/kg;随着土层深度增加有效磷含量迅速降低,20 cm以下有效磷含量均低于0.5 mg/kg。

2.2 不同利用类型土壤全磷和有效磷的分布情况

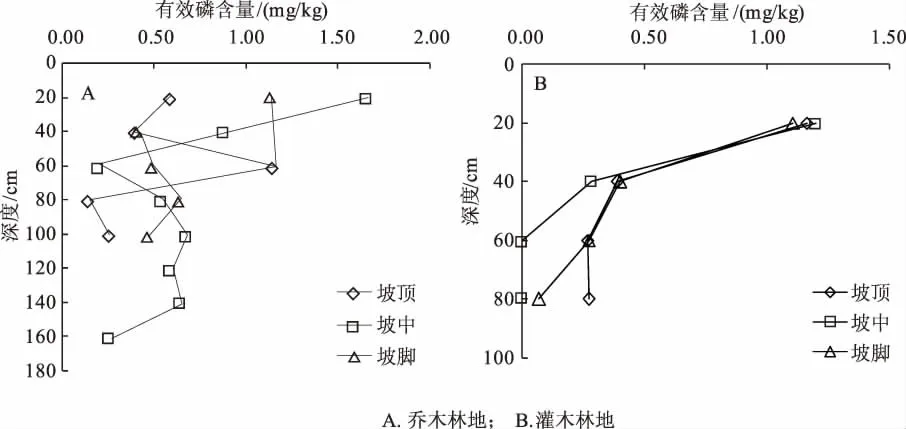

为了便于不同利用类型土壤剖面全磷、有效磷含量的比较,本研究乔木林地、灌木林地土壤剖面全磷、有效磷含量采用3个坡位的平均值。由图4可知,5种不同利用类型土壤全磷总体在土壤表层富集,除玉米地80~120 cm处有累积外,5种不同利用类型土壤全磷含量总体均随土层深度增加呈降低趋势。果园土壤剖面全磷含量远高于其他土地利用类型,介于0.25~0.50 g/kg,平均为0.37 g/kg;乔木林地土壤剖面全磷含量最低,介于0.16~0.21 g/kg,平均为0.18 g/kg;灌木林地、玉米地和撂荒地居二者中间。

图3 乔木林地和灌木林地不同坡位土壤剖面有效磷分布情况

图4 不同土地利用类型下土壤剖面全磷和有效磷分布情况

由图4还可以看出,5种不同利用类型土壤有效磷含量总体以表层最高,玉米地表层土壤有效磷含量最高,为9.65 mg/kg;果园、撂荒地次之,分别为8.47、6.23 mg/kg;灌木林地和乔木林地较低,分别为1.16、1.14 mg/kg。随着土层深度增加,5种不同利用类型土壤有效磷含量均先迅速降低后趋于平缓。

2.3 不同利用类型土壤全磷和有效磷的残留情况

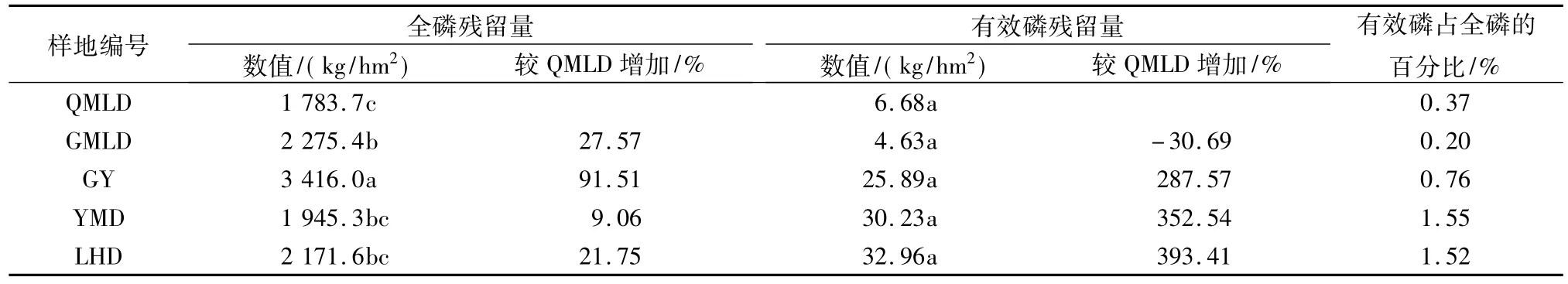

黔西北地区地形破碎、土被薄厚不一,为比较不同土地利用类型下土壤全磷和有效磷残留量,本研究中的土体残留量均指0~80 cm土层的残留量。由表2可知,乔木林土体中全磷残留量最低,仅为1 783.7 kg/hm2;果园土体全磷残留量最高,达3 416.0 kg/hm2,显著高于其他土地利用类型,比乔木林地增加91.51%。与乔木林地相比,玉米地和撂荒地土体全磷残留量分别提高9.06%和21.75%,但差异均不显著;灌木林地土体全磷残留量显著提高27.57%。

表2 不同土地利用类型80 cm厚土体全磷和有效磷残留量

乔木林地土体有效磷残留量为6.68 kg/hm2。与乔木林地相比,果园、玉米地和撂荒地土体有效磷残留量分别提高287.57%、352.54%和393.41%;灌木林地下降30.69%,仅为4.63 kg/hm2,但是几种土地利用类型间差异均不显著。有效磷为植物可以直接利用的磷,5种不同土地利用类型下,80 cm厚土体中有效磷总量占全磷总量的0.20%~1.55%,其中玉米地所占比例最高,灌木林地最低。

3 结论与讨论

贵州省存在大面积的缺磷土壤[13]。本研究结果表明,乔木林地坡面表层土壤全磷含量平均为0.20 g/kg,灌木林地达到0.35 g/kg,灌木林地土壤全磷含量高于乔木林地。从坡面分布来看,乔木林地和灌木林地土壤全磷有向坡脚处富集的趋势,一般坡脚位置的全磷含量比较高。但有效磷在坡面的分布无明显规律,灌木林地有效磷含量平均值高于乔木林地,这可能与火灾[14]或者砍伐有关。在坡顶、坡中和坡脚3个位置,乔木林地和灌木林地土壤表层全磷含量均以坡脚处最高,坡顶处最低。土壤全磷含量总体随着土层深度的增加呈下降趋势,乔木林地坡中和坡顶土壤全磷在80~100 cm和60~80 cm处出现累积现象;乔木林地和灌木林地土壤有效磷含量也以表层最高,随着土层深度的增加土壤有效磷含量总体呈现下降趋势。

依照全国第二次土壤普查标准[15],关门山小流域果园表层土壤全磷小于0.7 g/kg,处于缺乏状态,其他4种土地利用类型均低于0.4 g/kg,已达到极缺乏状态。果园、玉米地、撂荒地的有效磷含量在5~10 mg/kg,处于较缺乏状态,乔木林和灌木林表层土壤有效磷已低于3 mg/kg,处于极缺乏状态。总体上土壤全磷和有效磷是缺乏的,但是与乔木林表层土壤全磷含量相比,果园、玉米地和撂荒地表层土壤全磷含量较高,这主要是由于人为施用肥料引起的。其中以果园土壤全磷含量最高,为0.50 g/kg,是乔木林地的2.5倍,这可能是因为果树是经济作物,农户对果园的磷肥投入量高于玉米地。从土壤剖面来看,5种利用类型土壤全磷和有效磷含量均随土层深度的增加总体呈降低趋势,乔木林地土壤全磷含量整体较低,果园土壤全磷含量远高于其他土地利用类型;从0~80 cm土层来看,土壤全磷残留量以果园最高,为3 416.0 kg/hm2,乔木林地最低,为1 783.7 kg/hm2,果园和灌木林地显著高于乔木林地;有效磷残留量以撂荒地最高,可达32.96 kg/hm2,比乔木林地高出393.41%,以灌木林地土壤有效磷残留最低,但是各处理间差异不显著。不同土地利用类型下有效磷总量占全磷总量的0.20%~1.55%,以玉米地最高,灌木林地最低。

[1]谢文明,于飞,冯晓宇,等.太湖流域农村地区典型村镇土壤养分和水体污染现状调查[J].土壤,2014,46 (4):613-617.

[2]陈旭晖.贵州土壤养分含量的变化与施肥管理[J].植物营养与肥料学报,2001,7(2):121-128.

[3]陈旭晖.贵州土壤养分含量的变化与施肥管理问题[J].贵州农业科学,2005,33(S1):72-76.

[4]Eghball B,Binford G D,Baltensperger D D.Phosphorus movement and adsorption in a soil receiving long-term manure and fertilizer application[J].Journal of Environmental Quality,1996,25(6):1339-1343.

[5]陈志超,杨小林,刘昌华.万安流域不同土地利用类型土壤全磷时空分异特征[J].土壤通报,2014,45(4): 857-862.

[6]陆安祥,赵云龙,王纪华,等.不同土地利用类型下氮、磷在土壤剖面中的分布特征[J].生态学报,2007,27 (9):3923-3929.

[7]马杰,李兰海,白磊,等.不同土地利用类型土壤养分变化研究[J].灌溉排水学报,2014,33(2):77-79,133.

[8]赵斌,吴献花,吴斌,等.不同土地利用类型下土壤养分在土壤剖面中的分布特征[J].安徽农业科学,2011,39(36):22405-22407,22494.

[9]郭玲梅,王克勤,李太兴,等.尖山河小流域不同土地利用类型土壤养分特征及水土保持效益[J].中国水土保持,2014(5):64-67.

[10]江红,王克勤.澄江尖山河小流域不同土地利用类型下土壤肥力分析[J].中国水土保持,2013(7):54-57.

[11]刘全友,童依平.北方农牧交错带土地利用类型对土壤养分分布的影响[J].应用生态学报,2005,16 (10):1849-1852.

[12]周传艳,陈训,杨泊,等.黔中喀斯特石漠化地区不同土地利用类型土壤养分含量研究[J].安徽农业科学,2008,36(34):15071-15073,15162.

[13]曹文藻.贵州省几种土壤的吸磷特性和需磷量的初步研究[J].耕作与栽培,1985(6):26-30.

[14]吴迪,彭熙,李安定.森林火灾对贵州喀斯特山区土壤理化性质的影响[J].中国水土保持,2014(4): 53-55.

[15]田雨,庄莹,曹义,等.雾灵山低山区土地利用类型对土壤理化性质的影响[J].水土保持研究,2012,19 (6):41-44.

Distribution and Residue of Soil Total P and Available P under Different Land Use Types in Northwest Guizhou

XUE Xiaohui,XIONG Jinsong,WANG Yanlin

(College of Ecological Engineering,Guizhou University of Engineering Science,Bijie 551700,China)

The research selected five land use types in the Guanmenshan small watershed in northwest Guizhou,and studied the distribution and residue characteristics of total P and available P in different land use types of soil,so as to provide a theoretical basis for local ecological environment protection and scientific application of phosphorus fertilizer.The results showed that the content of total P in the surface soil in shrub land was higher than that in arbor land,but the distribution of available P content was not regular.In the three positions of slop top,slop middle and slop bottom,the contents of total P and available P decreased with the increase of soil depth in the soil profiles of arbor and shrub lands,and were highest in 0—20 cm soil layer,total P contents in slope middle and slope bottom were higher than that in slope top in 0—60 cm soil layer;total P accumulated in 80—100 cm and 60—80 cm soil layer in the slop middle and slop top of arbor land respectively,but accumulation phenomenon did not appear in the slope bottom.For five land use types,the contents of total P and available P were highest in 0—20 cm soil layer,and decreased with the increase of soil depth,and the total P content was higher in the soil profile in or-chard than that in other land use types;available P content was the highest in the soil profile in corn field,and lowest in arbor land.Residual rate of total P was the lowest in 0—80 cm soil layer in arbor land with 1 783.7 kg/ha,and highest in orchard with 3 416.0 kg/ha,which was significantly higher than that in other land use types;residual rate of available P was the lowest in shrub land,and highest in abandoned land,but the difference was not significant among different land use types.

land use types;total P;available P;distribution;residual rate;northwest Guizhou

S153.6

A

1004-3268(2017)07-0044-05

2017-02-10

贵州省教育厅自然科学研究项目青年项目(黔教合KY字[2014]325);毕节学院高层次人才科学研究项目(院科合字G2012010);贵州省教育厅产学研合作示范基地建设项目[黔教合KY字(2013)131];毕节市生态学重点学科人才团队项目

薛晓辉(1980-),男,陕西蒲城人,副教授,博士,主要从事土壤化学与养分循环方面的研究。E-mail:xuexh8028@sina.com