新技术助力数字城管新发展

2017-07-31胡环宇

胡环宇

新技术助力数字城管新发展

胡环宇

胡环宇,现任北京数字政通科技股份有限公司董事、总裁,长期致力于精细化城市管理管理模式研究以及智慧城市相关技术应用的探索,先后参与了多项国家“十一五”科技支撑计划、国家科技重大专项课题的研究,参与数字化城市管理国家标准、行业标准的编写工作

2004年10月,由北京数字政通科技股份有限公司负责研发的“东城区网格化城市管理系统”正式上线运行,较好地解决城市运行中的多发问题,极大地提高城市管理效率和政府管理水平,得到北京市委、市政府、国信办、中央编办、国家科技部和建设部的高度评价。2005年7月,原建设部将“东城区网格化城市管理系统”确认为“数字化城市管理新模式”开始向全国推广。在住建部三批51个试点城市中,数字政通公司承建了绝大部分项目,并配合试点城市成功探索出了杭州模式、扬州模式、上海浦东模式、成都模式、常州模式等一批富有广泛推广价值的典型案例。在试点城市的带动下,全国呈现全面建设数字城管的趋势,其中,河北省、江苏省、浙江省、河南省、四川省、内蒙古自治区等省份由省政府组织在全省推广。经过十余年时间的推广应用,全国已有包括直辖市、省会城市、地级城市、县级市、县、市辖区的500余个各级各类城市、城区展开了数字城管建设。

2013年1月,住房和城乡建设部公布90个首批国家智慧城市试点,其中地级市37个、区(县)50个、镇3个(如图1所示)。2013年1月29日,住房和城乡建设部副部长仇保兴同志在国家智慧城市试点工作会议上的讲话——《智慧地推进我国新型城镇化》中提到“优化数字化城管系统作为智慧城市的物理性公共平台”“将数字化城市管理升级到智慧城市,即从‘专题性智慧’向‘综合性智慧’提升”。可见,国家智慧城市试点工作的开展,为促进数字城管的可持续发展提供了有利的发展契机和长足的驱动力。

以数字城管新要求为指引,构建标准化的数字城管“新系统”

数字城管新标准的颁布,对数字城管系统提供了新的建设要求

图1:首批智慧城市试点分布

为与时俱进指导新时期全国数字城管建设工作,住建部已将《数字化城市管理信息系统 第1部分:单元网格》《数字化城市管理信息系统 第2部分:管理部件和事件》升级为国家标准,此外,还积极编制了《城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件信息采集》《城市市政综合监管信息系统 模式验收》两项新行业标准,规范行业健康发展。为适应新标准的具体要求,满足未来数字城管的可持续发展需要,已建或在建数字城管的城市都要严格遵循新标准的要求,对系统进行升级改造,确保数字城管系统建设的标准化和先进性。

图2:新系统实现海量数据的“空间分析”

图3:基于激光全景数据实现户外广告可视化管理

数字城管10年时间的演变,对数字城管系统提供更高的使用要求

随着数字城管的不断发展,在新时期、新形势下,数字城管系统也不断面临着一些新问题,如网络部门越来越多、处置标准越来越细、管理范围越来越大、考核评价越来越难、领导要求越来越高,如何提高数字城管的运行效能,成为新版本数字城管需要解决的核心问题所在:(1)如何更快捷高效处理递增案卷?(2)如何更准确高效进行案卷派遣?(3)如何更全面详实展示关联信息?(4)如何更灵活定制所需统计报表?(5)如何更客观公正展示评价结果?(6)如何更灵活简洁进行运行维护?(7)如何更智能主动分析高发问题?

总结10年来数字城管用户的实用性需求,设计“一键式”快速办理案卷、“助手式”智能化信息服务、“关联式”全要素信息链接、“自助式”考核评价服务、“动态式”统计报表定制服务、“工具式”运行维护平台、海量数据“挖掘”服务等人性化应用功能,全面实现数字城管系统的功能应用升级和用户体验升级。

以智慧化需求为导向,引领智慧城市技术应用“新方向”

激光全景移动测量技术:实现城市管理从“符号化”向“全景化”管理转变

通过移动测量技术(MMT:Mobile Mapping Technology)快速获取城市实景影像,采集道路及两旁地物目标的空间和属性信息,连同汽车的轨迹坐标数据和姿态数据一并同步存储在车载计算机之中。基于可量测全景影像数据,实现对城市管理问题的精确定位、城市管理部件的可视化标注,还能满足城市管理部门对户外广告管理、违法建设查处、商业门店数据更新等专业化管理需求。

移动互联网技术:实现城市管理从“PC终端”向“全移动”终端转变

紧跟移动互联网和移动终端技术发展趋势,通过移动终端随时随地、高效率地获取信息为城市管理者提供了一种移动便携式的管理工具。围绕数字城管业务全过程,设计一系列终端应用产品,实现数字城管办公模式从传统PC终端向“全移动”终端转变。通过全移动数字化城市管理平台,使得数字城管的运行不再单纯依赖有线网络,即可将系统无线延伸到街道、社区;使派遣任务高效发送至现场作业人员,实现真正意义上的“扁平化”管理;“全移动”推动“ 第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”。

物联网技术:实现城市管理从“被动化管理”向“自动化管理”转变

物联网是新一代信息技术的重要组成部分。通过物联网传感技术,可实现对城市供热质量、污水处理情况、城市供水、城市供气、工地噪声等各方面进行实时在线监测和全面感知,利用各类随时随地的感知设备和智能化系统,智能识别、立体感知城市环境、状态、位置等信息的全方位变化,对感知数据进行融合、分析和处理,并能与业务流程智能化集成,继而主动作出响应,促进城市各个关键系统和谐高效的管理,促进“数字城管”向“智慧城管”方向发展。例如,宁波智慧城管通过视频识别技术,智能识别违停车辆的车牌号,通过短信提醒方式,主动提醒车主将违停车辆尽快驶离;山东广饶数字城管通过对供暖、供气、供水等感知数据的实时在线监测,继而主动作出响应,促进城市各个关键系统和谐高效的管理。

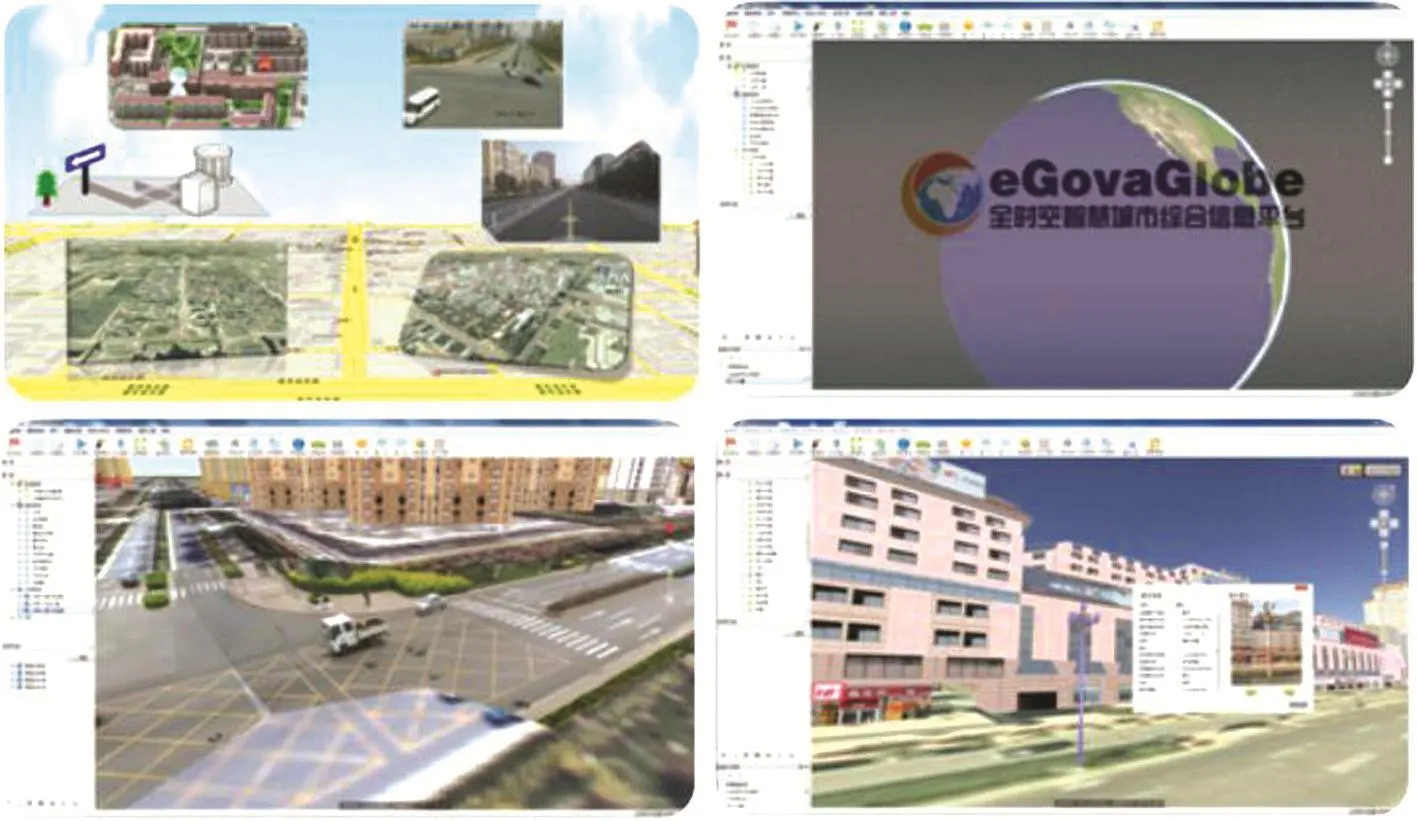

全时空融合技术:实现城市各类信息的时空一体化综合管理

采用统一的时空信息管理技术,将二维地图、三维模型、三维实景、视频等各类基础信息与城市部件、实有人口、法人、房屋等行业管理信息整合到一个时空体系中,在全时空体系中还原各类信息在空间、时间、权属等多个维度的关联关系,从而为数字城管、社会管理、智能交通、平安城市等各类核心平台和不同的行业应用提供全时空一体化的城市公共信息,为智慧城市公共信息提供立体、可视化的全时空展示平台。

以实现综合性智慧为目标,拓展网格化管理模式应用“新领域”

图4:“全移动”数字城管平台

图5:宁波智慧城管基于视频识别技术实现对违停车辆温馨执法

数字化城市管理新模式既是城市管理的一次创新,又是政府管理的一次革命,它的成功不仅局限于发现、解决了多少个城市管理问题,更重要的是实践证明其拥有很强的兼容性和拓展性。比如,北京市东城区将网格化管理理念拓展到社会管理和公共安全领域,构建了网格化社会服务管理平台和网格化公共安全监管平台,大大提升社会服务管理水平和安全监管水平;荆门市结合湖北省社会管理创新工作背景,同步推进网格化社会管理和数字化城市管理项目建设,实现“数字城管”和“社会管理”运行机制的优势互补;上海浦东新区通过建立海塘巡查网格,构建覆盖全时段、全范围的海塘管理体系;长春高新区东北核心区将地下管网纳入城市管理范围,实现地上地下全覆盖的数字化城市管理。

通过多种技术的应用以及多种资源的进一步整合,将使数字城管系统能将更多的管理资源实现整合,功能也将更加完备,逐步发展成为一个涵盖地上、地下、河道、桥隧,包含交通、能源、市政、环卫、防汛决策、公共安全等多个门类在内的综合系统。因此,充分借鉴数字化城市管理新模式的成功实践经验,不断深化和拓展数字城管的内涵和外延,将有助于促进数字城管从“专题性智慧”向“综合性智慧”提升,最终发展成为智慧城市的公共平台。

从“数字城管”到“智慧城市”的几点思考

围绕智慧城市建设目标,基于数字城管的成功管理理念和全国推广形势,紧跟信息技术发展步伐,逐步实现“数字化城市管理”向“智慧化城市管理”的转变,将“智慧城管”打造成“智慧城市”应用体系中核心的组成部分。

第一、夯实基础,发挥数字城管的实用性和长效性。进一步规范推广数字城管新模式,在体制、机制、绩效考评方式的科学性和权威性上下功夫,建立健全主动的问题发现机制、责任明确的问题处置机制和长效的考核评价机制,不断提升数字城管的问题发现能力、问题处置能力和长效运行能力,可持续地发挥“数字城管”的作用和效能。

第二、开拓创新,拓展网格化管理模式的应用领域。经过九年的全国推广,实践证明数字化城市管理新模式符合我国城市发展及城市管理工作的实际需求。同时,网格化管理模式在市政环卫、园林绿化、城管执法、社会管理、公共安全、道路交通等领域也得到了广泛的应用和推广。

第三、技术引领,支撑城市管理的智慧化应用需求。借鉴相关行业成功经验,结合城市管理现有基础,适度引入先进、成熟的物联网、云计算等信息技术,在提升城市智慧化管理水平的同时,集约节约开展信息化项目建设,逐步实现“数字城管”向“智慧城管”的转变。

第四、循序渐进,为智慧城市建设奠定重要基础。随着网格化管理模式的不断拓展和城市智慧化管理水平的不断提升,“智慧城管”将不断整合公安、工商、民政、人社、教育、计生、卫生、房管、税务等各部门的信息资源,构建涵盖城市基础空间数据、人口基础数据、法人基础数据、宏观经济数据、建筑物基础数据等公共信息的基础数据库,为社会管理创新提供基础数据支撑,为支撑智慧城市建设奠定重要数据基础。

图6:全时空智慧城市综合信息平台

图7:网格化管理模式多领域拓展