架起与党中央的空中桥梁

2017-07-28邓国军张正霞陈以中周孙煊

邓国军+张正霞+陈以中+周孙煊

邓国军,1919年12月12日出生,四川营山人。1933年9月参加中国工农红军,1934年进入红四方面军无线电训练班学习,曾参加长征。1935年5月加入中国共产主义青年团,1936年12月转为中国共产党党员。先后在红军总司令部电台、红27军电台、军委三局电台工作。1945年9月,到重庆八路军办事处、中共代表团电台工作。1946年,调军事调处执行部广东第八组,随后去中共代表团驻沪办事处和南京中共代表团。新中国成立后,历任第二机械工业部十局处长,一机部第十研究所主任,国防部第十研究院第十研究所所长,十研究院技术部部长,四机部二局副局长,四机部对外司副司长、司长,电子工业部科技司司长、外事局局长,中国电子学会副秘书长及国际活动委员会主任等职。2011年4月17日在北京逝世,享年91岁。

问:请简要回顾到红岩之前的革命经历

答:我出生在四川营山县,1933年9月26日参加红四方面军。1934年5月在红四方面军学习无线电通讯。三次过草地,1936年11月到陕北保安(今志丹县)中共中央所在地。西安事变发生后,到保安建立电台,与西安联系。1937年1月离开保安,随后到延安,分配到红27军工作。1939年初,调延安军委三局电台工作。1943年到延安电专学习。1945年1月1日与林影结婚。林影是四川岳池人,1939年到延安抗大学习,毕业后到警备营教书,1941年调军委三局通讯学校学习,1942年分配到军委三局电台工作。结婚后,我俩一直在军委三局电台工作。

问:您何时到红岩做机要工作的?这期间有哪些印象深刻的事情?

答:1945年8月日本投降后,接到三局的通知,派我和林影随毛主席去重庆,到中共代表团电台工作。因为要准备简历等事宜,耽误了时间,8月28日,我们从山西步行赶到杨家岭中央机关时,毛主席已经乘赫尔利的飞机走了。萧贤法留下等我们,并安排到杨家岭中央机关礼堂临时住下。没有床,就睡在礼堂的长凳上。9月6日,我们乘飞机去重庆,下午3点钟左右,到了重庆九龙坡机场。下飞机后,我们刚登上早已等候的八路军重庆办事处的卡车,就有国民党来检查身份。一个一个地盘问,问我们来重庆干什么。我们按照事前组织的要求,说是毛先生的随员。

卡车开到红岩村,到了办事处,我们被送到3楼住下。3楼住着电台工作人员和译电员,电台工作人员住一头,搞译电的住另一头。2楼住着周恩来、毛泽东、董必武等领导同志,一楼是办事处。

那时候,红岩村只有一部小功率秘密电台。皖南事变后,办事处的公开电台被查封了,南方局就组装了这部密台。工作的时候,我们把机器摆出来,天线架在楼顶。工作结束后,再把天线从墙洞收回,机器则藏在房间的楼板下面。一天晚上,我们藏好电台后,忘记把楼板盖上。晚上起来时,迷迷糊糊的,一脚踩下去,踩翻了里面的变压器。变压器“噗通”一声,掉下去,砸到董必武的屋顶,砸出一个洞,大家被吓了一大跳。

电台24小时都在工作,我们轮流值班,5个人,3个钟头一班。平时不值班时就参加学习,也不准下楼,更不准外出。

毛主席住二楼,他睡眠不好,总说我们三楼闹。那时候,我们都是小孩子,走路、做事尽管特别小心,有时也会碰到凳子什么的,发出响声。后来,钱之光想了一个办法,把所有的桌子脚、凳子脚包上棉花,问题就解决了。

10月10日,重庆谈判结束了,毛主席随后返回延安,住在办事处招待所的好多同志跟着回去了,电台台长林青也走了。我和林影留下来,我接替林青的工作,担任电台台长。

问:后来您为什么去了上海?

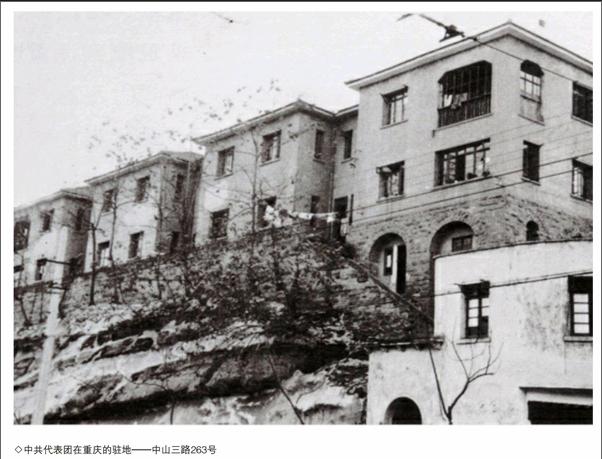

答:1946年初召开旧政协会议(1946年1月10日至31日,由国民党主持,在重庆召开政协会议。为区别于新中国成立后的政协会议,习惯称前者为旧政协会议——整理者注),中央成立了中共代表团,调我去代表团电台负责,于是我和林影搬到了中山三路263号中共代表团驻地。这里原是中国银行的宿舍(该楼始建于20世纪40年代,1946年1月周恩来率中共出席旧政协会议代表团来渝,该楼即由国民政府拨给中共代表团使用——整理者注),在一个山坡上,有4幢一楼一底砖木结构的房子。周恩来、董必武、王若飞、叶剑英、吴玉章、陆定一、邓颖超、秦邦宪等人住在这里,报务员住在坡坎下一幢房子里。

当时我们向美国人提出要一部电台,美国人就给了我们一部SX–28型收讯机、一部450瓦BC—610型发射机,还有一台10K6柴油发电机。中共代表团设立公开电台的目的,主要是掩护办事处的密台。代表团大部分使用的明码,将公开的情报发往延安,全天24小时不停机。报务员除了我,还有林影、肖敏、李冠华等,我们轮流值班。

这一时期,周副主席每天工作到很晚。我值班的时间是凌晨3点至5点,正是人很疲倦的时候,看見他还在工作,就给他烟抽。我提的问题,他一字不漏地逐一回答。我发报时,他在旁边写报告、批文。那时环境很特殊,周副主席对各个方面都很重视,大大小小的事情都要交代清楚,事无巨细。

对于旧政协的活动,我们不了解,也不参加对外的任何活动。白天,周副主席等人去开会了,我们呆在代表团驻地,不能出去。晚上,他们回来后,即使很晚,周副主席也要给我们讲讲会议情况。有一件事,我至今印象很深:周副主席不让工作人员单独行动。有的同志从延安来,习惯了延安自由的环境,在重庆长时间呆在屋里呆不住,溜了出去。为此周副主席很生气,发脾气,说你们不听话,私自随便外出,在外死掉了,连个报告的人都没有。

旧政协会议期间,廖承志和叶挺出狱了,也住在代表团驻地。叶挺十分激动,要求恢复党籍。党中央批准了,我们还收到毛主席的批准电报。我还记得,廖承志常跟我们在一起,有时大家玩扑克牌,他把我们当小孩子,还赖皮。

旧政协会议结束后,我们又回到红岩村,准备外派。

最早外派的单位是重庆民生轮船实业股份有限公司,萧贤法通知我去参加民生公司公开招考报务员的考试。考试时,是申光带我去的。在考场上,意外碰见了刘澄清,他是我1934年在红四方面军学习无线电报务的同学。他也认出我来,想打招呼。因事前组织上没有讲他的事,我不敢搭理他。