“两弹一星”元勋的重庆岁月点滴

2017-07-28姜孝德

姜孝德

“两弹一星”是我国对核弹、导弹和人造卫星的简称,曾有23位杰出科学家为此荣获“两弹一星”功勋奖章。但很多人可能不知道,在23位元勛中,就有9人曾经在重庆学习与工作过。他们的足迹与往事,永远留在了巴山渝水。

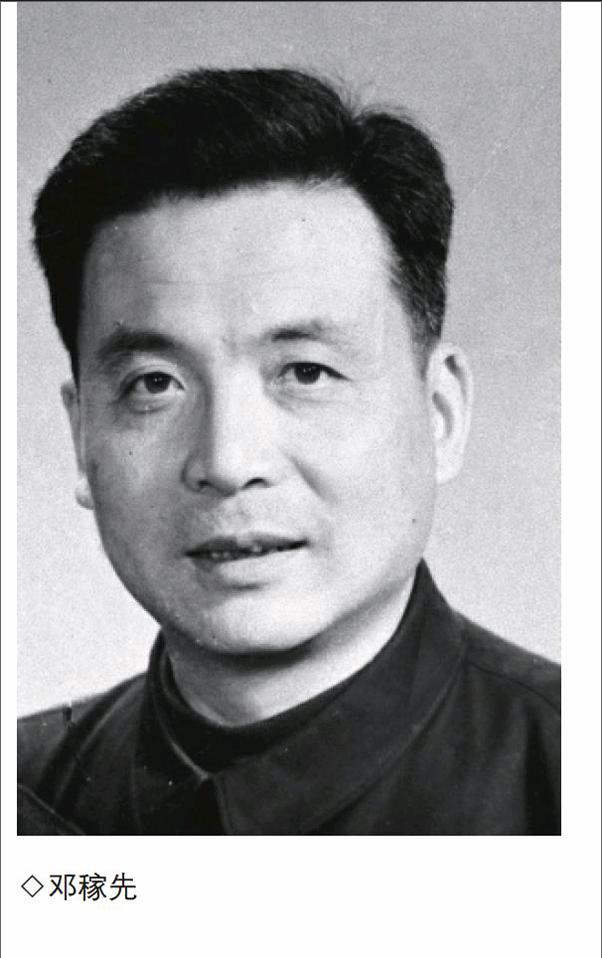

邓稼先

邓稼先(1924-1986),安徽怀宁人。中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者。

邓稼先出生在一个书香门第之家,尚在襁褓便随母亲进京,在北平读小学、中学。七七事变爆发后,在清华大学任教授的父亲邓以蛰,因肺病加重,不能随校南迁,只好留在北平,全家度日如年。

为了儿子的安全,邓以蛰托人将邓稼先送到西单绒线胡同内英国人开办的教会学校——崇德中学读书。1940年春,北平市伪政府强迫市民和学生为“庆祝皇军胜利”举行游行和庆祝会。邓稼先认为这是奇耻大辱,大会结束后,把手中的纸旗扯得粉碎,扔在地上。岂知此事被人告发。校长是邓以蛰的朋友,把这件事搪塞过去,但不免心有余悸:一是怕事情被日本人知道,二是邓稼先的性格太直太烈。于是,他建议邓稼先离开北平。

邓以蛰了解儿子的性格,让长女邓仲先带邓稼先前往重庆江津,投奔四叔邓季宣。因战时交通不便,姐弟二人只能绕道去昆明,再往重庆。1940年5月,邓稼先跟随大姐途经上海、香港,到越南的海防、老街,再到云南昆明。他们一路上历经艰辛,饱尝战争之苦,好不容易到了昆明,住在父亲的朋友汤用彤家里。此时,正值暑假期间,邓稼先在这里参加补习班,学习了两个月。9月,他赶到四叔任校长的江津国立第九中学,苦读一年后,考入西南联大物理系。

遗憾的是,有关邓稼先在重庆的记载并不多。笔者查到一处细节,1941年邓稼先到重庆城参加高考,途中遇日机空袭,一颗炸弹在距离他不远的地方爆炸,令其险些丧命。这次经历,对邓稼先触动很深。

邓稼先逝世多年后,他的夫人许鹿希说了这样一番话:“国家强盛,洋人就是外宾,访问,交流,做生意;国家贫弱,洋人就是鬼子,抢劫,烧杀,占土地。如若不信,去读一读自1840年以来中国近代史,去参观一下圆明园遗址公园、卢沟桥抗日战争纪念馆、南京大屠杀纪念馆,你就会明白邓稼先他们这些人为什么能够隐姓埋名,忍受一切,不计较个人得失,心甘情愿地奉献聪明才智,乃至一生。”

邓稼先1940年9月到江津,1941年秋天考取西南联大而离开,在重庆总共待了一年。

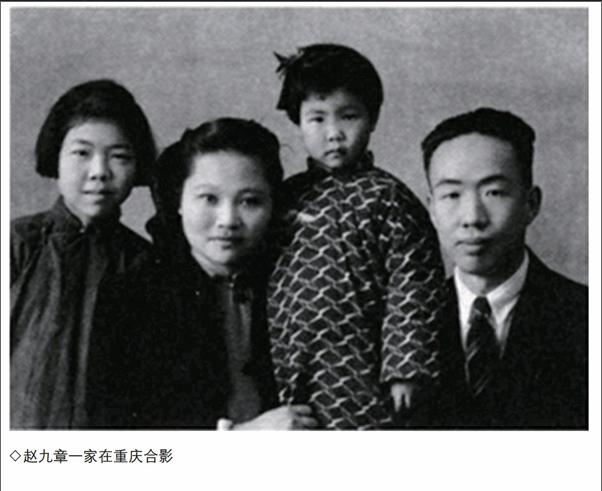

赵九章

赵九章(1907-1968),祖籍浙江吴兴,出生在河南开封。中国著名大气科学家,地球物理学家和空间物理学家,东方红1号卫星总设计师,中国人造卫星事业的倡导者和奠基人之一。

1922年,赵九章考入河南留欧预备学校,1926年考入浙江工专,1929年考入清华大学物理系,1935年赴德国柏林大学攻读气象学博士。翻开赵九章的人生简历,每一笔都非常清晰,笔者竟找不到他与重庆的关系。倒是他的凄凉离世,令人难掩嘘唏。1968年,赵九章用一包安眠药结束了自己的生命。据说周恩来听闻他的死讯,泪流满面;也有人说,听闻他的死讯,周恩来手中的杯子掉在地上,摔得粉碎。对于一位享誉国内外的卓越科学家来说,赵九章之死是中国的损失!

那么,赵九章在重庆是否有过学习或工作的经历呢?笔者查阅资料,在一篇纪念中国气象学界泰斗陶诗言的文章中发现了端倪:

1944年,时任中央研究院气象研究所代所长的赵九章到中央大学向涂长望教授求助人才,涂将自己很欣赏的、刻苦钻研精神很强的学生陶诗言推荐给赵九章。于是陶诗言在当了两年助教后,就来到了设在重庆北碚的气象研究所工作,在赵九章先生的指导下开始了科学研究。从此,他与气象事业结下了不解之缘。抗日战争胜利后,气象研究所要回迁,派陶诗言打前站作安排,顺利搬回了南京北极阁。1947年1月赵九章任所长,已是助理研究员的陶诗言,由于勤奋执着,刻苦钻研,工作出色,很受赵所长器重。

抗战全面爆发后,“气象研究所”“中央大学”曾迁往大后方。顺着这一线索,终于找到了赵九章在重庆的踪迹。

1941年,经竺可桢推荐,赵九章兼任迁至重庆北碚的中央研究院气象研究所研究员,1944年任代理所长,1946年任所长。抗战胜利后,他随气象研究所迁回南京。事实上,赵九章在兼任气象研究所研究员期间,并未到北碚上班,因此在北碚只生活了两年。

为怀念父亲,赵九章的两个女儿著有回忆文章,为赵九章在北碚提供了一些细节:

那是1944年的春天,一辆汽车载着我们一家四口,还有五六个旅伴,在云贵高原崎岖的山路上,艰难地爬行了一个星期。终于,我们从昆明来到了四川北碚,嘉陵江畔一个孤零零的小山丘上。几排平房,一个长着青竹和花草的小庭院,十几名职工。这就是当时的中央研究院气象研究所。

或许,这是赵九章在北碚工作、生活了两年的惟一记录,尤显弥足珍贵。

姚桐斌

姚桐斌(1922-1968),祖籍安徽休宁,出生在江苏无锡。冶金学和航天材料专家,中国导弹与航天材料、工艺技术研究所的主要创建者之一。

说起姚桐斌与重庆的关系,可谓两度“亲密接触”。

姚桐斌读书非常不易。中学入读无锡县立初级中学,高中入读上海私立成康中学、私立汇南中学,后转入江西吉安国立13中学。为此,在一些传记作者的描述中,姚桐斌家里很穷。其实不然,姚桐斌的家境虽不富有,但属温饱之家。只因他没有按照父亲的意愿成为生意人,因此断绝了对他的供给。他为坚持理想,靠勤工俭学,争取奖学金,甚至贷款求学。他悟性惊人,且异常刻苦。1941年高考之后,竟被5所大学同时录取,最后选择了他喜爱的矿冶专业,入读贵州平越的国立交通大学唐山工程学院(以下简称唐山交大)。

唐山交大,前身是北洋官铁路局创办的山海关北洋铁路官学堂,在晚清及民国时期就是中国一流的工学院,被誉为“东方的康奈尔”。1896年成立,先后归北洋官铁路局、清政府邮传部、民国政府交通部直辖,学校几经更名移址,最著名者当属唐山交大。该校名师有“五老四少”,蜚声业界。“五老”分别是:罗忠忱、伍镜湖、李斐英、顾宜孙、黄寿恒;“四少”分别是:朱皆平、徐元启、罗河、李汶。该校曾培养出茅以升、竺可桢、林同炎、姚桐斌、陈能宽、黄万里、林同骅、周惠久、张维、严恺、肖纪美、钱崇澍等七八十位国内外院士。

1944年11月初,日寇向桂北发动进攻,迅速占领桂林、柳州,继而又攻下独山。平越距离独山仅百余公里,战事汹汹逼近,学校于11月16日布告全校,暂时停止上课,去重庆两路口的中国桥梁公司集中。当时,一边是师生星夜兼程赶往重庆,一边是院长命人紧急寻找校址。最后选中璧山丁家坳,这里有交通部创办的交通技术人员训练所,可供学校使用。

1945年2月初,学校大部分师生到了重庆,15日正式开学上课。有人零星地记录了与姚桐斌有关的往事:

1944年冬,日军进攻湘桂黔,学校被迫转移到四川璧山丁家坳。同学们在一片兵荒马乱中各自奔往目的地。这里较之贵州,住宿环境更差,没有夜读的条件。同学们便自备一盏桐油灯,找一个安静的地方去读书。人们注意到,几乎每晚姚桐斌的油灯总是最后一个熄灭,但第二天大家起床时,他又第一个在窗外朗读英语了。功夫不负有心人,1945年,姚桐斌以全班总分第一的成绩获得学士学位,并被分配到经济部重庆北碚矿冶研究所。

1945年8月,姚桐斌到了北碚矿冶研究所工作。曾在研究所工作过的杨纪珂回忆:“谁知这个研究所也刚搬迁到那里不久,除了几所破屋作为员工宿舍外,其他什么也没有,更不用说什么科研设备和实验室了。我第一天就看见有个人在宿舍前面扇着煤球炉生火烧饭。一看,原来是在唐山交大矿冶系比我低一级的姚桐斌同学。我见了他好高兴,他却告诉我去年唐山交大逃难的情况。”杨纪珂觉得研究所的条件非常艰苦,姚桐斌却说:“比起逃难的经历来,这里就是天堂了。”

在相关资料中,还有这样一段记载:

1945年8月至1947年3月,在重庆国民政府经济部矿冶研究所任助理研究员,该所原在重庆北碚,后迁至北平。在此期间,他一边从事研究工作,一边准备出国留学考试,1946年l0月被录取为公费留学生。1947年6月启程赴英,10月入英国伯明翰大学工业冶金系攻读研究生,后期兼做实习指导员。

姚桐斌1945年到璧山,毕业后到北碚,至少在重庆生活了两年。

钱骥

钱骥(1917-1983),江苏金坛人。空间技术和空间物理专家,原中国空间技术研究院副院长、科技委副主任。

1935年,钱骥考入无锡师范学校。1937年10月,学校被日机炸毁,他与一帮同学逃往四川,最后进入重庆北碚的国立四川中学师范部读书。第二年,他考入中央大学理化系。

中央大学校本部位于沙坪坝松林坡,由于校舍紧张,新生被安排在柏溪校区读书。他的同学钱谷融回忆:“柏溪紧靠着嘉陵江,风景极其清幽,其地是一个小山谷,谷中长满柏树,一条小溪纵贯全境,溪水从山上下来.直注嘉陵江。中大分校就在这个山谷之中,远离尘嚣,就像世外桃源一样……所以课余仍旧经常和钱骥、汤定元在一起,倒也颇不寂寞。读完两个学期,所有其他各系的学生(包括钱骥、汤定元)都搬到沙坪坝本部去了。”对于学生时代,钱骥也有许多值得回忆的事:“在中大放寒假期间,曾去中美文化协会听葛德石讲演,他对中国政界十分不满,说已作了几次讲演,还写了文章,斥责国民党政府腐败无能,抗战不力,人民、士兵苦不堪言,知识界都为国家前途担忧。”

1943年2月,钱骥到合川凤凰山育才学校实习了两个月。在学校,他乐于帮助学生,同时也被校长陶行知的教育理念所感染。

1943年,钱骥从中央大学毕业,留在学校任教。1947年暑假,钱骥随中央大学返回南京。他从1937年到重庆,至1947年离开,在重庆整整生活了10年。

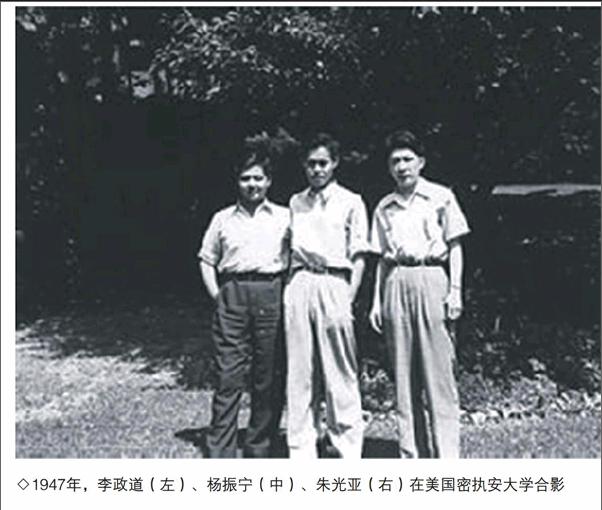

朱光亚

朱光亚(1924-2011),湖北武汉人。中国核科学事业的主要开拓者之一,吉林大学物理学创始人之一,被誉为“中国工程科学界支柱性的科学家”“中国科技众帅之帅”。

古人云:“自古雄才多磨难。”这话对于早年的朱光亚而言,非常合适。他在武汉市读小学、中学,1938年夏天,日寇逼近武汉,他跟随两个哥哥来到重庆。最初,入读位于合川东岳庙的崇敬中学,一年后,入读清华中学,学校位于江北县(今渝北区)鸳鸯镇悦来场胡家湾。半年后,进入重庆南开中学,学习时间大约一年半。在南开,由魏荣爵(中国著名声学家,中科院资深院士)老师讲授的物理学,使他对这门学科产生了浓厚的兴趣。魏荣爵对朱光亚也喜爱有加,曾夸奖说:“朱光亚的作业工工整整的,非常漂亮,完全可以印出来拿到书店去卖。”

动荡的时代,朱光亚艰难求学。好不容易熬到1941年,时值高考,他却因患疟疾而发高烧。高考一年只有一次,他不想错过这次机会,带病进入考场,却因体力不支而晕倒。眼看就要错失良机,中央大学因招生不足,不久又进行第二次招考。朱光亚绝处逢生,顺利考入中央大学物理系。

当时,中央大学讲授物理课目的是刚从美国留学归来的赵广增教授。他讲课深入浅出,经常辅以科学前沿的新知识,枯燥的物理学被他描绘得生动迷人,让人心向往之。据朱光亚回忆:“用现在的眼光看,我在高中和大學一年级所受的物理教育更多的是科普教育,它深深打动了我,成为我的志向。”

第二年夏天,西南联大在重庆招收大二插班生时,朱光亚久仰该校几位著名物理学教授声名,如周培源、赵忠尧、王竹溪、叶企孙、吴有训、吴大猷等,于是努力应考,最终考入物理系。在周培源、吴大猷等著名物理学家的培育下继续学业,且成长迅速。1945年毕业留校任助教,后又留学美国,获得博士学位。

朱光亚1938年到重庆,1946年赴美,在重庆总共生活了8年。

黄纬禄

黄纬禄(1916-2011),安徽芜湖人。中国著名的火箭与导弹控制技术专家和航天事业的奠基人之一。有“巨浪之父”“东风-21之父”之称,中国“航天四老”之一。

1933年8月,黄纬禄以优异成绩考入江苏省省立扬州中学高中部。1936年8月,考入中央大学电机系无线电专业。1937年淞沪抗战爆发后,中央大学紧急西迁,黄纬禄随校来到重庆。

中央大学在重庆复课,让黄纬禄印象最深的却是棚房。当时中央大学一下来了许多人,仅学生就有1000余人。房子奇缺,就造简易住房(重庆人称为罩壁房),用竹片编墙,然后抹泥,再抹一层石灰。据他回忆,往往是一二百个学生住大通房,简单至极。其次是防空洞。敌机来了,警报惊叫,令人心惊肉跳。于是,大家都要进防空洞。学校人多,凡是有土坎的地方都挖有地下坑道,权当防空洞。再者就是伙食。他说:“1937年来到四川,到1940年毕业时,伙食费提高了,但伙食质量下降了。”

关于在重庆的生活细节,黄纬禄有着难忘的回忆。“我们刚到重庆时,对那里的小咬防不胜防”,“那种比蚊子小的小黑虫,咬起人来很厉害”。可恶者除了“小咬”,还有老鼠。“老鼠非常多,卫生条件也很差”。让他不堪其扰的小黑虫,被重庆人称作“蠛蠓”。个小,不易发现,咬了之后,令人恶痒奇痛,坐卧难安。

1940年,黄纬禄毕业后,分配到资源委员会无线电器材厂重庆分厂,厂址设在沙坪坝小龙坎。他从助理工程师开始干起,后来成了工程师。在重庆,他还收获了爱情。当时,女朋友刘汉菊在北碚读复旦大学,不过,他们一直到黄纬禄从英国留学归来才结婚。1943年5月,黄纬禄离开重庆到英国学习。

黄纬禄1937年到重庆,1943年离开,在重庆总共生活了5年。

任新民

任新民(1915—),安徽宁国人。航天技术与液体火箭发动机技术专家,中国导弹与航天技术的重要开拓者之一。因在第一代通信卫星——中国试验通信卫星工程中担任总设计师和技术总指挥,而被称为“总总师”。作为“中国航天四老”之一,他曾主持试验卫星通信、实用卫星通信、“风云一号”气象卫星、发射外国卫星等6项大型航天工程的研发工作。

任新民于1927年毕业于宁阳小学,1928年考入安徽省宣城第四中学,1934年高中毕业后考入中央大学化工系,1937年转入军政部兵工专门学校大学部学习。抗战全面爆发后,同年11月,该校迁至湖南株洲。1938年1月迁至重庆,先在市区五福街至圣宫复课,而后为躲避日机空袭,进行疏散。1939年5月迁至市郊沙坪坝杨公桥,以董家院为校址。同年12月,改名军政部兵工学校,启用代名“岳庐”。

1940年秋天,任新民毕业后,进了21兵工厂。据他回忆:“1940年大学毕业以后,在一个兵工厂上班,这个兵工厂就是现在的长安汽车厂。这个厂从南京转移到重庆,并且能开起工来,很不容易,主要造步枪、机关枪等等。其他好多厂,好几年时间都在挖洞安置机器设备,没有开工。当时我比较迷茫,没有什么想法,也不知道将来怎么办。”

在21兵工厂,任新民主要参与仿制德国98式步枪并做建立批量生产线的准备工作。至于他在该厂工作了多久,则没有具体的记载。后来,他又到中央工业学校(专科)任教员,到兵校大学部任助教、讲师。1945年6月,抗战胜利前夕,任新民获得公费赴美国学习的机会。到了美国密歇根大学研究院,他先后获机械工程硕士和工程力学博士学位。1948年9月,被美国布法罗大学机械工程系聘任为讲师。1949年8月回国,任华东军区军事科学研究室研究员。

任新民1938年1月跟随学校进入重庆,1945年6月离开重庆,在重庆总共生活了7年半。

陈能宽

陈能宽(1923-2016),湖南慈利人。著名金属物理学家,中国核武器事业的奠基人之一。

1936年,陈能宽进入常德隽新中学读书,这一时期,他对几何学十分着迷。1939年初中毕业,以第一名的成绩考取奖学金,进入由长沙内迁到沅陵的雅礼中学读高中。1942年高中毕业,因成绩优异被保送至唐山交大矿冶系,后随校迁到贵州平越。在这里,陈能宽受到了良好而扎实的科学训练。

1944年,由于日军逼进,学校被迫再迁重庆。新校址离重庆主城区80公里,白天,陈能宽一边“跑警报”,躲避日机轰炸,一边抓紧时间学习。晚上,他经常秉烛夜读,直到深夜。有一天,日机来轰炸,因为躲闪不及,陈能宽差点被炸弹炸中。这次遇险令他记忆深刻,更坚定了“科学救国”的思想与信念。

1946年陈能宽大学毕业后,到资源委员会下属的天津炼钢厂从事钢的化学分析工作。同年,他与大学同学、土木工程系的裴明丽结婚。1947年初,夫妇二人通过了官费留学考试,于8月启程赴美国。

陈能宽1945年初到重庆,1946年秋毕业离开重庆,前后约一年半。虽然时间很短,但对这块土地感情极深。40多年之后,1992年10月,陈能宽重返璧山丁家坳,看望唐山交大旧址,同时为凉风小学题词。

周光召

周光召(1929—),湖南长沙人,理论物理、粒子物理学家,中国两弹研制核心科学家,世界公认的赝矢量流部分守恒定理的奠基人之一。

周光召一家原本在湖南,父亲周凤九曾为湖南大学教授、公路总局局长。抗战全面爆发后,全家于1941年迁入重庆。后来,父亲去了西昌,主持修建从重庆到云南的川滇公路,周光召和姐姐、哥哥则留在重庆。

1941年,周光召入读南开中学,求学期间,他遇到了一位良师——数学老师唐秀颖。唐老师讲课生动,善于启发学生思考,她的学识常常使同学们着迷,周光召由此对数学产生了极大的兴趣。他不仅特别喜爱数学课,而且还喜欢钻研,对老师布置的作业,常不循常规按老师的方法解题,而是独立思考,独辟蹊径地解开一个又一个数学难题。唐老师发现了这个与众不同的学生,更是悉心引导,因材施教。

老师的培育之恩,周光召终生难忘。半个世纪后,已是中国科学院院长的他,在一次访谈中深情地说:“我在南开中学待了5年,从一年级到五年级。在中学所有的课程中,我的成绩都不是非常好。当时那个学校的数学老师非常好,是一位叫唐秀颖的老师,她刚从当时的中央大学毕业出来,她给我的帮助最大,影响也最深。因为她的关系,我对数学的爱好也就比较强一点。”

1946年,周光召才读到高二,但他以同等学力报考清华大学。因国文较差,第一志愿落空,被第二志愿“清华大学先修班”录取,从而进入该校学习。

周光召1941年到重庆,至1946年离开,前后在重庆学习了5年。

除党中央、国务院、中央军委评选的“两弹一星”元勋外,和重庆有密切关系的“两弹一星”研制者不在少数。这些人当中,还有徐兰如、沈正功、谢光选、李乃暨、高庆春、何源海等。他们或在重庆工作过,或在重庆学习过,与重庆有着难解难分的一段情缘,是重庆文化史册上光荣的一章。

編辑/韩西芹