丁巳百年祭(中)

2017-07-27马勇

马勇

在张勋和他的那些帝制同志看来,袁世凯的失败并不表明帝制必然失败,更不表明共和已经深入人心。他们认为,袁世凯“洪宪王朝”从根本上就不对,“其有野心,欲自己称帝”“终不可信赖”。真正的帝制复辟,必须有他们这些真正的君宪主义者才能完成。他们鼓吹、推动复辟帝制,不是为了自己称帝,而是鉴于共和带来的问题,重复清帝国晚期开启的君主立宪之路,是宣统复辟,而不是其他任何人对皇权的觊觎。

一个可参考的预案

在辛亥革命后国内外许多人看来,共和尝试显然是不成功的,放弃共和,重回帝制,只是迟早的事情。但是,由谁来重回帝制,就很有讲究了。当南北和谈还在进行的时候,严复就一再告诫国人应该利用这次机会推动君主立宪的实施,而不是别出心裁跨越式地进入共和。另一位极具思想能力的劳乃宣则认为,共和也不是不可以,但是共和应该用其本来的意义,而不是后来附加的意义。在劳乃宣看来,君宪为有君政治,民主立宪为无君政治。古之共和,明明有君,因而无论如何不能将共和解读为无君政治。现在南北都在说共和,但若以共和本意解之,则朝廷1906年宣布君宪,1908年颁布《钦定宪法大纲》,尤其是宣统即位,摄政王监国,其体制架构正与周之共和完全吻合。所谓“周召共和”,简直就是为当今政治情形所专设。但历史并没有沿着劳乃宣的期待往前走,清帝不得已退位,劳乃宣随之弃职而去,归隐田园。

归隐田园的劳乃宣居青岛,与周馥、吕海寰、赵尔巽等遗老聚居,与德人卫礼贤合办“尊孔文社”,致力于儒家伦理重建。青岛此时为德国租借地,享有特别权利,这是遗老聚居青岛的一个原因。

这批遗老静观北京时局演变,他们差不多都与袁世凯有或多或少的关系,因而对袁的动作格外关注,也给予适度回应。袁世凯就任正式大总统后,公布《中华民国约法》,重订《大总统选举法》,并逐步采取祭天祭孔、制礼作乐、恢复爵位等措施,以徐世昌为国务卿,并延聘劳乃宣等一大批遗老到参政院参政。

对于袁的这些举措,劳乃宣并不反感,以为拨乱反正,值得期待。但他個人并没有迅速返回北京、重进官场,而是奋笔疾书,作《续共和正解》,发挥先前“共和”理想,为袁世凯下“指导棋”。劳乃宣对共和的解读,其实就是“帝制人为”,与袁世凯后来的“帝制自为”具有本质不同。“帝制自为”,是要更姓易代,建立一个新王朝;“帝制人为”,则要求袁世凯“因思古者周召共和,行之于先朝失国嗣主幼冲之际者十余年,仍卒归于嗣主,与今日情形颇为相近,若以方行之,实属两全之道”。

袁世凯没有劳乃宣的境界,也没有充分理解劳乃宣、古德诺、有贺长雄甚至杨度的君宪体制真实含义,因而袁世凯1915年匆忙中选择“帝制自为”,等于选择了自杀,不仅自绝于共和,而且自绝于君宪,成为历史笑柄,袁世凯为此付出了信誉、生命以及已经建构的历史勋业。

想象的历史机遇

劳乃宣的方案是为袁世凯量身定制的,袁世凯如果仔细斟酌,不论在辛亥还是后来,假如坚守“帝制他为”,而不是“帝制自为”,在中国人“意义世界”完全丧失,共和政治威权基本不再,利用某个特殊的政治危机时刻,尽量争取多数同意,还政大清,相信结局或许依然不理想,但袁世凯的历史际遇、历史评价一定不一样。

袁世凯去世,并没有使中国政治困境得到纾解,后袁世凯时代的政治危机依然非常严重。正是在这种情况下,张勋等人继续推动向君主立宪体制回归,他们不是没有看到袁世凯的失败,而是认为袁世凯败在“自为”,而他们从开始就没有丝毫“自为”的意思,因而袁世凯突然去世后,张勋和他的同志不仅不认为帝制是条行不通的路,反而认为他们遇到了非常难得的历史机遇。

张勋在袁世凯之后地位渐重,一方面因为他是那个时代军政要员中很少直接表达如此明白政治理念、文化理念的,他的政治保守主义、文化保守主义,人们可以不同意,甚至坚决反对,但毕竟他直截了当说出了自己心中的意思,有坦诚的一面;另一方面,张勋在袁世凯之后的中国政治格局中权重一时,主要是因为袁世凯之后再也没有绝对的威权人物,在中央政府层面,诸强相争不相上下,京外最具实力的张勋在这样一个特殊情景下脱颖而出。

在中央政府层面,后袁世凯时代,没有一个人可以像袁世凯鼎盛时期那样一言九鼎,重大问题可以找到一个妥协的方案。此时的中央,总统黎元洪与国务总理段祺瑞两强“府院之争”,外加国会以及复杂的各政党,在对德绝交、参战等问题上各派政治势力互不相让、无法妥协,中国政治陷入一个死局中。

1917年4月6日,美国对德宣战,并希望中国能够一致行动。假如中国此时有足够力量,站在美国方面当然不成问题。无奈此时的中国困难重重,这确实是一个令人担心的问题。

国务总理段祺瑞力主追随美国,对德宣战;而大总统黎元洪则不以为然。段祺瑞为达到参战目的,电召各省督军前来北京开会,商定外交大计。4月25日,督军团会议开幕,山东督军张怀芝、湖北督军王占元、直隶督军曹锟、江西督军李纯、河南督军赵倜、山西督军阎锡山、福建督军李厚基、吉林督军孟恩远、安徽省长倪嗣冲、绥远都统蒋雁行、察哈尔都统田中玉、晋北镇守使孔庚,以及浙江、陕西、山西、新疆、湖南、四川、广东、广西、云南、贵州、黑龙江等省及热河,均派有代表“待抒怀抱”。会议结果,一致赞同内阁方针,决计对德宣战。

在这个与会名单中,我们没有看到当时最有力量的军事强人张勋。张勋没有出席,实际上是另有安排,是有意不来。而他的地位、号召力,又是所有督军中最强的,具有领袖群伦的意思,其重要性日趋凸显。黎元洪、段祺瑞争相拉拢,希望张勋站在自己一边,利用特殊地位影响各省督军。然而,就在会前,阮忠枢(袁世凯幕僚,且与袁世凯有着不同寻常的关系,对北洋系和民初政治均有极大影响)密信张勋,介绍了黎、段两方的期待,并建议张勋不要来,不要为黎元洪加持。

至于段祺瑞,也对张勋抱有很大期望。仍据阮忠枢报告,参加此次会议的倪嗣冲告诉他,“如东海得居首席,一二年后,将内政整理,国势略定,再由东海之手,归还旧主,其势尤顺而易”(东海,指徐世昌)——对张勋误导最甚,后来几个月的历史走势,都可以从这段话中找到痕迹。

这段话迎合了张勋这一批保守主义者的情绪,以“倒黎排冯”,推举徐世昌作为前置条件,渐次由徐世昌出面整理内务,然而找准时机将政权还给宣统,物归旧主。这是相当一批北洋旧人内心深处的一个愿望,毕竟他们当年是为大清效力,清帝退位也有他们的责任,而“民国不如大清”又让他们内心有点不安,尤其是袁世凯“帝制自为”失败后,如何将权力安全地转给宣统,是这批保守主义者的基本共识。阮忠枢的复述让这个行动具有了可操作性,其幕后操盘手至少在这个时候就是段祺瑞,倪嗣冲只是将段祺瑞的意思说了出来。

张勋对黎元洪、段祺瑞两个阵营的邀请、示意,均没有给予积极回应,而是按照自己的节奏进行准备,他相信黎、段相斗,或许是一个非常重要的历史机遇,把握得好,中国政治从此踏上坦途,一举解决辛亥国体变更后遗症,重建一个有效率的威权体制和秩序。顺着阮忠枢的思路,张勋没有在黎、段之间选边站,而是继续驻守徐州,密派心腹机要赴南北各地,与主张还政于宣统的各派势力接洽。在张勋等人看来,中国当时最大的困扰在权力结构,因此要有一个根本解决,要有制度性变革。只有完成了这一步,剩余的问题如府院之争、对德宣战等这些枝节问题必将迎刃而解。

随着黎、段之争愈演愈烈,5月23日,众督军自天津乘车南下,前往徐州,并邀请与张勋关系甚密、同样具有强烈复辟倾向的雷震春、张镇芳同行。雷、张二人婉辞,以为张勋“自有宗旨,非听人指使者”。众督军答曰:“彼之宗旨固在复辟,余等助之复辟可也。”二人遂允偕行。于是众督军与张勋在复辟帝制上无需商量而达成了共识。这是“丁巳复辟”一个最值得注意的节点。

既至徐州,众督军欲张勋为之泄愤,然而张勋却以淡漠待之。当时,黎元洪免段祺瑞国务总理的命令已经发布,而众督军在旅途中,并不知道;张勋“出京电相示,众愈哗”。“张遂语之,曰诸君既欲泄愤,则非兵力不可。然以何名义而兴师乎?既无名义,则只得听之耳。遂其入内。是夜,又得免倪嗣冲职,以安武军归张节制,及免朱家宝职之令。张命人以京电出示于众。众怒汹汹,请张出共议。久之,未至。众排闼迳入,谓张曰,公意必在复辟,余等誓从公后。张曰,既若此,大善。然此事非空言,且须坚定不渝。众曰诺。乃皆定约署名而散。大旨分三步进行:一解散国会,二迫黎退位,三复辟。”众督军如此爽快,让张勋错以为帝制复辟大业确实遇到了千载难逢的历史机遇。

重回帝制

这一段描述极具画面感。张勋绝对不像过去许多人所描述的那样迂腐不堪,脑后一个小辫子,摇头晃脑;而是一个足智多谋、很会设局,又会把握节奏、抑扬顿挫、调动各督军情绪的人。

当然,这段描述也不可尽信,不同或相互冲突的描述所在多有。一个略有差别的说法是:张勋是有备而来,欲借北京政治危机实现复辟目的,而众督军没有料到黎元洪此次出手如此迅猛,事出突然,又碍于军界同行的面子,在张勋突然动议复辟时,无法反对,也不便反对,但事后就很难说了。

5月24日午前,各督军纷纷启程离开徐州,返回各自任所。张勋致电大总统黎元洪,陈述徐州会议情形,重申各督军绝对反对罢免段祺瑞,声称“凡任免官吏,向由国务院发出,非经国务总理副署,不能发生效力”,兵役“如无持平办法,必将激生他变”威胁黎元洪。无奈黎元洪也属于开弓没有回头箭,既然他已经发布罢免段祺瑞的命令,也只好一条道走到黑。段祺瑞在黎元洪罢免令之后迅速通电全国,拒绝承认黎元洪的免职令,认为这份文件没有经过他这位国务总理副署,“将来地方及国家因此生何影响,祺瑞一概不能负责”。黎元洪先前信心满满,以为可以在徐世昌、王士珍、李经羲、赵尔巽四人中间任选一位接任国务总理。结果,最优先的徐世昌死活不愿出来帮忙。至于王士珍,段祺瑞在21日往访,希望其代理国务总理,王推辞不就;25日,黎元洪亲访王士珍私宅,劝王出任国务总理,王依然婉言谢绝。28日,黎元洪特任李经羲为国务总理,动荡不安的政局似乎有可能平息。

然而仅仅过了一夜,29日,安徽省长倪嗣冲首先发难,通电宣告安徽独立;同一天,河南督军赵倜、省长田文烈致电黎元洪,宣告河南独立;翌日(30日),浙江督军杨善德、省长齐耀珊在张勋“以期一致”电催下宣布浙江独立;奉天督军兼省长张作霖也在这一天通电声明“与中央脱离关系”。第三天(31日),黑龙江督军兼省长毕桂芳、帮办军务许兰洲致电黎元洪,要求收回免段职令,否则“江省亦惟有取各省自保治安之法,一致进行”;陕西督军陈树藩通电宣布陕西将与安徽、山东、河南“采取同一行动,与中央脱离关系”;山东督军兼署省长张怀芝致电黎元洪,要求解散國会,重组内阁,否则山东将“对中央脱离关系,与奉皖豫浙秦等省为一致行动”;驻岳军总司令吴光新通电称独立各省“已相继自由行动,与中央脱离关系”,宣布岳阳“自本日起,一律戒严,所有地方行政、财政、司法、交通各机关,应移居于司令官监督保护之下”。

时局至此,北京政府陷入瘫痪状态。黎元洪丧失了他的优势之快,就像他获得优势时那样迅速。各条铁路对一切为督军们办理运输的命令都绝对服从。督军们的计划是要使北京陷于孤立和窒息状态。他们控制了通向北京的铁路,而且禁止装载粮食。黎元洪的北京政府由于缺乏军事和财政方面的权威迅即陷于瘫痪。不得已,黎元洪6月1日发布一道命令,召张勋入京共商国是:“本大总统德薄能鲜,诚信未孚,致为国家御侮,竟有藩镇联兵之祸事,事与心左,慨歉交深。安徽督军张勋功高望重,公诚爱国。盼即速来京共商国是,必能匡济时艰,挽回大局。”

对于黎元洪的邀请,张勋期待已久,因而欣然从命。只是黎元洪所想与张勋所想,根本就不是一回事。6月6日,张勋致电独立各省,宣布7日将“挈队入京,共商国是”,切盼独立各省一致进行,“各省业经出发军队,均望暂屯原驻处所,勿再进扎”。对于各界关于其将进京复辟帝制的传闻,张勋在答《大陆报》记者时给予否认;要求黎元洪三日内解散国会,否则他张勋决不负调停责任。

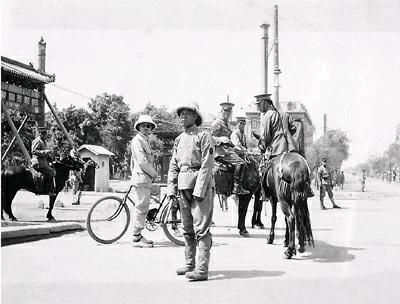

7日,张勋率定武军十二营,号称六千人,实则四千多人,或曰五千余人,自徐州乘车北上。8日抵达天津。抵津后,得知日本人不予支持,不得不停止前进,待机入京。对于复辟,张勋也开始有点彷徨犹豫,不知如何进行。

抵达天津当天(8日),张勋下车首先往访直隶省长朱家宝;之后前往李经羲私宅拜谒,稍事晤谈;接着拜访徐世昌,商量调停办法。这一天,张勋还与奉大总统黎元洪命专程前往天津迎接进京的总统府秘书长夏寿康会晤,张勋提出收拾时局、调解纷争的诸多条件。

同一天(8日),张勋先遣卫队五百人进入北京,驻扎天坛;随后又遣一千五百人继至,驻扎于南城永定门外。张勋的理论是,一个骑兵的本分就是使人畏惧。“这些野蛮的骑兵,穿着宽大的黑色制服,辫子盘在脑后,以征服者的神气骑着马在北京城横冲直闯。这位‘调解者带来了足够的兵力以支持他的意见。”

滞留天津的张勋似乎不再急于进京调停,他以最后通牒方式致书黎元洪,要求黎元洪必须在三天内解散国会,“如不即发明令,即行通电卸责,各省军队自由行动,势难约束”,由此发生的任何问题,张勋概不负责。张勋限黎元洪48小时就此给予明确答复。

张勋武力进京调停政治纷争,是当时震惊中外的一件大事,引起了国内外各界广泛关注,支持者有,日本驻华公使就認为“张勋将军的调解是和平的最后希望。最好取消国会,它是碍事的,它几乎使人不可能办事”;而美国政府对此明确反对,指示驻华公使芮恩施传达一个声明,恳切希望中国国内政界和谐一致。

张勋的最后通牒让黎元洪后悔不迭,所谓引狼入室,不过如此。黎元洪走投无路,只得签署解散国会的命令,并派人送给代理国务总理伍廷芳副署。伍廷芳是民国共和体制最早的倡导者、构建者之一,因而他并没有顺从地接受黎元洪的指令。据说张勋曾气势汹汹威吓过伍廷芳:“兵临近畿,旦夕即可横决,设以一人之梗议,致大局之全隳,责有专归,悔将何及?”但伍廷芳不为所动,坚定地表示“约法无解散国会明文”,非得全国一致赞同不能“遽然从事”。在任何时代,均不乏逆行、逐臭者,“6月13日黎明以前,伍(廷芳)博士被人从床上叫醒,请他副署总统指派步军统领江朝宗将军代理国务总理并接受伍博士辞职的命令。拂晓前江朝宗将军就签署了解散国会的命令”。

国会既经解散,张勋、李经羲第二天(14日)由津入京。15日,张勋赴总统府谒见黎元洪,商讨解决时局的办法。(未完待续)

【责任编辑】王 凯