浅谈道路桥梁施工中的填石路基施工技术

2017-07-25吴小健魏斌华

吴小健++魏斌华

摘 要:在道路桥梁施工中,填石路基施工是一种特殊形式的路基处理方式,该种路基处理方式与传统的路基处理方式相比,具有很高的抗剪强度、强透水性、以及防破碎性。基于填石路基施工技术的优势其在道路桥梁施工中应用广泛。基于此,在本文中针对填石路基施工步骤、质量控制、质量检测等内容进行研究。希望相关的研究能够为道路桥梁施工带来帮助。

关键词:道路桥梁施工;填石路基施工技术;研究

中图分类号:TU997 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)12-0090-01

近年来,我国道路桥梁工程建设项目在填石路基施工技术的支持下,有效的缩短道路桥梁工程施工时间,并且延长了工程的实际使用寿命。虽然填石路基施工技术在全国范围内都得到了认可与应用,但是不得不承认,该种施工技术在实际应用中还存在着很多缺陷,有待于在未来的道路桥梁施工中进行改进。如,施工现场缺乏技术指导,导致工程质量难以保障等问题。

1 道路桥梁施工中填石路基施工技术

1.1 填石路基处理

对于道路桥施工中所应用的填石路基施工技术,首先对工程路基基底进行处理。道路桥梁前期的工程施工中,其填土路段的处理需要满足实际工程需求,才能够进行下一项的施工。在基底材料的选择上,需要选择岩石混合土进行施工。该种施工方式最大优势在于能过将地基底部的承载差异性降低。将过滤层设置在填石路堤上,以保障材料的总体厚度。在上层岩石摊铺环节中,为了保障岩石的平整性,需要将材料的整体厚度控制30-50厘米。同时将过滤层设置在细粒土部位,根据实际情况确定土木材料的使用[1]。

1.2 填石路基邊坡处理技术

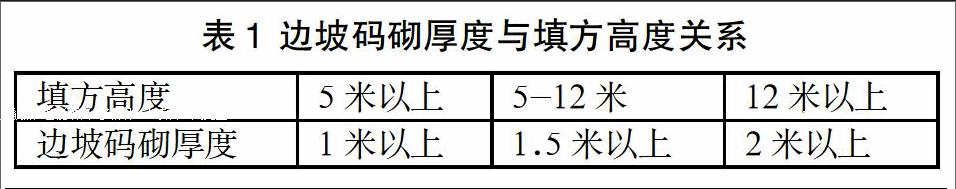

为了提升石方路基的稳定性需要进行边坡码砌施工,该种施工需要严格的按照施工要求进行。分为两种形式,分别为先码后填和先填后码。而从施工结构形式上划分,可以将边坡码砌施工方式分为单坡码砌和台阶码砌的方式。在实际的施工中,码砌厚度会随着填方的高度变化而发生变化。具体情况如表1所示。

在实际的施工中,填方高度整体被控制在5-12米,随着填方高度增加,实际的边坡码砌厚度也增加,控制在1-2米范围内。按照1:5的基底面向内部倾斜,相隔15-20米设置一个伸缩缝。在石料的选择上,其硬度需要过关控制在30MPa以上。边坡码砌对于石块的规格要求也比较高,保障石块的摊铺密实。

1.3 填石路基摊铺处理技术

首先,选择分层填筑的方式进行压实施工,顺着规定的运输路线,按照先低后高、先两边后中间的分层方式,逐步卸料;其次进行摊铺,将摊铺长度控制在40米以内,选择较大功率推土机进行作业。一边运用设备进行填料,另一方面进行推土机推移作业。该种两面开工的形式大大的提升路基摊铺效率;最后,为了提升路基摊铺的质量,需要进行人工找平,将大块石料朝下放置,避免其晃动严重的影响到路基稳定性。并且在大石料与大石料之间应用小石料进行缝隙填补[2]。

1.4 物料的平整处理

当前期的粒料铺设完成之后,需要进行摊铺曾的工作面处理。工作面处理的目标就是为了保障路基的平整性。实际的物料平整处理环节中借助人工找平和后期碾压的方式进行,为后期的路基施工提供技术保障。

2 道路桥梁施工中填石路基施工质量控制

2.1 施工检测

第一,路基填料的控制。填料中杂质比较大,采用何种的填料配比决定着路基后期施工的质量以及稳定性。含石量不能过大也不能过少,当填料中的含石量比较大的情况下,将会导致路面硬度过大影响行车舒适度,并且石料与石料之间的缝隙将会造成路面坍塌。

第二,松铺的控制。在实际松铺环节中,需要根据实际施工要求进行,一般情况下,松铺的厚度需要控制在50厘米以内,借助左、中、右的标尺杆进行实际控制。摊土机的应用能够有效的保障摊铺的平整性,目测能够粗略的检查出不平坦的区域[3]。

第三,振动压实的控制。在振动压实环节中,需要根基实际现场情况和设备应用情况,根据现场中的碾压结果进行综合性的控制。主要控制的对象为碾压遍数、速度、碾压顺序。当这些因素都控制好,才能够实现振动压实的控制。

2.2 材料的选择与运输

填石路基施工中所应用的材料决定着工程的质量,对于石料选择,避开岩石,由于岩石自身具有热胀冷缩的性能,采用该种性质的延时比较容易出现路面坍塌的情况。针对具体的石料的选择需要视施工情况而定。在对于施工材料的采掘环节中,可以借助爆破手段,选择合适的粒径尺寸进行摊铺施工。然后进行石料的运输,进行材料的均匀混合装车,对石料的卸料地点进行确认,坡脚线需要施工人员放样后进行确定,将挂线之间的距离控制在20厘米到22厘米。

参考文献

[1]孟建玮.公路桥梁施工中填石路基施工技术的应用探析[J].科学家,2016,07:175-176.

[2]王肇辉.浅谈道路桥梁施工中填石路基施工技术的应用[J].河南科技,2014,05:156-157.

[3]解永宝.道路桥梁填石路基施工技术探析[J].山西建筑,2016,09:150-151.